保育

A、「何をどうすれば、いい評価が得られるのか」。被評価者からすれば当然知りたい内容ですし、それが法人の求めている職員像につながることになるわけです。ところが、評価者側の都合で、もしくは評価者側の裁量の幅をできるだけ大きくできることを目的に、評価項目を抽象的な表現にしたり、評価点のつけ方などがブラックボックスにしているケースがあります。この場合、「求められる職員像」が明確にはならないので、目標自体に具体性が欠けることになります。

弊社が推奨する職能評価や行動評価は、事前に評価される内容が具体的に分かっているだけではなく、点数のつけ方もオープンにしているので、透明性が担保されるだけでなく、各職員においては自己成長の実感が可能になります。評価制度が本当の意味で職員を育てるための制度にするには、次に述べる視点がとても大切になります。

- 組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。

評価によって優秀な職員を発見することも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることなのです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。

- 部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。

- この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。

評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。

その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇の財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。

⇒

①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

「自分を幸せにするには、人を幸せにすること」を教えて頂いたのは台湾の人達の生活ぶりを見てからだったように思います。台湾の人たちは、知っている人、知らない人に関わらず、人のために何かをするのが大好き。電車にお年寄りが乗ってくると一斉に立ち上がり、道を尋ねると、時分の用事は中断して、場所がわかるまでついてきてくれます。ボランティア精神が浸透していて、学生からお年寄りまで自分の空いた時間を気負わずボランティアをしています。

とにかく、人が喜んでくれたり、人の役に立てるとしたら、それで満足。「お返しが無い」とか「感謝がない」など不満を言う人はいません。あくまで「自分がやりたいからそうしている」というスタンスなのです。台湾の人たちをみていて「人のために何かをしたい」という欲求は、人間の本能に近いもので、それが満たさせると心に余裕が出来、自分にも誇りが持てるようになる・・・・・そう、つくづく感じたのです。

幸せはいろいろなことから得られるものですが、自分の幸せを突き詰めて考えていくと「人を幸せにすること」になるのかもしれません。

しかし、私たちの生活では、自分の幸せを追い求め、「自分さえよければいい」になってしまうことは少なくないと思います。自分だけ幸せになってもそこからの広がりはありません。家族や地域の人、友人、同僚・・・誰かを幸せにできたら、その幸せは何倍、何十倍もの幸せになっていきます。

人生は「ギブアンドテイク」ではなく「ギブアンドギブ」。見返りを求めず、小さな親切を惜しみなくしていると、いつかひょっこり、まったく別のところから、恩恵が返ってくるものなのです。。人生は不公平無く「与えたもの」と「与えられたもの」の帳尻が合うようにできているものなのです。

そんなとき「わたしばっかり損をしている」「あの人になにかやっても意味が無い」などと思うことはないのです。喜んでもらえる「よかった、よかった」で完結することが出来ると自然とその人の心は満たされていくものだと思います。

道端でごみを拾う、同僚の分まで津出に仕事をやっておく、家族にちょっとしたお土産を買って帰る・・など、小さなことで良いと思います。とくに「自分に自信がもてない」「自分が嫌い」という人ほど。人に何かをしてみるといいかもしれません。「小さな親切」を実行する癖は、かならず、あなたに、小さい自信と誇りを取り戻させてくれますから。

⇒

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

(出典:有川真由美「上機嫌で生きる」)

A,パート職員の年間収入が 130 万円以上になった場合、配偶者の健康保険の扶養 から外れることになります。この場合、週の所定労働時間および月の所定労働日 数によって、パート職員は、状況に応じ事業所の健康保険・厚生年金保険または 国民健康保険・国民年金に加入することになります。

詳細解説: 1.健康保険の扶養の収入基準 健康保険の被扶養者となる収 入の基準は、原則、年間収入が 130 万円未満で、かつ、扶養者 の年間収入の半分未満であるこ ととなっています ※1。 ここでの収入とは、扶養の認定日以降の年 間の見込み収入をいい、被扶養者の収入に は、雇用保険の基本手当や健康保険の出産手 当金等(以下、基本手当等)も含みます。 具体的には、給与収入※2は月 108,333 円以下、 基本手当等は日額 3,611 円以下であれば、年 間収入が 130 万円未満と判断されます。年間 収入が 130 万円以上となる場合、対象のパー ト職員は扶養から外れることになります。 なお、一時的に収入が多くなることによ り、年間収入が 130 万円以上となるときに は、すぐに扶養の認定が取り消されるのでは なく、給与明細書、雇用契約書等と照らし、今 後の見込み収入で判断することになります。 扶養の認定は扶養者の保険者が行うため、詳 細な取扱いは、配偶者の勤務先を通じて保険 者に確認することになります。 2.職員自身での社会保険の加入 扶養から外れることになったパート職員 は、自身で社会保険加入することとなり、週 の所定労働時間かつ所定労働日数が、正職員 の 4 分の 3 以上の場合は、事業所の健康保 険・厚生年金保険に加入します※3。これらの 所定労働時間・所定労働日数に満たないとき には、個別に国民健康保険・国民年金に加入 します。 今回の質問のように、時給を引き上げた パート職員が、今後も扶養の範囲内の収入で 働き続けることを希望するのであれば、所定 労働時間を減らして年間収入が 130 万円未満 となるような働き方の検討も必要になりま す。まずは、職員と今後の働き方を話し合う と良いでしょう。

今後、同一労働同一賃金の考え方が浸透していくに従って、この問題に直面するケースが

増えてくるものと思います。「配偶者が反対しているからこの基準を超えられない」というような人については、契約更新時などに「1年間の収入が待遇改善によってこれぐらいになりますよ」ということを示して、きちんと説明をすることが大切になります。そうすれば、年末にバタバタと就業時間調整することもなくなります。労働者ごとに就業調整の基準は異なります。例えば、配偶者の家族手当がどの様な基準で支払われるのかは配偶者の会社の規定次第ですし、社会保険に加入する、しないという事もご本人の希望がありますから、その希望をよく聞きながら、契約更新時に相談されることをお勧めします。一方で、待遇改善の結果103万円、130万円は超えるけれども、それによって65歳以降の年金支給額が増える、健康保険でも傷病手当金の支給対象になる等、メリットも多いことをきちんと知っていただき、より長期的にみれば会社も本人もハッピーになることもあることを認識頂くことも大切のように思います。

(※1)被扶養者が 60 歳以上または障害者のとき は、年間収入が 180 万円未満 (※2)交通費(通勤手当)を含む (※3)常時 501 人以上の特定適用事業所は、① 週の所定労働時間が 20 時間以上あること、②雇 用期間が 1 年以上見込まれること、③賃金の月額 が 88,000 円以上であること、④学生でないこと の 4 点をすべて満たす場合

⇒

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

以上

東京都は2023年3月30日、「東京都保育士実態調査」の結果を公表した。保育士としての仕事全体の「やりがい」度は約7割が「満足」と回答しているが、給与・賞与等について「満足」と回答した人は3割と低くなっている

東京都は2023年3月30日、「東京都保育士実態調査」の結果を公表した。保育士としての仕事全体の「やりがい」度は約7割が「満足」と回答しているが、給与・賞与等について「満足」と回答した人は3割と低くなっている。

東京都は、安心して子供を産み育てられる環境を実現するため、保育サービスの拡充を進めるとともに、保育の現場を支える保育人材の確保に取り組んでいる。「東京都保育士実態調査」は、今後の保育士の確保、定着および再就職支援策のための基礎資料とするため、2017年(平成29年)4月から2022年(令和4年)3月までの東京都保育士登録者等(書換え登録等を含む)を対象に、インターネット等を利用して実施。調査期間は2022年7月25日~8月14日、有効回収数は1万8,239件。

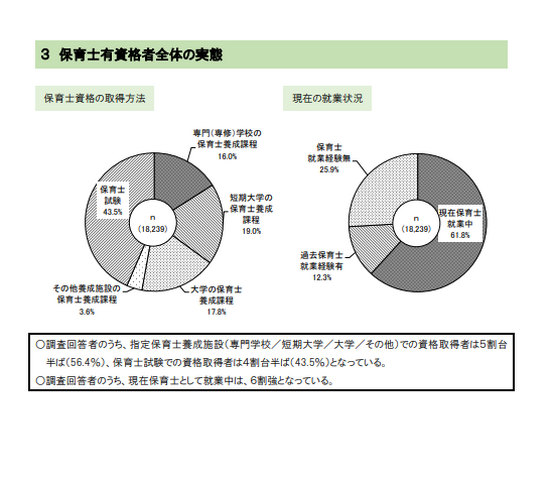

保育士資格の取得方法について聞くと、指定保育士養成施設(専門学校/短期大学/大学/その他)での資格取得者は56.4%、保育士試験での資格取得者は43.5%となっている。調査回答者のうち、現在保育士として就業中は6割強となっている。

現在の職場の満足度については、「勤務日数」「自宅からの通勤時間(片道)」「職場の人間関係」「保育士としての仕事全体の『やりがい』度」については、「満足」(「大変満足」~「やや満足」の合計)の割合が約7割から7割台半ばと高い結果になった。一方、「給与・賞与等」についての満足度は約3割ともっとも低くなっている。

現在の職場で働き続けるために充実を希望する項目は、「給与」が79.4%ともっとも多く、ついで「職場の人間関係」58.0%、「休暇」52.7%、「勤務時間・交代制の融通がきく」43.1%となっている。現在の職場で改善を希望する項目は、「給与・賞与等の改善」が62.7%でもっとも多く、ついで「職員数の増員」48.6%、「事務・雑務の軽減」40.1%等、勤務条件や労働条件に関する項目が高い割合を示している。

保育業務支援のためのシステム導入の有無は、「はい(導入されている)」が68.2%。導入されていると回答した人に、業務負担の軽減につながっているか聞いたところ、「そう思う」(29.5%)と「ややそう思う」(41.2%)をあわせた「そう思う」が7割を超え、「そう思わない」(「あまりそう思わない」と「そう思わない」の計)が約3割となっている。

保育士就業継続の意向については、「今後も保育士として働き続けたい」と考えている者が約8割だった。一方、退職を考えている者の割合は21.3%となっている。現在の保育所等を退職したいと考える理由は、「給料が安い」61.6%がもっとも多く、ついで「仕事量が多い」54.0%、「労働時間が長い」35.4%、「職場の人間関係」30.1%となっている。

⇒

保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

かつて医学部受験を専門にした予備校で働いたことがあります。

ほとんどの受験生たちは1,2年で医学部に入学していきますが、4浪 5浪なかには10浪というかたもいました。

彼らには何度つまづいても立ち上がるポジティブさがあります。「いつかはできるはずだ」と自分の未来を信じています。手を抜かず、一生懸命頑張っています。それなのに、どうしてうまくいかないのでしょうか。

冷たいようですが、自分が客観視出来ない人は、うまくいかないのです。

「なぜかうまくいかない」という人は、他人を見るように自分を客観視することが必要です。

自分の欠点も性格もよく知っている幼馴染にあったように自分を眺めてみるといいでしょう。もしかしたら、自分が得意でないことややりたくないことを無理にやっているのかもしれません。間違った方法なのかもしれません。かならず、うまくいかない理由があるはずです。

そのうえで、「うまくいっている人はどんな方法でやっているのか」「自分とは何が違うのか」「自分が結果をだすためにどうすればいいのか」「ほかに道はないのか」など戦略を練ればいいのです。必ずうまくいく方法があるはずです。

同様に、仕事がうまくいかない人、再就職がうまくいかない人、人間関係がうまくいかない人。恋愛がうまくいかない人、頑張っているのになかなか結果が出ない人なども「見ていないこと」があります。自分を正当化せず、感情に流されず、自分を冷静に見つめることができれば、問題を解決していけるようになります。「なるほどね、ここに根本問題があったわけだ」と問題点を見つけて、行動を改善していけます。

自分を客観視できるということは、自分を信じていることでもあります。本当の意味で、自分に自信がない人は、自己中心的で自分をまっすぐに見ることはできません。

ただ、「あなたは、それでいいのよ」と甘やかせたり、「あなたって全然だめね」と自分を否定したり主観的な目だけではうまくいきません。

自分の想いを叶えるためには、客観的に見る、暖かくて厳しい目が必要だと思います。

(「上機嫌で生きる」より)

⇒

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q 当施設は、職員数 15 人の施設です。4 月に向けて、就業規則を変更したいと考えています。職員の意見を聴いた上で、労働基準監督署へ就業規則の変更の届出が必要と聞きましたが、職員から変更に関して反対意見があった場合はどうなるのでしょうか? 就業規則の変更は認められませんか

A, 常時 10 人以上の職員を雇用している施設が就業規則を作成または変更する際、過半数代表者(職員の過半数を代表する者)の意見を聴く必要がありますが、内容について同意を得ることや協議をすることまでは必要とされていません。意見がなければ、「特になし」「異議なし」と意見書に記載してもらい、労働基準監督署へ届け出ます。反対意見が意見書に記載されていたとしても、労働基準監督署で受理されます。なお、就業規則の変更内容は、職員全員に周知しなければ、規則としての効力はありません.

詳解

1.就業規則の作成・変更時の意見聴取常時 10 人以上の職員を雇用している施設が就業規則を作成または変更した場合、施設は就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。このとき、過半数代表者(過半数で組織する労働組合があればその組合。以下、同じ)の意見を聴き(以下、意見聴取)、その意見が記載された書面(意見書)を添付します(労働基準法第 90 条)。意見聴取は、就業規則の内容について同意を得ることや協議をすることまでを求めるものではないため、職員から意見がなければ「特になし」「異議なし」等と意見書に記載してもらうことで足ります。なお、反対意見が意見書に記載されていたとしても、労働基準監督署で受理されます。

2.就業規則の効力と周知

変更した就業規則の内容は、過半数代表者から意見聴取をしただけでは、就業規則としての効力は発生しません。就業規則が職員に周知された日以降で、就業規則にめた施行日、または就業規則に定めた日以降に職員に周知された日に就業規則の効力が発生します。就業規則は、施設内の見やすい場所に掲示するか、職員がいつでも確認できるような場所に備え付けるといった方法で、その内容がすべての職員に周知されるようにすることが必要です。そもそも就業規則は、労使が安心して働くための施設ルールを定めるものです。就業規則の変更に反対意見があった場合は、そのまま労働基準監督署へ届出するのでなく、施設が就業規則を変更する理由や必要性を丁寧に説明し、職員の納得を得るようにすることが大切でしょう

⇒

保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

保育所の運営が適正に行われているかどうか確かめるため、国が年1回以上の実施を自治体に義務付けている「実地検査」が、2023年度から、書面やリモートなど施設に足を運ばないやり方でも可能となる。バスへの園児置き去りや保育士による虐待が相次ぎ表面化して検査の重要性が増す中、緩和の流れに保護者団体や専門家から疑問の声が上がっている。

保育の質がさらに下がるのでは?

「こども家庭庁を新設して『こどもまんなか社会』を目指すというのに、なぜ例外を認めるのか」。保育事故遺族や研究者らでつくる「保育の重大事故をなくすネットワーク」の岩狭匡志さんは憤る。

内閣府によると、2021年に報告された認可保育所の重大事故は1191件で、2015年の約3.5倍。岩狭さんは「緩和が、保育の質をいっそう低下させるのでは」と不安を隠さない。

人手不足やコロナ禍で実施率低下

実地検査は自治体職員が認可保育所などに出向き、人員配置や保育内容、温度や採光などの環境、会計など多岐にわたって調べる。

認可保育所への検査実施率は、人手不足などで全国が62.5%(2019年度)、施設の多い東京都は8.2%(同)。対面が難しくなった新型コロナウイルス禍の2020年度は全国が38.7%、東京が4.4%に下がった。「保育園を考える親の会」顧問の普光院亜紀さんは「例外を設けることで実施率は今より悪くなるのではないか」と懸念する。

静岡の園児バス置き去り死が波紋

実は、検査緩和を求めたのは自治体側だった。コロナ禍の2021年、地方分権改革に関する提案として大阪府茨木市が書面やリモートでの監査を認めるように求め、首都圏では川崎市や埼玉県川口市が賛同した。

厚生労働省は2021年末、実地検査の義務を児童福祉法施行令から削除する方針を示したが、保護者らの反対もあり見直しを検討。昨年8月、天災などで実施できない場合や、前年度の検査で問題ない施設などは実地でなくてもよいとする例外規定を設ける案を示した。

ところが、昨年9月に静岡県牧之原市でバスに置き去りにされた園児が亡くなる事故が起きるなど、保育施設の安全管理を再考する声が上がり、11月に予定していた施行令改正を見送っていた。

行かないと分からないことがある

「監査に柔軟性を持たせ、実効性を高める」。実地以外の検査方法を可能にした施行令改正の狙いを、厚労省の担当者は説明した。3月22日に閣議決定され、2023年度からの運用が決まった。

保育施設が増え、質の格差が問題となる中、東京23区で監査を担当する職員は「雰囲気や音、におい、保育士の表情や子どもへの接し方など、行かないと分からないことも多い」と明かす。豊島区での検査を端緒に、大手事業者による約2000万円の不正受給が発覚したこともあった。

職員は「人員を増やすだけでなく、保育から会計まで広い専門知識とノウハウを持つ人材育成の難しさもある」。実効性を高めるために不可欠な「人」へのてこ入れはされぬままだ。

保育行政に詳しい大阪商業大公共学部の的場啓一教授は「子どもの命を預かるサービスの監査は本来、地方分権の文脈で考える話ではない」と強調。「誰のための監査か、国や自治体は目的を達成するための手だてを示すべきだ」と話す。(東京新聞WEB)

⇒

保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

幸せであるために、とても大切な習慣の一つは、自分との約束を守ることです。何としてでも。

自分との約束をまもるということは、自分で決めたことはちゃんと実行すること。

例えば、週1回走る、毎日英単語を三つ覚える、今日はこの仕事を終わらせる、でもなんでもいいのです。こういうルールを決める場合、モチベーションを保つために理由や動機が大事といいます。目標があることは良いことですが、目標の理由をこじつける必要はないのです。

他人との約束をまもるのは、いろいろと理由や損得勘定があるでしょうが、自分との約束を守るには、深い理由なんてひつようありません。

それが本来「やりたいこと」だからです。単純に、やれたら嬉しいからです。

しかしながら、そうであっても人の気持ちは変わりやすいもの。ちょっと壁にぶつかったり

誘惑が有ったりすると「ま、いいか」とあきらめてしまいます。「やりたいこと」のはずが

「やるべきこと」「やりたくないこと」に変わってしまいます。だから逃げそうになった時には、理由をあれこれ考えるより、「やめてはダメ!」でいいのです。

それには大きな約束をしないこと。守れない約束をしてしまうと「私はできなかった」と自己権になりかねません。そして自分への裏切りを繰り返した結果、自分への不信感というエネルギーばかりが蓄積されて、何かやろうとしたときに、出来る気がしなくなってしまうのです。

「自分を信じられない」という気持ちが生きていく上で最も邪魔になり、「自分を信じられる」という気持ちが、最も力になります。他人でも、信頼できる人とは、大きな約束より、小さな約束を、ひとつひとつきちんと守ってくれる人。自分に対しても同じです。

初めてやることでも「出来ない気がしない」という根拠のない自信は日頃自分との約束を守っていることで蓄積された「信頼」のエネルギーから出てくるものです。

「決めたことは最後までやる」

この習慣が、自信をつくるエネルギーを生み出すのです。

(参考「上機嫌で生きる」より)

A職員から産前産後休業(産休)・育児休業(育休)の申し出があれば、医院は、 原則として、その取得を認める必要があります。ただし、労使協定を締結するこ とで、勤続 1 年未満の職員の育児休業の申し出を拒むことができます。 (※以下では、今回の正職員の取扱いをとり上げます。)

詳細解説

1.妊娠・育児に係る休業制度 職員が妊娠した場合、出産予定 日前 6 週間(多胎妊娠の場合は 14 週間)、出産後 8 週間、産休を取 得できます。出産前は職員の請求 により休業を与えることになり、 出産後は、原則、就業させることはできません。 また、1 歳に達する日までの子どもを養育する 職員は、医院に申し出をすることで育休を取 得することができ、子どもが保育園に入園で きないなど一定要件を満たす場合、最長で子 どもが 2 歳に達するまで育休を延長すること ができます。

2.育休を取得できる人の例外 育休は、原則としてすべての正職員が申し 出可能ですが、医院は労使協定を締結するこ とにより、次に該当する職員からの申し出を 拒むことができます。 ① 入職 1 年未満の職員 ② 申し出の日から 1 年以内に雇用期間が終了 する職員 ③ 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の職員 今回の職員は、産休が終了する時点では、入 職 9 ヶ月となるため①に該当し、労使協定を 締結している場合には、その育休の申し出を 拒むことができます。そのため、産休終了後は 育休を取得せずに復帰することとなります。 なお、①の判断は、育休の申し出の時点で行 うため、産休から復帰後の入職 1 年に達した 時点で、改めて育休の申し出をすることがで きます。育休を取得する際は、育休開始予定日 の 1 ヶ月前までに申し出ることになっている ことから、実際の育休の取得開始は入職後 1 年 1 ヶ月以降となります。 そもそも、育休は企業規模 に関わらず、法律で定められ ているため、就業規則等に定 めがなくても、職員が申し出 た場合には取得できます。今 回のケースのように、労使協定を締結するこ とにより申し出を拒む職員を定めることもで きるため、この機会に就業規則等の定めが適 切にされているか、また、労使協定を締結する かを確認しましょう。

法人理念から求める職員像を可視化する

私は、法人が園を経営していく上で最も大切な価値観表しているものが、法人理念であると捉えています。多くの園では法人理念を、HP、入園のしおり、パンフレットなどの印刷物をはじめ様々な方法で保護者や職員に周知しています。

ただ、周知はしているものの、どこまで「浸透」しているかというと、なかなか難しいところです。ある園では、職員に理念を改めて尋ねたところ、ほとんどの職員が応えられなかったということをお聞きしています。「浸透」している状態とは、職員が理念の意味を理解し

しそれを日々の実践に活かせる状況を言います。そのような状態にもっていくために経営は、経営理念の周知に努力するだけでなく、それを行動に移せる職員をどれだけ育てることができるのかを日々の活動のかなで考えていく必要があります。

求める職員像を的確な言葉で表現する

保育現場では職員一人一人の自律的な判断、行動が求められます。しかし保育者不足から中途採用の職員やぱーと職員の増加により、法人理念の背景や創立者の思いが継承できていなかったり、これまでの暗黙の前提が成立しなくなっている園もあるでしょう。法人の、園の、保育実践において、拠り所となるものが必要になるのも自然な流れと言えるかもしれません。そこで、私は法人理念を具体的に実現できる「人財」を「求める職員像」として可視化することをご提案しています。法人理念に基づき、どのように行動してほしいのか、どのような人となりであってほしいのかを整理し、的確に表現する言葉で「可視化」し、職員に示すことが重要です。そのための方法はいろいろあると思いますが、当社では、法人理念を

いくつかのキーワードに凝縮し、各キーワードの意味とそれを実現できる行動を職員の発想で具体的にしていきます。例えば、

キーワード:「思いやり」⇒出来ることに手を出すのではなく、見守って、助けが必要な時は、思いやりの気持ちをもち笑顔で、声をかけて手伝っている。

キーワード:「報告・連絡・相談」⇒何を相談したいのか整理し、自分なりの考え方をもって、先輩や同僚に積極的に相談し、アドバイスは素直に受け入れている。

求める職員像が育成指針として活用し、また人事評価に組み入れ定期的に振り返る機会をつくりました

法人理念から「求める職員像」を可視化し、周知と浸透を図っている園長先生にお伺いしました。

先日の職員会議で、園児への声掛けやかかわり方が議題に上がったのですが、中途採用の新人職員の一人から「求める職員像」を根拠にその関わり方の提案が出ました。参加していた職員からは賛同と納得を得ただけでなく、この発言は刺激になったようです。

また、年2回の評価の中に、その実践度合いに関する評価項目を入れて、定期的自己を振返る機会を持っています。いい評価がもらえればモチベーションにもつながっているようです。また上司・部下の間で、現状と今後について話し合う良いコミュニケーションの機会にもなっています。

園としては、引き続き「求める職員像」に基づく職員の働きぶりを承認し、育成に繋げていければと考えています。