保育園向け「人事制度・キャリアパス要件」作成支援コンサルティング

保育園の人材育成~こんな課題はありませんか~

新しい人材が育たず辞めてしまう

人材不足の中、縁あって入職した職員が定着せずに辞めてしまうのは残念なこと。短い期間といえど園がその職員の育成にかけてきた労力も報われません。退職理由には様々なものがありますが、もしそれが「自分のキャリアの先が見通せない」「仕事にやりがいを感じられない」ことだとしたら、それは組織の責任といえます。

施設数と職員数が増えて目指す保育が薄れている

職員数の増加に伴い、組織文化やトップの考えはだんだん伝わらなくなるもの。園が理想とする保育が職員一人ひとりに伝わっていないと感じるのであれば、これまでうまくいっていたやり方も組織の大きさに合わせて変えていかないとなりません。

昇給や賞与に人事評価を反映させたい

人事評価は行っているものの、今は給与、賞与に反映させていません。やはりこれからは目標に向けて努力をして結果を出している職員とそうでない職員とは、処遇でも差をつけたいと思っていますが、どのように反映させていけばいいのか。また職種ごとの給与水準が他園と比べてどうなのか、についても経営者は把握する必要があります。

経験年数と期待能力の格差が大きい

経験年数が長い職員は仕事への慣れから「ほどほどに頑張る」ことができるもの。ポジションの少ない保育園は特に、毎年の役割が大きく変わるわけではないので慣例に沿って仕事を繰り返すことになりかねません。新しい目標や挑戦がなければ人の成長も停滞してしまいます。

上司の期待と職員の頑張りにズレがある

どの職員も頑張っているのは間違いないけれど「各々、自分なりに頑張っている」状態に陥っていないでしょうか。管理者から見ると頑張る方向性が違うと思えたり「そういうことじゃないんだよな…」と違和感を覚えたりしてしまうのは、本人にとっても組織にとっても望ましくありません。

こんなことが考えられます。

- 組織として目指す職員像が共有できていない

- 目指す職員像があっても、そのためにどのような行動が必要なのかが明確ではない

- コミュニケーションを活性化するための道具や機会が少ない

- 目標達成や上司から認められるなどモチベーションを刺激する工夫がない

その課題、キャリアパスが解決します

社労士法人ヒューマンスキルコンサルティングのキャリアパス設計の特徴

① 保育園のキャリアパス支援に豊富な実績

当社は保育園等福祉施設に特化したコンサルティングを行っておりますので、キャリアパス設計では60施設以上の豊富な実績があります。テンプレートも豊富にご用意しておりますので、導入までのハードルが下がります。

② 現場に即した実践的なキャリアパス

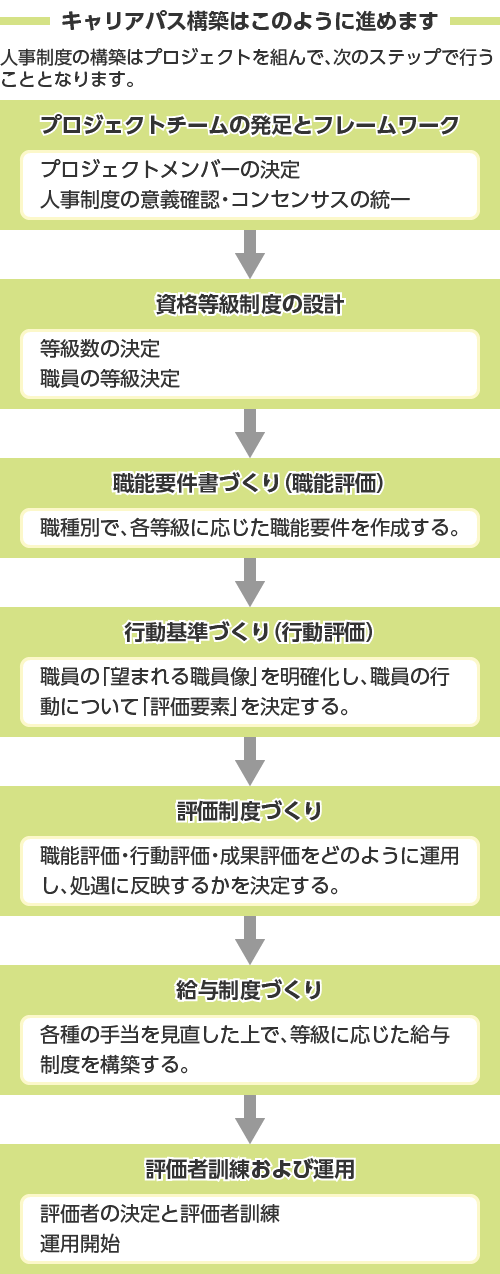

園長、主任、リーダーと一緒にプロジェクトとして進めていきます。プロジェクトそのものを学習機会としてもご活用いただけるよう進め方を工夫しています。

③ 評価制度は運用が「肝」です。評価制度が定着するまでしっかりフォローさせて頂きます。

人事評価は「構築3割、運用7割」と言われます。どんなに立派な評価制度を作成してもそれを運用することが出来なかった「絵にかいた餅」です。そして、人事評価制度を職場に定着させるために最も重要な「肝」は「運用」であることをこの言葉は示しています。当社では、人事評価作成支援したほとんどのお客様に、構築後の運用までを含めて「伴走」をさせて頂きながら、職場にしっかりと定着するまで支援をさせて頂いております。

⇒人事評価を確実に運用させる4つの対策

人事評価を確実に運用させる4つの対策 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

当社がキャリアパス導入支援をさせて頂いた保育園の園長様にお聞きしました

職員の待遇設定でバランスがとれず悩んでいた保育園

(神奈川県私立 A 保育園様)

職員全員が納得できる人事制度(キャリアパス)で、いきいきと働ける職場に!

保育園経営のノウハウはありませんでしたが、職員と協力しながら整備することで自治体からも認定され、複数の園を運営するまでに。しかし、園の数が増え、様々な経歴の職員を採用したことで、職員の給与額や昇給のタイミングにばらつきが。さらに処遇改善等加算Ⅱが始まると、職務内容は変わらないのに給与額に違いがあることが職員間に噂で広まり、不満の声があがっていました。対応に行き詰った時、知り合いから社労士法人ヒューマンスキルコンサルティングを紹介され、現状を相談してみました。すると、社労士の林先生は人事データを確認したうえで、現在の待遇からなるべくスムーズに移行でき、職員全員が納得のいく待遇となる賃金テーブルと人事評価制度の導入を提案してくれ、また、説明会を開催して職員へ制度を詳しく解説してくれました。

制度を導入してからは、不公平感がなくなったからか結束力が高まり、職場の雰囲気が大きく変わったと実感しています。導入後の評価制度も、顧問社労士として継続して関わってもらえるおかげで、形骸化せず運用できています。

東京世田谷クラルテ保育園様

Q、保育園にキャリアパス制度を導入して2年が経ちましたが、何か変化はありましたか?

A、一番大きな変化は、職員一人一人が等級に応じた自分の役割と業務を具体的に理解できるようになり、それが給与につながるようになったことで、処遇への納得度が高まりました。いままでは、このような具体的な仕組みはなく、なんとなくキャリアに応じた役割と昇給を行っていました。今回それが「具体的に見える化」されたことで、職員の意識に変化があったような気がいたします。また評価では、園の理念に沿った行動を具体的な行動として共有し、それが評価対象となったことで意識への浸透が進み、行動にも変化が現れました。

来年には保育士の専門職コース等の選択肢も加え、キャリアの多様性にも対応できる仕組みとして、職員一人一人が安心して働ける園を目指していこうと思っています。

キャリアパスに関する Q&A

キャリアパスに関し、よくいただくご質問と回答を下記いたします。

キャリアパスを作成するにはどのくらいの期間がかかりますか?

月 1 回のミーティングを重ね、概ね6か月~ 1 年間の期間を要します。

但し、あくまでも目安ですので、いつまでに整備したいか・いつから運用したいか・どのくらい時間をかけて設計したいかなど、ご希望を伺った上で設計スケジュールをご提案いたします。

お気軽にお問い合わせください。

費用はどのくらいかかりますか?

「お問い合わせ欄」よりお問い合わせください。

打ち合わせは遠方でもできますか?

オンラインでも実施しておりますので全国どこでも対応できます。

はい、キャリアパス設計の打ち合わせは基本的にオンラインでも実施しておりますので全国どこでも対応できます。

オンラインでのやり取りに不安がありましたら事前にお知らせください。

現状キャリアパス制度があるのですが、運用面等でうまく活用できないなどの場合に部分的に支援いただく事は可能でしょうか?

もちろん可能です。

その場合には、現状の問題点をお聞かせいただき、現行部分は活かしながら、部分的に改良していくような作業になると思います。その場合の費用は個別の見積りをさせて頂きます。

今までのキャリアパス支援実績を教えてください。

お問い合わせが増えております。

導入支援実績は先述の通りですが、特に、ここ数年は施設数が増えたことによるマネジメントのためにキャリアパスを整備したい、職員の育成の基準を明確にしたいというお問い合わせが増えております。

自園の人事制度(独自で作った人事制度、以前他社と作った人事制度)の見直しもお願いできますか?

はい、まずはご相談ください。

現在の活用状況や見直しに期待する内容、どのような運用をしたいかなど、詳しくお話を伺った上でどのような方法での見直しが可能かご提案いたします。

設計に関わるメンバーは何人くらいが適切ですか?

最大でも 6 名程度を想定しています。

打ち合わせの参加者は、話し合いがまとまる人数を目安に、最大でも 6 名程度を想定しています。

これまでの例ですと、園長のみという場合もあれば、施設長からミドルリーダーまで参加される場合、複数園ある法人様の場合は法人本部の方と各園長が参加される場合もございます。打ち合わせをどのような場にしたいかによってメンバーの選定も変わりますので、園様のご希望に応じて対応いたします。

メンバー選定も含め、進行についてのご相談がございましたらいつでもお問い合わせください。

キャリアパスを運用できるか不安です。完成後に運用のサポートはしてもらえますか?

はい、お任せください。

「キャリアパスの職員への周知に手間取ってしまう、共有がうまくできない」

「評価者研修をおこなってほしい」

「面談を効果的に行うために事前に相談したい」

「1 年運用後の見直しをしたい」など、随時伴走するようなイメージでフォローいたします。

サポートが必要な際にお電話やメールなどで声をかけてくだされば、日程調整して電話・オンラインなどで対応いたします。

相談は費用がかかりますか?またどの時点から費用が発生しますか?

ご相談は無料です。

ご契約いただくまで費用はかかりません。

まずは園様の現状や課題、ご要望を伺った上で弊社のキャリアパス設計のご提案をいたします。ここまで費用はかかりませんので安心してご相談ください。ご提案内容に基づき契約が交わされた時から費用が発生いたします。