コラム

「今が一番、理想の働き方です」

そう話すのは、介護に関わる仕事をして18年のベテランの介護士です。これまでさまざまな現場で働いてきましたが、仕事内容などのミスマッチから心身の調子を崩して、おととし、離職しました。

心と体に余裕をもって、高齢者と向き合いたい。

今は、「フリーランス」の介護士として働いています。その働き方を支えているのは、介護業界で注目されている「マッチングサービス」です。

マッチングで出会ったふたり

そっと口にスプーンで食事を運ぶのは、大野眞粧美さんです。

介護福祉士の資格を持ち、18年間介護士として働いてきました。1年半前から、「フリーランス」の介護士としてマッチングサービスに登録しています。

口腔ケアや食事の介助を行ったあと、お風呂の介助、テレビを見ながら話し相手になったりして、あっという間に3時間。失語症により言葉を出しにくくなった弘子さんに対し、大野さんは表情やしぐさからも気持ちをくみ取ります。

なかなか食事が進まない弘子さんの様子を見て、大野さんは代わりにおしるこの提供を提案しました。そのとたん、弘子さんの表情がぱっと明るくなったのが印象的でした。

8か月前にマッチングして以来、弘子さんは介護の質だけでなく人柄も気に入り、継続して大野さんを指名し、公的な介護保険サービスと組み合わせて利用しています。

「母は、『大野さんがいい、大野さんがいい』って。母が元気にしゃべる量だったり、笑顔だったり、何かしてもらってうれしいなと思う感じは期待以上でした。明るくてモチベーションも高くて、誇り持ってやっている方だなって」

マッチングでの新しい働き方

大野さんが仕事探しに利用しているのが、スマートフォンのマッチングサービス専用アプリです。

施設では人手不足で忙しく、一人一人の利用者と向き合う時間をとることができなくなっていました。

さらに調理担当の募集に人が集まらず、介護ではなく調理担当に回されることになりました。朝早くからひとりで40人分の朝食を準備する日々に、次第に介護士としてのやりがいを見いだせなくなったといいます。

利用者の依頼はさまざまで、弘子さんのようにマッチングのあと、指名を受けて定期的に入る仕事もあれば、単発で入る仕事もあります。

最近は、1週間に定期の利用3件、スポットで2件の仕事を入れ、働くのは週5日、1回3時間ほどで、労働時間は以前の半分に減りましたが、収入はこれまでとほとんど変わっていません。

「自分らしい介護ができて、いまとてもやりがいがあり、ライフワークバランスも取れているので、自分に合っていると思います。お会いして『この方だったら良いな』とか言っていただけるのは、本当にすごくありがたいですし、いままでで一番いい働き方を見つけたなと思っています」

感覚ではなく“数値”でマッチング

代表を務める水野友喜さんは、自身も介護士だった経験から、多様な働き方を作りたいと2019年にこのサービスを始めました。

「介護の仕事にやりがいを持っていたのに、働く環境が要因でしかたなく離れることになってしまった人たちを見てきました。やはり新しい働き方をどんどん模索していかなければと感じていました」

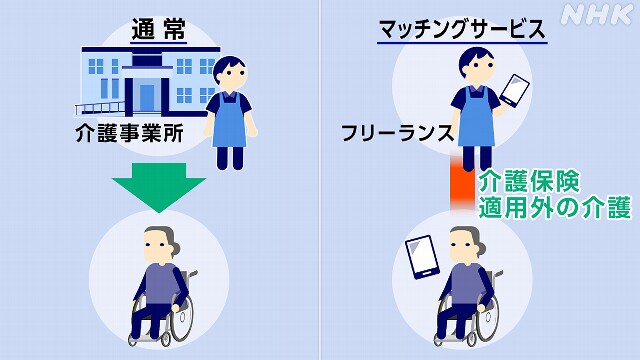

一方、マッチングサービスは、フリーランスの介護士と利用者とをネット上でつなぎ、介護の認定を受けた人が利用できる介護保険サービスの「適用外」で介護が行われる仕組みです。

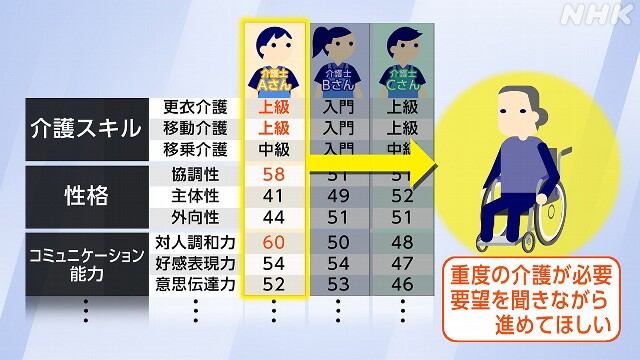

専門家の監修のもと、介護士の適性試験を独自に開発。「マニュアルにない仕事に対応できる」や「他人が言いにくい事でも伝えられる」など、全部で80問以上の質問に回答することで、介護士の能力や性格の傾向を数値化します。

これにより登録された介護士と利用者の相性について、感覚に左右されずに客観的に評価しマッチングできるといいます。

「自宅に人を呼んで、しかも身体に触れる介護を依頼するときには、一歩踏み込んだ相性が合うかというところは、とても重要視されるものです。手配する介護士を深く理解することをしなければ、安心・安全の介護の仕組みはつくることができないと思います」

会社では、介護士を守るために保険にも加入していて、誤って利用者の自宅で茶碗を割ってしまったり、介護士本人がけがをしてしまったりした場合などは補償しています。

増える“ビジネスケアラー”が背景に

ニーズの高まりの背景にあるのは、働きながら親の介護をする“ビジネスケアラー”が増えていることです。

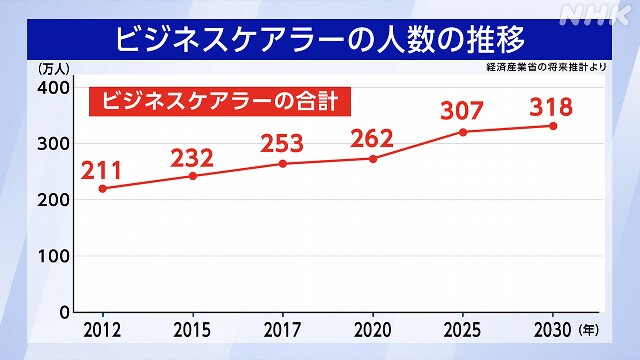

「2030年には家族を介護する人のうち4割にあたる318万人がビジネスケアラーになる」と、経済産業省が去年(2023年)試算しています。

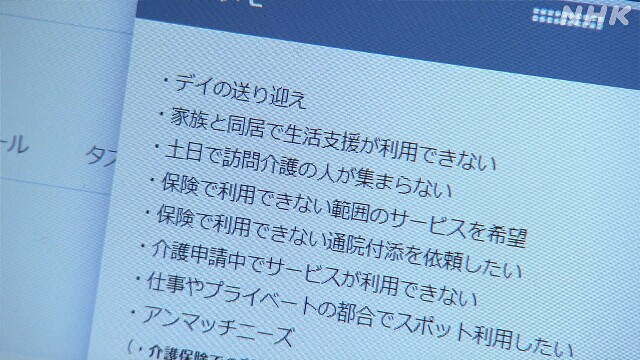

公的な介護保険サービスではカバーできない、さまざまな要望に対し柔軟に応えてもらうことができます。働きながらだと対応が難しい、外出の付き添いや、早朝・夜間の在宅介護、ペットの世話など多岐にわたります。

一方で、介護保険の「適用外」のサービスを利用する際に注意したほうがいいこともあります。

まずは、費用の面です。事業者が自由に価格設定できるので、不当な内容で契約してしまうリスクも指摘されています。保険外サービスであることを理解し、本当に必要なサービスなのかどうか丁寧に説明を聞くことが必要です。

国はこうした介護保険サービス以外の民間サービスの利用が今後、さらに広がるとみていて、民間事業者がガイドラインの策定や認証制度をつくる動きを後押ししています。

介護人材にも多様な働き方を

国の調査では、2022年の介護分野からの『離職者』が新しく介護分野に就職した『入職者』をおよそ6万3000人上回っています。

今回取材したマッチングサービスを利用して働く介護士に聞くと、「自分のペースで働きたい」、「副業として隙間時間を活用している」など多様な働き方が見えてきました。

フリーランスの仕事のみ 週5日程度マッチング

訪問介護などの介護事業所で正社員として30年ほど働いてきたが、中間管理職になり、調整などの業務が中心に。現場で介護をする時間が少なくなった上、人手不足で希望通りに休めず、自分の時間が持てなかった。今、久しぶりに1対1でその利用者のための介護ができているし、自分のペースで働くことができるので、趣味とも両立できるようになった。

◎神奈川県 37歳女性

介護事業所でパート勤務しながら副業 週に1・2回マッチング

3人の子どもを育てながら、週に3回程度、パートタイマーとしてデイサービスで働いている。介護の仕事が楽しくて資格も取得したが、経験の幅を広げたく、デイサービスの仕事がない日などの隙間時間に副業としてマッチングサービスを利用している。デイサービスでは経験できない様々な現場があり、スキルアップに繋がっていると感じている。

介護政策に詳しい専門家は次のように指摘しています。

「多様な働き方があることで、いったん離職した介護職が現場に戻りやすくなる面はある。ただ、介護保険の『適用外』のサービスは、保険サービスの補完的な位置づけであるため、介護保険の現場で働く介護士の処遇改善など、抜本的な取り組みが欠かせない」

介護士の処遇を改善するために

ただ、加算を除いた基本報酬は引き下げられたため、業界団体からは人手不足や処遇の改善につながらないなどと批判も出ています。

現状の保険制度では、介護士の給与を引き上げて離職を減らそうとするならば、私たちが支払っている保険料の引き上げなどの議論をする必要があります。

介護する側も受ける側も満足できる仕組みをどう社会全体で作っていくのか、制度のあり方についても考えていく必要があると感じました。

(5月8日「おはよう日本」で放送)

A、何をどのように頑張れば、階層を上がっていくことができるのかを決めるのが、

キャリアパスの中で最も重要なルールのひとつである「任用要件・昇格条件」です。

この任用要件を決定して、職員にオープンにし丁寧に説明することが必要です。尚、任用要件では、次の4つの視点で検討をすすめれば良いと考えています

- 前等級における最低勤務年数

「リーダーを最低3年やらないと主任は務まらない」というような発想があると思いますが、このような考え方を昇格の条件として、1級は2年以上、2級は3年以上などのような形で採り入れます。そして各階層の滞留年数を決めます。つまり昇格を考えるときにも、この年数経過が一つの要件になります。 - 資格

それぞれの等級で取得してほしい資格を昇格の条件として用いるという考え方です。 - 実務経験

「優秀なケアスタッフだったのに、リーダーにしたらプレッシャーから力を発揮できず、結局もとの立場に戻さざるを得なくなった・・・」などというミスマッチをなくすために、指導監督職(主任等)になる前に、一般職の間に、一度でも委員会の委員長や行事のリーダー等をつとめた経験がある事などを、昇格条件にするケースもあります。少し大きな事業所では、複数の事業所を経験していないと(異動していないと)管理者になれないというルールもこの類です。 - 人事評価

人事評価制度を取り入れている事業所では、必ずといっていいほど、その結果を昇格の条件に用いています。「階層に求められる業務ができているか」を評価しているのであれば、その結果を次の段階に進めるか否かの判断基準に加えるというのは、極めて合理的な方法です。

A, 週三日のパート職員からフルタイムの常勤に変更する場合、変更した直後の基準日の勤務日数によります。16時間拘束の夜勤を行う場合の付与日数は、1勤務について2日分付与します。

詳解

有給休暇の権利は6か月継続勤務した時点で発生します。この日を「基準日」と言います(4月1日入社なら10月1日)。短時間勤務のパート職員がフルタイムの常勤に雇用形態を変更する場合、有給休暇の付与日数について下記の通達があります。

「年次有給休暇の権利は、基準日に発生するので、基準日に予定されている労働日数の年次有給休暇が付与されなければならない。従って、入社時に比例付与の対象者(短時間労働者)であったとしても6か月経過後に比例付与の対象者でなくなっていたとしたら、10日の年次有給休暇を付与しなければならない」昭和63、3、14発150号)

従って、勤務日数の少ないパート職員がフルタイムの常勤に登用されて雇用形態が変わったときは、有給休暇が新たに発生する日(フルタイムになった直後の基準日)の勤務形態に応じた有給休暇を付与します。また仮に、年度途中で所定労働日数が変わったとしても、その時点で付与日数を増やすのではなく、直後の基準日においてフルタイム勤務に応じた日数の付与となります。フルタイムから短時間労働に変更する場合も同じ考え方です。

また、病棟勤務看護職の16時間拘束の夜勤1勤務に対して有給休暇の付与日数は「2日」となります。行政通達の内容は下記となります。

「休日は原則として暦日休日制

(午前0時から午後12時)をとっています。1勤務16時間隔日勤務など、1勤務が2暦日にわたる場合も原則通り暦日制が適用されて、年次有給休暇の付与についても当該1勤務(16時間夜勤)の免除が2労働日の年次有給休暇の付与とされます。尚、この場合の手当(年次有給休暇の賃金)については、2労働日分の平均賃金などを支給しなければなりませんが、これは結局1勤務分(16時間夜勤分)に相当します。

厚生労働省は5月20日、2024年度診療報酬改定で新設する「ベースアップ評価料」の施設基準の届出について特例的対応を行うと事務連絡した。新点数等を6月1日から算定する場合の地方厚生局への届出期限は6月3日だが、医科では「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」と「訪問看護ベースアップ評価料(I)」の届出期限のみ、6月21日までに延長する。「入院ベースアップ評価料」と「外来・在宅ベースアップ評価料(II)」の届出期限に変更はなく、これまで通り6月3日とする。

届出期限の延長は、厚労省が同日開催した「ベースアップ評価料」の届出などに関するオンラインセミナーでも取り上げられた。対談形式で医療現場からのよくある質問に回答した、日本医師会の長島公之常任理事と(株)川原経営総合センター人事コンサルティング部の薄井和人課長は、「外来・在宅ベースアップ評価料」の(I)と(II)で6月1日から算定するための届出期限が異なる点について、注意を喚起した。

「外来・在宅ベースアップ評価料(II)」は、「評価料(I)」による賃金増率が1.2%未満の無床診療所が算定する。だが、自院が「評価料(II)」の対象になるかどうかは、実際に届出様式を記入してみないと判定できない。このため長島常任理事は無床診に対し、「まずは届出の記入を進め、賃金増率が1.2%未満にならないかの確認をしていただきたい」と要請。薄井課長は、「6月から『評価料(I)』を算定し、7月から改めて『評価料(II)』を算定することも選択肢になり得る」とアドバイスした。

■基本給等連動部分が持ち出しにならないよう注意を―長島日医常任理事

賃金改善計画書策定時の留意点も解説した。「ベースアップ評価料」を原資とした賃金改善分に含めることができるのは、(1)基本給等(決まって毎月支払われる手当を含む)、(2)賞与と法定福利費の事業主負担分のうち(1)の基本給等に連動して引き上がる部分―とされている。

セミナーで長島常任理事は、「『ベースアップ評価料』の財源を全部(1)の引き上げに使ってしまうと(2)の基本給等に連動して引き上げる部分が医療機関の持ち出しになってしまう」と指摘。(2)の部分も念頭に入れて賃金改善計画を立てる必要性を強調した。(WEB医事新報より)

国の財政を話し合う財務省の「財政制度等審議会」は21日、政府が6月にも策定する今年度の「骨太の方針」に向けた建議をまとめた。

持続可能な財政構造の構築に努めることの重要性を訴える内容。膨張を続ける介護費を抑制する方策も提言した。

住宅型の有料老人ホームやサ高住などが入居者を囲い込み、介護サービスを過剰に提供しているという問題意識を改めて明確に示した。

訪問介護や通所介護の同一建物減算などにとどまらず、更に踏み込んだ対応が必要と主張。集合住宅の入居者へ外付けの介護サービスを提供する場合、その上限額をより厳格に定めるよう要請した。

現行、この場合の上限額には入居者ごとの区分支給限度基準額が用いられる。財政審は今回、新たに介護付きホームの「特定施設入居者生活介護」の介護報酬を適用すべきと求めた。

財務省は今後、こうした施策の具体化を政府内で働きかけていく方針。次の介護報酬改定をめぐる論点の1つとなる見通しだ。

要介護5の高齢者でみると、区分支給限度基準額はおよそ36.2万円(3万6217単位)。これに対し「特定施設入居者生活介護」の介護報酬は、およそ24.4万円(813単位/日)にとどまる。

財政審は建議で、「出来高払いの介護サービスを外付けで提供した方がより多くの報酬を得られる。こうした構造が利用者の囲い込み、過剰サービスの原因になっている」と指摘。「介護報酬の仕組みを見直すべき」と注文した。(介護ニュースより)

様々な課題に直面しているケアマネジメントの制度を議論する厚生労働省の検討会で、介護支援専門員の法定研修のあり方が焦点の1つになっている。

ケアマネジャーの負担軽減が必要、という認識は既に多くの関係者が共有している。

検討会では有識者から、全国一律の講義の動画をいつでもどこでもオンデマンドで視聴できる環境を整え、その視聴をもって修了したとみなす科目を設けるよう促す声が続出。日本介護支援専門員協会も既にこうした仕組みの導入を始めており、今後、法定研修の一般的な形として広げられる可能性もある。

◆ 時間、場所、デバイスを問わず

今月9日に開催された厚労省の検討会。現場の意見を聞くヒアリングに招かれた社会福祉法人米寿会の根津賢謙氏はこう話した。

「法定研修の講義を、全国どこにいても、いつでもオンラインの動画視聴で受講できるようになったら嬉しい」

根津氏は長崎県対馬市の居宅介護支援事業所の管理者。離島ならではの課題を紹介し、ICTを有効に活用することの重要性を強調した。

こうしたニーズに応える取り組みを進めているのが日本介護支援専門員協会だ。いち早く準備に着手し、オンデマンドの動画配信システムを2022年度から稼働。法定研修のテキストに適合したコンテンツで、ネット環境さえあれば時間、場所、デバイスを問わず学べるようにした。

受講者がどこまで再生したか把握したり、動画の早送りを禁止したりする管理機能も整備。今年度までに複数の都道府県がこれを法定研修に採用している。協会の柴口里則会長は9日の検討会で、より受講しやすい環境を広げてケアマネジャーの現場での活躍を支えていくために、更なる普及に力を入れる意向を示した。

これまでの2回の検討会では、他の有識者もこうした仕組みの普及を支持する立場を表明した。

日本医師会の江澤和彦常任理事は、「日本介護支援専門員協会が質の高い動画を作っていると聞いている。国が全国統一の教材として定めた動画で法定研修を受講できるようにする負担軽減策が必要だ」と提言。奈良県生駒市の田中明美特命監は、「更新までの5年間の間に、講義をオンデマンドで受講しやすいタイミングで受講できるようにすることは必要」と述べた。(介護ニュースより)

今年度の介護報酬改定では、特養、老健、介護医療院、グループホームに新たな加算が創設された。認知症の行動・心理症状(BPSD)の防止、または早期対応に日頃から取り組む体制の整備を促す「認知症チームケア推進加算」だ。

今回はこれまでの厚生労働省の告示や通知などを基に、その算定ルールのポイントを改めてまとめていく。

新設された「認知症チームケア推進加算」は2種類。要件は以下の通りだ。研修を修了した介護職の配置、その介護職を中心とするチームの編成、個別のBPSDの評価、カンファレンスの開催、計画の作成・振り返りなどを求める内容となっている。

認知症チームケア推進加算(I)=150単位/月

(1)利用者の総数のうち、日常生活で周囲の注意を必要とする認知症の人、具体的には日常生活自立度II、III、IV、Mに該当する人などの占める割合が2分の1以上であること。

(2)認知症介護指導者養成研修を修了し、かつ、認知症チームケア推進研修を修了した人などを1名以上配置し、複数人の介護職員から成るBPSDに対応するチームを組んでいること。

(3)対象者に対し、個別にBPSDの評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、BPSDの予防などに資するチームケアを実施していること。

(4)BPSDの予防などに資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、BPSDの有無・程度の定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直しなどを行っていること。

認知症チームケア推進加算(II)=120単位/月

◯ 加算(I)の要件(1)(3)(4)を満たしていること。

◯ 認知症介護実践リーダー研修を修了し、かつ、認知症チームケア推進研修を修了した人などを1名以上配置し、複数人の介護職員から成るBPSDに対応するチームを組んでいること。

厚労省は昨年度末に発出した通知で、要件のBPSDの評価、カンファレンスの開催、計画の作成などについて説明。次のように規定した。

通知「認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について」概要

◯ チームは、入所者個人に対し計画的にBPSDの評価指標を用いて評価を実施し、その評価結果に基づきチームケアの計画を作成・実施すること。

◯ 計画の作成にあたっては、評価結果と整合性が取れた計画を、個々の入所者の状態に応じて個別に作成することとし、画一的な計画とならないよう留意すること。

◯ ケアの質の向上を図る観点から、チームケアを実施するにあたっては、対象者1人につき月1回以上の定期的なカンファレンスを開催し、BPSDを含めて個々の入所者の状態を評価し、計画の策定、ケアの振り返り、状態の再評価、計画の見直しなどを行うこと。

◯ 入所者の状態の評価、ケア方針、実施したケアの振り返りなどは、別紙様式の「認知症チームケア推進加算・ワークシート」、及び介護記録などに詳細に記録すること。そのほか、日々のケアの場面で心身の状態や環境の変化が生じた時などは、その都度カンファレンスを開催し、再評価、ケア方針の見直しなどを行うこと。

また、厚労省は報酬改定のQ&Aで、「認知症チームケア推進加算」の要件や通知の規定などを詳しく解説。以下のような解釈を明らかにした。

介護報酬改定のQ&A(Vol.2)

問2|加算(I)の要件は、現行の認知症介護指導者養成研修修了のみでは満たさないという認識で良いか。また加算(II)の要件は、同様に認知症介護実践リーダー研修の修了のみでは満たさないという認識で良いか。

答え|認識の通り。本加算(I)では現行の認知症介護指導者養成研修の修了とともに、認知症チームケア推進研修を修了する必要がある。同様に加算(II)では、認知症介護実践リーダー研修の修了とともに、認知症チームケア推進研修を修了する必要がある。

問3|本加算は認知症のBPSDが認められる入所者のみ算定できるのか。

答え|本加算は、BPSDの予防などに資する取り組みを日頃から実施していることを評価する加算であるため、日常生活で周囲の注意を必要とする認知症の人に対し、BPSDの予防などに資するチームケアを実施していれば算定可能。

問4|本加算で配置要件となっている介護職は、複数の「BPSDに対応するチーム」に参加可能と考えてよいか。

答え|認識の通り。ただし、複数のチームに参加する場合であっても、各々のチームにおいて、求められる計画の作成、BPSDの評価、カンファレンスへの参加など、一定の関与が求められる。

問5|要件に「複数人の介護職員から成るBPSDに対応するチームを組んでいること」とあるが、介護職とはどのような人を指すのか。

答え|本加算の対象となるサービスを直接提供する職員を指す。職種については介護福祉士以外でも差し支えない。

問6|対象者に対して個別に行うBPSDの評価は、認知症チームケア推進研修において示された評価指標を用いなければならないのか。

答え|認識の通り。

問7|利用者のうち日常生活自立度II以上の割合が1/2以上であることが求められるが、届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者数の平均で算定するということで良いか。

答え|認識の通り。

問10|「別紙様式及び介護記録など」とは具体的に何を指すか。

答え|具体的には下記の通り。加算算定にあたって必ず作成が求められる。

◯ 別紙様式:認知症チームケア推進加算に係るワークシート。

◯ 介護記録等:介護日誌や施設サービス計画書、認知症対応型共同生活介護計画書などを示す。なお、介護記録については、入所者の状態の評価、ケア方針、実施したケアの振り返りなどを丁寧に記載することが重要であり、例示した介護記録以外のものを使用しても差し支えない。また、この加算のみのために新たな書式を定める必要はない。

介護報酬改定のQ&A(Vol.6)

問4|厚労省の令和3〜5年度老健事業で研修を修了した人は、認知症チームケア推進研修を修了したとみなしてよいか。

答え|認識の通り。なお、令和5年度BPSDケア体制づくり研修修了者でない者については、令和6年度中に速やかに、認知症チームケア推進ケア研修で用いる研修動画を視聴することが望ましい。

問5|認知症介護実践リーダー研修の受講が予定されている人について、その受講前に認知症チームケア推進研修を受講することは可能か。

答え|可能。配置要件になっている人が中心となった複数人の介護職員でチームを組むことが本加算の要件。チームケアのリーダーを養成するための認知症介護実践リーダー研修の受講対象となる者は、認知症チームケア推進研修の受講対象者になるものと考える。

要件・規定の詳細はそれぞれ通知やQ&Aなどで確認できる。厚労省はこのほかQ&Aで、同一の施設で認知症チームケア推進加算と認知症専門ケア加算の双方を算定する場合のルール、考え方なども示している。

17日に公表された“Q&A”の第6弾。

7つの内容について解釈が加えられています。

もし未だ目を通されていらっしゃらない方は、

下記をご確認下さい。

デジタルによる創発・共創のマッチングプラットフォーム「YOKOHAMA(ヨコハマ) Hack(ハック)!」

横浜市デジタル統括本部

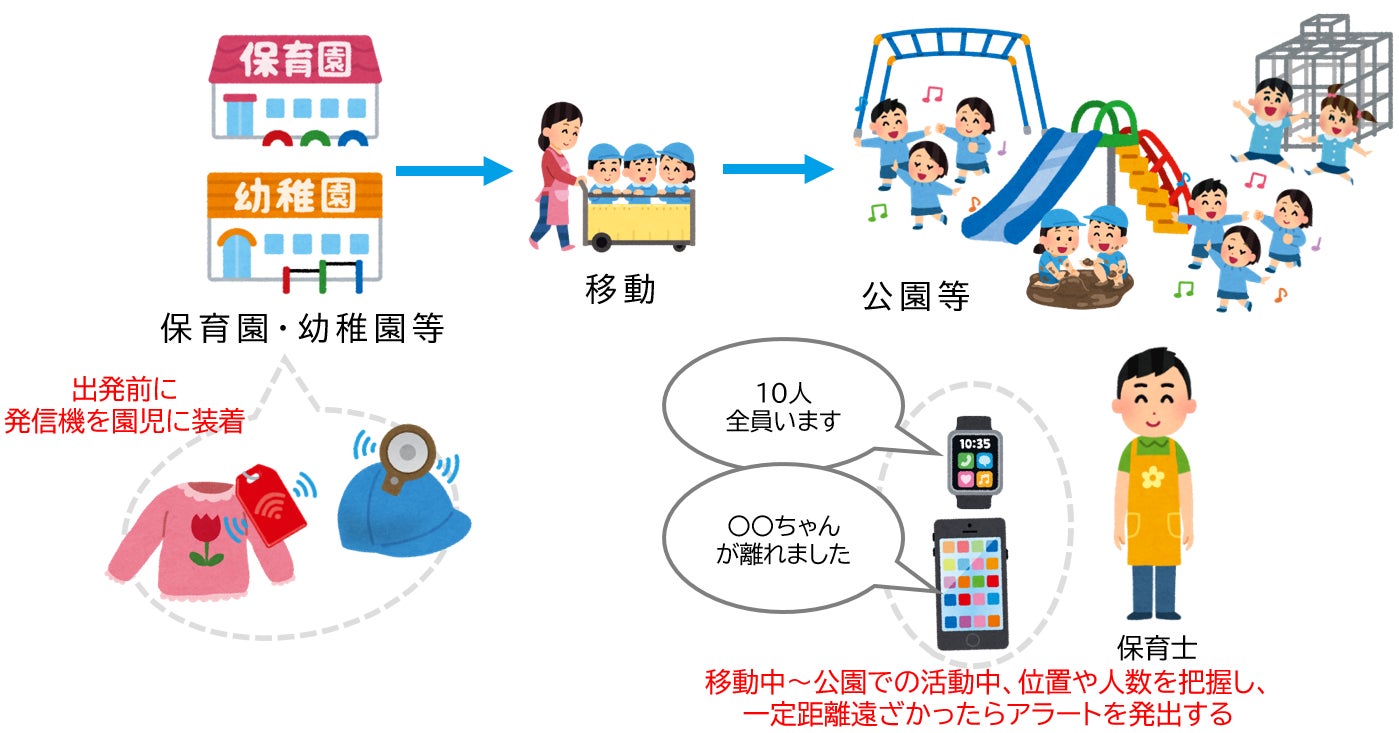

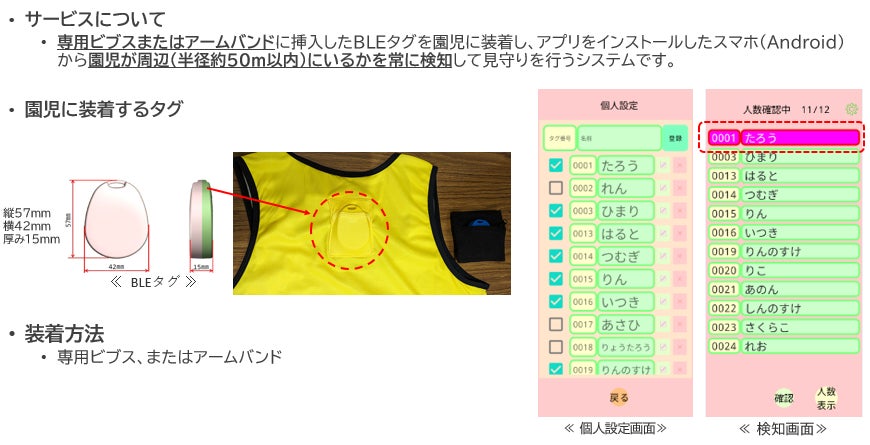

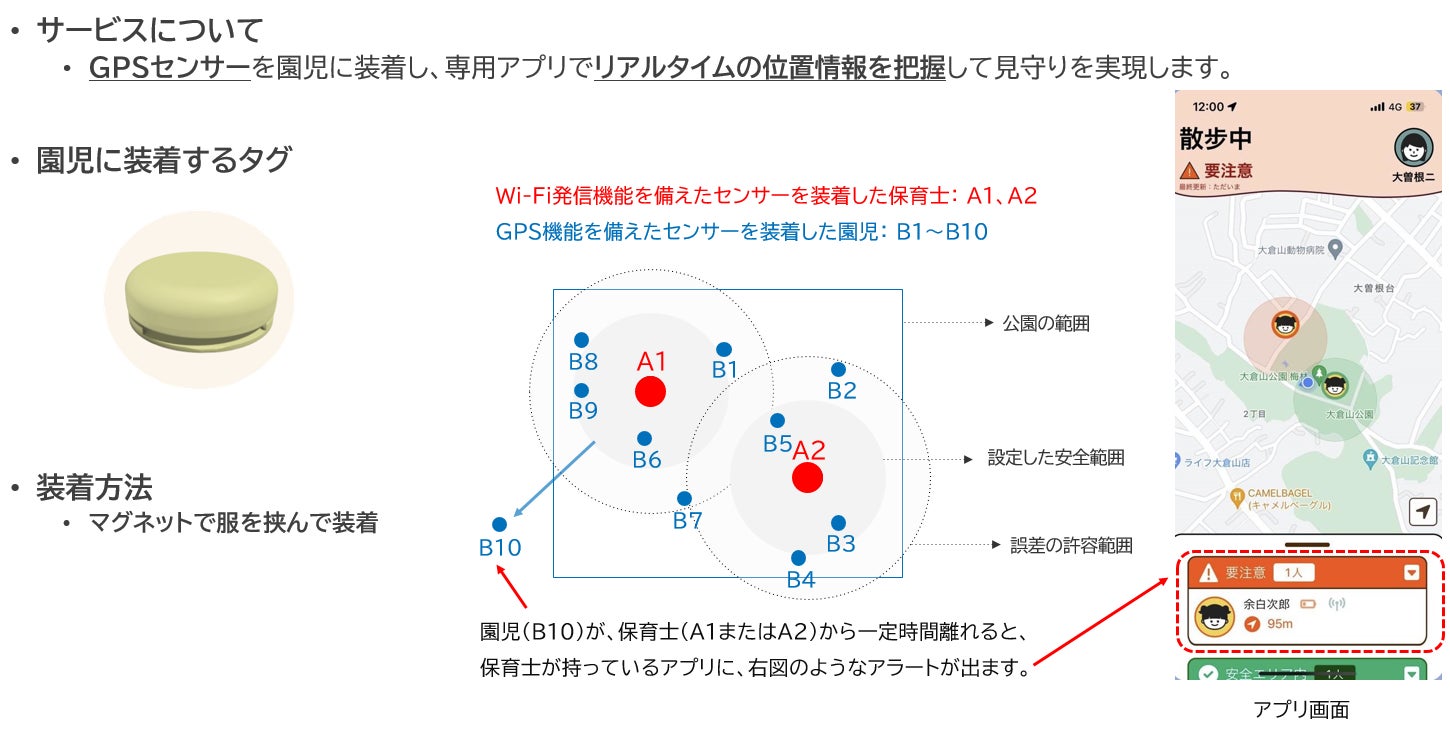

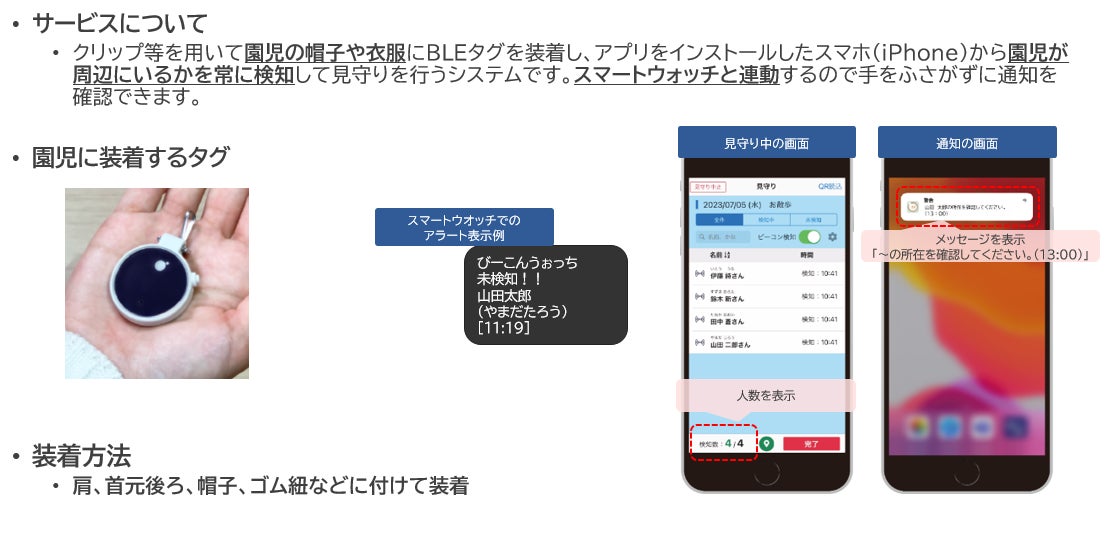

保育所等における園外活動時に、子どもの置き去り等の事故を防止するサービスの改良に向けて、株式会社アルファメディア(神奈川県川崎市)、余白文化株式会社(愛知県名古屋市)、株式会社フォーカスシステムズ(東京都品川区)、株式会社ワイイーシーソリューションズ(神奈川県横浜市)の各社と行ってきた4つの実証実験が完了しました。

実証実験の背景と概要

ICTを活用した子ども見守りサービスについて、保育所等の関心は高いものの、保育の現場において活用できる製品が少なく、有効な製品を導入できていないという課題がありました。また、活用のためには製品の安全性や装着性、保育士の負担にならないことなど様々な要素を考慮する必要があり、保育所等のフィードバックをもとにした、よりよい製品が求められています。

そこで、保育所等での実運用時の課題と解決策を明らかにし、サービスの有効性を高める改良を加えるため、保育所と協力した実証実験を行いました。

実証実験では園から公園へ徒歩等で移動し、園児の活動中に機器の装着感や使用感等と見守り機能を検証、各事業者の製品開発・改善等に生かしました。

実験結果

実証実験を行った各社のサービスとコメントについて次の通りです。

・株式会社アルファメディア

<事業者コメント>

机上や社内実証実験ではあぶりだせなかった問題点や課題が、実際に使われる現場での実証実験によって明確になり、非常に有意義な機会をいただけました。今回いただいた現場の貴重な生の声と、実験によって得られた分析結果を無駄にすることなく今後の製品作りに生かしてまいります。

・余白文化(よはくぶんか)株式会社

<事業者コメント>

ICTを活用した子ども見守りサービスは、利便性と安全性のバランスが非常に重要であることを実感しました。今後はアラートの改善、充電器の開発、新機能の搭載など、改善に関する要望や提案を受けて、各項目を具体的に検討し、サービスの利便性や効果を向上させていきたいです。

・株式会社フォーカスシステムズ

<事業者コメント>

保育所、保育士、園児を同じ条件で複数回検証し、比較できる貴重な機会を頂くことができました。比較検証することで、よりよい製品開発につなげることができ、2024年3月から製品提供を開始させていただきました。今後も継続して製品改良をし、お客様のニーズに合わせた対応をしてまいります。ありがとうございました。

・株式会社ワイイーシーソリューションズ

<事業者コメント>

子どもが近くにいた場合も未検知アラートが出てしまう場面も多発していたため、設定値等の見直しを引き続き行う必要がありますが、死角などが多い場所での活動では役立てていただけるシステムであると感じます。屋外活動では精度の安定するGPS センサーの活用も検討を行います。

※BLE(Bluetooth Low Energy): 低消費電力で無線通信を行う技術。スマートフォンなどに広く利用されています。

※GPS(Global Positioning System): 人工衛星からの電波を受信して、地球上の位置や時刻を測定するシステムです。

実証実験の評価

【保育所等からのコメント】

✓ 実際に使用してみることで、ICT機器を保育で活用することの有効性を実感できました。

✓ 保育士が使用する際の運用方法や園児の反応にあわせて、事業者から改善や提案をして

いただき、実用に向けての可能性が広がったと思う。

【事業者からのコメント】

✓ 机上や社内実験ではあぶり出せなかった問題点や課題が、現場での実証実験によって明

確になった。

✓ 同じ園で実験を複数回でき、繰り返し比較検証ができる貴重な機会になった。

✓ 本検証をもとにした検証結果を今後の製品作りに生かしていきたい。

今後の展開

✓ 今回の取組を他の保育所等に紹介するなど、保育現場で活用できるICTサービスの情

報発信を積極的に行います。

✓ 保育所等へのICTサービス導入にあたっては、引き続き補助金の活用による支援を行い

ます。

✓ 今後も、「YOKOHAMA Hack!」の成果を生み出し、 「横浜生まれの新たな価値」とし

て全国に発信していきます。