保育

A 評価フィードバックを年2回実施し、さらに個別面談(毎月)にて課題解決のフォローを行っている。

人事評価でもっとも大切なキーワードは何でしょうか。それは「透明性」と「納得感」です。透明性とは、人事評価でいえば、どういう評価項目で、だれがどのようなプロセスで評価をしているのかが明確であること。また「納得感」とは、なぜその評価結果になったのか被評価者が理解し、納得することです。しかしながらこの納得感が生まれるのはそう簡単にはいきません。なぜなら多くの職員は、自分は一所懸命仕事をし、それなりに仕事で貢献していると思っているからです。しかしながら、上司の評価がそのようなものでない場合には、だれしも心穏やかでは、いられないはずです。半ばあきらめて、表面的に納得したフリをしている場合も多いのではないでしょうか。それでは納得感を醸成するにはどうすればいいのか。まず、絶対に必要なのが、フィードバック面談です。面談では、自己評価と上司評価が明らかに違っている項目に着目し、その評価にした根拠を具体的に話し合うことで、お互いの視点や期待レベルを知ることができ、初めて「納得感」が醸成されてくるものです。

⇒

①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

令和4年7月1日から同年11月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった

労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業

主は助成金の対象となります!

詳細は⇒

⇒

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

- 時季変更権の判断をする時間的余裕もなく、翌日の正常な運営を妨げる場合には、必ずしもその日に与える必要はありません。

時季変更権の行使

事業主には「事業の正常な運用を妨げる」場合には従業員から申請のあった有給の取得時期を変更できるという権利があります。しかし、前日の有給を申請された場合、「事業の運営を妨げるかどうか」を判断する時間的な余裕がなく、また翌日の代替え要因の確保も難しい状況だともいます。結局、時季変更権を行使するか、別の日に変更してほしいとお願いする可能性が高いと思われます。

そのようなために就業規則に「シフトを作成する前月末までに申し出ること」などのルールを設定しておくことをお勧めします。原則的な取り扱いとして事前申請期限を指定することは合理的な範囲内において認められると考えられています。ただし、「3か月前に申し出ること」などあまり長い設定は、有給の取得を抑制するとみなされますので避ける必要があります。

一方、前月末とルールを決めていても、その期限を過ぎて申請してくる場合もあります。有給は権利性の強い性質がありますので、申請期限を切っているという理由だけで、直ちに年休を与えないということはできません。この場合でも必要に応じてその日に認めるか、別の日にしてもらうかを判断する必要があるでしょう。

申し出ルールを設けたときの注意点

シフト作成した後でも、身内に不幸があったった場合や、急に入院する場合とか、このような場合、申し出の時期にかかわらず認めてあげてもいいでしょう。ただ、その場合は、理由をきちんと把握して、やむを得ない事情に限り認めるなど言っての判断基準は必要と思います。

シフト作成後の申し出による変更が慣例的になり、風邪をひいて休む場合当然のように有給扱いするとなるとルールが形骸化してしまうので原則と例外の扱いを決めておくといいでしょう。

⇒

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A, まずは、自宅で行った業務内容、具体的な完成品、かかった時間数を確認して、園長が必要な時間数を確認し、残業手当を支払ってはどうでしょうか。問題は今後の対応をどうするかです。安易に自宅での業務を認めてしまうと、自宅での業務が多くなるでしょうし、

そもそも労働時間の把握ができません。

やはり原則通り、①業務は命じられた場所で行う②業務時間内で終了できるように、業務のやり方を変える。という2点の対応が必要です。

まずは就業規則に就業の場所は「○○園、および命じられた場所」と規定します。命じられた場所には、園児と一緒に行くお散歩や公園、外部の研修会場を想定しています。自宅を就業場所として命じなければ、業務を持ち帰ることはできません。

就業規則に、「就業場所」を定め、職員毎の労働条件通知書にも同様の記載をします。

次に、業務のやり方を変えることについて、どんなことから始めたらいいか、園長と話をしました。「行事前に残業が増えるのは、これまでのやり方を踏襲していること、各クラスが

同じレベルの仕上がりを目指していることなどが原因かもしれません・・・・」と仰っていました。見方を変えると課題が見えてきます。行事のやり方などを変えることは、職員たちにとって自身にもなったようです。日常業務いついても、業務の完成イメージから必要な時間を逆算して取り組むなど業務時間内でやる方法を考え、チャレンジしてみると、手ごたえを感じるようなのです。これが、当園の「働き方改革」なのかもしれません。

⇒

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

保育士の数 国の配置基準では…

まず、国の配置基準をおさらいします。

国は、認可保育所で働く保育士の数を、子どもの年齢ごと(0歳児~5歳児)に必要な保育士の配置基準を以下のように定めています。例えば3歳児なら保育士1人に対し、園児20人といった具合です。

自治体ごとの格差浮き彫りに~民間団体の調査

私たちがこの問題を調べるにあたり、参考にしたのが、園児の保護者などつくる民間団体「保育園を考える親の会」がまとめた調査結果です。

100都市保育力充実度チェック

調査の対象は、首都圏の1都3県と政令市を中心とした100の自治体。

それぞれの自治体が保育士をどのように配置しているか、調べていました。

結果をみると、0歳児から5歳児のいずれかの年齢で国の基準より保育士を多く配置していたのは、85の自治体に上っていました。

一方で、すべての年齢で国と同じ基準のままの自治体も14ありました。

全年齢が国の基準と同じ自治体

東村山市、稲城市、さいたま市、和光市、市原市、柏市、佐倉市、野田市、名古屋市、大阪市、神戸市、岡山市、広島市、福岡市

このうち、3歳児(国の基準 保育士1:園児20)を見てみると、39の自治体が国より手厚く配置していました。

なかでも最も手厚かったのは、埼玉県の戸田市とふじみ野市で、12人の園児に対して1人の保育士が配置されています。

首都圏の自治体は…

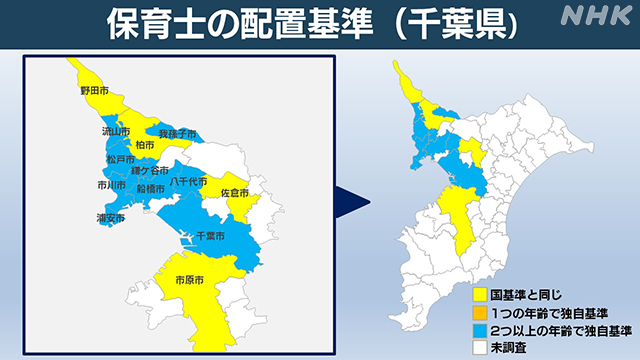

私たちは、この調査結果を一目見てわかるようにするため、以下のような地図を作成してみました。

今回の調査対象となった首都圏の東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の1都3県を、以下のような条件に基づき、3つに分類しました。

色分けの条件

・国基準と同じ → 黄色

・0~5歳児のうち、1つの年齢で独自基準 → オレンジ

・0~5歳児のうち、2つ以上の年齢で独自基準 → 青色

・未調査 → 白色

※公立と私立の保育所で基準が異なる自治体については公立保育所を基準

まず埼玉県です。こうみると、多くの自治体が青色、つまり、2つ以上の年齢で手厚い配置をしていることがわかります。

なかでも私たちが関心をもったのがさいたま市に隣接する富士見市です。

人口は11万人、都心のベットタウンで、子育て世代も多く住んでいます。富士見市の配置基準を国のそれと比較すると、ご覧のように4つの年齢で独自の基準を設けています。

しかも、公立だけでなく、私立の保育所ともに手厚い基準であるのが大きな特徴でした。

埼玉県富士見市(公立・私立)

0歳児 3:1(国は3:1)

1歳児 4:1(国は6:1)

2歳児 6:1(国は6:1)

3歳児 13:1(国は20:1)

4歳児 18:1(国は30:1)

5歳児 25:1(国は30:1)

どうして手厚く?富士見市担当者に聞いた

富士見市保育課長と記者

そこで、早速、富士見市保育課の森坂和之課長を訪ねました。

富士見市は、子育て世代の人口が増え続けていることもあり、保育施設などの整備が進み、現在、市内の認可保育所は、公立が6か所、民間が12か所に上ります。市が民間保育所の基準も引き上げるため、独自に負担する分は、年間およそ5000万円に上るそうです。

私はこうした手厚い独自の基準がどういった経緯で設けられたのか知りたく思いました。

それについて伺うと、1歳児、4歳児の基準についてはなんと昭和52年から、3歳児の基準については昭和53年から設けられ、5歳児についても昭和54年までに設けられていたことがわかりました。近年の子育て世代の増加に伴う施策ではなかったのです。

しかし、なぜ、この基準が設けられたのかについては、当時の記録が残っていなかったため、現時点ではわからないままでした。

一方、富士見市では別の問題も抱えていました。こうした手厚い配置基準を維持していることもあり、今も待機児童が解消していないのです。

配置基準を国基準にまで緩める、つまり1人の保育士に対して、より多くの子どもを受け入れれば解消するのをどうしてそうはしないのか、理由を聞きました。

富士見市保育課 森坂和之課長

「多くの保育士で子どもをみることは、子どもたちにとっても良い環境で保育が受けられるということ。待機児童解消も重要なことだとは思いますが、今、保育所で過ごしている子どもたちに対して安全な保育をするために、この基準を継続したい」

こちらは東京です。

23区を中心にオレンジ色(1つの年齢で独自基準)となっています。

実は23区では1歳児の配置基準を国基準の6:1より手厚い5:1にしている自治体がほとんどです。ある区の担当者にその理由を尋ねると次のような答えが返ってきました。

区担当者

「2000年以降は各区がそれぞれで配置基準を決められるようになったが、それまでは都が一律に配置基準を要綱で定めていた。今も一部を除いて一歳児について5:1の基準となっているのはその名残なのではないかと思う」

千葉県です。

ここは少しサンプルが少ないのですが、政令市の千葉市や人口増加で注目されている流山市などでも独自の基準で保育士を多く配置しています。

千葉市(公立・私立)

0歳児 3:1(国は3:1)

1、2歳児 5:1(国は6:1)

3歳児 20:1(国は20:1)

4、5歳児 30:1(国は30:1)

流山市(公立)

0歳児 3:1(国は3:1)

1歳児 4:1(国は6:1)

2歳児 6:1(国は6:1)

3歳児 17:1(国は20:1)

4、5歳児 30:1(国は30:1)

神奈川県で注目したのは横浜市と横須賀市です。

人口370万人の横浜市。市内の認可保育所は、公立が61か所、私立が796か所あります。

公立は国基準ですが、実は私立保育所に対して、手厚い基準を設けています。

それが次の通りです。

横浜市(私立)

0歳児 3:1(国は3:1)

1歳児 4:1(国は6:1)

2歳児 5:1(国は6:1)

3歳児 15:1(国は20:1)

4,5歳児 24:1(国は30:1)

横浜市は、この政策のために毎年78.5億円の予算をあてているということです。

神奈川県横須賀市(公立・私立)

0歳児 2.57:1(国は3:1)

1歳児 4.5:1(国は6:1)

2歳児 5.2:1(国は6:1)

3歳児 18:1(国は20:1)

4、5歳児 27:1(国は30:1)

神奈川県のなかで、トップクラスの手厚い配置基準を設けているのが横須賀市です。平成25年には、この基準を盛り込んだ条例までも施行しています。

これについて担当者に聞きました。

横須賀市子育て支援課

「条例制定以前から手厚く配置した民間保育所に補助は行っていて、その水準にあわせる形で条例を制定した。補助をいつから始めたかはわかっていないが、過去の資料をさかのぼると、遅くとも平成2年には始めていたようだ」

自治体間格差 専門家はこう分析した

1都3県で保育士の配置基準を取材してみて、意外だったのはこうした基準が実はここ数年ではなく、1970年代に定められたものが多かったという点です。

どうして昔の方が手厚い基準となっていたのでしょうか。

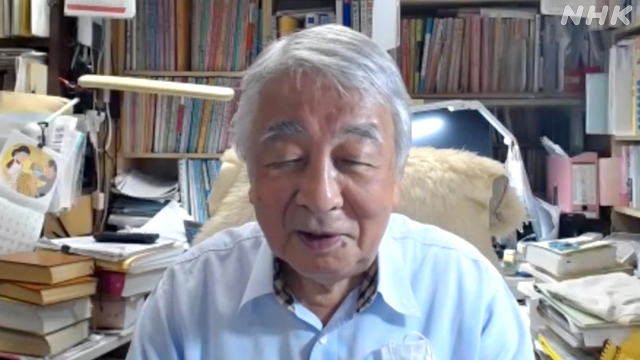

これについて、保育研究所の所長で、帝京大学元教授の村山祐一さんに話を聞きました。

村山祐一さん

「高度成長に伴い女性も働き始めて、1970年代に育児休業が始まった。こうした流れの中で、地方自治体の間で保育士の配置基準の見直しを要望する声が高まり独自に基準が定められたのではないか。

しかし、その後、待機児童問題が深刻になり、国もさまざまな対策を打ち出している。これを受けて、保育所の定員を増やすために、自治体が独自に手厚くしていた配置基準を国基準にまで緩和することを検討する自治体もあった。保育所の整備など“量の拡充”に力点が置かれて、“保育の質”の議論は後回しにされてきたのが現状だ」

実態とかい離 国の賃金UPの対象にならない…

さらに、この配置基準の取材を進めると、自治体は別の問題にも直面していました。

国は、ことし2月、エッセンシャルワーカーの処遇改善策として、保育士らの収入を3%程度(月9000円)上乗せする事業を始めました。

しかし、この補助金は国の保育士の配置基準を基に計算されているため、独自予算で保育士を増やしているところほど、一人あたりの上乗せ額は減ってしまいます。

そうした中、練馬区の取り組みは目をひきました。

練馬区では、保育士や看護師などを国の配置基準よりも多く配置していますが、そのため区内の保育施設で働くおよそ6000人のうち、1200人分の補助金が不足しました。

そこで、区は、対象とならなかった人も国の事業と同様に賃金が3%引き上げになるよう、独自の予算を確保しました。支援規模は年間およそ3億5000万円に上るといいます。

練馬区保育課

「同じ職場で働いている保育士には同様に配分されるべきだと考え、国の処遇改善の対象から外れた保育士などに独自支援を行うことにした。保育所は社会を支えるインフラだ。区の負担は少なくないが、処遇改善で人材の確保や子育て支援サービスの充実させたい」

保育格差これでいいの?

取材からは、国の配置基準では保育現場の人手不足に対応できないため、多くの自治体が独自の予算でそれに対応している実態がみえてきました。

ただ、それでいいのでしょうか?

NHKには、保育士たちから「自治体の独自の対応だと、それがいつなくなるかわからないので不安。国の基準を変えてほしい」という意見が寄せられています。

また、専門家からは「子どもの命や安全に影響を与えかねない保育士の配置基準が地域によって差があることはあってはならない」という話もありました。

(NHK首都圏ニュースより)

⇒

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

とある事業所の責任者の方と話をしていた時に、

大変示唆に富んだ言葉をいただきました。

「経営者の人には申し訳ないけれど(笑)、

社長の話を聞いて心から感動する従業員って、

いなくはないけど、

実はけっこう少ないんです(笑)。

でも、社長に1対1で話を聞いてもらえたら、

間違いなく私たち社員は感動します。」

・・・・・・・・・・・・

如何でしょう?

なるほど、と思える話ですよね。

ことわっておきますが、

“社長が社員に話をする必要がない”

ということでは決してありません。

ただ、認識しておくべきこととして、

経営者はよかれと思い、

社員にも是非理解してもらいたいと思って

一生懸命話をするけれど、

残念ながら、社長の意図はおろか、

話の意味すらしっかり伝わっていない

可能性が高い、

いや、そう思って話をしなければならない、

ということでしょう。

「何でうちの社員は俺の言っていることが理解

出来ないんだ」

そう言って自嘲気味に苦笑いする経営者に

私はしょっちゅう出会います。

(幹部の方は、社員の部分を「部下」と

置き換えて読んでいただいてもOKです)

そんな時、私はよく、こんな喩えを使って

話をします。

「お気持ちはよ~く分かります(笑)。

でも、社長、こんな風に考えてみては如何

でしょう?

喩えて言うなら、社長は、

山で言うと、頂上にいる存在です。

山の頂上にいる社長と山の五合目や七合目に

位置している社員は、

見える景色が違って当然ですよね。

頂上から下を見下ろして、

もしくは、頂上から見える景色について、

ああだ、こうだ、と話をしても、

残念ながら頂上より下にいるメンバーには

社長の言っていることがさっぱり理解出来ないし、

イメージがつきません。

このギャップを埋めるには、

社長と社員の間を

“つなぐ”

存在をおくか、

もしくは社長やリーダーが部下のいる位置を

確認し、

そこから“シェルパ(=山の案内人)”役を務めて

いくしか方法がないと思いますが、

如何でしょう?」

至極当たり前のような話ですが、

私も含め、実際の経営現場ではなかなか実現できていない

ことだと思います。

でも、

そんな姿勢で社員とのコミュニケーションの

“質”を重視し、

その想いの体現として、

“社員の話を聞く”

ことを意識する中で、

それが、この責任者の方がおっしゃるところの

“感動”

につながり、

成長の機会になるのであれば、、、、

皆さんはどう思われますか?

日頃のコミュニケーションの中で、

少し頭に置いてみてもいいかもしれませんね^^

⇒

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A,パート職員の年間収入が 130 万円以上になった場合、配偶者の健康保険の扶養 から外れることになります。この場合、週の所定労働時間および月の所定労働日 数によって、パート職員は、状況に応じ事業所の健康保険・厚生年金保険または 国民健康保険・国民年金に加入することになります。

詳細解説: 1.健康保険の扶養の収入基準 健康保険の被扶養者となる収 入の基準は、原則、年間収入が 130 万円未満で、かつ、扶養者 の年間収入の半分未満であるこ ととなっています ※1。

ここでの収入とは、扶養の認定日以降の年 間の見込み収入をいい、被扶養者の収入に は、雇用保険の基本手当や健康保険の出産手 当金等(以下、基本手当等)も含みます。 具体的には、給与収入※2は月 108,333 円以下、 基本手当等は日額 3,611 円以下であれば、年 間収入が 130 万円未満と判断されます。年間 収入が 130 万円以上となる場合、対象のパー ト職員は扶養から外れることになります。

なお、一時的に収入が多くなることによ り、年間収入が 130 万円以上となるときに は、すぐに扶養の認定が取り消されるのでは なく、給与明細書、雇用契約書等と照らし、今 後の見込み収入で判断することになります。 扶養の認定は扶養者の保険者が行うため、詳 細な取扱いは、配偶者の勤務先を通じて保険 者に確認することになります。

2.職員自身での社会保険の加入 扶養から外れることになったパート職員 は、自身で社会保険加入することとなり、週 の所定労働時間かつ所定労働日数が、正職員 の 4 分の 3 以上の場合は、事業所の健康保 険・厚生年金保険に加入します※3。これらの 所定労働時間・所定労働日数に満たないとき には、個別に国民健康保険・国民年金に加入 します。 今回の質問のように、時給を引き上げた パート職員が、今後も扶養の範囲内の収入で 働き続けることを希望するのであれば、所定 労働時間を減らして年間収入が 130 万円未満 となるような働き方の検討も必要になりま す。まずは、職員と今後の働き方を話し合う と良いでしょう。

今後、同一労働同一賃金の考え方が浸透していくに従って、この問題に直面するケースが増えてくるものと思います。「配偶者が反対しているからこの基準を超えられない」というような人については、契約更新時などに「1年間の収入が待遇改善によってこれぐらいになりますよ」ということを示して、きちんと説明をすることが大切になります。そうすれば、年末にバタバタと就業時間調整することもなくなります。労働者ごとに就業調整の基準は異なります。例えば、配偶者の家族手当がどの様な基準で支払われるのかは配偶者の会社の規定次第ですし、社会保険に加入する、しないという事もご本人の希望がありますから、その希望をよく聞きながら、契約更新時に相談されることをお勧めします。一方で、待遇改善の結果103万円、130万円は超えるけれども、それによって65歳以降の年金支給額が増える、健康保険でも傷病手当金の支給対象になる等、メリットも多いことをきちんと知っていただき、より長期的にみれば会社も本人もハッピーになることもあることを認識頂くことも大切のように思います。

(※1)被扶養者が 60 歳以上または障害者のとき は、年間収入が 180 万円未満 (※2)交通費(通勤手当)を含む (※3)常時 501 人以上の特定適用事業所は、① 週の所定労働時間が 20 時間以上あること、②雇 用期間が 1 年以上見込まれること、③賃金の月額 が 88,000 円以上であること、④学生でないこと の 4 点をすべて満たす場合

⇒

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

子どもがわくわくする環境の工夫と保育者の同僚性を学び合う公開保育の ライブ中継あり ・ 参加費無料

公益財団法人 ソニー教育財団(会長 盛田昌夫)は、2021年度に「ソニー幼児教育支援プログラム」の保育実践論文で、全国155の園より「最優秀園」に選ばれた、社会福祉法人さがみ愛育会 幼保連携型認定こども園 愛の園ふちのべこども園(神奈川県、園長:松岡 裕氏)の取り組みをご紹介する「最優秀園実践発表会」を開催いたします。園での公開保育の様子をライブ中継しながら、園会場およびZoom配信の双方にて、園・保育者のさまざまな工夫をみなさまにご覧いただきます。

愛の園ふちのべこども園では、池づくりなどの環境の工夫を通じて、子どもたちが生き物と出会い、興味関心から探求心へと変容する姿を丁寧に研究されました。「語ら場」や「腹を割って話す会」など保育者同士が同僚性を高め、日常の保育や子どもについてだけでなく、気軽にコミュニケーションできるユニークな場を自発的に設けていることも大きな特徴です。

社会福祉法人さがみ愛育会 幼保連携型認定こども園 愛の園ふちのべこども園(神奈川県)

研究テーマ: 「自然が与えてくれる感動をもっと身近に」~語り合う中で繋がり、広がる世界~

開催日時: 2022年11月19日(土) 9:15~12:45

9:15~開会式・研究発表・公開保育 10:35~指導講評 11:35~記念講演予定

形態: 園での開催(お申込み先着30名まで)および Zoomオンライン配信

記念講演: 小泉 英明 氏 日立製作所 名誉フェロー・脳科学者

東京大学先端科学技術研究センター 先端研フェロー/ボードメンバー

演題: 「科学する心を育む-脳科学から見た「わくわくする心」とその重要性-」

講評: 渡邉 英則 氏 学校法人渡辺学園 理事長 港北幼稚園 園長

参加費: 無料

申込方法:「2次案内(下記URL)」をご覧いただくか、直接園にお問い合わせください

https://www.sony-ef.or.jp/workshop/pdf/pre_20221119_fuchinobe_2nd.pdf

政府の規制改革推進会議が13日に会合を開き、これから論点として扱う「重要課題」を決めた。

介護・障害福祉の分野では、事業所の人員配置基準の見直しが盛り込まれた。

ICTの活用を前提として、事業所の管理者らに課している常駐・専任ルールを緩和することなどを検討していく。生産性向上とあわせて介護職の配置を緩和する構想も、引き続き俎上に載せる。サービスの質の維持・向上とバランスをとることが重要な課題となる。

規制改革推進会議は今後、具体的な議論をワーキンググループで進めていく考え。来年6月に答申を出すが、その前に中間的な取りまとめを行うことも視野に入れている。今回の「重要課題」にはこのほか、医療・介護のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進することも含まれている。(介護ニュースより)

⇒

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

悩みがあるとき、そのほとんどは問題と感情がごちゃごちゃに 絡み合って、解決しづらくなっているものです。例えば、仕事のミスが多くて、落ち込みさらにミスが起こるという悪循環。仕事は終わらないし、上司からは嫌味を言われる・・・というとき。

「私って、経験を積んだはずなのにどうしてミスがおおいのだろう」「でも私ばっかり仕事がおおいんだもの」「上司って私のことがきらいなのかしら」など余計なことを考えて、モヤモヤ、イライラが募ってきます。

しかし、むやみに考えていると小さな問題も大きくなりがち、憂鬱な感情にひきずられて

他のことも楽しめなくなってしまうでしょう。

ここで、「悔しい」「悲しい」「落ち込む」「腹が立つ」など不毛な感情をいったん切り離して、問題を「解決できる問題」「解決できない問題」仕分けをすることをお勧めします。

「他人の事」「過去のこと」は解決できない問題になります。

人間関係のことあれこれや、過去の後悔などは、どれだけ考えてもしょうがない。さっさと気持ちを切り替え前に進む事が賢明です。

「自分のこと」「未来のこと」は解決できる問題です。いまよりももっと良くするためには、できる事はあるはずです。「解決できる問題」なら「今自分になにができるか」をシンプルに考えればいいのです。

ここで起こっているのは「ミスが多い」という現状の問題。「なぜミスしてしまうのか」原因と対策を考えると、最後の確認を怠らない、一度いわれたことは二度と繰り返さないなど、自分の変革を見つけ行動も変えられるはずです。小さな目標を決めて成功体験を積み重ねていくうち、不安や怒り、モヤモヤは薄らいできて、自身も取り戻せます。

このような「解決できる問題」「解決できない問題」に仕分けする癖ができると、ストレスは軽減して、毎日を積極的にたのしめるようになります。

⇒

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)