コラム

厚生労働省は18日、新年度の介護報酬改定を解説するQ&Aの第4弾を公表した。

介護保険最新情報のVol.1256を発出し、現場の関係者らに広く周知している。

今回は訪問系サービスに関する内容。掲載された問答は4つで、いずれも加算の取り組みを進めやすくしたり、事務負担を軽減したりすることが趣旨となっている。

例えば訪問介護計画書の記載方法。「担当する訪問介護員の氏名の記載が求められるが、必ず担当者1名を定めて記載する必要があるか」との質問に、厚労省は次のように答えた。

「異動や休暇取得による交代などの事情により複数の訪問介護員で対応する場合、必ずしも担当者1名を定めて記載する必要はなく、利用者に説明したうえで、担当を予定する複数の訪問介護員の氏名を記載しておくことで差し支えない」

※ 上記解釈は定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画書、夜間対応型訪問介護計画書も同じ。

厚労省は新年度の報酬改定で要件を緩和した「認知症専門ケア加算」にも言及。日常生活自立度II以上の利用者らの割合を計算する方法について、新しい解釈を示した。これまでは「前3月間の利用者数で算定する」としていたが、今回で「前3月間のいずれかの月の利用者数で算定する」へ改めた。

このほか、訪問介護の「緊急時訪問介護加算」の要件も取り上げた。「ケアプランに位置付けられていない訪問介護」の考え方について、次のように明確化を図った。

「利用者・家族から訪問介護(身体介護中心)の要請を受けた時点で、第3表や第6表に具体の時間帯として記載されていない訪問介護のこと。単に、ケアプランに位置付けられていない訪問介護を行う可能性がある旨が、サービス提供の時間帯を明示せずケアプランに記載されている場合も算定可能」

厚労省の新たな解釈の詳細はQ&Aで確認できる。(介護ニュースより)

ケアマネジメントをめぐる様々な課題と向き合う議論がいよいよ始まった。

厚生労働省は15日、新たに発足させた検討会の初会合を開催した。

主な論点として、ケアマネジャーの役割・業務の範囲、人材の確保・定着の方策、法定研修のあり方、サービスの質の向上、テクノロジーの活用などを提示。委員を務める現場の関係者や専門家とともに、これから秋頃にかけて議論を深めていくとした。

検討会の取りまとめは、今後の制度改正などに直結する来年以降の審議会(社保審・介護保険部会)の動向にも影響を与えていく。

厚労省で介護保険を所管する老健局の間隆一郎局長は冒頭の挨拶で、高齢者の増加や福祉ニーズの多様化・複雑化がこれから更に進むことを念頭に、「介護支援専門員の重要性はますます高まっていく」と強調。「その専門性を十分に発揮して頂ける環境を整備するとともに、人材の確保を図っていく対策を講じることが急務」と言明した。

◆「クレーム対応も大変…」

この日の会合では、厚労省が提示した主な論点に沿って委員が意見を交換した。このうちケアマネの役割・業務の範囲については、その幅広さに伴う負担の重さを懸念する声があがった。

日本介護クラフトユニオンの村上久美子副会長は、「ケアマネジャーがなんでも屋になっている。業務範囲の明確化が必要ではないか」と主張。青い鳥合同会社の相田里香代表社員は、「ケアマネジャーが本来業務として捉えていることと、利用者、家族、他職種、多機関が求めている役割に大きな乖離が生じている。役割の範囲をしっかり明確化していくことが重要」との見解を示した。

このほか、「利用者からの要望の多様化、クレームの対応、ハラスメントなどで多くのケアマネジャーが大変しんどい思いをしている」と問題を提起する委員もいた。

日本介護支援専門員協会の柴口里則会長は、「あれもこれもと求められても全部はできない。個々の役割・業務の重要性は認識しているが、介護支援専門員も1つの職業。法の下に定められた労働時間の限界もある。当然、手弁当ではできない」と述べた。そのうえで、「誤解してほしくないが、当協会としても介護支援専門員に対する期待にしっかり応えたいと考えている。我々は介護保険の枠にとらわれないトータルケアマネジメントを担っていきたい。そのためにも抽象的・理想的な議論ではなく、居宅介護支援の現状や労使関係、事業環境などを加味した現実的な議論をして頂きたい」と要請した。

また、国際医療福祉大学大学院の石山麗子教授は、「連携する多職種、他機関、他制度からみたケアマネジャーとは何か、ということがはっきり見えてくれば、『何かあったらケアマネさん』の“何か”が明確化されてくる」と指摘。東京経済大学の常森裕介准教授は、「ケアマネジャーが何をやるかということと同時に、他の専門職に何をやってもらうかを考えなければいけない。他の法制度も視野に入れて議論していくべき」と促した。(介護ニュースより)

新年度の介護報酬改定で介護職の処遇改善加算を拡充することなどを念頭に、厚生労働省は利用者・家族に向けたリーフレットを新たに公表した。

処遇改善加算を取得する事業所・施設などで、利用料が引き上げとなり得ることを伝えるもの。15日に介護保険最新情報のVol.1252を発出し、利用者・家族への説明時に活用できる資料として広く周知した。

厚労省はリーフレットで、介護職員の賃上げに向けて処遇改善加算を今年6月から拡充すると説明。必要な人材の確保を図り、良質なサービスを提供できる体制を維持していくための措置だとして、「ご理解いただけますようお願いします」と呼びかけた。

利用者負担にはね返るため処遇改善加算の上位区分を取りにくい、という事業所・施設の葛藤があることも踏まえた。

厚労省はリーフレットで高額介護サービス費の仕組みも紹介。介護保険最新情報にはその概要をまとめた資料もつけた。(介護ニュースより)

A、例えば、10人規模の訪問介護事業所や、通所介護(デイサービス)事業所でも十分にキャリアパスは構築できます。規模が小さい事業所は職責や組織のポジションが少なく、また給与財源が限られているという理由で、キャリアパスを作っても、意味がないとお考えの事業所は多いようです。ただ、社内のポジションで考えてみると、資格等級制度における「昇進」と「昇格」は異なります。「昇進」は確かにポジションが空かなければ上に進むことはできませんが、「昇格」は等級要件がクリアできれば全員昇格するのが、キャリアパスにおける資格等級制度の考え方です。例えば、取得した資格のレベル、勤続年数、人事評価などで、各等級の要件を定め、その昇格要件を決め、給与や時給に連動させれば、立派なキャリアパスです。また、昇給財源ですが、前述の処遇改善加算金を、財源に充当させることも十分可能ですし、むしろ国もそれを奨励しています。もしかしたら、従業員教育に時間をかけられない小規模事業所だからこそ、その仕組みにより自発的に能力を高めるようになるといった、キャリアパス効果は大きいかもしれません。

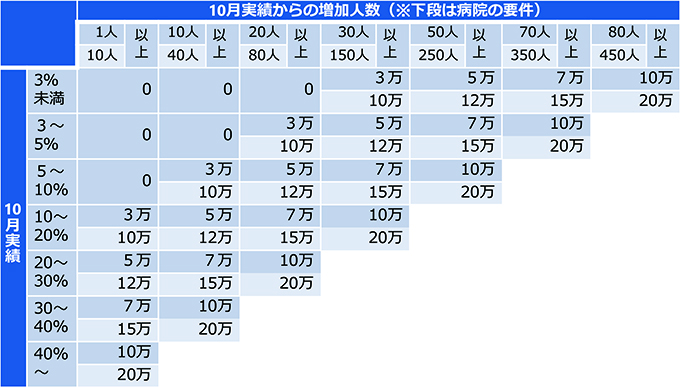

厚生労働省は4月9日、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」の利用を促進するため医療機関向けに新たに実施する支援内容を明らかにした。政府は従来型の紙の保険証の新規発行を12月2日で終了する方針を決めているが、直近3カ月のマイナ保険証の利用率は増加傾向にあるものの5.47%にとどまる。こうした状況を受け、医療現場における利用率アップに向けた対策を抜本的に見直し、5~7月を「集中取組月間」と位置づけ、利用人数の増加に応じて最大で診療所と薬局には10万円、病院には20万円の支援金を1回限り支給する。

■2023年10月利用実績と同月比増加量に応じて支給額を算出

現行のマイナ保険証利用促進に向けた支援策は、2024年1月~11月を取り組み期間とし、2023年10月に比べマイナ保険証の利用率が上昇した医療機関と薬局に実施することになっていた。取り組み期間は前半(1月~5月)と後半(6月~11月)に区分。前半は平均利用率が5ポイント以上10ポイント未満上昇した場合に1件当たり20円、10ポイント以上20ポイント未満上昇は1件当たり40円を支給、後半は10ポイント以上上昇した医療機関と薬局が対象で、支援単価は前半と同額に設定されていた。今回の見直しは、後半が対象。

一時金の支給額は下表の通りとなる。2023年10月の利用率と同月に比べ2024年5月~7月の集中取組月間における利用者の増加量に応じて算出される。例えば2023年10月の利用率が3%未満の場合、30人以上増加すると3万円、80人以上増加すると上限の10万円が支給される。厚労省保険局の担当官は、利用人数の増加に応じた定額給付とすることにより、医療現場にとって不公平感のない分かりやすい形にすることが狙いとしている。

武見敬三厚労相は同日の閣議後記者会見でマイナ保険証について「より一層の利用促進が課題となっている」と強調した上で、「本年5月から7月までを『マイナ保険証利用促進集中取組月間』として、医療DXのパスポートとなるマイナ保険証の利用促進に全力をあげて取り組む」との意気込みを示した。

集中取組月間限定の一時金算出方法

新年度の介護報酬改定で断行した訪問介護の基本報酬の引き下げに批判が強まっていることを踏まえ、武見敬三厚生労働相は12日、事業者の話を直接聞く意見交換会を開催した。

武見厚労相はこの中で、高齢化が一段と進んでいく今後の訪問介護の重要性を改めて強調しつつ、現場の支援策の拡充を検討していくと説明。参加した事業者に対し、「皆さんが事業所をしっかりと維持し、必要な人材も確保できるようにするためにはどんなサポートが必要か、幅広く考えていきたい。あらゆる面でサポートしていきたい」と述べた。

参加した事業者からは、業務負担の大きさやヘルパーの高齢化などで処遇改善加算の取得も容易ではないなどと訴える声があがった。

武見厚労相は処遇改善加算について、「最大限に活用して頂けるよう、皆さんの意見も聞いて今後更に運用上の工夫も行っていきたい」と改めて表明。新年度の申請状況などの速やかな把握に努める意向も示した。(介護ニュースより)

新年度の介護報酬改定では、特養や老健、グループホームなど多くのサービスが“生産性向上委員会”の設置を新たに求められるようになった。

どのように運営していけばいいのか − 。厚生労働省は昨年度末に発出した運営基準の解釈通知で、具体的な考え方を明らかにした。

既存の他の会議と取り扱いは大きく変わらない。厚労省はメンバーについて、「管理者やケアを行う職員を含む幅広い職種で構成することが望ましい。事業所・施設の状況に応じて必要な構成を検討すること」と要請。「外部の専門家の活用も差し支えない」との認識を示した。

開催頻度の厳格な規定は設けていない。「定期的な開催が必要。委員会が形骸化することのないよう留意したうえで、事業所・施設の状況を踏まえて適切な開催頻度を決めること」と記すにとどめた。

あわせて、他の事業者との連携による開催やオンライン開催も可能と説明。業務負担の軽減につなげる観点から、例えば介護事故の発生を未然に防ぐための委員会など、関連する他の会議と一体的に運営しても「差し支えない」と明記した。

“生産性向上委員会”の設置は、今回の報酬改定で国が現場に開催を求めたもの。新年度からは経過措置で努力義務となり、3年後の2027年度から正式に義務化される。

対象は施設系、居住系、短期入所系、多機能系のサービス。現場は早め早めの取り組みが必要だ。

介護職の負担軽減、職場環境の改善を目指す施策の一環。国の目的は、業務改善に継続的に取り組んでいく体制を個々の事業所・施設に作ってもらうことだ。テクノロジーの導入や介護助手の活用、役割分担の見直しなどをうまく機能させる方策を、サービスの質や利用者の安全を担保する手立てとセットで検討してもらいたいという。(介護ニュースより)

厚生労働省は5日、新年度の障害福祉サービス報酬改定の疑問に答えるQ&Aの第2弾を公表した。

今回は25件の問答を掲載。このうち17件は、強度行動障害を有する利用者への支援に関係する内容で、「重度障害者支援加算」や「集中的支援加算」の要件などを解説している。

厚労省は加えて、重度訪問介護、行動援護、生活介護、就労継続支援A型・B型などのサービスに言及。このうち重度訪問介護では、熟練職員による同行支援の対象範囲、入院時支援連携加算の算定プロセスなどを取り上げた。

また就労継続支援B型では、平均工賃月額の算定方法や目標工賃達成加算の要件について、国としての解釈をそれぞれ明らかにした。

世界169カ国で構成する国際標準化機構(ISO)は2025年にも介護サービスの質や安全性に関する基準をつくる。経済産業省など政府は高齢者向けの食事提供や事業者の経営情報公開といった日本基準の反映をめざす。

国際規格に日本の提案が採用されると、国内で介護サービスを展開する事業者の海外進出がしやすくなる。

規格づくりの議論に参加する経産省設置の審議会、日本産業標準調査会(JISC)によると日本から多数の要求事項を出している。高齢者が食べられる量や嚥下(えんげ)機能を考慮した食事の提供、栄養士が求める栄養を摂取できる献立の作成といった項目がある。

介護サービスを提供する事業者の財務情報など経営状況を判断できる情報の公開も盛り込む想定だ。国内では厚生労働省が4月に、小規模を除く事業者を対象に財務諸表の公表を省令改正で義務付けた。

介護サービスの国際規格は英国やスウェーデンが提唱し、25年中の発行を目指して議論が進む。先進国でも高齢化の進展が早かった日本は2000年に介護保険制度を創設し、知見の蓄積がある。高齢者の身体機能の維持や改善につなげる科学的介護の考え方など日本のノウハウを国際基準に反映する。(日本経済新聞 朝刊 1面2024/4/8)

A、「何をどうすれば、いい評価が得られるのか」。被評価者からすれば当然知りたい内容ですし、それが法人の求めている職員像につながることになるわけです。ところが、評価者側の都合で、もしくは評価者側の裁量の幅をできるだけ大きくできることを目的に、評価項目を抽象的な表現にしたり、評価点のつけ方などがブラックボックスにしているケースがあります。この場合、「求められる職員像」が明確にはならないので、目標自体に具体性が欠けることになります。

弊社が推奨する職能評価や行動評価は、事前に評価される内容が具体的に分かっているだけではなく、点数のつけ方もオープンにしているので、透明性が担保されるだけでなく、各職員においては自己成長の実感が可能になります。評価制度が本当の意味で職員を育てるための制度にするには、次に述べる視点がとても大切になります。

- 組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。

評価によって優秀な職員を発見することも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることなのです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。

- 部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。

- はじめから「どんな努力をすれば良い評価(SまたはA評価)になるか」を明示しておく。この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。

評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。

その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇の財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。