コラム

新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが8日に「5類」へ変更された。厚生労働省はこれを機に、介護施設・事業所に認めていた運営基準などの特例の一部を見直した。

先月27日に開催した審議会で事前に方針を説明し、大筋で了承を得ていた。今月に入って正式に通知を発出。全国の自治体や現場の関係者に対し、8日付けの見直しを広く周知している。

例えばサービス担当者会議。これまでの“コロナ特例”では感染対策の観点から、利用者の住まい以外で電話やメールを使って開催したり、利用者の状態に大きな変化がない場合に開催しなかったりすることも認められたが、こうした弾力的な運用は廃止された。

= 追記 =

サービス担当者会議については2021年度の介護報酬改定で、利用者らの同意を前提としてオンライン会議システムなどを活用して開催することが、運営基準の中で正式に認められている。今回の“コロナ特例”の廃止は、オンライン会議をせずに電話・メールだけで済ませたり、そもそも開催しなかったりする対応を今後は認めない、という趣旨。【2023年5月9日11時25分】

居宅介護支援の関係ではこのほか、利用者の住まいを訪問できない場合は月1回以上のモニタリングができなくてもやむを得ない、との扱いも廃止になった。コロナ禍前のもともとのルールに戻った形で、サービスの質を確実に担保していく狙いがある。

一方で、今後も感染の再拡大が生じることを見込んで存続されていく“コロナ特例”も多い。

厚労省は例えば、退院患者を受け入れた介護施設に対する報酬の評価を残す。人員配置基準を一時的に満たせなくなった介護施設・事業所の柔軟な取り扱いも、感染者が発生した現場などで引き続き容認していく。(介護ニュースより)

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて設けた介護施設・事業所の運営基準などの特例について、厚生労働省は来月8日の「5類」への移行を機に見直す方針を決めた。

27日の審議会に提案し、現場の関係者らで構成する委員から大筋で了承を得た。近く通知で正式に示す。

今後も感染拡大が繰り返される懸念が強いこと、サービスの質を担保していくべきことなどを考慮して存廃を分ける。現行では様々な特例が認められているが、審議会で示された原則的な考え方は次の通りだ。

○ 利用者や職員らに感染者が発生してもサービスを安定的に続けられるようにする特例、またはワクチン接種の促進を図る特例は当面のあいだ継続する。

○ 今の状況を踏まえてより合理的な取り扱いに改めるべきものは、必要な見直しを行ったうえで継続する。

○「5類」移行で各種制限が緩和されることを踏まえ、特例的な取り扱いがなくても必要なサービスを提供できると考えられるものは廃止する。

厚労省はこうした考え方のもと多くの特例を残す。例えば、休業した通所介護が代わりに訪問サービスを提供する際の報酬の評価を続けていく。退院患者を受け入れた介護施設の報酬の評価も存続させる。

一方で、新型コロナの影響で人員配置基準を満たせなくなった介護施設・事業所の柔軟な取り扱いは、より厳格な運用に改める。今は幅広いケースで違反・減算を適用しないことも可能としているが、今後は基本的に感染者が発生した現場だけにこうした対応を容認していく。

このほか、感染対策の観点からサービス提供を短時間にとどめた場合も最短時間(通所介護なら2時間以上)の報酬が算定できる、などの特例は廃止する。(介護ニュースより)

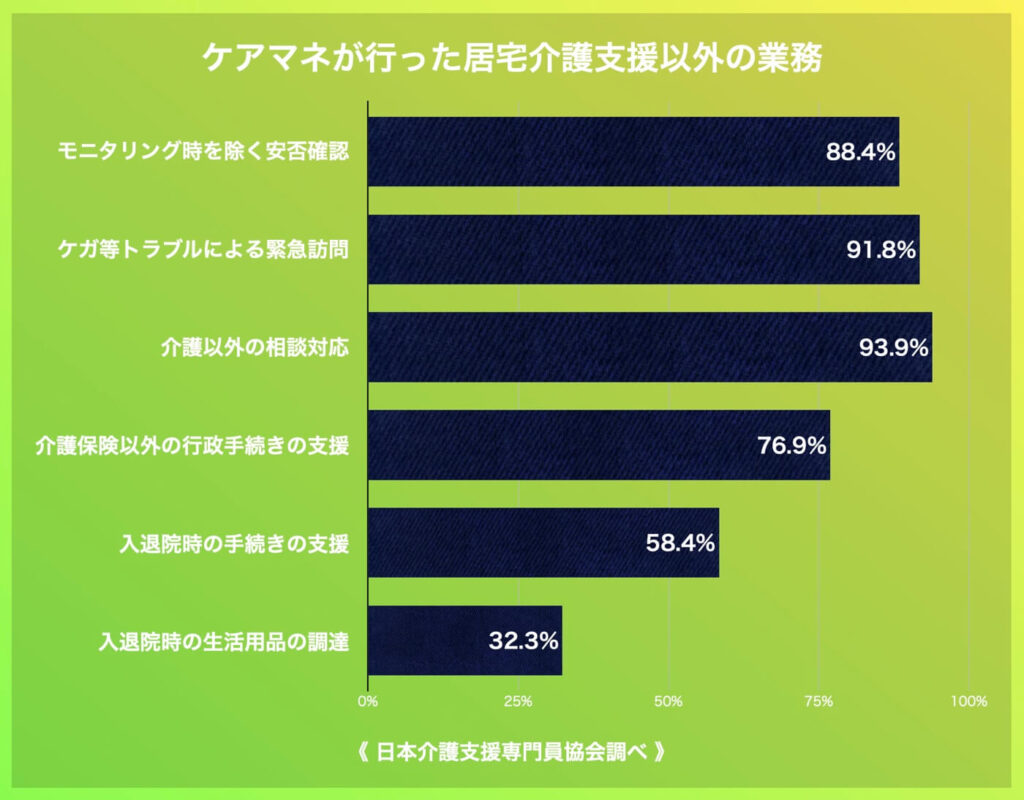

ケアマネジャーが担うべき業務の範囲はどこまでなのか? 日本介護支援専門員協会は19日の記者会見で、このテーマを取り上げて議論を呼びかけた。

「今は個々の介護支援専門員の努力や裁量によってなんとか成り立っているが、それに依存せずに済む社会システムの構築が必要ではないか」。山田剛常任理事はこう問題を提起した。

協会はこの日、全国のケアマネを対象として昨年4月に実施した調査の結果を報告。例えば介護に関係ない相談への対応、介護保険以外の行政手続きの支援、入退院時の手続きのサポートなどを、多くのケアマネが行っている実態を改めて明らかにした。

山田常任理事は会見で、「他に担う人がいないから、なんとなく『介護支援専門員が担当するんでしょ』という感じで、業務がどんどん広がっているのが現状。そういうところに危機感を感じている」と語った。

そのうえで、「明確な基準がないまま介護支援専門員の業務が徐々に拡大していけば、本来のケアマネジメントの専門性を損なう。負担が増して人材不足にも拍車がかかる」と指摘。次のように続けた。

「全て明確に線を引くことはできないと思うが、ここまでは業務範囲だがここからはそうじゃない、ということをもう少し明確にしていく必要があるのではないか。代わりに誰が担うのか、ということも併せて考えていかなければならない」

また七種秀樹副会長は、「明確な基準がないまま保険外の支援を行っている時に、もし事故が起きたら誰が責任をとるのか。善意の介護支援専門員が責められるようなことがあってはならない。我々は、現場の介護支援専門員が傷つかないようにしたい」と強調。ケアマネが引き続き幅広い役割を担っていく場合には、介護報酬による正当な評価が必要との認識も示した。(介護ニュースより)

だれかと一緒にいる時間を楽しむためには、一人に時間が必要。

対極にあるようですが、どちらの時間もあってこそ、自分を幸せに生きられると実感するものです。

人間関係とは、人との関係である前に、自分との関係が基本になっているからです。

私たちは、人間関係の中でつねに何かの役割を全うしようとしています。仕事人、母親、妻

子ども、恋人、友人・・・どんなに近しい関係でも、四六時中一緒にいると生きぐるしくなり、疲れてしまうでしょう。

もちろん、人と関わることでの喜びは計り知れません。

人間関係を通して成長できる事。ほとのために何かができる事。認めてもらえること。理解し合えること。支えられていること。愛し愛されること・・・・。そんな人としての幸せをしみじみ味わうためにも、本来の自分に戻るために時間は必要なのです。忙しければ、忙しいほど、わずかでもほっとできるひとりの時間が貴重であることは、誰も感じたことがあるでしょう。様々な人間関係から少し離れると、客観的に見えてくるものがあります。「あんなことを言われてカッとしたけれど、感情的になることでもなかったかも」とか「自分なりに頑張ったのだからあれはあれでよかった」とか・・・。自分の心の声に耳を傾けるかどうかで、人生に深みはまったく違ってきます。

ひとりでいる時間は、何もしていないようでも、無意識に頭を整理して、何かを創り出している時間でもあります。インスピレーションがあったり、いいアイデアを思いついたりするのも、一人でいるときが多いはずです。自由にやりたいことをやったり、没頭するのもいいでしょう。一人の時間がどんな人にも必要であり、自分を生きようとする贅沢な時間です。

なかなか一人になれないという人も、通勤時間やお風呂の時間、寝る前の10分など、テレビやスマホから離れて、自分だけの時間を過ごす時間を作ってみてください。

心の中に自分は、いつもあなたとおしゃべりしたがっています。自分を大切にする人は、人を大切にできるようになります。やさしさの基本になっているのは、こころの余裕なのです。

(「上機嫌にいきる」より)

⇒

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A、何をどのように頑張れば、階層を上がっていくことができるのかを決めるのが、

キャリアパスの中で最も重要なルールのひとつである「任用要件・昇格条件」です。

この任用要件を決定して、職員にオープンにし丁寧に説明することが必要です。尚、任用要件では、次の4つの視点で検討をすすめれば良いと考えています

- 前等級における最低勤務年数

「リーダーを最低3年やらないと主任は務まらない」というような発想があると思いますが、このような考え方を昇格の条件として、1級は2年以上、2級は3年以上などのような形で採り入れます。そして各階層の滞留年数を決めます。つまり昇格を考えるときにも、この年数経過が一つの要件になります。 - 資格

それぞれの等級で取得してほしい資格を昇格の条件として用いるという考え方です。 - 実務経験

「優秀なケアスタッフだったのに、リーダーにしたらプレッシャーから力を発揮できず、結局もとの立場に戻さざるを得なくなった・・・」などというミスマッチをなくすために、指導監督職(主任等)になる前に、一般職の間に、一度でも委員会の委員長や行事のリーダー等をつとめた経験がある事などを、昇格条件にするケースもあります。少し大きな事業所では、複数の事業所を経験していないと(異動していないと)管理者になれないというルールもこの類です。 - 人事評価

人事評価制度を取り入れている事業所では、必ずといっていいほど、その結果を昇格の条件に用いています。「階層に求められる業務ができているか」を評価しているのであれば、その結果を次の段階に進めるか否かの判断基準に加えるというのは、極めて合理的な方法です

⇒

☞

①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A,

育児時間は、1 歳未満の子どもを育てる女性職員が取得できるものであり、1 日2 回、各 30 分の授乳を想定して創設された制度です。利用目的は限定されていないため、対象となる職員が請求したときには、子どもの保育園の送迎時間などに利用することができます。また、育児短時間勤務と併せて取ることもできます。

詳細解説:

1.育児時間と育児短時間勤務生後 1 歳未満の子(養子も含む)を育てる女性職員は、休憩時間とは別に、1 日 2 回、各々少なくとも 30 分の育児時間を取得することができます(労働基準法第 67 条)。育児時間は、元々授乳を想定して創設された制度ですが、利用の目的は授乳に限られていないため、子どもを保育園に送迎する時間や職場内での搾乳をする時間などに充てることができます。また、今回の質問のように、所定労働時間を原則 6 時間に短縮できる育児短時間勤務と併用して取得することができます。

2.育児時間を取得する時間帯

育児時間を 1 日のうちどの時間帯に取得するか(取得できるか)について、法令上の定めはありません。例えば、本来の目的である授乳のために、労働時間の中途で取得することの他、子どもの保育園の送迎のために始業時刻に接続して取得することで、出勤を 30 分遅らせることもできます。さらに、1 日 2 回の育児時間を合わせて 1 時間として取得することもできます。

3.育児時間を取得した際の賃金

育児時間を取得した時間に対する賃金の支払いについて、法令上の定めはありません。育児に対する配慮の一環として有給とすることも考えられますが、実際に労務の提供がないことから、ノーワーク・ノーペイの原則により賃金を支給しないことも可能です。他の職員とのバランスも勘案し、疑義が生じないように、あらかじめ就業規則等で賃金の取扱いを定めておくべきでしょう。

育児短時間勤務と育児時間を併せて取得することで、復帰する職員の労働時間は相当短くなり、他の職員に負荷がかかることが想定されます。一方で、育児時間を取得できることが出産後の早めの復帰を促すことのできる方策の一つにもなるのでしょう。そのような観点から、出産や育児等に係る制度を考えてみることもお勧めします。

⇒

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

「災害が起こってからでは遅い。」

防災グッズを準備しておく“重要性“を理解してはいるけど、なかなか準備できない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は、そんな防災グッズについて、家庭では準備できている方も、クリニックでも準備いただければと思いご紹介します。

本当に必要な防災グッズってなんだろう?

最初の壁は、「なにから始めたらよいのか・・・」

ここで後回しにしてしまう人も多そうです。

そう感じられる人が多いのか、最近では、防災グッズをセット販売していることをよく目にするようになりました。

セットを買うのが楽そうだけど、なんとなく値が張りそうだし、ひとつひとつ本当に必要なのか判断しづらいなぁ・・・と感じている方も多いのではないでしょうか。

アレコレ詰め合わせれば、それでOK?

“心配性”な方は、海外旅行や国内でも長期間旅行するときに、あれもこれも詰め合わせがちじゃないでしょうか。私もそのうちのひとりです。旅行が終わるころには一度も着ずにきれいなままの衣服を見て「持ってきすぎた・・・」と後悔した経験があります。

防災グッズに限って言えば、いざ避難するときに持って逃げなければいけません。成人が持って走れる重さでなければいけないことを考えると、目安として3~5kgぐらいでしょうか。アレコレ詰め合わせると重量オーバーになってしまいます。

地震などで地殻変動した道を歩くことも想定すると、両手は空けた状態が望ましく、リュック型が主流となっています。雨が降ることも考えると、撥水機能をもったリュックであればなお良いですが、難しければ防水しなければならないものだけ100均のジップ式ビニール袋に入れるなど工夫もできそうです。(また心配性すぎる性格が露呈してしまいそうなので、このあたりにしておきます。)

クリニックにも、防災グッズ常備をご検討ください

災害の多い日本で暮らす以上、いつ、どのタイミングで罹災してしまうかわかりません。また自然相手には時間帯のコントロールができず、必ずしも自宅にいるときに災害が発生するとは限りません。

何より、通院される患者さんやスタッフを守らなければなりません。

普段使用しないものにスペースを割く余裕がない場合は、収納付きロビーベンチに変えることで収納場所を確保できるかもしれません。

⇒

クリニック・医療業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

医療・介護の現場で人材紹介会社への不満が高まっていることを受け、政府は対策の検討に乗り出す。

14日の規制改革推進会議のワーキンググループ(WG)で、内閣府や厚生労働省が次のような問題意識を共有。人材紹介会社の質の向上や適正な競争の促進を図る方針を確認した。

「手数料が高騰しており、これが早期離職や人材紹介会社の不当な行為と相まって、公費に依存する介護事業者らの経営を圧迫し、賃上げや生産性向上への投資を困難にすることで、一層の人材不足を招来する悪循環を招いていると指摘されている」

まずは悪質な人材紹介会社への対策を強化する。現行の指針では、

○ 自らあっせんした就職者に就職後2年間は転職勧奨を行ってはならないこと。

○ お祝い金制度は「好ましくない」こと。社会通念を超えた金銭の提供は「行ってはならない」こと。

などが記載されているが、こうしたルールを遵守させる規制を検討していく。求人者への手数料の明示を徹底させる仕掛けの導入も俎上に載せる。

政府はこのほか、人材紹介会社を経由して就職した人の離職率、手数料の平均値・下限値を国が職種ごとに公表する案も提示。十分な役割を発揮できていないハローワークについては、「実効性のある機能強化を行う必要があるのではないか」との認識を示した。(介護ニュース)

⇒

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

厚生労働省は17日、介護支援専門員の法定研修の実施要綱とガイドラインの見直しを通知した。

法定研修のカリキュラムを改める来年度から適用する。その変更内容を実施要綱とガイドラインにも反映させた格好だ。

介護保険最新情報のVol.1143、Vol.1144で現場の関係者に広く周知している。

今回の法定研修の見直しは、社会情勢の変化とともにケアマネジャーに求められる役割・能力が拡がったこと、関連する各分野の制度・施策が改正されていることなどを踏まえたもの。厚労省は見直しのポイントとして、

○ 地域共生社会の実現に関する内容の充実

○ 高齢者の権利擁護・意思決定支援に関する内容の充実

○ 適切なケアマネジメント手法に関する内容の追加

などをあげている。

一方で、カリキュラム全体の時間数が増えてケアマネに過度な負担がかからないよう、既存科目の時間配分も調整したという。実務研修、更新研修、主任研修など一連の法定研修が見直しの対象となる。(介護ニュースより)

⇒

橋本 明元(王宮 道頓堀ホテル専務) ※『致知』2016年8月号【最新号】

※特集「思いを伝承する」より

そのためには大きく3つのことが大事ではないかなと思いましてね。

一つは自分たちの意見を聞いてくれる土壌があるかどうか。

当時、ある女性社員から「女性化粧室に姿見を置いてほしい」

と言われたんですよ。男性の私からすると、そんなの要るのかなと

思ったんですけど、買ったんです。

そうしたら、その鏡を誰に言われることもなく綺麗に拭くようになったんですよ。

で、同僚や後輩に「これ私の意見やで」と言っているのを聞いて、

社員さんは自分の意見を聞いてほしい、会社に貢献したいと思っているんだなと。

それで、改善提案制度を導入し、目安箱に自由に意見を書いて放り込めるようにしました。

一切強制はしないのに、もう改善提案の嵐ですね(笑)。

最近は、改善提案したことに対して後でいちいち上役の許可を

取るのもどうかなと思って、一回あたり20万円以内であれば

自由に使っていいことにしています。

──社員に決裁権を与えていると。いわゆる経営者ですよね。

自分で責任を持ってお金を使うことによって

経営感覚が身につくし、会社への愛着も湧くと思います。

二つ目が、会社や経営者が自分のことを大事にしてくれている

という実感があるかどうか。

例えば福利厚生の面では、病院代は全額無料ですし、本人だけではなく、

家族にも適用しています。入院しても手術しても、会社がすべて負担すると。

それ以外には、社員さんの誕生日はもちろん、その配偶者の方の誕生日にも

プレゼントを贈っています。

そこに手紙も添えて、旦那さんや奥さんの会社での活躍ぶりを綴り、

それはご家族の支えのおかげですよ、と心からの感謝を伝える。

そうすると、しんどい時があってもご家族が味方になってくれて、

踏ん張れると思うんです。

──社員のみならず、その家族も大事にされているのですね。

そして三つめが使命感。

自分の仕事が社会の役に立っつている実感があるかどうか。

弊社の使命は「世界中の人に日本の文化・おもてなしを体験 体感していただき

心に残る思い出づくりのお手伝いをします。そして一人でも多くの方が日本を好きに

なってくれるよう努力します」というものです。

みんなが「日本をすきになってもらうんや」とイキイキしながらイベントの企画

や運営まですべてをやっています。

社会の役に立つというと、ついボランティアとか寄付にいきがちですよね。たしかに

それも大事なことで、わたしたちも毎日ホテル周辺の清掃活動を主体的にやっています。

でもそれ以上に大事なのは普段の仕事そのものが社会の役に立っているという実感を

もつことではないでしょうか。

いかがでしょうか。業界は違えど、人材マネジメントに共通している「社員のやりがい」の醸成

という意味では、参考になるかもしれません。