コラム

A 「採用での失敗は、育成でカバーすることは難しい」とも言われます。

どのような人を採用するか、これは言うまでもなく、事業運営の中で最も重要な事項といっても過言ではないでしょう。社員の定着のためには「定着するような人材を採用する」といった方が現実的かもしれません。しかし、実際には人手不足の際には、「応募してくれた方は、多少気になる点があってもほとんど採用する」という状況は、決してめずらしいことではありません。このようなことを繰り替えしていると「すぐに辞めるような人」を採用していることになりかねません。

それでは「辞めない人材」とはいったいどんな人材なのでしょうか。それは法人理念に共感できる職員を選ぶことです。理念に共感できるとは、法人として「大切にしたい価値観」の共有ができる方と言ってもいいかもしれません。

現場が人手不足の状況なので、ついつい早く人を「補充」したいという考えから、候補者の過去の経験、職務のスキル、資格などを重視した基準で採用を決定する場合も多いと思います。ただ、結果として、このような情報は、意外とあてにならないという経験をされた経営者も多いのではないかと思います。そこで、重要なのは「その方の価値感が法人の価値観や考え方に合うかどうか」ということになるのですが、問題はそれをどのように見極めるか、ということになります。もちろん、価値観が垣間見れるような質問内容を、事前にしっかり準備しておく必要がありますし、その結果を面接官複数の目で見て、客観的な指標にまで落とし込んでいくことをお勧めしています。

一方、候補者もそれなりに準備をして面接に臨みますので、なかなかホンネの部分までは見極めるのは難しいものです。ある法人の理事長は、法人創設の経緯や経営理念をできる限りわかりやすく、そして何度も何度もしつこいぐらいに伝え(これが重要ということです)、それを聞いている表情や反応で、十分判断できるということをおっしゃいます。また、ある施設長は、事前に施設見学(かなり細部にわたる現場見学)を行っていただき、そこで感じた内容を、どれだけ自分の言葉で伝えられるかをみている、と言います。このような方法ですと、事前の準備ではなく、過去の経験が本人の言葉で出てくることが多く、その方の現在の感じ方や価値観が、よりリアルに伝わってくるといいます。

下記に面接のときの質問の留意点をお伝えいたしますのでご参考にしてください。

- 具体的な内容を質問する

漠然とした回答ではなく、具体的な回答を聞くことで本音を見出します。

・「なぜこの仕事を選んだのか、人の役に立つとはということは、どういうことなのか

具体的に言ってください」

・「採用された場合、あなたの能力をどういった仕事に活かしたいですか。具体的にこたえてください」

- 人間関係についてどう考えているか確認する。

人間関係の関する質問は、入職後のトラブル回避にためにも非常に重要です。

・「入職後、法人とあなたの方向性や想いが異なる時、あなたはどのようにしますか?」

・「同僚との意見が食い違う場合、あなたは意見を通しますか、黙りますか、また通すとしたらどんな方法で?」

- 求職者からの質問を引き出す

面接試験で一通り質問が終わったら、必ず求職者に対して質問がないか確認します。面接が終わったという安心感から本音が見え隠れすることがあり、人間性を確認できることもあるようです。求職者が質問する内容は、採用された場合のことを想定していることが多いため、「どの部分に興味を示しているか=本当の志望動機」がわかることも多いように思います。

ある園長先生からのご相談です。

この園の開園時間は9時から19時まででです。子供たちが順次登園し、9時半から午前中いっぱいまでがメイン活動です。年齢に応じて12時前後から昼食、12時30分以降は午睡クラス、クラス活動13時30以降は降園、または預かり保育・・・とさらに分かれていき19時の閉演に向けて子供の人数は段階的に減っていきます。園長先生の希望は、午前中は職員を手厚く配置し、メイン活動を充実させたいと思っていらっしゃいます。

しかし、遅番職員は10時に出社するので、9時半からスタートするメイン活動にと途中方はいることになり、落ち着いて取り組むことが出来ない、これを何とかする方法はないですか、というご相談です。

職員の配置をコントロールする。

園の一日の流れに応じた子供の活動状況や人数によって、職員の人数を手厚くしたり、配置基準通りの人数にしたりすることを可能にする職員配置を検討することも可能です。

現在の働き方は1日8時間の固定で、1か月変形を採用し、各月の労働日数は決まっていました。園長先生が実現したいメイン活動の充実を念頭に置きながら就業規則の運用を考えてみました。例えば下記のような運用です。

①1日労働時間は、6時間、8時間、10時間。の3種類とする。

②各月の6時間の日と10時間の日を、同じ日数で設定する。

③就業規則に定めていた1か月変形の各月の労働日数は変えずに、各月の6時間、8時間、10時間の日数を決める。

就業規則は下記のように書き換えます。

|

|

従来の定め |

今後の定め |

|

早番 |

8時間労働 7:00~16:00(休憩60分) |

6時間労働 7:00~13:00(休憩なし) |

|

普通番 |

8時間労働 8:00~17:00(休憩60分) |

8時間労働 8:00~17:00(休憩60分) |

|

遅番 |

8時間労働 10:00~19:00(休憩60分) |

10時間労働 8:00~19:00(休憩60分) |

|

但し書き |

|

月内において、早番と遅番の日は同じ日数とする |

6月の労働日数と労働時間を示した下記表のように6時間、10時間の日を同じ日数で設定し、各月にの労働日数は変えていません。これであれば、各月の労働時間数はこれまで通りです。

|

|

以前 |

これから |

|

所定労働日数 |

21日 |

21日(早番4日、普通13日、遅番4日) |

|

所定労働時間 |

168時間 |

168時間 |

このようにした結果、9時半から午前中のメイン活動にはその日に出勤する6時間、8時間、10時間すべての職員の配置が可能になります。

毎月の勤務表は、前月末日までに職員に提示します。勤務表の作成に当たっては週(日曜から土曜)に1日の休日を確保しながら、各月で決めた6時間、8時間、10時間の日数を労働日とします。

この運用を始めた園長先生にお伺いしました。

午前中に職員の手厚い配置が可能になり、子供への配慮が行き届き、子供の意欲にこたえる保育ができるようになりました。「メイン活動の充実」を実感することが出来ています。また育成担当職員に余裕が出来、OJTによる育成に成果が出始めました。当初は10時間労働になる日の仕事ぶりが心配でしたが、時間が長いことをうまく利用して計画的に業務を進めたり、行事の準備に取組む姿が見られ、心配は杞憂に終わってくれました。13時で勤務終了となる早番の日は休憩時間が無い為、拘束時間が短いので、職員はワークライフバランスを活かし、趣味や習い事を始めた職員もいたり、概ね職員にも好評のようです。

A 評価フィードバックを年2回実施し、さらに個別面談(毎月)にて課題解決のフォローを行っている。

人事評価でもっとも大切なキーワードは何でしょうか。それは「透明性」と「納得感」です。透明性とは、人事評価でいえば、どういう評価項目で、だれがどのようなプロセスで評価をしているのかが明確であること。また「納得感」とは、なぜその評価結果になったのか被評価者が理解し、納得することです。しかしながらこの納得感が生まれるのはそう簡単にはいきません。なぜなら多くの職員は、自分は一所懸命仕事をし、それなりに仕事で貢献していると思っているからです。しかしながら、上司の評価がそのようなものでない場合には、だれしも心穏やかでは、いられないはずです。半ばあきらめて、表面的に納得したフリをしている場合も多いのではないでしょうか。それでは納得感を醸成するにはどうすればいいのか。まず、絶対に必要なのが、フィードバック面談です。面談では、自己評価と上司評価が明らかに違っている項目に着目し、その評価にした根拠を具体的に話し合うことで、お互いの視点や期待レベルを知ることができ、初めて「納得感」が醸成されてくるものです。

厚生労働省保険局の眞鍋馨医療課長は 15 日、日本医師会と共同で開いた賃上げに関する診療

報酬改定のオンラインセミナーで、ベースアップ評価料を算定する医療機関が看護職員らの賃

上げを行っているか、抽出調査を行って確認する方針を明らかにした。

医療関係職種のうち、看護職員や薬剤師などの賃上げは 24 年度に 2.5%、25 年度には 2.0%

のベースアップを行うことになっていて、眞鍋課長は、医療機関の過去の実績をベースに、ベ

ースアップ評価料や賃上げ促進税制を組み合わせて、それの実現を目指すよう呼び掛けた。

診療報酬による賃上げは、外来や在宅医療を行う医療機関(医科)向けに新設する「外来・

在宅ベースアップ評価料Ⅰ」がベース。さらに、この評価料による原資の不足分を補填するた

め、無床診療所向けの「外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ」と、病院や有床診療所の「入院ベ

ースアップ評価料」を作る。入院ベースアップ評価料の点数は全部で 165 通り設定。病院・有

床診は、賃上げの対象職員の給与総額や評価料の算定見込みなどに応じて区分を届け出る仕組

みで、厚労省は、ベースアップ評価料の算定見込みなどの「計算支援ツール」も公表した。

賃上げは 6 月から実施していればベースアップ評価料の要件を満たすが、4、5 月から行う分

にも評価料を充当できるという。

ベースアップ評価料を算定する医療機関の賃上げの状況を把握するため、厚労省は賃上げの

計画書や実施状況の報告を年度ごとに求める方針で、眞鍋課長は、40 歳未満の勤務医師などこ

の評価料の対象に含まれない職種の状況も確認する考えを示した。

さらに、抽出調査も実施する予定だという。

厚労省のスケジュールによると、24 年度分の賃上げで病院や診療所は、賃上げの計画策定や

それに基づく労使交渉、給与規程の見直しを 3 月にかけて行い、ベースアップ評価料を 6 月に

届け出る。また、賃上げの状況は 25 年 6-8 月に報告する。

外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱと入院ベースアップ評価料の届け出は、算定回数の変動な

どに対応するため 24 年度中に 3 回変更を認める。

情報提供元・制作:株式会社CBホールディングス CBニュース編集部

東京管理職ユニオンは2月27日、千葉県松戸市内の社会福祉法人が運営する保育園で「子どもたちへの虐待等と疑われる事案(不適切保育)が行われている」として、市役所で市に対して“公開通報”した。

賃金不払いなど労働条件をめぐる交渉のため、2023年にユニオンに加入した保育士や調理師ら13人が労働組合を結成。2022〜2024年に起きた、暴言やネグレクト(無視、放置)などの不適切保育についても糾弾することを決めたという。

公開に踏み切った経緯についてユニオンは「市に繰り返し相談・通報したが、市も園もまともに取り合わず改善されないという状況だったため」としている。

松戸市は近年「やさシティ、まつど。」をスローガンに、幅広い子育て支援策を展開。日経新聞などの「子育てしやすい街ランキング2023」では総合1位となったとPRしていた。

●針を当てて「縫っちゃうぞ」で市が注意

告発したのは、園長ら5人の保育士(退職者や非常勤含む)による2022年〜2024年2月の20数件の行為。大声で叱ったり、裁縫箱から針を出して口に当てるジェスチャーをして「口を縫っちゃうぞ」などとする言動のほか、馬乗りになって羽交い絞めにする、布団を投げつけるなどの身体的虐待とみられる行為もあったという。一部は動画も公開した。

保育士ら職員・元職員8人が出席。それぞれが目撃した行為について説明し「2022年の針案件は市役所が調査したのに、ほぼおとがめなしで終わった。この時に対応していれば、続かなかったのでは」「ある職員は足で扱うのが日常茶飯事だった」との声もあった。

元保育士で、園に問題を訴え続けた結果、退職に追い込まれた梅原柚さんは「何度も、何度も、電話や来所で市には訴えてきたが対応してもらえなかった。子育てしやすい街ナンバー1と言っているのなら、実態もそうなってほしいと思います」と述べた。

ユニオンの神部紅書記長は「市側が通報を受けた際に調査票がないということは驚いた。聞き取り調査をどうするのか、フローや判断基準も明示すべきだ」と指摘。また、この日に公開した動画について、市が報道陣に撮影しないよう要求したことについて「市はオープンじゃないと動かないとの考えで“公開通報”にした。隠蔽体質があるのではないかと疑う」と話した。

松戸市保育課の担当者は協議後、「きのう(2月23日)いただいたお話で、まだ調査できていない。関係各所に確認した上で回答する」と応じるにとどまった。3月15日に文書で詳細を回答するとしている。

その後、報道陣の求めに応じて会見した保育課長らは、2022年の「針案件」については調査したと説明。2023年3月に理事長あてに「不適切な保育と疑われるような行為がないよう」改善に努めるよう市長名で注意の文書を出したという。(弁護士ドットコムより)

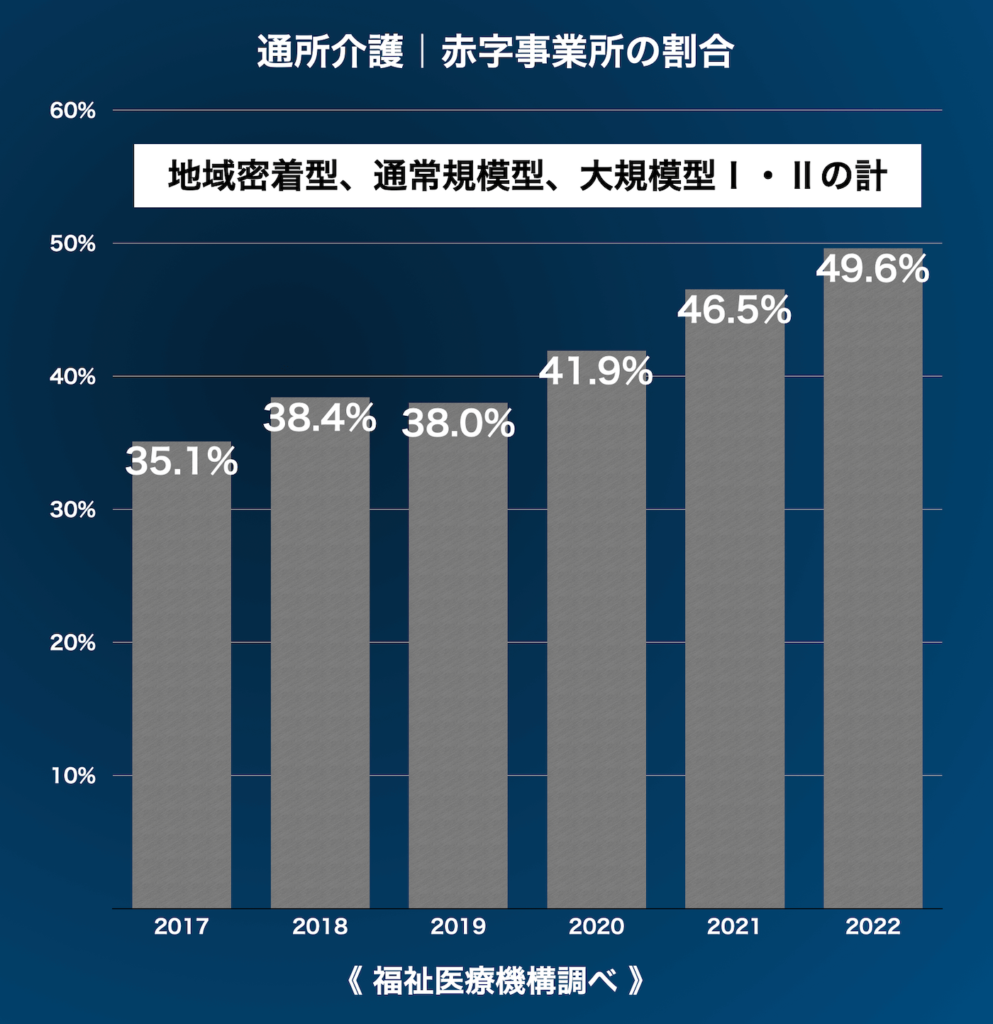

福祉医療機構は2月28日、通所介護の経営状況を明らかにする調査レポートを新たに公表した。貸付先の事業所の約半数が赤字だと報告している。

昨年度の赤字事業所の割合は49.6%。前年度より3.1ポイント上昇した。福祉医療機構が貸付先の5744事業所の決算などを分析した結果として報告した。

福祉医療機構は背景について、「利用率の低下に加えて、昨今の物価高騰を受けた水道光熱費の値上がりが費用の増加を招き、経営に大きな影響を与えていた」と説明。黒字転換には利用率の上昇や各種加算の取得、費用の節減などが重要だとし、「各事業所の取り組みが今後の経営を左右する」と指摘した(介護ニュース)

サービス担当者会議にオンラインミーティングツールを「活用している」と答えた介護事業所が半数を超えることが、厚生労働省による最新の調査結果で明らかになった。

「必要に応じて活用している」が56.0%、「毎回活用している」が1.4%。これをあわせると57.4%にのぼった。

今や状況に応じて日常的に選択されるオンラインミーティングツールだが、介護現場も決して例外ではない。サービスの運営基準や加算の算定要件などで多くの会議運営を求められるなか、職員の負担軽減や業務の効率化に向けて有効に使おうという動きが広がっている。

この調査は昨年夏に実施されたもの。全国の5200事業所から有効な回答を得ている。厚労省は結果を28日に開催した専門家会議に報告した。

サービス担当者会議以外をみると、オンラインミーティングツールを「職員間の会議や日常的な打ち合わせ」に活用している事業所は69.1%。「利用者・家族との面談」も51.4%で過半数を超えていた。

※ いずれも「必要に応じて活用している」「毎回活用している」の合計。(介護ニュースより)

全国の介護職でつくる労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」が先月末に公表した「賃金実態調査」の結果では、介護職のボーナスについて最新の動向が報告されている。

月給制で働く組合員の昨夏のボーナスは、平均20万2712円。前年(19万8005円)より4707円増加した。在宅系サービスより施設系サービスの方が高い傾向にある。「支給なし」は11.0%だった。

この調査は、NCCUの組合員を対象として昨年8月から10月に実施されたもの。月給制で働く介護職、1811人から回答を得ている。

A、キャリアパスは個人の能力・適正に応じて、「指導・監督層」になるコースとは別に「専門職」コースを準備し、専門職のキャリアステップと昇給制度で運用しています。

現場では、「優秀な職員ほど役職にはつきたがらない」とか、「知識・技術面でわからないことについて、皆が教えてもらえる職員は決まっており、しかもその職員は役職者ではない」、といった話がよく聞かれます。そこで考えるべきなのが、キャリアパスにおける「複線化」です。つまり、キャリアパスに描かれた昇格ラインによらずに、役職にはつかずに専ら専門性を高め、組織に貢献するキャリアパスを作ることです。この階層を「専門職」として、上級介護職の水準を超える水準をもって処遇します。この場合、当該職員はマネジメント業務を行わず、専ら好きな介護の道を追い続けても、相応の処遇が保障されることになります。専門性の高さを認められてこその処遇なので、職員のプライドも充足することができます。

また、優秀な人材を滞留させては離職につながりかねません。中小企業の中には職員が自らポストの数を読んで、諦めムードが漂っているようなケースも散見されますが、「専任職」を設けて、「当法人は、管理上の役職だけがポストではない。専任職というスキル面のリーダーもあり、相応に処遇する」と周知すれば閉塞感が一気に変わるはずです。

私は、こころから「こうなりたい」と思ったことは、きっと自分にできることだと確信しています。人は自分のできる事しか、想像しないと言われます。

「こうなったら最高」という光景を、映画のシーンのように毎日毎日、思い描くことが大切のように思います。そうすることで、自分の行動がその実現に向けて動き出し、すると不思議にも、実現に向けた良いご縁に恵まれたりすることがよくありました。その時は「たまたま」と思っていましたが、今思い返すとそれは「たまたま」ではなく、「強い想い」が呼び寄せた「必然」だったのかもしれません。「強い想い」を持つための一つの方法が「光景を思い描く」ということなのです。

どうやらタイミングさえ間違っていなければ、なにか大きな力がサポートしてくれるようです。よく「こんなふうになりたい」「こんなことをしたい」と言っても、二言目には「でも、

今は忙しいし・・・」「~じゃないから、きっと無理」と出来ない理由をあれこれくっつける人がいます。そんな人はきっと「出来ない」のでなく、「したくない」のです。もし本当にやりたいことがあるなら「できるのか、できないのか」を考えるより、そうなっときのイメージを強く、強く思い描く事の方が先です。心配しなくても不思議にも、方法は後から導かれてきます。

こころからやりたいことをやること。そうなると信じて疑わないこと。

こころにブレーキをかけるにはやめて。「そうなる」と信じた人だけが、自分の限界を超えていけます。

もしかしたら、それを人は「奇跡」と呼ぶのかもしれません。