岡山市は、親が就労していなくても保育所などに子どもを預けられる「こども誰でも通園制度」を来月(7月)から試験的に実施することを決め、利用者の募集を始めました。

「こども誰でも通園制度」は、親が働いているかどうかに関わらず、子どもを保育所などに時間単位で預けられるものです。

親の育児負担の軽減や孤立の解消につなげようと、国は再来年度全国での導入を目指しています。

これを受けて岡山市は7月から市内9か所の保育施設で試験的に実施することを決め、利用者の募集を始めました。

対象は生後半年から3歳未満で、岡山市に住民登録がある未就園の子どもです。

1人あたり月10時間まで利用することができ、利用料は1時間あたり300円から500円で、別途給食代などの実費負担がかかることもあります。

利用を希望する人は、岡山市のホームページから申し込むことができます。

岡山市保育・幼児教育課は「子育てに困ったり、孤立感をおぼえたりしている保護者が安心感を得られるようにしたい」と話しています。(NHKニュース)

コラム

厚生労働省は、医療・介護・保育の 3 分野で有料職業紹介を行う 1,152 事業所の 62.2%が

2023 年8月から24年5月にかけて職業安定法などに違反していたことを明らかにした。

厚労省が23年8月-24年5月に3分野の有料職業紹介事業者への集中指導監督を実施したと

ころ、対象となった1,152事業所のうち716事業所で職業安定法や関連の指針に違反していた。

23 年2月-24年3月に寄せられた相談では、早期に離職した場合の手数料の負担に関する指

摘や返戻金に関するものがあった。また、「紹介手数料の一部が求職者への支度金等として使わ

れている」などの指摘もあった。

医療など 3 分野の職業紹介を巡っては、医療機関や介護施設・事業所などが従事者を採用す

るために紹介事業者を利用した場合、紹介手数料などでトラブルになるケースが指摘されてい

る。

そのため、厚労省では優良な紹介事業者を育成するほか、都道府県労働局に特別相談窓口を

設置して職業紹介サービスに関する法令違反の疑いがある場合などへの相談体制の構築などを

進めてきた。しかし、こうしたトラブルなどが引き続き生じているとの指摘も踏まえ、都道府

県労働局が紹介実績のある紹介事業者に集中的な指導監督を実施した。紹介事業の適正な運営

につなげたい考えだ。

今年度の居宅介護支援の報酬改定で実施された基本報酬の逓減制の更なる緩和について、全国の介護職でつくる労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」が公表した最新の調査結果では、多くのケアマネジャーが「評価できない」と答えたと報告されている。

「評価できない」が64.9%、「どちらとも言えない」が29.8%。「評価できる」は4.8%にとどまった。

「評価できない」の理由としては、

◯ 利用者としっかり向き合うことができなくなる

◯ 困難事例の利用者が増えているため件数を増やせない

◯ 事務作業が減っても相談内容は少なくならない

などがあった。

この調査は、NCCUの組合員が働く事業所を対象として4月、5月に行われたもの。641名のケアマネジャー、主任ケアマネジャーから回答を得ている。

居宅介護支援の逓減制の緩和は、ケアマネジャーの不足が顕在化してきたこと、ICTの活用が以前より進んだことなどを踏まえた施策。貴重な人材の有効活用に加えて、事業所の経営状況の改善、ケアマネの処遇改善につなげる狙いがある。

NCCUの調査結果によると、逓減制の緩和を「評価できる」とした理由では、

◯ 利用者の増加を考えると1人あたりの件数を増やすしかない

◯ 仕方がない

◯ 件数を増やせば収入が増える

などの声があった。

介護現場を支える人材の確保・定着に向けた首都の新たな独自策が始まる。介護職員やケアマネジャーらの給与を月1万円から2万円引き上げる補助事業だ。

東京都は3日に専用のポータルサイトを開設。補助金の交付要件や申請手続きなどの詳細を明らかにし、都内の介護関係者に広く周知した。

ここでは、東京都の公表資料を基に新たな補助事業のルールを詳しくまとめていく。

◆ 趣旨

介護人材の確保・定着が目的。介護職の給与が他産業の平均と比べて低いこと、首都の生活コストが相対的に高いことなどを考慮し、東京都は「居住支援特別手当」と銘打って補助金を出すことに決めた。

◆ 補助金額

給与水準が相対的に低い層に重点配分される。勤続年数が5年以内の介護職員に月2万円、6年目以降の介護職員やケアマネらに月1万円が交付される。

月2万円となるのは、雇用を開始した月から続く60ヵ月目まで。ケアマネは勤続5年未満でも2万円の対象にはならない。

◆ 対象職種

介護保険サービス事業所、障害福祉サービス事業所で働く人。所定労働時間が週20時間以上、または月80時間以上であることが求められ、常勤・非常勤は問われない。

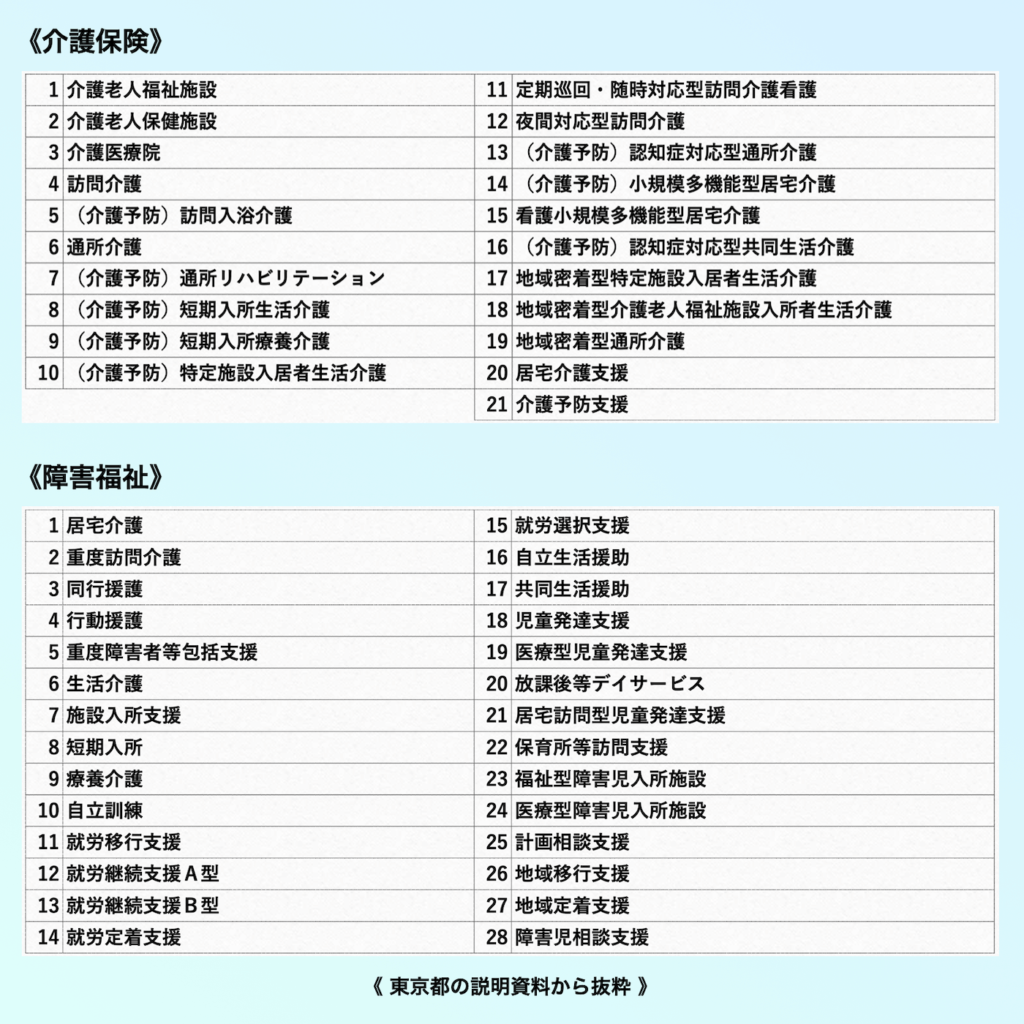

《介護保険》

介護職員、ホームヘルパー、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員、介護支援専門員、計画作成担当者など。

《障害福祉》

ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員、相談支援専門員、サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者など。

上記のうち、「宿舎借り上げ支援事業」などの利用者は除外される。法人の代表者や役員の立場であっても、日頃から上記職員として現場で働いていれば対象となる。

政府は小規模な介護事業者の経営改善を促す。介護事業を手掛ける社会福祉法人同士がM&A(合併・買収)しやすくなるよう手続きや指針の解釈を明確にする。人手不足に悩む介護現場の生産性を上げ、高齢化で需要が増す介護サービスの質の向上につなげる。

政府のデジタル行財政改革会議が6月中旬に開く会合で、武見敬三厚生労働相が介護事業の経営改善の政策パッケージを示す。岸田文雄首相は4月、介護事業者の連携や集約を進める協働化・大規模化の支援策の取りまとめを指示していた。

政府は1法人1拠点といった小規模経営の介護事業者を念頭に置く。M&Aを促す背景には急速に進む高齢化がある。2025年にはすべての団塊世代が75歳以上の後期高齢者になる。

拡大する介護ニーズに対応するために、介護事業者の連携や集約を通じた現場の生産性向上が急務になっている。

介護サービスは訪問介護やグループホームなど多様な事業形態があり、小規模な事業者が乱立している。採算がとれず、経営難から事業の継続が難しくなっているケースも少なくない。

東京商工リサーチによると23年に休廃業・解散した介護事業者は過去最多の510件に達した。倒産も過去2番目に多い122件を記録した。

同社は「業界のジリ貧や先行きが見通せない小規模事業者を中心に市場から退出している」と指摘する。人手不足などで経営が悪化し「倒産する前に早めに事業継続を断念した介護事業者が多いとみられる」とみる。

厚生労働省が社会福祉法人の合併手続きや役員の退職金に関するルールを明確にする。厚労省が社会福祉法人向けに作成している合併手続きのガイドラインも見直す。

合併の際にファンドなど第三者からの支援・仲介を受ける場合に手数料など必要な経費を払ってもよいことをガイドラインに明記する。

資金面でも社会福祉法人の合併を促す。研修などを共同で実施するための費用を国が都道府県を通じて補助する。24年度中に230億円以上の国費を投じる。合併の際に必要な経営資金の融資の条件も優遇する。

社会福祉法人へのM&Aの成功事例の紹介や手続き・ガイドラインなどの周知も強化する。経営改善の必要性を認識してもらうため、都道府県が社会福祉法人の経営状況を分析し、公表する。各都道府県にワンストップの窓口を設け、経営相談を受け付ける。

M&Aによる経営統合まで踏み込まない場合も複数の社会福祉法人が人材育成や研修、採用活動などを共同で手掛けることも促す。22年に導入した新たな形態である社会福祉連携推進法人の立ち上げを支援するため新たに手引も作成する。

社会福祉法人は介護事業や保育所、障害者施設など社会福祉事業を手掛ける非営利目的の法人を指し、全国におよそ2万ある。これまではM&Aのルールが周知されておらず、経営の統合が進んでいなかった。

厚労省は24年4月から、介護支援ロボットやデジタル技術などを活用した継続的な生産性向上に取り組んでいる事業者を評価して介護報酬を加算する制度を新設した。先進的な施設については人員配置の基準を柔軟にする特例を認めている。

こうした先端技術の導入に投資するには一定の事業規模や安定した経営基盤が必要となる。M&Aの促進で社会福祉法人の集約をめざし、生産性の向上につなげる。

介護需要は高齢化で今後も増えるとみられるが、低賃金などの理由から介護人材が不足している。厚労省は介護従事者が40年度には69万人不足すると推計する。M&Aで生産性が上がれば賃上げなど従事者の待遇改善にもつながると見込む。(日本経済新聞 2024/6/6)

Q 当事業所では人員が不足しており、有給休暇の取得が困難な状況です。消化できず消滅する

職員も多数いますが、ある職員から、消化しきれなかった有給休暇を買い取ってほしい

との要望がありました。どのような対応をすべきでしょうか?

A, 2年に時効により消滅した未消化有休、退職による請求不可能になる残余有休の2つの場合に限り、買い取ることを認められています。但し、買取のルール化をするのは避けておいた方が良いでしょう。

まず、年次有給休暇の買い上げについて行政解釈をみると、

「年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて法39条の規定により請求しうる

年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法39条の違反である」

つまり、買い上げを認めてしまうと、買い上げることを理由に職員からの有休休暇の請求を拒んだり、金銭目当てに有給休暇をあえて取得しないということが起こり得るからです。しかしいかなる場合にも認めないかというとそうではなく限定的に買い上げが認められています。それは次の2つの場合です。

1,時効により消滅した未消化年休

2,退職や解雇により請求不可能となる残余年休。

退職日までの未消化の有休をすべて請求されてしまうと「他の日にしてくれ」という時季変更権を行使する余地がなく、原則申請されたものを与えるしかありません。買い上げる場合でも、退職時あるいは退職後に有給休暇の残日数に応じて金銭が支払われるものであれば違反とはなりません。

2025 年 4 月に施行される「かかりつけ医機能報告制度」の枠組みを議論する厚生労働省の分

科会が24日開かれ、同省は、新たな制度の具体案を示した。医療機関の負担を軽減するため、

年度ごとの定期報告は「医療機能情報提供制度」に基づく報告と併せて1-3月に行う。

定期報告は、特定機能病院と歯科の医療機関を除く全国の病院と診療所が年度ごとに行う。

厚労省では、地域医療支援病院や紹介受診重点医療機関が、紹介患者の診療と併せて「かかり

つけ医機能」を担うケースも想定している。ただ、診療を行わない健診専門の診療所などにま

で報告を求めるのは「非現実的だ」(今村知明・奈良県立医科大教授)という意見があり、厚労

省の担当者は「(報告制度の)対象から除外する医療機関を明確にできるかどうかを含めて考え

る必要がある」と応じ、取り扱いを検討する方針を示した。

新たな報告制度を作るのは、時間外診療などの「かかりつけ医機能」を地域ごとに底上げし

て、地域の患者が医療機関を適切に選択できるようにするのが狙い。病院や診療所は、「日常的

な診療を総合的・継続的に行う機能」(1 号機能)を整備しているかを都道府県に年度ごとに報

告する。

「1 号機能」を整備していると報告した病院・診療所は、診療時間外の診療のほか「入退院

時の支援」「在宅医療の提供」「介護と連携した医療提供」などの機能(2 号機能)も報告する。

都道府県は、病院・診療所から報告があった「2 号機能」の体制が整備されているかを必要

に応じて確認する。

都道府県への定期報告を求める病院・診療所の範囲や、「1 号機能」と「2 号機能」に関する

具体的な報告の内容などは、厚労省の「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分

科会」が夏ごろ取りまとめることになっていて、同省がこの日具体案を示した。

「1 号機能」の報告に関しては、▽「かかりつけ医機能」に関する研修の修了者か 総合診療

専門医がいるかどうか▽皮膚・形成外科や神経・脳血管、精神科・神経科など17の診療領域ご

との一次診療に対応できるか-などを組み合わせた 3 つの案を示し、引き続き検討することに

なった。

病院や診療所からの「かかりつけ医機能」の報告データは地域ごとの「協議の場」で共有し、

足りない機能の底上げや病院・診療所による役割分担を議論する。

厚労省は、「時間外診療」「在宅医療」「介護との連携」などは市町村単位で、「入退院時の支

援」などは二次医療圏単位でそれぞれ協議して、都道府県単位で全体を統合・調整するなど

「協議の場」を重層的に設定することを提案した。

病院や診療所が報告した「かかりつけ医機能」のうち、地域の患者が受診先を選択するのに

役立つものは医療機能情報提供制度(ナビイ)の報告事項に盛り込む。厚労省が次回以降の分

科会で具体案を示す。 CBニュースより

毎年6月は食育月間。食育の推進は保育所保育指針で掲げられ、保育所では自然や生命を大切に思う心や、食への興味関心を深める活動に取り組んでいる。

5月23日、東京都練馬区立田柄第二保育園(稲葉穂園長)の3歳児クラスの18人は、プランターからいちご数粒を収穫し、市販のいちごと混ぜてジャム作りに挑戦した。保育士や栄養士のサポートを受けながら、園児はいちごをつぶす作業に臨み、完成したジャムをおいしいそうにほおばった。

同園は2021年度から社会福祉法人長春会(千葉県船橋市)が運営する公設民営の保育所。困難に直面しても乗り越えていける大人になってほしいとの目標を掲げ、そのために必要な「自己肯定感」「豊かな感性」「生活する力」を育む保育に取り組んでいる。

特に食育に力を入れ、毎年度食育計画を作成し、各年齢に応じた目標や狙いを保護者と共有しながら食に関する活動を進めている。

同園の特徴は、プランターや園庭の一角で、ナス、枝豆、カボチャ、練馬大根、藍染めをするための藍など、季節に合わせたさまざまな作物を育てている点だ。2~5歳児が世話をし、収穫した野菜は給食の食材になる。

稲葉園長は「こどもたちは野菜の収穫を楽しみにしており、栽培を通じて野菜嫌いを克服した園児もいる。自然との関わりに喜びを感じることは生きる力になっている」と話している。(福祉ニュースより)

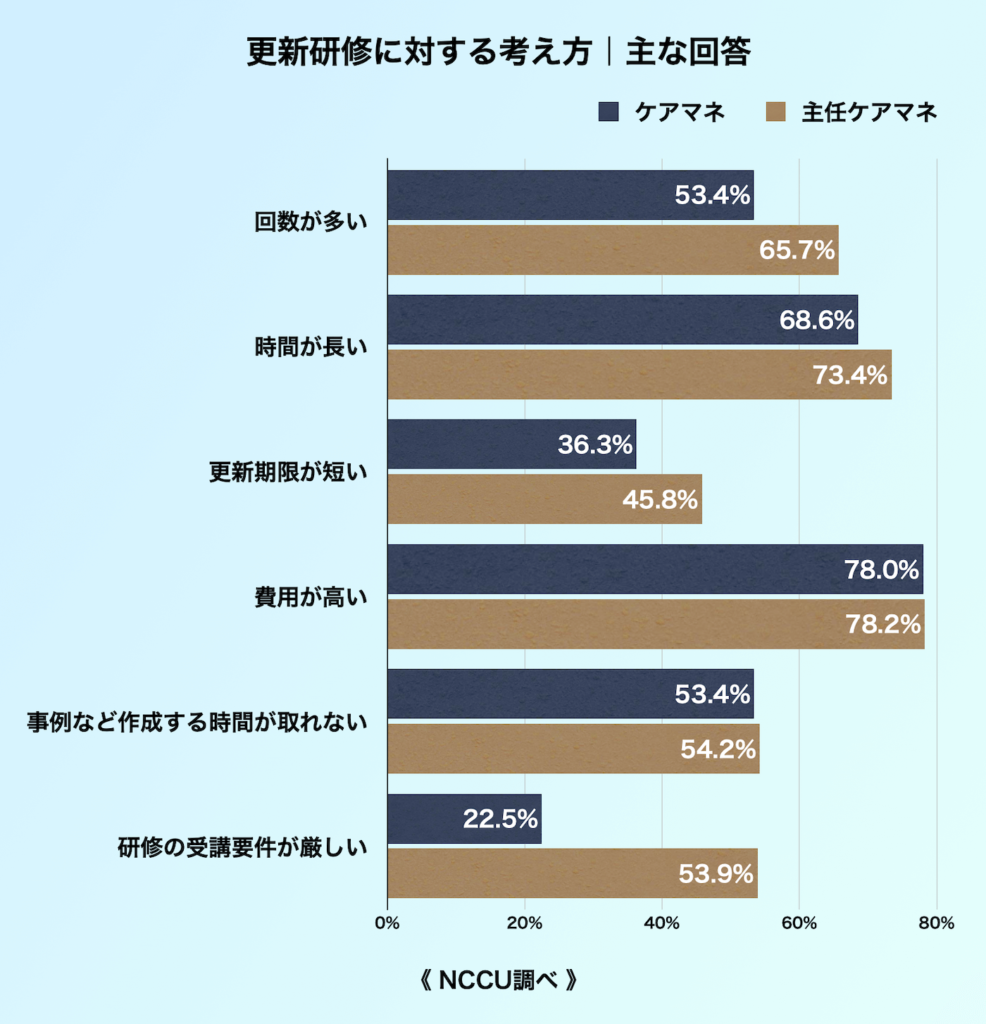

全国の介護職でつくる労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」は27日、ケアマネジャー、主任ケアマネジャーを対象とした緊急アンケート調査の結果を公式サイトに掲載した

更新研修に対する考え方も尋ねている。

複数回答の結果は以下の通りだ。最も多かったのは「費用が高い」。「時間が長い」「回数が多い」「時間が取れない」なども目立った。主任ケアマネの答えでは、「更新期限が短い」「研修の受講要件が厳しい」も少なくなかった。

この調査はNCCUの組合員が働いている事業所を対象として、今年4月26日から5月6日にかけて行われたもの。ケアマネと主任ケアマネ、641人から回答を得ている。(介護ニュース)

今年度の介護報酬改定は一部のサービスが6月施行とされた。

現場の事務負担の軽減などが目的。医療の診療報酬改定の動きに合わせて、厚生労働省は従来の4月施行から2ヵ月後ろ倒しにする判断を下した。

6月施行のサービスの1つが訪問看護。ステーション、病院、診療所、いずれも基本報酬が少しずつ引き上げられ、加算の新設・拡充も複数実施される。

ただ、基本報酬の減算も新たに適用される。リハビリテーション専門職によるサービスの評価だ。ここではその要件や詳しいルールを、厚労省がこれまでに発出した通知などを基にまとめていく。

※ 訪問看護にはこのほか、BCP(業務継続計画)が未策定の事業所や虐待防止措置が未実施の事業所に対する減算も導入される。BCP未策定の減算には経過措置があり、来年3月31日まで適用されない。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によるサービスの減算が新たに適用されるのは、以下の要件に該当する事業所だ。

リハ職によるサービスの減算の要件

次のいずれかに該当する場合に減算が適用される。

(1)前年度のPT、OT、STによる訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えている場合。

(2)緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算をいずれも算定していない場合。

報酬改定のQ&Aでは、前年度のリハ職による訪問回数の計算方法などを具体的に解説。次のような解釈を明らかにした。

報酬改定のQ&A(Vol.1)

問28|前年度のリハ職による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合、どのように数えるのか。

答|リハ職による訪問看護の減算に係る訪問回数については、リハ職が連続して2回の訪問を行った場合、1回と数える。例えば、理学療法士が3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問を実施した場合、算定回数は4回であるが、訪問回数は2回となる。また、リハ職が3月5日の午前に1回、午後に連続して2回訪問した場合は、算定回数が3回、訪問回数が2回となる。

問29|前年度のリハ職による訪問回数はどのように算出するのか。

答|居宅サービス計画書、訪問看護報告書、訪問看護記録書などを参照し、訪問回数を確認すること。

問30|前年度のリハ職による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応サービスによる訪問回数は含まれるか。

答|含まれる。

報酬改定のQ&A(Vol.5)

問1|減算の要件の訪問回数は、訪問看護費と介護予防訪問看護費で別々に数えるのか。それとも合算して数えるのか。

答|訪問看護と介護予防訪問看護の指定を合わせて受け、一体的に運営されている場合は合算して数える。(介護ニュースより)