介護

笑いには「医力(いりょく)」がある――。

医学博士の高柳和江さんと、

2021年4月13日に逝去された

筑波大学名誉教授の村上和雄先生は、

そう提唱されていました。

医学と遺伝子工学、

異なる見地から放たれる〝笑い〟の

知られざる効用に目を見開かされると共に、

笑顔でポジティブに生きる大切さを教えられます。

ユーモアを武器に、

力強く朗らかに生きたいものです。

☞

〈村上〉

ストレス社会と言われて久しいですが、

私はストレスにもポジティブ・ストレスと

ネガティブ・ストレスがあると思いました。

問題にされているのはネガティブ・ストレスで、

それが加わると血圧や血糖値が上がったりする。

では、喜びとか感謝とか、笑いとか、

ポジティブなストレスを加えたら

下がるのではないかという仮説を立てたんです。

こういうことを考え始めた時に、

偶然吉本興業の社長に出会うんですよ。

〈高柳〉

ご縁ですね。村上先生が吉本興業と組んで

笑いが体に与える影響を調べられていたのは、

私は本当に画期的なことだと思っていたんです。

〈村上〉

実はそれまでは、吉本なんて全然見たことがなかった(笑)。

だから、すべては偶然の出会いから始まったんですよ。

〈高柳〉

あれはいつ頃から始めたのですか。

〈村上〉

2002年ですね。

みんな、遺伝子と吉本なんてミスマッチだと思ったはずですが、

そうじゃなかったんですね。

科学は知的なエンターテインメントだから。

まず、笑いによって血糖値が下がると仮定して、

糖尿病のお医者さんのところに

「こういう実験をやりたいんです」と相談に行ったら、

ほとんどのお医者さんから

「それはちょっと……」と断られました。

まあ、そんなアホなこと、まともな医者はやりませんよ。

ただ、私たちはアホだったから(笑)、

私の教え子の関係で半ば無理やり

協力してもらって実験を開始しました。

やってみて分かったのは、

笑いは科学にしにくいということです。

よく「笑いのツボ」とかいいますが、

東京の奥様と関西のおばちゃんでは、

笑うところが違うんですね(笑)。

そういう地域差もあるし、年代差もある。

だからどうしたら科学になるかを考えて、

2日に分けて実験をすることにしました。

対象は糖尿病の初期の患者さん二十数人です。

1日目は軽い昼食後、

大学の先生による「糖尿病について」

という講義を聞いてもらったんです。

特に下手な話をお願いしたわけじゃないですよ(笑)。

先生にはいつもどおりの講義をしてもらった。

すると、食前に測った血糖値よりも、

平均で123㍉も上がったんです。

上がる人は200以上も上がった。

これは予想以上でした。

だから、血糖値の高い人は

つまらない話を聞いちゃダメなんですよ(笑)。

2日目も同じ昼食を取ってもらった後、

同じ時間から漫才を聞いてもらいました。

そうしたら笑いによって平均77㍉下がっていたのです。

(月刊 致知より)

いちばん近い人を、いちばん大切にする

家族の中に、愛や理解、平和があったなら心の病やストーカー、DVなど、多くの問題はうまれてこなかったでしょう。

「夫婦だから」「親子だから」「兄弟だから」なんにもしなくても気持ちは通じ合うはず。イライラしたり、不機嫌でいても、感情をだしても許してもらえるはず。だから外での付き合いをたいせつにしたり、人脈を広げたりすることの方が大切なはず、と。

でもそれは誤解です。

家族とはもともと形態があるものではなく、自分たちで、こころをかけて作っていくものものです。安定した関係を作るには、それなりの時間とエネルギーが必要です。

近い人との距離感は、近いからこそ難しいものです。近いからこそぶつかったり、面倒だったりします。それでも心を砕いて、相手に寄り添うことが必要なのです。

自分のことを理解してほしいならば、相手のことをまず理解しましょう。

一緒に食事をとり、一緒に話をしましょう。相手の問題を一緒に解決しましょう。

嬉しいことも共有しましょう。

愛する人たちと笑顔の時間をすごせることほど、幸せなことはないと思います。

いちばん身近にいる人が、自分を理解してくれることほど、幸せなことはないはずです。

自分を大切にしようと思ったら、いちばん近い人を、いちばん大切にすることではないでしょうか。

☞

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

政府は介護事業者の煩雑な手続きの見直しを検討する

政府は介護保険事業者の行政手続きの簡素化に乗り出す。自治体ごとにばらばらな書式の統一やデジタル化の促進などの是正策を検討する。業界では人手不足が慢性化している。余計な事務負担をなるべくなくし、本来のサービスに経営資源をより多く割けるようにする。介護の質を維持しながら、効率的な働き方に移行するよう促す。

18日の規制改革推進会議の作業部会で提起した。今後、厚生労働省や総務省などと協議し、対応策をまとめる。

介護事業者は都道府県や市区町村にさまざまな書類を提出する必要がある。広域展開する大手の場合、200近い自治体に同じ内容を届け出た事例もあるという。負担は膨大だった。

役員や介護報酬が変わる際などには届け出が求められる。自治体によっては経歴や組織図、誓約書などが必須で、押印が要るケースもある。介護のローカルルールと呼ばれ、地域ごとに細かな違いが多い。

電子申請などのデジタル対応も進んでおらず、紙の手続きがなお残る。自治体ごとに別々の書類をそろえるのは手間で、政府に改善を求める声が出ていた。

18日の会合では日本在宅介護協会が煩雑な事務の実態を紹介した。自治体に報告する際に毎回、書類の作成やコピー、宛名書き、封入、投函(とうかん)などといった作業がいちいち発生しているという。

提出する書類の内容や様式も自治体ごとに異なる。例えば千葉県香取市では変更届に加えて勤務形態の一覧表などの書類が必要だ。同じ県内の成田市では社員の経歴書や職員の配置表なども求められる。押印や郵送のしきたりが残る自治体もある。内閣府によると、社長交代時に数十、数百の届け出が必要になる事業者もいる。

介護保険制度が始まった2000年前後は、地方分権一括法の成立など分権の機運が高まった時期だった。介護事業を市町村の自治事務と位置づけて地方の裁量に任せた負の側面として、非効率な事務手続きが残った。

デジタル対応が遅れている市町村も多く、オンライン申請も普及していない。牧島かれん規制改革相は会合で「デジタル時代において合理的でなく、地方分権がめざしてきた姿でもない」と指摘した。

規制改革会議は現行制度の見直しを急ぐ。まず書式や添付書類の統一を検討する。一つの自治体に提出すれば、他への提出を不要にするといった簡略化措置なども議論する。

事業者の負担軽減に加え、自治体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速するきっかけにもなるとみる。自前の対応が難しい小規模な市町村などを念頭に、国が開発した電子申請システムの導入拡大策についても協議する。(日本経済新聞 朝刊 経済・政策2022/4/19)

A、「何をどうすれば、いい評価が得られるのか」。被評価者からすれば当然知りたい内容ですし、それが法人の求めている職員像につながることになるわけです。ところが、評価者側の都合で、もしくは評価者側の裁量の幅をできるだけ大きくできることを目的に、評価項目を抽象的な表現にしたり、評価点のつけ方などがブラックボックスにしているケースがあります。この場合、「求められる職員像」が明確にはならないので、目標自体に具体性が欠けることになります。

弊社が推奨する職能評価や行動評価は、事前に評価される内容が具体的に分かっているだけではなく、点数のつけ方もオープンにしているので、透明性が担保されるだけでなく、各職員においては自己成長の実感が可能になります。評価制度が本当の意味で職員を育てるための制度にするには、次に述べる視点がとても大切になります。

- 組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。

評価によって優秀な職員を発見することも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることなのです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。

- 部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。

- はじめから「どんな努力をすれば良い評価(SまたはA評価)になるか」を明示しておく。この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。

評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。

その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇の財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。

⇒

①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

《 介護保険最新情報Vol.1068 》

仕事と介護の両立という観点から利用者の家族を支援する場合、どんな視点を持って臨めばいいのか。

厚生労働省は既にケアマネジャー向けの研修カリキュラムを策定済みだ。21日、介護保険最新情報のVol.1068を出してその内容を改めて周知。自治体の担当者や居宅介護支援の事業者、ケアマネジャーなどに積極的な活用を重ねて呼びかけた。

厚労省の「仕事と介護の両立支援カリキュラム」は、いわゆる「介護離職」の防止に向けて2020年度に策定されたもの。内容は多岐にわたるが、例えば家族が働いているケースの支援の視点、育児・介護休業法の活用も踏まえたケアマネジメントの方法などを、具体的に学ぶことができる。カリキュラムの冒頭には、「ケアマネジャーがケアマネジメント業務を行う中で、利用者が望む生活、自立した生活に大きく影響する家族が抱える課題に目を向けることも大切」と改めて記載されている。

厚労省は昨年度、このカリキュラムを用いてモデル研修の実施や講師の養成などを進めてきた。今回の通知ではこうした取り組みを報告。あわせて「今後、介護支援専門員の法定研修のカリキュラム改正を予定しているが、この内容も盛り込まれる予定」とアナウンスした。(介護ニュースより)

去る3月24日、社会保障審議会・介護保険部会が約1年8ヵ月ぶりに再開されました。【高野龍昭】

おそらく、年末までにかなりの頻度でこの部会が開催され、2024年度施行の改正介護保険法の「骨格づくり」に向けた議論が行われ、12月(おそくとも来年1月)にはその意見が取りまとめられるでしょう。

そして、それを基に厚生労働省内で改正介護保険法の法案が作成され、来年の通常国会に提出、来年6〜7月の会期末までには成立・公布、2024年4月に施行というスケジュールで次期制度改正が進捗することになります。

この次期法改正に向けた議論はどんなことがポイントとなるのでしょうか。

最近の政府の政策方針を示す様々な意見や議論(たとえば『新経済・財政再生計画改革工程表2021』や『成長戦略フォローアップ』など)を読み解くと、次のような改革の必要性が明示されています。これらが2024年度の制度改正に向けた重要な論点となるはずです。

最大のポイントは、要介護2までの軽度者について、訪問介護(生活援助)、通所介護、福祉用具貸与・購入、住宅改修を保険給付から外し、いわゆる総合事業に移行するかどうかという点です。あわせて、福祉用具貸与などの品目の見直しも議論されるでしょう。

次に、ケアマネジメント(居宅介護支援・介護予防支援)における利用者負担の導入を行うかどうかという点も議論されるはずです。この点は2012年度の制度改正の際の議論以降、継続的に検討されており、注目される点となります。

さらには、利用者負担の定率負担について所得の基準を見直すこと、2割・3割の対象者を拡大すること、補足給付における食費等の負担額を見直すこと、老健施設や介護医療院の多床室の居住費負担を保険給付から外すかどうか、保険者機能強化推進交付金の評価基準をどのように見直すか、LIFE(科学的介護情報システム)など介護分野のデータベースと医療分野のデータベース(NDB)との連結をいかに行いどのように活用するか、といった点も俎上に載せられることとなります。

私は、近年の介護保険制度改革は、一貫して「保険給付範囲の見直し」と「利用者負担の見直し」の2点が通底したポイントであり、そこに最近になって「保険者機能の強化」(特に自立支援・重度化防止の側面)と「データヘルス改革」の観点が組み込まれてきたと分析しています。実際、上記の諸点も、すべてここに集約されると言ってもよいでしょう。

一方で、介護報酬や各種基準に関連するLIFEの利活用の一層の推進や、それによるアウトカム評価などに紐づけた加算などの拡大、ICT化/DX化を見通した人員基準の緩和などは、おそらく2023年初めから本格再開されるであろう社会保障審議会・介護給付費分科会で議論され、2024年4月の報酬改定に向かうこととなります。

いずれの点も、介護実践現場・行政・研究の各分野での注視が必要です。(介護ニュースより)

《 介護保険最新情報Vol.1066 》

今年10月、介護報酬が臨時で改定される。2月から始まった補助金による介護職員らの賃上げの恒久化に向けて、新たに「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設される。

この臨時改定の内容が14日に告示された。10月1日からの適用が正式に決定した形だ。厚生労働省は介護保険最新情報のVol.1066で広く周知している。

新たな"ベースアップ支援加算"の仕組みは、今回の補助金の骨格を踏襲する形で設計されたもの。既存の処遇改善加算を取っていることに加え、加算額の3分の2以上を介護職員らのベースアップに充てることなどが要件だ。単位数はサービスごとに決められた加算率を介護報酬に乗じて算出する。

介護職員らの賃上げを図る加算としては、処遇改善加算、特定処遇改善加算に続いて3つ目となる。厚労省は8月から自治体に申請の受け付けを初めてもらう計画。今回の通知では、「具体的な運用については別途お知らせする」とアナウンスした。(介護ニュース)

Q

入職して1 ヶ月に満たない正職員が妊娠4 ヶ月と判明しました。本人は産休と育休を取りたいと言っていますが、希望どおり認めなければいけないのでしょうか?

A

職員から産前産後休業(産休)・育児休業(育休)の申し出があれば、施設は、原則として、その取得を認める必要があります。ただし、労使協定を締結することで、勤続1 年未満の職員の育児休業の申し出を拒むことができます。(※以下では、今回の正職員の取扱いをとり上げます。)

詳細解説

1.妊娠・育児に係る休業制度

職員が妊娠した場合、出産予定日前6 週間(多胎妊娠の場合は14週間)、出産後8 週間、産休を取得できます。出産前は職員の請求により休業を与えることになり、出産後は、原則、就業させることはできません。

また、1 歳に達する日までの子どもを養育する職員は、施設に申し出をすることで育休を取得することができ、子どもが保育園に入園できないなど一定要件を満たす場合、最長で子どもが2 歳に達するまで育休を延長することができます。

2.育休を取得できる人の例外

育休は、原則としてすべての正職員が申し出可能ですが、施設は労使協定を締結することにより、次に該当する職員からの申し出を拒むことができます。

① 入職1 年未満の職員

② 申し出の日から1 年以内に雇用期間が終了する職員

③ 1 週間の所定労働日数が2 日以下の職員

今回の職員は、産休が終了する時点では、入職9 ヶ月となるため①に該当し、労使協定を締結している場合には、その育休の申し出を拒むことができます。そのため、産休終了後は育休を取得せずに復帰することとなります。

なお、①の判断は、育休の申し出の時点で行うため、産休から復帰後の入職1 年に達した時点で、改めて育休の申し出をすることができます。育休を取得する際は、育休開始予定日の1 ヶ月前までに申し出ることになっていることから、実際の育休の取得開始は入職後1 年1 ヶ月以降となります。

そもそも、育休は、企業規模に関わらず、法律で定められているため、就業規則等に定めがなくても、職員が申し出た場合には取得できます。今回のケースのように、労使協定を締結することにより申し出を拒む職員を定めることもできるため、この機会に就業規則等の定めが適切にされているか、また、労使協定を締結するかを確認しましょう。

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

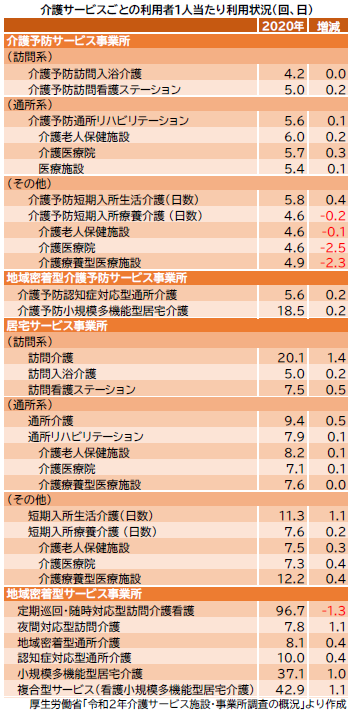

ここでは2021 年12 月に発表された調査結果※から、介護サービスごとに利用者1 人当たりの利用状況をみていきます。

利用状況に大きな変化はみられず

上記調査結果から、2020 年9 月中の利用者1 人当たり利用状況をまとめると、下表のとおりです。

介護予防サービスでは、通所系の介護老人保健施設が6.0 回で最も多くなっています。最も少ないのは訪問系の介護予防訪問入浴介護で4.2 回です。2019 年からの増減では、介護医療院と介護療養型医療施設が2 日以上の減少となっているのが目立ちます。

地域密着型介護予防サービスでは、介護予防小規模多機能型居宅介護が18.5回となりました。利用回数はどちらのサービスも前年とほぼ同じです。

居宅サービスでは、訪問系の訪問介護が20.1 回で最も多くなりました。次いでその他の介護療養型医療施設が12.2 日、短期入所生活介護が11.3 日となっています。2019 年からの増減では、すべてのサービスが増加しました。

地域密着型サービスでは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が96.7 回で最も多くなりました。ただし前年から1.3 回減少しています。次いで複合型サービスが42.9 回でした。

コロナ禍の2020 年とコロナ前の2019年では、利用状況に大きな変化はみられませんでした。貴事業所の利用状況は、いかがでしょうか。

※厚生労働省「令和2 年介護サービス施設・事業所調査の概況」

2020 年10 月1 日現在で活動中の施設・事業所について集計したものです。詳細は次のURL のページから確認いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service20/index.html

2020 年6 月に改正された労働施策総合推進法が、今年4 月から中小事業主にも適用され、職場のパワーハラスメント(以下、パワハラ)に対処することが義務化されます。今回は、改正内容とパワハラの基礎知識をまとめました。

義務化されるのは、大きく 4 つ

4 月から、主に次の4 つが義務となります。

① 方針等の明確化と、周知・啓発

② 相談・苦情に対応する相談窓口等の設置

③ パワハラ発生時の迅速かつ適切な対応

④ その他、プライバシーの保護や不利益な取扱いの禁止など

①については、パワハラを禁止し、厳正に対処する旨を就業規則や服務規律などに定め、何がパワハラに当たるか、当施設はどのような方針であるのかについて、全スタッフに周知・啓発することが求められています。

どんな行為がパワハラになるの?

法律では、次の3 つをすべて満たした行為を「パワハラ」と定義しています。

① 優越的な関係を背景とした言動

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③ 労働者の就業環境が害されるもの

客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、パワハラになりません。個々の状況により判断が異なりますので、下表も参考になさってください。

☞

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

参考:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html