保育

保育施設における園児虐待事案が相次いで発覚する中、全国保育協議会(奥村尚三会長)と全国保育士会(村松幹子会長)は12月23日、オンラインで緊急セミナーを開催した。両会長は「こどもの最善の利益」を守る保育が実践できているかを改めて確認し、その姿勢や日々の保育活動を地域に発信していくことを呼び掛けた。 奥村会長は一連の虐待事案を受け、「保育士である前に、人として取るべき行動に値しない。他人事と考えずに襟を正し、こどもに向き合ってほしい」と強調。人権に関する研修や保育士会の人権擁護のためのセルフチェックリストなどを活用し、日々の保育を改めて見つめ直すことを求めた。自園での活動内容は地域に積極的に広報して「疑念を払しょくし、信頼回復に努めてほしい」と呼び掛けた また、施設長に向け、「職員配置などが言い訳にならぬようにし、二度と(不適切保育を)起こしてはならない」とし、管理体制の徹底も求めた。 村松会長は、保育士会の倫理綱領や人権擁護のためのセルフチェックリストの要点を改めて解説。チェックリストの活用は「糾弾することが目的ではなく、保育を語り合う風土の醸成に役立ててほしい」と述べた。 このほか、児童福祉に詳しい関西大教授の山縣文治氏による講義などもあった。緊急セミナーは一定期間動画配信される。(福祉新聞より)

☞

保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

悩みがあるとき、そのほとんどは問題と感情がごちゃごちゃに 絡み合って、解決しづらくなっているものです。例えば、仕事のミスが多くて、落ち込みさらにミスが起こるという悪循環。仕事は終わらないし、上司からは嫌味を言われる・・・というとき。

「私って、経験を積んだはずなのにどうしてミスがおおいのだろう」「でも私ばっかり仕事がおおいんだもの」「上司って私のことがきらいなのかしら」など余計なことを考えて、モヤモヤ、イライラが募ってきます。

しかし、むやみに考えていると小さな問題も大きくなりがち、憂鬱な感情にひきずられて

他のことも楽しめなくなってしまうでしょう。

ここで、「悔しい」「悲しい」「落ち込む」「腹が立つ」など不毛な感情をいったん切り離して、問題を「解決できる問題」「解決できない問題」仕分けをすることをお勧めします。

「他人の事」「過去のこと」は解決できない問題になります。

人間関係のことあれこれや、過去の後悔などは、どれだけ考えてもしょうがない。さっさと気持ちを切り替え前に進む事が賢明です。

「自分のこと」「未来のこと」は解決できる問題です。いまよりももっと良くするためには、できる事はあるはずです。「解決できる問題」なら「今自分になにができるか」をシンプルに考えればいいのです。

ここで起こっているのは「ミスが多い」という現状の問題。「なぜミスしてしまうのか」原因と対策を考えると、最後の確認を怠らない、一度いわれたことは二度と繰り返さないなど、自分の変革を見つけ行動も変えられるはずです。小さな目標を決めて成功体験を積み重ねていくうち、不安や怒り、モヤモヤは薄らいできて、自身も取り戻せます。

このような「解決できる問題」「解決できない問題」に仕分けする癖ができると、ストレスは軽減して、毎日を積極的にたのしめるようになります。

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A 評価フィードバックを年2回実施し、さらに個別面談(毎月)にて課題解決のフォローを行っている。

人事評価でもっとも大切なキーワードは何でしょうか。それは「透明性」と「納得感」です。透明性とは、人事評価でいえば、どういう評価項目で、だれがどのようなプロセスで評価をしているのかが明確であること。また「納得感」とは、なぜその評価結果になったのか被評価者が理解し、納得することです。しかしながらこの納得感が生まれるのはそう簡単にはいきません。なぜなら多くの職員は、自分は一所懸命仕事をし、それなりに仕事で貢献していると思っているからです。しかしながら、上司の評価がそのようなものでない場合には、だれしも心穏やかでは、いられないはずです。半ばあきらめて、表面的に納得したフリをしている場合も多いのではないでしょうか。それでは納得感を醸成するにはどうすればいいのか。まず、絶対に必要なのが、フィードバック面談です。面談では、自己評価と上司評価が明らかに違っている項目に着目し、その評価にした根拠を具体的に話し合うことで、お互いの視点や期待レベルを知ることができ、初めて「納得感」が醸成されてくるものです。

☞

①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A まずは、労働基準法で定める休憩時間の規定を下記致します。

|

労働時間の長さ |

付与すべき休憩時間 |

|

6時間以下 |

不要 |

|

6時間超、8時間以下 |

少なくとも45分 |

|

8時間超 |

少なくとも60分 |

園児の在園時間が長時間におよび、職員がシフト勤務をするという園では運営のスタイルから就業規則通りに60分休憩をとることがなかなか難しいのが実情かもしれません。全員がきちんと休憩をとれるよう運用していくには、就業規則にも工夫が必要です。加えて

、職員の賛同を得られれば、意外と早く浸透していきます。

まず、実労働時間の8時間に合わせ、休憩時間は60分から法律通りの45分にします。園長先生も「45分にした方が現実的だと思う」と納得されました。もちろん、短縮した15分は、退勤をその分は早めることになります。

そして、「休憩は交代制で分割が出来る」と就業規則に書き加えます。

次に、一日中の職員配置が手厚い時間帯を園長先生に挙げてもらいました。意外にも、開園してからの3時間、閉園までの3時間は、朝夕専門のパート職員がいて手厚い職員配置となっています。そこで、早番と遅番シフトの時は、早番はクラス活動が始まる前の朝15分、遅番は、クラス活動から延長保育に移行する前の夕方15分に休憩をとるようにします。

さらに園長先生に伺うと、0・1・2歳児の職員は午睡時間に3・4・5歳児の職員は14時以降の園児が降園する時間帯を利用すれば、交代で休憩が取れるだろうとのことでした。早番や遅番シフトの残り30分と、その他の職員の45分の休憩については、学年リーダーたちに采配をお願いしました。園児の活動状況や業務の進捗から、学年リーダーたちは、何時に誰が休憩をとるかを決め、学年の中で職員に交代で休憩を取らせます。例えば、4歳児の2クラスには、担任2名とフリー1名がいます。4歳児の学年リーダーは、最大で3人分の休憩135分(45分×3人)を14:00~14:45、14:45~15:30、15:30~16:15の時間帯に分けて「〇〇先生、休憩してください」と順番に指示をだします。もし、休憩をとることで配置基準を下回る時間があれば、事前に主任に相談して、園全体から職員を回してもらうように要請します。それも難しい時は、主任や園長が代わりに保育にはいります。

学年リーダーや主任に役割を持たせ運用のための仕組みを職員に周知します。

☞

保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

この運用してみた園長さんに伺いました。「学年リーダーたちは、配置基準を意識して保育ができるようになりました。配置基準を下回るときには、主任に要請するという仕組みも浸透してきました。また職員にとっても、休憩時間が45分になったことで、1日の拘束時間が15分短くなり、うれしいようです」。

但し、1日の労働時間が8時間を超えて残業になった場合には60分休憩を与えなければなりません。つまりプラス15分の休憩が必要になります。例えば早番7:00~15:45の職員が残業するときには、15:45~16:00の15分は休憩、その後の16:00~17:00が残業時間になります。残業をするときにはプラス15分の休憩をお忘れなく。

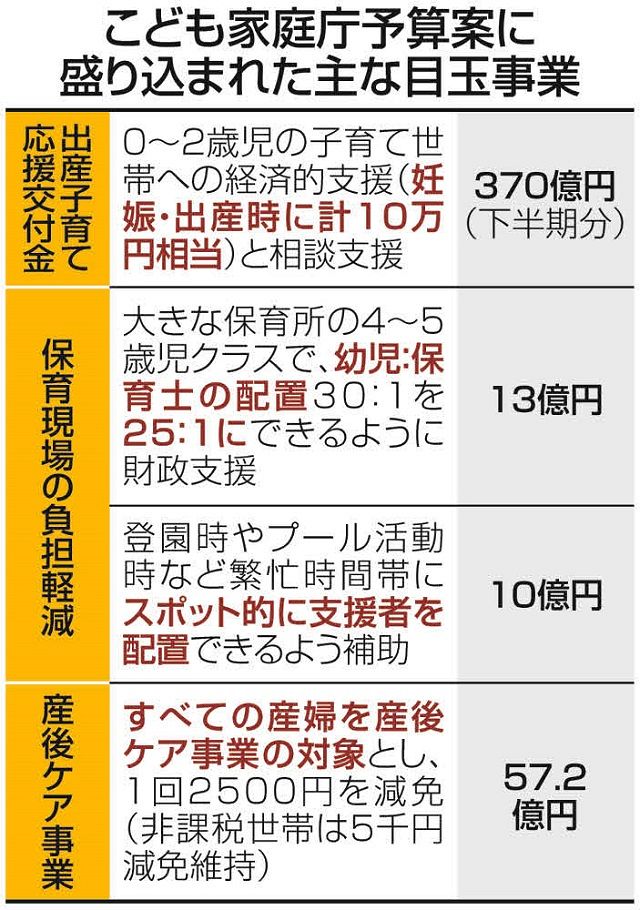

岸田文雄首相は6日、小倉将信こども政策担当相と首相官邸で会い、児童手当の拡充など、子ども政策の強化に向けた具体策の骨格を3月末をめどに策定するよう指示した。首相は「異次元の少子化対策」を掲げ、子ども関係予算の「倍増」を目指している。6月までに倍増に向けた大枠を決める方針だ。

首相は子ども政策の強化に関し、(1)児童手当を中心とした経済的支援の拡充(2)学童保育や病児保育を含めた幼児教育・保育と、産後ケアや一時預かりといった家庭に対するサービスの充実(3)キャリアと育児の両立支援、働き方改革に関する制度の充実―を図るよう指示した。

1月中にも小倉氏の下で関係省庁による検討会を開催し、有識者や子育ての当事者、若者らの意見を聞きながら具体策を詰める。4月1日に発足するこども家庭庁でさらに検討。子ども予算倍増に向けた大枠は、6月にまとめる経済財政運営の基本指針「骨太の方針」に盛り込む。(JJIニュースより)

☞

保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

制約が多い1年単位の変形労働制を理解する

1年単位の変形労働制とは

1年変形を採用するには、就業規則に定め、労使協定に年間カレンダー

を添付して、毎年、労基署に提出します。年間カレンダーでは、ひとりひとりの

職員について、一日ごとに労働日か休日かに加え、労働日における労働時間を決めます。

ただ、職員毎の次年度の労働日を3月末には決められなくなったといったご相談がある園長からいただきました。以前は労働日と休日が全職員同じだったので年間カレンダーは簡単に決められましたが、最近は、土曜日も夏、冬、春休みも開園しているので、以前のように「開園日=全職員の労働日」とはなりません。年間カレンダーを作成する際にも3月末の時点では職員毎に、〇月〇日が労働日か、休日かを決められまくなっています。

各月の労働日数と総労働時間を定めた一覧表を作成する

このようなケースでは、下記の方法で対応することが可能です。

①4月の勤務表と、5月以降の各月の労働日数と総労働時間を定めた一覧表を作成する

②5月以降の勤務表は、一覧表通りに作成する。

まず、年間の労働時間の上限から年間で確保できる1日8時間労働の労働日数の上限を算出します。

|

年間の歴日数 |

労働時間上限 |

労働日数上限 |

|

平年365日 |

40時間×365日÷7日≒2085時間 |

2085時間÷8時間≒260日 |

|

うるう年 366日 |

40時間×366日÷7日≒2091時間 |

2091時間÷8時間≒261日 |

1年変形では、年間の労働日数の上限260日を各月に割り振ることが出来ます。そこで学期中にはできるだけ出勤してもらい、8月と1月にはお休みを多く・・・」と各月の労働日数を定め、一覧表を作成しまみました。

|

|

年間 |

4月 |

5月 |

6月 |

7月 |

8月 |

9月 |

10月 |

11月 |

12月 |

1月 |

2月 |

3月 |

|

労働日数 |

260 |

23 |

22 |

25 |

22 |

15 |

23 |

25 |

23 |

23 |

15 |

20 |

24 |

|

総労働時間 |

2080 |

184 |

176 |

200 |

176 |

120 |

184 |

200 |

184 |

184 |

120 |

160 |

192 |

但し、注意しなければならない法律があり、1週52時間まで、連続6日までという制約がります。加えて勤務表は各月の初日の30日前までには職員に提示しなければなりません。

運用をスター下園長に伺いました。

職員は、夏休み、冬休みにはしっかり休み、リフレッシュできたようです。しかし、課題があります。年度の途中で採用や退職場あった場合の法律上の賃金計算をいざやってみると難しくて・・・。賃金精算を行う時期は年度途中の退職者の場合退職した時点になります。

年度途中の採用者の場合には対象期間が終了する3月末時点で清算します。

この清算方法や時期をうっかり忘れたりすることがあるので、1年変形を採用する場合には十分に留意する必要があります。

⇒

保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

子どもの育つ権利を守るため、虐待の防止はもちろん、保育の質をどう確保し向上させるのか。国と自治体の政策にかかっている。

静岡県裾野市の私立保育園で起きた保育士による園児虐待事件は、氷山の一角ではないのか。各地で虐待や不適切な保育が相次いで発覚している。

富山市の認定こども園では、泣きやまない園児を倉庫に閉じ込めるなどの行為が繰り返されていた。仙台市の認可外保育所では園児に下着姿で食事をさせていた。熊本市の乳児院では職員が乳幼児に「顔面偏差値低い」「おデブだね」などの暴言を吐いた。

内部通報に園が速やかに対応できなかったり、自治体が公表を見送ったりしていた事例もある。裾野市の保育園では園側が職員に虐待を口外しないよう求めていた。

厚生労働省は都道府県などに対し、保育施設が虐待疑い事例を速やかに自治体に報告するよう通知した。虐待情報への対応について年内にも全国調査に乗り出す。

だが、厚労省が保育の質の確保にどこまで本気かは疑わしい。

都道府県や中核市は年に1回以上、保育所に足を運んで実地検査をするよう児童福祉法施行令で義務づけられている。厚労省は一定の条件下で、例外としてリモートや書面による監査への切り替えを認める施行令改正を本年度中に目指している。

実地検査の緩和は、コロナ禍や人員不足により実施が難しいとする自治体側からの提案を受けてのことという。実際、実施率が上がらず施行令違反の状態が続いている自治体も少なくない。

保育の質の確保には、外部の目が園内に入ることが重要だ。第三者評価は現在は努力義務にとどまる。実地検査は自治体職員が園を訪ねる貴重な機会になる。園の雰囲気や子どもの様子など、足を踏み入れて気づくことも多い。

保育園で虐待が頻発する今、実地検査を緩和すべきではない。子どもの安全を守るには、人員などを手厚くし、むしろ検査の強化を図る必要がある。

根本の問題として保育士不足の解消が急がれる。国は配置基準を引き上げて待遇を改善すべきだ。

現行の基準は1~2歳児6人につき保育士1人。4歳児以上だと30人につき1人だ。目配りさえ難しい状況で、保育の質に意識を向ける余裕が生まれるだろうか。

国としてろくに人もお金も充てず、現場で主に女性が低賃金と重労働に耐えて保育を担っている。この構造を変えていきたい。(長野毎日新聞デジタル版より)

→

保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A、何をどのように頑張れば、階層を上がっていくことができるのかを決めるのが、

キャリアパスの中で最も重要なルールのひとつである「任用要件・昇格条件」です。

この任用要件を決定して、職員にオープンにし丁寧に説明することが必要です。尚、任用要件では、次の4つの視点で検討をすすめれば良いと考えています

- 前等級における最低勤務年数

「リーダーを最低3年やらないと主任は務まらない」というような発想があると思いますが、このような考え方を昇格の条件として、1級は2年以上、2級は3年以上などのような形で採り入れます。そして各階層の滞留年数を決めます。つまり昇格を考えるときにも、この年数経過が一つの要件になります。- 資格

それぞれの等級で取得してほしい資格を昇格の条件として用いるという考え方です。- 実務経験

「優秀なケアスタッフだったのに、リーダーにしたらプレッシャーから力を発揮できず、結局もとの立場に戻さざるを得なくなった・・・」などというミスマッチをなくすために、指導監督職(主任等)になる前に、一般職の間に、一度でも委員会の委員長や行事のリーダー等をつとめた経験がある事などを、昇格条件にするケースもあります。少し大きな事業所では、複数の事業所を経験していないと(異動していないと)管理者になれないというルールもこの類です。- 人事評価

人事評価制度を取り入れている事業所では、必ずといっていいほど、その結果を昇格の条件に用いています。「階層に求められる業務ができているか」を評価しているのであれば、その結果を次の段階に進めるか否かの判断基準に加えるというのは、極めて合理的な方法です。

☞

①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A, 試用期間とは、わが園の職員として適性を実際の勤務を通して確認して、本採用できるかどうかを判断するための期間です。試用期間は、長期雇用を前提とした制度と言えます。

多くの園では、非正規職員の契約期間は1年としており、更新をしない限り、雇用期間満了により雇用は終了します。

試用期間は、労働法には「設けなければならない」といった根拠条文はありません。試用期間を設けるかどうかは園が任意に決めることが出来ます。しかし、一方で、非正規職員に

試用期間を定めることにより長期雇用(更新する)を約束しているように捉えてしまう懸念があります。また、試用期間を設け、本採用しないといった判断をした場合でも契約期間

の途中で、任期満了を待つことなく雇用を終了せざるを得ないほど重大な「やむを得ない事由」が必要になることもあります。このような事情から、非正規職員に試用期間を設けてもあまり機能しないことも多いのです。

それでは、そうすればいいのでしょうか。お勧めは、初期の契約期間を短くすることです。

例えば、最初の契約期間は3カ月とし、その間で適性を診断します。もし、適性がないと判断される場合には期間満了で雇用を終了します。更新する場合には、次の契約期間は1年にこだわらず、適切な長さにします。

応募者の方からすると、期間が短いという印象をもたれるかもしれませんが、この期間の趣旨をよく説明し、お互いに大切な期間であるということの理解を得る必要もあるものと思います。

⇒

保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)