保育

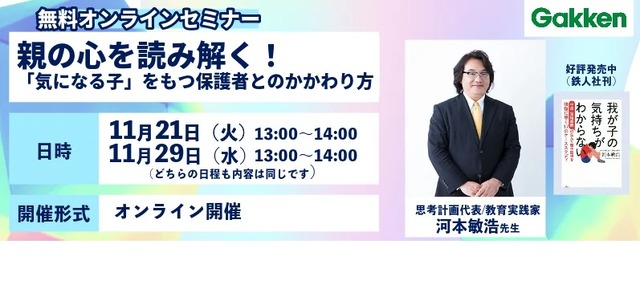

Gakkenは2023年11月21日と29日、幼稚園・保育所向けの無料オンラインセミナー「親の心を読み解く!『気になる子』をもつ保護者とのかかわり方」を開催する。21日はリアルタイム配信、29日は録画配信で、両日とも同じ内容となる。定員100名。事前申込制。

けの無料オンラインセミナー「親の心を読み解く!『気になる子』をもつ保護者とのかかわり方」を開催する。21日はリアルタイム配信、29日は録画配信で、両日とも同じ内容となる。定員100名。事前申込制。

Gakkenは2023年11月より、幼稚園や保育所向けに、多数のセミナーを開催する。

今回開催する「親の心を読み解く!『気になる子』をもつ保護者とのかかわり方」では、難しい子供を持つ親の悩みや、その悩みからくる不思議な行動など、メカニズムを解説する。「なぜ、こんなことを言うのか?」「なぜこんな要求をしてくるのか?」など、その行動の背後にある親の心と悩みに迫るという。

ゲストは、教育のスペシャリストである河本敏浩氏を迎える。「子供の難しさを受け入れない保護者への対応」「園に対するリクエストが多い保護者への対応」「過保護とネグレクトの基準」など、具体的な事例を出しながら、さまざまなケースについて講演する。

11月21日はリアルタイム配信となり、セミナー終了後に、チャットで質問などを受け付ける(すべての質問に回答はできない)。11月29日は、録画配信となり、両日同じ内容となる。定員は各日100名。参加無料。Webサイトより申し込む。

このほか、11月16日に「ICTツール『huglocation(ハグロケ―ション)』を活用した、安心安全で快適な送迎バスの運行法」、11月28日に「園舎専門の建築士と一緒に園の未来を考える!"園舎設計と補助金活用“セミナー」も開催予定。詳細はWebサイトより確認できる。

◆無料オンラインセミナー「親の心を読み解く!『気になる子』をもつ保護者とのかかわり方」

日時:

2023年11月21日(火)13:00~14:00(リアルタイム配信)

2023年11月29日(水)13:00~14:00(録画配信)

形式:オンライン

対象:幼稚園、保育所関係者

定員:100名

参加費:無料

申込方法: Webサイトより申し込む

幸せを感じにくくなっているときには、いま「あたりまえ」になっていることに「?」

をつけて考えてみるといいでしょう。

「本当にあたりまえかな?」と疑問をもって今の状況を眺めてみることです。たとえば、忙しい毎日を過ごしていると、不満が爆発しそうになるものです。給料の少ない会社、育児や家事に協力的でない夫、反抗的な子供・・・・全てが腹立たしく思えてしまうかもしれません。

でも最初に会社で働けるようになったときは、嬉しくてたまらなかったはず。たとえお給料が安くても、良い同僚がいたこと、やりがいのある仕事のつけたことに感謝したかもしれません。結婚したときもそう、大切人と毎日一緒にいられる安心感があった。子供が生まれた時は人生最高の幸せをかみしめたはず・・・・。

その状態が日常になってくると人は不平不満をもらすようになり「~だったら幸せになれるのに」なんて、ないものねだりをするようになるのです。幸せを感じられない原因で共通していることは、なにかがあること、何かができることを「当たりまえ」と思ってしまうこと。

元気で働けること。お給料をもらえて、欲しいものがかえること。愛する家族がいること。ケンカができるほど本音で何かをいえること。3度の食事ができること、ほっとできる場所があること、平和な街に暮らせること、そして、生きていること・・・・。

あるとき突然、あたりまえにあったものを失って初めて、不満だらけの毎日が、実は奇跡であったことに気づきます。そんなことだって「あたりまえ」で、だれもがわかっているのに、人はいとも簡単に忘れてしまう。

もし、時々、「もし、~がなかったら」と、かんがえてみるといいかもしれません。少しだけ目線を変えて、当たり前があたりまえでなく、有難い奇跡の連続だと思えたならば、

今見えている世界はかわります。当たり前にそこにあったものや出来事は「意味のあるものとして」輝きを放つようになります。

幸せになるためには、何かを得る努力をするより、幸せに気づく感受性を磨いた方が、ぞっと近道。一番大切なことは、近すぎて、見えなくなりがちです。

あなたがまだ大切なものを失っていないなら、失う前に気づいてください。何でもない毎日の中のなかに幸せが隠れていることに。幸せはあなたの心の中に宿っているということに。

「上機嫌で生きる」より。

⇒福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q, ある職員から「勤務終了後に夜間に、他の事業所でも働いてみたいのですが、問題ありませんか?」という質問がありました。金銭的な理由ということなので、現業に支障のないようにしてもらえれば副業を認めていきたいと思いますが、認めるにあたり留意点などあれば教えてください。

A,

厚労省の「副業、兼業に関するガイドライン」によると副業は、新技術開発や第2の人生の準備として有効であると書かれています。人口減少期を迎え 労働力の減少が叫ばれている我が国において、副業の推進により国は労働力の確保や生産性の向上を期待しているものと思われます。

では事業所としては副業を認めなければいけないのでしょうか。法律上、副業禁止の可否に定めはありませんが、過去の判例でみると「労働時間以上の時間をどのように利用するかは、労働者の自由」との考え方に立っていて、副業を認めることが基本的な対応と考えられます。

しかし、副業を解禁していく場合の注意点もあります。

まず、職員から副業を始めたいという申し出があった場合、事業所として、まずは本業に影響がないことを確認する必要があります。たとえば、深夜業に従事して、寝不足になり本来の業務がおろそかになってはいけません。他には他の事業所で勤務するとなると、当事業所の情報が漏れるリスクもあります。従って、事業所として申し出があった場合に許可することを前提にしつつも、いつ、どのような業務に従事するのかをきちんと確認し、内容を精査する必要があるでしょう。また、就業規則にもその点を下記の内容にて表現することがあります。

○○条 法人は職員が副業兼業に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止または制限することが出来る。

①労務提供上の支障がある場合

②企業秘密が漏洩する場合

③会社の名誉や信頼を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

④競業により事業の利益を害する場合

また、残業代の計算にあたっても注意が必要です。複数の事業所で勤務する場合、労働時間を合算して1日8時間、1週で40時間を超えることも想定されます。労基法ではその場合、合算した労働時間として超過時間があれば残業代を支払う必要があります。この場合、支払う側は、後から雇用契約を締結した方、もしくは法定労働時間を超えて働く原因を作った方に支払の義務が生じます。

次に社会保険関係ですが、雇用保険については、たとえ複数の勤務先でそれぞれ週20時間以上勤務していたとしても、主たる勤務先(原則、収入が多い方)でしか加入できません。

健康保険と厚生年金金保険については、複数の勤務先それぞれ加入条件を満たした場合、どちらで加入するかは本人が選ぶことになります。そのうえで、例えば、加入する先での勤務先給与が月20万円、加入しない方が月10万円だとすると合計額30万円に基づいて社会保険が計算されます。つまり、それぞれの勤務先の給与額に応じて按分計算され、両方の勤務先から毎月の社会保険料が控除されることになります。因みに健康保険証は、加入する勤務先の保険者のみから発行されます。

最後に、副業兼業を認めていく流れにはあるものと思いますが、一方で、副業は長時間労働につながりやすい等懸念点も指摘されています。本業副業を問わず、他でも働いている職員がいる場合には、もう一方の勤務先の労働時間を意識して、法令順守と健康管理に配慮していくことが必要になります。

保育ビジネス&サービスに特化した商談見本市「保育博2023」が2023年11月21日・22日の2日間、東京都立産業貿易センター浜松町館にて開催される。170社を超える多様な展示のほか、保育の新たな可能性を提案するセミナーなどを多数実施する。入場無料、事前登録制

保育ビジネス&サービスに特化した商談見本市「保育博2023」が2023年11月21日・22日の2日間、東京都立産業貿易センター浜松町館にて開催される。170社を超える多様な展示のほか、保育の新たな可能性を提案するセミナーなどを多数実施する。入場無料、事前登録制。

保育博は、保育博実行委員会主催、東京都後援で実施する保育ビジネスの商談見本市。2022年の東京開催では178社が出展し、2日間で3,735人が来場した。7月19日・20日には姉妹見本市「保育博ウエスト2023」を大阪で開催し、1,600人以上が来場している。

保育博2023も、170社以上の企業・団体が出展を予定しており、新製品、新サービスの展示やプレゼンテーションに加え、業界の著名人による主催者セミナーや、保育従事者の日々の業務に直結するエデュケーショナルセミナーなど、多岐にわたる企画を展開。保育に関する総合的な情報発信を行う交流の場・学びの場を提供する。

展示エリアでは、学習教材・教育サービスや業務効率化・経営システム・サービスのほか、運輸・送迎・配送・回収サービス、防犯、見守りシステム・サービス、教員用・事務室用品、小型遊具・玩具(含知育玩具)など、多岐にわたる企業・団体が商品やサービス、システムを紹介。Webサイトでは製品カテゴリやブランド名などで出展者を検索することもできる。

展示エリア以外では、業界著名人による園経営者向けの「マネジメントセミナー」、日々の業務に直結する「エデュケーショナルセミナー」、自社製品やサービスを掘り下げる「出展者プレゼンテーション」などの講演を実施。聴講無料、事前予約不要。当日先着順で受け付ける。また、「研修・ワークショップ」を各日3プログラム実施。研修・ワークショップのみ事前予約制となっており、11月10日までWebサイトで先着順で受け付ける。

各プログラムの内容や参加方法など、詳細はイベント公式サイトで確認できる。

◆保育博2023

日時:2023年11月21日(火)~22日(水)

会場:東京都立産業貿易センター 浜松町館(東京都港区海岸1-7-1)

対象:保育園・幼稚園・こども園など、保育・教育業界の関係者

参加費:無料

申込方法:Webサイトからアカウントを作成して事前登録

※研修・ワークショップのみ別途要事前予約(11月10日まで先着順)

「130万円の壁、106万円の壁」について

厚労省から正式な情報が出始めましたので、共有いたします。

1.130万円の壁について

制度の概要としては「繁忙期の残業等により、一時的に収入が増加したために130万円をこえてしまったとしても、健康保険の扶養に入り続けることができる」というものです。

ただし、「一時的な収入増加」であることが条件なので、そもそもの雇用契約書の労働条件が年収130万円を超えてしまっている場合等、一時的と認められない場合はこの制度の対象外となります。そのために「一時的な収入増であることの事業主証明」が必要となります。また、最終的な扶養認定については、被保険者が加入している健康保険組合等の判断となります。

2.106万円の壁について

現在、社会保険に加入していないパートさんが、労働時間を延長することで社会保険の加入要件を満たした場合、キャリアアップ助成金として最大50万円の助成金が受けられるというものです。

この助成金はあくまでも、会社が申請して会社に振込まれるものなので、労働者本人に50万円が支給されるわけではありません。

あらたに社会保険に加入するパートさんが社会保険料の自己負担により手取りが減少しないような取り組みを会社が行うための助成として、 このキャリアアップ助成金のコースが新設されております。

詳細は当社にお問い合わせください。

Q

現在の就業規則では「欠勤が1か月以上にわたったとき・・・休職期間は3カ月」とあります。ただ、休職および復職を命ずる判断基準等の詳細の定めはありません。就業規則の規定についてアドバイスをお願いします。

A,

A 休職制度を設けるのであれば、休職と復職を命じるかどうかを判断する上での、公正な客観的な判断基準が必要です。その他にも就業規則に盛り込むべき内容は下記になります。

①休職について

・休職を命じる職員に要件

・休職を命じる判断基準

・休職期間

・休職中の賃金

・休職中の留意点

②復職について

・復職後の働き方

・復職を命じる判断基準

③休職期間完了時の取り扱い

上記の中で、休職を命じる判断基準では、例えば、「診断書の提出」はもちろん、「回復に何年もかかる場合には休職は命じない」または「業務外の同じ傷病が理由で欠勤と出勤を繰り返すようなときには休職は命じない」など、状況を想定しながら規定に落とし込んでいく作業が必要となります。休職期間については、「休職期間中であっても園は社会保険を負担しなければならないので、これまでの貢献度合いを考慮し、勤続年数が長い職員と短い職員では差を設ける」ことも大切です。

復職については、復職を命じる判断基準は、本人の復職願いの提出の他、主治医の診断書、

本人との面談実施や園指定の医療機関の受診なども必要です。また、復職後、もし同じ傷病で欠勤した場合には復職を取消、直ちに休職を命じることとし、休職期間は、前の休職期間と通算すること等の規程も必要です。

休職期間満了後の取り扱いについては、回復を見込んで休職を命じたけれど、回復できない場合には、残念だけど退職とせざるを得ない、ということで、休職期間満了日をもって

退職とします。

まずは、上記の内容を規定に明記しておくことで、いざというときには、冷静に対処できるようになります。

⇒保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

政府は、教育・保育施設における送迎バス園児置き去りなどの事故を受け、命の危険につながりかねない事例100件を取りまとめた「ヒヤリ・ハット事例集」を公表した。おもに子供の所在や行動を把握できなくなった事例を中心に掲載している。

政府は、教育・保育施設における送迎バス園児置き去りなどの事故を受け、命の危険につながりかねない事例100件を取りまとめた「ヒヤリ・ハット事例集」を公表した。おもに子供の所在や行動を把握できなくなった事例を中心に掲載している。

「ヒヤリ・ハット事例集」は、2022年度「子ども・子育て支援調査研究事業」の国庫補助を受け、日本経済研究所が作成し2023年3月付で公開した。事例集の作成にあたっては、有識者や教育・保育団体、先行自治体を構成員とする「意見交換の場」を開催し、各団体の協力のもと収集。場面ごとの傾向や共通の注意事項について分析し、試行的に重大さのレベルをリスクに応じてレベル0~3の4段階に分類している。

ヒヤリ・ハット事例は、「送迎バス」7件、「園外保育」25件、「園内(室外)保育」29件、「園内(室内)保育」39件の4場面100件。リスクレベルは、間違ったことが実施されたが子供には変化がなかった場合(実害なし)の「レベル1」が9割を占めている。

最多は、園内(室内)保育での「抜け出し」19件。ついで園外保育での「見失い・行方不明」10件、園内(室外)保育での「抜け出し」10件、「置き去り」9件。「抜け出し」の要因は、職員の思い込みや確認不足のほか、子供の行動把握ができていなかったことなどが多くみられた。

政府は、同事例集を各教育・保育施設が職員に対し園内で事故防止対策の研修を行う際に活用したり、行政などがヒヤリ・ハット事例集を作成する際の参考資料としての活用を想定。事故予防に役立ててもらいたいとしている。

⇒保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

どこかでこんな言葉を聞いたことがあります。「自立とは、たくさんの依存するものをもっていること」「自立」というと、自分で立っているようですが、実はそうでありません。人が生きている以上、必ず何かに依存して生活は成り立っているものです。なにかひとつのことに依存したり、しがみつたりしていては、それがなくなったときにバランスが崩れ、生きていけなくなります。ひとつのものがなくなってもちゃんと立っていられること、自分で自分自身を引き受けられることを「自立」と呼ぶのでしょう。

昔からよく日本人は「おかげ様」という感謝のことば、「お互い様」という謙虚さ、やさしさの言葉を挨拶にように口にしてきました。これは素晴らしくバランスのとれた言葉で、この二つを忘れなければ、たいていの人間関係はうまくいくといってもいいかもしれません。自分がうまくいったときは「おかげ様」。よかったねとかおめでとうと言われたときは「おかげさま」と返します。自分が今こうしていられるのは、多くの人やものに支えられているということ。周りにいる人だけでなく、陰となって支えてくれている祖先や自然に対しても「おかげ様」です。

他人のよくないことに接したときは「お互い様」。「迷惑かけちゃってごめんなさいね」と言われたときは「お互い様ですから」と返します。日常生活の中で、相手に腹が立ったり、失望したときでも、心の中で「お互い様」とつぶやくと「自分にも至らない点がある。知らず知らずのうちに迷惑をかけていることもあるのだろう」と多くは許せる気持ちになってきます。

人は他人のやったことに対して厳しくなりがち。余裕がなくなると、自分の利益だけを考えてしまう「エゴ」が顔を出します。エゴがあるから感情の行き違いや争いが起こります。

他人は「~してくれない」私は「こんなにしているのに」と嘆く前に、目に見えないところで人に支えられていること、助けられていることに気づけば、そんなエゴを「ちょっと待ってそうじゃないでしょう」と修正することもできます。

「おかげ様」「お互い様」を呪文のように繰り返していれば、こころの持ちようが変わります。不思議と自分は一人じゃない。多くの人に支えられている、と心強い感覚になります。

「おかげ様」「お互い様」で人やものや世界とつながることができれば、なにも怖いものはないとさえ思えてくるものです。自分がひとのために何かできることはあるし、人に何かをしてもらうこともある、という姿勢・・・。それが本当の「自立」ということだと思うのです。(有川真由美「上機嫌で生きる」より)

⇒福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

「皆さんは、“正直”と“誠実”の違いを説明しなさい、と言われたら、何と答え

ますか?」

・・・・・・・・

日常的に何となく使い分けていますが、あらためて

“違いは何?”と質問されたら、

なかなか答えずらいものがありますよね。

何だろう?

ある先生はこう表現されました。

「正直とは、“現実に言葉を合わせる”

ことであり、

誠実とは、

“言葉に現実を合わせる”ことである」

・・・・・

素晴らしい定義だと思いませんか?

“正直”

は、時には難しいかもしれませんが、

実行するのは比較的容易な事かもしれません。

でも、

“誠実”

は、なかなか難しいですよね。「言葉に現実を合わす」

この積み重ねを継続することで、私たち経営者やリーダーは成長していくのかも

しれません。

自分自身や自分自身の家族は勿論、社員や社員の家族、

そして、ご利用者やその家族をしっかり守るためにも、

私たち経営者やリーダーは、

仕事や自分自身、全てに対して

“誠実に”

向き合い続けなければならないのでしょうね。

⇒福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

ある園長先生からのご相談です。

この園の開園時間は9時から19時まででです。子供たちが順次登園し、9時半から午前中いっぱいまでがメイン活動です。年齢に応じて12時前後から昼食、12時30分以降は午睡クラス、クラス活動13時30以降は降園、または預かり保育・・・とさらに分かれていき19時の閉演に向けて子供の人数は段階的に減っていきます。園長先生の希望は、午前中は職員を手厚く配置し、メイン活動を充実させたいと思っていらっしゃいます。

しかし、遅番職員は10時に出社するので、9時半からスタートするメイン活動にと途中方はいることになり、落ち着いて取り組むことが出来ない、これを何とかする方法はないですか、というご相談です。

職員の配置をコントロールする。

園の一日の流れに応じた子供の活動状況や人数によって、職員の人数を手厚くしたり、配置基準通りの人数にしたりすることを可能にする職員配置を検討することも可能です。

現在の働き方は1日8時間の固定で、1か月変形を採用し、各月の労働日数は決まっていました。園長先生が実現したいメイン活動の充実を念頭に置きながら就業規則の運用を考えてみました。例えば下記のような運用です。

①1日労働時間は、6時間、8時間、10時間。の3種類とする。

②各月の6時間の日と10時間の日を、同じ日数で設定する。

③就業規則に定めていた1か月変形の各月の労働日数は変えずに、各月の6時間、8時間、10時間の日数を決める。

就業規則は下記のように書き換えます。

|

|

従来の定め |

今後の定め |

|

早番 |

8時間労働 7:00~16:00(休憩60分) |

6時間労働 7:00~13:00(休憩なし) |

|

普通番 |

8時間労働 8:00~17:00(休憩60分) |

8時間労働 8:00~17:00(休憩60分) |

|

遅番 |

8時間労働 10:00~19:00(休憩60分) |

10時間労働 8:00~19:00(休憩60分) |

|

但し書き |

|

月内において、早番と遅番の日は同じ日数とする |

6月の労働日数と労働時間を示した下記表のように6時間、10時間の日を同じ日数で設定し、各月にの労働日数は変えていません。これであれば、各月の労働時間数はこれまで通りです。

|

|

以前 |

これから |

|

所定労働日数 |

21日 |

21日(早番4日、普通13日、遅番4日) |

|

所定労働時間 |

168時間 |

168時間 |

このようにした結果、9時半から午前中のメイン活動にはその日に出勤する6時間、8時間、10時間すべての職員の配置が可能になります。

毎月の勤務表は、前月末日までに職員に提示します。勤務表の作成に当たっては週(日曜から土曜)に1日の休日を確保しながら、各月で決めた6時間、8時間、10時間の日数を労働日とします。

この運用を始めた園長先生にお伺いしました。

午前中に職員の手厚い配置が可能になり、子供への配慮が行き届き、子供の意欲にこたえる保育ができるようになりました。「メイン活動の充実」を実感することが出来ています。また育成担当職員に余裕が出来、OJTによる育成に成果が出始めました。当初は10時間労働になる日の仕事ぶりが心配でしたが、時間が長いことをうまく利用して計画的に業務を進めたり、行事の準備に取組む姿が見られ、心配は杞憂に終わってくれました。13時で勤務終了となる早番の日は休憩時間が無い為、拘束時間が短いので、職員はワークライフバランスを活かし、趣味や習い事を始めた職員もいたり、概ね職員にも好評のようです。

⇒保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)