保育

A、命令がなく、業務とは無関係な早めの出勤については、給料を支払う必要はありません。

労働時間とは

労働時間とは原則として「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことを言います。つまり、院長の指示命令がないのもかかわらず勝手に出勤している時間というのは労働時間ではありません。

業務命令はなくとも業務上必要な時間は労働時間

しかし、始業時間8時30分からでも「8時15分に出勤して、これとこれをやっておかなければ、診察の受付時間である8時30分には開始できない」という場合があります。このことを院長がわかっていながらスタッフの善意に頼ったままで積極的な対策を講じない場合、

この15分は黙示の業務命令の下行った業務として業務時間として扱われます。命令がなくとも15分前出勤が常態化しているのであれば、業務上必要な時間であり、それは労働時間になる可能性が高いといえます。

そもそもクリニックの始業時案は、診療受付までの準備を要する時間を見積もったうえで設定されますから8時30分の受付開始時間と同時に労働時間がスタートするといったところは聞いたことがありません。つまり、準備時間を15分と見積もるなら、8時15分が始業時間になるわけです。

掃除などをしてくれる場合には

質問のポイントは 例えば8時30分からの勤務時間開始でよいにも関わらず、8時からきて作業をしている場合にはどうするか」という点にあります。指示していないけれど、何かやっている、そしてタイムカードをおしている、するとこの時間に対価を支払うべきであるか、という疑問が出てくるであろうと思います。

しかし冒頭に述べたように、あくまで労働時間は指揮命令下にある時間です。自主的に作業をしていることに対して原則、給与の支払いは必要ありません。

職場の人間関係にも配慮する

また「8時30分始業なのに、一番の先輩社員が8時に出勤しているため他のスタッフが全員8時に出勤している」といったケースもあります。そうすると新しく入ったスタッフから「事実上強制的に出社させられているのになぜ給料がでないの」といった文句が出てきます。そのような場合に、早く出勤するスタッフに「ほかのスタッフが影響を受けるので、あまり早く出勤しないように配慮してほしいこと」もしくは「早く出勤するのは構わないが、他のスタッフに同時の時間に出勤することを強制しないように」と伝える必要があります。

自主的に早く出勤するスタッフにも、それぞれの理由があるのでしょう。準備をしっかりとしてから仕事を始めたいというプロ意識から早く出勤するスタッフもいるでしょう。仕事の喜び、積極性、職場への貢献やチームワークといった仕事観を否定することのないよう、伝え方には十分配慮する必要があると思います。

タイムカードの管理

タイムカードの打刻時間は原則としてクリニックに入った時間と出た時間を示しており、必ずしもそのすべてが労働時間になるわけではありません。業務がおわりスタッフ間でおしゃべりをして帰る場合などその時間まで給料を支払う必要はないのです。

ただし注意しなければならないのは、おしゃべりの時間わからないと、タイムカードの出勤時間から退勤時間までの時間がそのまま労働時間とみなされてしまう可能性があるということです。そのため「時間外労働は、院長の指示で行うものでおこなうものである」と周知しておくとともに、院長が承認しなかった時間がある場合にはその都度記載しておくなど、適切に把握しておくことが必要です。よくあるのは、タイムカードと時間外労働申請を並行して取り入れているケースです。例えば、17時間までの勤務の人が17時半にタイムカードが押されているような場合、時間外申請が「患者対応のため15分残業」となっていれば15分の残業代を支払えばよいということになります。このように時間外労働の管理があれば、タイムカードを押していたとしても、その分の給料をすべて支払う必要はないということになります。

~保育現場と家庭を写真でつなぎ 「保育の質」を可視化へ~

株式会社サクラクレパス(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:西村彦四郎、以下:サクラクレパス)は、このたび新たに保育サポートICT事業への参入を目指し、「保育現場と家庭を写真でつなぐ」をコンセプトとした新サービス「イロドキⓇ」を2025年4月1日より本格展開いたします。

「イロドキⓇ」ウェブサイト: https://www.irodoki.com

「イロドキⓇ」は、園生活の様子を先生の手間をかけることなく、写真で簡単に保護者へ共有することができる、園と保護者・子どもたちとの円滑なコミュニケーション、相互理解を促進するフォトサービスです。「我が子が園でどのように過ごしているかをもっと知りたい」という保護者、「子どもたちの様子をもっと伝えたいが日々の業務が忙しく十分に対応できない」という園側、それぞれの悩みを解消し、よりよい保育の実現をサポートします。これまで以上に、子どもたち一人ひとりにフォーカスした、タイムリーな共有ができることで、その日のできごとを逃しません。

「イロドキⓇ」では、先生が専用のカメラアプリで撮影した写真がシステムに自動アップロードされ、AIによる子どもの顔の選別まで自動で行われます。園の管理画面では先生が配信前にチェックをするだけで、保護者専用アプリに即時に共有でき、保護者はアプリからいつでも我が子専用の写真アルバムとして閲覧することができます。料金は園も保護者も基本無料。希望される保護者は月額サブスクリプション型で、写真のダウンロードや家族招待機能もお使いいただけます。

現在、日本では保育を取り巻く環境は大きな転換期を迎えており、待機児童解消が進むことで「量」の問題から「質」の問題への認識・課題転換が行われています。サクラクレパスは「イロドキⓇ」をはじめとしたICT事業を通じ、保育の質向上に向けた課題解決に取り組んでまいります。

「イロドキⓇ」の特長

①先生専用のカメラアプリで撮影後、自動アップロード

撮影するだけで園の管理画面に自動アップロードされるため、データ移行が不要です

※専用アプリを使わずにお手持ちのデジカメ等で撮影した写真データも手動でアップロード可能

②顔認識AIでお子さまの顔を自動選別・自動カウント

写っている子どもの顔をAIで判定し、自動で個別ふりわけ&写真データの枚数カウントができます

③保護者アプリでいつでも閲覧

我が子専用の写真アルバムとして成長をいつでもふりかえることができます

※月額サブスクリプション型のプランに加入することで無制限ダウンロードや家族招待機能が利用可能

3つの特長に加え、園の管理画面では日付や園児ごとに写真検索も可能なため、園での写真管理をより簡単に行うことができます。活動タグ機能や園ダイジェスト機能など先生のふりかえりにもご活用いただけます。「イロドキⓇ」のネーミングに込めた「子どもたちの彩りあるわくわくドキドキの瞬間(とき)を届ける」ことで、子どもたち一人ひとり“今”にもっと寄り添える環境づくりをサポートしてまいります。

Q 当施設では、中途採用にも試用期間を設けています。過去の経験を見込んで採用した職員でも結果として適正に欠いていたという経験がある為ですが、能力に問題のある職員の本採用を拒否する際にどんな点に注意すべきでしょうか。

A 経験のある職員を中途採用したはいいが、予想外に能力が低くて困ったという話はよく聞きます。複数の施設を渡り歩く問題児でも転職したばかりのころはおとなしく、職場の水に慣れてきたところに少しづつ牙をむき出してくるようなケースもよくあります。

中途採用に関しては、新卒学卒者に比べれば期待値が高いため、そのものの能力や勤務態度等の評価をめぐるトラブルは多いものです。したがって中途採用者であっても、使用期間を設けることは大切です。ただし、トラブル防止のためにも就業規則の規定に基づいて規定を設けること、本採用を拒否する場合があることなどを雇用契約締結の際にきちんと説明しておくべきでしょう。

試用期間満了での本採用拒否は解雇に相当する

試用期間途中の解雇については、採用後14日間を超えて就労した職員には解雇予告が必要です。この場合、少なくとも30日前に解雇を予告するか、即日解雇の場合には30日以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。

また、試用期間中はいつでも「解雇」が許されると思い込んでいる経営者の方もいらっしゃいます。これは誤りで、試用期間であろうと解雇については一般の職員と同様、入職後14日を超えれば予告手当が必要ですし、安易に解雇が認められないのは一般職員と同様です。ただ、本採用に拒否(事実上の解雇)事由が就業規則に明記されていて、採用時の「面接などでは予見できなかった事実」として該当すれば、それは認められるケースもあります。ここで大切な事は、「本採用拒否」の事由を就業規則に記載しておくことです。本採用拒否が認められる具体的な基準については、裁判例などから、「勤務態度不良」「勤務成績不良」「業務遂行能力の不足」「協調性にかける」「経歴詐称」などは具体的な理由として挙げられます。問題は、能力が不足しているということをどのように説明するかということです。

・「本採用拒否」に関する就業規則の記載例

一 遅刻、早退、欠勤が複数回あり、出勤状況が不良の場合

二 上司の指示に従わない、同僚との協調性が乏しい、誠実に勤務する姿勢が乏しい等の勤務態度が不良の場合

三 必要な教育を施したものの法人が求める能力に足りず、改善の見込みが薄い場合

四 経歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用された場合

五 反社会的勢力若しくはそれに準ずる団体や個人と関係があることが判明した場合

六 督促しても必要書類を提出しない場合

七 健康状態が思わしくなく、今後の業務に耐えられないと認められる場合

八 法人の事業に職員として採用することがふさわしくないと認められる場合

九 懲戒解雇などの解雇事由に該当する場合

問われるのは注意指導したプロセスと記録

試用期間の解約権にもとづく解雇であっても、本採用拒否が有効と求められるための重要なポイントは、能力と適性が欠如している職員に対して「繰り返し注意・指導をしたけども改善の見込みがなかった」という事実とプロセスです。これは、通常の解雇の有効性が問われるプロセスと同様です。また、このような注意・指導を行ったという記録を残しておく必要もあります。

実務上は「退職勧奨」が一般的

本採用を拒否する場合、実務上は就業規則に基づいて退職勧奨をおこなうのが一般的です。試用期間中の評価をきちんと説明すれば、本人も「試用期間だからしかたない」と退職勧奨に応じるケースが多いように思います。そのためにも、就業規則には具体的な本採用基準を規定しておくことで、退職勧奨の説得材料にもなるわけです。

コドモンは10日、保育士配置基準の実態調査の結果を発表した。

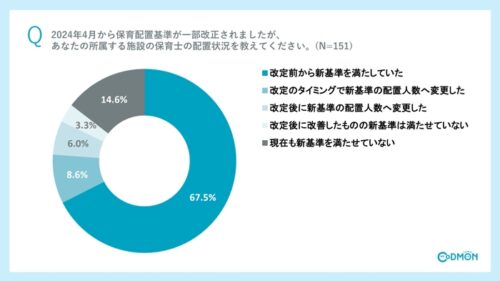

2024年4月、76年ぶりに保育士の配置基準(保育園児の人数に対して最低限必要な保育士の人数)が見直され、保育士1人が受け持つことができる園児の数は3歳児では20人から15人へ、4歳児、5歳児では30人から25人へと配置人数がそれぞれ変更された。

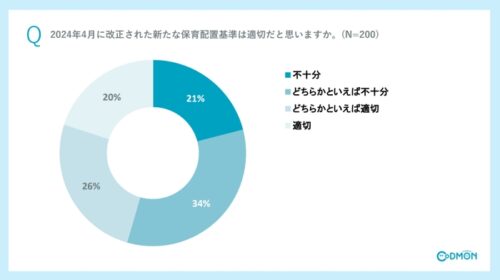

同調査は、新たな配置基準へと改正されてからおよそ1年経った今、保育士の労働環境にはどのような変化があったのか、全国の保育士200人を対象に調査したもの。

それによると、新配置基準への対応実態は、8割以上が基準を満たしている結果となった。

配置基準変更による効果は、半数が「子ども一人ひとりに向き合う時間が増えた」と実感している結果となった。一方で、「特に変化を感じなかった」が31.8%だった。

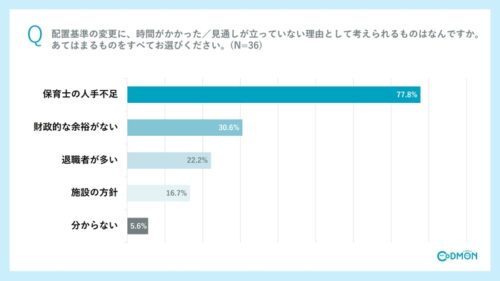

配置基準変更における課題では、「保育士の人手不足」が77.8%で最多。次いで「財政的な余裕がない」30.6%、「退職者が多い」22.2%となった。

配置基準変更に向けた対応としては、「正社員の雇用」と「短時間勤務者の雇用」がそれぞれ3割。「非資格保有者の採用」で賄う施設があることもわかった。

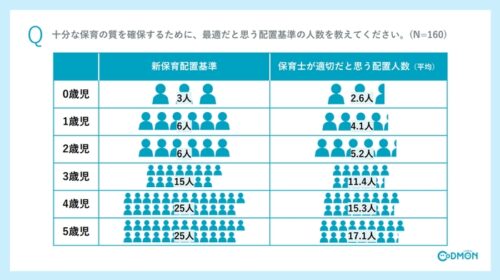

最適だと思う配置基準の人数については、その平均値はすべての年齢で現在の国の配置基準を下回る結果となった。特に2024年4月に30人から25人へと改正された4歳児に関しては、最適だと思う人数の平均値は15.3人とおよそ10人も下回り乖離がみられた。

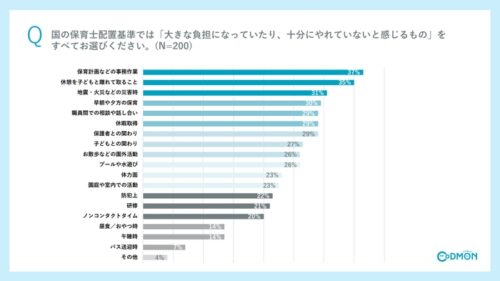

新配置基準において現場職員の大きな負担となっている業務は、「保育計画などの事務作業」が36.5%で最多。次いで「休憩を子どもと離れて取ること」が35%となった。

家族の中に、愛や理解、平和があったなら心の病やストーカー、DVなど、多くの問題はうまれてこなかったでしょう。

「夫婦だから」「親子だから」「兄弟だから」なんにもしなくても気持ちは通じ合うはず。イライラしたり、不機嫌でいても、感情をだしても許してもらえるはず。だから外での付き合いをたいせつにしたり、人脈を広げたりすることの方が大切なはず、と。

でもそれは誤解です。

家族とはもともと形態があるものではなく、自分たちで、こころをかけて作っていくものものです。安定した関係を作るには、それなりの時間とエネルギーが必要です。

近い人との距離感は、近いからこそ難しいものです。近いからこそぶつかったり、面倒だったりします。それでも心を砕いて、相手に寄り添うことが必要なのです。

自分のことを理解してほしいならば、相手のことをまず理解しましょう。

一緒に食事をとり、一緒に話をしましょう。相手の問題を一緒に解決しましょう。

嬉しいことも共有しましょう。

愛する人たちと笑顔の時間をすごせることほど、幸せなことはないと思います。

いちばん身近にいる人が、自分を理解してくれることほど、幸せなことはないはずです。

自分を大切にしようと思ったら、いちばん近い人を、いちばん大切にすることではないでしょうか。

Q、当施設は職員の中途採用が多く、入職時期もバラバラです。有給休暇の付与に関しては、個人の入社日ごとに付与する方法を採用していますが、事務対応の煩雑さから付与日を統一することを検討しています。その場合、留意すべき点はどのようなことがありますか?

A,

有給休暇の基準日を一律に定めて付与することを「斉一的取り扱い」と言いますが、前提条件となるのが、「前倒しで付与する」ことです。例えば、4月1日を基準日と定める場合、9月1日入職した職員は、6か月継続勤務すれば翌年の3月1日に10日の有給取得の権利が発生します。この場合、基準日を統一し4月1日に繰り下げての付与(入職から7か月目の付与)は認められません。有給休暇の斉一的取り扱いについては、下記の要件を満たす必要があります(平成6.1.4基発1号、平成27.3.31基発0331第14)

- 斉一的取り扱いや分割付与により、法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと。

- 次年度以降の有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じまたはそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。

しかし、基準日を前倒しで繰り上げるため、入職時期によりどうしても不公平が生じてしまいます。ここをどのように考えるかがポイントになります。それでは、その代表的な対応とその留意点を下記致します。

①基準日を月初などに統一する

入社が月の途中であっても、基準日を月初などに統一します。例えば、同じ月に採用した方の基準日を月初に統一することにより、統一的な管理が可能となります。この場合、

5日取得させる期間も月ごとに統一できることになります。

② 基準日を「年2回」とする緩和策をとるケース

例えば、4月1日と10月1日の2回に統一する方法もあります。全職員同一の基準日に統一するよりは、入職時期による不公平感が軽減できます。4月1日から9月30日までに入職した職員の基準日は10月1日に10日付与し、10月1日から3月31日までに入職した職員は4月1日に10日付与します。以後、それぞれ4月1日と10月1日を基準日としていきます。この場合、7月1日入職者の8割出勤の考え方は以下のようになります。

6か月継続勤務後の本来の基準日である1月1日から短縮された3か月(10月~12月)

は全期間出勤したものとみなし、この期間を含めて7月1日から12月31日までの6か月間で、8割以上出勤したかどうかを計算します。

基準日の統一は前倒し付与が原則の為、4月1日入職者は6か月後に10日付与され、9月1日入職者は1か月後に付与される不公平感は残りますが、年1回と比較すれば、不公平感は緩和されているのではないでしょうか。

③分割して前倒し付与したら次年度基準日も繰り上げる

施設によっては、入職と同時に10日付与するケースや、「入職3か月後(使用期間終了後)に3日付与、6か月後に7日付与」と分割して付与するケースがあります。分割して付与する場合も先の行政解釈(上述(2))にあるように、前倒し付与したら次年度の基準日も繰り上げます。

例えば4月1日入職者に、使用期間終了後の7月1日に3日付与し、10月1日に7日付与した場合、次年度に11日付与する基準日は本来の付与日(10月1日)から1年経過後ですが、初年度の3日分を3か月繰り上げて付与したため、次年度の基準日も同様に3か月繰り上げ、「7月1日から1年経過後」に11日付与することになるわけです。この点も注意をしながら前倒しのルールを検討していく必要があります。

以上

福岡市西区の保育施設で、園児や職員あわせて38人が、嘔吐や下痢などの症状を訴えました。

ノロウイルスによる集団感染とみられています。

福岡市によりますと、福岡市西区の保育施設では2月28日までに、0歳~6歳までの園児37人と、30代の職員1人が、嘔吐や下痢などの症状を訴えました。

このうち0歳の女の子1人からノロウイルスが検出されたということです。

市はノロウイルスによる集団感染とみて、この保育施設に対し感染予防や感染拡大の防止を指導しました。

症状を訴えた37人に重症者はおらず、全員快方に向かっているということです。(RKBオンラインニュースより)

A 評価フィードバックを年2回実施し、さらに個別面談(毎月)にて課題解決のフォローを行っている。

人事評価でもっとも大切なキーワードは何でしょうか。それは「透明性」と「納得感」です。透明性とは、人事評価でいえば、どういう評価項目で、だれがどのようなプロセスで評価をしているのかが明確であること。また「納得感」とは、なぜその評価結果になったのか被評価者が理解し、納得することです。しかしながらこの納得感が生まれるのはそう簡単にはいきません。なぜなら多くの職員は、自分は一所懸命仕事をし、それなりに仕事で貢献していると思っているからです。しかしながら、上司の評価がそのようなものでない場合には、だれしも心穏やかでは、いられないはずです。半ばあきらめて、表面的に納得したフリをしている場合も多いのではないでしょうか。それでは納得感を醸成するにはどうすればいいのか。まず、絶対に必要なのが、フィードバック面談です。面談では、自己評価と上司評価が明らかに違っている項目に着目し、その評価にした根拠を具体的に話し合うことで、お互いの視点や期待レベルを知ることができ、初めて「納得感」が醸成されてくるものです。

A、相手を見抜くポイントを3つおさえましょう。

1、履歴書は必ず事前にチェック

最初のポイントは、事前に履歴書をしっかり見てから面接に臨むことです。面接の場で見るだけでは、大切な点を見逃してしまう可能性があります。

例えば、学校を卒業してから就職するまで数年のブランクがあったり。医療事務の仕事をとったにも関わらず、飲食店の仕事をしたり等の点では面接をしながらではなかなか気が付きにくいものです。面接が終わった後、「そいう言えば、こればなぜだろう・・・」と気になってしまうことも珍しくありません。

そのため、履歴書は可能な限り事前に送ってもらうようにし、それが難しい場合には当日であっても直前に目を通してから面接に行うことが大切です。当日の面接前に事前記入物を書いてもらい、その間に履歴書に目を通すのも一つの方法です。

事前準備をしっかり行うことで「面接で聞きたいことがきけなかった」という事態を避けることが出来ます。

・履歴書から見えてくること

履歴書の誤字脱字、記入ミスも重要なチェックポイントです。それは、その人が確認をする

見直すという習慣がついています。しかし、誤字が多いということは、それが無い為、仕事もやりっぱなしになってしまう可能性が高いと判断できます。

履歴書の住所と連絡先が異なる人にも注意が必要です。あるクリニックでは、家庭内のもめごとで住民票上の住所と連絡先が異なる人を雇用したため、クリニックにプライベートの電話がかかってくるなど業務に影響が及ぶ事になりました。

また志望動機の欄に記入がない場合もありますが、このことから意欲の程度が確認できます。書いてある人でもその内容がしっかりクリニックの内容を踏まえたものであるかどうかも大切です。通勤時間が短いからというのが本音としてもそれをそのまま書いてしまう人なのか、そのままではまずいと感じ、クリニックのWEBサイトから、後付けでも「クリニックのこういうところに惹かれました」と書ける人なのかを見ていきます。

「通勤時間が短いから」という理由は一見、正直な意見のようにも感じます。しかし、その素直さでは、他の人がどう感じるか、を踏まえた対応がとれない一面と理解することも可能です。このような質問は必ずといっていいほど必ず聞かれる質問です。その準備をしっかりできる人かどうかは「相手からどう思われるかを想像できる」というコミュニケーション能力の重要な判断材料になります。

履歴書の写真も重要です。写真の映りかたは他者にどうみられるかを意識している人と意識しない人で違います。暗い表情で髪も整えられていない人は、他者の眼を気にして身だしなみを整える習慣がなく、一般常識が欠けている可能性が高いと言えます。

次回のメルマガでは続きをお伝えいたします。

Q 面接で良い人材を見抜く方法とは②

A、相手を見抜くポイントを3つおさえましょう。

2、退職理由は必ず確認

二つ目のポイントは、前の勤務先を必ず聞く事です。辞めた理由は5つあれば5つ全部「ここはどうして辞められたのですか」とひとつづつ確認していきます。

その場合、「院長の○○が原因で・・・」と辞めた理由を他人責任にする人は要注意です。それが事実であったとしても言うべきことではないからです。そういう人は同じように、自分の問題を他人の責任にして退職する傾向があります。

「体力的にきつかたった」ということを辞めた理由に挙げている人には、その程度の業務時間で、具体的にどのような業務がきつかったのかということをきくことで、その人の体力や仕事のスタンスを知ることが出来ます。

また「転職回数や頻度」も重要なポイントです。どのくらいのスパンで職場を変えているかを見て、半年や一年でコロコロ変えているようでは、今回も同じことになる可能性は高いと言えます。またある1か所では10年以上続いている状況であれば、風土さえ合えば、勤め続けてくれる可能性も期待できます。

3,質問はオープンクエスチョンで。

3つ目のポイントは、質問の投げかけ方です。どういう人かを掴むには、相手に話させr質問、オープンクエスチョンが有効です。この質問を答えようとすると、「イエス、ノー」で答えることが出来ないため、考えながら出てきた答えには、その人のホンネが出てくることが多いです。

例)仕事をするうえでどのような時にやりがいを感じますか?

これまでの仕事の中で患者様やお客様に喜んでいただいたエピソードを教えてください。

仮に「イエス、ノー」で答えられる質問でも、より掘り下げた質問を切り返していくことが必要です。例えば、保健所を忘れたという患者様にどのような対応をしますか、先輩がスタッフの悪口をいっていたらどうしますか、など具体的な質問をしていくと、リアルな場面が想像でき、その方の本当の部分が出てきたりします。

また男性が女性を見る場合は見る目が甘くなると言われています。そのため男性の院長が女性スタッフの面接をする場合には、同性のスタッフなどの同席してもらうことをお勧めします。

・逆質問を促す

「面接の最後に何か質問がありますか」と聞いてみるのもよいと思います。どんな質問をしてくるかを見てください。「有休はとれますか?」等自分の都合を優先的に聞いてくる人もいれば「何か勉強しておくことはありますか」とクリニックに貢献しようと前向きな質問をしてくる人もいます。その人が、何を大切にしているかを探るのに役立ちます。

茨城県つくばみらい市は2025年度からALT(外国語指導助手)を3~6歳の未就学児が通う市内のすべての保育施設に配置する。保育関連施設でのALTの配置は境町などで進められているが、市によると、すべてを対象にするのは珍しいという。

市は現在、すべての市立幼稚園(3園)にALTを配置しているが、公立保育所や私立の保育園、認定こども園の計22カ所に拡大する。フィリピン人19人が新たに週5日、1日7時間勤務する。

小中学校の義務教育課程まで、市内で切れ目なく英語に触れる教育環境を整えることで、「英語が使える15歳」の育成をめざす。

市が21日発表した25年度一般会計当初予算案は前年度比8・5%増の316億円で、06年の市制施行後初めて300億円超えた。27年4月の開校をめざす県内最大中学校の建設事業などで膨らんだ。住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書類をコンビニ店舗で受け取る場合、手数料を10円に引き下げるサービスも始める。異例の値引きで住民に利用を促す。今年6月1日から28年3月末までの予定。(朝日新聞ニュース)