福祉

ここでは2022 年2 月に発表された調査結果※から、常用労働者数が1~4 人規模の福祉施設等(以下、医療,福祉)の事業所における給与データをみていきます。

男性は全体より低めに

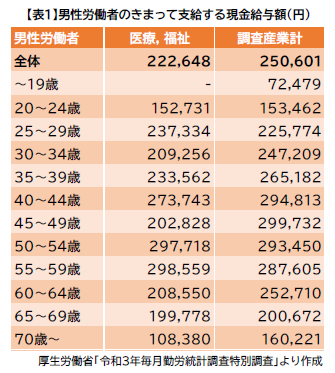

上記調査結果から、医療,福祉の1~4 人規模事業所における、2021 年7 月分のきまって支給する現金給与額(以下、現金給与額)をみていきます。まず男性労働者の結果をまとめると、表1 のとおりです。

医療,福祉の全体は約22.3 万円でした。最も金額が高いのは55~59 歳、次いで50~54 歳で、どちらも30 万円に近い金額となりました。また25~64 歳までの年齢階級で20 万円を超えています。

調査全体の結果である調査産業計と比較すると、医療,福祉の方が現金給与額の低い年齢階級が多くなりました。

女性は全体より高めに

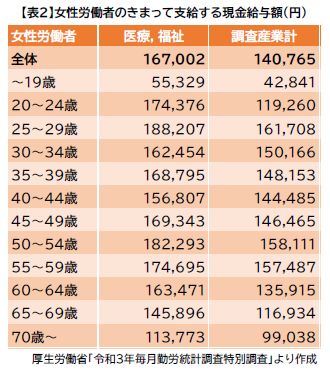

次に女性労働者の現金給与額をまとめると、表2 のとおりです。

医療,福祉の全体は約16.7 万円となりました。年齢階級別にみると、25~29 歳の約18.8万円が最も高くなりました。次いで50~54 歳も18 万円を超えました。以下、55~59 歳と20~24 歳が17 万円台で、20 代と50 代の現金給与額が高いという結果になりました。

調査産業計との比較では、全体はもちろん、すべての年齢階級で医療,福祉の現金給与額が上回りました。

貴事業所の実績と比較してみてはいかがでしょうか。

※厚生労働省「令和3 年毎月勤労統計調査特別調査」

2022 年2 月に発表された、常用労働者1 人以上4 人以下の事業所を対象に2021 年8~9 月に行われた調査です。きまって支給する現金給与額は労働契約等で予め定められている支給条件、算定方法に基づいて毎月きまって現金で支給される通勤者の7 月分の給与額(超過勤務手当を含む)で、所得税、各種社会保険料等を差し引く前の金額です。詳細は次のURL のページで確認いただけます。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450071&tstat=000001011803&cycle=7&tclass1=000001162467&tclass2val=0

──五輪で合計13個ものメダルを

獲得してこられましたが、

人を育てる秘訣は何ですか。

試合が終わった時に、

やっぱりこの先生に

ついてきてよかったと言わせたい。

いつもそう思いながら指導しています。

この頃は特に、この子たちの

人生の大切なひと時を

預かっているんだと強く

思うようになりました。

自分の導き方一つで

全く違う人生を辿ることになる。

だから一人ひとりの

人生を大事にすること。

それは特に心掛けています。

ですから日々の練習では、

一つでもいいから絶対に

上手にして帰らせよう

という思いで指導するんです。

しんどいだけで

終わらせてはいけない。

何か一つでも進化した

自分を体験させてやろうと。

──選手を叱る際に心掛けて

おられることはありますか。

叱る裏には責任があります。

それはしっかり自覚しなければいけません。

私もできることなら

褒めて勝たせたいですよ。

でも残念ながら難しい。

褒めたらその子は、

これくらいでいいんだって

思い込んでしまうんです。

NGを出して、もっともっとって

さらに上を求めるのは、

その子の可能性を

信じているからなんです。

この子たち一人ひとりに

ものすごい可能性がある。

私はそう信じているんですよ。

もちろん、たまには褒めたい

って思うこともありますよ。

それでリオ五輪の時、

決勝前の練習でちょっと褒めたら

デレデレ緩んできたんです。

これはあかん!

と思ってまた叱りましたけど、

最後までそんなことを

繰り返していましたね。

やっぱり人というのは、

追い込まれて追い込まれて、

もっともっとって

求められるところから、

本当の力って

出るんじゃないでしょうかね。

──叱るのも簡単ではありませんが、

何かコツはありますか。

叱るコツは三つあると私は考えます。

一つは現行犯で叱ること。

二つ目が直す方法を教えること。

三つ目がそれでOKかNGかを

ハッキリ伝えることです。

そこまでやらないなら叱ってはダメ。

それは無責任です。

──選手には嫌われても

構わないともおっしゃっていますね。

全然構わない。

だから余計に、すべてが終わった後に

「この先生についてきてよかった」

って言わせたいんです。

だってその選手を指導するっていうのは、

これ運命的な出会いですよね。

だからなおさら

「この人に教えてもらってよかった」

と言わせたいんです。

『致知』2016年12月号

※特集「人を育てる」より

☞

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A、何をどのように頑張れば、階層を上がっていくことができるのかを決めるのが、

キャリアパスの中で最も重要なルールのひとつである「任用要件・昇格条件」です。

この任用要件を決定して、職員にオープンにし丁寧に説明することが必要です。尚、任用要件では、次の4つの視点で検討をすすめれば良いと考えています

- 前等級における最低勤務年数

「リーダーを最低3年やらないと主任は務まらない」というような発想があると思いますが、このような考え方を昇格の条件として、1級は2年以上、2級は3年以上などのような形で採り入れます。そして各階層の滞留年数を決めます。つまり昇格を考えるときにも、この年数経過が一つの要件になります。 - 資格

それぞれの等級で取得してほしい資格を昇格の条件として用いるという考え方です。 - 実務経験

「優秀なケアスタッフだったのに、リーダーにしたらプレッシャーから力を発揮できず、結局もとの立場に戻さざるを得なくなった・・・」などというミスマッチをなくすために、指導監督職(主任等)になる前に、一般職の間に、一度でも委員会の委員長や行事のリーダー等をつとめた経験がある事などを、昇格条件にするケースもあります。少し大きな事業所では、複数の事業所を経験していないと(異動していないと)管理者になれないというルールもこの類です。 - 人事評価

人事評価制度を取り入れている事業所では、必ずといっていいほど、その結果を昇格の条件に用いています。「階層に求められる業務ができているか」を評価しているのであれば、その結果を次の段階に進めるか否かの判断基準に加えるというのは、極めて合理的な方法です。

☞

①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A職員から産前産後休業(産休)・育児休業(育休)の申し出があれば、医院は、 原則として、その取得を認める必要があります。ただし、労使協定を締結するこ とで、勤続 1 年未満の職員の育児休業の申し出を拒むことができます。 (※以下では、今回の正職員の取扱いをとり上げます。)

詳細解説

1.妊娠・育児に係る休業制度 職員が妊娠した場合、出産予定 日前 6 週間(多胎妊娠の場合は 14 週間)、出産後 8 週間、産休を取 得できます。出産前は職員の請求 により休業を与えることになり、 出産後は、原則、就業させることはできません。 また、1 歳に達する日までの子どもを養育する 職員は、医院に申し出をすることで育休を取 得することができ、子どもが保育園に入園で きないなど一定要件を満たす場合、最長で子 どもが 2 歳に達するまで育休を延長すること ができます。 2.育休を取得できる人の例外 育休は、原則としてすべての正職員が申し 出可能ですが、医院は労使協定を締結するこ とにより、次に該当する職員からの申し出を 拒むことができます。 ① 入職 1 年未満の職員 ② 申し出の日から 1 年以内に雇用期間が終了 する職員 ③ 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の職員 今回の職員は、産休が終了する時点では、入 職 9 ヶ月となるため①に該当し、労使協定を 締結している場合には、その育休の申し出を 拒むことができます。そのため、産休終了後は 育休を取得せずに復帰することとなります。 なお、①の判断は、育休の申し出の時点で行 うため、産休から復帰後の入職 1 年に達した 時点で、改めて育休の申し出をすることがで きます。育休を取得する際は、育休開始予定日 の 1 ヶ月前までに申し出ることになっている ことから、実際の育休の取得開始は入職後 1 年 1 ヶ月以降となります。 そもそも、育休は企業規模 に関わらず、法律で定められ ているため、就業規則等に定 めがなくても、職員が申し出 た場合には取得できます。今 回のケースのように、労使協定を締結するこ とにより申し出を拒む職員を定めることもで きるため、この機会に就業規則等の定めが適 切にされているか、また、労使協定を締結する かを確認しましょう。

☞

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

厚生労働省は9日、新たに指定を受けたり住所を移したりした事業所の「科学的介護情報システム(LIFE)」の新規利用登録について、全国の自治体に手続きなどを説明する通知を発出した。

新規指定事業所などの事業所台帳情報の送付先が、従来のアドレスから変更になったと自治体にアナウンス。介護保険最新情報のVol.1074で周知した。アドレスの変更は、LIFEの受託事業者が変わったことに伴うものだという。

厚労省は通知に、LIFEの新規利用登録のスケジュールも記した。今年の3月、4月の新規指定などについては、事業所台帳情報をまとめて今月16日までに提出するよう自治体に要請。20日にはLIFEのサイトから新規利用申請が行えるようになるとした。

あわせて、手続きが済んで新規指定事業所などがLIFEへデータを提出できるようになるまでの間も、既存通知の"システムトラブルにより提出できないケース"に該当し、LIFE関連加算を算定することが「可能」と明記。「ただし、LIFEの利用が可能となってから算定を開始した月以降のデータ提出を行う必要がある」と念を押した。(介護ニュースJOINT)

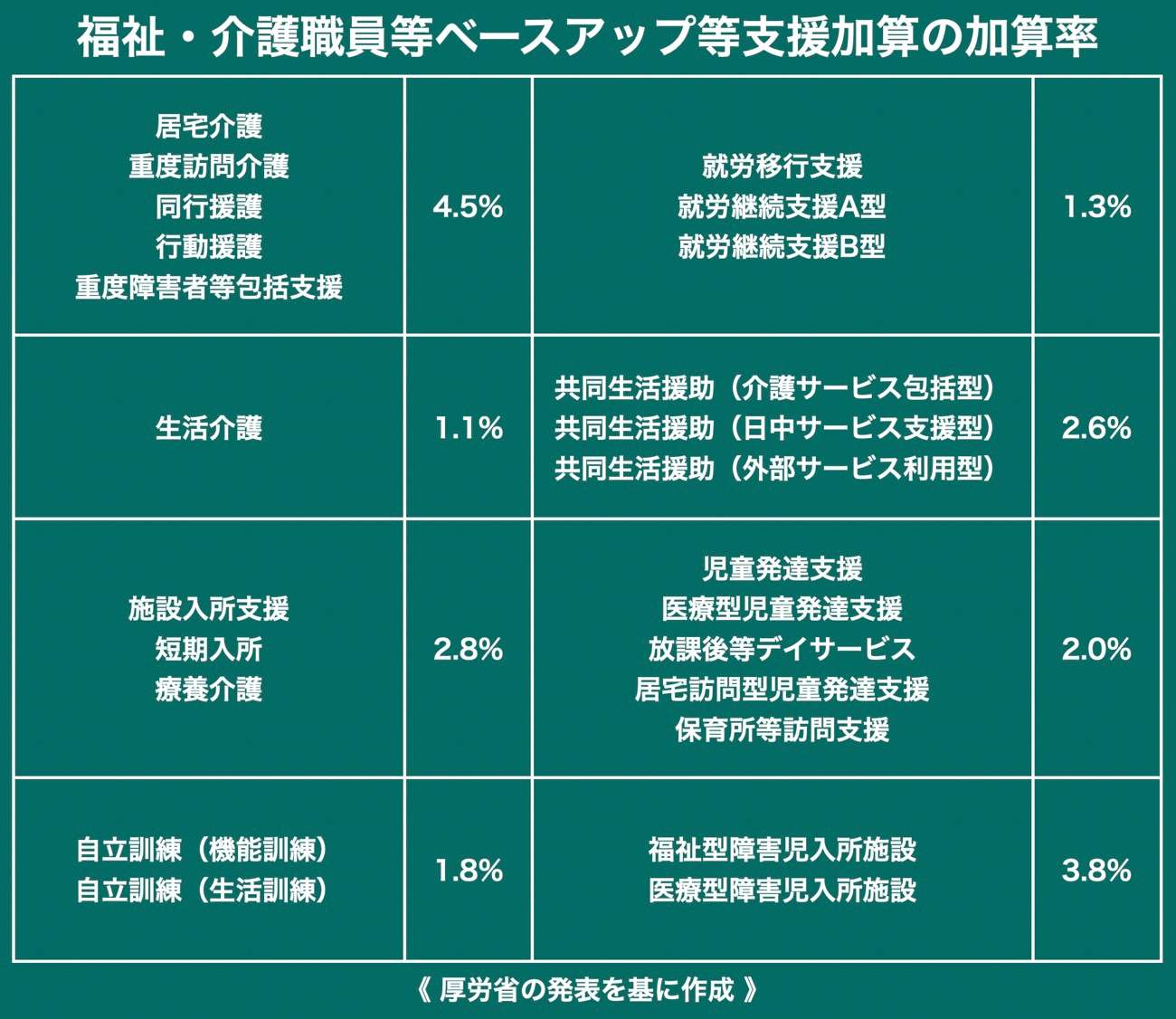

政府は介護報酬の臨時改定を行う今年10月に、併せて障害福祉サービスの報酬改定も実施する。どちらも趣旨は同じ。補助金により2月から初めた職員の月額3%ほどの賃上げを恒久化していくため、新たな加算を導入するものだ。

厚生労働省は9日、これまで議論を重ねてきた障害福祉サービスの「報酬改定検討チーム」の報告書を公表。10月から適用する「報酬算定構造」も示し、これらの中に「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の新設を明記した。既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算と並び立つ形で、賃上げを目的とする"第3の加算"が障害福祉分野にも生まれることになる。

今後、厚労省はパブリックコメントの手続きを進めていく。これを経て、障害福祉サービス報酬のメニューなどを規定する告示を改正する考えだ。適用は10月1日から。

今回の報告書には、新たな"ベースアップ加算"の算定要件や加算率が明示された。算定要件は現行の補助金や介護保険の仕組みを踏襲した内容。既存の処遇改善加算を取得していることに加え、加算額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当の引き上げに充てることなどが求められる。

サービスごとの加算率は表の通り。新たな"ベースアップ加算"の単位数は、これを事業所のひと月の報酬に乗じて算出する。

新たな"ベースアップ加算"を取得するためには、既存の処遇改善加算のように計画書や実績報告書などの提出が必要。厚労省は8月から申請の受け付けを初めるとアナウンスしている。(介護ニュースJOINT)

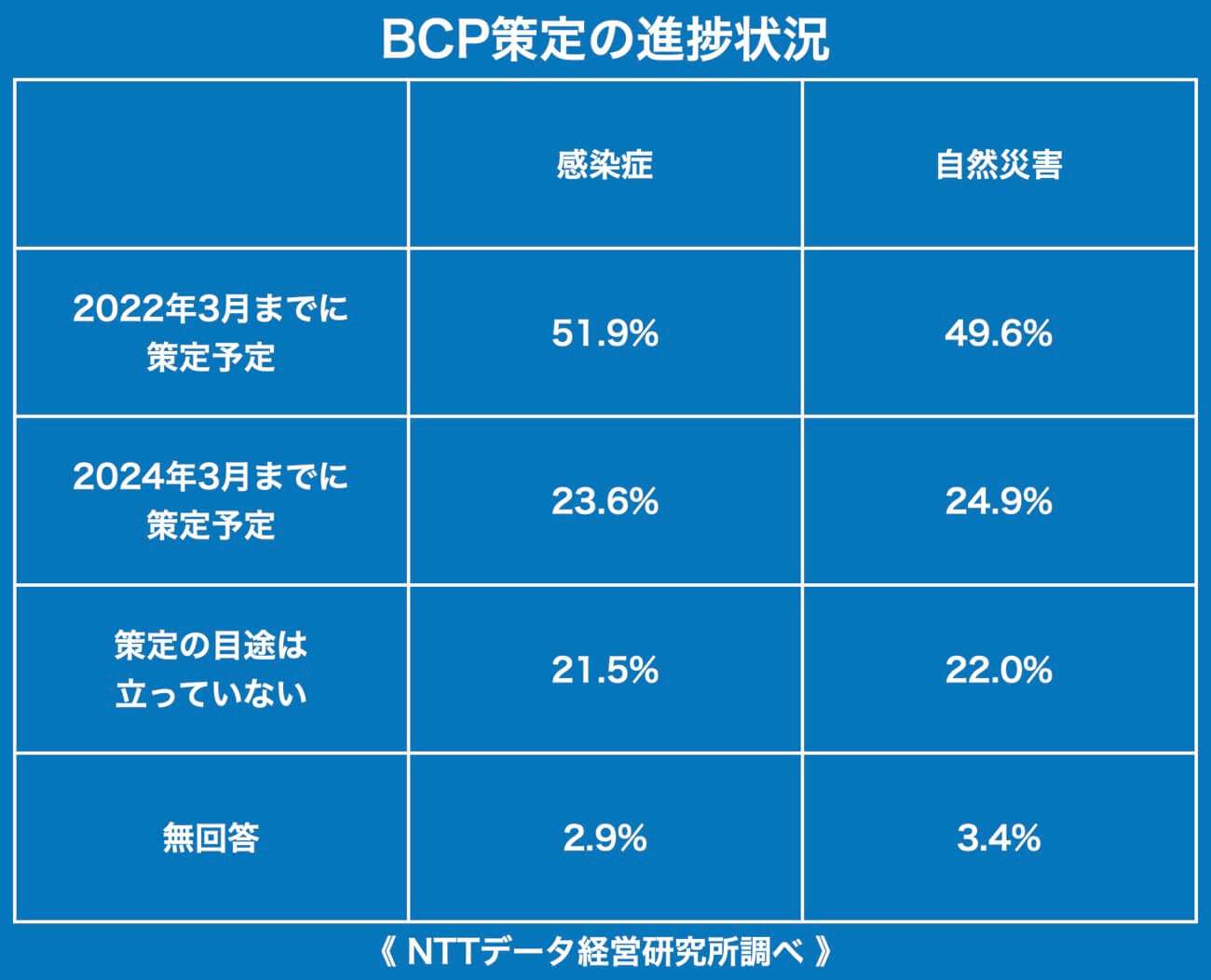

およそ2年後の2024年度から全ての介護サービス事業所に策定が義務付けられるBCP(業務継続計画)について、未だ「策定の目途は立っていない」と答えたところが全体の2割強にのぼっていることが、国の最新の調査結果で明らかになった。「策定の見込みがない事業所は調査時点でおよそ4分の1ある状況」とまとめられている。

「進め方や検討すべきことが分からない」「職員が不足している」「時間がない」。

未策定の事業所に理由を聞くと、こうした声がとりわけ多くあがったという。このままでは取り残されるところが出る可能性もあるため、現場を適切に後押ししていくことの必要性が指摘されている。

全サービスへのBCP策定の義務化が決まったのは2021年度の介護報酬改定。現在は2024年度に向けた3年間の準備期間のさなかにある。

この調査は、現場の取り組みの進捗などを詳しく把握するためのもの。厚生労働省から委託を受けた民間のシンクタンクが、昨年の10月から12月にかけて実施した。特養や老健、訪問介護、通所介護、居宅介護支援、グループホーム、小規模多機能などが対象で、全国の1811事業所から有効な回答を得ている。

感染症と自然災害、それぞれのBCP策定の進捗は表の通りだ。「今年3月までに策定予定」とした事業所は、両方とも全体の約半数だった。「2024年3月までに策定予定」の割合や無回答も踏まえ、「見込みがない事業所はおよそ4分の1」と総括されている。

調査結果ではこのほか、規模の小さい法人ほど目途が立っていない割合が高くなる傾向が出ていた。また、今のところBCP策定が十分に進んでいない事業所であっても、例えば物資の備蓄や連絡先の整備など、必要な取り組みを既に行っているケースが珍しくないことも分かった。

調査結果のレポートにはこうした実態を踏まえ、「各種研修を通じて広く周知するなど、BCP策定に向けて動き出すよう促すことが必要」「小規模法人にはより丁寧な情報発信の方法を検討するなどの工夫が必要」といった分析が記された。併せて、次のような提言もなされている。

「最初から完璧なBCPを策定することは難しい。まずは既存のひな形を埋めるところから始め、自治体、事業者団体、職能団体らが提供する研修、新たに発出された手引き、事業所での研修・訓練などを通じて得た気づきを踏まえ、策定したBCPのブラッシュアップを図ることで、それぞれの事業所に合ったBCPに近づけていくことが、本来のあり方であることを伝えることも重要

☞BCP研修

BCP(業務継続計画)作成研修(通所介護・訪問介護・居宅介護) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

コロナ禍は3 年目に突入です。今もなお、過去に例を見ない難しい局面が続いています。福祉施設に限定した支援も数々行われていますが、幅広い業種を対象とした支援策の中にも、福祉施設が利用できる施策があります。

陽性者発生時や臨時休業にも制度利用を

感染防止対策強化や陽性者発生時の緊急対応など、福祉施設はサービス提供維持のため、コスト面だけでなく精神面でも、長きにわたって大きな負担を強いられています。

特にこの冬は、オミクロン株の急拡大により、介護従事者が陽性者や濃厚接触者となるケースが多発しました。人員が確保できず、サービス停止や代替サービスへの切り替え、時間短縮を余儀なくされる例が数多く発生しています。このような臨時休業には雇用調整助成金、休業支援金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)などの制度が利用できる他、代替サービスを行った場合に算定できる介護報酬の特例も設けられました。また、感染した従業員には、健康保険による傷病手当金や労災保険が適用できる場合があります。

深刻な売上減には、事業復活支援金も

更なる感染予防対策や施設内療養体制の確保などのニーズに対し、追加的支援策が講じられてはいるものの、新たなコスト負担や提供サービスの限定など、経営への影響は甚大です。また感染拡大時には、通所サービスやショートステイを中心に利用控えの傾向も見られます。

これらにより売上が大きく減少したときには、「事業復活支援金」を利用できる場合があります。事業復活支援金は、コロナの影響を受けた中小法人や個人事業者等の支援策で、福祉施設等も対象です。昨年11 月から今年3 月のいずれかの月の売上高が、直近3 年間のいずれかの同月と比べて3 割以上減少していた場合に受給できます。注目点は次の2 点です。

●この場合の売上高の計算には、事業再構築補助金、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症に伴う特例)など、新型コロナウイルス感染症の影響に関連する給付金等は含まれません。受給されている場合は、これらを差し引いた額でご確認ください。

●比較できるのは、昨年同月の売上だけではありません。2 年前もしくは3 年前の同月の売上との比較で3 割以上の減少が見られる場合も対象です。「昨年や一昨年との比較だと当てはまらないけれど、3 年前との比較なら受給できた」というケースも見受けられます。こちらもぜひ一度、ご確認ください。

申請の締切は5 月31 日。お急ぎください。

事業復活支援金 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

4 月になり、高卒者2 名、大卒者1 名が入社しました。その初々しさが職場によい影響を与えているようです。

社労士 早く職場に慣れて活躍する従業員になって欲しいですね。

総務部長 ところで彼らの社会保険の手続きをしたのですが、高卒者の2 名について、昨年まで会社に送られてきていた年金手帳が送られてきていません。発送が遅れているのでしょうか。

社労士 実は今年(2022 年)4 月から年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」(以下、「通知書」という)が発行されるようになりました。そして、会社に届いていた年金手帳は通知書として加入者の自宅に送付されるようになっています。

総務部長 なるほど、従業員の自宅に通知書が届いているのですね。

社労士 はい。年金手帳には加入する年金の記録を記載する欄がありましたが、通知書は氏名や生年月日、基礎年金番号が書いてある書面になります。

総務部長 ところで、大卒者には年金手帳の提出を求めていました。手続きではマイナンバーを利用しているので提出が不要ではないかと感じているのですが、いかがでしょうか。

社労士 マイナンバーが導入され、基礎年金番号との紐づけも進みました。会社が社会保険の手続きをする際、個人番号(以下、「マイナンバー」という)を記載すれば基礎年金番号の記載は不要なので、マイナンバーの提出ができない人のみ年金手帳や通知書を提出することとしてもよいかもしれません。

総務部長 承知しました。提出してもらった年金手帳を返却する手間もあったため、次に入社する従業員からはマイナンバーカード等を提示してもらうことで、省略することにしたいと思います。

社労士 そうですね。ちなみに、基礎年金番号は手続きが終わった後に送付される「健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬月額決定通知書」にも記載されるため、従業員が年金手帳等を提出しなくても把握できます。

総務部長 そうでしたか。一度、確認してみます。ありがとうございました。

ONE POINT

① 2022 年4 月より年金手帳が廃止となり、その代わりに基礎年金番号通知書が発行されている。

② 基礎年金番号通知書は初めて公的年金制度(20 歳になったときに国民年金に加入する場合も含む)に加入したときに、加入者の自宅に届く。

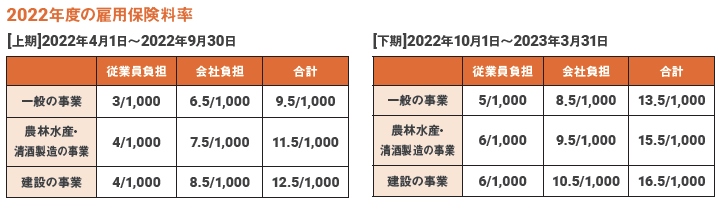

雇用保険料率は財政状況に応じて毎年度、見直しが行われていますが、2022 年度の雇用保険料率についても3月末に決定しました。2022 年度は例年と異なり、年度の途中で雇用保険料率が変更となります。

1.2022 年度の雇用保険料率

雇用保険の財政は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、急激に悪化しました。一方で、コロナ禍で雇用保険料率が引き上げられることに対する労使の負担感も踏まえ、2022年度については段階的に引き上げられることになりました。

具体的には下表のとおり上期(2022 年4 月1日から9 月30 日まで)と下期(2022 年10 月1日から2023 年3 月31日まで)に分けて変更されます。上期の雇用保険料率は、2021 年度と比較し、会社負担が0.5/1,000 引き上げられるのみとなります。そのため、給与から控除する従業員負担の雇用保険料率を変更する必要はありません。

2. 注意が必要な年度更新

2021 年度の確定保険料と2022 年度の概算保険料を申告・納付する2022 年度の年度更新では、2022 年度の概算保険料(雇用保険分)について、上期の概算保険料額と、下期の概算保険料額を賃金集計表で計算し、その合計額を2022 年度の概算保険料として納付することになっています。

例年であれば、前年度の賃金額の合計を集計することで、確定保険料と概算保険料を算出できますが、2022 年度の年度更新は複雑になります。年度更新申告書に同封される厚生労働省のパンフレットを確認して、集計に誤りのないよう注意して進めましょう。

これまで雇用保険の財政が安定していたことから、雇用保険料率は低く抑えられていました。上期からの急激な引き上げは見送られたものの、下期の引き上げは従業員の生活に影響が出てくることもあるでしょう。従業員に早めに周知するといった対応も検討したいものです。