福祉

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

以前から病気で休職している従業員がいます。このまま病気が治らないと、1ヶ月後には休職期間が満了し退職になる予定ですが、復職は難しいのではないかと考えています。

社労士 そうですか。休職期間満了に関する説明はされましたか?

総務部長 はい、少し前に体調を確認するとともに、就業規則の内容を伝えました。優秀な従業員なので復職を期待しましたが、残念な結果となりそうです。その際、退職後の社会保険について尋ねられました。特に収入がなくなるので、雇用保険の失業手当(基本手当)を受給したいと考えているようです。

社労士 確かに退職後の収入に関する不安は尽きませんね。雇用保険の基本手当が受けられる加入状況であることを前提にお話しさせていただくと、離職票(離職証明書)を発行し、基本手当を受給する権利があります。

総務部長 通常通り手続きを進めればよいということですね。

社労士 はい、離職理由は「休職期間の満了」となりますのでご注意ください。退職後の給付についてですが、まず、基本手当が一定の期間受給できないという「給付制限」は設けられません。ただし、退職後もしばらくは働くことができないと推測されますので、受給期間の延長の申請をされた方がよいと思います。

総務部長 受給期間の延長ですか?

社労士 はい。通常の基本手当の受給期間は退職日の翌日から1 年間です。つまり、1 年間で基本手当の全日数を受給し終わらないと、受給する権利がなくなります。基本手当は働く意思と能力があることが前提になっているので、病気で働けない状態が続くのであれば手続きをしておくことをお勧めします。

総務部長 なるほど。離職票を渡すときに、ハローワークですぐに延長の手続きをした方がよいということを伝えればよいですか?

社労士 延長の手続きができるのは退職日の翌日から30 日経過した後になります。延長することで、本来の1 年に加え、最長3 年の期間が追加されます。手続きはなるべく早くすることをお勧めしますが、延長された期間の最後の日までであれば可能です。

総務部長 なるほど。本人はすぐに基本手当をもらわないと受給できなくなると思っているようですので、例えばいま受給している傷病手当金を受け取りつつ、基本手当は延長するという選択ができそうですね。

社労士 そうですね。働くことができない状況であれば、いずれにしても基本手当は受給できないので、おっしゃるような方法で治療に専念されるのがよいのではないかと思います。

ONE POINT

①雇用保険の基本手当は、原則として1 年以内に受給しなければ、受給する権利がなくなる。

②受給期間の延長の手続きは退職日の翌日から30 日経過後に行う。

2022 年4 月より、業務上、自動車を使用する一定の企業に、運転前後のアルコールチェックの実施が義務付けられました。10 月からは、このアルコールチェックをアルコール検知器(以下、「検知器」という)により行うことになっていましたが、検知器の供給状況等から、この10 月の施行は当分の間、見送られる予定です。

1. 義務化されたアルコールチェック

乗車定員が11 名以上の自動車を1 台以上使用している事業所、その他の自動車を5 台以上(自動二輪車は、原動機付自転車は除き1台を0. 5 台で計算)使用する事業所では、安全運転管理者を選任することが義務付けられています。この安全運転管理者の業務は、交通安全教育や運行計画の作成、運転日誌の備付け等、多岐にわたりますが、2022 年4 月からは、酒気帯びの有無の確認と記録の保存が追加されました。追加された内容は以下のとおりです。

①運転前後の運転者に対し、その運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること

②酒気帯びの有無を記録し、記録を1年間保存すること

なお、10 月からは、上記の①の確認を、国家公安委員会が定める検知器を用いて行うことになっていましたが、検知器の供給状況等を踏まえ、当分の間、その義務化に係る規定を適用しないこととする内閣府令案が示されています(2022 年8 月10 日現在未公布)。

2. 直行・直帰等の取扱い

4月より始まったアルコールチェックを運用するにあたって、直行・直帰する場合や、出張で社有車を使用する場合のチェック方法が問題になります。これに関して、対面による酒気帯び確認が困難な場合は、これに準ずる方法で実施することになっており、例えば以下のように、対面による確認と同視できるような方法が挙げられています。

①カメラ、モニター等によって安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、検知器による測定結果を確認する

②携帯電話等により運転者と直接対話により、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、検知器による測定結果を報告させる

※検知器による測定結果の報告は検知器を用いることが義務化された後に実施が義務となる

直行・直帰等のある場合には事前にその方法を定めておくとともに、検知器でのチェックが義務化された際には、個別に手配も必要になることがあります。

安全運転管理者が不在の場合は、副安全運転管理者や安全運転管理者の業務を補助する者が酒気帯び確認を行うことになっています。検知器でのアルコールチェックは見送られる予定ですが、酒気帯びの有無の確認とその記録の保管は必要です。この機会に運用上の問題があれば改善しましょう。

2022 年10 月1日に改正育児・介護休業法が施行され、出生時育児休業(産後パパ育休)制度が始まります。産後パパ育休と子どもが1歳に達するまでの育児休業には違いがあることから、以下ではその違いを対比した上で、産後パパ育休に関連して締結の検討が必要な労使協定について確認します。

1. 産後パパ育休と育児休業の違い

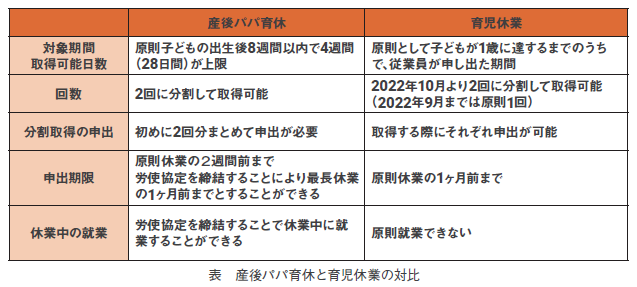

産後パパ育休と育児休業の主な違いは下表のとおりです。多くの項目で違いがありますが、最大の違いは、労使協定を締結することで休業中に就業できることでしょう。その他、申出期限は原則2 週間前までですが、労使協定を締結することで最長1ヶ月前とすることができます。

2. 労使協定の締結

産後パパ育休に係る労使協定の協定事項については、1. で確認した2 つの項目以外にも、産後パパ育休を取得できる従業員の範囲があります。労使協定を締結することにより、以下の従業員からの申出を拒むことができます。

①入社1 年未満の従業員

②申出の日から8 週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員

③週の所定労働日数が2 日以下の従業員

今後、子どもの出生後8 週以内の男性の育児休業は、産後パパ育休としても、育児休業としても取得でき、その選択は従業員の自由とされています。よって、どちらとするか不明確な申出があった場合には、会社から従業員に確認することになります。今回の改正で従業員の育児休業の取得方法の選択肢は増えることになりますので、わかりやすく説明するようにしましょう。

⇒

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q, 育児休業(以下、育休)を取得する予定の職員がいます。育休中の人員不足を

補うため求人募集をしていますが、なかなか思うように応募がありません。育休

中は基本的には育児に専念してもらうつもりですが、月に 2~3 日程度、働いても

らうことはできますか?

A 原則として、育休中の職員を働かせることはできません。ただし、事業所と職員

との話し合いにより、職員が合意した場合に限り、一時的・臨時的に働かせるこ

とができます。なお、2022 年 10 月 1 日からの産後パパ育休では、休業中に働く

仕組みが設けられます。

1.育休中の就労

育休は、原則、子どもが 1 歳になるまで取得できます。育休中は、原則として働くこと

が想定されておらず、事業所の一方的な指示によって働かせることはできません。ただし、職員の話し合いによって、子どもの養育をする必要がないときに限り、一時的・臨時的に働かせることができます。質問のように、あらかじめ月 2~3 日の働く日を決めておくことはできませんが、例えば、職員間で感染症がまん延し、一時的に職員が足りなくなった場合に、医院等が応援のために臨時で看護業務を依頼し、職員が合意した場合は、働かせることができます。

2.産後パパ育休中の就労

男性の育休の取得促進策のひとつとして、2022 年 10 月に産後パパ育休(出生時育児休

業)が創設されます。産後パパ育休は、子どもが 1 歳になるまでの育休とは別に、子どもが生まれて 8 週間以内に 4 週間まで育休を取得できる制度です。この産後パパ育休中は、労使協定をあらかじめ締結することで、事業所と職員で個別に合意した日や時間に働くことが認められていることが最大の特徴です。なお、働く日や時間には、上限が設けられています。

3.育休中に働いた場合の育児休業給付金

育休中・産後パパ育休中に職員が働いた場合、事業所は職員に賃金を支払う必要がありますが、支払われる賃金額によって、育児休業給付金の支給額が減額されたり、支給されなくなったりします。また、一定の時間数を超えて働くと、その期間に係る育児休業給付金が支給されなくなります。そのため、職員を働かせる場合には、その仕組みを十分に説明し、職員に納得して働いてもらうことが必要です。

育休は、子どもを養育するための休業であるという本来の趣旨を理解した上で、産後パ

パ育休中に働くことのできる仕組みを利用することで人員不足を補ったり、万が一の際には、職員の同意を得て一時的・臨時的に働かせたりすることができることを理解しておくとよいでしょう

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q

4 月に、1 日の所定労働時間が6 時間で週4 日勤務してもらうパート職員を採用しました。10 月に年次有給休暇(以下、年休)を付与する予定ですが、このパート職員も、正職員と同様、付与日から1 年間に年5 日の年休を取得させる必要があるのでしょうか?

A

パート職員であっても、年休が10 日以上付与される場合、付与した日から1 年間で5 日取得させる義務(以下、取得義務)が発生します。週4 日勤務のパート職員が、勤続6 ヶ月となる10 月に付与される年休日数は7 日となるため、勤続6 ヶ月の時点において年5 日の年休の取得義務は発生しません。

詳細解説

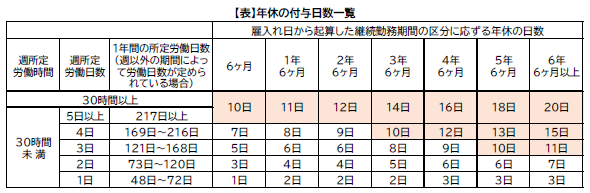

1.パート職員への年休の比例付与

労働基準法では、入職日から6 ヶ月継続勤務し、かつ全労働日の8 割以上を出勤した職員に、正職員、パート職員など雇用形態に関わらず年休を付与することを定めています。週の所定労働時間が30 時間未満のパート職員などは、所定労働日数に応じて年休の付与日数が決定します(比例付与)。この年休日数は、下表のとおりです。

2.年休の5 日取得義務

取得義務は、パート職員を含む1 年間に10日以上の年休が付与される職員に発生します。

今回の質問の週 4 日勤務のパート職員は、入職して 6 ヶ月の時点では年休の付与日数が7 日(下表参照)のため、取得義務は発生しませんが、3 年 6 ヶ月勤務した場合、付与日数は10 日となるため、この時点から取得義務が発生します。取得義務は、下表の網掛けに該当する職員に発生します。なお、前年度から繰り越した年休と新たに付与される年休を合算して10 日以上になったとしても、取得義務は発生しません。

勤続年数によって取得義務が発生することもあるため、年休の付与日、付与日数、取得義務の有無、残日数等の管理は、正職員・パート職員を問わず、しっかり行いましょう。

⇒

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

厚生労働省が策定した第13 次労働災害防止計画において、社会福祉施設は死傷災害の重点業種のひとつとされています。ここでは今年5 月に発表された資料※から、社会福祉施設における労働災害の発生状況をみていきます。

死傷者数は18,000 人超に

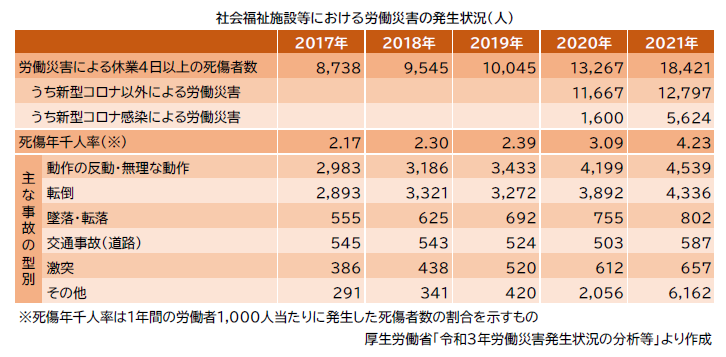

上記資料から、社会福祉施設における労働災害の発生状況をまとめると、下表のとおりです。

2021 年の労働災害による休業4 日以上の死傷者数(以下、死傷者数)は18,421 人でした。うち、新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害(以下、新型コロナ感染による労働災害)の死傷者数は5,624 人、新型コロナ以外による労働災害の死傷者数は12,797 人となりました。新型コロナ感染による労働災害を除いても、労働災害による死傷者数は増加傾向にあります。

また、死傷年千人率も増加を続けています。2017 年には2.17 人でしたが、2021 年には4.23 人と4 人を超えました。

腰痛や転倒などが突出

主な事故の型別の死傷者数では、腰痛などの動作の反動・無理な動作と転倒が突出しています。2021 年の死傷者数は、動作の反動・無理な動作が4,539 人、転倒が4,336 人でした。どちらも2019 年から2 年間で、1,000 人以上増加しており、深刻な状況にあるといえましょう。

なお、新型コロナ感染による労働災害の死傷者は、事故の型別ではその他に分類されています。2021 年の結果では、主な事故の型別の中で最も死傷者数が多く、新型コロナウイルス感染症の影響の大きさを感じさせます。

労働災害の減少はもちろん業務負担軽減のための取組が、より一層重要になっているといえましょう。

※厚生労働省「令和3 年労働災害発生状況の分析等」

5 月30 日発表の「令和3 年の労働災害発生状況を公表」で参考資料として公開された、令和3 年の労働災害発生状況を取りまとめた資料です。第13 次労働災害防止計画は、労働災害を減少させるために国や事業者、労働者等が重点的に取り組む事項を定めた中期計画です。データの詳細は次のURL のページから確認いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25944.html

介護業界では人手不足が慢性化していますが、職種によってその深刻度合いには差があるようです。今回は、人手不足感の現状と、その解決の一助となる雇用管理や職場環境改善のための支援策についてご案内します。

訪問介護職の有効求人倍率は約15 倍 人

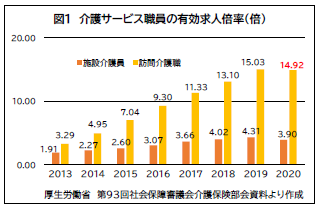

介護業界の人手不足について、厚生労働省の部会※で示された統計(図1)によると、2020 年の施設介護員の有効求人倍率は3.90 倍でした。訪問介護職ではこれより4 倍弱高い14.92 倍となっています。2020 年以降は新型コロナウイルス感染症の拡大により訪問介護職の離職が進み、人材確保はさらに厳しい状況となっているといわれています。

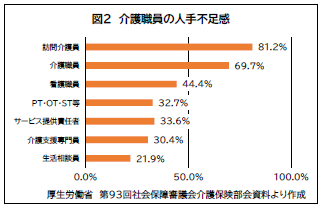

図2 は職種別にみた人手不足感です。最も割合が高いのは訪問介護員で、約8 割となりました。介護職員も約7 割となっています。

人材確保のための働く環境改善には

介護サービス事業者の雇用環境整備を支援する補助金には、次のものがあります。

● キャリアアップ助成金

パートタイマーなどの非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組むとき

● 両立支援等助成金

仕事と家庭生活を両立できるよう、従業員の育児・介護休業の取得や職場復帰の支援に取り組むとき

● エイジフレンドリー補助金

高年齢労働者の職場環境改善のために、身体機能の低下を補う設備・装置などを導入したとき

介護労働安定センターの雇用管理相談や雇用管理責任者講習は、無料で利用できます。

※厚生労働省 第93 回社会保障審議会介護保険部会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25625.html

年次有給休暇(以下、「年休」という)の付与については、全労働日の8 割以上出勤していることという要件(以下、「8 割要件」という)がありますが、その計算の際に、会社の責に帰すべき事由によって休業した日や育児休業を取得した日等のイレギュラーについて、どのように計算すべきか判断に迷うことがあります。その実務上のポイントを確認します。

1.8割要件の計算

8 割要件を満たしているかの計算は、出勤率をもって判断します。この出勤率は、出勤日数(算定期間の全労働日のうち出勤した日数)を全労働日(労働義務が課せられている日のことで、就業規則等で定めた休日を除いた日数)で除して計算します。

出勤日数には、休日出勤した日は除く一方で、遅刻や早退があったとしても、その日は出勤しているため、含めます。

この出勤率を計算する際に、分母の全労働日から除外される日と、分子の出勤したものとして取り扱う日が定められています。全労働日から除外される日数には、以下のものがあります。

① 使用者の責に帰すべき事由によって休業した日

② 正当なストライキその他の正当な争議行為により労務が全くなされなかった日

例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により、会社独自の判断で従業員を休業させた場合は、①に該当し、休業させた日を全労働日から除外し、出勤率を計算します。

一方、出勤したものとして取り扱い、出勤率の計算の際に出勤日数および全労働日数に含めるものとしては、以下のものがあります。

① 業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日

② 労働基準法に規定する産前産後休業を取得した日

③ 育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日

④ 年次有給休暇を取得した日

例えば、算定期間においてすべて育児休業を取得していた場合、休業日数を全労働日に含み、出勤したものとして取り扱う日数にも休業日数を含むことから出勤率は10 割となり、実際に勤務した日数がないとしても年休の付与を行います。

2. 特別休暇等の取扱い

会社独自の休暇である特別休暇や、育児・介護休業法による子の看護休暇・介護休暇を取得した日等については、法令での定めはないため、それぞれの会社で出勤率の計算の際にどのように取り扱うかを決めることになります。一般的には出勤したとみなして出勤率を計算する方法が多くみられます。

出勤率を計算した結果、8 割要件を満たさなかった場合、その年については年休が付与されませんが、次の年に8 割要件を満たした場合は、8 割要件を満たさなかった年も勤続継続年数に含めて、付与日数が決まります。従業員にとって年休の付与や取得に対する関心は高いことから、誤りのないように管理しましょう。

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

当社で1日5 時間、週5 日の勤務をしているアルバイトがいます。10 月の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大で社会保険に加入することになる予定ですが、実は他社でも働いていることがわかりました。

社労士 掛け持ちでアルバイトをされているということですね。ちなみに雇用保険は御社で加入されていますか?

総務部長 はい、加入要件を満たしているので当社で加入しています。話を聞いたところ、他社では、1日5 時間、週4 日働いているそうです。アルバイトですので、他社で働くこと(副業・兼業)は禁止していないのですが、社会保険はどのようになるか気になっています。

社労士 雇用保険は、複数で勤務し、加入要件を満たしていたとしても原則として1カ所のみで加入します(※65 才以上のマルチジョブホルダーを除く)。ちなみに加入する事業所は主たる賃金を受ける事業所です。

総務部長 労働時間は当社の方が長く、給与も高いと思います。そのため、雇用保険は当社のみで加入すればよいということですね。となると、社会保険も当社のみで加入となるのでしょうか?

社労士 社会保険は異なり、複数の事業所で加入要件を満たした場合、そのすべての事業所で加入することになります。他社でも週20 時間勤務しているということですので、その他の加入要件を満たせば加入することになります。

総務部長 そうなのですか!?となると、健康保険被保険者証(以下、「健康保険証」という)は2 枚持つことになるのですか?

社労士 いいえ。複数の事業所で加入した場合には、主となる事業所を従業員が選択し、届出することになり、この主となる事業所に係る健康保険証のみが交付されます。ただ、複数の事業所に加入しているため、社会保険料は按分となり、各々の事業所から支払われる給与から控除されることになります。

総務部長 なるほど、かなり複雑ですね。

社労士 負担する社会保険料額の決定方法はさらに複雑です。まずは、10 月以降、他社でも社会保険の加入要件を満たしているかの確認から始める必要がありそうですね。

総務部長 そうですね。まずは、確認してみることにします。

ONE POINT

①複数の事業所で雇用保険の加入要件を満たしても、原則として1 つの事業所のみで被保険者となる(※65 才以上のマルチジョブホルダーを除く)。

②複数の事業所で社会保険の加入要件を満たした場合には、加入要件を満たしたすべての事業所で被保険者となる。

③健康保険証は従業員が選択した1 つの事業所のみで発行される。

→

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

副業・兼業(以下、「副業」という)への関心が、労使ともに高まっています。実際に、従業員から副業することができるか、会社に問合せがあったり、一部の企業では解禁の方針を決めて動き出しているところもあります。以下では、副業に関する国や企業の動きについてみておきます。

1. 国としての副業の考え方

以前は、他社で就業し副業することについて、特に正社員については、企業の情報漏洩につながったり、自社の業務に専念できなくなったりすること等の理由から禁止や消極的な許可制としている企業が多くを占めていました。また、厚生労働省が公開しているモデル就業規則でも、従業員の遵守事項として「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」と規定されていました。

これが現在では、働き方改革実行計画における副業解禁の方針を踏まえ、考え方が見直されています。そして、現在公開されているモデル就業規則では、以下のように原則副業を認め、例外的に制限可能というスタンスの規定に変更されています。

(副業・兼業)

第68 条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。

①労務提供上の支障がある場合

②企業秘密が漏洩する場合

③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

④競業により、企業の利益を害する場合

2. 企業としての対応

企業側の副業のメリット・デメリットを考えてみると、メリットとして、従業員のスキルアップ、優秀な人材の流出防止、副業によって得た情報や人脈による事業機会の拡大等が挙げられます。その一方で、デメリットとして、過重労働や企業の情報漏洩、細かな労務管理、優秀な人材が本業を離れて副業先へ転職する可能性等が挙げられます。

副業に関しては、企業の考え方も従業員の考え方も過渡期であるものの、国の大きな方向性は副業をさらに促進していくことになっています。

今後は、従業員からの副業の問合せについて、禁止される理由や許可されない理由の説明が求められることも出てくるでしょう。企業として、どのように考えるかを改めて検討する時期が来ているのかもしれません。

国は、2022 年7 月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、企業に対し、副業の容認の有無、そして条件付きで認めている場合については設けている条件の内容を、自社のホームページ等で公表することが望ましいとしました。これは、就職先を選ぶ人からみて、副業に対する企業の考え方を分かりやすくすることを狙いとしています。

→

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)