福祉

Q 当法人では残業は、所属長による許可制としていますが、課長や主任により対応がまちまちでルールが形骸化しています。運用面でどのように改善していけば良いでしょうか。

A 労働時間管理は「時間外労働の管理」といっても過言ではありません。各部署の所属長が残業の必要性を判断し、適切時間を指示するなど、管理職の役割は重要です。職員、個々に勤務時間内に仕事を終える意識をいかにもたせるかが重要です。

一方、始業時刻=出勤時刻、終業時刻=退勤時刻 という認識で時間管理を行っている事業もいまだ多くあります。このような事業所には、労働時間の定義についてまずは指導教育する必要があります。つまり始業終業時刻と出退勤時刻は違うという認識をまずは持っていただくことです。労働時間に関する意味を理解することで、その時間管理意識を持って業務を遂行していくことは、今後、さらに重要なポイントになります。そのためには、まず指導いただきたいのは、時間外労働の「許可制」です。当然ながら業務は所定時間内に行うのが前提ですが、事情により残業になりそうな場合には、その理由と終業時刻を明記し、許可制とする必要があります。それにより、所定外労働割増をつける時間が明確になりますし、何より大切なことは各職員の時間管理意識を高めることができます。ただし、残業の許可制を規定に定めていても、許可を受けない残業のすべてが無効になるかというとかならずしもそうではありません。通常の業務をこなすうえで,所定時間内終わらないような業務量を要求したならば、残業時間に対して、黙示の承認があったということになり、残業時間に該当するという判断になりますので、適宜の指導が必要になります。

ただ、残業を所属長の許可制にしていても、申請された残業内容をよく理解せずに全部承認していたり、逆に、明らかに残業が必要な業務量にも関わらず許可をしなかったりと、所属長により対処の仕方はまちまちになりがちです。本当に必要な残業かどうか、どの程度の時間が必要かなどを判断して、適切な許可を与える必要があります。

残業許可制運用のポイント

- 残業の理由を明確にさせる

「何のために残業をするのか」「なぜ、その業務が残ってしまったのか」を確認します。例えば、許可申請の残業理由に「介護記録作成の為」とだけ記入させるのではなく、「なぜ

介護記録作成業務が残ってしまったのか」を記入させます。そうすることで、原因を本人と上司が確認しあうことで改善に繋げることができます。残業理由が本人の能力の問題であれば、個別指導や業務の標準化を進める必要があります。

- 残業内容の緊急性・必要性を判断する

その業務が「要当日処理」か「翌日処理で可」なのかをメリハリをつけて確認します。

またその業務は、「あなたがやらなければならない業務」なのか「次の交代勤務者で対応できる業務」なのかを確認します。

- 業務の上限時間(目安)を指示する

「その業務は30分で終えて」と目標時間を指示します。業務内容応じて適切な時間を指示することは必要です。但し、このことは「30分以上の残業は認めない」と上限設定をすることではありません。上限を超えて残業していても、事実上、黙認している状況であれば

それは「黙示の承認」に該当します。

・職員の健康状態にも配慮する

休憩はきちんととれたか、体調にお問題はないか、などを確認します。こうしたことは、日頃の部下とのコミュニケーションで行っておきたいところです。

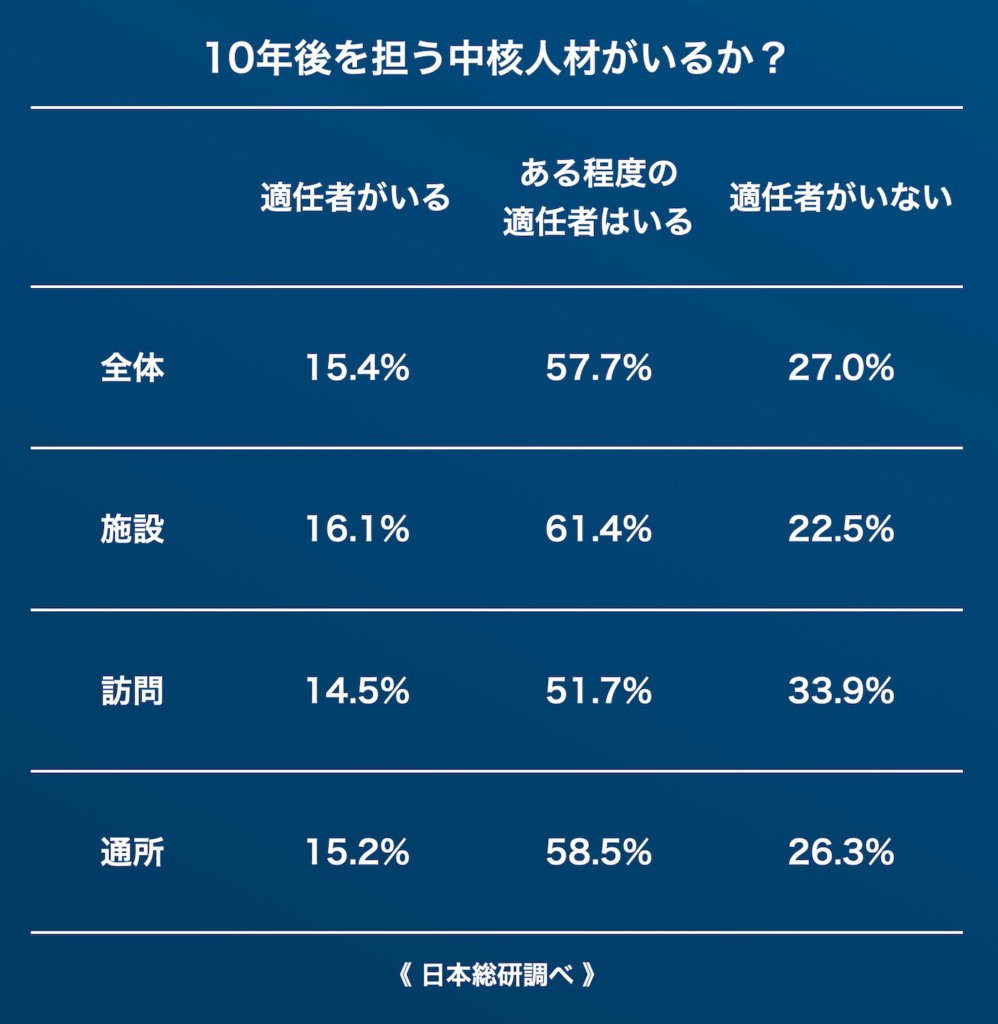

10年後にサービス運営の中核を担っていく人材の適任の候補はいるか?

介護事業所・施設にそう尋ねたところ、全体の4分の1を超える27.0%が「いない」と答えたことが国の調査で分かった。

「いない」が最も多かったのは訪問介護。33.9%と全体の3分の1にのぼった。

今後の人材確保の見通しがたっていない介護事業所・施設が少なくない実態が、改めて浮き彫りになった格好。サービス類型ごとの結果は以下の通りだ。

このGWのさなかに、“Q&A第5弾”

が公表されました。

既にご確認されていらっしゃる方も多いとは思いますが、

もし未だの方は下記をご確認下さいませ。

厚生労働省は5日、新年度の障害福祉サービス報酬改定の疑問に答えるQ&Aの第2弾を公表した。

今回は25件の問答を掲載。このうち17件は、強度行動障害を有する利用者への支援に関係する内容で、「重度障害者支援加算」や「集中的支援加算」の要件などを解説している。

厚労省は加えて、重度訪問介護、行動援護、生活介護、就労継続支援A型・B型などのサービスに言及。このうち重度訪問介護では、熟練職員による同行支援の対象範囲、入院時支援連携加算の算定プロセスなどを取り上げた。

また就労継続支援B型では、平均工賃月額の算定方法や目標工賃達成加算の要件について、国としての解釈をそれぞれ明らかにした。

Q 上司Aが部下Bに対し、Bが作成した文書の誤字脱字が多くミスが多いとして、業務上の注意指導をしたが、それでも改まらなかったので、再度、前回よりきつく注意したところ、Bは「パワハラです」と言って注意指導を受け入れない、注意指導はどのような場合にパワハラになりますか?

A

パワハラに関し実際に何をすればパワハラになるのか、十分に理解できている方は以外と少ないのではないでしょうか。そのため本来、部下を指導監督する上司が、これはパワハラにあたるのか、などと判断に迷ってしまうこともあると思います。さらに本設問のようにちょっと厳しく注意すると部下から「パワハラだ」などと言われると上司は注意する出来ないのではないかと思ってしまうケースも散見されます。そこで、まずはパワハラに関する基本的な考え方について検討したいと思います。

パワハラにつては、法律上の定義があるわけではありませんが、厚生労働省は「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義しています。

つまり注意指導そのものがパワハラにあたるものではなく、注意指導の程度や態様が度を越している場合にはパワハラにあたる可能性があるということになります。裁判上も、注意指導の目的は正当なものであったとしても、感情的になって大きな声を出したり、部下の人間性を否定するかのような表現を用いて叱責した点などは「社会通念上、許容される範囲を超える」としています。

御質問のケースでは、上司は部下の誤字脱字が多いことを、業務を対象にして注意指導を行っていると言えます。しかしながら部下は注意されたにも関わらず改善されないだけでなく、反抗的な態度をとってきたとのことですから、その分厳しく注意するのは当然と言えます。もちろん、先に述べた人格否定を行う、大声で怒鳴るといった注意指導は行き過ぎですが、そうでない限り、上司の注意指導はパワハラとはいえないでしょう。注意指導を行うときには、くれぐれも冷静に行うことが大切です。

新年度の介護報酬改定では、事業所・施設が運営基準で必ず実施すべきと求められる取り組みが増える。

例えば感染症への対策や虐待防止の措置。昨年度までの経過措置が終わり、委員会の開催や指針の整備、担当者の配置などの義務化が完全適用される。基本的に全てのサービスが対象だ。

こうした取り組みの担当者について、厚生労働省は昨年度末に公表した解釈通知で配置の考え方を明らかにした。

例えば感染対策や虐待防止、褥瘡予防、事故防止、身体拘束の適正化など複数の担当者を兼務できると説明。既存の「専任」の記載をなくし、「同じ事業所・施設内での複数担当の兼務、他の事業所・施設との担当の兼務について、各担当者としての職務に支障がなければ差し支えない」と追記した。

あわせて、「日常的に兼務先の事業所・施設の業務に従事しており、利用者や現場の状況を適切に把握しているなど、各担当者としての職務を遂行するうえで支障がないと考えられる人を選任すること」と要請。感染対策や褥瘡予防などの担当者について、「看護師が望ましい」との認識も示した。

このほか、各種の委員会はオンライン開催が可能。関連する他の委員会と一体的に開く運用も認められている。(介護ニュースより)

厚生労働省は3月29日、新年度の障害福祉サービス報酬改定の解釈通知やQ&Aなどを公表した。

各サービスの運営基準や報酬の加算、その算定要件などの見直しについて、具体的な考え方を明らかにした。各種の申請書類などの様式もあわせて公表した。

今回の改定で一本化する新たな処遇改善加算については、既に3月26日に通知やQ&Aを発出していた。29日には各サービスの施策の留意事項、解釈などを明示した。

厚労省は公式サイトに、新年度の障害福祉サービス報酬改定のポイントや省令、告示、解釈通知、Q&A、申請書類の様式などをまとめたページを設け、現場の関係者らに広く周知している。(介護ニュース)

新年度の介護報酬改定で一本化する新たな処遇改善加算について、厚生労働省は4日、運用の解釈などを明らかにするQ&Aの第2版を公表した。

介護保険最新情報のVol.1247で広く周知している。

3月15日に発出した第1版に続き、今回も多くの問答を掲載。賃上げの方法、対象者の範囲、キャリアパス要件、職場環境等要件などの規定を取り上げ、その具体的な考え方を解説している。通知全体のボリュームは第2版の方が多い。

例えば賃上げの方法。「賃金改善の基準点はいつの時点になるか」「時給・日給の引き上げは基本給の引き上げに当たるか」「決まって毎月支払われる手当とはどんなものか」などの質問が紹介されている。

また、賃上げの対象者については、「派遣労働者も対象となるか」「一部の介護職員に賃上げを集中させることは可能か」といった質問への回答が示されている。

(介護ニュースより)

厚生労働省は先週下旬、

“新たな処遇改善加算の疑問に答えるQ&A”

を公表しました。

取り急ぎ、共有させて頂きます。

下記、PDFをご参照ください。

新年度の居宅介護支援の介護報酬改定では、事業所の経営に大きな影響を与える「特定事業所加算」の算定要件が変更される。ケアマネジャーが介護保険制度の枠を超えた支援について学ぶ機会を確保することが、新たに求められるようになる。

この算定要件の見直しは、特定事業所加算の全ての区分に適用されるもの。厚生労働省は新たに公表した解釈通知の案で、その具体的な内容や考え方などを解説した。

新たな算定要件は以下の通り。

特定事業所加算|全区分の要件(8)

《現行》地域包括支援センターが実施する事例検討会などに参加していること。

《改定後》家族の介護を日常的に行っている児童や障害者、生活困窮者、難病患者など、高齢者以外の対象者への支援に関する事例検討会・研修などに参加していること

厚労省は解釈通知の案で、新たな算定要件の趣旨を「多様化、複雑化する課題に対応するため」と改めて説明。「家族の介護を日常的に行っている児童とは、いわゆるヤングケアラーのことを指す」と明記した。

あわせて、算定要件の対象となり得る事例検討会・研修の範囲について、「上記に例示するもののほか、仕事と介護の両立支援制度や生活保護制度なども考えられる」と解説。「利用者のケアマネジメントを行ううえで必要な知識・技術を修得するためのものであれば差し支えない」との認識を示した。(介護ニュースより)