コラム

新年度を迎えると間もなく、次の令和6年度の介護報酬改定に向けた議論が始まります。【石山麗子】

介護報酬を検討するためにはエビデンスが必要ですから、多くのデータが準備されています。その1つに「介護事業経営実態調査」があります。

この調査の目的は、各サービスの施設・事業所の経営状況を把握し、介護報酬改定などに必要な基礎資料を得ることです。今回は今年5月に実施され、10月に結果が公表される予定となっています。

10月といえば、まさに国の審議会(介護給付費分科会)の議論が佳境を迎えているタイミングです。とはいえ、介護報酬改定をめぐる議論は新年度間もなく始まります。そこでは、先んじて行われた「介護事業経営概況調査」の結果が用いられます。

この調査は昨年5月に実施され、今年2月1日に結果が公表されました。先に説明した「経営実態調査」とは、主に調査対象時期などが異なっています。

実はこの「経営概況調査」の結果が、居宅介護支援にとって記念すべきものとなりました。

制度施行以来、居宅介護支援事業所の収支差率は常にマイナスでした。現在、厚生労働省のホームページで確認できるデータのうち、収支差率が最も低かったのは平成20年(▲17.0%)です。これまではずっと、「居宅介護支援は赤字経営でも仕方ない」という認識がありました。

ところが昨年度の「経営概況調査」で、収支差率が初めてプラスに転じました。しかも一気に5.3ポイントアップです。これにより、「居宅介護支援事業所は赤字でも仕方ない」という考えはついに過去のものとなりました。

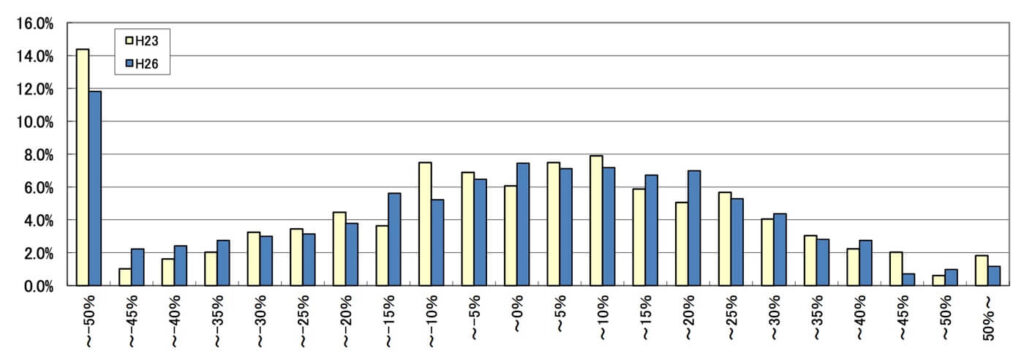

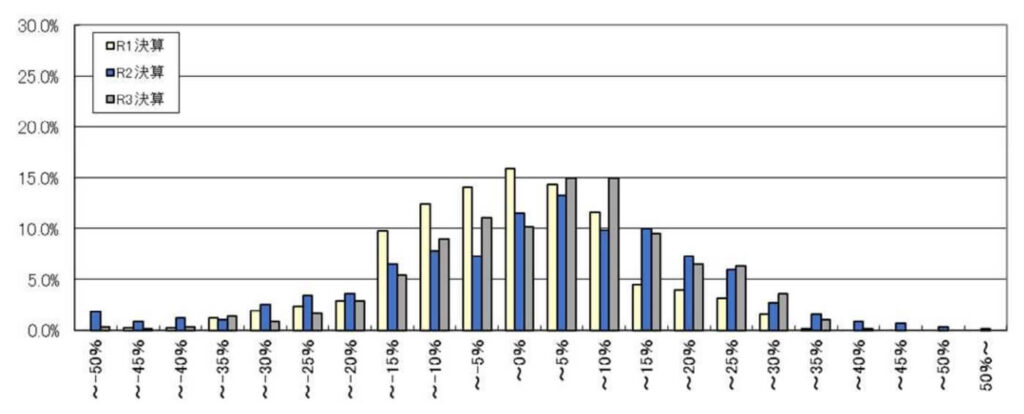

もう1つデータを確認しましょう。図1(平成23年/平成26年)と図2(令和1年〜3年)を見比べてください。グラフの形に違いがあります。

図1. 平成23年/平成26年:居宅介護支援収支差率分布

図2. R1/R2/R3:居宅介護支援収支差率分布

図1で最も多いのは▲50%です。一般の事業の場合、▲50%では存続不可能でしょう。にもかかわらず、▲50%がボリュームゾーンとなって事業を継続していることから、経営者が居宅介護支援事業所に経営の視点をもって無駄だと割り切っていた可能性をみてとれます。

となれば当然、経営を成り立たせるために他部署へ依存することになります。その結果、ケアマネジャーはケアマネジメント実践の前提である公正中立の立場を貫くことが難しくなります。

一方、図2では▲50%がほとんどなくなりました。中心が0より少し右に移動した山のような形になっています。これは、居宅介護支援事業所がしっかりと経営されていることを示しています。むしろ赤字の事業所は、なぜ赤字なのか自らを分析して方策を検討する必要があるでしょう。

専門職は本来、他の関与を受けない自立的な存在です。ことさらケアマネジャーの業務遂行には、公正中立な立場が前提となります。理想を言えば経営上、他部署に依存しない状態が望ましいのです。

居宅介護支援の介護報酬に関し、これまでは「収支差率がマイナスなので報酬を上げてください」という声が多く聞かれました。しかし、今後こうした主張は通用しなくなるでしょう。むしろ、一気にアップした収支差率の適性値が問われることになり、調整されるかもしれません。

収支差率がプラスに転じたことで、居宅介護支援に向けられる視線も変わっていく可能性があります。自事業所は地域でどのような位置付けで、どのような観点から価値ある存在として活躍できるのか − 。こうした分析をこれまで以上にしつつ、社会的責任をしっかりと見据え、経営スキルを一層磨いていくフェーズに入ったといえるでしょう。(介護ニュースより)

⇒

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

居宅介護支援事業所と他の介護サービス事業所によるケアプランなどのやり取りをオンラインで効率化する「ケアプランデータ連携システム」について、厚生労働省は今後の導入スケジュールを明らかにした。

公式サイトで4月1日から利用申請の受け付けを始める。クライアントソフトの提供は4月14日から開始。その後、4月20日から本格運用をスタートさせる。公式サイトで今月13日までに公表した自治体向けの説明資料に明記した。

「ケアプランデータ連携システム」の整備は、介護現場の事務負担の軽減を具体化する国の施策の一環。毎月のケアプランやサービス利用票(予定・実績)などの共有を、FAXや紙の手渡し、郵送といった煩わしい手段で行わなくて済む環境を作る狙いがある。利用料は1事業所あたり年間2万1000円(消費税込み)。

厚労省は、「より多くの事業所が利用することで事務負担の軽減効果が高まる」と説明。4月1日以降の積極的な利用申し込み・導入を呼びかけている。(介護ニュースより)

⇒

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A、キャリアパスは個人の能力・適正に応じて、「指導・監督層」になるコースとは別に「専門職」コースを準備し、専門職のキャリアステップと昇給制度で運用しています。

現場では、「優秀な職員ほど役職にはつきたがらない」とか、「知識・技術面でわからないことについて、皆が教えてもらえる職員は決まっており、しかもその職員は役職者ではない」、といった話がよく聞かれます。そこで考えるべきなのが、キャリアパスにおける「複線化」です。つまり、キャリアパスに描かれた昇格ラインによらずに、役職にはつかずに専ら専門性を高め、組織に貢献するキャリアパスを作ることです。この階層を「専門職」として、上級介護職の水準を超える水準をもって処遇します。この場合、当該職員はマネジメント業務を行わず、専ら好きな介護の道を追い続けても、相応の処遇が保障されることになります。専門性の高さを認められてこその処遇なので、職員のプライドも充足することができます。

また、優秀な人材を滞留させては離職につながりかねません。中小企業の中には職員が自らポストの数を読んで、諦めムードが漂っているようなケースも散見されますが、「専任職」を設けて、「当法人は、管理上の役職だけがポストではない。専任職というスキル面のリーダーもあり、相応に処遇する」と周知すれば閉塞感が一気に変わるはずです。

☞

①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

今日は人材育成で著名な

日本電産の社長永守重信氏の言葉

を紹介させて頂きたいと思います。

業界を問わず、人材育成の大切さ

を具体的に書かれたインタビューです。

ご覧ください。

■■□―――――――――――――――――――□■■

「意識は能力を遙かに超える」

永守重信(日本電産社長)

※『致知』1999年7月号

特集「切に思うことは必ずとぐるなり」より

□□■―――――――――――――――――――■□□

――年中無休ということですが、

一日のサイクルはどういうふうな日課ですか。

だいたい朝は5時50分に起きます。

そしてすぐにシャワーを浴びて、

6時から15分間ビジネスニュースを見ます。

それから食事をして、服を着て、

6時40分に迎えの車が来ます。

朝早いですからラッシュアワーにかからないので

6時55分には会社に着きます。

もう20分遅いと会社まで4、50分かかりますよ。

世の中、何故ラッシュアワーが起こるかというと、

9割の人が普通のことをしているからです。

わずか10分か15分普通より早く行動することで、

全然違う世界があるんです。

ところが人間ほとんどが一緒のことをするんですね。

――それがわかるか、わからないかの差であると。

そうです。

だからうちの社員にはよそよりも

10分早く来いと言います。

その10分を早く来られる人間は

世の中の10パーセントなんですね。

それが意識の差なんです。

人間の能力の差なんていうのは、

最大五倍くらいしかないですよ。

知能とか知識とか経験とかはね。

しかし意識の差は百倍あると私は言うんです。

それさえ頭に入れておけば、

どんな人間でも成功できる。

――ああ、能力の差は五倍だが、

意識の差は百倍だと。

ええ。東京に出張したときのことです。

取引先の担当者に、繁盛しているという

ラーメン屋に連れていってもらったことがあります。

外観はごく普通のラーメン屋でしたが、

私たちが店の前に立った途端、

中にいた若い店員がぱーっと

入り口まで走ってきてドアを開け、

「いらっしゃいませ」と大きな声で挨拶をするんです。

そして席まで誘導してくれて、

私たちがラーメンを注文すると、

大きな声で調理場にオーダーを伝えてから、

人なつっこい顔で

「お客さんは関西から来られたのですか」

なんて話しかけてくる。

私たちと話している間も入り口に気を配って、

客が店の前に立つと飛んでいく。

ラーメンはごく普通で、

味で繁盛しているというわけではないんですね。

つまり、他店と同程度の料金で

五倍おいしいラーメンを作ったり、

五分の一のスピードでラーメンを

出すことはまず不可能です。

しかし店員の意識を変えることによって、

お客の気分を百倍よくすることは

それほど難しいことではない。

この店が繁盛しているのは、

ズバリ店員の意識の高さなんです。

おそらくこのラーメン屋の経営者は、

ラーメンの味にこだわる以上に

店員の意識改革にこだわっているのだと思います。

私の人材に対する考え方もこれとまったく同じです。

能力の高い人を採用するというよりも、

人並みの能力を持つ人材を採用して、

彼らの意識を高めることに全力を傾注します。

■■□―――――――――――――――――――□■■

いかがでしょうか?

人間力向上研修でもよく申し上げるのですが

人間の能力の差は、たいしたものでない、

それよりも、常に意識を磨き、高め

それを行動にしてゆくこと。

このちょっとしたものの積み重ねが

最終的には、人の心を打つ大きな

違いとなって「形」になってゆく

ような気がしています。

クリニック「良い組織」が持つ7つの共通点

厚生労働省の調査によると、全国の医療施設の総数は約18万施設。止まらぬ人口減少のなか、赤字経営に陥っているクリニックも少なくありません。こうした熾烈な競争を生き抜いてきたクリニックには「共通点」があると、医療法人梅華会の梅岡比俊理事長はいいます。そこで今回、阪神地区で6院、都内で消化器内科のグループ医院を経営し、開業医コミュニティ「M.A.F」を主宰する梅岡氏が、「良い組織」が持つ7つの共通点を解説します。

満足度の高いクリニックの「7つ」の共通点

1.「ありがとう」が飛び交っている

「良い組織」を作りあげていくうえで、組織内部の「承認欲求を高めること」が非常に重要です。

お互いに「なにかをしてもらって当たり前」ではありません。「当たり前」の反対は「有難し」です。この、「有難い=滅多にない」というのが「ありがとう」の語源ですから、筆者の所属するクリニックでは仕事が終わったら「お疲れ様でした」ではなく「ありがとうございました」と言うようにしよう、と決めています。

離職の多くは「人間関係」に起因するとよくいわれます。その人間関係の基盤は、コミュニケーションです。

「ありがとう」という言葉は、人に対する感謝とともに、自分にもいい影響を与えます。感謝の気持ちは、人の心の豊かさや心身の安定などにいい影響があると考えます。「ありがとう」をはじめとするポジティブな言葉が飛び交う職場にすることで、スムーズなコミュニケーションが可能になるのです。

2.「5S」が揃っている

5Sとは、「S」の頭文字をもつ「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」という5つのキーワードからとった言葉です。医療機関ですから、清潔にしていることで患者さんも働く医師や職員も気持ちよく過ごせます。

アメリカの犯罪学者ジョージ・ケリング博士が提唱した「割れ窓理論」をご存知でしょうか。かつて、ニューヨークは「犯罪多発都市」といわれ、列車の窓ガラスが割れていることも日常茶飯事でした。しかし、当時の市長が窓ガラスをはめ直したところ、それとは一見関係のない「街中の落書き」が消えたというのです。

1つの綻びから思わぬところにまで悪い影響はどんどん連鎖しますから、「5S」で職場環境を整えることは非常に重要といえます。

3.仕事を「チーム」として行っている

クリニックでの業務は、診察や受付、会計、検査など、複数の人間が絡みチームで連携して行うものがほとんどです。したがって、もし医師が最高の診察を行ったとしても、最後に会計時の職員の対応がよくなかった場合、患者にとって「あまりよくない病院だった」という印象になりかねません。

ですから、それぞれがそれぞれの役割を尊重しあい、連携して働く意識が重要です。

受付時や会計時の対応について、医師は把握しきることができません。「診察するドクターがこういう人だから」などと諦めるのではなく、それぞれのポジションとしてどんな価値を提供できるかということを考えて行動していく必要があります。

「考えて動く」組織づくりでAI時代も生き残る

4.「短時間で最大の価値を提供する」工夫

これは3つ目の「連携」がキーワードです。クリニックに訪れたすべての患者さんが最大の満足感と安心感を得て、患者さんに納得して帰ってもらうことが、クリニックで働く医師・スタッフ全員の願いでしょう。

とはいえ、限られた時間のなかで、仮に医師だけに業務が集中してしまうと、そこが「ボトルネック」になってしまいます。看護師やスタッフなど、医師以外のメンバーでも業務を分担できるような仕組みをつくることが大切です。たとえば、「医師ではなくスタッフに問診を書いてもらう」「検査や処置、点滴などはスタッフにお願いする」などです。

こうすることで、短時間でも最大の価値を患者さまに提供できるようになるはずです。

5.業務のアップグレード=「DX化」

クリニック業務のなかで、「自動精算機の導入」「キャッシュレス決済の利用開始」「処方箋の電子認証化」など、最新機器や機能の導入で業務がアップグレードしているクリニックも多いのではないでしょうか。これらは、PDCAサイクル(Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善))を回すうえで非常に重要です。

クリニックにとってメリットのあるシステムは積極的に導入し、また利用するスタッフがそれに適応していくことで、業務の効率を上げ、患者の満足度を上げ、双方にとっていい影響をもたらすはずです。

6.アウトプット

職場環境を整えたり、業務をDX化するなど、上記を参考に行動を変えた結果いい効果を生んだら、最終的にそれらをマニュアルにしたり報告書に書くなどしてアウトプットし、周知しておくといいでしょう。

物事は、実はインプットよりもアウトプットのほうが大事です。なにごとも、学習の際は「インプット2:アウトプット8」の割合がいい結果を生みます。アウトプットを重視する組織にしていきましょう。

7.「考えて生み出す」人であれ

「言われたことをそのままやる」、「過去と同じことを繰り返す」などは、いまの時代AIでもできることです。過去にはできなかったことやまったく新しい事象に対して行動する組織こそ、AI時代に生き残る組織といえます。

言われてやるだけの人間の集まりではなく、自分の頭で考え、課題にぶつかったときは「なにが根本的な原因になっているか」を考え、ただ問題を「対処」するのではなく「解決」するような組織にしていきたいものです。

- 出典著者:

- 梅岡 比俊(うめおか ひとし)

医師

医療法人梅華会 理事長

開業医コミュニティ「M.A.F」主宰

ドモンは2023年3月2日、保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」を利用する全国の保育施設を対象に実施した「保育士の配置基準」に関するアンケートの結果を公表した。8割が「配置基準改善により不適切保育は少なくなる」と回答、適切な基準が望まれる。

コドモンは2023年3月2日、保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」を利用する全国の保育施設を対象に実施した「保育士の配置基準」に関するアンケートの結果を公表した。8割が「配置基準改善により不適切保育は少なくなる」と回答、適切な基準が望まれる。

保育士配置基準とは、国の「児童福祉施設最低基準」により、保育士1人につき保育可能な子供の人数を示したもの。保育士1人に対する基準は、0歳児3人、1歳児6人、2歳児6人、3歳児20人、4歳児以上30人と定義。ただし、自治体や保育施設が別途定める基準があれば優先できる。

「保育士の配置基準」調査は2月8日~24日、保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」を利用する全国の保育施設を対象にメールとWebでアンケートを実施。有効回答数は488件。

「国の基準よりも管轄自治体が独自に手厚い配置基準を定めている」との回答は50%。一方「国の基準と変わらない」との回答も49.2%と二分される結果となった。また、「施設独自で国や自治体よりも手厚い配置基準を定めている」32.6%に対し、60.9%の施設は「国(または自治体)の配置基準通り」と回答している。

国の配置基準によって、大きな負担となっているものは「保育計画等の事務作業」「職員間での相談や話し合い」「研修」が上位にあがり、通常の労働環境であれば当たり前にできるはずのことができていないことがうかがえる。

一方、配置基準を手厚くしたことで良かったことには、「保育の質向上につながった」「子供ひとりひとりに丁寧に接することができる」「保育士に余裕ができた」「残業の減少、離職率の低下といった働き方の改善につながった」といった回答が多かったという。

保育士が「子供の命と安全を守れないと思う場面」は、「災害時」82.8%が最多。ついで「お散歩等の園外活動」73.8%、「プールや水遊び」65.6%、「防犯上」58.0%、「早朝や夕方の保育」50.8%。また、子供の命と安全を守るために、施設独自の対策や工夫を実施している施設は65.8%にのぼった。工夫事例には、ICT活用の他、保育士の配置基準プラス1人多い配置、室内外にベビーカーや避難車を多く設置等の回答が寄せられた。

また85.9%が「保育士の人手が足りないと、より管理的な保育になりがちだと思う」、79.1%が「配置基準が改善されることで不適切保育は少なくなると思う」と回答。適切な配置基準で余裕をもった保育が、不適切保育の減少に寄与することがわかった。しかし、配置基準の改善には、待遇を改善し保育士不足を解消する必要があるとの声もあがっているという。(保育ニュースより)

新型コロナウイルス対策を助言する厚生労働省のアドバイザリーボードで8日、今後の介護施設の対策について専門家の見解が示された。

今後も業務中のマスク着用や換気、手指衛生といった基本的な対策を続けるよう促す一方で、職員の外食や旅行などの行動制限については「行うべきでない」と明記。「日常の感染リスクは家庭内を含めて多様であり、ことさら外食や旅行のリスクを強調することは適切でない」と説明した。

専門家の見解は、新型コロナの感染症法上の位置付けが5月8日から「5類」へと変更されることを見据えたもの。「位置付けが変更された後も一定の流行が繰り返されることが想定される」と警戒を呼びかけつつ、「職員の行動制限などが過剰に行われることがあるようだ」とも指摘した。

そのうえで、「日々の生活のなかで感染しないように心がけることは、医療や介護の専門家として望ましいことだが、それでも感染を完全には防ぎきれないという認識を職場や社会で共有していくことも必要」と提言。「業務にあたっては基本的な感染対策を遵守することが大切」「疑われる症状があれば仕事を休むことが極めて重要」などと重ねて要請した。(介護ニュースより)

政府は2024年度に控える次の介護報酬改定に向けて、高齢者の自立支援・重度化防止などの「アウトカム評価」を拡充する方向で検討を進めていく。

施設・事業所が出す実際の成果へのインセンティブを今より高め、介護現場に効果的な取り組みを促す狙いがある。

6日に開催した規制改革推進会議のワーキンググループで、こうした大枠の方針を確認した。

ただ厚労省は、「状態の改善が見込まれる高齢者らを事業者が選別するなど、いわゆるクリームスキミングが起こる可能性がある」などの懸念も説明。今年の社会保障審議会の分科会などで、具体策を丁寧に議論していくスタンスをとった。

介護報酬のアウトカム評価は例えば、

○ 施設からの在宅復帰を評価する加算

○ 褥瘡の予防を評価する加算

○ リハビリによる社会参加を評価する加算

○ ADLの維持・改善を評価する加算

などが既に導入されている。

厚労省は前回の介護報酬改定で、こうした加算のメニューを増やしたり単価を引き上げたりする施策を展開。LIFEを新たに導入したことも含め、自立支援・重度化防止にこれまで以上に重きを置く姿勢を打ち出した経緯がある。

こうした路線は次の介護報酬改定でも維持していく。6日のワーキンググループでは、「より効果的・効率的な介護サービスの提供を促すには、アウトカムの観点からの評価を活用することが適している」との認識を示した。

一方で現状の課題として、

○ アウトカムには様々な要因があり、因果関係を特定することが難しい

○ 介護の取り組みとアウトカムの関連などについて分析を行い、エビデンスの集積を進める必要がある

○ いわゆるクリームスキミングが起こる可能性がある

などを説明した。「介護関係者のコンセンサスを形成する必要がある」とも指摘。具体策の検討を進めつつも、拙速な判断は避ける構えを強調した。(介護ニュースより)

介護サービス事業所からの人材紹介・派遣会社に対する支出はどれくらいあるのか − 。これを詳しく調べるよう求める声が、国の審議会で相次いであがっている。

「介護事業者が支払う人材紹介料がすごく高いという問題があるようだ。この辺りの実態がどうなっているのか、やはり把握していく必要がある」

2月27日の社保審・介護保険部会で、一橋大学国際・公共政策大学院の佐藤主光教授はこう呼びかけた。

日本慢性期医療協会の橋本康子会長も、「病院では人材派遣料がどんどん高額になってきているが、どうしても頼らざるを得ないのが現状。介護の分野でも、これから人材派遣などに頼っていく施設・事業所が更に増えていくのではないか」と指摘。「そうなると財務はかなり圧迫される。本当にそれで立ち行かなくなるのではないか、というくらいだ」と問題を提起した。

これを受けて、介護保険部会の菊池馨実会長(早稲田大学理事・法学学術院教授)は、「介護現場に携わる方の切実な声を労働部局と共有するところから始める必要があるのではないか。逼迫した状況をどうにかしなければいけない」と言明。「実態がどうなっているのか、データを示して地道に積み上げていくことも必要だ。老健局としてできることもある。その辺りを真剣に検討して欲しい」と促した。

厚労省の担当者は、「分かりました。介護関係者の問題意識を労働部局にも伝えていきたい」と応じた。

2月20日に開催された社保審・介護給付費分科会でも、委員がこの話題に言及した。

認知症の人と家族の会の鎌田松代理事は、「派遣などの費用が施設・事業所にとってどれくらいの負担になっているのか、明らかにして欲しい」と要請。産業医科大学の松田晋哉教授は、「派遣のコストがものすごく高くなっているので、その部分は調査したほうがいい」と促した。(介護ニュースより)

「疑うよりも、信じなさい」・・・平和な環境の証明でしょうか。そんな安心神話が、いまもこの国の中には根付いているようです。

人間関係や社会の中では、人を信じることが「善」であり、疑うことは「悪」のように思われがちです。

でもそんなふうに信じた結果、「信じていたのに」「まさか、こんなことになるなんて」ということは少なくありません。

小さい人間関係から、会社の経営方針、商品のラベル表示、過大な広告、政治家のもっともらしいコメント、頻繁におきている「詐欺事件」、一方的な側面から伝えるニュースなど、相手の言うことを鵜呑みにして振り回されること、ミスや間違いに「ひどい!」と被害者になって、過剰反応することってあるのではないでしょうか?

海外では、安全な先進国であっても、なかなか相手を信用しません。注意深く相手を観察した上で、信頼関係を築こうとします。例えば、東南アジアの大都市に生きる人々は「そんなの、初めから信じる方がおかしい!」と相手にそれほど期待していません。

いいとか、悪いとかではなく、信じるだけではあまりにも無防備なのです。私たちは、簡単にかわいそうな被害者になってはいけない。それには最初は疑ってもいいのです。いえ、少しぐらい疑った方が良い。

考えてみれば、100%信じるということは相手に対して「あなたは絶対に間違ってはいけない。100%こちらの信頼にこたえるべきだ」と押し付ける傲慢さが潜んでいます。

一見ピュアな「信じる」という心の下にあるのは「関心をもつこと」「自分で考える事」への放棄とも言えます。

人は間違うこともあるのです。自分だって間違うのですから、相手に対して、完璧な情報を伝えろ、ということは出来ないはず。どうやら我々も「少しは疑うこと」をトレーニングする時期に来ているようです。数パーセントまたは数十パーセント疑ってみて、相手が間違っていた時に、「ああ、そんなこともあるだろうなと思った」と許す寛大さ、リスクや対策を考えておく賢明さが必要な気がします。

「疑うこと」と「信じること」は反対のことではありません。「疑うこと」と「信じること」は表裏一体。信じるものを見つけるために疑うことも必要。そして、100%でなくても

「信頼できるもの」を見極める目を持つことです。万が一裏切られたらしょうがないという覚悟で向き合っていくことが、お互いの信頼関係を築いていくと思うのです。(「上機嫌に生きる」より)

⇒

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)