コラム

《 岸田文雄首相 》

岸田文雄首相は16日夜の会見で、新型コロナウイルスの感染者らを支える高齢者施設などの体制強化に向けた既存の財政支援を、まん延防止等重点措置の終了後も継続すると表明した。現在、高齢者施設へ看護職員を派遣する医療機関への補助金を3倍に引き上げているが、これを7月末まで続けていく。感染した入所者1人につき1日あたり2万円、最大30万円を支払う高齢者施設に対する補助金も、現在"まん防"が適用されている18都道府県で4月末まで延長する。従来、これらはいずれも"まん防"の期間に限った措置とされていた。

岸田首相は会見で、支援策の延長によって医療体制、療養体制の維持・強化を図ると説明。ディテールを説明した厚生労働省は、感染者らに対応するホームヘルパーなどへ支払う特別手当を全額公費で負担する制度について、事業者に改めて周知する考えも示した。

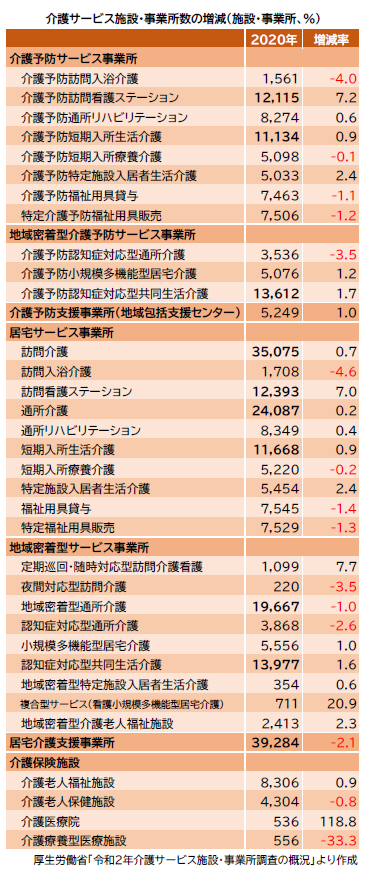

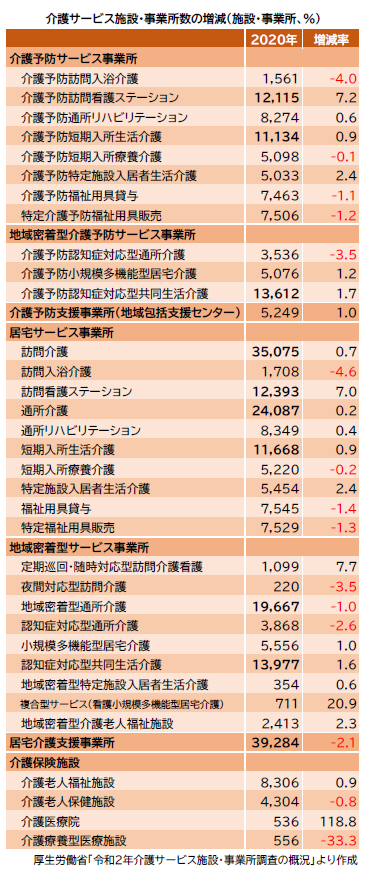

ここでは2021 年12 月に発表された調査結果※から、介護サービスごとの施設数や事業所数の増減をみていきます。

居宅介護支援事業所が最も多い

上記調査結果から、2020 年10 月1 日時点の介護サービス(以下、サービス)ごとの施設数や事業所数、2019 年からの増減率をまとめると、下表のとおりです。

サービス全体で最も数が多いのは、居宅介護支援事業所の39,284 事業所でした。また施設・事業所数が1 万を超えるサービスは、以下のとおりです。

【介護予防サービス】

介護予防訪問看護ステーション、介護予防短期入所生活介護

【地域密着型介護予防サービス】

介護予防認知症対応型共同生活介護

【居宅サービス】

訪問介護、訪問看護ステーション、通所介護、短期入所生活介護

【地域密着型サービス】

地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護

前年から増加したサービスが多数に

2019 年からの増減率では、増加したサービスの方が多くなりました。サービスごとでは、介護医療院が118.8%で最も高く、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)が20.9%で続いています。一方で、介護療養型医療施設が-33.3%で最も減少しました。

コロナ禍での全国の状況はこのようになりましたが、貴施設の所在地の状況はいかがでしょうか。

長期化するコロナ禍において、人材確保が難しい医療機関等もあるでしょう。ここでは、2021 年11月に発表された調査結果※から、医療機関等(以下、医療,福祉)における転職者採用の現状をみていきます。

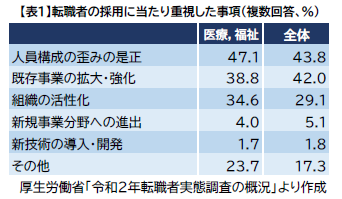

採用で重視すること

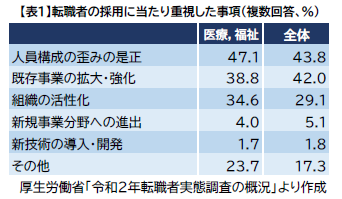

上記調査結果から、転職者の採用で重視した事項をまとめると、表1 のとおりです。

医療,福祉では人員構成の歪みの是正が47.1%、既存事業の拡大・強化が38.8%などとなりました。調査結果全体と比較すると、人員構成の歪みの是正と組織の活性化の割合が高くなっています。

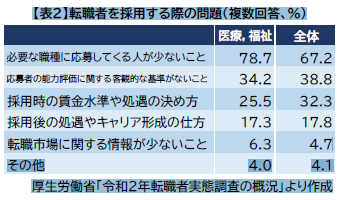

採用の際の問題点

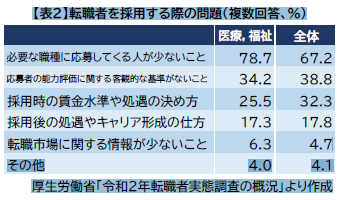

次に採用の際の問題点をまとめると、表2 のとおりです。

必要な職種に応募してくる人が少ないことが78.7%で、全体よりも10 ポイントほど高い割合になりました。必要な職種に応募してくる人が少ないことから、思うような採用ができていない現状がうかがえます。

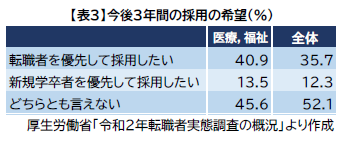

今後の採用予定

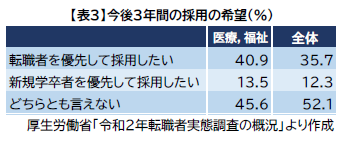

今後3 年間に転職者を採用する予定については、医療,福祉では55.2%が採用する予定があると回答しています。採用の希望についてまとめると、表3 のとおりです。

採用する人材について、医療,福祉では転職者を優先して採用したい割合が40.9%と、新規学卒者を優先して採用したいよりも高くなりました。ただし、どちらとも言えないが45.6%で、採用という観点では転職者にこだわらないところも少なくないようです。

せっかく採用した人材に長く勤務してもらうためには、採用時の処遇やその後の教育訓練も重要です。採用はもちろん、定着がうまくいかない医療機関では、こうした点も見直す必要があるかもしれません。

※厚生労働省「令和2 年転職者実態調査の概況」

2020 年(令和2 年)10 月1 日時点の状況に関する調査です。全国17,218 事業所とそこに就業している一般労働者の転職者を対象に実施しました。表の数字は、四捨五入の関係で100 にならない場合があります。詳細は次のURL のページから確認いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/6-18c-r02.html

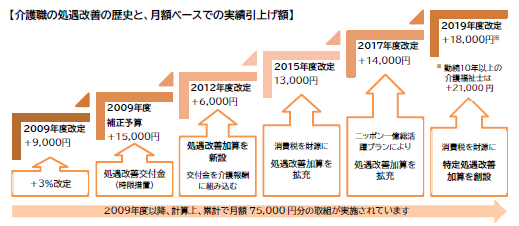

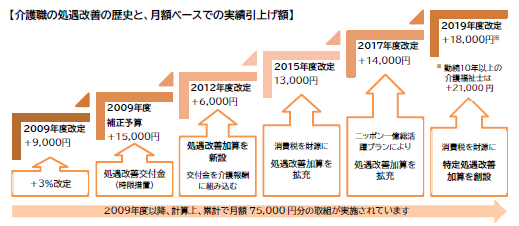

介護職の処遇改善(収入の3%、月額9,000 円の賃上げ)が2 月から実施されます。当面は交付金で措置されますが、恒久的な賃上げを叶える財源をどう確保するか、議論が広がっています。これまでの取組を振り返ってみましょう。

交付金支給か、介護報酬での対応か

介護職の処遇改善の取組は、2009 年度の介護報酬改定と交付金に始まります。しかし、交付金のような時限措置を基本給の引上げにつなげることは実質困難で、このときも一時金などの単発的な対応が主流となりました。

そこで、2012 年度改定では、事業者にとって継続可能な賃上げの財源となるよう、介護職員処遇改善加算が新設されました。さらに2019 年度改定では、経験・技能ある職員に対しさらなる処遇改善を進めることを目的に、特定処遇改善加算が登場しています。

今回の取組は、9 月分までの財源を交付金として予算計上し、10 月分以降は臨時改定にて対応する方向で検討されています。政府は確実な賃上げにつながる方策を模索していますが、現場にとっては配分ルールの柔軟性や事務負担の軽減も優先課題です。加えて、安定的な財源となるよう、後に控える2024 年度の改定にどう継承されるのかも見逃せません。

参考:財務省 財政制度分科会(2021 年11 月8 日開催)資料

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/subof_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20211108/01.pdf

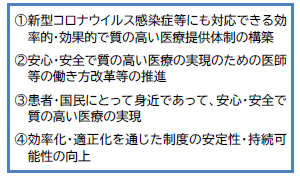

4 月に施行される次期改定について、昨年末に基本方針と改定率が発表されました。現在は、個別の改定項目や点数、施設基準などの調整が行われています。全貌は3 月に示されますが、一足先に今回の改定の骨組みを整理します。

重点は、感染症対策と働き方改革

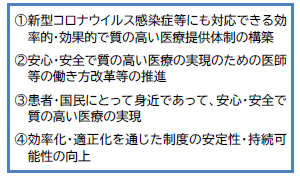

基本方針では次の4 つの基本的視点が提示され、①と②が重点課題とされています。

まず①については、足下の新型コロナウイルス感染症に係る短期的需要への対応とともに、地域全体での医療機能の分化等を着実に進める必要から、かかりつけ医等の評価や在宅医療・訪問看護の確保、医療機関と薬局・地域の福祉・行政等との連携などにも、力点を置いています。

②については、時間外労働の上限規制の医師への適用(2024 年4 月~)への備えや、新経済対策(2021 年11 月閣議決定)による「看護職員の処遇改善」に重点が置かれました。

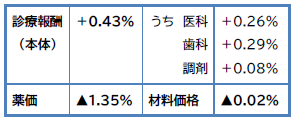

本体部分は処遇改善を視野にプラス改定

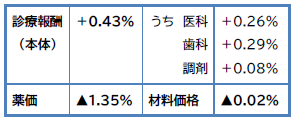

改定率は予算編成での折衝を踏まえ、次のように決定されました。

診療報酬本体の改定率には、看護職員の処遇改善の特例的対応としての+0.20%、リフィル処方箋※導入による効率化で▲0.10%、不妊治療の保険適用による特例的対応としての+0.20%などが含まれています。

※ 反復利用できる処方箋。再診効率化のため、症状が安定している患者に対し、医療機関に行かずとも一定期間利用できるものを、医師の処方により発行。

2022 年度診療報酬改定は、3 月に告示、4 月より施行されます。これに先立ち、3 月に厚生労働省にて説明会が行われます。最新情報は、以下のホームページでご確認ください。

労働契約では、労働日や労働時間をあらかじめ確定させた上で契約を締結することが原則です。しかし、契約の締結時点では確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような、いわゆる「シフト制」により労働契約を締結することも多くみられます。このシフト制に関連し、厚生労働省は「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」(以下、「シフト制による留意事項」という。)を取りまとめ、公表しました。この中から、特に確認しておきたいポイントをとり上げます。

1. 労働条件の明示と始業・終業時刻

会社は労働契約の締結の際、労働者に対して「始業および終業の時刻」や「休日」に関する事項などを書面により明示する義務があります。シフト制の場合、具体的な労働日や労働時間などを「シフトによる」と記載しているケースがありますが、すでに始業や終業時刻が確定している日についてはこの記載では足りず、労働日ごとの始業および終業時刻を明記するか、原則的な始業や終業時刻を記載した上で、一定期間のシフト表をあわせて労働者に交付するなどの対応が必要です。

この他、シフト表を労働者に通知する期限や方法等を定めておき、労働者に分かるようにします。

2.労働契約の定めと労働日・労働時間

労働者が労働契約の内容の理解を深めるために、労働日や労働時間等について、基本的な考え方をあらかじめ労働契約で決めておくことが望まれます。例えば、以下のような事項について、会社と労働者で話し合い、合意しておくことが考えられます。

・ 一定の期間において、労働する可能性がある最大の日数、時間数、時間帯

[ 例] 毎週月・水・金曜日から勤務する日をシフトで指定する

・ 一定の期間において、目安となる労働日数、労働時間数

[ 例]1ヶ月○日程度勤務、1 週間当たり平均○時間勤務

3. 労働日や労働時間等の変更

基本的に、一旦シフトを確定させた後にそのシフト上の労働日や労働時間等を変更することは、労働条件の変更にあたります。そのため、会社と労働者双方が合意した上で行うことが必要です。

シフトの変更に関するルールとして、例えば、シフトの期間開始前に、確定したシフト表の労働日・労働時間等の変更を会社、労働者が申し出る場合の期限や手続等について、あらかじめ決めておくことが考えられます。

今回、シフト制による留意事項が公表された背景には、シフト制のメリットを認めつつも、会社の都合で労働日や労働時間等が設定され、トラブルとなるケースが起きていることがあります。

シフト制を採用している会社は、この機会に適切な運用ができているかを確認しましょう。

A、報告の必要性と報告を怠った時のリスクを、職員にしっかりと説明してください。また、実際の場面では、報告すべきことが事柄と報告のタイミングや期日について院長から伝え指示をすることも必要です。

1,報告の意義と必要性を職員と共有する。

まずは、院長と職員で「なぜ報告が必要なのか」という、基本的な認識を共有する必要がありと思います。次に報告を怠った場合や報告のタイミングが遅れた場合にどのようなことが起こりうるのか、そのリスクについても共有する必要があります。

①報告の意義

報告とは、指示命令された仕事の経過や結果について、タイミングよく伝える事

②報告の必要性

・院長が仕事の進捗や質を把握できる

・不具合や問題を早期に把握し、対処ができる

・期限や患者満足度を満たせるかどうかの判断ができる

2,報告は院長から求めることが必要なときもある

仕事の報告をすることは、職員の基本的な義務です。但し、業務上の重要な判断や問題解決をしなければならない時には、院長からあらかじめ報告のタイミングや内容を職員に明確に伝えることが必要な場合もあります。特に重要な案件については、なおさらです。

従って、職員が報告を怠るとか、報告のタイミングが遅いという場合は、全て職員の責任ということではなく、院長からも適宜コミュニケーションをとりながら、報告を求めることは重要になります。

3,報告を怠ると大きなトラブルを抱えることになる

具体的にどのようなリスクやトラブルを抱えることになるのか。例えば下記のようなリスクとなります。

①仕事の期限に間に合わなくなるリスク

⇒法改正時などに必要な届出が遅れ、レセプトの請求に間に合わなくなる

②大切な職員を離職に追い込むことになる

⇒院長の目の届かないところで陰湿ないじめや嫌がらせがあったことを報告できず、職員が離職してしまう。

③感染リスクの正しい評価が出来ないリスク

⇒報告がなされなかったため、その後の感染症阻止のための対策が遅れてしまった

④患者さんや取引業者の信頼を失墜させるリスク

⇒クレームを報告せず、対応を誤ったことで患者さんや地域住民からの信頼を失う

4,リスクの予防には定期的な報告が重要になる

報告に関するリスクをあらかじめ予防するには、日頃からの職員とのコミュニケーションを密にし、定期的な報告を受けるようにそのタイミングを設定することが有効です。

また定期的な報告を待たずに、例えば「お薬について相談を受けた時」クレームを受けた時」などのように報告すべき場面を約束事として決めておくと、報告の漏れがなくなり、報告に関するリスクを予防することも出来ます。

以上

©

保育園で提供されるさまざまな習い事。親たちの教育熱も背景にはあるようだ(gettyimages)※写真はイメージ

©

保育園で提供されるさまざまな習い事。親たちの教育熱も背景にはあるようだ(gettyimages)※写真はイメージ

保育園で習い事を提供するケースが増えている。親からは便利だと歓迎される向きもあるが、「強制」には疑問の声が。選択制でも問題点はある。AERA2022年3月14日号の記事を紹介する。

「近く、保育園で英語のレッスンが始まるらしい。それも、1カ月2万円で」

神奈川県で2人の子どもを育てる男性は、上の子どもが0歳で入園ししばらくすると、保護者との会話でそんな話を耳にするようになった。男性の子どもが通う認可保育園は、長く公立の保育園だったが、上の子どもが入園した年から民間事業者が市から委託され運営するようになっていた。

■共働き親の罪悪感

習い事を希望するか否か、事前アンケートはなかった。なぜ「英語」なのかもわからない。下の子の入園のタイミングに合わせ、説明会に参加すると、重要事項説明書の内容から4、5歳児の英語レッスンは必須で、入園を決めた時点で拒む権利はないのだと知った。

カリキュラムの内容を聞くと、外国人講師が常駐するわけではなく、「2万円」になる理由も不明。2019年に幼児教育・保育の無償化がスタートすると、「無償化により浮くことになった分が請求されるようなものではないか」という疑念を抱くようになった。男性は、市の保育課に相談し、何往復ものやりとりを経て、保育のコアタイムでは追加徴収をしてはいけない、という判断がなされた。けれど、いまもモヤモヤした気持ちは消えない。

男性は言う。

「習い事がお金儲けの手段になってしまうのは問題だな、と思っています」

近年は、保育園の保育時間内に、希望者に対して民間事業者が体操や英語などの習い事を提供するケースは増えている。共働きの親は、送迎なしで習い事ができると歓迎する向きもある。「忙しくて、子どもにさまざまな経験をさせられない」という罪悪感も薄れる。

■保育の質向上が大事

ただ、前出の男性のようにそれが「強制参加」「強制徴収」となると、問題は違う。

「保育園を考える親の会」代表の普光院亜紀さんによると、年間数件ではあるが、こうした習い事に関する相談が寄せられるという。保育時間内に水泳教室にバスで送迎される例では、安全性への不安や、幼児教育無償化に乗じたビジネスではないかという疑問が寄せられた。

選択制であっても、追加料金を払い、習い事を選択するかどうかは、家庭の事情や保護者の考え方によるので、子ども自身の選択ではない点も問題視する。

「習い事の時間にわが子がお友だちと分けられることを心配して、習い事は不要と思っていても参加せざるを得ないという声も聞きます。幼児期は人格形成期であり、子ども同士が関わり合って社会性を育む時期なので、孤立感や差別感を覚えさせる環境をつくってしまうのだとしたら、罪深いことだと思います」(普光院さん)

社会が豊かになるにつれ、“習い事ビジネス”はますます隆盛になっているが、普光院さんは、そこに親が乗せられてしまっているのではないかとも感じている。園での運動指導と運動能力の関係を調べた研究では、外部講師に任せるよりも、いつも遊んでいる保育者が指導する園のほうが結果がよかったり、一斉の指導を行うよりも、子どもがそれぞれ自由に動き回って遊ぶことを重視する保育のほうが高い結果が出たりしているという。普光院さんは言う。

「保育園側は、『習い事』として有料で切り分けるのではなく、保育の質そのものを高めていくことに力を注ぐべきだと思います。一方で、保護者もまた『幼児期から習い事をしないと、乗り遅れる』と考えるのではなく、“子どもの気持ち”で本当に楽しめるものとは何か、を考える。そうした意識の改革も必要だと思います」

(ライター・古谷ゆう子)

※AERA 2022年3月14日号

A 振替休日と代休とは全くの別物で、法律上の扱いが異なります。休日出勤する予定があらかじめわかる状況ならば、振替休日で処理できますが、スタッフの急な欠勤や緊急対応などで休日出勤を余儀なくされた場合は、代休として処理すべき場面が多いと思われます。

詳細解説

振替休日と代休を区別して運用している医療機関や施設は、そう多くありません。振替休日は労働基準法に基づいた制度であり、代休は労働基準法の定めは無く、設けるか設けないかは事業所が自由に決められます。両者の違いを端的に言うと「振替休日は事前の振り替え、代休は事後の振り替え」です。

所定の休日と労働日を入れ替える事。例えば、日曜日と同一週の火曜日を入れ替えた場合に、もともと休日だった日曜日が労働日となるだけなので、その日に働いても休日労働扱いにはならず、休日割り増しを支払う必要はありません。但し、翌週に振り替えたことで、その週の法定労働時間を超えた時には時間外の割増賃金を支払う必要があります。

また、休日振替を行う場合には①就業規則に規定すること②振り替える日を事前に(前日までに)指定すること、等の成立要件があります。

振替休日との違いは、既に休日出勤をした後の処理方法ということです。実際に休日労働をした後に、その代償として他の日を休ませるということです。あとで休日を与えたからと言っても、休日労働は既に行われていますので、休日労働した日が法定休日であれば、35%の割り増し部分の支払いは必要となります。

また代休は、任意規定なので、代休を付与するかしないかはく事業所側が自由に決められますが、制度として運用する場合には就業規則に規定する必要があります。

医療機関の場合、急な欠勤や業務の都合で休日出勤を余儀なくされ、後日休めるときに休むという、事後の振り替えである「代休」として運用すべき場面が多いのではないでしょうか。

A ご質問の有給を取得してくれても時期に問題があるような場合の一つの対処方法は

労使協定を締結して「計画的付与」にて有給を取得してもらうことがあります。

園児の登園が最も減る時期が8月13日から16日は子供の預かり保育は実施しておらず、

2号子供と3号子供は5割ほどの登園になるとのことでしたので、この4日間に計画的付与を導入します。具体的には下記に次のようになります。年5日取得義務のある職員を2つのグループに分けます。グループごとに13日、14日の2日間のいずれかで取得させる割り振りを主任にお願いします。労使協定の締結後、計画通り8月に2日間の有給休暇を職員に取得させます。

もう一つの課題である5日間の取得義務が果たせない職員への対応です。このような方には園が時期指定を行うことを定めます。例えば、年の後半となると行事や次年度行事が立て込むため、1号子供が夏休みになる7から8月の間に3日の時期指定を行います。具体的には3人に7月から8月のいつ頃取得したいかを聞き、できるだけ希望に沿うように取得を決め「A先生は7月31日、8月1日、8月20日の3日間は週休を取ってください」とそれぞれに伝えます。園が時期指定を有給休暇を踏まえて、勤務表の作成ができるように、主任に情報を共有します。

導入後の状況を確認しましたが、計画的付与を導入した8月の4日間はクラスの垣根を取り払い、異年齢保育にするよう主任にお願いしました。主任中心に幼児リーダーと乳児リーダーの3人が夏ならでは遊びを取り入れた保育計画を作成しました。0歳児5歳児までが一緒に過ごす時間帯も計画されて打て、普段とは違う保育を少人数ならではのゆったりと雰囲気で園児も職員も楽しんでいました。

以上のような方法もご参考にしていただければと思います。