保育

Q, ある職員から「勤務終了後に夜間に、他の事業所でも働いてみたいのですが、問題ありませんか?」という質問がありました。金銭的な理由ということなので、現業に支障のないようにしてもらえれば副業を認めていきたいと思いますが、認めるにあたり留意点などあれば教えてください。

A,

厚労省の「副業、兼業に関するガイドライン」によると副業は、新技術開発や第2の人生の準備として有効であると書かれています。人口減少期を迎え 労働力の減少が叫ばれている我が国において、副業の推進により国は労働力の確保や生産性の向上を期待しているものと思われます。

では事業所としては副業を認めなければいけないのでしょうか。法律上、副業禁止の可否に定めはありませんが、過去の判例でみると「労働時間以上の時間をどのように利用するかは、労働者の自由」との考え方に立っていて、副業を認めることが基本的な対応と考えられます。

しかし、副業を解禁していく場合の注意点もあります。

まず、職員から副業を始めたいという申し出があった場合、事業所として、まずは本業に影響がないことを確認する必要があります。たとえば、深夜業に従事して、寝不足になり本来の業務がおろそかになってはいけません。他には他の事業所で勤務するとなると、当事業所の情報が漏れるリスクもあります。従って、事業所として申し出があった場合に許可することを前提にしつつも、いつ、どのような業務に従事するのかをきちんと確認し、内容を精査する必要があるでしょう。また、就業規則にもその点を下記の内容にて表現することがあります。

○○条 法人は職員が副業兼業に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止または制限することが出来る。

①労務提供上の支障がある場合

②企業秘密が漏洩する場合

③会社の名誉や信頼を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

④競業により事業の利益を害する場合

また、残業代の計算にあたっても注意が必要です。複数の事業所で勤務する場合、労働時間を合算して1日8時間、1週で40時間を超えることも想定されます。労基法ではその場合、合算した労働時間として超過時間があれば残業代を支払う必要があります。この場合、支払う側は、後から雇用契約を締結した方、もしくは法定労働時間を超えて働く原因を作った方に支払の義務が生じます。

次に社会保険関係ですが、雇用保険については、たとえ複数の勤務先でそれぞれ週20時間以上勤務していたとしても、主たる勤務先(原則、収入が多い方)でしか加入できません。

健康保険と厚生年金金保険については、複数の勤務先それぞれ加入条件を満たした場合、どちらで加入するかは本人が選ぶことになります。そのうえで、例えば、加入する先での勤務先給与が月20万円、加入しない方が月10万円だとすると合計額30万円に基づいて社会保険が計算されます。つまり、それぞれの勤務先の給与額に応じて按分計算され、両方の勤務先から毎月の社会保険料が控除されることになります。因みに健康保険証は、加入する勤務先の保険者のみから発行されます。

最後に、副業兼業を認めていく流れにはあるものと思いますが、一方で、副業は長時間労働につながりやすい等懸念点も指摘されています。本業副業を問わず、他でも働いている職員がいる場合には、もう一方の勤務先の労働時間を意識して、法令順守と健康管理に配慮していくことが必要になります。

コドモンは27日、兵庫県三田市の公立保育所・こども園で、保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON」の運用を開始することを発表した。

三田市では、保護者と職員の出欠連絡やお知らせ配信をスマホでやりとりすることで保護者の利便性向上を目指す。また、登降園管理や請求管理といった業務の省力化を図り、職員の業務負担の軽減による保育の質向上を目指すという。

「CoDMON」は、保育・教育施設で働く先生と保護者に、子どもたちと向き合う時間と心のゆとりを持ってもらうための各種支援ツールを提供するSaaS。園児情報と連動した成長記録や指導案などをスマートに記録する機能や、登降園管理、保護者とのコミュニケーション機能など、先生の業務負担を省力化しながら、保育の質を高める環境づくりの支援をする。ベビーセンサーなどのIoTデバイスとAPI連携するなど、園内のICT/IoT環境を統合管理できるソリューションを提供する。

<三田市が導入するコドモンの機能>

登降園管理

お知らせ一斉配信

アンケート

遅刻・欠席・お迎え・延長の連絡

請求管理

園児台帳

資料室

指導案・日誌作成

連絡帳

シフト

園内連絡

発育・健康記録

保育ドキュメンテーション

(ICT教育ニュースより)

なぜ人事評価制度は形骸化していまうのか。

評価制度の運用の改善やサポート業務で、ご相談を頂きますが、何にお悩みかというと

いわゆる形骸化です。

形骸化とは「実質的な意味を失い、中身のない形式だけ残ること」です。

まさしく、「ただ やっているだけ」という状態と言っていいかもしれません。評価制度を導入して3年ぐらい経過するとこのような状況に陥るケースはとても多いように感じています。

なぜ、このようなことになってしまうのか。管理者やTOPの方にやる気が無いからでしょうか?それもあるかもしれませんが、それを考えてもなかなか改善にはつながらないので

もう少し構造的に考えてみたいと思います。

その視点で「重要度、緊急度のマトリックス」で考えてみると、人事評価のポジションは

「重要度は高い」が「緊急度は低い」ということになります。つまり、今やらなくても問題はない仕事となり、この結果「先延ばし」となり「緊急度の高い仕事」が終わったら取り組もうと思っているうちに、気が付いたら期末になってしまう。このようなことを繰り返しているうちに、評価制度は「形骸化」へまっしぐらとなります。誰が悪いわけではなく、そのような構造になっているのが評価制度の運用というわけです。

そのうえで、評価制度の形骸化にどうすれば

歯止めがかけられるか

- 評価制度の評価内容を毎年見直す

評価項目のブラッシュアップ、とりわけ評価項目が今の時代に即しているか、人の成長に合わせてよりレベルアップしていく項目に変わってきているかを毎年実施する重要なイベントごととして、必ず行っていただきたいと思います。

もちろん、見直した結果として、前年と同じでいこう、という結論であればそれもOK

です。

- 本人評価と上司評価(一次評価)を別々に行う

良き聞く声で、「どうしても本人評価に引っ張られてしまう」という相談があります。

その場合のアドバイスは、本人評価とは別シートで一次評価を行うことです。そのメリットとして、今まで以上に評価への真剣度が変わります。そもそも本人評価は評価エラーも多く、スキルを持っている人は少ないので、あまりアテにしない方がいいと思いおます。いずれにしてもこの変更は評価者にとっては大きな変更なので、異論はありますが、実際におこなった事業所に例を見ると、評価に対する真剣度は変わり、形骸化にはなりません

- 運用委員会などを作り機能させる

人事制度は構造上、「緊急度は低い」業務であることは、事業所のTOPや管理者でも同じです。そこでTOPも含めて、評価制度全体をマネジメントする「担当者」や委員会をつくることをお勧めしています。年間のスケジュールを決めたり、いつまでに●●を実施してくださいというように指示手配する役割と責任をもった委員会などがあることで全体が機能するようになります。

- 期初に、一年間のスケジュールに付を入れて決めておく

事業計画の発表日や、社内的なイベントの日付を決めるのと同じように、評価制度の運用を重要なイベントとして、評価実施期間、評価者ミーティング、フィードバック面談等をあらかじめ1年間の日付を確定させておきます。そして、これは会社の最重要イベントということで、他の予定が入っても、この予定を最優先すると決めて通知をするぐらい徹底したいものです。

以上、過去の事例に基づき、代表的な方法を挙げましたが、

対策の必要があれば、出来ることから始めて行くことをお勧めします。

以上

Q 当法人では新卒採用・中途採用ともの計画的に行っていますが、せっかく採用しても

なかなか定着せず、早いと3か月未満で退職する人もいます。何とか定着をしていただくように取り組みを行っていますが、採用面接ではどのような点に気をつけたら良いでしょうか。

A 「採用での失敗は、育成でカバーすることは難しい」とも言われます。

どのような人を採用するか、これは言うまでもなく、事業運営の中で最も重要な事項といっても過言ではないでしょう。社員の定着のためには「定着するような人材を採用する」といった方が現実的かもしれません。しかし、実際には人手不足の際には、「応募してくれた方は、多少気になる点があってもほとんど採用する」という状況は、決してめずらしいことではありません。このようなことを繰り替えしていると「すぐに辞めるような人」を採用していることになりかねません。

それでは「辞めない人材」とはいったいどんな人材なのでしょうか。それは法人理念に共感できる職員を選ぶことです。理念に共感できるとは、法人として「大切にしたい価値観」の共有ができる方と言ってもいいかもしれません。

現場が人手不足の状況なので、ついつい早く人を「補充」したいという考えから、候補者の過去の経験、職務のスキル、資格などを重視した基準で採用を決定する場合も多いと思います。ただ、結果として、このような情報は、意外とあてにならないという経験をされた経営者も多いのではないかと思います。そこで、重要なのは「その方の価値感が法人の価値観や考え方に合うかどうか」ということになるのですが、問題はそれをどのように見極めるか、ということになります。もちろん、価値観が垣間見れるような質問内容を、事前にしっかり準備しておく必要がありますし、その結果を面接官複数の目で見て、客観的な指標にまで落とし込んでいくことをお勧めしています。

一方、候補者もそれなりに準備をして面接に臨みますので、なかなかホンネの部分までは見極めるのは難しいものです。ある法人の理事長は、法人創設の経緯や経営理念をできる限りわかりやすく、そして何度も何度もしつこいぐらいに伝え(これが重要ということです)、それを聞いている表情や反応で、十分判断できるということをおっしゃいます。また、ある施設長は、事前に施設見学(かなり細部にわたる現場見学)を行っていただき、そこで感じた内容を、どれだけ自分の言葉で伝えられるかをみている、と言います。このような方法ですと、事前の準備ではなく、過去の経験が本人の言葉で出てくることが多く、その方の現在の感じ方や価値観が、よりリアルに伝わってくるといいます。

下記に面接のときの質問の留意点をお伝えいたしますのでご参考にしてください。

- 具体的な内容を質問する

漠然とした回答ではなく、具体的な回答を聞くことで本音を見出します。

・「なぜこの仕事を選んだのか、人の役に立つとはということは、どういうことなのか

具体的に言ってください」

・「採用された場合、あなたの能力をどういった仕事に活かしたいですか。具体的にこたえてください」

- 人間関係についてどう考えているか確認する。

人間関係の関する質問は、入職後のトラブル回避にためにも非常に重要です。

・「入職後、法人とあなたの方向性や想いが異なる時、あなたはどのようにしますか?」

・「同僚との意見が食い違う場合、あなたは意見を通しますか、黙りますか、また通すとしたらどんな方法で?」

- 求職者からの質問を引き出す

面接試験で一通り質問が終わったら、必ず求職者に対して質問がないか確認します。面接が終わったという安心感から本音が見え隠れすることがあり、人間性を確認できることもあるようです。求職者が質問する内容は、採用された場合のことを想定していることが多いため、「どの部分に興味を示しているか=本当の志望動機」がわかることも多いように思います。

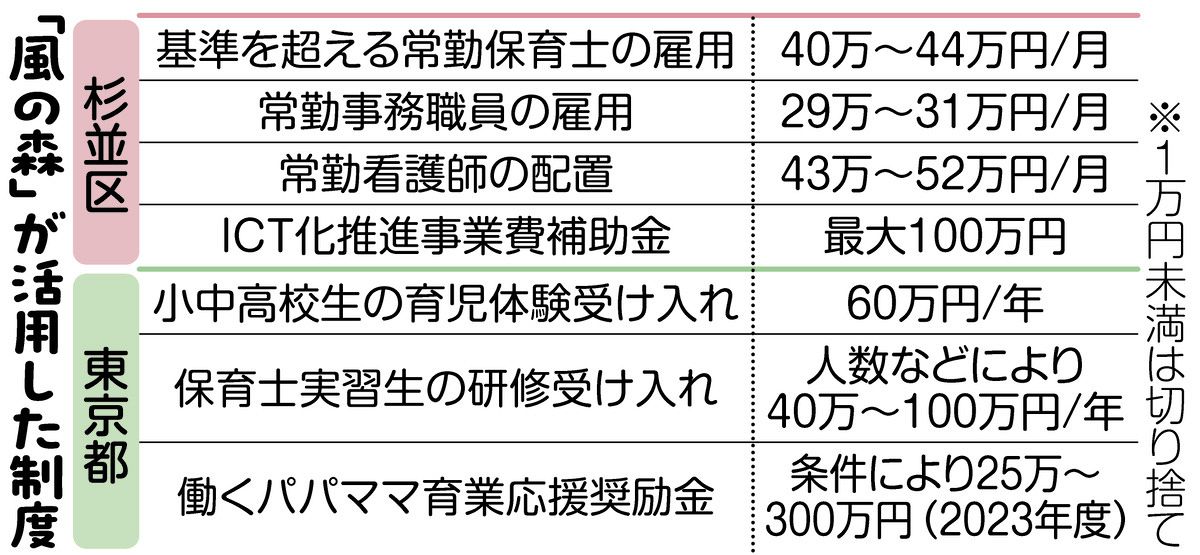

◆自治体の独自補助をフル活用

◆「60分休憩、残業なし、完全週休2日」も掲げる

保育現場の状況や保育士増による好循環について話す社会福祉法人「風の森」で統括を務める野上美希さん=東京都杉並区の「Picoナーサリ和田堀公園」で

厚生労働省は2024年度に、社員の健康増進を図る中小企業への補助金を新設する。死亡や転落など重大な事故が減る一方、転倒や腰痛といった労働災害が増加している。身体機能の衰えにより発生するケースも多く、運動指導などを促す。

理学療法士ら専門家による体力チェックや運動指導を実施する企業に、費用の4分の3を100万円を上限に給付する。転倒や腰痛は日常生活や業務への負担が残りやすく、企業活動に影響する。事故を起こす前の備えを促す。

5月にも実施計画の受け付けを始め、審査を経て補助を決める。

労災による死亡者数は減少傾向にある。22年に774人と20年前の半分以下に減った。ケガなどで4日以上休業した死傷者数は13万2355人と過去20年で最多となっている。このうち転倒が27%と最も多く、次いで腰痛などが16%を占める。老人ホームといった福祉施設での事故が目立つ。

厚労省の既存の補助金は60歳以上の労働者をかかえる企業が対象だった。労災の統計では、とくに女性で50代から転倒や腰痛が増える傾向にある。「身体機能は60歳で急に衰えるわけではない。継続的な維持が重要だ」(同省安全衛生部)といい、高齢者に限らない補助の新設を決めた。補助率も既存の2分の1から4分の3に高める。

企業の労災対策はソフト面で遅れている。22年の厚労省の労働安全衛生調査によると、手すりの設置や段差解消に57%の事業所が取り組むものの、体操や運動を実施していたのは21%だった。同省は23年度からの第14次労働災害防止計画で「ハード・ソフト両面から対策に取り組む事業場の割合を50%以上」にする目標を打ち出した。

日本経済新聞 朝刊 経済・政策(5ページ)2024/3/22

Q, 職場の社員全員が行う片付けなどにも参加しない、交代勤務でしばしば遅刻し、相手に迷惑をかける、直前に勤務の交代を依頼するなど、協調性を欠く職員Aについて、ほかの職員から「Aとは一緒に働くことは出来ない」との相談が多く寄せられ、中にはAが原因で退職する職員も出始めている。このような場合に懲戒あるいは解雇することはできますか?また、職場で仲が悪い職員B、Cがいて、一日中話をしないために職場環境が悪くなっている、このような場合、B、Cを懲戒処分にすることはできますか?

A, 職場には多数の職員が就労しているわけですから、一人が勝手な行動をしていたのでは職場は成り立ちません。すなわち、職場秩序は多数の職員を擁する法人の存立、維持のために必要不可欠なものです。

さて、職員が職場で他の職員との協調性を欠く場合において、法人がとりうる措置としては、まず、懲戒処分が考えられます。裁判例においても、本人の執務態度、上司、同僚に関する無礼並びに協調性の欠如について、職場の規律を乱し、円滑な職務遂行を阻害しているということが懲戒事由解雇にあたると認めているものがあります(大阪地裁平成4年3・31)

ここでポイントになるのは、本人の協調性の欠如によりいかに企業秩序が阻害されているかです。仮に本人に協調性の欠如は認められるものの、企業秩序への影響が軽微な場合には懲戒処分を行うことは難しくなると思われます。その点、医療・福祉の現場をチームワークが業務遂行の上でとても重要な要素となりますので、協調性の欠如が懲戒処分の対象になることは十分に考えられます。

次には懲戒解雇という措置も考えられます。裁判例には、就業規則に記載された解雇事由

「執務能力が著しく不良」(単なる勤務成績不良ではない)とは職場に適用する能力に欠ける場合に包含するもの解し、社会生活をして人間として常識に欠ける部分が多く、協調性に乏しく、職場に適用する能力に著しく欠いており、かつ将来の将来の改善に見込がないことから解雇を有効と認めたものがあります(東京高裁S421・24)。

ご質問の前段ですが、退職者がでるほど職場環境が悪化し、職場秩序が相当に乱れていると思われますので、早急に関係者から事実確認(まずは被害を受けている同僚から)をし、職員において、設問のような言動が実際にあったならば、相当な事情が認められない限り厳重注意、懲戒処分、場合によっては解雇を検討すべきと考えます。また、これまで注意指導歴などから、本人の改善が認められない限り、もはや懲戒の問題ではなく、解雇措置も検討すべきと思います。また設問後段においてもBとCが一日中口を利かないことに対して、周りの職員も気遣い、あるいは不快に感じ、職場環境全体が悪化している考えられ、早急に手だてを講じるべきです。その際に、なぜBとCの中が悪いのか、その原因を探る必要があります。率直に上司がそれぞれから事実確認をすべきです。そしてその原因から事態を収拾する方法を模索すべきと思います。たとえそれが個人的なことであっても職場にそのような関係を持ち込むことは、職場環境を乱し職場に支障のある行為であるということは重大のことです。それゆえ法人は、そのような職員に対し、してはいけない事項であることを諭し、両者に気づかせるべきです。

そのような注意指導をしたうえで、なお改善しないということであれば、就業規則に従い懲戒などを検討すべきでしょう。又場合によっては、両名を同じ職場ではなく、別の職場に配置することも検討すべきでしょう。

A、「何をどうすれば、いい評価が得られるのか」。被評価者からすれば当然知りたい内容ですし、それが法人の求めている職員像につながることになるわけです。ところが、評価者側の都合で、もしくは評価者側の裁量の幅をできるだけ大きくできることを目的に、評価項目を抽象的な表現にしたり、評価点のつけ方などがブラックボックスにしているケースがあります。この場合、「求められる職員像」が明確にはならないので、目標自体に具体性が欠けることになります。

弊社が推奨する職能評価や行動評価は、事前に評価される内容が具体的に分かっているだけではなく、点数のつけ方もオープンにしているので、透明性が担保されるだけでなく、各職員においては自己成長の実感が可能になります。評価制度が本当の意味で職員を育てるための制度にするには、次に述べる視点がとても大切になります。

- 組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。

評価によって優秀な職員を発見することも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることなのです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。

- 部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。

- はじめから「どんな努力をすれば良い評価(SまたはA評価)になるか」を明示しておく。この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。

評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。

その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇の財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。

合同出版は2024年3月27日~30日、「子どものこころやからだの発達を支援する 連続セミナー2024春」を開催する。視聴チケットは3,000円(税込)、教材付きチケットは7,700~8,900円(税込)、書籍付きチケットは4,600円(税込)から。見逃し配信あり。

「子どものこころやからだの発達を支援する 連続セミナー2024春」は3月27日から30日、午後7時から9時に開催される。最前線で活躍する登壇者が、特別支援教育や療育、保育の現場ですぐに役立つ知識や支援のポイントについて講演するという。

3月27日は、「10分からできる!スキマ時間を使って学校で非認知能力を高めるワーク」をテーマに、非認知能力についてや、教育現場で必要な理由、高める支援法を講演する。登壇者は、教材の考案者で臨床心理士の中島美鈴氏と、ソーシャルワーカーやスクールカウンセラーとして教育現場で活躍する高口恵美氏。チケットは、視聴チケットのほか教材チケットや関連書籍付きチケットなどから選択して購入できる。アーカイブ配信あり。

3月28日は、教室・児発・放デイで取り組める「話しことば・発音の支援」をテーマに、「絵をみてまねっこ!いっしょにできたねおしゃべりカード」の使い方、ことばの教室、児発・放デイで取り組めることばの支援を紹介。言語聴覚士や子供に関わる支援者と「コミュニケーション支援」のこれからについて考えたいとしている。登壇者は、言語聴覚士・ことばの相談室ことり主宰 寺田奈々氏と、言語聴覚士・子どもの発達支援を考えるSTの会代表 中川信子氏。チケットは、視聴チケットのほか教材チケットや関連書籍付きチケットなどから選択して購入できる。アーカイブ配信あり。

3月29日は、「愛着障害・愛着の問題を抱えるこどもへアセスメントを活用した具体的な支援法」をテーマに、愛着障害について、米澤式/愛着障害アセスメントツールの使い方、アセスメントで見分ける愛着障害と発達障害、愛着障害のある子供の個別支援の勧めについて講演する。登壇者は、和歌山大学教育学部教授・臨床発達心理士スーパーバイザー 米澤好史氏。チケットは、視聴チケットのほか書籍付きチケットなどから選択して購入できる。アーカイブ配信なしで、リアル配信のみ。

3月30日は、「境界知能の子どもはなぜ教育からも福祉からも見落とされてしまうの?」をテーマに、境界知能について、境界知能の子供に必要な支援、精神医学の知的障害診断との関連、発達障害との併存について講演する。登壇者は、小児科医・青山学院大学教授 古荘純一氏。アーカイブ配信あり。

2,000円割引となるお得な4回コース視聴チケットは1万円(税込)。各参加費は、Webサイトにて確認できる。申込みは、Webサイトより行う。

◆子どものこころやからだの発達を支援する 連続セミナー2024春

開催期間:2024年3月27日(水)~30日(土)19:00~21:00

形式:オンライン

申込締切:

・視聴チケット 開催日当日18:00

・教材付き、書籍付きチケットなど 2024年3月17日(日)23:55

・4回コース視聴チケット2024年3月27日(水)18:00

参加費:Webサイトにて確認できる

申込方法:Webサイトにて申し込む

A、何をどのように頑張れば、階層を上がっていくことができるのかを決めるのが、

キャリアパスの中で最も重要なルールのひとつである「任用要件・昇格条件」です。

この任用要件を決定して、職員にオープンにし丁寧に説明することが必要です。尚、任用要件では、次の4つの視点で検討をすすめれば良いと考えています

- 前等級における最低勤務年数

「リーダーを最低3年やらないと主任は務まらない」というような発想があると思いますが、このような考え方を昇格の条件として、1級は2年以上、2級は3年以上などのような形で採り入れます。そして各階層の滞留年数を決めます。つまり昇格を考えるときにも、この年数経過が一つの要件になります。 - 資格

それぞれの等級で取得してほしい資格を昇格の条件として用いるという考え方です。 - 実務経験

「優秀なケアスタッフだったのに、リーダーにしたらプレッシャーから力を発揮できず、結局もとの立場に戻さざるを得なくなった・・・」などというミスマッチをなくすために、指導監督職(主任等)になる前に、一般職の間に、一度でも委員会の委員長や行事のリーダー等をつとめた経験がある事などを、昇格条件にするケースもあります。少し大きな事業所では、複数の事業所を経験していないと(異動していないと)管理者になれないというルールもこの類です。 - 人事評価

人事評価制度を取り入れている事業所では、必ずといっていいほど、その結果を昇格の条件に用いています。「階層に求められる業務ができているか」を評価しているのであれば、その結果を次の段階に進めるか否かの判断基準に加えるというのは、極めて合理的な方法です。