福祉

最近、仕事や生活の場面でストレスを

> 感じていることはありませんか?

>

> 何となくストレスを感じながら、

> その原因が分からないという

> 方も多いかもしれません。

>

> そこで今日は、自分のストレスの原因について

> 少し分析的に見てみませんか?

>

> 気持ちがスッと晴れるきかっけを

> 掴めるかもしれないので、

> ぜひご一読ください。

>

>

> ■■□―――――――――――――――――――□■■

> 「ストレスに負けない三つの感覚」

>

> 松崎一葉(筑波大学大学院医学系・教授)

>

> □□■―――――――――――――――――――■□□

>

> 同じような環境で、

> 同じような仕事内容で働いていても、

> 病気になる人とならない人がいます。

>

> それはなぜでしょうか。

>

> うつ病に限らず、すべての疾病は

> 環境要因と個体要因のバランスによります。

>

> 例えばどんな屈強な男性でも、

> 何日も寝ないで重労働に従事すれば

> 体を壊してもおかしくはありません。

>

> それが環境要因です。

>

>

> 一方で本人の資質に起因する病もあり、

> 特に精神的な病の場合、その人のストレスの

> 感じ方によるところも大きいでしょう。

>

> その昔、医療社会学者の

> アーロン・アントノフスキーが

> ユダヤの強制収容所から生還した人たちの

> 健康調査を継続的に行ったところ、

> 一部の人たちはとても

> 長生きをしたことが分かりました。

>

> そしてその人たちは、共通して

> 次の3つの特性を持っていたと報告しています。

>

> 1、有意味感

> ----------――

> つらいこと、面白みを感じられないことに対しても、

> 意味を見いだせる感覚。

> 明日ガス室に送られるかもしれない中でも、

> 自暴自棄にならずに、きょうの労働に精を出せること。

>

> 我々のレベルに置き換えると、

> 望まない部署に配属されても、

> 「将来なんかの役に立つかもしれないし」と思って

> 前向きに取り組めることといえます。

> 2、全体把握感

> ----------――

> 先を見通す力、とも置き換えられるかもしれません。

> つらいことに直面すると、

> 人は一生それが続くように感じてしまいますが、

> 「ひとまず夜がくればこの過酷な労働も終わりだ」とか、

> 「いつかは戦争が終わって解放されることもあるだろう」

> と思えること。

>

> 仕事に転じれば、例えば今週は忙しくて

> 土日出勤になったとします。

>

>

> 「なんて忙しいんだ」と思うのではなく、

> 「今週は休めなかったけど、

> 来週のこの辺は少し余裕ができるから、そこで休めるな」

> など、先を見て心の段取りが取れること。

>

> それはそのまま仕事の段取りに通じます。

> 「来週のこの辺で忙しくなりそうなので、

> 他部署からヘルプをお願いできませんか?」

> と、パニックになる前に助けの要請を出せることで、

> 自分もチームも円滑に仕事が回せるのです。

> 3、経験的処理可能感

> ----------――

> つらい強制労働など、最初はこんなことは

> 絶対にできないと思っても、

> 「そういえばあの時もできないと思ったけど、

> 意外とできたよな。今回もできるんじゃないかな」

> と思えること。

>

> 初めて手がける仕事でも、過去の経験から

> この程度まではできるはず、

> でもその先は未知のゾーンだと冷静に読める。

>

> ただ、その未知のゾーンも、

> あの時の仕事の経験を応用すればできるかなとか、

> あの人に手伝ってもらえそうだなと把握できる感覚です。

>

> また、大きくとらえれば、学生時代に努力して

> 練習したら大会で優勝できたじゃないかとか、

> 先生に無理だと言われたが、頑張って勉強したら

> 志望校に合格できたから今回もできるのではないか、

> と思えることも、経験的処理可能感といえるでしょう。

>

> これら3つの感覚はSOC(Sense of Coherence)と呼ばれ、

> 一般的にストレス対処能力を測る物差しとされていますが、

> 簡単にいってしまえば、

> 「きっとうまくいくに違いない」という

> 情緒的余裕と経験に基づく楽観性ではないかと思います。

>

A 経験のある職員を中途採用したはいいが、予想外に能力が低くて困ったという話はよく聞きます。複数の施設を渡り歩く問題児でも転職したばかりのころはおとなしく、職場の水に慣れてきたところに少しづつ牙をむき出してくるようなケースもよくあります。

中途採用に関しては、新卒学卒者に比べれば期待値が高いため、そのものの能力や勤務態度等の評価をめぐるトラブルは多いものです。したがって中途採用者であっても、使用期間を設けることは大切です。ただし、トラブル防止のためにも就業規則の規定に基づいて規定を設けること、本採用を拒否する場合があることなどを雇用契約締結の際にきちんと説明しておくべきでしょう。

使用期間満了での本採用拒否は解雇に相当する

試用期間途中の解雇については、採用後14日間を超えて就労した職員には解雇予告が必要です。この場合、少なくとも30日前に解雇を予告するか、即日解雇の場合には30日以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。

また、試用期間中はいつでも「解雇」が許されると思い込んでいる経営者の方もいらっしゃいます。これは誤りで、試用期間であろうと解雇については一般の職員と同様、入職後14日を超えれば予告手当が必要ですし、安易に解雇が認められないのは一般職員と同様です。ただ、本採用に拒否(事実上の解雇)事由が就業規則に明記されていて、採用時の「面接などでは予見できなかった事実」として該当すれば、それは認められるケースもあります。ここで大切な事は、「本採用拒否」の事由を就業規則に記載しておくことです。本採用拒否が認められる具体的な基準については、裁判例などから、「勤務態度不良」「勤務成績不良」「業務遂行能力の不足」「協調性にかける」「経歴詐称」などは具体的な理由として挙げられます。問題は、能力が不足しているということをどのように説明するかということです。

・「本採用拒否」に関する就業規則の記載例

一 遅刻、早退、欠勤が複数回あり、出勤状況が不良の場合

二 上司の指示に従わない、同僚との協調性が乏しい、誠実に勤務する姿勢が乏しい等の勤務態度が不良の場合

三 必要な教育を施したものの法人が求める能力に足りず、改善の見込みが薄い場合

四 経歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用された場合

五 反社会的勢力若しくはそれに準ずる団体や個人と関係があることが判明した場合

六 督促しても必要書類を提出しない場合

七 健康状態が思わしくなく、今後の業務に耐えられないと認められる場合

八 法人の事業に職員として採用することがふさわしくないと認められる場合

九 懲戒解雇などの解雇事由に該当する場合

問われるのは注意指導したプロセスと記録

試用期間の解約権にもとづく解雇であっても、本採用拒否が有効と求められるための重要なポイントは、能力と適性が欠如している職員に対して「繰り返し注意・指導をしたけども改善の見込みがなかった」という事実とプロセスです。これは、通常の解雇の有効性が問われるプロセスと同様です。また、このような注意・指導を行ったという記録を残しておく必要もあります。

実務上は「退職勧奨」が一般的

本採用を拒否する場合、実務上は就業規則に基づいて退職勧奨をおこなうのが一般的です。試用期間中の評価をきちんと説明すれば、本人も「試用期間だからしかたない」と退職勧奨に応じるケースが多いように思います。そのためにも、就業規則には具体的な本採用基準を規定しておくことで、退職勧奨の説得材料にもなるわけです。

厚生労働省は9日、新型コロナウイルスの「オミクロン株」の急速な感染拡大に伴う現場の厳しい状況を踏まえ、通所介護の介護報酬に新たな特例を適用すると発表した。

訪問による代替サービスへの切り替えやサービス提供時間の短縮を行った場合、一定の条件を満たしていれば、ケアプランに位置付けられていた提供時間の区分で報酬を得られるようにする。対象は「まん延防止等重点措置」がとられている都道府県の通所系サービス事業所。適用期間は今月サービス提供分から、"まん防"の最終日が含まれる月のサービス提供分まで。

厚労省はこれまで、実際の提供時間に応じた報酬区分の算定しか認めていなかった。利用者の一部を訪問対応としたり、午前と午後に分けて異なる導線を設けたりして、対策を徹底しつつ必要なサービスの継続を図る事業所を後押しする狙い。介護保険最新情報のVol.1034で広く周知している。

介護保険最新情報のVol.1034

この特例が活かせる一定の条件は、ケアプランに位置付けられていた提供時間の半分以上のサービスを実施すること。これは1日単位でも1週間単位でもよい。具体例を以下にまとめた。

=====

■ 1日単位でみる場合の例

計画上の時間が「7時間」だったとすると、実際の提供時間が「3.5時間」以上であれば、計画上の提供時間に対応した報酬区分の「7時間以上8時間未満」を算定できる。

■ 1週間単位でみる場合の例

計画上の時間が「月曜:7時間、水曜:7時間、金曜:7時間(週計21時間)」だったとすると、実際の提供時間を「月曜:6時間、水曜:6時間、金曜:休み(週計12時間)」とした場合に、月曜、水曜、金曜の3日分について、計画上の提供時間に対応した報酬区分の「7時間以上8時間未満」を算定できる。

※ サービスを事業所で行わないこととした日は、電話による安否確認や短時間の訪問などを行う。

=====

厚労省はこのほか、請求日より前に所定の様式をメールなどで指定権者へ提出することも求めた。利用者への説明・同意も必須と説明。「同意はサービス提供前が望ましいが、報酬請求前まででも差し支えない。説明者の氏名、説明内容、日時、同意者の氏名などを記録しておくこと」と呼びかけた。

あわせて、「居宅のケアマネジャーと必ず連携すること」と要請。「基本的にはケアプランに係るサービス内容の事後の見直しは不要だが、第5表などを活用してこの取り扱いの経過を記録する必要がある(サービス提供後で可)」と記載した。(介護ニュース)

厚生労働省は8日、新型コロナウイルスの「オミクロン株」の急速な感染拡大が続いていることを踏まえ、高齢者施設の医療体制の強化に向けた施策を追加で講じる方針を打ち出した。

高齢者施設へ看護職員を派遣する医療機関への補助金を3倍へ引き上げる。通常の2760円/時間から8280円/時間へ見直す。2月9日から適用する。

看護職員の配置を後押しし、退院した高齢者の早期の受け入れ、施設内の療養環境の整備などにつなげたい考え。後藤茂之厚労相は会見で、「感染拡大はまだまだ厳しい局面が続く。時宜にかなった対策を実施していきたい」と述べた。

厚労省は1月、高齢者施設への看護職員の派遣に伴う補助金を通常の2倍へ引き上げていた。今回は更にインセンティブを強めた形。政府の対策分科会が今月4日、高齢者施設への医療面での支援を強化すべきと提言していた経緯がある。

厚労省はこのほか、高齢者施設の利用者・職員に対するワクチンの追加接種を加速させるため、関係団体と協力して個別に働きかけを行っていくと説明。医療支援チームの派遣体制の強化にも注力する考えを示した。

介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げを実現するために交付される新たな補助金 − 。事業者は原則として今月から賃上げを行う必要があり、そのことを報告する書類を今月末日までに都道府県へ提出しなければならない。

厚生労働省は1月31日に公表したQ&Aの中で、この書類を出してもらう狙いを「賃上げの実施を担保するため」と改めて説明。現場の関係者らへ理解を求めた。

そのうえで、「やむを得ない事情により、今年2月から賃上げを行っているにもかかわらず未提出となった場合、処遇改善計画書の提出時(4月15日が期限)に併せて提出すること」と記載。事務負担が増すことなども勘案し、仕方がない際の例外として柔軟な運用も認めた。

また、今年3月に2月分も含めた賃上げを実施するケース(*)にも言及。「2月分の賃上げ額を3月にまとめて支給する場合、3月末日までに書類を提出すること」とした。

* 賃上げは原則2月から行う決まり。ただし、就業規則の改正などが間に合わない場合は、3月中に2月分も含めた賃上げを実施することも可とされている。

2022 年4 月から、中小企業でも職場におけるパワーハラスメント(以下、パワハラ)の防止措置を講じることが義務化されます。ここでは、厚生労働省の調査結果※から、福祉施設等(以下、医療,福祉)におけるパワハラ防止のための取組への対応状況などをみていきます。

パワハラの発生状況

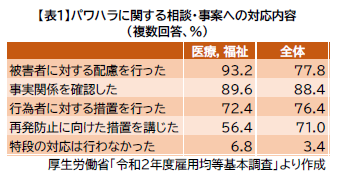

上記調査結果によると、過去3 年間にパワハラに関する相談実績や事案があったとする割合は、医療,福祉では6.4%でした。調査結果全体の9.5%に比べると、低くなっています。相談実績や事案があった企業における対応内容をまとめると、表1 のとおりです。

医療,福祉では、「被害者に対する配慮を行った」、「事実関係を確認した」が90%程度を占めました。全体と比較すると、再発防止に向けた措置を講じた割合が低いのは、気になるところです。

80%以上がパワハラ防止に取り組む

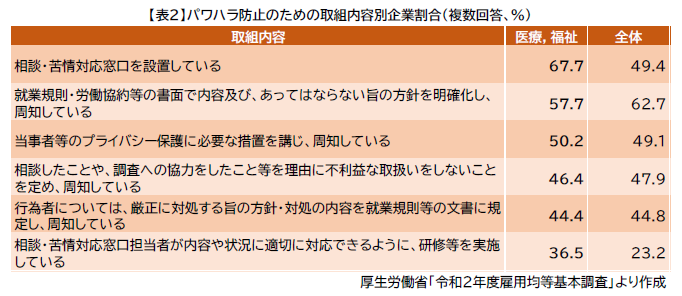

次にパワハラ防止に取り組んでいる割合をみると、医療,福祉は84.5%でした。調査結果全体では79.5%であり、全体よりも高い状況です。

パワハラ防止に取り組んでいる企業における具体的な取組内容をまとめると、表2 のとおりです。医療,福祉では「相談・苦情対応窓口を設置している」が最も高く、67.7%となりました。「就業規則・労働協約等の書面で内容及び、あってはならない旨の方針を明確化し、周知している」、「当事者等のプライバシー保護に必要な措置を講じ、周知している」も50%を超えました。

冒頭のとおり、4 月からは中小企業でもパワハラ防止措置を講じることが義務化されます。措置を講じていない施設等では、ここで紹介した取組内容などを参考に、対応を進める必要があります。

※厚生労働省「令和2 年度雇用均等基本調査」

2021 年7 月に発表された、常用労働者10 人以上の6,000 企業を対象にした2020 年10 月1 日時点の状況に関する調査結果です。有効回答

率は55.4%です。詳細は次のURL のページから確認いただけます。https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r02.html

令和3 年度補正予算が成立し、これに基づく支援が始まります。コロナ対策や経済対策の他、賃上げや減災対策にも力点を置いた内容です。福祉施設を対象とした支援策には、どのようなものが盛り込まれているのでしょうか?

目玉は介護職の賃金引上げ策

令和3 年度補正予算より、昨今の重要課題に対処した福祉施設向けの主要政策について、概要をご紹介します。

現場で働く方々への支援策

介護、保育など、現場の職員の収入引上げ

■ 保育士等、介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果継続の取組実施を前提に、令和4 年2 月から、収入を3%程度(月額9,000 円)引上げ

■ 他の職員の処遇改善にも充てる柔軟な運用が可能介護福祉士修学資金等貸付事業

介護福祉士修学資金等貸付事業

■ 介護福祉士養成施設に通う学生に対して修学資金の貸付等を実施

■ 福祉・介護職5 年間継続従事で返済が全額免除

介護施設への支援策

家族面会室へのコロナ対策支援の拡充

■ 新型コロナウイルス感染症下における家族面会を可能とするための整備・改修も対象に

例えば……

・ 面会室の複数設置や拡張、簡易陰圧装置・換気設備、消毒等を行う玄関室等の設置

・ 面会室がない場合の新規整備

障害福祉分野への支援策

新型コロナ発生時のサービス継続支援事業

■ 消毒や人員確保等の経費の支援

■ 緊急時に備えた職員の応援体制等の構築

ICT・ロボット等導入支援

■ 都道府県・指定都市・中核市の施設が対象

就労系障害福祉サービス事業所への支援

■ 新たな生産活動への転換や、販路開拓、生産活動に係る感染防止対策の強化に要する費用を支援

施設の災害・減災への支援策

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

■ 高齢者施設等の耐震化改修、非常用自家発電の整備、水害対策に伴う改修、ブロック塀改修等

社会福祉施設等災害復旧費補助金

■ 暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた介護施設等の復旧支援

各支援策の詳細や募集については、随時決定・発表されます。厚生労働省や都道府県のホームページでご確認ください。

参考:厚生労働省「令和3 年度厚生労働省補正予算案の概要」

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/21hosei/

この1 月から始まった電子取引データの保存の義務化は、令和4 年度税制改正大綱により、2 年の救済期間が設けられました。申告所得税・法人税で書類の保存義務があるすべての方が対象となるこの制度、対応はお済みですか?

ファイルでもらったら、紙はダメなの?

所得税法や法人税法により保存が義務付けられています。最近では、電子メールやインターネットを利用して送受信することが増えてきました。これを「電子取引」といいます。

これら電子取引の請求書等について、1 月以降、原則として出力した紙での保存が認められず、電磁的記録での保存のみとなります。

例えば電子メールでPDF ファイルの請求書を受け取ったとき、印刷して紙で保存したら、電子メールごと削除していませんか?これからは紙ではなく、このPDF ファイル自体の保存が必須。安易な削除は禁物です。

データ保存が必要なのはどんな場合?

では実際、どれが保存の対象となったのでしょうか? 基本的には「紙でやりとりしていた場合に通常記載される情報が含まれる電子データ」がこれに当たります。例えば次の場合に、該当する可能性があります。

【電子データの例】

■ 電子メールで受け取った請求書等

■ 立替精算時に従業員から提出された領収書等のデータ

■ ショッピングサイトでの物品購入時の請求書データ

■ 電子請求書(Web 請求書システム)等

■ インターネットやアプリで利用したクレジットカードの利用明細データ

■ インターネットやアプリで利用した交通系IC カード(例:Suica、ICOCA)の支払いデータ

■ QR コード決済(例:LINE Pay、PayPay)など、スマホアプリによる決済の取引データ

■ インターネットバンキングなどのEDI 取引データ

■ その他、公共料金や通信料金、配送料金など、クラウドサービス上で閲覧、専用サイトからダウンロード、スクリーンショットなどで保存したデータ

■ ペーパーレス化されたFAX 機能を持つ複合機で、書面に出力せず電子データのまま保存している請求書

■ DVD などの記録媒体を使った請求書など

なお、対応が間に合わない場合は、一定の要件のもと、2023 年末まで経過措置が適用できます。準備をお急ぎください。

参考:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf

年度末に向け「、時間外労働・休日労働に関する協定(」以下「、36協定」という)の締結にかかる準備を始める企業も多いかと思います。そこで今回は、36 協定に特別条項を設けているケースで、36 協定を遵守するための実務上の注意点をとり上げます。

1. 必要な手続き

時間外労働が限度時間である1ヶ月45 時間を超えることが見込まれる等の理由から、特別条項を設ける場合、限度時間を超えて時間外労働をさせる際の手続きを定めて、36 協定に記載する必要があります。この手続きは、特別条項に該当する月ごとに行います。

手続き方法は任意ですが、例えば「労使協議」とした場合、事前に従業員と会社で場を設け協議することが求められます。また「過半数代表者への申し入れ」であれば、会社が従業員の過半数代表者へ事前に書面等で申し入れます。

2. 特別条項の適用回数の管理

特別条項を設ける場合であっても、上回ることができない労働時間数が設けられています。具体的には、①から④のすべてを満たす必要があります。

①時間外労働が年720 時間以内

②時間外労働と法定休日労働の合計が月100 時間未満

③時間外労働と法定休日労働の合計について、2 ヶ月平均、3 ヶ月平均、4 ヶ月平均、5 ヶ月平均、6 ヶ月平均がすべて1ヶ月当たり80 時間以内

④時間外労働が月45 時間(※)を超えることができるのは年6 ヶ月まで

※3 ヶ月を超える1 年単位の変形労働時間制の場合は月42 時間

上記④については、1 年のうち、最大6 回しか適用できないため、6 ヶ月は時間外労働を月45時間以内の36 協定で定める時間に収めなければ、直ちに法違反となります。そのため、慢性的に時間外労働が月45 時間等を超える見込みの場合は、時間外労働の削減に向けた取組みが早急に求められます。

3. 複数月を平均した時間外労働時間数

例えば特別条項を1ヶ月90 時間と締結しており、90 時間の範囲に収まっていたとしても、2. の③のとおり2 ~6 ヶ月平均で月80 時間以内という基準があります。たとえば当月に90 時間の時間外労働があった場合には、その翌月は70 時間以内に収めることが求められます。単月の管理のみではなく、複数月の時間数の管理も必要になります。

また、この2 ~6 ヶ月の平均は、36 協定の期間にしばられることなく、前後の36 協定の期間をまたいだ期間も適用されます。例えば、36 協定を2022 年4 月1日から2023 年3 月31日までの1 年間で締結している場合、2 ヶ月平均は2022 年4 月と5 月のみならず、2022 年3 月と4 月でも確認します。

やむを得ない理由から特別条項を締結していることもあると思いますが、そもそも特別条項を適用するような時間外労働自体を減らすことが必要です。特別条項を締結するときには適切な形で行い、管理する必要があります。

2月4日に開催された、

“新型コロナウイルス感染症対策分科会”

で議論された内容の一部抜粋です。

下記をご確認下さいませ。

↓

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai12/gijisidai.pdf