コラム

厚生労働省は22日、新型コロナウイルスワクチンの4回目の接種を受けられる対象者について、医療従事者や高齢者施設の職員らも含めることを正式に決定した。厚生科学審議会の分科会が了承した。

22日午後から医療従事者や介護職員らも4回目を接種できるようになった。

介護分野の対象は従来通り、特養や老健、グループホーム、有料老人ホームなど施設・居住系サービスが基本となる見通し。訪問介護など在宅サービスにも広げるかどうかは、地域による違いも出てきそうだ。

取材に応じた厚労省の担当者は、「市町村ごとの事情もあるので、かっちり全国一律という形にはしない。最終的にどこまでを対象者に含めるかは各自治体の判断になる」と説明。「詳しい対象者の範囲は事務連絡などで示していく」と述べた。(介護ニュース)

→

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A 評価者研修やフィードバック面談研修を受講し、方法論を学び実践で活用している。

人事評価を行うことは、上司にとってかなりの負担で、ましてやその結果を部下に説明するフィードバック面談等は大変重荷、などと言うご意見は、評価者の方々からよく伺います。ただ、それは、「評価」という言葉の印象にとらわれている結果であって、実際には評価の仕方を具体的に理解していないがゆえに誤解されているケースがとても多いのです。

評価者として「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を理解し、それを実践すれば、だれでも評価を行うことができます。

評価者研修

→

評価者研修&フィードバック面談研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

東京・葛飾区が保育所への補助金を、誤って5億円余り多く支給していた問題で区は、各保育所で補助金が適切に使われていたかを確認する調査を今月下旬から始める方針を区議会に示しました。

東京・葛飾区は、パートタイムの保育士などを雇用した私立の認可保育所に対して支払う補助金を4年間にわたって実際に支払うべき金額よりも多く支給し、その総額は5億円余りにのぼるとしています。

14日開かれた区議会の保健福祉委員会で区側は、誤支給があった72の保育所で補助金が適切に使われていたかを確認する調査を今月下旬から始め4年間分の雇用契約書や賃金台帳などをチェックする方針を示しました。

調査期間はおよそ1か月を予定していて、区側は人件費などとして適切に使われたのであれば、返還を求めずに対応することができないか検討する一方、不適切な使い方が確認された場合の対応は、今後検討していく方針を説明しました。

植竹貴副区長は「調査結果についてことし秋の段階で公表する場を設けるなどの作業は必ず必要だと思っている。中間状況も含めて何か決まった段階でしっかりと公表していきたい」と述べました。(NHKニュース)

→

「園長を困らせる労務問題とその解決策」 ~保育の現場から頂く質問をもとにしたQ&Aを中心に~ | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A 労働基準法41条の除外規定として、労基法上の管理監督者は深夜業務を除く、労働時間に関する規定は適用されないと定めています。まずは、労基法上の管理監督者とはどのよう方を指すのかを確認しておきたいと思います。ここでいう、「管理監督者」とは下記の要件を全て満たす方を指します。

1,人事権を持ち、事業経営にも参加している(ここでいう人事権とは、いわゆる異動を含む人事権で、人事評価しているだけでは不十分)

2,自分自身の勤務時間について自由裁量が認められている

3、一般社員と比べて、十分な報酬を得ている

これらの3点を、勤務の実態として適用されている必要があります。単に役職名では判断できません。つまり休日、時間外労働の規制をうけない「管理監督者」に該当するかどうかは、具体的な権限や給与、勤務実態で判断が必要ということになります。

例えば、多くの介護事業所ではシフト勤務で勤怠管理を行っていますが、常態として勤務シフトに入っている働き方をしているような管理者がいた場合、勤務時間の自由裁量がないと判断され、管理監督者ではなく、一般社員とみなされる可能性もあります。

先ほど、管理監督者に該当するか否かを判断するときに、単に役職名での判断ではなく、勤務の実態で判断しなければならないとしましたが、多くの介護事業では職責(役職)で、それを判断している場合が多い上に、介護保険制度における「管理者」と労基法における管理監督者を混同してしまうケースもあるので注意が必要です。一般的には、理事長、社長、施設長、事業所長、事務長くらいまでの立場の方がそれに該当するケースが多いと考えられます。もし、それ以下の役職の方(例えば、主任、副主任やリーダー等)を管理監督者の扱いにして残業代などを支給していない場合は、一度、その方の業務や給与の実態を確認してみる必要があると思います。その結果、管理監督職に該当しない方に、残業手当等を支給していない場合には、労基署からは残業代未払いの扱いとして、「3年間分を遡及して」支払うといった是正勧告を受けるリスクがあります。

2,また、管理監督者には残業代は支給されませんが、勤務時間管理自体は必要となります。これは、給与計算上の必要性ではなく、管理監督者の健康管理の問題によるものです。管理監督者はその責任の重さから、過重労働になってしまうケースは相変わらず多く、それが深刻化するとメンタル疾患につながる場合も見られます。従って、経営者や人事担当者は

管理監督者の労働時間には常に注意を払い、管理監督者の健康管理に十分注意することが重要です。

3,さて、今回ご質問のあった管理監督者における遅刻・早退・欠勤に関する給与の扱い

についてですが、その方が管理監督者に該当することを前提とした場合に、先述の要件

の「勤務時間の自由裁量」の点が問題になります。

つまり、管理監督者は勤務時間に裁量が認められていることから、始業時刻から遅れて

出社(遅刻)しても給与減額扱いにはなりませんし、また終業時刻より遅くなっても残

業手当はつかないことになります。

ただ、欠勤の扱いにつきましては、管理監督者であっても「就業義務」自体はありますので、その義務が果たされない場合に該当すると判断され、給与も欠勤控除として減額することになります(介護ニュースより)。

参院選に大勝した岸田文雄首相は11日に自民党本部で記者会見を開き、今後の重点施策などを改めて説明した。

成長と分配の好循環による「新しい資本主義」の実現に引き続き注力すると表明。「まずは賃上げを含む人への投資」とアピールした。介護分野でも更なる処遇改善が俎上に載ることになりそうだ。

岸田首相は会見で、先月に閣議決定した新しい資本主義の「実行計画」を紹介。「ここで掲げた方針に沿って私のビジョンを実現していきたい」と述べた。この「実行計画」には、「必要な人材が確保されるか」などの観点から介護職員、障害福祉職員の追加の処遇改善を検討していくと明記されている。

岸田首相は、「これからの経済政策で最も大切なことは、持続可能で包摂的な経済を作り上げていくこと」と持論を展開。「そのために重要なことは、まずは賃上げを含む人への投資。民間が賃上げをしやすい雰囲気を作っていく」との意向を示した。

併せて、「賃上げは持続させなければならない。官民で協力して作ってきた賃上げの雰囲気を、よりしっかりと継続的なものにしなければならない」と強調。「そのためには原資が要る。経済成長も実現しなければいけない。成長か分配か、ではなく成長も分配も必要。これが持続可能な経済を作るポイントだと思う」と語った。(介護ニュースより)

→

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

《 講演する田中滋氏(2021年10月撮影)》

医療経済研究機構が主催する第8回「地域包括ケアシステム特別オープンセミナー」が8日にオンラインで開催された。

基調講演では、介護報酬を議論する国の審議会の会長も務める埼玉県立大学の田中滋理事長が登壇。「口腔ケア・栄養ケア・生活ケアの連携」をテーマに語った。

田中氏は前回の2021年度の報酬改定で、自立支援・重度化防止の文脈でリハビリテーション・機能訓練、口腔ケア、栄養ケアの"3つの連携"が柱の1つとされたことについて、「それぞれ単独ではなく、全てセットで強化していくべきこと。これが将来の方向性」と解説。「国は全体に広めるべく報酬に反映させた。この3つの連携が全国の標準となっていくことを求めている」との認識を示した。

前回の報酬改定では、リハビリテーション・機能訓練、口腔ケア、栄養ケアの一体的な運用を促す仕掛けが組み込まれたり、関連のインセンティブが拡充されたりした経緯がある。加算の算定要件としては、例えば計画の作成や会議の開催、リハ職・管理栄養士・歯科衛生士の関与、LIFEへの情報提供などが設定されている。

田中氏は「これらは新しい動き。口腔ケア、栄養ケアの重要性が認識され始めたのも、それほど昔のことではない」と指摘。「加算の取り組みも、『今できていないから心配だ』ではなく、まだ新しいことなのでこれからでも間に合う」と述べた。

この日のセミナーでは、厚生労働省の担当課(老健局老人保健課)の古元重和課長も講演。「リハビリテーション・機能訓練、口腔ケア、栄養ケアを三位一体として多職種連携で行っていく。これがキーワード」と説明した。そのうえで、「この大きな流れは今後も続いていく。リハビリテーション・機能訓練、口腔ケア、栄養ケアを常に連携させることを、現場でもぜひ心がけて頂ければ」と呼びかけた。(介護ニュースより)

→

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

→

BCP(業務継続計画)作成研修(通所介護・訪問介護・居宅介護) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q

当施設では、業務に必要とする資格以外にも一定の資格を保有している場合、資格手当に5,000 円を上乗せして支払っています。2021 年4 月に本人から手当の対象となる資格を取得したと聞いていたのですが、手当に上乗せして支払うのを忘れていました。今回、本人の申告によって発覚したのですが、いつまで遡さかのぼって支払えばよいでしょうか?

A

本人から未払い賃金支払いの請求があったのであれば、本来支払うべきだった日に遡って支払うことが必要です。現在、職員が未払い賃金を請求できる権利(以下、賃金請求権)は3 年であり、今回のケースは本来払うべき2021 年4 月まで遡って支払う必要があります。

詳細解説

1.賃金請求権について

未払い賃金があったときには、遡って支払う必要があります。賃金請求権の消滅時効期間は2020 年4 月1 日に2 年から5 年に延長され、その上で、当面の間は3 年とする猶予期間が設けられました。今回のケースは、この消滅時効にかからない期間での請求ですので、2021 年4 月まで遡って支払う必要があります。

なお、延長された賃金請求権の消滅時効期間である3 年は、2020 年4 月1 日以降に支払われる賃金に関するものについて適用されます。

2.給与計算上の注意点

給与計算の誤りによって、賃金の支払い漏れが発覚した場合、実務上は職員の合意を得て、次の給与で漏れていた分を上乗せして支払うことが多くありますが、本来、支払わなければならない賃金が支払われていなかったことを考えると、できるだけ早く支払うことが求められます。

また、給与計算の誤りによって賃金を遡って支払うことになったとき、その賃金が割増賃金の基礎となる賃金だった場合は、時間外労働等の単価も変わってくることになり、結果として未払い残業代が発生することもありえます。遡って支払うだけでなく、割増賃金の基礎となる賃金として算入しなければならない賃金か否かの確認も必要です。

そもそも、職員の賃金にかかる変更があった場合は、支払い漏れや支払い過ぎといった給与計算の誤りが発生しやすくなります。今回のように、本人からの申告がなければ、施設が把握することのできない状況であれば、書面で申請してもらい、確認した上で支払いの対象とするといったルールを定めておくことで支払い漏れを防止しましょう。

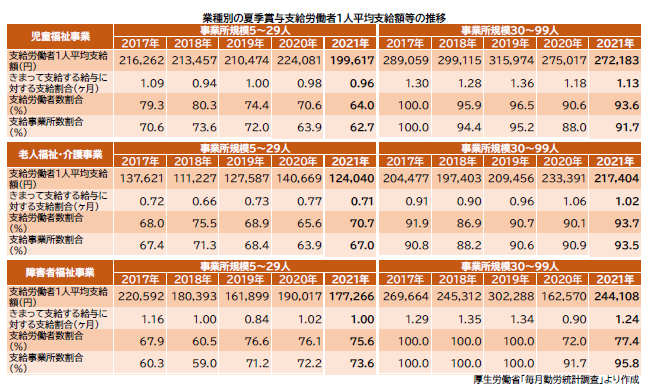

今年も夏季賞与の支給時期を迎えます。ここでは福祉・介護関連業種における、夏季賞与支給労働者1 人平均支給額(以下、1 人平均支給額)等の推移を規模別にみていきます。

1 人平均支給額は一部を除き減少

厚生労働省の調査結果※から、福祉・介護関連の業種別に1 人平均支給額等の推移をまとめると、下表のとおりです。

2021 年の支給状況をみると、1 人平均支給額は障害者福祉事業の30~99 人だけが前年より増加しました。児童福祉事業の30~99 人は2 年連続の減少です。また児童福祉事業は、どちらも直近5 年間で最も低い額となりました。

きまって支給する給与に対する支給割合は、児童福祉事業の5~29 人と老人福祉・介護事業の5~29 人を除いて1 ヶ月以上になりました。

支給労働者数割合は、児童福祉事業の5~29人と障害者福祉事業の5~29 人が前年より減少しました。どちらも2 年連続の減少です。支給事業所数割合は、児童福祉事業の5~29人を除いて前年より増加しました。どの業種も5~29 人では60~70%台ですが、30~99 人は90%台となりました。

2022 年の夏季賞与はどうなるでしょうか。

※厚生労働省「毎月勤労統計調査」

日本標準産業分類に基づく16 大産業に属する、常用労働者5 人以上の約200 万事業所から抽出した約3.3 万事業所を対象にした調査です。支給労働者1 人平均支給額は、賞与を支給した事業所の全常用労働者についての1 人平均賞与支給額です。きまって支給する給与に対する支給割合は、賞与を支給した事業所ごとに算出した、きまって支給する給与に対する賞与の割合(支給月数)の1 事業所当たりの平均です。支給労働者数割合は、常用労働者総数に対する賞与を支給した事業所の全常用労働者数(当該事業所で賞与の支給を受けていない労働者も含む)の割合です。支給事業所数割合は、事業所総数に対する賞与を支給した事業所数の割合です。詳細は次のURL のページから確認いただけます。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450071&tstat=000001011791&cycle=7&year=20210&month=0&tclass1=000001015911&result_back=1&tclass2val=0

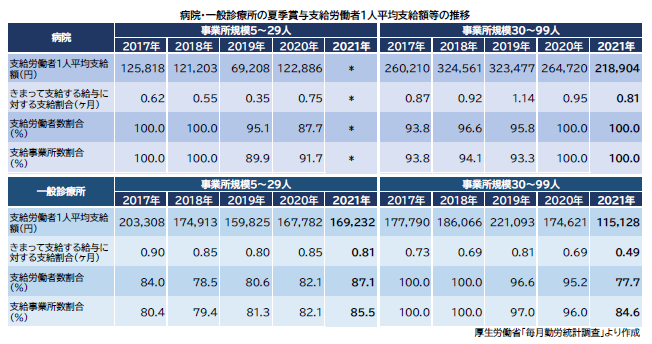

今年も夏季賞与の支給時期を迎えます。ここでは病院と一般診療所における、直近5 年間の夏季賞与支給労働者1 人平均支給額(以下、1 人平均支給額)などの推移をみていきます。

病院は3 年連続の減少に

厚生労働省の調査結果※から、病院と一般診療所の夏季賞与の支給状況をまとめると、下表のとおりです。

病院の2021 年の結果をみると、5~29 人はデータがありませんでした。30~99 人の1 人平均支給額は21.9 万円でした。3 年連続の減少で、直近5 年間では最も低い額でもあります。きまって支給する給与に対する支給割合は0.81 ヶ月で、2 年連続の減少です。この支給割合も直近5 年間では最も低い割合となっています。支給労働者数割合と支給事業所数割合は、2 年連続で100%という状況です。

一般診療所は30~99 人が厳しい状況に

2021 年の一般診療所の結果をみると、1 人平均支給額は5~29 人が16.9 万円で2 年連続の増加です。30~99 人は11.5 万円で2 年連続の減少、直近5 年間では最も低い額になりました。きまって支給する給与に対する支給割合は5~29 人が0.81 ヶ月、30~99 人は0.49 ヶ月です。支給労働者数割合は5 ~ 29 人が87.1%、30~99 人は77.7%でした。支給事業所数割合は、どちらも85%程度です。

2021 年の結果では、一般診療所で30~99 人が5~29 人の数字をすべて下回りました。2022年の夏季賞与はどうなるでしょうか。

※厚生労働省「毎月勤労統計調査」

日本標準産業分類に基づく16 大産業に属する、常用労働者5 人以上の約200 万事業所から抽出した約3.3 万事業所を対象にした調査です。

支給労働者1 人平均支給額は、賞与を支給した事業所の全常用労働者についての1 人平均賞与支給額です。きまって支給する給与に対する支給割合は、賞与を支給した事業所ごとに算出した、きまって支給する給与に対する賞与の割合(支給月数)の1 事業所当たりの平均です。支給労働者数割合は、常用労働者総数に対する賞与を支給した事業所の全常用労働者数(当該事業所で賞与の支給を受けていない労働者も含む)の割合です。支給事業所数割合は、事業所総数に対する賞与を支給した事業所数の割合です。詳細は次のURL のページから確認いただけます。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450071&tstat=000001011791&cycle=7&year=20210&month=0&tclass1=000001015911&result_back=1&tclass2val=0

福祉業界でも導入実績が多いIT 導入補助金(サービス等生産性向上IT 導入支援事業)。介護保険請求や給与計算、文書作成の効率化、報告や情報共有など、幅広く利用されています。ここでは介護施設の導入事例をご紹介します。

時間的な余裕がサービス向上に

IT 導入補助金は、労働時間の削減や業務効率化のためのIT ツール導入を支援する制度です。ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連などが補助の対象となります。

今年度は、従来の「通常枠」に加え、「デジタル化基盤導入枠」が新設され、インボイス制度対応を視野に、会計・受発注・決済・EC ソフトに特化し補助率が引き上げられた他、PC・タブレットなどのハードウェア購入にも活用できるようになりました。

過年度の導入事例をご紹介します。

■介護計画・報告書などをクラウド管理

・ ペーパーレス化により、記録簿の保管スペースが不要に

・ 検索機能で、資料を探す時間も短縮

・ 複数のスタッフで担当する場合でも、ケアや投薬などの重要事項が確認でき、申し送りの漏れも防止

・ ケア内容の詳細や状況について、選択式の報告形式に変更したことで、報告時間が短縮でき、集計も容易に

・ 介護保険請求までのトータル管理で転記作業を減らし、ミスの防止と作業時間の削減に

■タブレットの導入

・ 訪問先からも報告書を登録できるので、移動や報告書作成工数が短縮

・ 急な予定変更があった場合でも、すぐに出先の担当者に連絡でき、トラブルが減少

・ 現場の状況をリアルタイムに撮影・報告できるため、キャリアの浅い訪問スタッフでも、その場で助言を受けて適切に対応することが可能に

■スマホアプリによるタイムカード

・ 労働時間や給与計算の自動化を実現

・ 利用者様宅に直出直帰できるように

■給食管理システムの導入

・ 献立作成での栄養計算や食材発注管理を自動化し、作業時間が大幅に減少

・ 食材ロスの削減にも貢献

施設介護や訪問介護などの業態や規模など、背景の違いにより使い方もさまざまですが、時間的余裕が生まれ、サービスに集中できるようになったとの声が大きいようです。

※ 制度が変更される場合がございます。申請の際は、必ず最新の交付規程・公募要領をご確認ください。

IT 導入補助金 特設サイト https://www.it-hojo.jp/