介護

A、評価項目を具体的な「行動表現」にすることで、評価がより客観的になり、また職員の課題を具体的に指導できる。

評価することは非常に難しく、評価者訓練を受けないと評価は出来ないと言われています。しかしそれは、評価項目が抽象的で何を評価すればいいのかわからないという原因が考えられます。

評価を行う難しさには、①人によって評価が変わる ②評価項目が不明確なので評価する人も、される人もわかりにくい、さらに③誤評価の原因(ハロー効果、偏り傾向、寛大化など)評価するということに困難さが付きまとっています。例えば「協調性」という表現で終わってしまう評価項目の場合、何が協調性なのか評価者が判断しなければなりません。抽象的な表現は職員をいろいろな視点から評価できることになり有用ですが、評価の公平性や客観性からみるとかなり深い問題が含まれています。具体的な行動表現にすることで、だれでも同じ理解とすることが大切です。

【具体的行動表現の実例】

評価項目:「感謝の気持ちをもってご利用者、職員に接する」

を具体的な評価項目にした場合に、例えば下記のような例となります。

例1:ご利用者や職場の仲間に感謝の気持ちで接することが出来、「○○さんのおかげです」や「ありがとう」が素直に笑顔で言える。

例2:ご家族様や見学、来訪者の目を見て、笑顔でお名前を添えて「ありがとうございます」と伝えている。

例3:他部署等の協力や理解があって自分が仕事ができる事に感謝して、相手の状態を配慮し、「お手伝いしましょうか」「何か私にできる事はないですか」と声掛けしている。

☞

①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

☞福祉・医療向け人事評価コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

厚生労働省が来年4月から本格稼働させると発表した「ケアプランデータ連携システム」。いったいどんなソリューションなのか。6日に発出された介護保険最新情報のVol.1096で、利用できる環境も含めて詳しく解説されている。

◆ 年間で80万円超のコスト減も

居宅介護支援事業所と他の介護サービス事業所によるケアプランやサービス利用票(予定・実績)などのやり取りを、全国的に広くオンライン化して大幅に効率化していく − 。

国が「ケアプランデータ連携システム」を整備する目的だ。煩わしいFAXや紙の手渡し、郵送などをやめられる環境を作り、介護職の事務負担の軽減やサービスの質の向上につなげる狙いがある。

厚労省は今回の通知で、印刷費や郵送費、交通費、通信費(FAX)などの低減が見込めると指摘。業務時間の短縮による人件費の抑制分を含めれば、年間で平均80万円超のコストカットを図れるとの試算を提示した。これを職員の賃上げや人材の新規獲得、職場環境の改善などの原資にもできると呼びかけている。

◆ 介護ソフトが違っても可

では「ケアプランデータ連携システム」はどんな仕組みになるのか。

厚労省によると、これは主に事業所サイドで扱っていく「データ連携クライアント」 と、運用センターで管理されるセキュアな「データ連携基盤」とで成り立つ設計。事業所の担当者は、ケアプランなどのファイルを「データ連携クライアント」からネットに上げ、「データ連携基盤」を介して相手との送受信を実行する。「データ連携クライアント」は、国保中央会のWEBサイトからダウンロード・インストールできるようになるという。

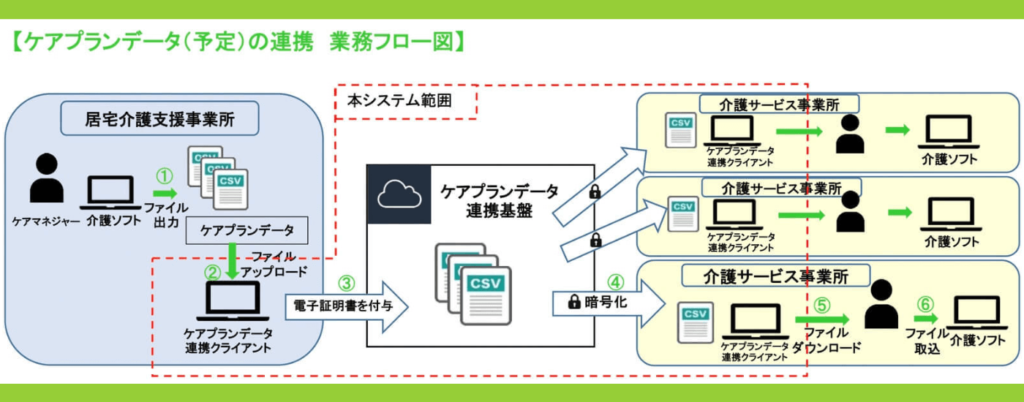

今回の通知では、ケアプランなどのやり取りの具体的な手順が分かりやすく図解されている。次の概略図(通知引用)は、ケアプランデータ《予定》を居宅介護支援事業所から他の介護サービス事業所へ送る際の流れを表している。

まず、ケアマネジャーがそれぞれの介護ソフトでケアプランのファイルを作成し、CSVファイルとして出力。それを「データ連携クライアント」にアップロードし、「データ連携基盤」を介して相手へ送信する。ファイルを受信する介護サービス事業所の担当者は、「データ連携クライアント」からそれをダウンロード。介護ソフトに取り込んで内容を確認する。

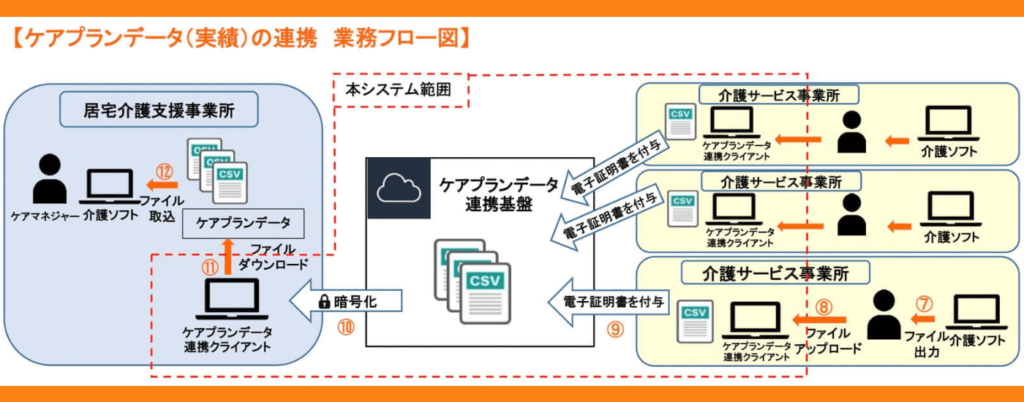

次の概略図(通知引用)は逆に、ケアプランデータ《実績》を介護サービス事業所から居宅介護支援事業所へ送るケース。基本的な流れは変わらない。

こうした送受信の前提となるのは、双方が「ケアプランデータ連携システム」を導入していること。お互いの介護ソフトが違っていても問題ない。厚労省はケアプランなどの標準仕様を公表しており、それに準拠していればファイルのやり取り、読み込みはスムーズに行うことができる。

◆ 利用料金は「検討中」

「ケアプランデータ連携システム」を利用するには、Windows10以降のPCや既定の標準仕様に準拠した介護ソフトが必要。厚労省は利用料金について、「調査・研究や先行事例などを参考に、事業所の過度な負担とならないよう検討を進めている」とアナウンスした。

今後のスケジュールについては、自治体を限定したパイロット運用を来年2月から始めると公表。それを4月からの本格稼働につなげていく方針で、「本格稼働後も必要な機能を随時追加していく予定。徐々に利用する事業所が増える想定」と説明している。(介護ニュースより)

→

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

政府は7日、今後の社会保障制度の改革を話し合う「全世代型社会保障構築本部」の会合を首相官邸で開催した。

介護保険制度の見直しなど重点的に議論していく3テーマを決定。それらを深掘りしていく検討チームを個々に設けることも決めた。社会保障制度を将来にわたって持続可能なものとしていくため、ニーズに応えられるサービスの提供体制をどう整備していくか、増大する負担をどう分かち合っていくかが最大のテーマとなる。

「負担能力に応じて、全ての世代で、増加する医療費を公平に支え合う仕組みが必要」。

岸田文雄首相はこう説明。「国民目線の医療・介護提供体制のあり方も含め、医療・介護制度の改革を前に進める検討をお願いしたい」と述べ、具体的な議論の進展を促した。

政府は今後、「子ども・子育て支援の充実」「医療・介護制度の改革」「働き方に中立的な社会保障制度の構築」の3テーマを中心として年末に向けて議論を進めていく。検討チームごとに主査を任命。「医療・介護制度の改革」については、東京大学公共政策大学院の増田寛也客員教授が選ばれた。

当面の大きな焦点は、介護の利用者負担を引き上げることの是非だ。2割負担の対象を拡げるよう求める声がある一方で、介護現場の関係者からは反発の声があがっている。与党内にも慎重論があり、年末の政府の最終判断までは紆余曲折がありそうだ。(介護ニュースより)

→

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

以前から病気で休職している従業員がいます。このまま病気が治らないと、1ヶ月後には休職期間が満了し退職になる予定ですが、復職は難しいのではないかと考えています。

社労士 そうですか。休職期間満了に関する説明はされましたか?

総務部長 はい、少し前に体調を確認するとともに、就業規則の内容を伝えました。優秀な従業員なので復職を期待しましたが、残念な結果となりそうです。その際、退職後の社会保険について尋ねられました。特に収入がなくなるので、雇用保険の失業手当(基本手当)を受給したいと考えているようです。

社労士 確かに退職後の収入に関する不安は尽きませんね。雇用保険の基本手当が受けられる加入状況であることを前提にお話しさせていただくと、離職票(離職証明書)を発行し、基本手当を受給する権利があります。

総務部長 通常通り手続きを進めればよいということですね。

社労士 はい、離職理由は「休職期間の満了」となりますのでご注意ください。退職後の給付についてですが、まず、基本手当が一定の期間受給できないという「給付制限」は設けられません。ただし、退職後もしばらくは働くことができないと推測されますので、受給期間の延長の申請をされた方がよいと思います。

総務部長 受給期間の延長ですか?

社労士 はい。通常の基本手当の受給期間は退職日の翌日から1 年間です。つまり、1 年間で基本手当の全日数を受給し終わらないと、受給する権利がなくなります。基本手当は働く意思と能力があることが前提になっているので、病気で働けない状態が続くのであれば手続きをしておくことをお勧めします。

総務部長 なるほど。離職票を渡すときに、ハローワークですぐに延長の手続きをした方がよいということを伝えればよいですか?

社労士 延長の手続きができるのは退職日の翌日から30 日経過した後になります。延長することで、本来の1 年に加え、最長3 年の期間が追加されます。手続きはなるべく早くすることをお勧めしますが、延長された期間の最後の日までであれば可能です。

総務部長 なるほど。本人はすぐに基本手当をもらわないと受給できなくなると思っているようですので、例えばいま受給している傷病手当金を受け取りつつ、基本手当は延長するという選択ができそうですね。

社労士 そうですね。働くことができない状況であれば、いずれにしても基本手当は受給できないので、おっしゃるような方法で治療に専念されるのがよいのではないかと思います。

ONE POINT

①雇用保険の基本手当は、原則として1 年以内に受給しなければ、受給する権利がなくなる。

②受給期間の延長の手続きは退職日の翌日から30 日経過後に行う。

2022 年4 月より、業務上、自動車を使用する一定の企業に、運転前後のアルコールチェックの実施が義務付けられました。10 月からは、このアルコールチェックをアルコール検知器(以下、「検知器」という)により行うことになっていましたが、検知器の供給状況等から、この10 月の施行は当分の間、見送られる予定です。

1. 義務化されたアルコールチェック

乗車定員が11 名以上の自動車を1 台以上使用している事業所、その他の自動車を5 台以上(自動二輪車は、原動機付自転車は除き1台を0. 5 台で計算)使用する事業所では、安全運転管理者を選任することが義務付けられています。この安全運転管理者の業務は、交通安全教育や運行計画の作成、運転日誌の備付け等、多岐にわたりますが、2022 年4 月からは、酒気帯びの有無の確認と記録の保存が追加されました。追加された内容は以下のとおりです。

①運転前後の運転者に対し、その運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること

②酒気帯びの有無を記録し、記録を1年間保存すること

なお、10 月からは、上記の①の確認を、国家公安委員会が定める検知器を用いて行うことになっていましたが、検知器の供給状況等を踏まえ、当分の間、その義務化に係る規定を適用しないこととする内閣府令案が示されています(2022 年8 月10 日現在未公布)。

2. 直行・直帰等の取扱い

4月より始まったアルコールチェックを運用するにあたって、直行・直帰する場合や、出張で社有車を使用する場合のチェック方法が問題になります。これに関して、対面による酒気帯び確認が困難な場合は、これに準ずる方法で実施することになっており、例えば以下のように、対面による確認と同視できるような方法が挙げられています。

①カメラ、モニター等によって安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、検知器による測定結果を確認する

②携帯電話等により運転者と直接対話により、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、検知器による測定結果を報告させる

※検知器による測定結果の報告は検知器を用いることが義務化された後に実施が義務となる

直行・直帰等のある場合には事前にその方法を定めておくとともに、検知器でのチェックが義務化された際には、個別に手配も必要になることがあります。

安全運転管理者が不在の場合は、副安全運転管理者や安全運転管理者の業務を補助する者が酒気帯び確認を行うことになっています。検知器でのアルコールチェックは見送られる予定ですが、酒気帯びの有無の確認とその記録の保管は必要です。この機会に運用上の問題があれば改善しましょう。

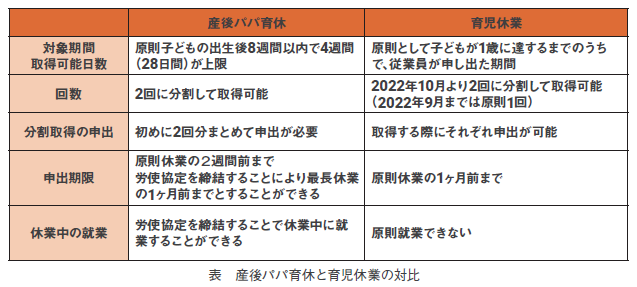

2022 年10 月1日に改正育児・介護休業法が施行され、出生時育児休業(産後パパ育休)制度が始まります。産後パパ育休と子どもが1歳に達するまでの育児休業には違いがあることから、以下ではその違いを対比した上で、産後パパ育休に関連して締結の検討が必要な労使協定について確認します。

1. 産後パパ育休と育児休業の違い

産後パパ育休と育児休業の主な違いは下表のとおりです。多くの項目で違いがありますが、最大の違いは、労使協定を締結することで休業中に就業できることでしょう。その他、申出期限は原則2 週間前までですが、労使協定を締結することで最長1ヶ月前とすることができます。

2. 労使協定の締結

産後パパ育休に係る労使協定の協定事項については、1. で確認した2 つの項目以外にも、産後パパ育休を取得できる従業員の範囲があります。労使協定を締結することにより、以下の従業員からの申出を拒むことができます。

①入社1 年未満の従業員

②申出の日から8 週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員

③週の所定労働日数が2 日以下の従業員

今後、子どもの出生後8 週以内の男性の育児休業は、産後パパ育休としても、育児休業としても取得でき、その選択は従業員の自由とされています。よって、どちらとするか不明確な申出があった場合には、会社から従業員に確認することになります。今回の改正で従業員の育児休業の取得方法の選択肢は増えることになりますので、わかりやすく説明するようにしましょう。

⇒

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A、試用期間であったとしても、簡単に解雇することはできません。一般的には試用期間の解雇基準が、本採用スタッフに対する解雇基準よりやや穏やかであるとはいえ、能力不足により解雇が裁判上有効とされるケースはまれで、繰り返し指導をしても改善か見込めないなどの「改善可能性」な無いと判断されるような、やむを得ない理由が必要です。

1,試用期間とは

試用期間とはいわゆる見習の期間、つまり使用者と労働者がお互いのミスマッチを防ぐために設ける見極めの期間、として置く場合が多いと思われます。この規定は事業所の任意で設定するものであり、法律上の定義が特にありません。

過去の裁判例によれば、試用期間は「採用時には知ることが出来なかった事実が、後になって発覚することもあるから、最終決定を一時指し止めて使用者側の解約権が保持されている状態、いわゆる解雇権が留保されている期間と解されています。従って、一般の社員の解雇より解雇要件がやや緩やかにはなるものの、やはり合理的、社会通念上の相当性は求められます。

2,「業務への能力や適性に欠けている」「欠勤があまりに多い」などの理由の場合

事業所はスタッフの試用期間満了までに、業務への適性があるか、勤務態度や出勤状況は良好か、などを見極めると同時に、その都度、改善のための具体的指導・教育を尽くす義務があります。

また指導は1度や2度といった程度ではなく、度重なる指導・教育にも関わらず改善が盛られない、といった事実とそのエビデンスが必要になります。判例も「試用期間中のものに責められるべき事実があったとしても、それに対して直ちに解雇をもって臨むことなく会社には社会的見地から合理的範囲内で、その矯正・教育に尽くすべく義務がある」というものです(高橋ビルディング事件、大阪高裁)

3,一定の能力を持つ経験者を募集し、本人もその能力を保証していた場合

求人票の記載や採用時の面接で、事業所が求める耄碌や技能について応募者自ら「できます」とか「お役に立てます」と保証していたにも関わらず、実際には事業所の求める水準には達していなかった場合には、試用期間中の解雇は認められやすいといえます。

経験と能力を前提にしている採用であれば、その前提を記載した労働契約書を締結しておくことも有効な手段の一つです。例えばクリニックさんであれば、「レセプト業務の単独遂行」「○○検査の実施」などと具体的に明記し、その業務を前提にしたさいようであることがわかるようにしておくこともいいでしょう。

⇒

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

4,解雇は難しい

そもそも能力が低いからということで解雇は出来ません。多少能力が低い程度では改善可能性があると判断されることが多いのです。解雇が裁判上有効とされるには「何度も是正のために注意し、反省を促したにも関わらず改善されない」など今後の改善見込が無いレベルが要求されます。

「アナウンサーが2週間に2回寝坊をして遅刻、放送が二度流れなかった」事案でも結果として会社からの解雇は認められなかったのです。裁判所の判断は、「教育指導をしていけば改善可能性がある」というものでした。つまり、それだけ解雇は難しいということであり

一端採用したら粘り強く、指導していくことが必要です。

介護サービス事業者へ支払われている介護報酬は、介護施設・事業所の中で実際にどのように使われているのか?

政府はこれをクリアにする“介護費の見える化”に取り組む。介護職の更なる処遇改善を具体化する環境を整備する狙い。

現場の実態をできるだけ正確に掴み、より合理的・効果的な施策の立案につなげたい考えだ。

30日に開催した「公的価格評価検討委員会」で、“介護費の見える化”に向けた基本的な考え方を提示。厚生労働省の「経営実態調査」なども活用しつつ、

○ 介護施設・事業所の収入、支出、資産の内訳がどうなっているか

○ 収入が人件費、人件費以外の費用、利益にどう分配されているか

○ 人件費が職種ごとにどう分配されているか

などを分析していく意向を示した。

会合後に取材に応じた政府関係者は、「国の政策として行った処遇改善策が実際にどんな効果を及ぼしているのか、しっかり把握する必要がある」と説明。「介護職らの処遇改善には今後も政府として取り組んでいく。“介護費の見える化”を図りながらより適切な処遇改善に努めていく」と話した。当面のスケジュールについては、「まだ定まったものはない」と述べるに留めた。

この日の会合では、政府の考え方をベースに“介護費の見える化”を進めていくことで一致。委員からは、「ケアマネジャーなど介護職員以外の職種の処遇にも留意すべき」との声もあがった(介護ニュースより)

⇒

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

「居宅介護支援事業所と他の介護サービス事業所による

ケアプランなどのやり取りを、全国的に広くオンライン化することで大幅に省力化していく」

上記を厚労省が主導で進めていく、

という方針通知が為されたようですね。

異なるベンダーの介護ソフトを使っている事業所同士でも、

相互のデータ連携をよりスムーズに行えるようにしていく

とのこと。中々大きな動きだと思います。

関心をお持ちの皆様は下記をご確認下さいませ。

↓

⇒

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q, 育児休業(以下、育休)を取得する予定の職員がいます。育休中の人員不足を

補うため求人募集をしていますが、なかなか思うように応募がありません。育休

中は基本的には育児に専念してもらうつもりですが、月に 2~3 日程度、働いても

らうことはできますか?

A 原則として、育休中の職員を働かせることはできません。ただし、事業所と職員

との話し合いにより、職員が合意した場合に限り、一時的・臨時的に働かせるこ

とができます。なお、2022 年 10 月 1 日からの産後パパ育休では、休業中に働く

仕組みが設けられます。

1.育休中の就労

育休は、原則、子どもが 1 歳になるまで取得できます。育休中は、原則として働くこと

が想定されておらず、事業所の一方的な指示によって働かせることはできません。ただし、職員の話し合いによって、子どもの養育をする必要がないときに限り、一時的・臨時的に働かせることができます。質問のように、あらかじめ月 2~3 日の働く日を決めておくことはできませんが、例えば、職員間で感染症がまん延し、一時的に職員が足りなくなった場合に、医院等が応援のために臨時で看護業務を依頼し、職員が合意した場合は、働かせることができます。

2.産後パパ育休中の就労

男性の育休の取得促進策のひとつとして、2022 年 10 月に産後パパ育休(出生時育児休

業)が創設されます。産後パパ育休は、子どもが 1 歳になるまでの育休とは別に、子どもが生まれて 8 週間以内に 4 週間まで育休を取得できる制度です。この産後パパ育休中は、労使協定をあらかじめ締結することで、事業所と職員で個別に合意した日や時間に働くことが認められていることが最大の特徴です。なお、働く日や時間には、上限が設けられています。

3.育休中に働いた場合の育児休業給付金

育休中・産後パパ育休中に職員が働いた場合、事業所は職員に賃金を支払う必要がありますが、支払われる賃金額によって、育児休業給付金の支給額が減額されたり、支給されなくなったりします。また、一定の時間数を超えて働くと、その期間に係る育児休業給付金が支給されなくなります。そのため、職員を働かせる場合には、その仕組みを十分に説明し、職員に納得して働いてもらうことが必要です。

育休は、子どもを養育するための休業であるという本来の趣旨を理解した上で、産後パ

パ育休中に働くことのできる仕組みを利用することで人員不足を補ったり、万が一の際には、職員の同意を得て一時的・臨時的に働かせたりすることができることを理解しておくとよいでしょう

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)