介護

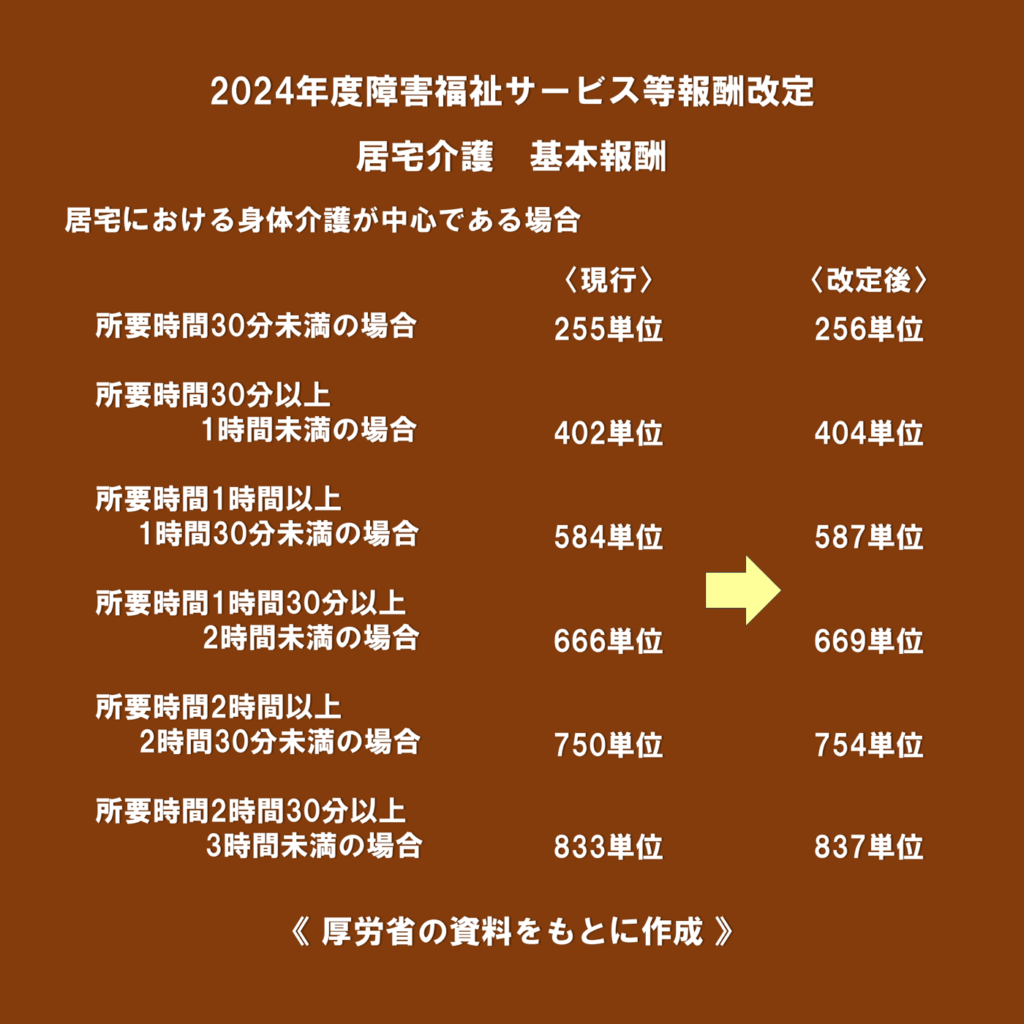

厚生労働省は来年度の障害福祉サービス報酬改定で、訪問サービスの居宅介護の基本報酬を引き上げる。

介護保険の訪問介護の基本報酬は引き下げたが、障害福祉の居宅介護は数単位の微増とする。6日に公表した。単位数は以下の通り。

とする。6日に公表した。単位数は以下の通り。

厚労省は重度訪問介護、同行援護などの基本報酬もそれぞれ引き上げる。このほか、今回の改定で一本化・拡充する新たな「処遇改善加算」について、人材不足が深刻な訪問系サービスの加算率を他のサービスより高くする。

6日の有識者会議で説明し、方針を決定する見通し。(介護ニュース)

⇒介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

来年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が下がることについて、ホームヘルパーの団体が国へ抗議文を出すなど波紋が広がっている。

厚生労働省はどんな考えを持っているのか。これまでの取材で得られた当局の説明をまとめていく。

「基本報酬だけでなく、ぜひ改定全体をみてもらいたい」

厚労省の担当者はこう強調する。国として政策的な思いを込める加算の見直し、新設にも工夫を凝らしており、それも含めたトータルで評価してほしいという。

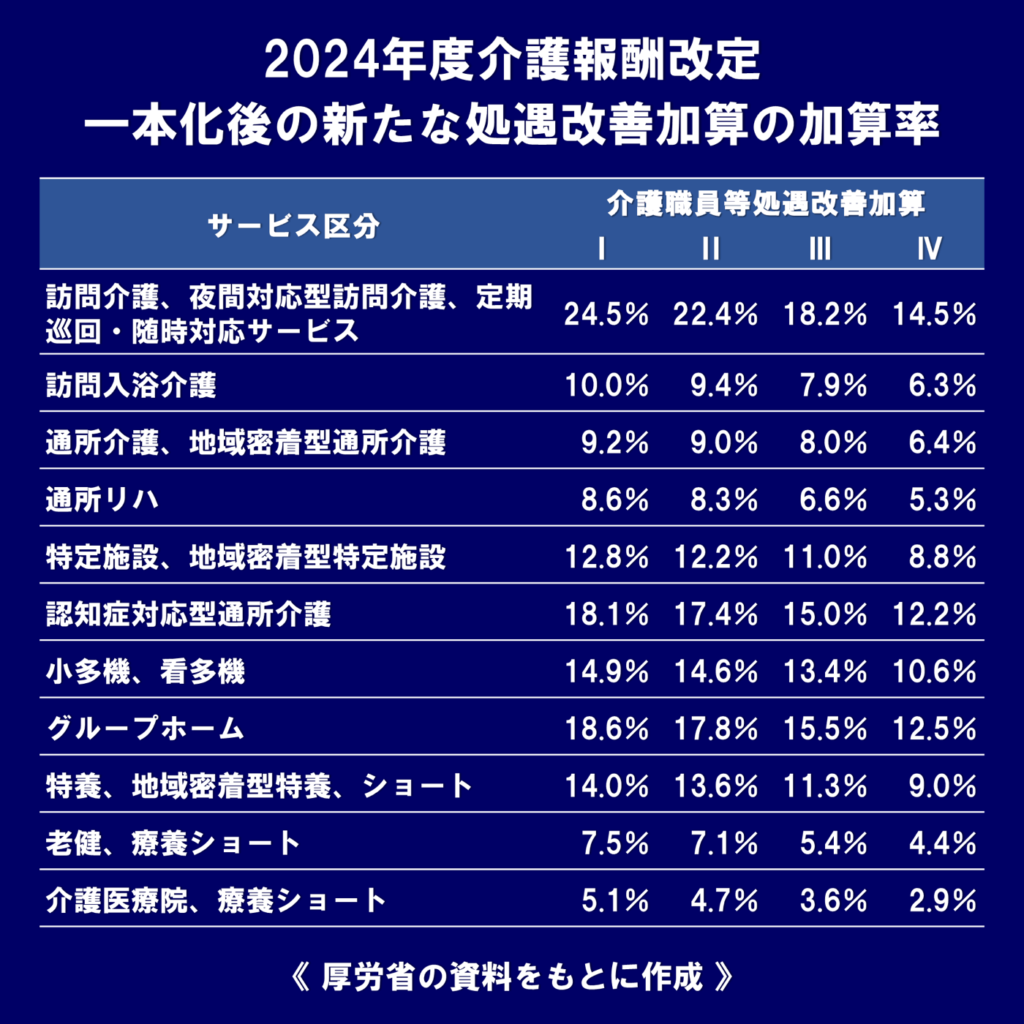

◆ 処遇改善加算、最大24.5%

加算の見直しの中でインパクトが最も大きいのは、今回の改定で一本化・拡充される新たな「処遇改善加算」だ。訪問介護には他のサービスより高い加算率(*)が設定された。

*「処遇改善加算」で給付される金額は、個々の事業所の総報酬に加算率をかけて算出される。加算率が高ければそれだけ、事業所は介護職員の賃上げの原資を多く得ることができる。

最上位の「加算I」は24.5%。最下位の「加算IV」でも14.5%と、特養や老健、通所介護などの最上位より高くなっている。生産性向上や職場環境の改善、キャリアアップの支援など、より多くの要件を満たす事業所が高い区分に入れる仕組みだ。

厚労省はこのほか、訪問介護の事業所に質の高いサービスの提供などを促すインセンティブも強化する。

例えば「認知症専門ケア加算」。対象者の範囲を状態の軽い利用者へ広げるなど、従来より取得しやすくなるよう要件を緩和する。また「特定事業所加算」では、看取り期の対応や中山間地域での継続的なサービスの提供なども評価する。加えて、利用者の口腔ケアの情報連携を評価する加算も新たに創設する方針だ。

◆ 生産性向上への強い思いも

厚労省は「処遇改善加算」の拡充で、ヘルパーの賃上げを具体化することができると見込む。他の加算も併せて取得すれば、事業所の収入が大きく減ってしまう事態も避けられる、あるいは事業所の収入を増やせると目算している。多くの事業所に加算を取ってもらうことを通じ、生産性向上や自立支援・重度化防止などの取り組みを介護現場へもっと普及させていきたい、という政策的な思いも強い。

とりわけ重要度の高い「処遇改善加算」については、未対応の事業所をなくしつつ上位区分への移行を後押しする「取得促進事業」に力を入れる方針。小規模な事業所などが取り残されないよう、相談員による助言・指導などのサポートをより積極的に展開していく計画だ。

厚労省の担当者は、「訪問介護は担い手不足が最大の課題で、ヘルパーの賃上げが極めて重要。そこで処遇改善加算をかなり手厚く拡充した。ヘルパーの処遇改善を最優先とした」と説明。「今回の一本化で処遇改善加算の複雑さを解消し、事務負担も大幅に軽減する。より上位の区分を取ってもらえるよう、取得促進事業も徹底的に推し進めていく」と述べた。

◆ 経営実態調査が重要指標

こうした加算の拡充・新設などは、介護現場の関係者などから相応の好評価を得ている。ただ、それも基本報酬を引き下げる理由にはならないのではないか − 。こう首をかしげる人も少なくない。

大前提として、議論の背景には今の厳しい財政事情がある。給付費の膨張を抑制し、現役世代の保険料負担などが重くなりすぎないようにするため、メリハリをつけた報酬改定にしなければならない。

訪問介護の基本報酬を引き下げる判断の材料として、厚労省は特に2つを明示的にあげている。

1つは経営状況だ。主に直近の「経営実態調査」の結果を考慮した。訪問介護の利益率は、2022年度決算で7.8%。全サービス平均の2.4%を大きく上回っていた。

また、同一建物減算を算定している事業所とそうでない事業所とを分けて訪問介護の利益率をみると、「算定あり」が9.9%、「算定なし」が6.7%。いずれも全サービス平均より大幅に高かった。

訪問介護は利用者が多い。給付費は2022年度で1兆1013億円を超え、特養やデイサービス、老健に次ぐ規模となっている。基本報酬を引き下げれば、給付費を抑制する効果、加算拡充の財源を得る効果などもそれだけ大きくなる。

◆ 多職種の処遇改善にも配慮

もう1つの判断材料は、介護職員以外の職種の処遇改善を進める必要があることだ。

政府は昨年末、来年度の改定で介護報酬を全体として1.59%引き上げ、うち0.98%を「処遇改善加算」の拡充に充てる方針を決めた。

ただ、「処遇改善加算」は基本的に介護職員の賃上げを目的とした仕組みだ。例えばケアマネジャーや看護職、リハ職、栄養士、事務職らは、主な対象として想定されていない。このため政府は、残りの0.61%を使って多職種の処遇改善を実現する考えを打ち出していた。

訪問介護は利益率が高く、介護職員以外の職種もほとんどいない − 。

厚労省はこれを、基本報酬引き下げの大きな理由として説明した。逆に、利益率が低く多くの多職種が働いている特養や老健の基本報酬は今回、大幅に引き上げている。

もっとも、介護現場の関係者の間では「どうしても納得できない」といった不満が今も渦巻いている。厚労省は今後、今回の改定の影響をきめ細かく把握して更に必要となる施策を検討していく構えだ。(介護ニュース)

⇒介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A 評価者研修やフィードバック面談研修を受講し、方法論を学び実践で活用している。

人事評価を行うことは、上司にとってかなりの負担で、ましてやその結果を部下に説明するフィードバック面談等は大変重荷、などと言うご意見は、評価者の方々からよく伺います。ただ、それは、「評価」という言葉の印象にとらわれている結果であって、実際には評価の仕方を具体的に理解していないがゆえに誤解されているケースがとても多いのです。

評価者として「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を理解し、それを実践すれば、だれでも評価を行うことができます。

⇒①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q 始末書に「施設が指導してくれない」と書き、反省してくれない職員への対応

仕事のミスが多くクレームが入った職員に対して「始末書」の提出を求めたところ、その内容が「施設の指導が出来ていない為自分もミスをした」とまったく反省していない様子の始末書を提出してくる職員がいます。反省の色が見えず、始末書の意味がなくなっているような気がします。どうように対応したらいいでしょうか?

A 始末書というのは、業務などに規律違反をしたり、過失をしたりした場合に、その行為を反省し、謝罪し、同じことを繰り返させないようにする書面です。就業規則の制裁規定にも始末書に提示を求めています。

今回は、ミスが多くクレームまで入ってしまったので、その行為を反省してくれることを期待して提出を指示したのでしょう。しかし、反省するどころか施設へ責任転嫁していることがわかります。この場合、施設側が「指導をしたでしょう」と言ったところで「言った、言わない」の押し問答にしかならないのであれば、具体的な行動を振り返らせます。そして、改善することを具体的に指示し、ほかにも案があるならば自分から案を出してもよいように、ある程度「自由度」をいれると本人も書きやすくなります。

戒めるべきことは、「利用者さんのことを考えていなかったこと」ですから、話の途中で「自分はできていると思っても、利用者さんや他の職員はできているとは思っていない」ということを伝えるのです。そのうえで、「始末書」という書面ではなく、「改善提案書」と名称を変えるのもいいかもしれません。始末書というとどうしてもネガティブなイメージが強いからです。しかしここでも大切なのは、自分の行動を戒めて将来につなげることです。ですから書くハードルを下げ「改善提案書」に改めるというわけです。そしてこのフォーマットのなかに書くべき項目を入れ込んで記入してもらいます。ポイントは

- どんな状況でクレームが発生したのか

- それはどんな原因があったのか

- そうすればそれを改善できるのか具体的な例をあげる

- いつから実施するのか

人は埋め込み式の方が、書きやすくペンが進みます。まずは「自分の行動をふりかえり、反省してもらう」ことから始め、具体的な改善行動案を書いてもらいます。それでもできない場合には、「自分で書いたことなのになぜ実行がでいないのか」と面談で深堀していきます。

この書面を提出させるというのは、成長の過程もわかりますし、指導をしている実績もわかりますのでぜひともお勧めします。

⇒社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

1月22日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、来年度の介護報酬改定の省令、告示、通知などの改定事項が示されました。これで概ね、“2024年改定”の全容が見えました。あとは、より具体的な取り扱いが示されるQ&Aなどの発出を待つだけとなります。

多くの方が介護給付費分科会の資料をご覧になると思います。ただあまりに膨大なので、知りたいけれど読むのはちょっと億劫と思われるかもしれません。そういうときに、資料の構成をあらかじめ知っておくと各段に確認しやすくなると思います。

厚労省がホームページに掲載している介護給付費分科会(第239回)の資料のうち、必ず確認したいのは「資料1」と「参考資料1」です。

「資料1.令和6年度介護報酬改定の主な事項について」では、改定の柱とそこに紐づく改定事項の全体を概観することができます。

留意しておくべきことは、「資料1」に全ての改定事項は書かれていないということです。あるサービス種別の全ての改定事項を把握したい場合は、「参考資料1.令和6年度介護報酬改定における改定事項について」が便利です。

「参考資料1」の構成は、前半が改定の施策の柱ごと、後半がサービス種別ごとになっています。サービス種別ごとに確認したいときは、「参考資料1」の後半から該当するサービスを確認するとよいです。あわせて、「全サービス共通(P188)」のページもお忘れなくご覧ください。

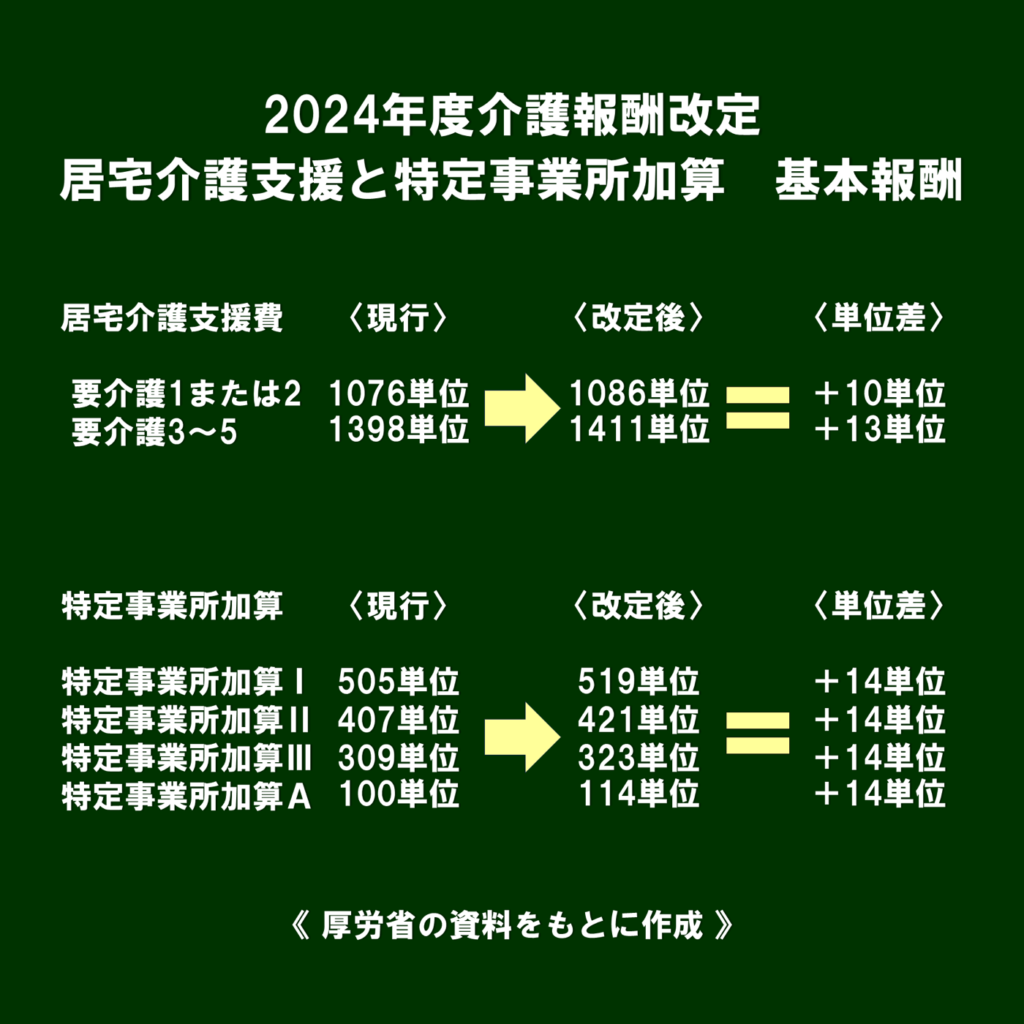

今回は、居宅介護支援についてみていきましょう。

介護報酬全体の改定率は+1.59%。基本報酬は次のように、0.93%ほどの引き上げとなりました。介護予防支援費は、事業所が直接指定を受けて行う場合が472単位。委託の場合より30単位高く設定されました。

居宅介護支援の改定事項は、「参考資料1」のP211から212にまとめられています。具体策がどこで説明されているか、ここで全て把握することが可能です。まずはP211から212を見て、そこを起点に確認作業を進めると効率的でしょう。

改定事項を確認するときには、「又は」「及び」などの言葉にも気を付けながらみるとよいでしょう。一例として、居宅介護支援の逓減制の更なる緩和の算定要件をとりあげてみます。「又は」は前後のどちらかを、「及び」は前後の両方を意味します。

例|逓減制の更なる緩和(居宅介護支援費II)の算定要件の見直し

現行:ICT機器の活用、又は事務職員の配置

見直し後:ケアプランデータ連携システムの活用、及び事務職員の配置

膨大な資料を読んでいくときに、目にとまるのは「ICT機器の活用」が「ケアプランデータ連携システムの活用」に入れ替わったことです。ただ、用心深く確認すると、上記の太字部分の「又は」と「及び」も変更されていることが分かります。

つまり改定後は、ケアプランデータ連携システムと事務職員の配置という2つの要件を、両方ともクリアしなければいけません。そうなると、要件がずいぶん変更されたということがはっきり見えてくると思います。

現行の要件であるICT活用でも可能なのかなど、今後、厚労省から発出される解釈通知やQ&Aなども要チェックです。改定内容のより正確で詳しい捉え方は、是非そちらで確認して頂きたいと思います。

⇒介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

来年度の介護報酬改定をめぐり、サービスごとに定められている運営基準の見直しの内容が25日に公布された。

厚生労働省は介護保険最新情報のVol.1201を発出し、自治体や介護現場の関係者に省令の公布を広く周知した。

今月15日の審議会で内容を固め、国民の意見を聞くパブリックコメントを募っていた経緯がある。各サービスの運営基準の見直しはこれで、全てのプロセスを経て最終的に決定・公表されたことになる。

厚労省は現在、各サービスの新たな基本報酬や加算の単位数、算定要件などの案についてパブリックコメントを募集している。こちらは今年度内に告示する予定。あわせて、改定の更なる詳細を明らかにする解釈通知やQ&Aなども、できるだけ早く示せるよう準備を急ぐ。

来年度の介護報酬改定に向けた動きも、そろそろ1つの区切りを迎えつつある。これまで活発な議論が行われてきたが、全体のスケジュールは概ね例年通りで進んでいる。

各サービスの運営基準の見直しは、介護現場に生産性向上を促す施策が目玉。テクノロジーを効果的に使う方策などを話し合う委員会の設置を義務付け(*)たり、ケアマネジャーにオンラインモニタリングを認めたりすることが初めて盛り込まれた。

* 生産性向上に関する委員会の設置は、施設系、居住系、多機能系、短期入所系サービスが対象。3年間の経過措置が設けられる。

また、医療と介護の連携を強化するための新ルールの導入も大きな柱だ。利用者の医療ニーズに対応できる体制の構築に向けて、全ての介護施設に後方支援の協力医療機関の指定が義務付けられる(*)ことになった。

※ 介護施設の協力医療機関の指定義務化には、3年間の経過措置が設けられる。

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

1月22日、社会保証審議会・介護給付費分科会で来年度の介護報酬改定の全容が決定されました。

前回に引き続き、居宅介護支援費本体のみでなく特定事業所加算もプラスとなり、それは本体報酬よりも大きな上げ幅となりました。

仮に要介護3〜5かつ特定事業所加算を算定する場合、27単位上がることになります。1点10円で計算すると、270円×40人=1万800円。ケアマネ1人につき1万円強の報酬増となります。

注)この記事では配信当初、掲載時のJoint編集部の誤りで「利用者1人につき1万円強の報酬増」と記載しておりましたが、正しくは「ケアマネ1人につき1万円強の報酬増」でした。お詫びして訂正致します。この記事は訂正後の記事です。

東京都内の居宅介護支援事業所であれば、さらに上乗せされます。来年度からの新たな施策「居住支援特別手当」により、ケアマネにも勤続5年以内で月2万円ずつ、勤続6年以上で月1万円ずつが支給され、これをそのまま賃上げに充てることができます。

報酬だけではありません。ケアプランデータ連携システムの活用かつ事務員の配置で、ケアマネ1人あたり49件まで担当できるようになることも、売上増につながると見込まれます。

業務負担の軽減策にも注目です。他のサービスとの連携に基づくオンラインモニタリングをうまく運用すれば、訪問頻度を2ヵ月に1回に減らすことも可能となります。来年度からすぐに、とはいかないまでも、生産性向上を徐々に実現していく事業所が増えていくでしょう。

新たな同一建物減算については、思ったよりも下げ幅が小さく5%にとどまりました。他のサービスでは10%超となっているため、これは小幅な引き下げと言えるでしょう。

減算で言うとBCPの未策定減算が1%、高齢者虐待防止措置の未実施減算が1%で新設されます。未対応の事業所は、2025年3月末までにしかるべき措置を講じなければいけません。

来年度の介護報酬改定をどう評価すべきか − 。居宅介護支援事業所の経営という視点からみると、少なくとも今より良い条件になることは間違いありません。基本報酬は上がり、ケースを増やせる余地は広がり、生産性向上の手段の選択肢も増えます。胸をなでおろした事業者も少なくないのではないでしょうか。

これをどう活かすかは、個々の事業者の手腕が問われるところです。人材不足が更に顕在化していく今後は、個々のケアマネの処遇改善をどこまで具体化できるかが極めて重要な要素になります。またそれは、今回の介護報酬改定の施策に込められた思いでもあります。

我々にとってはしばらく正念場が続くでしょう。生産性向上、サービスの質の向上、賃上げ、より魅力的な労働環境の整備などを実現しなければ、人材不足で業界全体が先細りになってしまいかねません。そうなれば、介護サービスを受けられない高齢者も増えてしまうでしょう。私も創意工夫で経営努力を積み重ね、成果を出していきたいと思います。

今後、厚労省は例年通りであれば3月頃に「全国介護保険担当課長会議」を開きます。その後、今年度末には介護報酬改定の解釈通知やQ&Aを発出するとみられます。

すでに来年度の制度改正・報酬改定の内容はかなり出揃いました。解釈通知待ちの部分もありますが、来年度以降に向けて今から準備できることには、早め早めに取り組んでいった方がいいでしょう。

⇒介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A、評価項目を具体的な「行動表現」にすることで、評価がより客観的になり、また職員の課題を具体的に指導できる。

評価することは非常に難しく、評価者訓練を受けないと評価は出来ないと言われています。しかしそれは、評価項目が抽象的で何を評価すればいいのかわからないという原因が考えられます。

評価を行う難しさには、①人によって評価が変わる ②評価項目が不明確なので評価する人も、される人もわかりにくい、さらに③誤評価の原因(ハロー効果、偏り傾向、寛大化など)評価するということに困難さが付きまとっています。例えば「協調性」という表現で終わってしまう評価項目の場合、何が協調性なのか評価者が判断しなければなりません。抽象的な表現は職員をいろいろな視点から評価できることになり有用ですが、評価の公平性や客観性からみるとかなり深い問題が含まれています。具体的な行動表現にすることで、だれでも同じ理解とすることが大切です。

【具体的行動表現の実例】

評価項目:「感謝の気持ちをもってご利用者、職員に接する」

を具体的な評価項目にした場合に、例えば下記のような例となります。

例1:ご利用者や職場の仲間に感謝の気持ちで接することが出来、「○○さんのおかげです」や「ありがとう」が素直に笑顔で言える。

例2:ご家族様や見学、来訪者の目を見て、笑顔でお名前を添えて「ありがとうございます」と伝えている。

例3:他部署等の協力や理解があって自分が仕事ができる事に感謝して、相手の状態を配慮し、「お手伝いしましょうか」「何か私にできる事はないですか」と声掛けしている。

A 労働基準法41条の除外規定として、労基法上の管理監督者は深夜業務を除く、労働時間に関する規定は適用されないと定めています。まずは、労基法上の管理監督者とはどのよう方を指すのかを確認しておきたいと思います。ここでいう、「管理監督者」とは下記の要件を全て満たす方を指します。

1,人事権を持ち、事業経営にも参加している(ここでいう人事権とは、いわゆる異動を含む人事権で、人事評価しているだけでは不十分)

2,自分自身の勤務時間について自由裁量が認められている

3、一般社員と比べて、十分な報酬を得ている

これらの3点を、勤務の実態として適用されている必要があります。単に役職名では判断できません。つまり休日、時間外労働の規制をうけない「管理監督者」に該当するかどうかは、具体的な権限や給与、勤務実態で判断が必要ということになります。

例えば、多くの介護事業所ではシフト勤務で勤怠管理を行っていますが、常態として勤務シフトに入っている働き方をしているような管理者がいた場合、勤務時間の自由裁量がないと判断され、管理監督者ではなく、一般社員とみなされる可能性もあります。

先ほど、管理監督者に該当するか否かを判断するときに、単に役職名での判断ではなく、勤務の実態で判断しなければならないとしましたが、多くの介護事業では職責(役職)で、それを判断している場合が多い上に、介護保険制度における「管理者」と労基法における管理監督者を混同してしまうケースもあるので注意が必要です。一般的には、理事長、社長、施設長、事業所長、事務長くらいまでの立場の方がそれに該当するケースが多いと考えられます。もし、それ以下の役職の方(例えば、主任、副主任やリーダー等)を管理監督者の扱いにして残業代などを支給していない場合は、一度、その方の業務や給与の実態を確認してみる必要があると思います。その結果、管理監督職に該当しない方に、残業手当等を支給していない場合には、労基署からは残業代未払いの扱いとして、「3年間分を遡及して」支払うといった是正勧告を受けるリスクがあります。

2,また、管理監督者には残業代は支給されませんが、勤務時間管理自体は必要となります。これは、給与計算上の必要性ではなく、管理監督者の健康管理の問題によるものです。管理監督者はその責任の重さから、過重労働になってしまうケースは相変わらず多く、それが深刻化するとメンタル疾患につながる場合も見られます。従って、経営者や人事担当者は

管理監督者の労働時間には常に注意を払い、管理監督者の健康管理に十分注意することが重要です。

3,さて、今回ご質問のあった管理監督者における遅刻・早退・欠勤に関する給与の扱い

についてですが、その方が管理監督者に該当することを前提とした場合に、先述の要件

の「勤務時間の自由裁量」の点が問題になります。

つまり、管理監督者は勤務時間に裁量が認められていることから、始業時刻から遅れて

出社(遅刻)しても給与減額扱いにはなりませんし、また終業時刻より遅くなっても残

業手当はつかないことになります。

ただ、欠勤の扱いにつきましては、管理監督者であっても「就業義務」自体はありますので、その義務が果たされない場合に該当すると判断され、給与も欠勤控除として減額することになります。

⇒社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、感染症や自然災害を想定した業務継続計画(BCP)を策定していない介護施設・事業所に対する基本報酬の減算を導入する。

22日、社会保障審議会に具体策を諮問。「了承する」との答申を受け、これを正式に決定した。今年度内に告示する。

感染症と自然災害、どちらか一方のBCPを策定していない場合に減算を適用する。対象は福祉用具販売、居宅療養管理指導を除く全サービス。ただ、その減算幅と経過措置はサービスによって異なる。

減算幅は以下の通り。施設系、居住系サービスが相対的に高く設定された。

2024年度介護報酬改定|業務継続計画未実施減算《新設》

施設系・居住系サービス=所定単位数の3%

その他のサービス=所定単位数の1%

=要件=

下記の基準に適合していない場合。

◯ 感染症の発生を想定したBCP、自然災害の発生を想定したBCPを策定すること

◯ 策定したBCPに従って必要な措置を講じること

経過措置は来年度末(2025年3月31日)までの1年間。この期間中に限り、感染症の予防・まん延防止の指針の整備、自然災害に関する具体的計画の策定を行っていれば、減算は適用されない。これを行っていなくても、訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援は減算が適用されない(介護ニュースより)

⇒BCP(業務継続計画)作成研修(通所介護・訪問介護・居宅介護) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)