介護

A、評価項目を具体的な「行動表現」にすることで、評価がより客観的になり、また職員の課題を具体的に指導できる。

評価することは非常に難しく、評価者訓練を受けないと評価は出来ないと言われています。しかしそれは、評価項目が抽象的で何を評価すればいいのかわからないという原因が考えられます。

評価を行う難しさには、①人によって評価が変わる ②評価項目が不明確なので評価する人も、される人もわかりにくい、さらに③誤評価の原因(ハロー効果、偏り傾向、寛大化など)評価するということに困難さが付きまとっています。例えば「協調性」という表現で終わってしまう評価項目の場合、何が協調性なのか評価者が判断しなければなりません。抽象的な表現は職員をいろいろな視点から評価できることになり有用ですが、評価の公平性や客観性からみるとかなり深い問題が含まれています。具体的な行動表現にすることで、だれでも同じ理解とすることが大切です。

【具体的行動表現の実例】ご参考

評価項目:「感謝の気持ちをもってご利用者、職員に接する」

を具体的な評価項目にした場合に、例えば下記のような例となります。

例1:ご利用者や職場の仲間に感謝の気持ちで接することが出来、「○○さんのおかげです」や「ありがとう」が素直に笑顔で言える。

例2:ご家族様や見学、来訪者の目を見て、笑顔でお名前を添えて「ありがとうございます」と伝えている。

例3:他部署等の協力や理解があって自分が仕事ができる事に感謝して、相手の状態を配慮し、「お手伝いしましょうか」「何か私にできる事はないですか」と声掛けしている。

ご参考になれば幸いです。

Q 当法人では残業は、所属長による許可制としていますが、課長や主任により対応がまちまちでルールが形骸化しています。運用面でどのように改善していけば良いでしょうか。

A 労働時間管理は「時間外労働の管理」といっても過言ではありません。各部署の所属長が残業の必要性を判断し、適切時間を指示するなど、管理職の役割は重要です。職員、個々に勤務時間内に仕事を終える意識をいかにもたせるかが重要です。

一方、始業時刻=出勤時刻、終業時刻=退勤時刻 という認識で時間管理を行っている事業もいまだ多くあります。このような事業所には、労働時間の定義についてまずは指導教育する必要があります。つまり始業終業時刻と出退勤時刻は違うという認識をまずは持っていただくことです。労働時間に関する意味を理解することで、その時間管理意識を持って業務を遂行していくことは、今後、さらに重要なポイントになります。そのためには、まず指導いただきたいのは、時間外労働の「許可制」です。当然ながら業務は所定時間内に行うのが前提ですが、事情により残業になりそうな場合には、その理由と終業時刻を明記し、許可制とする必要があります。それにより、所定外労働割増をつける時間が明確になりますし、何より大切なことは各職員の時間管理意識を高めることができます。ただし、残業の許可制を規定に定めていても、許可を受けない残業のすべてが無効になるかというとかならずしもそうではありません。通常の業務をこなすうえで,所定時間内終わらないような業務量を要求したならば、残業時間に対して、黙示の承認があったということになり、残業時間に該当するという判断になりますので、適宜の指導が必要になります。

ただ、残業を所属長の許可制にしていても、申請された残業内容をよく理解せずに全部承認していたり、逆に、明らかに残業が必要な業務量にも関わらず許可をしなかったりと、所属長により対処の仕方はまちまちになりがちです。本当に必要な残業かどうか、どの程度の時間が必要かなどを判断して、適切な許可を与える必要があります。

残業許可制運用のポイント

- 残業の理由を明確にさせる

「何のために残業をするのか」「なぜ、その業務が残ってしまったのか」を確認します。例えば、許可申請の残業理由に「介護記録作成の為」とだけ記入させるのではなく、「なぜ

介護記録作成業務が残ってしまったのか」を記入させます。そうすることで、原因を本人と上司が確認しあうことで改善に繋げることができます。残業理由が本人の能力の問題であれば、個別指導や業務の標準化を進める必要があります。

- 残業内容の緊急性・必要性を判断する

その業務が「要当日処理」か「翌日処理で可」なのかをメリハリをつけて確認します。

またその業務は、「あなたがやらなければならない業務」なのか「次の交代勤務者で対応できる業務」なのかを確認します。

- 業務の上限時間(目安)を指示する

「その業務は30分で終えて」と目標時間を指示します。業務内容応じて適切な時間を指示することは必要です。但し、このことは「30分以上の残業は認めない」と上限設定をすることではありません。上限を超えて残業していても、事実上、黙認している状況であれば

それは「黙示の承認」に該当します。

・職員の健康状態にも配慮する

休憩はきちんととれたか、体調にお問題はないか、などを確認します。こうしたことは、日頃の部下とのコミュニケーションで行っておきたいところです。

今年度の介護報酬改定では、特養や老健などの介護施設に「協力医療機関連携加算」が新たに創設された。

入所者の医療ニーズに対応していける体制作りを後押しするインセンティブで、現場の関係者の注目度は高い。ここではその算定ルールを、厚生労働省がこれまでに発出した通知などを基にまとめていく。

新設された「協力医療機関連携加算」の目的は、まさにその名の通り。厚労省は「協力医療機関との平時からの実効性ある連携体制の構築」と説明している。

定められた要件は、入所者の現病歴の情報共有や急変時の対応の確認などを図る会議を定期的に開催していくこと。協力医療機関には次の3点を満たしているかどうかが問われる。

協力医療機関の3要件

(1)入所者が急変した場合などに、医師や看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

(2)介護施設から診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。

(3)入所者が急変し、入院を要すると認められた場合などに、原則として入院を受け入れる体制を確保していること。

こうした協力医療機関との連携体制の構築は、2027年度から全ての介護施設に義務付けられる。現在は3年間の経過措置の期間。厚労省は「協力医療機関連携加算」の単位数を今年度だけ高くし、現場に早期の対応を促した。以下の通りだ。

協力医療機関連携加算の単位数

◯ 協力医療機関の上記3要件を満たす場合=2024年度は100単位/月、2025年度以降は50単位/月

◯ それ以外の場合=5単位/月

厚労省は報酬改定の解釈通知に、「協力医療機関連携加算」の算定ルールを具体的に記載。会議では特にリスクの高い入所者や新規の入所者を中心に話し合うこと、その定期的な開催が月1回以上を指すことなどを規定した。ポイントを以下にまとめた。

報酬改定の解釈通知の概要

◯ 協力医療機関との定期的な会議では、特に診療を求める可能性が高い入所者や新規の入所者を中心に、情報共有や対応の確認などを行う。毎回の会議で、必ずしも入所者全員の詳細な病状などを共有していなくても差し支えない。

◯ 複数の医療機関を協力医療機関として定めて3要件を満たす場合は、それぞれの医療機関と会議を行う必要がある。3要件を満たす協力医療機関の情報は速やかに都道府県などに届け出ること。

◯「会議の定期的な開催」とは、概ね月に1回以上開催されている必要がある。ただし、入所者の情報を随時確認できる体制がシステムなどで確保されている場合は、定期的に年3回以上開催することで差し支えない。なお、診療を求める可能性の高い入所者がいる場合などはより高い頻度での開催が望ましい。

◯ 会議はオンライン開催も可能。個人情報保護のガイドラインなどを遵守すること。また、会議の開催状況の概要を記録しなければならない。

厚労省は報酬改定のQ&Aでも、「協力医療機関連携加算」の算定ルール詳しく解説。以下のような問答で適切な考え方を明らかにした。

報酬改定のQ&AVol.1

問127|定期的な会議に出席するのはどんな職種を想定しているか。

答え|職種は問わないが、入所者の病歴、健康に関する情報を協力医療機関の担当者に説明でき、急変時などの対応を確認できる者が出席すること

報酬改定のQ&AVol.2

問13|3要件を全て満たす協力医療機関を複数定める場合、定期的な会議はそのうち1つの医療機関と行うことで差し支えないか。

答え|差し支えない

報酬改定のQ&AVol.3

問3|「入所者の情報を随時確認できる体制がシステムなどで確保されている場合は、定期的に年3回以上開催することで差し支えない」との記載が解釈通知にあるが、具体的にどんな場合が該当するか。

答え|例えば、都道府県の地域医療介護総合確保基金の「ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業を活用した、地域医療情報連携ネットワークに参加し、介護施設の医師らが記録した入所者の情報などを確認できる場合が該当する。

この場合、介護施設の医師らがそれぞれの入所者の情報などを1ヵ月に1回以上記録すること。なお、入所者の状況に変化がない場合は記録を省略しても差し支えないが、その旨を文書などで協力医療機関へ少なくとも月1回の頻度で提供すること。

今後の認知症と軽度認知障害(MCI)の患者数を新たに推計した結果を、厚生労働省の研究班が8日に公表した。

2040年には認知症が約584万人、MCIが約613万人にのぼるとした。

認知症は65歳以上の高齢者のおよそ15%、6.7人に1人の割合。2022年の約443万人から大幅に増える。更にそれより多くの高齢者がMCIになる見通しだ。

1人暮らしの高齢者も増えていく今後、認知症になっても地域で暮らしていける環境の整備が大きな課題。厚労省の担当者は、「誰もが認知症やMCIになり得る。そのことを踏まえ、共生社会の実現に向けた施策を進めていかなければならない」と話した。

この推計は、厚労省の研究班が2022年から2023年にかけて実施したもの。国内の4自治体を抽出して認知症やMCIの有病率を詳細に調べ、そこから全国の将来の患者数を算出した。結果は8日に開催された政府の会議(認知症施策推進関係者会議)に報告された。

MCIの患者数の将来推計は今回が初めて。研究班を牽引した九州大学の二宮利治教授(疫学)は、「MCIは早期の対応などで状態が良くなる可能性もある段階。そこから認知症へ進行させないような支援策も非常に大事になる」と指摘した。(介護ニュースより)

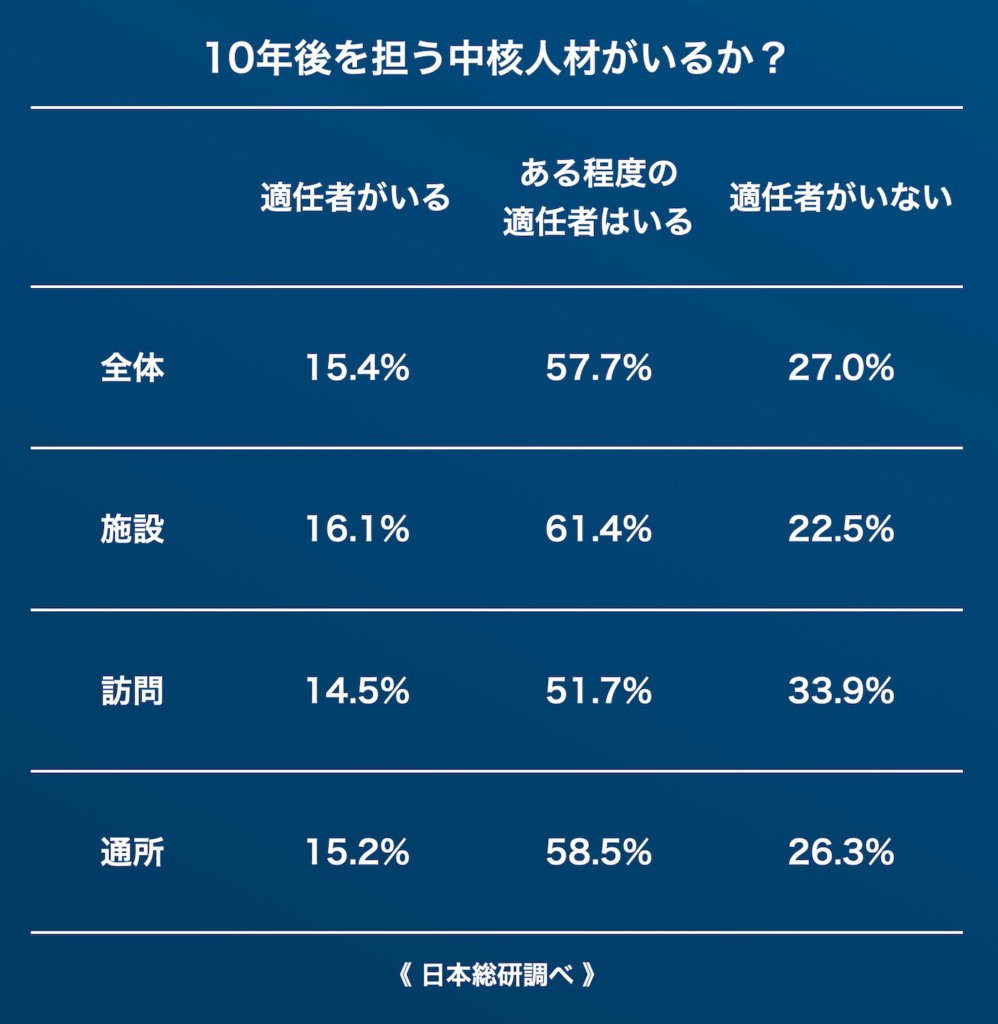

10年後にサービス運営の中核を担っていく人材の適任の候補はいるか?

介護事業所・施設にそう尋ねたところ、全体の4分の1を超える27.0%が「いない」と答えたことが国の調査で分かった。

「いない」が最も多かったのは訪問介護。33.9%と全体の3分の1にのぼった。

今後の人材確保の見通しがたっていない介護事業所・施設が少なくない実態が、改めて浮き彫りになった格好。サービス類型ごとの結果は以下の通りだ。

このGWのさなかに、“Q&A第5弾”

が公表されました。

既にご確認されていらっしゃる方も多いとは思いますが、

もし未だの方は下記をご確認下さいませ。

A,「キャリアパス規定」もしくは「人事評価規定」として、社内規定として文書化したり、また全職員へのキャリアパスの「見える化」にも工夫をしている。

社内規定の一つとして「人事評価規定」を文書化されることをお勧めしています。「評価制度が、いつの間にか運用しなくなってしまった」などということが無いように、キャリアパスや人事評価の運用は、社内監査等の対象として定期的にその運用が適切になされているかどうかチェックされなければなりません。つまり法人のガバナンス機能として、運用を継続していくためにも、それが文書化されルールに従った運用がなされているかが確認されなくてはなりません。下記の文書化の事例(抜粋)をご紹介いたします。

- 規程趣旨

この規程は、法人職員に対するキャリアパスの実施を通じて職員の資質向上を図り、もって人事管理の適正化、組織の活性化、地域貢献に資することを目的とする。

2 キャリアパスの定義

この規程においてキャリアパスとは、法人が職員に対し職業人として必要な能力と処遇について具体的な内容を職能等級、職位、職層、求められる能力を示すことにより、職員が自らの目標を設定し努力するための道筋を示したものと定義する。

3 キャリアパスの意義

キャリアパスを整備する意義は、法人が人材育成を何よりも重要であると認識し、働く人の成長を願い目標を設定し努力を重ねることができる環境整備の一つとすることにある。運用にあたって、資格等級制度、人事評価制度、研修制度との連動を図ることによりキャリアパスを法人経営の重要なツールとして定着させる。これにより、職員が自らの将来像を描きながら日々の業務に邁進できる環境を実現させる。

4 主管部門・担当部門・監査部門

キャリアパスを実施するにあたり、以下の通り、主管部門・担当部門・監査部門を定める。

主管部門 法人本部に「法人本部キャリアパス運営委員会」を組織する。

担当部門 各事業所に、事業所責任者を中心とした「○○事業所キャリアパス運営委員会」を組織する。

監査部門 「キャリアパス制度運営監査委員会」を第三者委員会として組織する。委員会は、人事考課制度等に専門知識を有した者、被評価者代表、評価者代表、法人本部代表者などから構成する。

・・・・・

また、キャリアパスの「見える化」ですが、本来の「見える化」とは「問題点の可視化」という意味ですが、ここでは「理解を深めるためのビジュアル表現」という意味で使用しています。つまり、キャリアパスをよりわかりやすく表現することで、求職者に対してアピールできるほか、在職している職員のモチベーションを高める効果もあります。さらに言うと、「退職したくなったが、少し我慢すれば次のステップに進めるので、もう少しだけ辛抱しよう」という、離職防止効果までを期待できます。

Q 当施設では、中途採用にも試用期間を設けています。過去の経験を見込んで採用した職員でも結果として適正に欠いていたという経験がある為ですが、能力に問題のある職員の本採用を拒否する際にどんな点に注意すべきでしょうか。

A 経験のある職員を中途採用したはいいが、予想外に能力が低くて困ったという話はよく聞きます。複数の施設を渡り歩く問題児でも転職したばかりのころはおとなしく、職場の水に慣れてきたところに少しづつ牙をむき出してくるようなケースもよくあります。

中途採用に関しては、新卒学卒者に比べれば期待値が高いため、そのものの能力や勤務態度等の評価をめぐるトラブルは多いものです。したがって中途採用者であっても、使用期間を設けることは大切です。ただし、トラブル防止のためにも就業規則の規定に基づいて規定を設けること、本採用を拒否する場合があることなどを雇用契約締結の際にきちんと説明しておくべきでしょう。

試用期間満了での本採用拒否は解雇に相当する

試用期間途中の解雇については、採用後14日間を超えて就労した職員には解雇予告が必要です。この場合、少なくとも30日前に解雇を予告するか、即日解雇の場合には30日以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。

また、試用期間中はいつでも「解雇」が許されると思い込んでいる経営者の方もいらっしゃいます。これは誤りで、試用期間であろうと解雇については一般の職員と同様、入職後14日を超えれば予告手当が必要ですし、安易に解雇が認められないのは一般職員と同様です。ただ、本採用に拒否(事実上の解雇)事由が就業規則に明記されていて、採用時の「面接などでは予見できなかった事実」として該当すれば、それは認められるケースもあります。ここで大切な事は、「本採用拒否」の事由を就業規則に記載しておくことです。本採用拒否が認められる具体的な基準については、裁判例などから、「勤務態度不良」「勤務成績不良」「業務遂行能力の不足」「協調性にかける」「経歴詐称」などは具体的な理由として挙げられます。問題は、能力が不足しているということをどのように説明するかということです。

・「本採用拒否」に関する就業規則の記載例

一 遅刻、早退、欠勤が複数回あり、出勤状況が不良の場合

二 上司の指示に従わない、同僚との協調性が乏しい、誠実に勤務する姿勢が乏しい等の勤務態度が不良の場合

三 必要な教育を施したものの法人が求める能力に足りず、改善の見込みが薄い場合

四 経歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用された場合

五 反社会的勢力若しくはそれに準ずる団体や個人と関係があることが判明した場合

六 督促しても必要書類を提出しない場合

七 健康状態が思わしくなく、今後の業務に耐えられないと認められる場合

八 法人の事業に職員として採用することがふさわしくないと認められる場合

九 懲戒解雇などの解雇事由に該当する場合

問われるのは注意指導したプロセスと記録

試用期間の解約権にもとづく解雇であっても、本採用拒否が有効と求められるための重要なポイントは、能力と適性が欠如している職員に対して「繰り返し注意・指導をしたけども改善の見込みがなかった」という事実とプロセスです。これは、通常の解雇の有効性が問われるプロセスと同様です。また、このような注意・指導を行ったという記録を残しておく必要もあります。

実務上は「退職勧奨」が一般的

本採用を拒否する場合、実務上は就業規則に基づいて退職勧奨をおこなうのが一般的です。試用期間中の評価をきちんと説明すれば、本人も「試用期間だからしかたない」と退職勧奨に応じるケースが多いように思います。そのためにも、就業規則には具体的な本採用基準を規定しておくことで、退職勧奨の説得材料にもなるわけです。

東京都は26日、介護支援専門員の法定研修の見直しを国に求める緊急提言を発表した。

特に更新研修の負担が受講料も含めて大きいと指摘。「人材確保の支障となる」と踏み込み、ケアマネジャーの負担を軽減する措置を講じるよう要請した。

介護ニーズが拡大していく一方で、ケアマネの人数は十分に増えていない現状を踏まえた主張。このままでは人材不足が加速し、高齢者が必要なサービスを速やかに受けられない問題が深刻化するという危機感がある。

東京都は緊急提言の中で、「とりわけ資格の更新時に、実務に従事しながら長時間の研修を受講することは、高額な受講料とともに大きな負担」と問題を提起。「高齢者の在宅生活を支えるうえで中核的な役割を担う介護支援専門員を確保していくためにも、研修制度の見直しは喫緊の課題」と訴えた。

加えて、「同じ内容の研修の繰り返しについて見直しが必要との声が上がっている」とも指摘。「質の担保と負担軽減が両立した研修制度となるよう見直しを。特に実務に従事する受講者の負担に配慮した見直しとすること」と呼びかけた。(介護ニュースより)

厚生労働省は介護事業所・施設に対するDX支援の一層の拡充を図る。

25日、ヘルスケア領域のスタートアップへの支援策を検討するプロジェクトチームが中間提言を公表。その中に具体策の1つとして方針を盛り込んだ。

今年6月には最終的な提言をまとめ、施策の本格化に取りかかる予定。競争力の高い成長産業を生み出していくとともに、医療・介護サービスの質の向上や持続可能性の確保、職員の負担軽減などにつなげる狙いがある。

厚労省は中間提言で介護分野について、生産性向上に寄与するテクノロジーの導入が十分に進んでいないと指摘。ブレークスルーを起こすにはスタートアップ支援も欠かせないと強調した。

具体策のメニューは多いが、その中で介護事業所・施設に対する支援も取り上げた。

DX支援補助金など関連予算の対象拡大を含め、支援規模の拡充を図ると説明。全ての都道府県にワンストップの相談窓口を置き、補助金活用の助言などを一括して行う体制を整える意向も示した。

このほか、介護テック製品の介護保険上の評価を見直すことにも言及。福祉用具評価検討会の開催頻度の増加、介護テック領域の委員の追加などを検討するとした。(介護ニュースより)