介護

Q,仕事が出来ず協調性もない問題のあった社員が、定年後の再雇用を申し出てきました。会社としては定年をもってやめてもらいたいが、どのような対応が出来ますか、尚、当社は雇用継続制度をとっており、再雇用基準を定めた労使協定があります。

A, 当該社員は定年迎えるということで、定年後再雇用をしないということが考えられますが、それが出来るかどうかが問題になるところです。

平成25年4月1日より改正高年齢者等の雇用の安定等の関する法律が施行されています。この改正では、定年に達した人を引き続き雇用する「雇用継続制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました。ただ、従来このような仕組みを設けていた場合には、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢(令和4年3月31日までであれば63歳)を超える年齢の者について、なお雇用継続制度の対象者を限定する基準を定めることは可能となります。

逆にいうと、60歳定年で雇用継続制度をとっている場合、本人が希望するときは、解雇事由や退職事由にあたる事由がないかぎり、少なくとも上記支給開始までは再雇用する必要があります。再雇用基準を適用できるのは上記支給開始年齢を超えて再雇用するかどうかを判断するときになります。

従って、御質問にある問題社員が再雇用を希望した場合、その時に再雇用基準を満たしていなかったとしても、少なくとも上記支給開始年齢までは再雇用をする必要があります。

2,解雇することはできるのか

仮に再雇用拒否が出来ない場合でも客観的合理性と社会的相当性の要件を満たしていれば解雇することはできます。ご質問のケースでは、当該社員は仕事も出来ず協調性もないとのことですので、解雇できるかどうかのポイントとしては、その問題事由を裏付ける客観的事実、問題性の程度、そして何度も注意指導しても改善しなかったという「改善可能性」が無いことや、他の部署に配転して解雇を回避する余地がないか、などが焦点になります。

実際のケースでは、十分な注意指導が出来ておらず、直ちに解雇するのは難しいというケースが見受けられます。そのような場合には、一端、再雇用したうえで、当該社員の問題状況や注意指導の履歴を記録化するようにして、契約更新の段階で雇止めを検討するという方法も考えられます。ただ、社内で長年キャリアを積んだ年長社員に対して、どれだけの指導教育ができるかについては、現実的にかなり難しい部分もあるのではないでしょうか。

3,労働条件を変更することはできるか

定年後再雇用とする場合、雇用契約を締結しなおすことになりますので、その際に労働条件(給与、職種、業務内容)を改定し提示することは可能です。ただ、どのような変更をしてもいいかというと、厚労省Q&Aによれば、継続雇用高齢者の安定した雇用を確保するという趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金など雇用に関するルールの範囲内で事業主と労働者の間で決めることが出来るとされています。そして最終的に合意できなかった場合でも、事業主が合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば結果的に継続雇用に至らなかったとしても、法律違反になることはないとしています。

4,事業主側として現実的な対処方法としては。

ご質問のケースのような場合、当該社員との雇用継続が難しいということであれば、実務対応としては、当該社員にこれまでの勤務をねぎらいつつも、会社の評価を伝えて、まずは退職勧奨を試みるのが現実的な対応であると考えます。また、場合によっては割り増し退職金を支払う等の方法も考えられるところです。

以上

だれかと一緒にいる時間を楽しむためには、一人に時間が必要。

対極にあるようですが、どちらの時間もあってこそ、自分を幸せに生きられると実感するものです。

人間関係とは、人との関係である前に、自分との関係が基本になっているからです。

私たちは、人間関係の中でつねに何かの役割を全うしようとしています。仕事人、母親、妻

子ども、恋人、友人・・・どんなに近しい関係でも、四六時中一緒にいると生きぐるしくなり、疲れてしまうでしょう。

もちろん、人と関わることでの喜びは計り知れません。

人間関係を通して成長できる事。ほとのために何かができる事。認めてもらえること。理解し合えること。支えられていること。愛し愛されること・・・・。そんな人としての幸せをしみじみ味わうためにも、本来の自分に戻るために時間は必要なのです。忙しければ、忙しいほど、わずかでもほっとできるひとりの時間が貴重であることは、誰も感じたことがあるでしょう。様々な人間関係から少し離れると、客観的に見えてくるものがあります。「あんなことを言われてカッとしたけれど、感情的になることでもなかったかも」とか「自分なりに頑張ったのだからあれはあれでよかった」とか・・・。自分の心の声に耳を傾けるかどうかで、人生に深みはまったく違ってきます。

ひとりでいる時間は、何もしていないようでも、無意識に頭を整理して、何かを創り出している時間でもあります。インスピレーションがあったり、いいアイデアを思いついたりするのも、一人でいるときが多いはずです。自由にやりたいことをやったり、没頭するのもいいでしょう。一人の時間がどんな人にも必要であり、自分を生きようとする贅沢な時間です。

なかなか一人になれないという人も、通勤時間やお風呂の時間、寝る前の10分など、テレビやスマホから離れて、自分だけの時間を過ごす時間を作ってみてください。

心の中に自分は、いつもあなたとおしゃべりしたがっています。自分を大切にする人は、人を大切にできるようになります。やさしさの基本になっているのは、こころの余裕なのです。

(「上機嫌にいきる」より)

厚生労働省は4日、国のケアプランの様式とその記載要領などの一部改正を伝える通知を発出した。

ケアプランと福祉用具貸与実績報告書の記載内容が統一されていなかったことを踏まえた見直し。介護保険最新情報のVol.1286で広く周知している。来年4月から改正を施行する。

福祉用具貸与の場合に、適用するサービスコードに対応する用具の名称(機種名)、TAISコード・届出コードを記載する欄を様式に設けた。ケアプランの記載要領では、「福祉用具貸与以外のサービスについては空欄とする」と説明している。

厚生労働省は27日、地域共生社会の実現に向けた方策を話し合う新たな有識者会議(地域共生社会の在り方検討会議)の初会合を開催した。

介護、障害、子ども・子育て、生活困窮といった制度の狭間の問題をなくし、複雑化・複合化した支援ニーズにも対応していく取り組みの展開を目指す。既存事業の進捗や課題、成果を確認して今後のあり方を見出し、その具体化に向けた施策の立案を図る。身寄りのない高齢者の生活を支える仕組み、多分野の関係者が連携・協働するネットワークをどう作るか、なども重要なテーマとなる。

厚労省は今年度末に中間的な論点整理を公表する予定。来年夏を目途に会議としての意見を取りまとめ、その後の関係審議会での協議につなげていくとした。今後の議論の動向は、例えばケアマネジャーやヘルパー、看護師ら地域の介護・福祉職員の仕事、業務範囲などにも影響を与えそうだ。

厚労省社会・援護局の朝川知昭局長は会合で、「地域共生社会の文脈で取り組むべき社会課題は多様。災害と社会福祉との関係や孤独・孤立の問題、安心できる居場所を持てない若者の支援なども重要で、多岐にわたる論点について今後の方向性の検討をお願いしたい」と挨拶した。

会議の座長を務める中央大学の宮本太郎教授は、「生活基盤、つながり、自分らしさを取り戻そうとする人々の当たり前の気持ちや営みを尊び、寄り添いながら共に地域社会をつくっていけるようになれば」などと語った。(介護ニュースより)

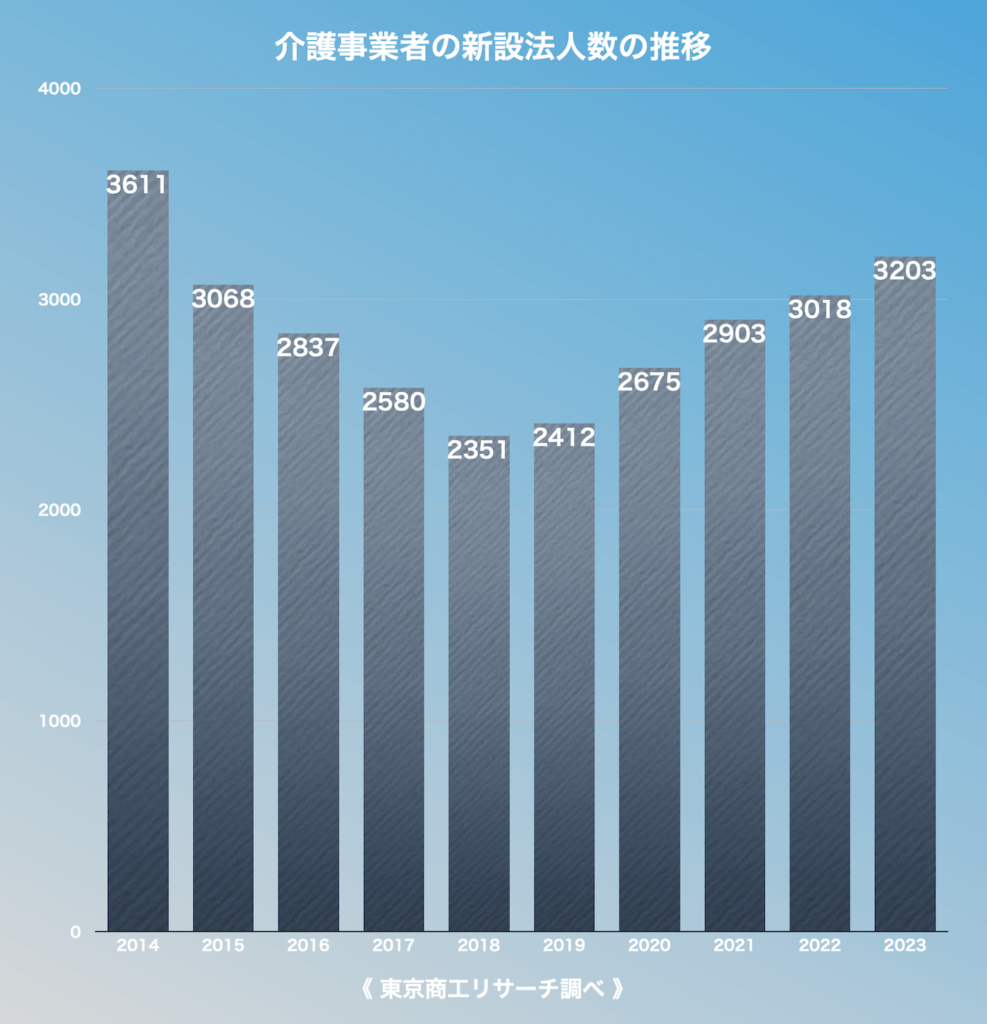

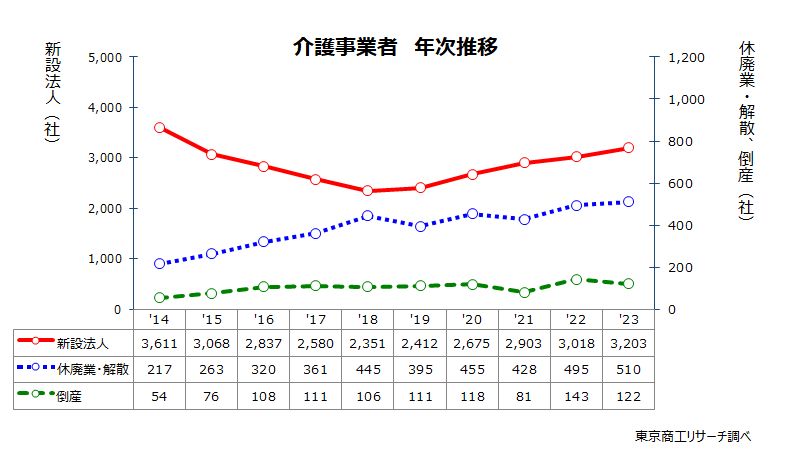

2023年「老人福祉・介護事業者」新設法人調査

2023年に全国で新しく設立された法人のうち、「老人福祉・介護事業者」(以下、新設介護法人)は、3,203社(前年比6.1%増)だった。5年連続で前年を上回ったが、過去10年で最多の2014年(3,611社)には408社及ばなかった。新設介護法人は、介護報酬がプラス改定された2018年を境に増加をたどるが、2023年の増加率は全産業の新設法人の前年比7.8%増に1.7ポイント届かなかった。

介護事業者は人手不足に加え、物価高で運営コストが上昇するなか、介護報酬の伸び悩みなどで増加ペースは緩やかだ。過去10年間の新設介護法人は、2014年(3,611社)をピークに2018年(2,351社)まで4年連続で減少をたどった。2015年度の介護報酬のマイナス改定や恒常的な人手不足が影響したとみられ、一方で倒産や休廃業・解散は増加した。

2018年度のプラス改定後はコロナ禍もあったが、新設法人は緩やかに増加に転じ、2023年には3,203社まで増えた。新設法人数が減少すると、倒産や休廃業・解散が増加する相関関係にあったが、2018年以降は倒産・休廃業・解散ともに一進一退を繰り返しながら増加傾向にあり、新設法人の参入で市場競争は激化している。

今後、本格化する高齢化社会で、市場拡大をにらみ介護事業者の新規参入は増加が見込まれる。しかし、2024年1-5月の介護事業者の倒産は、すでに上半期(1-6月)の過去最多を大幅に上回り、苦境が続いている。拡大する市場で介護業界の経営が安定するには、人材確保、賃金上昇とそれを支える効率化が欠かせないだけに、政策支援と同時に介護事業者の自立的な経営革新も求められる。

※本調査は、東京商工リサーチの企業データベース(対象約400万社)から、2023年(1-12月)に全国で新しく設立された「老人福祉・介護事業」3,203社を分析した。調査対象期間は2011年から2023年。

新設法人数は5年連続で増加

2023年の新設介護法人数は、3,203社(前年比6.1%増)だった。一方、市場から退出した倒産は122社(同14.6%減)、休廃業・解散は510社(同3.0%増)で、伸び率は新設介護法人が上回った。単純計算の純増数(新設法人から倒産と休廃業・解散の合計を引いた数)は2,571社で、過去10年では2014年3,340社、2015年2,729社に次いで3番目に多かった。

2023年は新設介護法人数の伸びが寄与したが、2024年1-5月の介護事業者の倒産は過去最多の72社に達し、増勢を強めている。人手不足や物価高などの事業環境の悪化などで休廃業・解散が増えたことも影響したとみられる。倒産が増えている状況から、2024年は新設法人数の伸び次第で、純増数が落ち込む可能性も出てきた。

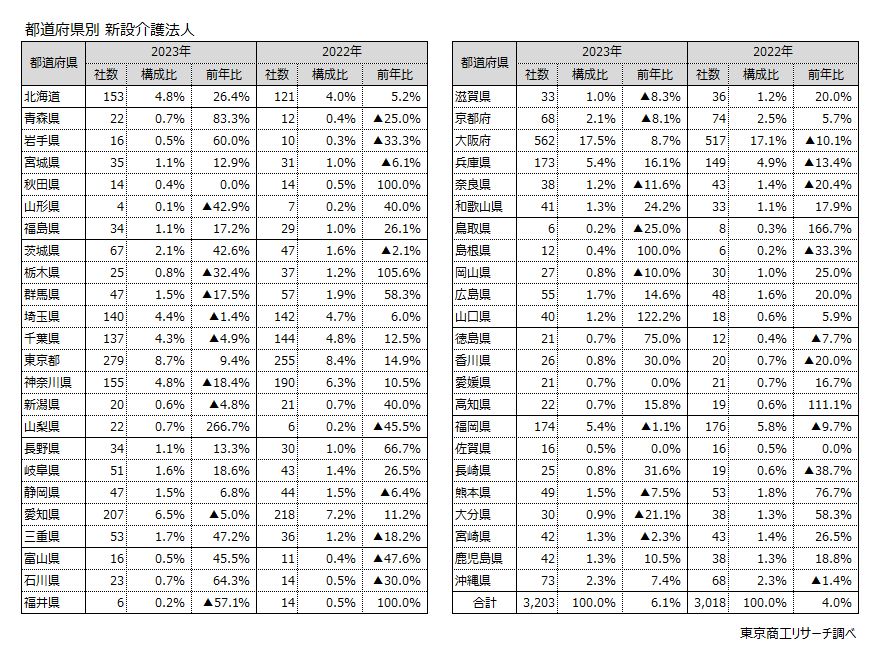

都道府県別 新設介護法人数は大阪府が最多、増加率トップは山梨県

新設介護法人の地区別は、最多は近畿の915社(構成比28.5%)で、関東の892社(同27.8%)を上回り、2年ぶりにトップへ返り咲いた。次いで、九州の451社(同14.0%)が続く。

都道府県別は、最多が大阪府の562社(構成比17.5%、前年比8.7%増)。次いで、東京都の279社(同8.7%、同9.4%増)、愛知県の207社(同6.4%、同5.0%減)、福岡県の174社(同5.4%、同1.1%減)、兵庫県の173社(同5.4%、同16.1%増)と、上位は人口の多い都市部に偏った。

一方、最も新設法人数が少なかったのは山形県の4社(同0.1%、同42.8%減)だった。

増加率は、山梨県が前年比266.6%増でトップ。次いで、山口県の同122.2%増、島根県の同100.0%増の順。減少率は、最大が福井県の同57.1%減。山形県の同42.8%減、栃木県の同32.4%減と続く。新設介護法人の減少は、将来の介護サービスへの影響が危惧される。(東京商工リサーチ記事より)

個人的な自己研鑽のため、という理由で、提示後も数時間残っている職員がいます。自己研鑽のためとはいえ、実際には利用者のケアにも入っており、仕事をしているのと変わりわないように思います。本人からは「仕事をしているわけでないので報酬はいらない」と言っていますが、この場合には払わなくていいのでしょうか?

A,

使用者が指揮命令をしていないのであれば、残業代を支払う義務はありません。ただし使用者が残業を明確に命令していなくても、残業代を支払う義務が生じるケースもあるので注意が必要です。これには、言葉や書面で明確に指示をしていなくても、実質的に指示があったと推定される場合があります。例えば、定時後に数時間残っている理由が、他の利用者をケアする職員が不足していた、あるいはいなかったなどの事情があった場合、使用者が残業指示をしていなくても黙示的な指示があったとみなされ残業代を支払う必要があります。

対策としては、残業する場合には、上司の許可を受け、かつその内容に関し職員から報告をうけるなど、職員が勝手に残業をすることのないよう制度として定着させることをお勧めいたします。

訪問介護は20代から80代まで幅広い年齢層の職員が担っています。ある意味、かなり進んだ多世代交流が実現できている現場なんです。【黒澤加代子】

◆ 若者に戸惑う高齢ヘルパー

ひと昔前は、高齢のヘルパーさんに対して若いサービス提供責任者がどう接すればよいか分からない、という時代がありました。私もその1人でした。

しかし今では、平均年齢がおよそ55歳と高齢化が進行した結果、逆の現象を見る機会が増えました。例えば20代、30代と仕事をする機会が減り、高齢のヘルパーさんが“今どきの若者”とどう接するべきかと戸惑う事態が多く発生しています。

世代間ギャップの1つとして、「時間感覚の違い」を感じる場面はありませんか?

忙しく予定が詰まりがちな訪問介護の業務は、「時間感覚」が重要です。どうすれば質の高いケアを、1分1秒でも早く効率的に提供できるのか − 。私も常にそう考えて行動しています。毎日着実にスケジュールをこなしていくと、体内に時計が埋め込まれているかのように感じることもあります。

例えば訪問時間が10時であれば、できる限り10時ピッタリに到着することが昨今の主流ではないでしょうか。10年ほど前までは、いわゆる「5分前行動」で9時55分に着くことを良しとする暗黙のルールがありました。

ただ、これは昔の話に変わってきています。身体介護に続く生活援助の算定時間の細分化や「身体01」の導入など、数分を大事にする介護報酬の改定もきっかけになりました。

◆ 伝えることの難しさ

こうした「暗黙の了解」は、世代間コミュニケーションの落とし穴になりがちです。先日、そのことを実感した出来事がありました。

専門学校・大学の若い実習生とのやり取りです。10時の訪問に向けて事前に「9時45分に出ます」とお伝えし、いざその時間になったので「さぁ行きましょう」と声をかけたら、相手がそこから出かける準備を始めたのです。私たちの感覚では、9時45分には準備を済ませていつでも出れる状態にしておくこと、を当たり前にイメージしていました。

まさに時間間隔のギャップです。私はいつも偉そうに、「相手に伝えることと伝わることは別」と説いているにも関わらず、「自分が駄目じゃん」とハッとさせられました。初めからしっかり説明すればいいだけの話。教える側、伝える側の私が悪い…。

時間間隔のギャップの多くは、丁寧なコミュニケーションによって徐々に解消していけるのではないでしょうか。この実習生も、次の日から「10時に訪問したいので9時45分には出れるよう靴を履いて準備しておいて下さい」と伝えたところ、その通りに行動してくれました。

◆ 世代間ギャップを楽しもう

インターネットがある時代とない時代、黒電話とスマホの時代ではコミュニケーションの形が変わります。そこにメリット・デメリットが生じるのも自然の流れです。当然、世代間の感覚も大きく変わってくるでしょう。多世代交流が進む訪問介護の現場では、そのことをより強く意識する必要があるのかもしれません。

これまで通りの暗黙の了解は、誰も了解していないかもしれない勘違いの入り口です。1から10だけでなく20まで、詳細を明確に言葉で伝えて共有することが大事ではないでしょうか。利用者宅で1対1で展開される訪問介護だからこそ、丁寧な言語化が必要だと感じます。

世代間のギャップに焦点を当てて書きましたが、このことは直接会う機会が少ないヘルパーさんとの関係でも大切です。私は今回、実習生からコミュニケーションを改善するきっかけを得ることができました。

若者にもっと訪問介護の現場に来てもらいたい − 。本当にそう願うなら、きっと我々も変わらなければいけません。

経験や勘は重要ですが、相手からすればそれは理解しにくいでしょう。そのことを前提に、自分はこう考えている、思っていると伝えることが大事だと感じています。

時代の変化を踏まえ、世代感のギャップを楽しむくらいの柔軟さが求められています。それが先駆的な取り組みを生み、より良い現場を作るきっかけになるのではないでしょうか。(介護ニュースより)

東京商工リサーチは25日、介護業界にフォーカスして法人の新設の動向をまとめたレポートを新たに公表した。

それによると、昨年1年間に新設された介護事業者の法人は3203社。5年連続で前年を上回った。訪問介護や通所介護などの展開を計画する事業者が多い。

昨年の数字は過去10年で2番目の水準。都市部を中心とした安定的な介護ニーズの拡大が背景にある。

一方、介護業界は足元で事業者の倒産、休廃業、解散の件数も伸びている。新規参入の増加で利用者や人材を取り合う競争が激化。介護報酬の加算の取得や生産性の向上など求められることも増えるなか、優勝劣敗、適者生存の新陳代謝が進んでいる。

介護事業者の新設法人数から倒産、休廃業、解散の件数を引いた単純計算の法人の純増数をみると、昨年1年間は2571社。過去10年で3番目に多い水準となった。

東京商工リサーチは今後について、「高齢化に伴う市場拡大をにらみ、介護事業者の新規参入は増加が見込まれる」と分析。「介護経営の安定化には人材確保、賃金上昇とそれを支える効率化が欠かせない。事業者の自立的な経営革新も求められる」と指摘した。(介護ニュースより)

厚生労働省は24日、ケアマネジメントをめぐる目下の様々な課題の解決策を話し合う検討会を開き、介護支援専門員の更新研修の負担軽減に向けた施策の方向性を提案した。

講義の科目を全国で統一的に実施したり、ケアマネジャーがそれぞれのペースで少しずつ受けられるようにしたりすることを、今後の論点として提示。オンラインを有効に活用することも含め、より具体的な議論を深めていく構えをみせた。

例えば、次の更新までの間に複数年をかけて、それぞれが望むタイミングで研修動画をオンデマンドで見ることで受講を重ねていける、といった柔軟な形とすることが想定されている。

更新研修の効率化を図るとともに、働きながらでも受講しやすい方法に変える狙いがある。講義を全国で統一的な内容とすれば、運営コストの削減や受講料の軽減などにもつなげられそうだ。

会合では多くの委員がこうした見直しに理解を示し、検討の方向性を共有した。少なからぬケアマネジャーが不満を抱いている更新研修を国はどう改善していくのか − 。そのアウトラインが見えた格好だ。更新制の廃止を促す委員も1人だけいた。

日本医師会の江澤和彦常任理事は、「全国統一のオンデマンド研修の具体化を検討していくことが必要。費用も大幅に軽減できる」と提言。日本介護支援専門員協会の柴口里則会長は、「個々の介護支援専門員が自らの課題と向き合い、必要なタイミングで必要な科目を受講できるようにすることが重要」と述べた。

奈良県生駒市の田中明美特命監は、「研修をオンデマンドにする場合、適切に受講したか否かをどう確認するか考えないといけない。講義後に簡単なチェックテストを行うなどの工夫が必要」と指摘。青い鳥合同会社の相田里香代表社員は、「受講料は事業所が支払い、保険者や都道府県が事業所を助成で支えることなどにより、ケアマネジャーの個人負担は実質なしとするのが望ましい」と要望した。(介護ニュースより)

政府が21日に閣議決定した今年度の「骨太の方針」− 。各分野の施策の基本的な方向性が描かれたが、その中に今後の介護保険制度の見直しに向けた考え方も盛り込まれている。

政府は今回、要介護1、2など相対的に状態の軽い高齢者への訪問介護と通所介護、とりわけホームヘルパーの生活援助を市町村の総合事業へ移管することを、これから検討していく考えを改めて打ち出した。

高齢者の自己負担の引き上げにも重ねて言及。2割負担の対象者の拡大、居宅介護支援の自己負担の導入などを検討していく意向を示した。

こうした論点を俎上に載せ、2027年度に控える次の制度改正の前までに結論を得ると明記。介護費の膨張を抑制して制度の持続可能性を高める狙いで、現役世代の保険料の上昇をできるだけ抑えることも重視している。

具体的な議論は、厚生労働省の審議会などで来年度から本格化する見通し。現場の関係者から強い反発の声が上がるのは必至で、実際に制度改正の中身が決まるまでには紆余曲折がありそうだ。

政府はこのほか「骨太の方針」で、高齢者向け住宅の入居者へ過剰に介護サービスを提供する事業者がいることを問題として提起。「実効性ある対策を講ずる」と記した。また、介護DXやテクノロジーの活用を強力に推進していく姿勢も改めて明示した。(介護ニュースより)