医療

日本看護協会は3月31日、病院で働く看護師の処遇の状況などを探った調査の結果を新たに公表した。

それによると、勤続10年の看護師の給与は昨年度の平均で税込み月32万4446円(*)。前年度より3600円上がっていた。大卒の初任給の平均は月27万1730円で、同4290円上がっている。

※ 通勤手当、住宅手当、夜勤手当、当直手当などを含む。時間外手当、新型コロナ危険手当などは含まない。

平均給与が上がった要因について看護協会は、看護職員の賃上げに向けて昨年2月から支給された「処遇改善事業補助金」の影響があったと分析している。

この調査は、全国8165の病院を対象として昨年10月に実施されたもの。36.3%の2964病院から有効な回答を得ている。

「処遇改善事業補助金」を申請した割合は89.9%。賃上げの手法では、「決まった手当として支給」が85.5%を占めていた。(介護ニュースJOINT)

⇒

クリニック・医療業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

かつて医学部受験を専門にした予備校で働いたことがあります。

ほとんどの受験生たちは1,2年で医学部に入学していきますが、4浪 5浪なかには10浪というかたもいました。

彼らには何度つまづいても立ち上がるポジティブさがあります。「いつかはできるはずだ」と自分の未来を信じています。手を抜かず、一生懸命頑張っています。それなのに、どうしてうまくいかないのでしょうか。

冷たいようですが、自分が客観視出来ない人は、うまくいかないのです。

「なぜかうまくいかない」という人は、他人を見るように自分を客観視することが必要です。

自分の欠点も性格もよく知っている幼馴染にあったように自分を眺めてみるといいでしょう。もしかしたら、自分が得意でないことややりたくないことを無理にやっているのかもしれません。間違った方法なのかもしれません。かならず、うまくいかない理由があるはずです。

そのうえで、「うまくいっている人はどんな方法でやっているのか」「自分とは何が違うのか」「自分が結果をだすためにどうすればいいのか」「ほかに道はないのか」など戦略を練ればいいのです。必ずうまくいく方法があるはずです。

同様に、仕事がうまくいかない人、再就職がうまくいかない人、人間関係がうまくいかない人。恋愛がうまくいかない人、頑張っているのになかなか結果が出ない人なども「見ていないこと」があります。自分を正当化せず、感情に流されず、自分を冷静に見つめることができれば、問題を解決していけるようになります。「なるほどね、ここに根本問題があったわけだ」と問題点を見つけて、行動を改善していけます。

自分を客観視できるということは、自分を信じていることでもあります。本当の意味で、自分に自信がない人は、自己中心的で自分をまっすぐに見ることはできません。

ただ、「あなたは、それでいいのよ」と甘やかせたり、「あなたって全然だめね」と自分を否定したり主観的な目だけではうまくいきません。

自分の想いを叶えるためには、客観的に見る、暖かくて厳しい目が必要だと思います。

(「上機嫌で生きる」より)

⇒

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q 当施設は、職員数 15 人の施設です。4 月に向けて、就業規則を変更したいと考えています。職員の意見を聴いた上で、労働基準監督署へ就業規則の変更の届出が必要と聞きましたが、職員から変更に関して反対意見があった場合はどうなるのでしょうか? 就業規則の変更は認められませんか

A, 常時 10 人以上の職員を雇用している施設が就業規則を作成または変更する際、過半数代表者(職員の過半数を代表する者)の意見を聴く必要がありますが、内容について同意を得ることや協議をすることまでは必要とされていません。意見がなければ、「特になし」「異議なし」と意見書に記載してもらい、労働基準監督署へ届け出ます。反対意見が意見書に記載されていたとしても、労働基準監督署で受理されます。なお、就業規則の変更内容は、職員全員に周知しなければ、規則としての効力はありません.

詳解

1.就業規則の作成・変更時の意見聴取常時 10 人以上の職員を雇用している施設が就業規則を作成または変更した場合、施設は就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。このとき、過半数代表者(過半数で組織する労働組合があればその組合。以下、同じ)の意見を聴き(以下、意見聴取)、その意見が記載された書面(意見書)を添付します(労働基準法第 90 条)。意見聴取は、就業規則の内容について同意を得ることや協議をすることまでを求めるものではないため、職員から意見がなければ「特になし」「異議なし」等と意見書に記載してもらうことで足ります。なお、反対意見が意見書に記載されていたとしても、労働基準監督署で受理されます。

2.就業規則の効力と周知

変更した就業規則の内容は、過半数代表者から意見聴取をしただけでは、就業規則としての効力は発生しません。就業規則が職員に周知された日以降で、就業規則にめた施行日、または就業規則に定めた日以降に職員に周知された日に就業規則の効力が発生します。就業規則は、施設内の見やすい場所に掲示するか、職員がいつでも確認できるような場所に備え付けるといった方法で、その内容がすべての職員に周知されるようにすることが必要です。そもそも就業規則は、労使が安心して働くための施設ルールを定めるものです。就業規則の変更に反対意見があった場合は、そのまま労働基準監督署へ届出するのでなく、施設が就業規則を変更する理由や必要性を丁寧に説明し、職員の納得を得るようにすることが大切でしょう

⇒

保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

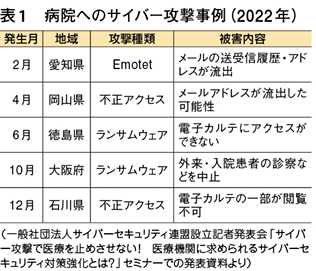

医療機関に対するサイバー攻撃は近年増加傾向にあり、大きな脅威となっている(表1参照)。昨年10月には、大阪急性期・総合医療センターで、ランサムウェア(端末等に保存されているデータを暗号化して使用できない状態にし、対価を要求する不正プログラム)を用いたサイバー攻撃によりファイルが暗号化され、電子カルテが使用不能となる事案が発生。緊急以外の手術や新規外来患者の受け入れなど診療の大半を停止せざるを得ない事態となった。

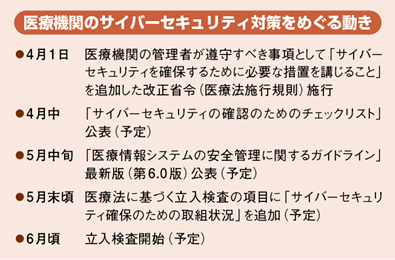

こうした状況を受け、厚労省は、医療機関にサイバーセキュリティ対策を義務づけることを決め、病院、診療所、助産所の管理者が遵守すべき事項として「医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティを確保するために必要な措置を講じること」を追加した改正省令を3月10日に公布、4月1日に施行した。

ガイドラインを大幅に見直し

「必要な措置」として厚労省が想定しているのは、最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照の上、セキュリティ対策全般について適切な対応を行うこと。ガイドラインは現在、厚労省の健康・医療・介護情報利活用検討会「医療等情報利活用ワーキンググループ(WG)」で改定作業が行われており、パブリックコメントの募集(3月下旬~4月下旬)を経て、5月中旬頃、最新版(第6.0版)が公表される予定だ。

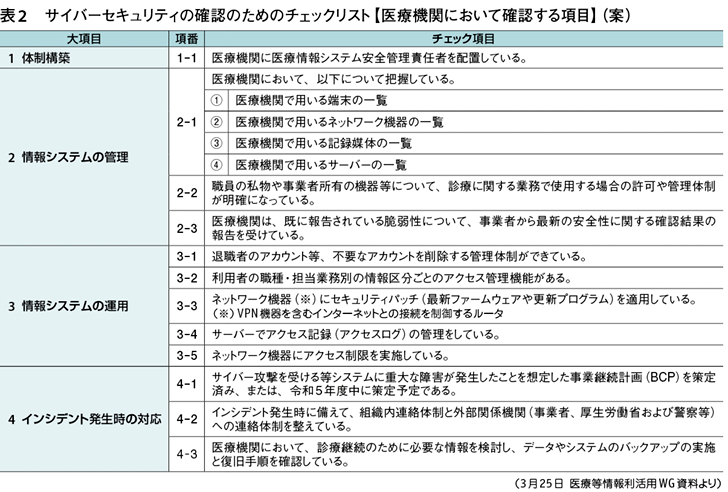

ガイドラインは、従来の「本編+別冊」の構成から「概説編」「経営管理編」「企画管理編」「システム運用編」の4編構成に変更するなど大幅に見直される。内容が多岐にわたることから、厚労省は医療機関が優先的に取り組むべき事項をまとめた「サイバーセキュリティの確認のためのチェックリスト」を別途作成し、近く公表するとしている。3月23日の医療等情報利活用WGではチェックリストの原案が示された(表2参照)。

深刻化するランサムウェア被害

厚労省は4月中にチェックリスト、5月中にガイドライン第6.0版を公表し、6月からサイバーセキュリティ確保の取組状況を含めた医療機関への立入検査を開始する方針だ。医療機関にとっては準備期間が短いため、現場での混乱も予想される。ランサムウェアなどのサイバー攻撃から身を守るために、医療機関が最低限実施しなければならないセキュリティ対策とは何か。

3月24日には一般社団法人サイバーセキュリティ連盟主催のセミナーが都内で開かれ、株式会社網屋データセキュリティ事業部の杉浦和希氏が医療機関に求められるセキュリティ対策について解説した。

杉浦氏によると、国内でランサムウェア被害が最も多い業種は「製造業」で「医療・福祉」は現状(2022年上半期)では全体の8%と少ないが、海外では医療機関が被害の対象となるケースが多く、米国のFBIが公表しているランサムウェアに関する2022年の調査レポートでは、「ヘルスケア・パブリックヘルス」の被害件数が210件と突出して多い。

ランサムウェアの感染経路は、日本の場合は「VPN(仮想プライベートネットワーク)機器からの侵入」「リモートデスクトップからの侵入」「不審メールや添付ファイル」、米国の場合は「フィッシングメール」「リモートデスクトップの悪用」「ソフトウェアの脆弱性の悪用」が多いという。

「侵入ルートはある」を前提に

近年の医療機関の被害事例を踏まえ、杉浦氏は「病院では従来、『インターネット分離』の考え方で対策が行われてきたが、完全にインターネット分離をするのは不可能な時代になってきている。『侵入ルートはある』を前提に対策を行う必要がある」と強調。「インターネット分離」をベースに、コストがかからない対策を優先的に進めるべきだとして①アンチウイルスソフト(Windows標準の「Windows Defender」を有効に)、②侵入ルートのセキュリティレベル向上、③ネットワーク機器、サーバー、PCのソフトウェアの脆弱性是正、④スタッフの教育(不審メールの添付ファイル・URLを開かないなど)、⑤データのバックアップ─の5点を求めた。

データのバックアップについては「保護したいデータを3カ所に保持」「2つの異なる形態のデバイスに保存」「1つのオフサイト(別の場所)に保存」の「3-2-1ルール」を適用するのが有用だとした。

この日のセミナーでは、前橋赤十字病院の情報システム担当者を交えたトークセッションも行われ、病院とシステムのベンダーが主従関係ではなく、共通の敵に立ち向かうパートナーとして連携することの大切さなどが指摘された。

効果的なセキュリティ対策を短期間に進めるためには、医療機関同士の積極的な情報交換、関係業者との連携強化が不可欠といえそうだ。

⇒

クリニック・医療業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com) 出典:WEB医事新報

幸せであるために、とても大切な習慣の一つは、自分との約束を守ることです。何としてでも。

自分との約束をまもるということは、自分で決めたことはちゃんと実行すること。

例えば、週1回走る、毎日英単語を三つ覚える、今日はこの仕事を終わらせる、でもなんでもいいのです。こういうルールを決める場合、モチベーションを保つために理由や動機が大事といいます。目標があることは良いことですが、目標の理由をこじつける必要はないのです。

他人との約束をまもるのは、いろいろと理由や損得勘定があるでしょうが、自分との約束を守るには、深い理由なんてひつようありません。

それが本来「やりたいこと」だからです。単純に、やれたら嬉しいからです。

しかしながら、そうであっても人の気持ちは変わりやすいもの。ちょっと壁にぶつかったり

誘惑が有ったりすると「ま、いいか」とあきらめてしまいます。「やりたいこと」のはずが

「やるべきこと」「やりたくないこと」に変わってしまいます。だから逃げそうになった時には、理由をあれこれ考えるより、「やめてはダメ!」でいいのです。

それには大きな約束をしないこと。守れない約束をしてしまうと「私はできなかった」と自己権になりかねません。そして自分への裏切りを繰り返した結果、自分への不信感というエネルギーばかりが蓄積されて、何かやろうとしたときに、出来る気がしなくなってしまうのです。

「自分を信じられない」という気持ちが生きていく上で最も邪魔になり、「自分を信じられる」という気持ちが、最も力になります。他人でも、信頼できる人とは、大きな約束より、小さな約束を、ひとつひとつきちんと守ってくれる人。自分に対しても同じです。

初めてやることでも「出来ない気がしない」という根拠のない自信は日頃自分との約束を守っていることで蓄積された「信頼」のエネルギーから出てくるものです。

「決めたことは最後までやる」

この習慣が、自信をつくるエネルギーを生み出すのです。

(参考「上機嫌で生きる」より)

A、困ることはありません。クリニックにおける業務の一環として義務付けられる研修であれば、業務命令であり、興味がない程度の理由で拒否することはできません。そもそもその研修の目的や趣旨を改めて説明して受講することを促します。同時に、業務命令に従わず拒否した場合は懲戒対象になり得ることもお伝えしておきます。

【解説】

まずは、そのような職員に耳を傾け、なぜ受講したくないのか、また、クリニックとしてのこの研修の必要性をしっかりとお伝えします。クリニックが指示した研修ですので、スキルが身につく、あるいは仕事に関するノウハウや気づきが得られるなど、その職員にとってメリットはあるはずです。今回の研修を受講することで、どのようなメリットがあるかについて、職員が納得いくように話すことがまずは大切だと思います。ただ、どうしても受講しない場合には、先述の通り懲戒処分も選択肢としてはあり得ますが、まずは上記のとおり説明することで主体的に受講して頂きたいものです。

A,

例えば、10人規模の訪問介護事業所や、通所介護(デイサービス)事業所でも十分にキャリアパスは構築できます。規模が小さい事業所は職責や組織のポジションが少なく、また給与財源が限られているという理由で、キャリアパスを作っても、意味がないとお考えの事業所は多いようです。ただ、社内のポジションで考えてみると、資格等級制度における「昇進」と「昇格」は異なります。「昇進」は確かにポジションが空かなければ上に進むことはできませんが、「昇格」は等級要件がクリアできれば全員昇格するのが、キャリアパスにおける資格等級制度の考え方です。例えば、取得した資格のレベル、勤続年数、人事評価などで、各等級の要件を定め、その昇格要件を決め、給与や時給に連動させれば、立派なキャリアパスです。また、昇給財源ですが、前述の処遇改善加算金を、財源に充当させることも十分可能ですし、むしろ国もそれを奨励しています。もしかしたら、従業員教育に時間をかけられない小規模事業所だからこそ、その仕組みにより自発的に能力を高めるようになるといった、キャリアパス効果は大きいかもしれません。

☞

①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

☞福祉・医療向け人事評価コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

世の中には、好きになろうと思ってもなかなか好きになれない、許そうと思っても

なかなか許しがたい、という人がいるものです。

その相手はあなたを傷つけようとするからです。たとえ、邪気が無かったとしても。

そんな相手を無理に好きになろうと頑張ることはありません。なんとか変わってくれるはずだと、相手を正そうとする必要もありません。合わない人は「合わないままでいい」というスタンスの方が気は楽でしょう。ただ、「あの人は、あれでも精一杯、頑張っているのだ」と思って眺めていればいいのです。

その人がそうなってしまったのは、それなりの事情があります。育ちのせいかもしれませんし、家族や大切な人とうまくいってないのかもしれません。

それぞれの事情がありますが、それは私には責任が無く、相手の責任。心の中で「お疲れ様」というほかはありません。

大切なのは、相手の「邪気」をまともに受け取らないようにすることです。相手の未熟さのために自分が傷つくことはないのです。傷つかない方法の一つは、苦手な相手の中から、たった一つでいいので「学べる事」を探すこと。

「以外に責任感はある」とか「整理整頓は素晴らしい」でもなんでもいい、まったくなかったら、「あんな風に振舞うと人に嫌われる」「ああならないようにしよう」と反面教師としてでもいいでしょう。学ぶことを探そうとすると、客観的に相手のことが見えてきて、嫌なとことはそれほど苦にならなくなってきます。

相手への感情を選んでいるのは自分自身。実は、自分を傷つけているのは、相手ではなく、自分の恐れの気持ちだったと実感するはずです。

⇒

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

小規模医療機関等の給与データ

インフレの進展や人材の採用・流出防止のため、賃上げに取り組む企業の動きが活発化しています。

ここでは今年 1 月に発表された調査結果※から、小規模の医療機関等(以下、医療,福祉)における給与額をみていきます。

女性の平均は 173 千円

調査結果から、常用労働者数 1~4 人規模の医療,福祉の事業所における、2022 年 7 月の年齢・勤務年数階級別のきまって支給する現金給与額をまとめると、以下のとおりです。

女性全体の勤務年数計は 173 千円でした。勤務年数別では 30 年以上が 209 千円で最も高く、20~29 年も 200 千円を超えています。年齢別の勤務年数計では、25~29 歳が 188 千円で最も高くなりました。その他、45~59 歳までの年齢で 180 千円を超えています。

男性の平均は 237 千円

男性全体の勤務年数計は、237 千円となりました。勤務年数別にみると 20~29 年の 277 千円が最も高く、5 年以上の階級で勤務年数計を超える額になっています。年齢別の勤務年数計では、45~49 歳が 300 千円を超えました。50~54 歳も 298 千円で、この年代が他に比べて高くなっています。

事業所によっては賃上げが簡単ではないところもありますが、今後の調査結果ではどのような額になっているでしょうか

※厚生労働省「令和 4 年毎月勤労統計調査特別調査」

常用労働者 1~4 人の事業所を対象にした調査です。きまって支給する現金給与額は 2022 年 7 月分で、労働契約や就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法に基づき、毎月きまって現金で支給される給与額(超過勤務手当を含む)で所得税、各種社会保険料等を差し引く以前の金額をいいます。詳細は次の URL のページから確認いただけます。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450071&tstat=000001011803

⇒

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A、キャリアパスは個人の能力・適正に応じて、「指導・監督層」になるコースとは別に「専門職」コースを準備し、専門職のキャリアステップと昇給制度で運用しています。

現場では、「優秀な職員ほど役職にはつきたがらない」とか、「知識・技術面でわからないことについて、皆が教えてもらえる職員は決まっており、しかもその職員は役職者ではない」、といった話がよく聞かれます。そこで考えるべきなのが、キャリアパスにおける「複線化」です。つまり、キャリアパスに描かれた昇格ラインによらずに、役職にはつかずに専ら専門性を高め、組織に貢献するキャリアパスを作ることです。この階層を「専門職」として、上級介護職の水準を超える水準をもって処遇します。この場合、当該職員はマネジメント業務を行わず、専ら好きな介護の道を追い続けても、相応の処遇が保障されることになります。専門性の高さを認められてこその処遇なので、職員のプライドも充足することができます。

また、優秀な人材を滞留させては離職につながりかねません。中小企業の中には職員が自らポストの数を読んで、諦めムードが漂っているようなケースも散見されますが、「専任職」を設けて、「当法人は、管理上の役職だけがポストではない。専任職というスキル面のリーダーもあり、相応に処遇する」と周知すれば閉塞感が一気に変わるはずです。

☞

①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)