保育

健康保険証 10 月から従業員へ直接交付が可能に

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

社労士 従業員の社会保険の手続きをすると、会社に健康保険証が送付され、それを従業員に交付しますが、この流れについて10 月からは協会けんぽ等の保険者が「支障がない」と認めたときは、保険者から直接従業員に交付(以下、「直接交付」という)されるようになります。

総務部長

会社を経由せずに、従業員に直接届くということですね。従業員からは「早く健康保険証が欲しい」と言われることがあるので、直接交付はありがたいです。

社労士 健康保険証は、法令で保険者から事業主に送付し、それを事業主から従業員に交付すると決められています。コロナ禍でテレワークが普及したこと等に対応し、健康保険証を受け取るためだけに出社するといった状況をなくすため、今回の変更が行われました。

総務部長 なるほど。ところで「支障がない」というのはどのような状況でしょうか。

社労士 今回の変更によって、保険者は会社に送付すればよかった健康保険証について、従業員の自宅等に送付することになるため、事務負担や費用、送付先の住所の把握や管理等の負担が大きくなります。したがって、直接交付ができるかを、保険者・事業主・従業員の間で調整し、最終的に直接交付することに支障がないかを保険者が決めることになります。

総務部長 入社(資格取得)時に健康保険証を従業員に渡すことの不便さは感じていないのですが、退職(資格喪失)時の健康保険証の回収に苦労しています。退職日に出社しない従業員には、会社に郵送してもらうように伝えていますが、これも従業員から直接保険者に送付してもらってもよいのですか。

社労士 そのような要望が多いようですが、今回の変更は交付時の対応であり、資格喪失をしたときにはこれまで通り、会社が従業員やその家族の分の健康保険証を回収して保険者に返納する必要があります。

総務部長 承知しました。ありがとうございました。

ONE POINT

①2021年10月から保険者が支障がないと認めたときに限り、保険者から従業員に健康保険証を交付することができるようになる。

②資格喪失時の健康保険証は、これまで通り事業主が回収し、保険者に送付する必要がある。

厚労省のホームページで企業名公表される労働基準法の違反事案

過労死等ゼロを目指す取組みの強化の一つとして、労働基準関係法令違反にかかる公表事案が厚生労働省および都道府県労働局のホームページに一定期間掲載されることになっています。以下では、公表される事案の基準と労働基準法の公表事案をとり上げます。

1. 公表事案となる基準

厚生労働省のホームページに掲載される事案は、労働基準関係法令違反の疑いで送検、公表された事案(送検事案)や、厚生労働省が企業名を公表するとして示された通達に基づき、都道府県労働局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨が公表された事案(局長指導事案)です。

掲載期間は公表日から概ね1年間で、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除されます。また、公表日から概ね1年以内であっても、送検事案は、ホームページ

に掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合、局長指導事案は、是正および改善が確認された場合、速やかにホームページから削除されることになっています。

2. 労働基準法違反の公表事案

2020 年8 月1日から2021年7 月31日までに公表されたもので、労働基準法違反にかかる事案として次のようなものがあります。

[労働基準法第15 条違反]

労働者2 名に、労働契約の締結の際に労働条件を、書面を交付する等により明示しなかった

[労働基準法第32 条違反]

労働者1 名に、36 協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせた

[労働基準法第36 条違反]

外国人技能実習生5人に1ヶ月100 時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせた

[労働基準法第37 条違反]

労働者4 名に対し、4 ヶ月間の時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金合計約37万円を支払わなかった

[労働基準法第39 条違反]

労働者6 名に、年5 日以上の年次有給休暇を取得させなかった

[労働基準法第75 条違反]

業務上負傷した労働者に、労災保険を使用させず、健康保険を使用し、治療費を全額負担しなかった

[労働基準法第104 条の2 違反]

労働基準監督署長による報告命令に対し、虚偽の事実が記載された書類を提出し、虚偽の報告を行った

働き方改革で年次有給休暇の取得義務化や、時間外労働の上限規制にかかる法改正が施行され、より一層、労務管理の重要性が高まっています。また、公表事案から分かるように、様々な面において監督指導が行われています。適切な労務管理が行われているかを確認し、課題があったときには早めに是正を進めていきましょう。

2021年9月8日ので案内した通り、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者を支援するための小学校休業等対応助成金・支援金再開されることとなっていました。9月30日に雇用保険法施行規則が改正・公示され、実際にこの助成金・支援金の申請受付が再開されました。再開された制度の概要は以下の通りです。

1.支給対象者

・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主【助成金】

・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする人【支援金】

2.対象となる子ども

①新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども

※小学校等とは、小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

②ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども

ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども

ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども

ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

3.支給額

・労働者を雇用する事業主:休暇中に支払った賃金相当額×10/10

※1日当たり13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)を支給上限

・委託を受けて個人で仕事をする人:就業できなかった日について、1日当たり6,750円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する人:7,500円) (定額)

4.対象期間等

対象となる休暇の取得期間(申請期限)

2021年8月1日~同年10月31日(2021年12月27日(月)必着)

2021年11月11日~同年12月31日(2022年2月28日(月)必着)

5.申請先(郵送)

【助成金】 本社所在地を管轄する 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

【支援金】〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 学校等休業助成金・支援金受付センター

厚生労働省は「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を2022年1月31日までの期間、再開するとともに、全国の都道府県労働局に設置することも公表しています。労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等の相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行うことにしているとのことです。

詳細は下記パンフレットをご確認ください。

https://www.hayashi-consul-sr.com/wp-content/uploads/2021/10/30bebcaaa8751380b7623d36ce694d24.pdf

2年ぶりに大幅な引上げとなる2021年の最低賃金

1. 最低賃金の種類と改定タイミング

賃金については、都道府県ごとに最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。

この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2 種類がありますが、このうち「地

域別最低賃金」は、毎年10 月頃に改定されることになっています。2021年度について全都道府県の各地方最低賃金審議会で調査・審議が終了し、官報で公示されました。

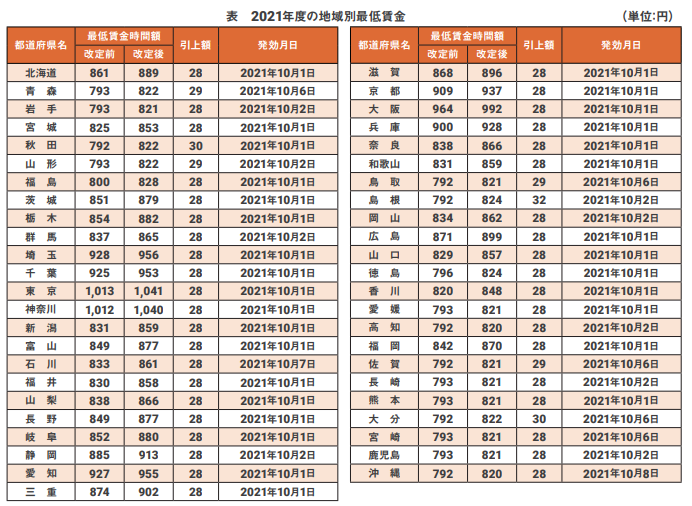

2.2021 年度の地域別最低賃金と発効日

2021年度の地域別最低賃金と発効日は、下表のとおりです。コロナ禍で2020 年は据え置きか、わずかな引上げに止まりましたが、2021年度はすべての都道府県で28 円以上の引上げとなっています。なお、全国加重平均は902 円から930 円へ3.1%の引上げとなりました。この28 円の引上げは、昭和53 年度に目安制度が始まって以降の最高額です。

パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するとともに、月給者についても1 時間あたりの賃金額を算出し、確認するようにしましょう。

従業員に注意を促したい育児休業給付金の支給対象期間の延長

従業員は会社に申し出ることで、原則として子どもが1 歳に達するまで育児休業を取得することができます。また、保育所等へ入所できない等の一定の理由があるときには、最長、子どもが2 歳に達するまで育児休業を延長することができます。今回は育児休業を延長する際に、支給対象期間が延長となる育児休業給付金の注意点について確認します。

1. 育児休業給付の概要

雇用保険の被保険者である従業員が育児休業を取得し、一定の支給要件を満たしたときには、育児休業開始前の給与額に応じた育児休業給付金が従業員に支給されます。

この育児休業給付金は、育児休業を延長した際も一定の要件を満たしていれば、支給対象期間が延長され、引続き支給されることになっています。

2. 延長時の2 つの要件

育児休業を延長する理由の大多数は、子どもが1 歳に達するときに保育所等に入所できないというものです。

この際、育児休業給付金の支給対象期間が延長となるものは、「職場に復帰するために保育所等の入所を希望し申込みをしたものの、子どもが1歳に達する日の翌日(誕生日)に保育所等に入所できない場合」に限定されています。具体的には、次の2 つが要件となります。

①市区町村で保育所等の入所申込みを行っている

②入所申込み時の入所希望日が1歳の誕生日以前となっている

育児休業給付金の支給対象期間について延長の申請を行うときは、これらを証明する書類の添付が必要となります。待機児童が多い地域等では、入所申込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」との返答があり、実際の申込みを行わないような事例もありますが、問合せをするだけでは支給対象期間延長の対象にはなりません。

また、入所申込みの際に、入所希望日を1歳の誕生日の翌日以降とした場合は、原則として支給対象期間の延長はできません(申込みの時点で誕生日までの入所が締め切られていた場合等の例外的な取扱いあり)。

なお、1 歳6 ヶ月から2 歳までの育児休業を延長する場合の支給対象期間の延長にかかる要件の確認も同様に行われます。

厚生労働省は支給対象期間の延長が認められない事例を示したリーフレットを公開し、手続きに誤解のないよう注意喚起をしています。本来、子どもを保育所等に預けて育児休業から復帰するかは、従業員個人の選択にはなりますが、育児休業は延長するものの、育児休業給付金の支給対象期間の延長が認められないというような事態とならないように、従業員にしかるべき手続きを促すとよいでしょう。

2022 年10 月から始まるパートタイマーへの社会保険適用拡大

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

今後、社会保険に加入すべきパートさんの基準が変更になると聞きました。当社も対象になるのか気になっています。

社労士 社会保険は正社員のほか、一定の要件を満たしたパートタイマー等(短時間労働者)も加入することになっていますが、2022 年10 月以降、この加入するべき基準が変更になります(社会保険の適用拡大)。現時点の短時間労働者の加入要件を確認すると、①週の所定労働時間が20 時間以上あること、②雇用期間が1年以上見込まれること、③賃金の月額が88,000 円以上であること、④学生でないこと、⑤従業員数が501人以上の事業所(特定適用事業所) であること、の5 点があります。

総務部長

当社は従業員数が少ないので、正社員の労働日数・労働時間数の4 分の3 という従来からの基準で判断しているのですね。

社労士 はい、そうです。今後、この⑤の基準が、2022 年10 月から従業員数101人以上、2024年10 月から従業員数51人以上の事業所へと拡大されます。該当する事業所であるかを判断する際の従業員数は、厚生年金保険の被保険者数を用います。

総務部長 当社の厚生年金保険の被保険者数は約110 人であるため、この状況が継続すれば2022年10 月から該当しますね。

社労士 そうですね。パートタイマーの中には、健康保険の被扶養者(国民年金の第三号被保険者)として勤務を希望する人も多くいるかと思います。社会保険の適用拡大により被保険者となる方を把握し、その方たちに早めに、社会保険に加入することになる旨の説明が必要となります。

総務部長 なるほど。なるべく早めに対応します。

社労士 なお、冒頭で説明した②「雇用期間が1年以上見込まれること」についても、2022 年10月から「雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること」に変更されます。

総務部長 承知しました。当社では影響は少ないかと思いますが、今後対象者が出てくるかもしれませんので、気を付けておきます。

社労士 社会保険の適用拡大は、パートタイマーだけでなく会社としても社会保険料の負担が大きくなります。厚生労働省は「社会保険適用拡大特設サイト」で社会保険加入に関する説明資料を公開し、また、社会保険料の負担額のシミュレーションができるようにしています。これらもぜひ活用してください。

ONE POINT ①特定適用事業所の要件が、2022年10月から従業員数101人以上、2024年10月から従業員数51人以上の事業所へと変更される。

②社会保険の適用拡大に向けて、新たに被保険者となるパートタイマーへの説明等の準備を進めておくとよい。

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者が増加しており、職場によってはいくらかの混乱も発生しているようです。厚生労働省では、こうした労働者を支援するため、今後、以下のとおり、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開するとともに、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請することを可能とする予定であることを発表しました。その概要は以下のとおりです。

1.「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の再開

令和2年度に実施していた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開する予定。

※令和3年9月1日以降12月31日までに取得した休暇を対象とする予定

※現在実施している「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」は、令和3年7月31日までに取得した休暇が対象となるものとする予定

[参考:令和2年度に実施していた小学校休業等対応助成金・支援金の概要]

●支給対象者

・ 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主

・ 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者

●対象となる子ども

① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等 (※)に通う子ども

※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども

ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども

ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども

ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の再開

「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を今後全国の都道府県労働局に設置し、労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行う予定

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請

昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も行う予定

※当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意することが必要

※休業支援金・給付金は現在のところ11月末までの休業が対象ですが、今後の取扱いについては、雇用情勢等を踏まえて10月中に示される予定

まずは方針が示された段階ですので、実務としては詳細の情報を待つこととしましょう。

雇用保険手続きで一部省略できる免許証・通帳等の写しの添付

社会保険や雇用保険の手続き等では、各種証明書類等の添付が求められるものがあります。今回、雇用保険の手続きにおいて、運転免許証や通帳等の写し等の添付が一部で省略となりました。その内容を確認しておきましょう。

1. 運転免許証等の写しの省略

高年齢雇用継続給付金の申請をする際は、支給対象者が60 歳以上65 歳未満の被保険者であることを確認するため、運転免許証や住民票の写し等の被保険者の年齢を確認する書類の添付が求められていました。

この取扱いについて、マイナンバーを届け出ている被保険者については、ハローワークで年齢の確認ができるため、2021年8 月1日以降、添付が不要となりました。

対象となる申請書は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書」です。

なお、マイナンバーの届出については、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)および雇用保険法において義務となっています。

2. 通帳等の写しの省略

育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金は、被保険者自身の銀行口座に振込まれることから、最初の支給申請に当たり、通帳やキャッシュカードの写し等(払渡希望金融機関確認書類)を添付することになっています。

この取扱いについて、2021年8 月1日以降、電子申請によって申請をするときには、原則として添付が不要となりました。手書きで申請書を作成する場合は、引続き添付する必要があります。

対象となる申請書は、「育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」、「介護休業給付金支給申請書」、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇

用継続支給申請書」です。

添付が不要となることで、従業員や手続きの担当者の手間は減りますが、申請書に記載する内容について、より一層、正確な内容が記載されているかを確認する必要があります。また、すべての添付書類が不要になるわけではありませんので、従業員から提出してもらうべき書類を整理しておきましょう。

年休の取得義務化と時季指定にまつわる相談事例

2019 年4 月から年次有給休暇(以下、「年休」という)の取得が義務化され、会社は年10 日以上の年休が付与される従業員について、年5 日の年休の時季を指定することにより確実に取得させることが求められるようになりました(従業員が自ら取得した年休は時季指定する5 日から控除可能)。ここでは、年休の取得義務化と取得時季の指定について、よくある相談を事例形式にて確認しておきます。

1. よくある相談事例

①時季の指定と実際の取得

Q . 年 5 日の年休の時季指定をしたが、年5 日以上取得できない従業員がいた場合、法違反に問われますか。

A. 会社の時季指定による年休の付与は、会社が5 日分の年休の時季を指定しただけでは足りず、実際に基準日から1年以内に5 日取得させていなければ法違反として取り扱われます。

労働基準監督署から是正に向けての指導を受けるほか、場合によっては、罰則の適用を受けて処罰される可能性もあるため、確実に年5 日は取得させることができるよう、チェック体制を確立することが求められます。

②年の途中で退職する従業員

Q . 基準日からの 1 年間に休業期間がある従業員や、途中で退職する従業員についても、年 5 日の年休を取得させる必要がありますか。

A.Qにあるような従業員についても、年5 日の年休を取得させる必要があります。ただし、基準日から1年間継続して休業している場合や、基準日から5 日以内に退職する場合など、会社の義務の履行が不可能な場合についてまで法違反を問うものではありません。

③時季指定する年休の単位

Q . 会社が年休の時季指定をする場合に、半日単位での年休としてもよいですか。

A.時季指定に当たって、従業員の意見を聴いた際に、半日単位での年休の取得の希望があった場合には、半日単位で取得することとしても差し支えありません。なお、時間単位で取得した年休は、時季指定する5 日から控除できず、時季指定もできません。

2. 時季指定を行う場合の注意点

年休の取得時季を指定する場合、従業員数10 人以上の事業場では根拠となる条文を、就業規則に定める必要があります。少なくとも時季指定の対象となる従業員の範囲、時季指定の方法の2 点は記載が必要になります。

年休が付与される基準日に合わせて時季指定をすることや、1年の途中で取得した日数を確認して従業員に自らの取得を促したりすることで、年の終わりに取得が進んでいないというような事態を避けることができます。年の終わりに慌てることのないように、計画的に年休の取得を進めていきましょう。

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大が止まらず、8月27日から新たに北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県、広島県に緊急事態宣言が発令されることが発表されました。

新型コロナに感染し、それが業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。また、新型コロナによる症状が継続(遷延)し、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。新型コロナの感染拡大により、この労災保険の請求は増加しており、2021年7月30日現在では、請求件数の累計が15,936件、決定件数の累計が11,480件に上りました。

当然ながら新型コロナの治療や看護の最前線になっている医療従事者等の請求が高い割合を占めていますが、医療従事者等以外では社会保険・社会福祉・介護事業において請求件数が多くなっています。

厚生労働省は、「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」というリーフレットを公開し、以下のような場合は労災保険給付の対象となるとして周知しています。

・感染経路が業務によることが明らかな場合

・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

当然ながら感染防止をし、感染しないことが重要ですが、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、適切な対応を進めましょう。