保育

― 保育園専門社労士が語る「辞めない園」の設計戦略 ―

保育園経営者から頻繁にいただくご相談があります。

「処遇改善もしている。研修も実施している。それでも若手が辞めてしまうのはなぜか?」

この問いに対する答えは明確です。

保育士が辞める本当の理由は“給与水準”ではなく“将来の見通しの不透明さ”にある。

そして、その解決策こそが人事制度(キャリアパス制度)の設計と運用です。

保育業界における人材定着の現状

制度設計を担うこども家庭庁や厚生労働省は、処遇改善等加算の要件としてキャリアパスの整備を求めています。

しかし実際には、

-

加算取得のために形式的に作成した

-

等級表はあるが運用していない

-

昇格基準が曖昧

という園が少なくありません。

これでは人材定着にはつながりません。

なぜキャリアパス制度が保育士の定着率を左右するのか?

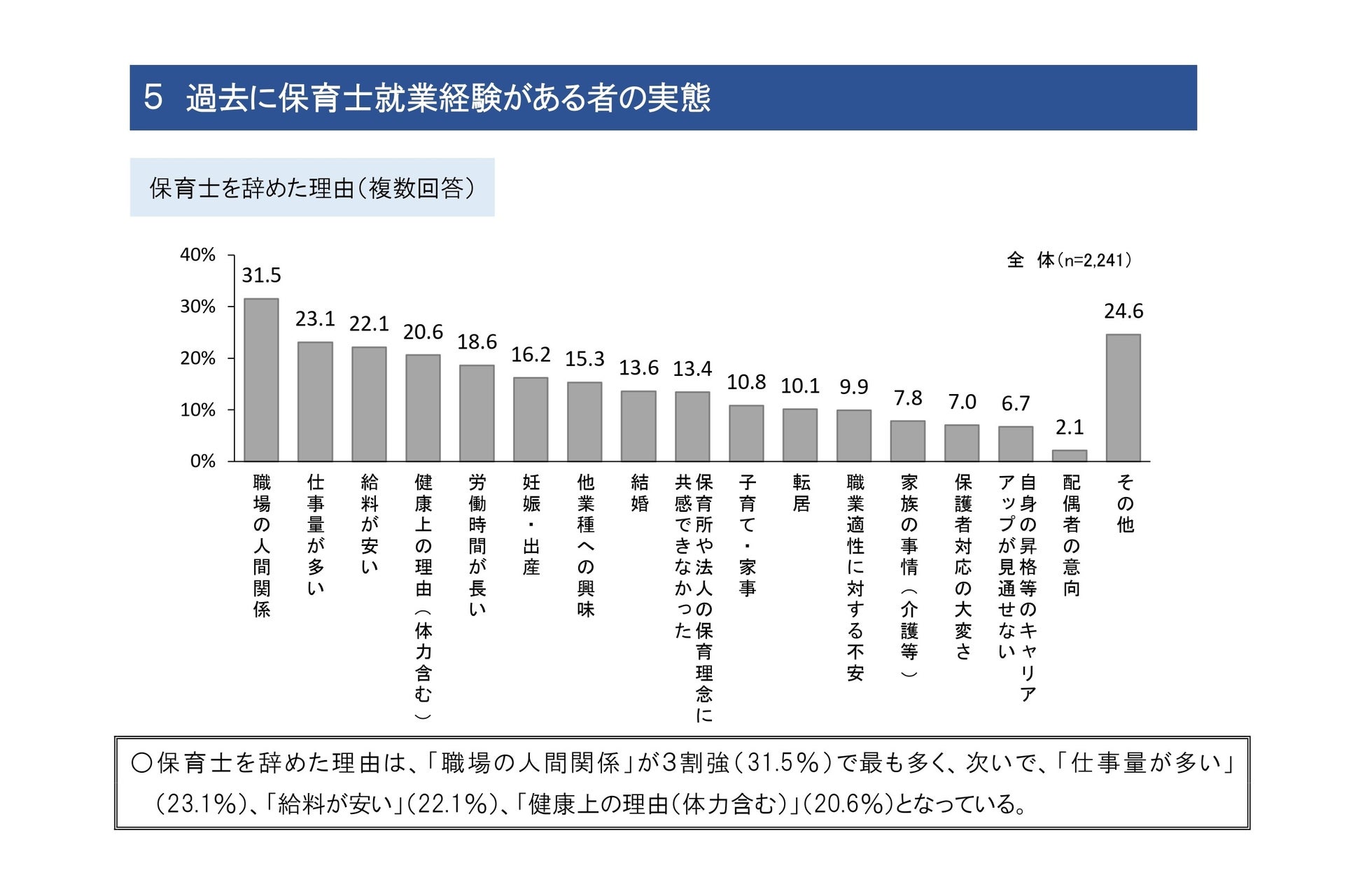

保育士の離職理由で多いのは次の3点です。

-

将来像が描けない

-

評価が曖昧

-

成長実感がない

給与水準だけでは、これらは解決しません。

キャリアパス制度は、

-

「何年後にどんな役割を担うのか」

-

「主任・副主任になるには何が必要か」

-

「専門性を高めたらどう評価されるのか」

を明確にする仕組みです。

つまり、“未来の可視化”が定着を生むのです。

【具体例】若手が定着しなかった認可保育園のケース

園児定員90名の認可保育園。

離職率は年間20%近く。

原因をヒアリングすると、

-

主任と一般保育士の役割が不明確

-

給与差が小さい

-

昇格基準が園長の主観

という構造的問題がありました。

そこで、

-

役割等級の再設計

-

昇格要件の明文化

-

年2回の評価面談制度

を導入。

結果、翌年度の離職率は12%に改善。

特に入職3年未満の若手離職が大きく減少しました。

キャリアパス制度がない園で起きる3つの問題

① ベテラン依存

仕事が特定の職員に集中する。

② 中堅層の停滞

「どうせ上が詰まっている」と感じる。

③ 管理職の疲弊

園長・主任に業務が集中する。

これは人手不足ではなく、制度不足です。

「処遇改善=定着」ではない理由

こども家庭庁の方針により処遇改善は継続しています。しかし、賃上げだけでは定着は実現しません。

給与は“不満の解消”にはなりますが、“やりがい”や“将来性”は生みません。

保育士が求めているのは、

-

専門性の承認

-

キャリアアップの道筋

-

自分の成長実感

です。

定着する保育園のキャリアパス設計3原則

1. 役割基準の明確化

例:

-

一般保育士

-

リーダー保育士

-

副主任

-

主任

それぞれの役割・責任範囲を明文化。

2. 昇格要件の数値化

-

指導計画作成能力

-

保護者対応力

-

後輩指導実績

-

園内研修講師経験

曖昧さを排除します。

3. 面談制度の仕組み化

年2回の評価面談を制度として固定化。

制度は「作る」より「運用する」ことが重要です。

離職率1%改善の経営効果

職員30名の園で、平均採用コスト1人30万円と仮定。

離職率15% → 14%

削減効果:約30万円

加えて、

-

教育コスト削減

-

残業削減

-

保護者満足度向上

を考慮すると、経営効果はそれ以上になります。

キャリアパス制度はコストではなく、経営安定の投資です。

小規模園こそ制度が必要

「うちは小規模だから制度は大げさ」

という声もあります。

しかし実際は逆です。

人数が少ない園ほど、

-

属人化

-

不公平感

-

感情的評価

が起きやすい。

だからこそ、公平性を担保する仕組みが必要なのです。

2026年以降の保育経営に求められる視点

政策の方向性は明確です。

-

専門性の高度化

-

組織マネジメント強化

-

持続可能な園運営

これからは「人を集める園」ではなく、

「人が辞めない園」が生き残る時代です。

保育園専門社労士としての本音

人が辞める原因を「本人の性格」や「最近の若者気質」にしている限り、定着は改善しません。

辞めるのは、未来が見えないから。

キャリアパス制度は、

-

人材定着

-

組織力向上

-

保育の質向上

-

経営安定

を同時に実現できる経営ツールです。

もし、こんな課題があれば

-

若手が3年以内に辞める

-

主任候補が育たない

-

評価が感覚的になっている

制度の見直しが必要かもしれません。

保育園専門社労士として、

人事制度診断・キャリアパス再設計支援を行っています。

制度の目的は加算取得ではありません。

「辞めない園」を作ることです。

これからの時代に選ばれる保育園になるために、

今こそ人事制度を経営戦略として再設計してみませんか。

Q 当院は始業8時30分・終業18時30分(休憩2時間)で、1日の所定労働時間が8時間です。先月、私用で1時間遅刻した職員がいます。その日に1時間30分の残業がありましたが、残業代はどのように計算すればよいでしょうか?

A、労働基準法では、法定労働時間を超えて実際に労働した時間(以下、実働時間)に対して、割増賃金の支払いを義務づけています。よって、実働時間が法定労働時間である8時間を超えた30分のみ、25%以上の率で計算した割増賃金の支払いが必要となります。ただし、就業規則等で終業時刻以降の労働に対し割増賃金を支払うと規定している場合には、その規定に従うこととなります。

解説

1.割増賃金の支払い義務労働基準法では、使用者は、原則、1日8時間(以下、法定労働時間)を超えて労働させてはならないと定めています。そして、法定労働時間を超えて労働させた場

合、医院は、法定労働時間を超えた労働に対し割増賃金を支払わなければなりません。この割増賃金の支払い義務は、実働時間で判断します。

今回のケースで考えると、下図のように1時間遅刻した場合、終業時刻である18時30分までの実働時間は7時間となり、19時30分までは実働時間が 8 時間を超えないので、割増賃金は発生しません(法定内残業)。8時間を超える19 時 30 分から 20 時までの労働に対し、割増賃金が発生します(法定外残業)。

2.法令を上回る場合の支払い義務

1.にかかわらず、就業規則等で「終業時刻を超えて労働した場合に割増賃金を支給する」といった労働基準法を上回る定めをしていることがあります。この場合には、実働時間が8時間を超えていなかったとしても、終業時刻以降の労働に対して割増賃金の支払いが必要です。今回のケースでは18時30分が終業時刻であるため、18時30分以降の労働に対し割増賃金を支払うことになります。労働基準法の考え方をおさえた上で、就業規則等の定めを確認し、適切な割増賃金の支払いが必要です。

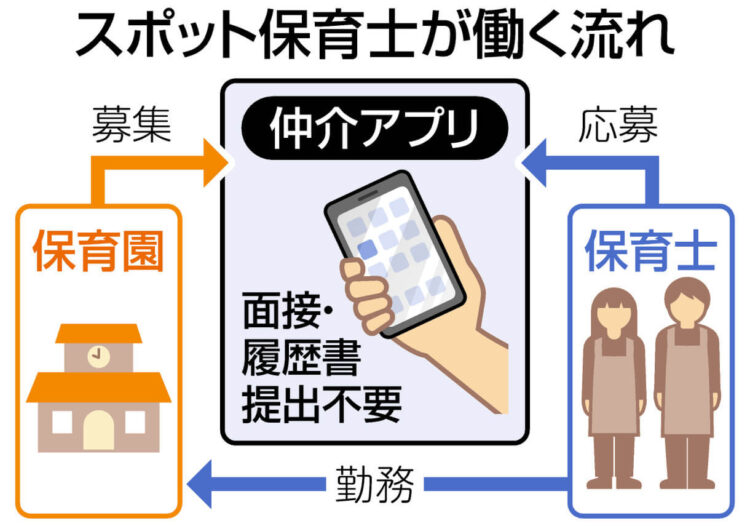

短時間・単発の「スポットワーク(スキマバイト)」と呼ばれる雇用形態が、保育現場にも広がっている。人手不足に悩む園と柔軟な働き方を求める保育士のニーズが合致する一方、スポット保育士は園児と安定した関係づくりが難しく、保育の質の担保に保護者から不安の声も上がる。こども家庭庁は昨年10月、全国の自治体の実態調査に乗り出した。

タイミー」で週2日、子育てと両立

昨年12月、神奈川県藤沢市の認可保育園「キディ湘南C-X」の1歳クラス。子どもたちは、スポット保育士の女性(36)に背中をトントンされ、眠りにつこうとしていた。

女性は元教員で、出産後に保育士資格を取得。昨年2月から大手スポットバイト仲介アプリ「タイミー」を使い、週2日ほど午前9時から4時間、この園で働く。小学1年の長女は留守番が難しく、下校時間に間に合う今の働き方を選んだ。

とはいえ、園児の成長を支えるのは「スポットといえど責任の重い仕事」と女性。朝の園児の受け入れ時に「体調面や発達面で配慮が必要な子がいないか」と常勤の保育士らに聞くなど、確認は怠らない。

履歴書は原則不要 本採用の機会にも

スポットワークでは仲介アプリを通じて、労働者が希望する仕事を申し込み、企業と雇用契約を結ぶ。原則、履歴書の提出や面接が不要とされる。

保育現場で活用が広がる背景には、深刻な保育士不足がある。キディ湘南C-Xの戸島翔平園長によると、常勤の保育士が育児による時短勤務を希望するなど、3年前から慢性的に保育士が足りず、国が定める保育士の配置基準を満たすのがやっとだ。

2024年からタイミーを介し、延べ130人を雇い、3人を本採用。園では履歴書の提出を求め、経験不足と感じた保育士を再雇用しないようにする。以前に雇用して働きぶりが信頼できる保育士を「お気に入り」登録し、優先的に募集するようにしている。

欠勤時に活用しても、配置基準には…

スポット保育士の広がりを受け、こども家庭庁は昨年2月、各自治体へ通知を出した。急な欠勤が出た場合の活用は認めたものの、配置基準の定数をスポット保育士で満たすべきではない旨の見解を示した。実態調査では活用状況や雇用の際の課題なども確認する。

保育施設の業務支援を行う「コドモン」(東京)が昨年5月に全国258の保育施設を対象に行った調査では、スポット保育士を活用した32施設(12.4%)のうち、多くが保育準備や清掃など保育以外の業務に従事させていた。散歩の引率やおむつ替えを任せる園もあった。スポット保育士の働きぶりを「満足」「やや満足」としたのは9割を超えた。

「1日11時間」の”標準”を見直すべき

コドモンによる保護者465人への調査では、スポット保育士の配置を「受け入れられる」「やや受け入れられる」としたのは57.6%と半数以上。スポット保育士が入ることへの不安(複数回答)としては、「担任の先生との情報が共有できているか」(361件)、「子どもの性格や体調を十分に把握してもらえるか」(307件)との回答が多かった。

帝京大元教授で、埼玉県で私立園を運営する村山祐一さんは「常勤保育士の補助としてなら理解できるが、子どもの日々の様子を理解しない人が保育を担うのは無理がある」と指摘する。その上で、フルタイム就労を想定した国の「保育標準時間(保育園などを利用できる時間)」が、1日最長で11時間という長さになっていることを問題視。育児中の常勤保育士が対応できず離職することが保育士不足の背景にあるとし「国が責任を持って、標準時間の見直しや処遇改善に取り組むべきだ」と話す。

はじめに|なぜ今、人材紹介会社の使い方が重要なのか

保育士不足が慢性化する中、「求人を出しても全く応募が来ない」「ハローワークや求人サイトでは限界」という理由から、人材紹介会社(有料職業紹介)を利用する保育園が増えています。

確かに、人材紹介会社は即戦力となる保育士と出会える可能性が高い一方で、

-

採用コストが高い

-

早期離職リスクがある

-

契約内容をよく理解せずにトラブルになる

といった相談も、保育園専門社労士として数多く受けてきました。

本記事では、

「人材紹介会社を使う前に必ず押さえるべき留意点」

を、労務・法務・実務の観点からわかりやすく解説します。

人材紹介会社を使うメリット・デメリットを正しく理解する

人材紹介会社の主なメリット

まずはメリットから整理しましょう。

-

自園では出会えない潜在層(転職を迷っている保育士)にアプローチできる

-

採用までのスピードが早い

-

書類選考や日程調整などの工数が削減できる

特に、急な欠員補充や年度途中の採用では、有効な手段となります。

一方で見落とされがちなデメリット

一方、次のようなデメリットも存在します。

-

採用成功報酬が高額(年収の20〜30%が相場)

-

採用のミスマッチが起きやすい

-

園の採用力が育たない

「とにかく人が欲しい」という焦りから安易に利用すると、

結果的にコストだけが膨らみ、定着しないという悪循環に陥りがちです。

留意点① 紹介手数料と契約条件を必ず確認する

紹介手数料の相場と注意点

人材紹介会社の手数料は、一般的に以下のような水準です。

-

正社員:理論年収の20〜30%

-

パート:一律〇万円、または月給×〇か月分

重要なのは、**「いくらかかるか」だけでなく「いつ・どんな条件で支払うのか」**です。

よくある契約トラブル例

保育園で実際に多いのが、次のようなケースです。

-

試用期間中に退職したのに全額請求された

-

返金規定(返戻金)が契約書に明記されていなかった

-

分割返金だと思っていたら一切返金なしだった

👉 契約書の返戻金規定(返金条件・期間)は必ず書面で確認してください。

留意点② 「早期離職=返金される」ではない

返金規定は会社ごとに全く違う

多くの園長先生が誤解しがちなのが、

「すぐ辞めたら返金されるはず」という思い込みです。

実際には、

-

1か月以内:全額返金

-

3か月以内:50%返金

-

6か月以内:返金なし

など、返金条件は紹介会社ごとにバラバラです。

労務設計が弱い園ほど早期離職リスクが高い

社労士として見ていると、

-

就業規則が実態と合っていない

-

雇用条件通知書の説明不足

-

配置・人間関係の配慮不足

こうした園ほど、紹介採用でも早期離職が起こりやすい傾向があります。

👉 「返金があるから安心」ではなく、「辞めさせない体制づくり」こそ重要です。

留意点③ 紹介会社任せにしない採用面接が重要

面接を丸投げするとミスマッチが起きる

人材紹介会社が間に入ると、

「紹介会社がスクリーニングしているから大丈夫」と思いがちです。

しかし、紹介会社が重視するのは、

**「とりあえず内定が出るかどうか」**であり、

園の文化や方針との相性までは見きれていないことも多いのが実情です。

園側が必ず確認すべきポイント

面接では、以下を必ず園長・主任が確認しましょう。

-

保育観・価値観(安全重視か、自由保育か 等)

-

チーム保育への適応力

-

過去の退職理由(人間関係・業務量など)

👉 紹介会社+園のダブルチェック体制がミスマッチ防止の鍵です。

留意点④ 同一候補者の「二重紹介」に注意

複数の人材紹介会社を利用していると、

同じ保育士が別会社から紹介されるケースがあります。

この場合、

-

どちらの会社に手数料を支払うのか

-

先に接触したのはどちらか

といったトラブルに発展することも。

👉 候補者管理表を作成し、

👉 「どの紹介会社経由か」を必ず記録する

このひと手間が、無駄なコストを防ぎます。

留意点⑤ 人材紹介は「最終手段」と位置づける

紹介依存の採用は危険

人材紹介に頼りすぎると、

-

採用コストが慢性化する

-

園の魅力が言語化されない

-

職員定着率が改善しない

という構造に陥ります。

社労士が勧める理想的な採用戦略

理想は、

-

自園採用(HP・SNS・直接応募)

- 現在の職員などの紹介(リファラル採用)

-

ハローワーク・求人媒体

-

どうしても必要な場合のみ人材紹介

という段階的な活用です。

そのためには、

-

労働条件の整理

-

就業規則・評価制度の整備

-

職員が紹介したくなる職場づくり

といった労務設計の見直しが欠かせません。

まとめ|人材紹介会社は「使い方次第」で成果が変わる

保育士採用において、人材紹介会社は確かに有効な手段です。

しかし、

-

契約内容を確認せず

-

面接を任せきりにし

-

定着の仕組みを整えない

まま利用すると、高い採用コストだけが残る結果になりかねません。

保育園専門社労士としてお伝えしたいのは、

👉 **採用は「点」ではなく「仕組み」**だということ。

人材紹介を「最後の一手」として活かすためにも、

ぜひ一度、園の労務体制・採用戦略を見直してみてください。

はじめに

介護事業所、保育園、クリニックにおいて、「有給休暇の管理が煩雑で困っている」「職員ごとに付与日がバラバラで把握できない」といった相談は非常に多く寄せられます。

その解決策としてよく検討されるのが、有給休暇の付与日を全職員で統一する運用です。

確かに、付与日を統一すれば管理は楽になります。しかし、制度設計を誤ると労働基準法違反になるリスクもあるため注意が必要です。

本コラムでは、介護・保育・クリニックに特化した社労士の視点から、有給休暇の付与日統一のメリットと注意点を、できるだけわかりやすく解説します。

有給休暇の基本ルール(おさらい)

まず前提として、年次有給休暇は労働基準法第39条により、以下の要件を満たす労働者に付与する義務があります。

-

雇入れ日から 6か月継続勤務

-

その期間の 出勤率が8割以上

この要件を満たした時点で、最低10日の年次有給休暇を付与しなければなりません。

重要なのは、「この付与日は原則として個々の職員ごとに発生する」という点です。

有給休暇の付与日を統一するとは?

「付与日を統一する」とは、本来は入社日ごとに異なる有給休暇の付与日を、

例えば以下のように 特定の日にまとめて付与する運用を指します。

-

毎年4月1日に全職員へ一斉付与

-

毎年10月1日に統一付与

-

半期ごとに区切って付与 など

介護・保育・クリニックでは、人員入替が多いため、管理負担軽減を目的に導入されるケースが増えています。

付与日統一のメリット

① 有給管理が圧倒的に楽になる

シフト制が多い介護・保育、非常勤職員が多いクリニックでは、有給付与日がバラバラだと管理が煩雑です。

付与日を統一することで、残日数管理・5日取得義務の管理が一気に楽になります。

② 職員への説明がシンプル

「あなたの有給は〇年〇月〇日からです」という個別説明が不要になり、

職員側も制度を理解しやすいというメリットがあります。

ここが重要!付与日統一の5つの注意点

注意点① 法定基準を下回らないこと

最も重要なのは、法定基準を下回らないことです。

たとえば、

-

本来6か月経過で10日付与される職員に対し

-

統一付与の都合で「まだ付与しない」

これは 明確な労基法違反となります。

➡ 統一付与は「前倒し」はOK、後ろ倒しはNG

これが大原則です。

注意点② 中途入社職員への配慮が必須

介護・保育・クリニックでは中途採用が多いため、特に注意が必要です。

よくある誤りが、

「4月1日一斉付与だから、途中入社の人は次の4月まで有給なし」

これは完全アウトです。

実務では、

-

入社から6か月経過時点で比例付与(前倒し付与)

-

次回の統一付与日に本付与

という 二段階設計が安全です。

注意点③ パート・非常勤も対象になる

「パートだから有給は少しでいい」「付与日は別扱い」という運用も要注意です。

所定労働日数が少ない場合は、比例付与にはなりますが、

付与義務そのものは正社員と同じです。

特に保育園や介護事業所では、

-

短時間職員

-

曜日固定勤務

が多いため、比例付与日数の設計を誤らないよう注意が必要です。

注意点④ 就業規則への明記が必須

有給休暇の付与日を統一する場合、

就業規則に明確なルールとして記載することが必須です。

記載がないまま運用だけ変えてしまうと、

-

職員とのトラブル

-

労基署是正指導

につながるリスクがあります。

特にクリニックでは「昔からの慣習」で運用しているケースが多く、要注意ポイントです。

注意点⑤ 5日取得義務との関係

2019年から義務化された「年5日の有給取得義務」も忘れてはいけません。

付与日を統一すると、

-

付与日

-

取得管理期間

が明確になる一方、管理を怠ると一斉に未取得が発生します。

➡ 統一付与を行う場合は、

計画的付与や取得促進ルールとセットで設計することが重要です。

介護・保育・クリニック特有の実務ポイント

これらの業界では、

-

シフト制

-

人手不足

-

急な欠勤

が日常的に発生します。

有給付与日を統一するだけでなく、

-

時季変更権の適切な使い方

-

有給取得ルールの見える化

まで含めて設計しないと、**「制度はあるが使えない有給」**になってしまいます。

有給休暇の付与日を全職員で統一する場合のQ&A

Q1.有給休暇の付与日を全職員で同じ日にしても、法律上問題ありませんか?

A.一定の条件を満たせば問題ありません。

労働基準法では、有給休暇は「雇入れから6か月後」に発生するのが原則ですが、それより前に付与する(前倒し付与)ことは禁止されていません。

そのため、法定基準を下回らない形であれば、付与日を統一することは可能です。

Q2.「4月1日一斉付与」にしたいのですが、途中入社の職員はどうすればいいですか?

A.途中入社職員への配慮が不可欠です。

「次の4月1日まで有給なし」という運用は違法になります。

実務では、

-

入社6か月経過時点で先行付与

-

次の統一付与日に本付与へ切替

という二段階設計が安全です。

Q3.パート職員や非常勤職員も同じ付与日にしなければなりませんか?

A.はい、基本的には同様に考える必要があります。

所定労働日数が少ない場合は比例付与になりますが、

「パートだから対象外」「付与日は別」という扱いはできません。

特に保育園・介護事業所では短時間勤務者が多いため、注意が必要です。

Q4.付与日を統一すると、有給日数はどう計算すればいいですか?

A.勤続年数に応じた日数を基準にします。

たとえば4月1日一斉付与の場合、

-

勤続6か月以上1年6か月未満:10日

-

1年6か月以上:11日

といったように、勤続年数別に付与日数を整理します。

ここを曖昧にすると、トラブルの元になります。

Q5.有給付与日を統一すると、職員に不利になることはありませんか?

A.設計次第で不利にも有利にもなります。

前倒し付与を行えば、職員にとっては「早く有給がもらえる」メリットになります。

一方で、後ろ倒しになる設計は違法かつ職員不信につながるためNGです。

Q6.就業規則にはどこまで書く必要がありますか?

A.付与日・付与方法・日数は必ず明記してください。

最低限、

-

有給休暇の付与日

-

勤続年数別の付与日数

-

中途入社者の取扱い

は就業規則に記載が必要です。

「慣例でやっている」は通用しません。

Q7.口頭説明だけで運用しても大丈夫ですか?

A.おすすめできません。

労基署調査や職員トラブル時には、就業規則の記載内容が判断基準になります。

特にクリニックでは、院長が善意で運用していても、書面がないことで是正指導を受けるケースがあります。

Q8.有給の「年5日取得義務」との関係はどうなりますか?

A.統一付与とセットで管理が必要です。

付与日を統一すると、全職員の取得期限も同時に管理することになります。

そのため、

-

取得状況の定期確認

-

計画的付与の活用

をしないと、一斉未取得リスクが高まります。

Q9.忙しくて有給を取らせられない場合はどうすればいいですか?

A.「忙しい」は取得拒否の理由になりません。

ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には時季変更権の行使が可能です。

介護・保育・医療現場では、

「取得時期を調整する」運用設計が重要になります。

Q10.有給を使わずに退職した職員にはどう対応すればいいですか?

A.原則として買い取り義務はありません。

ただし、退職時に残っている有給を消化させることは可能です。

「統一付与にした結果、有給が残りやすくなった」という相談も多いため、退職時の取扱いも事前にルール化しておきましょう。

Q11.派遣職員や契約社員も対象になりますか?

A.雇用主が誰かで判断します。

自法人と雇用契約がある職員であれば、雇用形態に関わらず有給付与義務があります。

派遣職員の場合は、派遣元が付与主体になります。

Q12.付与日を年度途中で変更しても問題ありませんか?

A.慎重な対応が必要です。

不利益変更にならないこと、職員への十分な説明、就業規則改定が必須です。

特に保育園・介護事業所では、監査時に説明できる状態が求められます。

Q13.労基署から指摘されやすいポイントは何ですか?

A.次の3点が特に多いです。

-

中途入社職員への付与漏れ

-

パート職員の比例付与ミス

-

就業規則と実態の不一致

付与日統一は「管理が楽」になる反面、ミスが一斉に発生する点に注意が必要です。

Q14.小規模なクリニックでも付与日統一はした方がいいですか?

A.人数が少ないほど、ルール明確化の効果は高いです。

院長の頭の中で管理できていた時代は終わっています。

トラブル予防の観点からも、制度として整理する価値は十分にあります。

Q15.専門家に相談するタイミングはいつがベストですか?

A.「問題が起きる前」がベストです。

有給休暇は、退職・労基署調査・職員不満の引き金になりやすいテーマです。

付与日統一を検討する段階で、介護・保育・医療に詳しい社労士に相談することが、結果的にコストとリスクを下げます。

まとめ(社労士コメント)

有給休暇の付与日統一は、

正しく設計すれば、管理効率・職員満足度の両方を高める制度です。

一方で、設計を誤ると一気に法令違反リスクを抱えることになります。

介護・保育・クリニックという人手不足業界だからこそ、

「楽にするための統一」ではなく、

**「安心して働けるための制度設計」**が重要です。

Q) 体調不良で欠勤を繰り返している職員がいます。ここ1ヶ月間に何日も欠勤しており、業務への支障も大きくなっています。施設としては、急な欠勤は人員配

置の面で問題が多く、また職員本人の健康のためにも療養に専念し、場合によっては退職してもらった方がよいのではないかと考えていますが、どのように対応

したらよいでしょうか?

A) 就業規則などで私傷病に係る休職制度を設けている場合は、すぐに退職してもらうことはできません。施設は職員に対して療養のための休職を命じることにな

ります。その後、休職期間を経過しても復職が難しいのであれば、退職となります。まずは体調不良が続くようであれば、医療機関への受診を促しましょう。

詳細解説:

1.欠勤とは

一般的に「欠勤」とは、職員が本来出勤しなければならない日に、個人的な事情で出勤しないことを指します。労働契約では、職員は所定労働日・所定労働時間に労務を提供する義務を負っており、一方で施設は、労務提供に対し職員に賃金を支払う義務を負っています。職員が私傷病によって一定期間、労務を提供できない場合には、労働契約に基づく労務提

供義務を果たせないことになり、施設は、労働契約の債務不履行として、契約解除を検討することになります。

2.私傷病による休職制度

多くの施設では、職員が病気やケガ、またはその他の事由により、労務提供が困難になった場合、すぐには解雇せず、職員との労働契約を維持したまま、一定期間の労務提供義務を

免除し、回復を待つための休職制度を設けています。休職制度は、解雇を留保とする「解雇の猶予措置」に位置付けられており、休職期間を経過しても復職できない場合には、就業規則の定めに則って退職となります。よって、休職制度は、職員の一定期間の雇用を保障しつつ、無用な退職トラブルを防ぐことにもつながります。

3.休職発令の重要性

休職制度は、職員が施設へ取得の申請をするものではなく、あらかじめ定められた一定の休職事由に該当したときに、施設が職員に命じるものです。休職期間が満了すると退職

となることから、休職期間満了時にトラブルが発生しがちです。このようなトラブルを防ぐために、休職を開始するときには、職員へ書面で通知を行うようにしましょう。

休職制度は、法律上義務付けられるものではなく、任意に制度の設計・運用を行うことができます。休職制度の有無の確認と、休職制度がある場合には、休職の期間や復職の取扱い

に問題ないかを見直すとよいでしょう。

はじめに|すべてを一度にやろうとしなくて大丈夫です

労務対策というと、

-

就業規則

-

人事評価

-

勤怠管理

-

ハラスメント

-

処遇改善加算

など、やることが多すぎて「結局何も進まない」園が少なくありません。

そこで重要なのが、

「労務リスクの大きさ × 今すぐ性」を基準にした優先順位付けです。

労務リスク優先順位マップ【全体像】

【最優先①】労働時間・残業管理(最も危険)

なぜ最優先か?

-

未払い残業代請求に直結

-

労基署是正勧告の対象

-

退職後に一気に噴き出す

園長が今すぐ確認すべきポイント

-

開園前・閉園後の準備は労働時間か

-

行事準備・書類作成はどこで行っているか

-

「自主的」という言葉で処理していないか

👉 ここが曖昧な園は、他が整っていても一発アウトです

【最優先②】休憩が本当に取れているか

よくある誤解

-

「休憩時間はシフトに入れているからOK」

→ ❌ 実態が取れていなければ違法

チェックポイント

-

休憩中に子ども対応をしていないか

-

電話・呼び出しが常態化していないか

-

一斉休憩になっていないか

【次に対応③】就業規則が現場とズレている問題

危険な状態

-

何年も見直していない

-

法人用のひな型のまま

-

園長自身が内容を把握していない

起こるトラブル

-

退職時の揉め事

-

問題職員への対応ができない

-

園のルールが守られない

👉 就業規則は**「あるかどうか」ではなく「使えているか」**が重要です。

【次に対応④】ハラスメント・人間関係トラブル

最近増えている相談

-

主任・ベテラン職員の強い指導

-

感情的な叱責

-

「保育のため」という名目の圧力

園長の盲点

-

「悪気はないから大丈夫」

-

「保育業界はこういうもの」

👉 **ハラスメントは「受け手基準」**です。

【中長期⑤】人事評価制度(定着率に直結)

後回しにされがちだが重要

-

評価基準がない

-

昇給理由が説明できない

-

園長の感覚評価になっている

効果

-

定着率アップ

-

不満の見える化

-

園長の判断負担が激減

【中長期⑥】給与・処遇改善加算の説明不足

トラブル例

-

「加算はどこに行ったの?」

-

職員間で不信感が広がる

-

退職理由として表面化しないが根深い

👉 支給している=納得している、ではありません

【余力が出たら⑦】キャリアパス・育成制度

これは「攻め」の労務対策です。

-

若手が将来像を描ける

-

中堅が辞めにくくなる

-

採用時のアピールにも使える

【保育園専門社労士のコメント】園長が全部背負う必要はありません

労務トラブルが多い園ほど、園長先生が一人で抱え込んでいます。

しかし、リスクの大半は「仕組み」で減らすことができます。

重要なのは、完璧を目指すことではなく、

「危ないところから順に手を打つ」ことです。

まとめ|労務リスク対策は「順番」が9割

-

最初にやるべきは 労働時間・休憩

-

次に 就業規則・ハラスメント

-

その後に 人事評価・処遇説明

この順番を間違えなければ、

労務トラブルは確実に減っていきます。

結論:保育園経営は「現場」だけでなく「バックオフィス改革」が鍵

保育園の人手不足が深刻化する中、「保育の質をどう守るか」「職員の負担をどう減らすか」は多くの園長先生の共通課題です。

その解決策の一つが、バックオフィス業務の合理化・省力化です。

給与計算、勤怠管理、各種申請業務など、保育以外の業務を効率化することで、職員が本来注力すべき「子どもと向き合う時間」を確保できます。

なぜ今、保育園のバックオフィス合理化が必要なのか

保育園のバックオフィス業務は、以下のような特徴があります。

-

少人数体制で業務が属人化しやすい

-

法改正(労働法・処遇改善加算など)への対応が煩雑

-

手書き・Excel管理が多くミスが起きやすい

これらを放置すると、

事務担当者の疲弊 → 離職 → 業務停滞 → 園全体のリスク増大

という悪循環に陥ります。

【具体案①】勤怠管理のデジタル化で毎月の集計業務を削減

まず着手しやすいのが勤怠管理の省力化です。

-

タイムカード → クラウド勤怠管理へ移行

-

シフト管理・残業時間の自動集計

-

有給休暇の自動付与・残日数管理

これにより、

毎月数時間かかっていた集計作業が数分で完了するケースも少なくありません。

また、労基署対応や監査時の資料提出もスムーズになります。

【具体案②】給与計算のアウトソース・システム化

保育園の給与計算は、以下の理由で特に煩雑です。

-

処遇改善加算の反映

-

シフト制・短時間勤務職員が多い

-

手当が多く計算が複雑

給与計算ソフトの導入、または**外部専門家への委託(BPO)**により、

-

計算ミス・支給漏れの防止

-

担当者の精神的負担の軽減

-

法改正への自動対応

といった効果が期待できます。

【具体案③】書類作成・申請業務の標準化・テンプレ化

保育園では、自治体提出書類・内部書類が非常に多くなりがちです。

-

雇用契約書

-

就業規則・各種規程

-

処遇改善計画書・実績報告書

これらをテンプレート化・電子管理することで、

-

作成時間の短縮

-

記載漏れ・誤記の防止

-

担当者変更時の引き継ぎが容易

といった省力化が実現します。

【具体案④】業務の「属人化」を防ぐマニュアル整備

「〇〇さんしか分からない業務」がある園は要注意です。

業務フローを可視化し、簡単なマニュアルを作成するだけでも、

-

急な退職・休職時のリスク軽減

-

新人事務職員の早期戦力化

-

園長の業務負担軽減

につながります。

完璧なマニュアルは不要で、「誰が見ても最低限分かる」レベルで十分です。

【具体案⑤】社労士・専門家の活用で“判断業務”を外出しする

バックオフィス業務には、「作業」だけでなく「判断」が必要な業務も多く存在します。

-

問題職員への対応

-

休職・復職の判断

-

労基署・監査対応

これらを専門家に相談できる体制を整えることで、

園長先生が一人で悩む時間を大幅に減らすことができます。

Q&A:保育園バックオフィス合理化のよくある質問

Q. 小規模園でも合理化は必要ですか?

A. むしろ小規模園ほど効果が大きいです。限られた人員で運営するため、省力化の恩恵を強く受けます。

Q. ITが苦手でも導入できますか?

A. 最近のシステムは直感的で、サポートも充実しています。専門家の伴走支援を受けるのも一案です。

筆者コメント(実体験より)

私自身、保育園のバックオフィス支援に携わる中で、

「もっと早く合理化しておけばよかった」という声を何度も耳にしてきました。

バックオフィス改革は、単なるコスト削減ではなく、職員定着・保育の質向上への投資です。

まとめ:バックオフィス合理化は“攻めの経営”

保育園のバックオフィス合理化・省力化は、

-

職員の働きやすさ向上

-

離職防止

-

園長の負担軽減

を同時に実現する重要施策です。

まずは「一つだけ」改善することから、ぜひ始めてみてください。

⇒介護・医療業界の給与計算をサポートする社労士BPOサービス | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング

保育業界に特化した人材サービスを展開する株式会社アスカ(本社:群馬県高崎市、代表取締役会長:加藤秀明)が運営するスカウト型採用サービス「保育士スカウト」は、登録保育施設数が20,000件を突破いたしました。

これは、全国の保育園・幼稚園・認定こども園等の約半数にあたる施設が本サービスを利用していることを示しており、保育業界における採用手法の新たな選択肢として広く浸透しています。(注1)

(注1)こども家庭庁「保育所等関連状況とりまとめ(令和7年4月1日)」より 全国の保育所等数は39,975か所

深刻化する保育士不足と、採用のミスマッチという課題

少子化が進む一方、共働き世帯の増加などを背景に保育ニーズは高止まりしており、保育士不足は全国的な社会課題となっています。その中で、採用後のミスマッチや早期離職は、現場の負担増や保育の質低下につながる要因として長年課題視されてきました。

「保育士スカウト」は、こうした課題に向き合い、施設から保育士へ直接アプローチできるスカウト型の採用支援サービスとして誕生しました。

東京都福祉保健局の調査では、保育士の離職理由として「職場の人間関係」が最も多く報告されています。これに加え、業務量や給与、勤務時間といった労働条件のミスマッチも大きな要因です。こうした早期離職を防ぐためには、採用の段階で園と求職者が互いの理念や実態を深く理解し合い、納得感を持って入職することが不可欠といえます。

「人を待つ採用」から「想いを届ける採用」へ

本サービスでは、施設が保育方針や職場環境、想いをプロフィールとして発信し、それに共感した保育士と直接つながることができます。求人票だけでは伝わりにくい園の魅力を可視化できる点が特長で、条件面だけでなく価値観や働き方を重視したマッチングを実現し、事前に理解を深めることで入職後のミスマッチを防ぐことが可能です。

また、保育業界に精通した専任コーディネーターが、導入時の初期設定から効果的な運用までを一貫してサポートしており、スカウト型採用の経験がない施設でも、円滑かつ効果的に利用できるサポート体制を整えています。

利用拡大の背景にある、現場目線のサービス設計

登録施設数が20,000件を突破した背景には、

・保育に特化したサービス設計

・全国21拠点による地域密着型サポート

・採用後の定着まで見据えた伴走支援

・従来の3分の1以下の価格設定(※一般的な人材紹介との比較)

といった、現場目線を重視した取り組みがあります。

こうした姿勢が評価され、全国の多くの保育施設に選ばれています。

また、自治体からの依頼も年々増加しており、導入の手軽さや安定した人材確保の面で高い評価をいただいております。

株式会社アスカは今後も、保育士不足の解消と保育の質向上を目指し、採用支援にとどまらず、「人が定着し、選ばれる園づくり」を支える存在としてサービスの進化を続けてまいります。

サービス概要

サービス名:保育士スカウト

内容:保育業界に特化したスカウト型採用支援サービス

対象:保育園・幼稚園・認定こども園・療育施設 ほか

URL:https://www.hoikushiscout.com/

A、何をどのように頑張れば、階層を上がっていくことができるのかを決めるのが、キャリアパスの中で最も重要なルールのひとつである「任用要件・昇格条件」です。

この任用要件を決定して、職員にオープンにし丁寧に説明することが必要です。尚、任用要件では、次の4つの視点で検討をすすめれば良いと考えています

- 前等級における最低勤務年数

「リーダーを最低3年やらないと主任は務まらない」というような発想があると思いますが、このような考え方を昇格の条件として、1級は2年以上、2級は3年以上などのような形で採り入れます。そして各階層の滞留年数を決めます。つまり昇格を考えるときにも、この年数経過が一つの要件になります。 - 資格

- それぞれの等級で取得してほしい資格を昇格の条件として用いるという考え方です。

- 実務経験

「優秀なケアスタッフだったのに、リーダーにしたらプレッシャーから力を発揮できず、結局もとの立場に戻さざるを得なくなった・・・」などというミスマッチをなくすために、指導監督職(主任等)になる前に、一般職の間に、一度でも委員会の委員長や行事のリーダー等をつとめた経験がある事などを、昇格条件にするケースもあります。少し大きな事業所では、複数の事業所を経験していないと(異動していないと)管理者になれないというルールもこの類です。 - 人事評価

人事評価制度を取り入れている事業所では、必ずといっていいほど、その結果を昇格の条件に用いています。「階層に求められる業務ができているか」を評価しているのであれば、その結果を次の段階に進めるか否かの判断基準に加えるというのは、極めて合理的な方法です。