福祉

ケアマネジメントの現場が今、大きな変革の時を迎えている。

テクノロジーの活用や生産性向上の遅れがしばしば指摘されてきたが、いまや各社が成果を競い合うフェーズに移りつつある。人材確保の難しさが年々増していく事業環境が動きを加速させた。都市部でも地方でも、処遇改善や働きやすい職場づくりが一段と問われるようになっている。

◆「人の力を人のために」

「テクノロジーを使って業務を効率化し、人が人と向き合う時間を取り戻す。人の力を真に人のために解き放つ」。長谷川徹代表の視座は明快だ。

横浜市の「トライドケアマネジメント」を取材した。2016年に創業し、居宅介護支援1本に専念。在籍する約10名のケアマネジャーが地域で活動を展開している。

経営理念は「ホスピタリティ」と「人材育成」の2本柱。生産性向上や負担軽減の取り組みが高く評価され、8月に今年度の「働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰」を受けた。

出発点は、ボトルネックとなっている紙文化・アナログ思考への不満、このままではいけないという焦りだった。

各種書類の印刷、郵送、回収、確認、転記、FAX、電話…。時間も費用も慣習の重みに押し流され、ケアマネジャーが本来持つべき時間が失われていく。長谷川代表は、「業務の効率化を実現しなければ、最も重要な人と人との関わりが脇に追いやられてしまう」と話す。だからこそ課題を言語化し、工程を分解して業務の再設計に乗り出した。力を入れた取り組みは、ケアプランデータ連携システムの本格運用と事務職員の役割拡張、そして事業所内の合意形成・納得感の醸成だ。

◆ データ連携の波を自ら起こす

ケアプランデータ連携システムの導入率は、横浜市もいまだ限定的な水準にとどまっている。

「トライドケアマネジメント」はこれを踏まえ、まずケアプランの作成・交付や給付管理などの業務を精査。現実的にどの部分をシステムで置き換えられるか、ひとつひとつ明確にしていった。同時に、事業所内での運用方法を具体的に検討。実際に導入する前から、定期的な会議で職員に得られるメリットを繰り返し説明した。

「便利そうだからやってみよう、というよりは、解決すべき課題を皆で一緒に確認しながら、『これなら進められるね』という合意を積み上げていった」と長谷川代表。疑問や不満をできるだけ残さないようにして、チームの意識を1つにまとめることを重んじた。システムの導入後は活用ルールを明確にし、それが徹底されるようきめ細かくサポートしている。

長谷川代表は、「ケアプランデータ連携システムを活用することは、もはや業界の大きな流れになっている。好きか嫌いかは置いておいて、皆で協力して取り組まないといけない局面に来た」と強調する。

その姿勢は、周囲の介護サービス事業者への働きかけにもつながっている。導入初期の“面倒”を共有しつつ、システムを活用することの重要性の周知に取り組んでいるほか、普及促進に向けたセミナー活動にも参画してきた。

システムの連携先は運用2年強で35事業所へと拡大した。フリーパスキャンペーン開始以降、8月時点で76社と連携。現在も増加を続けている。「必要なら最初の一歩は私たちも一緒に歩み出す。仕組みが回れば便利さは自然に理解されていく」。システムの普及を待つだけでなく、「自ら広げて便利な環境を作り出す」という積極的な姿勢で臨んでいる。

まず、事業所で必要な事務作業の内容を丁寧に確認。事務職員とケアマネジャーの役割分担を段階的に進めていった。

事務職員にケアマネジメントプロセスを理解してもらう勉強会も開催。無理のない範囲で、関連する知識を深めてもらっている。制度改正や報酬改定などの際には、ケアマネジャーと事務職員が定期的にミーティングを行うことで、適切な分業の実現を継続的に図っている。

こうした積み重ねの結果、これまでケアマネジャーが抱えていた定型業務の一部が事務職員に移り、ケアマネジャーが“専門職にしかできない業務”に集中できる体制を作った。

長谷川代表は「単なる電話番や紙ベースの事務処理など、退屈で非効率な業務に人を縛らない。事務職員が後方支援のプロとして価値を生めるようにしている」と語った。役割の再定義・拡張は事務職員のやりがいを高め、相互尊重にも結びつく。テレワークも柔軟に認め、働きやすさと成果が両立する環境の整備に心血を注いでいる。

◆「仕事の仕方を大きく変えていく」

生産性向上の果実は、処遇改善へと確実に結びついている。

ケアマネジャーの平均年収は427万円から491万円へ(役員・新入を除く)アップ。ケアマネジャー1人当たりの担当要介護者数は平均で34.5人から43.7人に増えたが、過負荷はなく無理な残業にも至っていない。

紙の提供票の枚数は月2100枚から1350枚へ削減され、FAXに費やす時間も月4.75時間から2.75時間に短縮した。さらに、有給休暇の取得率も74%から83%へ上昇させた。

長谷川代表は言う。「今はもう、単にテクノロジーを使えればいいという段階ではない。業務フローの中核に位置付け、仕事の仕方を大きく変えることを考えるべきではないか」。ケアプランデータ連携システムの活用と分業を核に、テクノロジーが脇を固め、人が主役としてさらに活躍する環境づくりを目指している。

人材確保の競争が厳しさを増すなか、事業者にとって処遇改善や働きやすさの追求の意味合いは変わった。「あれば喜ばれる施策」から「無いと敬遠される施策」へ。いまや事業継続の最重要戦略と言っていい。

◆ 適切な分業が相互尊重に

並行して進めたのが、ケアマネジメントを支える後方支援の強化だ。

まず、事業所で必要な事務作業の内容を丁寧に確認。事務職員とケアマネジャーの役割分担を段階的に進めていった。

事務職員にケアマネジメントプロセスを理解してもらう勉強会も開催。無理のない範囲で、関連する知識を深めてもらっている。制度改正や報酬改定などの際には、ケアマネジャーと事務職員が定期的にミーティングを行うことで、適切な分業の実現を継続的に図っている。

こうした積み重ねの結果、これまでケアマネジャーが抱えていた定型業務の一部が事務職員に移り、ケアマネジャーが“専門職にしかできない業務”に集中できる体制を作った。

長谷川代表は「単なる電話番や紙ベースの事務処理など、退屈で非効率な業務に人を縛らない。事務職員が後方支援のプロとして価値を生めるようにしている」と語った。役割の再定義・拡張は事務職員のやりがいを高め、相互尊重にも結びつく。テレワークも柔軟に認め、働きやすさと成果が両立する環境の整備に心血を注いでいる。

◆「仕事の仕方を大きく変えていく」

生産性向上の果実は、処遇改善へと確実に結びついている。

ケアマネジャーの平均年収は427万円から491万円へ(役員・新入を除く)アップ。ケアマネジャー1人当たりの担当要介護者数は平均で34.5人から43.7人に増えたが、過負荷はなく無理な残業にも至っていない。

紙の提供票の枚数は月2100枚から1350枚へ削減され、FAXに費やす時間も月4.75時間から2.75時間に短縮した。さらに、有給休暇の取得率も74%から83%へ上昇させた。

長谷川代表は言う。「今はもう、単にテクノロジーを使えればいいという段階ではない。業務フローの中核に位置付け、仕事の仕方を大きく変えることを考えるべきではないか」。ケアプランデータ連携システムの活用と分業を核に、テクノロジーが脇を固め、人が主役としてさらに活躍する環境づくりを目指している。

人材確保の競争が厳しさを増すなか、事業者にとって処遇改善や働きやすさの追求の意味合いは変わった。「あれば喜ばれる施策」から「無いと敬遠される施策」へ。いまや事業継続の最重要戦略と言っていい。

長谷川代表は、「大切なのは事業所内で進む方向を確認すること。あとは当たり前を徹底していくだけ」と説明し、こう続けた。「業務の効率化は目的ではなく手段。その先に、人と人が向き合える職場をどう作るかが問われている」。

現場の小さな改善の積み重ねが、未来の標準を形づくる。他のあらゆる業界と同じように、介護現場にもこれと正面から向き合うことが求められている.

採用内定者にメンタル不調が発覚した時の対応

このような場合、一度出した内定を取り消すことができるものでしょうか。というご質問です。

内定取り消しのハードルは高い

1,採用内定とは、やむを得ない事情があった場合には内定を取り消すことがという条件付きの労働契約と解されます。内定を取り消すことが可能な事由とは「採用内定当時は知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として取り消すことが趣旨、目的に照らして、客観的に合理的で社会通念上相当として是認できるものに限られる」とされています(最高裁判例)。つまり採用内定時に知っていたら採用することはなかった、という客観的に合理的で社会通念上相当とみとめられるような重大な事実が存在しなければ、採用内定の取り消しは認められません。ご相談のメンタル疾患の場合、症状が重く通常の勤務ができないと予測される場合には、採用内定の取り消しが認められる可能性は高いと思われます、一方で、採用面接の際に、メンタル疾患が疑われるような言動があったにも関わらず内容を出した場合には取り消しが難しくなる場合もあります。

ではどうしたらいいのか(対応策)

まず、業務遂行能力や適性を判断する材料として、内定者に「病歴の申告」を求めることは有効でしょう。メンタル疾患を理由としての採用拒否は必ずしも違法ではありませんが、採用前の健康診断にメンタルヘルス疾患の検査を行うことは応募者の同意が必要になります。またプライバシー保護や人権侵害にならないように細心の注意が必要です。

また採用内定時に書面を取り交わしておくことも有効です。たとえば、入社時の労働条件を記載した「採用意向確認書」をわたし、同時に「入職承諾書」に署名・捺印をしてもらいます。この入職承諾書に「入職時期、疾病などで就業困難と認められるとき」という一文をいれることで、不測の事態が生じた場合の抑制効果あるものと思います。

65歳以上の就業者数は介護現場を含む「医療・福祉」の伸びが際立っている

総務省が「敬老の日」にあわせて14日に公表した統計によると、65歳以上の就業者数は介護現場を含む「医療・福祉」の伸びが際立っている。

「医療・福祉」の65歳以上の就業者数は2024年で115万人。10年前の約2.3倍に増え、産業別で「卸売業・小売業(133万人)」に次ぐ2番目の多さとなった。

他の産業と比べても増加幅が大きく、「サービス業」や「卸売業・小売業」、「建設業」などの増加幅を上回っている。

「医療・福祉」の就業者に占める65歳以上の割合は、2024年で12.5%。10年前(6.7%)より高齢者の比重が大きく増加

「医療・福祉」の就業者に占める65歳以上の割合は、2024年で12.5%。10年前(6.7%)より高齢者の比重が大きく増していることが分かった。

また、2024年の65歳以上の就業者数は全体で930万人に達し、2004年以降21年連続で前年を上回り、過去最多を更新した。高齢者の労働参加は一層進んでおり、就業者全体のおよそ7人に1人が65歳以上となっている。

少子高齢化の進行とともに、社会・経済を支える高齢者の存在感が一段と強まっている。65歳以上の人口は3619万人に達し、総人口に占める割合は29.4%と過去最高を記録した。

A、命令がなく、業務とは無関係な早めの出勤については、給料を支払う必要はありません。

労働時間とは

労働時間とは原則として「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことを言います。つまり、院長の指示命令がないのもかかわらず勝手に出勤している時間というのは労働時間ではありません。

業務命令はなくとも業務上必要な時間は労働時間

しかし、始業時間8時30分からでも「8時15分に出勤して、これとこれをやっておかなければ、診察の受付時間である8時30分には開始できない」という場合があります。このことを院長がわかっていながらスタッフの善意に頼ったままで積極的な対策を講じない場合、

この15分は黙示の業務命令の下行った業務として業務時間として扱われます。命令がなくとも15分前出勤が常態化しているのであれば、業務上必要な時間であり、それは労働時間になる可能性が高いといえます。

そもそもクリニックの始業時案は、診療受付までの準備を要する時間を見積もったうえで設定されますから8時30分の受付開始時間と同時に労働時間がスタートするといったところは聞いたことがありません。つまり、準備時間を15分と見積もるなら、8時15分が始業時間になるわけです。

掃除などをしてくれる場合には

質問のポイントは 例えば8時30分からの勤務時間開始でよいにも関わらず、8時からきて作業をしている場合にはどうするか」という点にあります。指示していないけれど、何かやっている、そしてタイムカードをおしている、するとこの時間に対価を支払うべきであるか、という疑問が出てくるであろうと思います。

しかし冒頭に述べたように、あくまで労働時間は指揮命令下にある時間です。自主的に作業をしていることに対して原則、給与の支払いは必要ありません。

職場の人間関係にも配慮する

また「8時30分始業なのに、一番の先輩社員が8時に出勤しているため他のスタッフが全員8時に出勤している」といったケースもあります。そうすると新しく入ったスタッフから「事実上強制的に出社させられているのになぜ給料がでないの」といった文句が出てきます。そのような場合に、早く出勤するスタッフに「ほかのスタッフが影響を受けるので、あまり早く出勤しないように配慮してほしいこと」もしくは「早く出勤するのは構わないが、他のスタッフに同時の時間に出勤することを強制しないように」と伝える必要があります。

自主的に早く出勤するスタッフにも、それぞれの理由があるのでしょう。準備をしっかりとしてから仕事を始めたいというプロ意識から早く出勤するスタッフもいるでしょう。仕事の喜び、積極性、職場への貢献やチームワークといった仕事観を否定することのないよう、伝え方には十分配慮する必要があると思います。

タイムカードの管理

タイムカードの打刻時間は原則としてクリニックに入った時間と出た時間を示しており、必ずしもそのすべてが労働時間になるわけではありません。業務がおわりスタッフ間でおしゃべりをして帰る場合などその時間まで給料を支払う必要はないのです。

ただし注意しなければならないのは、おしゃべりの時間わからないと、タイムカードの出勤時間から退勤時間までの時間がそのまま労働時間とみなされてしまう可能性があるということです。そのため「時間外労働は、院長の指示で行うものでおこなうものである」と周知しておくとともに、院長が承認しなかった時間がある場合にはその都度記載しておくなど、適切に把握しておくことが必要です。よくあるのは、タイムカードと時間外労働申請を並行して取り入れているケースです。例えば、17時間までの勤務の人が17時半にタイムカードが押されているような場合、時間外申請が「患者対応のため15分残業」となっていれば15分の残業代を支払えばよいということになります。このように時間外労働の管理があれば、タイムカードを押していたとしても、その分の給料をすべて支払う必要はないということになります。

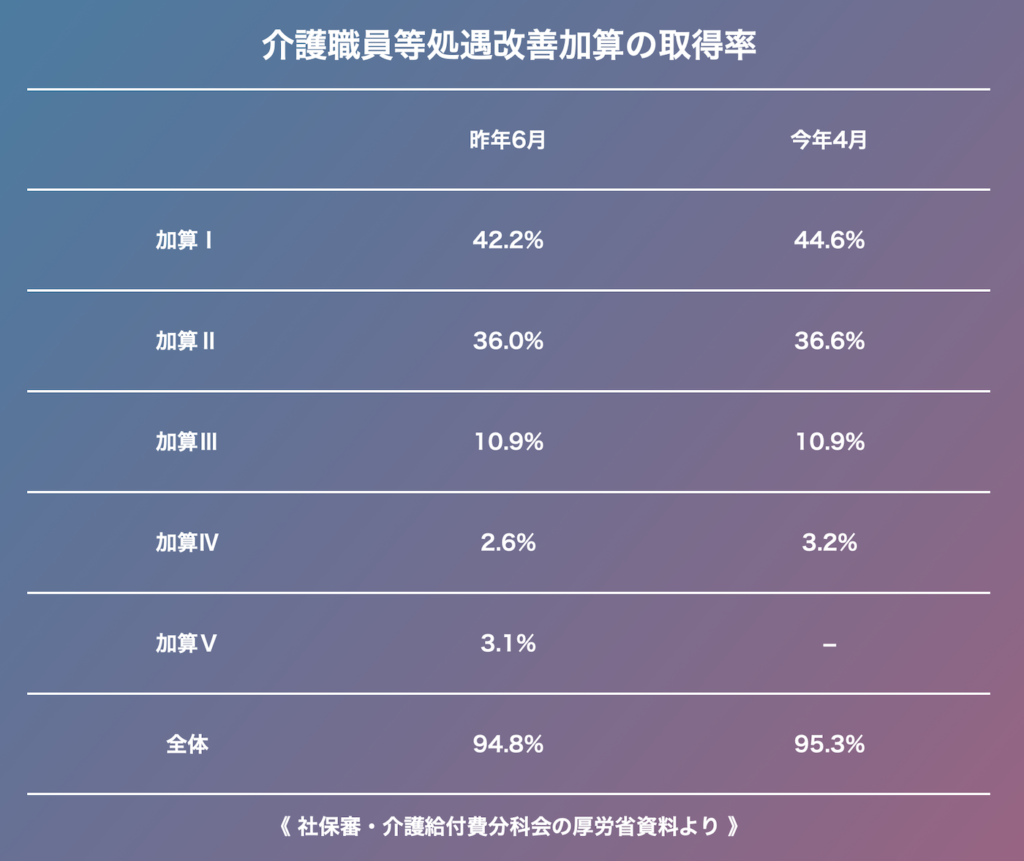

介護報酬の「処遇改善加算」の取得率が、今年4月時点で95.3%にのぼったことが分かった。

厚生労働省が5日に開催した審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)に最新データを報告した。

各区分の取得率は表の通り。最上位の「加算Ⅰ」は44.6%の事業所が取得していた。「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」の合計は81.2%。

※ 旧3加算を一本化した「介護職員等処遇改善加算」は、昨年6月から創設された。今年4月からは、

経過措置区分の加算Ⅴが廃止されたほか、取得要件の弾力化も適用されている。

取得率をサービス別にみると、格差が非常に大きい。

例えば最上位の「加算Ⅰ」。特養では79.1%と約8割に達する一方、訪問介護

(39.5%)や通所介護(39.2%)、グループホーム(33.0%)では4割を下回っている。最低は地域密着型通所介護の23.9%。

厚労省が審議会に提示した資料によると、介護職員の賃金水準は依然として全産業平均を大幅に下回っている。

統計の最新データ(2024年賃金構造基本統計調査)では、全産業平均が月38.6万円なのに対し、介護職員は月30.3万円。その差は8.3万円となっている。

こうした状況を背景に、審議会では委員からさらなる処遇改善の実現を求める声が相次いだ。

厚生労働省は今月から、介護報酬の「処遇改善加算」の見直しに向けた具体的な議論を開始した。

来年度の期中改定を見据えた動き。介護職の賃上げを前に進めるために何をすべきか、5日に開催した審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で委員から意見を聴取した。

賃上げを本当に実施するのか、その規模、幅、財源のあり方などの根幹部分は、今秋に誕生する新たな政権の枠組みが年末までに決めることになるが、今のうちからディテールの議論を重ねていく狙いがある。

政府が見せている前向きな姿勢が後退しないかどうかが焦点だ。

石破政権は今年の「骨太の方針」に、「介護・障害福祉職員の他職種と遜色のない処遇改善に取り組むとともに、これまでの処遇改善の実態を把握・検証し、今年末までに結論が得られるよう検討する」と書き込んでいた。厚労省は今回、こうした「骨太の方針」の記載内容を踏襲する形で、次のような認識を明示した。

「介護など公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要がある」

「過去に類のない異次元の賃上げを」

この日の意見交換は、早期の十分な賃上げの実現を求める委員の大合唱となった。

日本医師会の江澤和彦常任理事は、「来年度は過去に類を見ない異次元の力強い処遇改善が不可欠」と強調。「介護職員がいなくなれば我が国の介護は消滅してしまう。処遇改善の財源が必要不可欠であることは、全員で共有すべきこと」と呼びかけた。

全国老人保健施設協会の東憲太郎会長は、「介護業界を崩壊させないためにも、少なくとも他産業に引けを取らない賃上げが必要。来年度からではなく、補正予算などによる今年度内の賃上げ対応も必須」と主張した。

日本介護支援専門員協会の濵田和則副会長は、「介護職員の処遇改善が図られるのであれば、介護支援専門員については少なくとも同等か、これまで処遇改善加算の対象でなかったことも考慮した対応を強く要望する」と訴えた。

このほか、健康保険組合連合会の伊藤悦郎常務理事は、「利用者負担や保険料負担とのバランス、あるいはそれぞれの納得感も非常に大切」とクギを刺した。今後、厚労省は政局の行方も横目に見つつ具体策の議論を進めていく考えだ。

国の今年度の「デジタル中核人材養成研修」が開催される。厚生労働省が1日に介護保険最新情報のVol.1416で周知し、現場の関係者に広く参加を呼びかけた。

どの業界も人手不足が顕在化するなか、介護現場でも生産性向上が喫緊の課題。厚労省は通知で、「いま求められているのは、限られた人員でも質の高いケアを継続的に提供できる体制を構築すること」と改めて説明した。

今回の研修は、現場で課題を見つけて改善策を立案・推進できる中核人材、職場の実践力を高めるリーダーシップのある人材を養成することが目的。

導入が進むテクノロジーをより有効に活用することで、介護の質の向上や職員の負担軽減、働きやすい職場環境の整備につなげる狙いがある。

厚労省は7月にまとめた「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」でも、「デジタル中核人材」を養成・配置することの必要性を強調していた経緯がある。

研修の開催期間は今年10月から来年2月まで。Zoomなどを活用したオンライン形式で行われる。参加費は無料。

研修は事前課題に加え、3日間のオンライン授業や自職場での実践、確認テストなどで構成される。修了者には修了証が発行され、介護サービス情報公表制度の報告事項として活用することもできる。

研修の対象者は、介護事業所・施設での勤務経験が3年以上あり、業務改善やテクノロジーの導入に関わっている、または今後取り組みたいと考えている人。定員は1500人で、申し込みは日本介護福祉士会の研修管理システム「ケアウェル」を通じて行う。

デジタル中核人材養成研修の詳細や参加申し込みはこちらから→

【メルマガ読限定】注目セミナーの無料アーカイブ配信が 決定しました。 9月17日に開催した下記セミナーを10月31日まで無料で アーカイブ配信します。 「処遇改善加算の新要件を一気に攻略! キャリアパス要件 × 生産性向上要件 実践セミナー ~2025年度末までに押さえるべきポイントと現場実装のコツ~ お申込みはこちらから →申込フォーム リンク

処遇改善加算の新要件を一気に攻略!

キャリアパス要件 × 生産性向上要件 実践セミナー2025年度末までに押さえるべきポイントと現場実装のコツ

本セミナーでは、2本立てで、今年度末までに要件を満たし加算Ⅰ・Ⅱ取得を目指すための実践ノウハウをお伝えします。

●2025年9月17日(水)14:00~15:00 オンライン開催(ZOOM)

第1部 キャリアパス要件の整備方法と実務対応

講師:社労士法人ヒューマンスキルコンサルティング 林 正人

第2部 生産性向上要件を満たすためのICT活用・業務改善手法

講師:株式会社ビーブリッド 高橋 敏明

●費用は無料

●こんな方におすすめです!

・今年度中に処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを取得したい

・キャリアパス要件の整備が進んでいない

・生産性向上要件への取り組み方法に悩んでいる

・ICTや業務改善の実践事例を知りたい

●お申込みはチラシをご確認ください。

または、担当者 吉田または佐々木までお電話にてお申し込みください。

Q 上司Aが部下Bに対し、Bが作成した文書の誤字脱字が多くミスが多いとして、業務上の注意指導をしましたが、それでも改まらなかったので、再度、前回よりきつく注意したところ、Bは「パワハラです」と言って注意指導を受け入れようとしません。注意指導はどのような場合にパワハラになりますか?

A

パワハラに関し実際に何をすればパワハラになるのか、十分に理解できている方は以外と少ないのではないでしょうか。そのため本来、部下を指導監督する上司が、これはパワハラにあたるのか、などと判断に迷ってしまうこともあると思います。さらに本設問のようにちょっと厳しく注意すると部下から「パワハラだ」などと言われると上司は注意する出来ないのではないかと思ってしまうケースも散見されます。そこで、まずはパワハラに関する基本的な考え方について検討したいと思います。

パワハラにつては、法律上の定義があるわけではありませんが、厚生労働省は「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義しています。

つまり注意指導そのものがパワハラにあたるものではなく、注意指導の程度や態様が度を越している場合にはパワハラにあたる可能性があるということになります。裁判上も、注意指導の目的は正当なものであったとしても、感情的になって大きな声を出したり、部下の人間性を否定するかのような表現を用いて叱責した点などは「社会通念上、許容される範囲を超える」としています。

御質問のケースでは、上司は部下の誤字脱字が多いことを、業務を対象にして注意指導を行っていると言えます。しかしながら部下は注意されたにも関わらず改善されないだけでなく、反抗的な態度をとってきたとのことですから、その分厳しく注意するのは当然と言えます。もちろん、先に述べた人格否定を行う、大声で怒鳴るといった注意指導は行き過ぎですが、そうでない限り、上司の注意指導はパワハラとはいえないでしょう。注意指導を行うときには、くれぐれも冷静に行うことが大切です。

現場の記録とその確認を効率化する新たな音声アシスタント

介護ソフト大手のNDソフトウェアが、現場の記録とその確認を効率化する新たな音声アシスタント「ほのぼのVoice」を正式にリリースした。

介護事業所・施設向けの「ほのぼのNEXT」と連携し、スマートフォンとワイヤレス軟骨伝導ヘッドホンなどを通じた音声入力だけで、いつでも、どこでも、誰でも簡単に、記録の入力や内容の確認を行えるのが最大の特長だ。「ほのぼのNEXT」があれば無料で利用できる。

記録業務の負担軽減は、多忙を極める現場の喫緊の課題。NDソフトウェアは今回、音声操作に特化した「ほのぼのVoice」の無料提供でその解消を後押しする。

設計のコンセプトは「記録をケアに限りなく近づける」。

入力は利用者の名前や記録内容などを話しかけるだけ。利用者の過去の状態やバイタル、食事量、排泄状況などの情報も、声かけのみで瞬時に引き出すことができる。

設計のコンセプトは「記録をケアに限りなく近づける」。歩きながら、手を洗いながら、片付けながらといった場面で、スムーズに記録の入力・確認が可能。介護職の手を止めることなく、ケアの質を損なうことなく、様々なシーンで記録・確認を済ませることができる。

実際に記録する際は、音声アシスタントが内容を復唱してくれるため、入力ミスの不安はない。間違いに気付いた際は、送信前にアプリで修正できる仕様。当然、入力データは「ほのぼのNEXT」と即時に連携・共有されていく。

単に正確に残すだけでなく、リアルタイムで簡単に入力でき、誰もがすぐに活用できるもの。NDソフトウェアは「いい記録」をこう定義する。「ほのぼのVoice」で日々の記録を効率的に蓄積し、「ほのぼのNEXT」で利用者の傾向などを正確に把握することで、次の予測・改善につなげるというデータ活用の好循環を目指す。

NDソフトウェアの開発担当者は、「AI技術を活用した介護システムの開発をさらに推進し、製品力の強化を図ることで、介護分野におけるリーディングカンパニーとして発展し続けたい。今後も現場の声に耳を傾け、笑顔あふれる介護の未来を皆さまと共に築きたい」と述べた。

また、松山庸哉代表取締役社長は、「記録が、未来を変える。NDソフトは、AIの力で“記録”を“価値”へと昇華させます。過去の記録を振り返り、今に活かすことで、介護・障害福祉の現場に新たな可能性を。記録 × データで、ケアの質と経営力の両立を支援し、事業所の未来をともに築いていきたい」と語った。