福祉

個人的な自己研鑽のため、という理由で、提示後も数時間残っている職員がいます。自己研鑽のためとはいえ、実際には利用者のケアにも入っており、仕事をしているのと変わりわないように思います。本人からは「仕事をしているわけでないので報酬はいらない」と言っていますが、この場合には払わなくていいのでしょうか?

A,

使用者が指揮命令をしていないのであれば、残業代を支払う義務はありません。ただし使用者が残業を明確に命令していなくても、残業代を支払う義務が生じるケースもあるので注意が必要です。これには、言葉や書面で明確に指示をしていなくても、実質的に指示があったと推定される場合があります。例えば、定時後に数時間残っている理由が、他の利用者をケアする職員が不足していた、あるいはいなかったなどの事情があった場合、使用者が残業指示をしていなくても黙示的な指示があったとみなされ残業代を支払う必要があります。

対策としては、残業する場合には、上司の許可を受け、かつその内容に関し職員から報告をうけるなど、職員が勝手に残業をすることのないよう制度として定着させることをお勧めいたします。

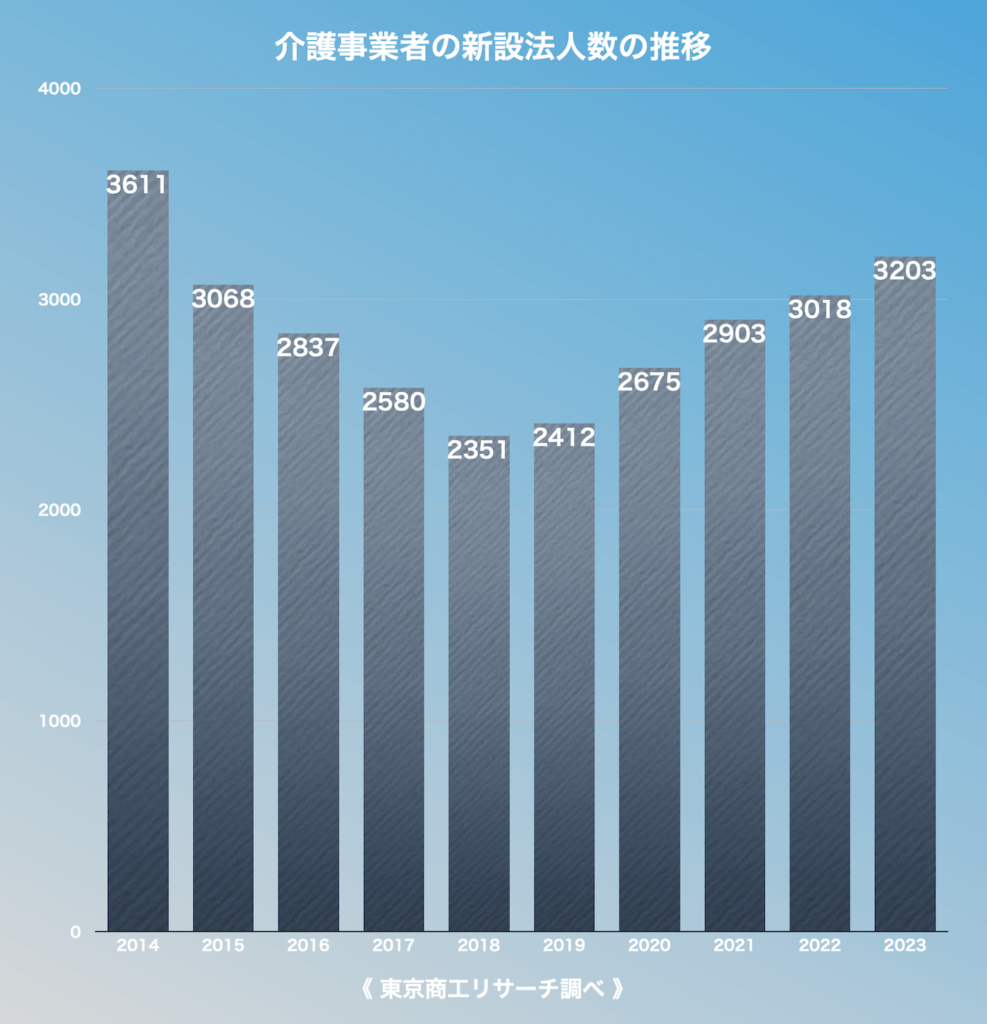

東京商工リサーチは25日、介護業界にフォーカスして法人の新設の動向をまとめたレポートを新たに公表した。

それによると、昨年1年間に新設された介護事業者の法人は3203社。5年連続で前年を上回った。訪問介護や通所介護などの展開を計画する事業者が多い。

昨年の数字は過去10年で2番目の水準。都市部を中心とした安定的な介護ニーズの拡大が背景にある。

一方、介護業界は足元で事業者の倒産、休廃業、解散の件数も伸びている。新規参入の増加で利用者や人材を取り合う競争が激化。介護報酬の加算の取得や生産性の向上など求められることも増えるなか、優勝劣敗、適者生存の新陳代謝が進んでいる。

介護事業者の新設法人数から倒産、休廃業、解散の件数を引いた単純計算の法人の純増数をみると、昨年1年間は2571社。過去10年で3番目に多い水準となった。

東京商工リサーチは今後について、「高齢化に伴う市場拡大をにらみ、介護事業者の新規参入は増加が見込まれる」と分析。「介護経営の安定化には人材確保、賃金上昇とそれを支える効率化が欠かせない。事業者の自立的な経営革新も求められる」と指摘した。(介護ニュースより)

政府が21日に閣議決定した今年度の「骨太の方針」− 。各分野の施策の基本的な方向性が描かれたが、その中に今後の介護保険制度の見直しに向けた考え方も盛り込まれている。

政府は今回、要介護1、2など相対的に状態の軽い高齢者への訪問介護と通所介護、とりわけホームヘルパーの生活援助を市町村の総合事業へ移管することを、これから検討していく考えを改めて打ち出した。

高齢者の自己負担の引き上げにも重ねて言及。2割負担の対象者の拡大、居宅介護支援の自己負担の導入などを検討していく意向を示した。

こうした論点を俎上に載せ、2027年度に控える次の制度改正の前までに結論を得ると明記。介護費の膨張を抑制して制度の持続可能性を高める狙いで、現役世代の保険料の上昇をできるだけ抑えることも重視している。

具体的な議論は、厚生労働省の審議会などで来年度から本格化する見通し。現場の関係者から強い反発の声が上がるのは必至で、実際に制度改正の中身が決まるまでには紆余曲折がありそうだ。

政府はこのほか「骨太の方針」で、高齢者向け住宅の入居者へ過剰に介護サービスを提供する事業者がいることを問題として提起。「実効性ある対策を講ずる」と記した。また、介護DXやテクノロジーの活用を強力に推進していく姿勢も改めて明示した。(介護ニュースより)

政府は21日、今年の「高齢社会白書」を閣議決定した。特集の一環として、高齢者が人とコミュニケーションをとる頻度の調査を盛り込んでいる。

それによると、「人と毎日話す」と答えた高齢者は72.5%。5年前に行われた前回調査の90.2%から大幅に減っていた。

1人暮らしの高齢者に限ってみると、「人と毎日話す」としたのは38.9%。およそ3割の29.7%が1週間に1回以下で、14.7%は「週に1回未満・ほとんどしない」だった。

白書は、「望まない孤独・孤立を防ぐ施策を推進する必要がある」と指摘。「今後、1人暮らしの高齢者の増加が見込まれる中で、日常生活の支援を地域や社会がどう担っていくかが重要」と指摘した。

この調査は、内閣府が昨年10月から11月にかけて実施したもの。全国2677人の高齢者の回答を集計している。

高齢者が孤独・孤立を深めている要因について内閣府の担当者は、「コロナ禍の影響もあったのではないか」と分析。「国として必要な対策・支援は何か。また、それを必要としている人へどう届けるかを考えていきたい」と話した。(介護ニュースより)

厚労省は20日、

新たな処遇改善加算について解説する

“Q&A第3版”

を公表したようですね。

多くの方に関係するであろう本内容、

未だお読み出ない皆様は、下記をご確認下さいませ。

⇒

今年度の介護報酬改定では、福祉用具の貸与と販売の選択制が新たに導入された

スタートから2ヵ月半が経過したが、多くのケアマネジャーが今も日々の活動の中で試行錯誤を重ねている。どうすれば個々の利用者の最適な選択を下支えできるのだろうか − 。

「私も色々と試しながら、より良い運用のあり方を模索している」

こう話すのは、日本介護支援専門員協会の七種秀樹副会長。厚生労働省の検討会に委員として参画し、選択制の導入をめぐる議論に当初から関わってきた。そのプロセスでは、現場のケアマネジャーの負担が重くなり過ぎないように繰り返し働きかけてきた経緯がある。

七種副会長に選択制との正しい向き合い方を尋ねると、「あまり難しく考えないこと」という答えが返ってきた。新たなルールを理解・遵守する必要はあるものの、「利用者の自己決定を支援するという仕事の本質は全く変わらない」という。

まず、選択制の概要を簡単に振り返る。そのうえで、七種副会長が語った制度の捉え方、運用のポイントを紹介していく。

◆ 求められるきめ細かい情報提供

ケアマネジャーからみた場合、選択制の対象となる福祉用具(*)をケアプランに位置付ける際に最も意識すべきことは、貸与か販売かを利用者ができるだけ的確に選択できるようにすることだ。常に完璧な提案をし続けることは困難かもしれないが、誤った判断に導くような関わり方は避けなければならない。

* 選択制の対象となるのは、固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖。

厚労省の通知などで示された居宅介護支援の規定を以下にまとめた。貸与か販売か、それぞれの長所・短所を丁寧に伝えることを前提として、利用者のアセスメント結果を考慮する、医師やリハ職らの意見を聴取する、サービス担当者会議などの結果を踏まえる、といった流れが想定されている。

居宅介護支援の運営基準の解釈通知|概要

◯ 貸与か販売かを利用者が選択できることやそれぞれのメリット・デメリットなど、利用者の選択に資する必要な情報を提供しなければならない。

◯ 対象福祉用具を提案する際は、利用者のアセスメント結果に加えて、医師やリハビリテーション専門職などからの意見聴取、退院・退所前カンファレンス、またはサービス担当者会議などの結果を踏まえる。

厚労省は介護報酬改定のQ&Aで、こうした規定に明記した「利用者の選択に資する必要な情報」の内容を、より詳しく解説している。以下の通りだ。

介護報酬改定のQ&A(Vol.1)|概要

利用者の選択に資する必要な情報としては、

◯ 利用者の身体状況の変化の見通しに関する、医師やリハ職などから聴取した意見

◯ サービス担当者会議などでの多職種による協議の結果を踏まえた、生活環境などの変化や福祉用具の利用期間に関する見通し

◯ 貸与と販売、それぞれの利用者負担額の違い

◯ 長期利用が見込まれる場合は、販売の方が利用者負担額を抑えられること

◯ 短期利用が見込まれる場合は、適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適すること

◯ 国が示している福祉用具の平均的な利用月数

などが考えられる。

貸与か販売かを選択した後のモニタリングやメンテナンスなどについても、同様に様々なルールが設けられている。ただ、このフェーズはどちらかというと福祉用具事業所の出番が多い。例えば貸与を選択した場合。利用開始から少なくとも6ヵ月以内に一度、福祉用具専門相談員がモニタリングを行って貸与継続の必要性を検討する決まりとされた。こうした制度を踏まえ、ケアマネジャーにも適切に連携していくことが求められている。

「介護支援専門員の専門性を発揮できる余地が更に広がった」

日本介護支援専門員協会の七種副会長はこう話す。選択制をうまく機能させるためにはどんなことに留意すればいいのか、詳しく話を伺った。

−− 4月から新たに導入された選択制ですが、運用の際に最も意識すべきことはなんですか?

やはり1番は利用者さんの権利、選択を守るということでしょう。それを更に推進するために導入された制度だと捉えています。

ですから介護支援専門員にも、貸与と販売のメリット・デメリットの両方をしっかりと伝える、ケアチームの専門的な見解や金銭面の見通しなども共有する、といった支援が求められます。こうしたルールは、利用者さんと話し合いながらより良いサービスを提供していこう、という趣旨で設計されました。この趣旨こそが、最も意識すべきことではないでしょうか。

−− 選択制の導入で、ケアマネジャーの仕事はどう変わるのでしょうか?

根本はこれまでと同じです。むしろ、私達の使命は全く変わらない、揺るがないと捉えて頂きたいと思っています。難しく考える必要はありません。

選択制の導入により、利用者さんは文字通り選択の機会・幅が更に広がりました。そして、利用者さんの自己決定を支えることは介護支援専門員の基本の1つです。どんな選択が利用者さんにとって最も良いのか − 。この観点からきめ細かい支援をしていくという当然の責務を、今後も愚直に全うすることが重要だと考えています。

「介護職の意見も重要」

−− ケアマネジャーの業務負担が増大する、という懸念の声もあがっています。

業務負担の問題は極めて重要です。厚労省の検討会でも、我々は当初から過大にならないよう繰り返し強く訴えてきました。その結果、適切なサービスを担保するための最小限の範囲に留められたと思っています。

確かに変わることもあるでしょう。利用者さんの選択を下支えする情報の収集・整理、コミュニケーションなどの負担が、少し増える日も出てくるかもしれません。

ただ、これらは多くの介護支援専門員が既に実践してきたことでもあります。従来から利用者さんの判断材料を幅広く集めてきた人、地域のネットワーク作りに努めてきた人などにとっては、さほど大きな変化は生じないのではないでしょうか。日頃からより良い仕事をしてきていたか、という積み重ねが今まさに問われているのかもしれません。

もちろん、事業者には業務の効率化などで現場の職員の疲弊を防ぐ努力が求められます。サービスの質を高めながら介護支援専門員をどう激務から守るか − 。これは業界全体が直面している大きな課題と言えるでしょう。

−− 利用者さんの最適な選択を支えるために、どんなことを伝えれば良いのでしょうか?

国がQ&Aで示した項目は、最低限の情報として共有しなければいけません。重要なのは、それだけで終わらせないことではないでしょうか。

例えば福祉用具だけのケアプランの場合。利用者さんが販売を選べば、介護支援専門員の支援は差し当たり受けられなくなります。自分が継続的に関与することが相手のメリットになると思えば、そのこともしっかり伝えなければいけません。

また、医師やリハビリテーション専門職だけでなく、ぜひホームヘルパーなど介護職の意見にも耳を傾けて頂きたい。福祉用具の使い方が荒っぽいとか、無理な動きが生じてしまっているとか、普段の生活のことを最もよく知っている存在だからです。介護職の意見を注意深く聞くことで、より精度の高い提案ができるようになるはずです。

利用者さんに伝えるべき情報は他にも沢山あるでしょう。様々な判断材料を集めてくるのが介護支援専門員の役割ですので、私も創意工夫を発揮していきたいと思っています。

◆「存在価値を更に示すチャンス」

−− 現場のケアマネジャーへ呼びかけたいことはありますか?

選択制の導入で業務負担が増える場面もあるかもしれません。貸与か販売か、判断がなかなか難しいケースも出てくることでしょう。ただ同時に、介護支援専門員の専門

性を発揮できるチャンスは更に広がりました。

様々な関係者と調整しながら多角的に検討し、利用者さんにとって本当に良いサービスが提供されるように支援していく − 。そうした専門職としての存在価値を、しっかりと打ち出す良い機会にできればと考えています。

皆様にはこれまで蓄積してきた経験やノウハウがあります。ぜひ自分の目を信じて頂きたい。個々の介護支援専門員がプロフェッショナルとして、様々なシーンで利用者に寄り添った質の高い提案をしていくことが重要です。それが地域の要請に応え、社会的な評価を高めていくことにつながるのではないでしょうか。(介護ニュースより)

厚生労働省は19日、技能実習の枠組みで来日した外国人を受け入れる介護事業所・施設の要件の一部を緩和する方針を固めた。

設立から3年以上経過している事業所、という要件を見直す。これに該当していなくても、次のいずれかを満たしていれば受け入れられるようにする。

(1)事業所ではなく法人の設立から3年以上経過している場合|法人要件

(2)同一法人による以下のようなサポート体制がある場合|サポート体制要件

◯ 外国人向けの研修体制とその実施が確保されている

◯ 外国人、外国人が働いている事業所の職員、利用者など向けの相談体制がある

◯ 外国人を受け入れることについて、事業開始前に職員や利用予定の利用者・家族向

けの説明会などが開かれている

◯ 外国人の受け入れについて、法人内で協議できる体制が設けられている

事業所にとって技能実習の外国人を受け入れやすい環境を整える狙い。19日の有識者会議でまとめた報告書に盛り込んだ。今後、具体化に向けて更に細部を詰めていく方針だ。

厚労省は報告書で、上記(2)の「サポート体制要件」のもとで外国人を受け入れる事業所に対し、技能実習計画への取り組みの記載を義務付けると説明。上記(1)の「法人要件」で受け入れる場合も、一定のサポート体制の確保が求められると指摘した。(介護ニュースより)

日本高齢者虐待防止学会は7月に、今年度の「夏季学会セミナー」を開催する。

日程は7月11日と18日の2日間。いずれもオンライン開催で、開催後1ヵ月間はオンデマンドビデオを観ることもできる。18日分のオンデマンドビデオ視聴のみ有料(一般1千円)で、その他は全て無料。

11日は厚生労働省で高齢者虐待防止対策専門官を務める乙幡美佐江氏が登場。「高齢者虐待防止施策最前線」をテーマに、目下の課題や国の取り組みなどを説明する。

18日のテーマは「法改正と高齢者虐待防止の課題 〜 今、『現場』で何が起きているのか?」。奈良学園大学教授の臼井キミカ氏、学会理事長の池田直樹氏らが登場する。

開催はいずれも18時から。介護事業所・施設の管理者、職員、地域包括支援センターの職員、行政の担当者らが対象だ。参加申込は公式サイトからオンラインで行える。

評価制度の運用の改善やサポート業務で、ご相談を頂きますが、何にお悩みかというと いわゆる形骸化です。

形骸化とは「実質的な意味を失い、中身のない形式だけ残ること」です。

まさしく、「ただ やっているだけ」という状態と言っていいかもしれません。評価制度を導入して3年ぐらい経過するとこのような状況に陥るケースはとても多いように感じています。

なぜ、このようなことになってしまうのか。管理者やTOPの方にやる気が無いからでしょうか?それもあるかもしれませんが、それを考えてもなかなか改善にはつながらないので

もう少し構造的に考えてみたいと思います。

その視点で「重要度、緊急度のマトリックス」で考えてみると、人事評価のポジションは

「重要度は高い」が「緊急度は低い」ということになります。つまり、今やらなくても問題はない仕事となり、この結果「先延ばし」となり「緊急度の高い仕事」が終わったら取り組もうと思っているうちに、気が付いたら期末になってしまう。このようなことを繰り返しているうちに、評価制度は「形骸化」へまっしぐらとなります。誰が悪いわけではなく、そのような構造になっているのが評価制度の運用というわけです。

そのうえで、評価制度の形骸化にどうすれば

歯止めがかけられるか

- 評価制度の評価内容を毎年見直す

評価項目のブラッシュアップ、とりわけ評価項目が今の時代に即しているか、人の成長に合わせてよりレベルアップしていく項目に変わってきているかを毎年実施する重要なイベントごととして、必ず行っていただきたいと思います。

もちろん、見直した結果として、前年と同じでいこう、という結論であればそれもOK

です。

- 本人評価と上司評価(一次評価)を別々に行う

良き聞く声で、「どうしても本人評価に引っ張られてしまう」という相談があります。

その場合のアドバイスは、本人評価とは別シートで一次評価を行うことです。そのメリットとして、今まで以上に評価への真剣度が変わります。そもそも本人評価は評価エラーも多く、スキルを持っている人は少ないので、あまりアテにしない方がいいと思いおます。いずれにしてもこの変更は評価者にとっては大きな変更なので、異論はありますが、実際におこなった事業所に例を見ると、評価に対する真剣度は変わり、形骸化にはなりません

- 運用委員会などを作り機能させる

人事制度は構造上、「緊急度は低い」業務であることは、事業所のTOPや管理者でも同じです。そこでTOPも含めて、評価制度全体をマネジメントする「担当者」や委員会をつくることをお勧めしています。年間のスケジュールを決めたり、いつまでに●●を実施してくださいというように指示手配する役割と責任をもった委員会などがあることで全体が機能するようになります。

- 期初に、一年間のスケジュールに付を入れて決めておく

事業計画の発表日や、社内的なイベントの日付を決めるのと同じように、評価制度の運用を重要なイベントとして、評価実施期間、評価者ミーティング、フィードバック面談等をあらかじめ1年間の日付を確定させておきます。そして、これは会社の最重要イベントということで、他の予定が入っても、この予定を最優先すると決めて通知をするぐらい徹底したいものです。

以上、過去の事例に基づき、代表的な方法を挙げましたが、

対策の必要があれば、出来ることから始めて行くことをお勧めします。

A, 週三日のパート職員からフルタイムの常勤に変更する場合、変更した直後の基準日の勤務日数によります。16時間拘束の夜勤を行う場合の付与日数は、1勤務について2日分付与します。

詳解

有給休暇の権利は6か月継続勤務した時点で発生します。この日を「基準日」と言います(4月1日入社なら10月1日)。短時間勤務のパート職員がフルタイムの常勤に雇用形態を変更する場合、有給休暇の付与日数について下記の通達があります。

「年次有給休暇の権利は、基準日に発生するので、基準日に予定されている労働日数の年次有給休暇が付与されなければならない。従って、入社時に比例付与の対象者(短時間労働者)であったとしても6か月経過後に比例付与の対象者でなくなっていたとしたら、10日の年次有給休暇を付与しなければならない」昭和63、3、14発150号)

従って、勤務日数の少ないパート職員がフルタイムの常勤に登用されて雇用形態が変わったときは、有給休暇が新たに発生する日(フルタイムになった直後の基準日)の勤務形態に応じた有給休暇を付与します。また仮に、年度途中で所定労働日数が変わったとしても、その時点で付与日数を増やすのではなく、直後の基準日においてフルタイム勤務に応じた日数の付与となります。フルタイムから短時間労働に変更する場合も同じ考え方です。

また、病棟勤務看護職の16時間拘束の夜勤1勤務に対して有給休暇の付与日数は「2日」となります。行政通達の内容は下記となります。

「休日は原則として暦日休日制

(午前0時から午後12時)をとっています。1勤務16時間隔日勤務など、1勤務が2暦日にわたる場合も原則通り暦日制が適用されて、年次有給休暇の付与についても当該1勤務(16時間夜勤)の免除が2労働日の年次有給休暇の付与とされます。尚、この場合の手当(年次有給休暇の賃金)については、2労働日分の平均賃金などを支給しなければなりませんが、これは結局1勤務分(16時間夜勤分)に相当します。