コラム

今国会で審議が進められる男性育休取得促進等

厚生労働省が行った令和元年度雇用均等基本調査によると、男性の育児休業(以下、「育休」という)の取得者の割合は7.48%となり、平成30年度の6.16%と比較すると上昇はしているものの、その上昇幅はわずかに留まりました。少子高齢化を止めるためにも男性の育休取得促進は最重要の政策となっており、今国会では以下の法改正(主だったもの)が審議されています。

1.男性育休取得促進策

①出生時育休の創設

子どもの出生後8週間以内に、4週間まで取得することができる柔軟な育休の枠組みが創設される予定です(出生時育休)。出生時育休では、より休業を取得しやすいように、休業の申出期限を原則休業の2週間前までとし、2回に分割して取得することができるよう検討されています。

また、労使協定を締結している場合に、従業員と事業主の個別合意により、事前に調整した上で出生時育休中に就業できるようにすることも改正法案に含まれています。

②雇用環境整備と個別の周知・意向確認義務

妊娠・出産をした従業員や、配偶者が妊娠・出産をした従業員が申し出たときに、個別に育休等の制度の周知および育休の取得意向の確認のための措置を講ずることが、事業主に義務づけられる予定です。

③育休の分割取得

現行の育休は、一定の事由がない限り1子につき1回のみの取得です。これを分割して2回まで取得することができるようになる予定です。

④育休取得状況の公表義務付け

常時雇用労働者数が1,000人超の企業に対し、育休取得状況の公表が義務付けられる予定です。

⑤有期雇用労働者の取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児休業および介護休業について「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という取得要件が廃止される予定です。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することができるように検討されています。

2.社会保険関係の改正

1.の変更に伴い、雇用保険の育児休業給付に関しても必要な変更が行われ、また、出産日のタイミングによって育児休業給付の受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例が設けられる予定です。

さらに、短期の育休の取得に対応するため、月内に2週間以上の育休を取得した場合には、その月の社会保険料が免除されるようになり、

賞与に係る社会保険料については1ヶ月を超える育休を取得している場合に限り、免除の対象とすることも検討されています。

4月13日現在、国会で審議が行われている状況ですが、成立後には就業規則(育児・介護休業規程等)の大幅な変更が必要になる内容であるため、事前に概要を確認しておきましょう。なお、改正法が成立すると2022年4月以降、複数回に分けて施行される予定です。

※2021年4月13日現在の情報に基づき作成しています。

(次号に続く)

2021年4月に行われた「財政制度分科会」の内容を確認しておきましょう

財務省としての意見を発信する「財政制度分科会」が開催

2021年4月より第8期の法改正・報酬改定が施行され、落ち着きを取り戻すまでにはあと約1ヶ月~2ヶ月程度は必要であろうと思われる介護業界。そんな折、財政的観点から「抜本的改革に着手すべき」と声高に主張する“財政制度分科会”が4月15日に開催されました。“国の金庫番”とも呼べる財務省が介護業界に対し、どのような改革案を突き付けているのか?今回は同省が作成した資料「社会保障について」の中で特に介護事業者に関連するであろう10点の論点の中から抜粋し、特に注視・認識しておいた方が良いと思われる5点の内容を採り上げ、お届けしてまいります。

財政制度分科会で採り上げられた「論点」「改革の方向性(案)」とは

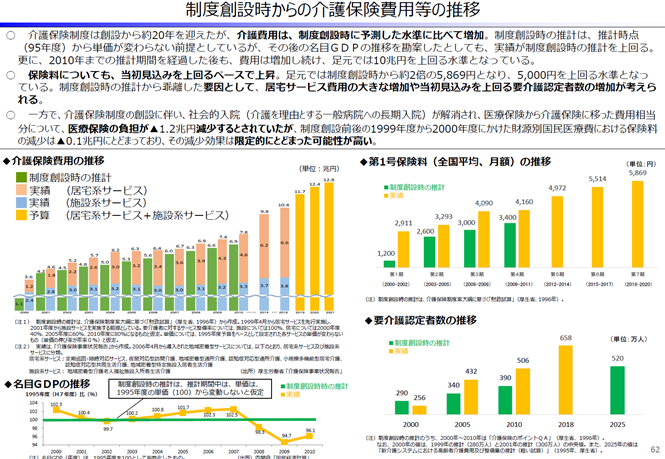

では、早速、中身に移ってまいりましょう。ここでは本分科会で示された資料を紹介する形で進めてまいります。先ずは、「制度創設時からの介護保険費用等の推移」という資料についてです。

「介護費用は制度創設時に予測した水準に比べて増加しており、保険料についても当初見込みを上回るペースで上昇している一方、(財源別国民医療費における保険料の減少効果が芳しくないこと等)制度設計時に想定していた費用対効果には程遠い状況である」、即ち、「財政面においては、もっとシビアに見ていく必要があるのでは?」というメッセージ(先制パンチ?)かと思われます。

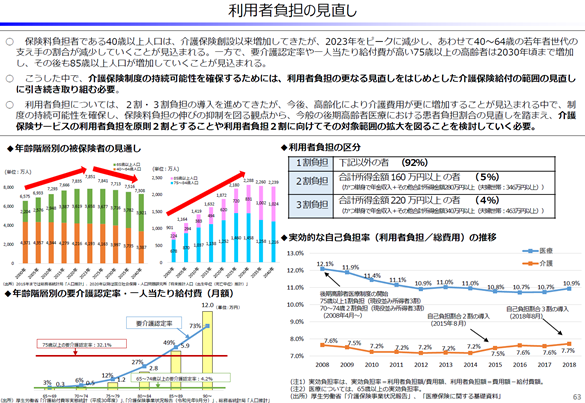

続いて2番目の資料を確認してまいりましょう。上記文脈からの、「利用者負担の見直し」というタイトルの資料についてです。

「介護保険サービスの利用者負担を原則2割とすることや利用者負担2割に向けてその対象範囲の拡大を図ることを検討していく必要」というメッセージは、次期改定にどのような影響を及ぼすのか、注目すべきポイントの一つだと思われます。

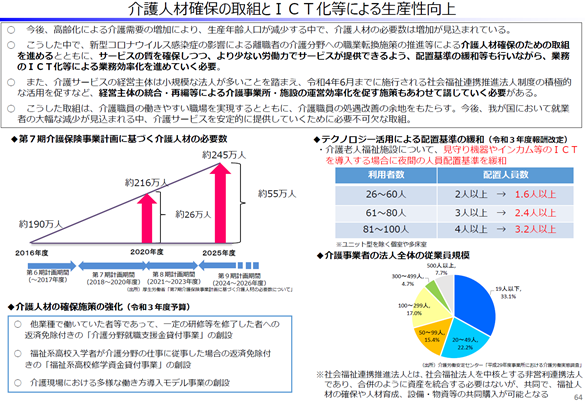

続いて3番目の資料を確認してまいりましょう。「介護人材確保の取組とICT化等による生産性向上」というタイトルの資料についてです。

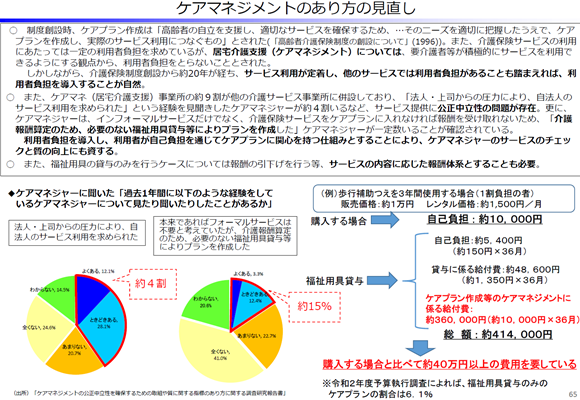

「令和4年6月までに施行される社会福祉連携推進法人制度の積極的な活用を促す」・・・・とても印象に残る言葉だな、と感じた次第です。続いて4番目の資料を確認してまいりましょう。「ケアマネジメントのあり方の見直し」というタイトルの資料についてです。

あらゆる観点から、「ケアマネジメントにも利用者負担を導入すべき」というメッセージを伝えたい財務省の意図が明快に反映された資料だと感じる次第です。

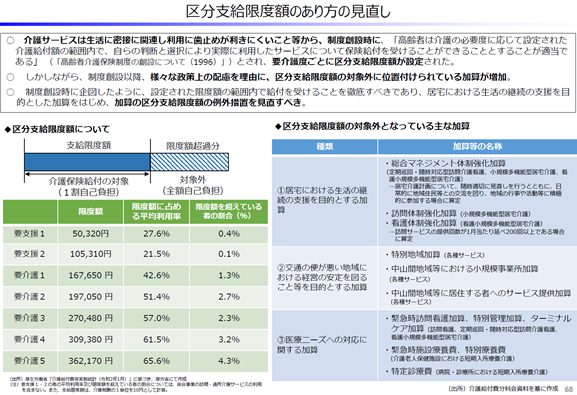

最後に、5番目の資料を確認してまいりましょう。「区分支給限度額のあり方の見直し」というタイトルの資料についてです。

「区分支給限度額の対象外となっている加算がもし限度内に収められたら、自社の売上はどうなるだろうか・・・・」現実的かどうかは別にして一度計算をしてみると、財務省のメッセージが今の介護事業者にとって如何にシビアなものかが分かると思われます。

国策の“風”を読み取り、早め早めの準備を

以上、財政制度分科会内の資料「社会保障」より、介護事業者に直接関係のある部分から論点を幾つか抜粋してお伝えさせていただきました。本内容は国全体の方針ではなく、あくまで「財務省」という一省庁の意見である、ということはしっかり認識しておく必要はあろうかと思いますが、それでも「財政健全化」が叫ばれる我が国としては、財務省の挙げる声に一定の重みがあることも否めない事実だと思われます。

事業者としては上記内容を踏まえつつ、「もしこれらの施策が実行された場合にどう対応するか?」について事前に頭を働かせておくことが重要だと言えるでしょう。私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※上記内容の参照先URLはこちら↓

共有が遅れましたが、第9弾のQ&Aが発出されした。

ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)及びLIFEに関する内容です。

未だご覧になられていない皆様は、下記をご確認下さいませ。

↓

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000775913.pdf

【介護・保育】人財定着ブログⅣ4月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは㉒ 」

の続きです

今回は、評価を行った後にその結果を伝えるフィードバック面談を中心についてお伝えしたいと思います。すでにお伝えしていますが、人事評価の目的を「人材の育成」とするならば、面談というコミュニケーションの場を通じて、頑張った点を「認め」また、課題とすべき点に関して指導・アドバイスをしていくことは評価者の役割として非常に大切です。

1.人事評価のフィードバック面談

評価後の面談を、単に結果のフィードバックを行う場とするのではなく、部下のモチベーションアップのために、是非有効に活用してほしいと思います。具体的には、下記の点に留意をしながら面談を行うことで、部下が出来るだけ話しやすい環境を作ることはとても重要です。

(1) 面談時の環境のポイント

①面談場所の確保

面談の様子が他人から見えないように部屋を確保します。もし用意できない場合でもパーテーションなどで区切った環境を用意します。(特にマイナスの内容があった場合、聴いている姿は誰にも見られたくないし、その内容は聴かれたくないものです。)

②面談場所の広さ

理想的な面談場所は、適度な広さで清潔に整理整頓されている環境です。窓や植物があれば気持ちも和み、なお良い環境となります。

特に、狭過ぎるのは要注意です。お互いの目と目の距離が近く、窮屈で気が抜けず、言いたいことが言えなくなるか、または、反対に、熱が入り過ぎて、険悪になる可能性もあります。

③面談時の距離

物理的な距離により上司と部下の心の距離も決まるといわれ、意外と重要です。部下に近づきすぎずかつ遠すぎず、また、面談資料が見えない距離(1.2m~1.5m)が理想的です。

④座る位置

机の角を使って相手と90度になるように座ると、相手の表情が視野に入り、かつ緊張感を与えずに話しやすいと言われています。

・向かい合って座る場合

正面から目線が合い、部下の緊張度が高まります。場合によっては、部下が緊張しすぎて話

しづらくなることがあります。

・隣に座る場合

部下との距離が大変近くなり、親近感は増します。しかし場合によっては、なれなれしい印象を与え、かえって話しづらくなることがあります。

(2) 面談の進め方

①面談は1対1で行う

面談は真剣な場であり短時間に深い意味合いを伝え理解し、納得してもらわなくてはなりません。複数の面談は他人の視線をストレスに感じてしまい、話を集中して聴くことができません。話すときには、部下の目をみて真剣に話すことが基本です。

②開始時の注意点 ~ 開始時はけじめをつけて、礼儀正しく

面談は忙しい時間の中で受けてもらうという姿勢で臨み、部屋で部下を待ち、上司から椅子を勧めます。温かい姿勢で丁寧に応対することで、謙虚な気持ちになり上司と同じ姿勢が保たれることになります。上司は部下を迎え入れる姿勢が大切です。

③面談の流れ

起承転結のように、面談にも流れがあります。フィードバック面談は下記の流れをイメージしてください。

ステップ1: 何気ない会話からスタートして、ねぎらいの言葉、目標の確認から始めます。

ステップ2: 自己評価した内容を説明し感想を述べてもらいます。そして、下記に留意して目標達成度について部下自身の評価の説明してもらいます。

・達成できた目標について …… 成功要因を明確にする

・達成できなかった目標について …… 問題点を確認・把握する

・上司評価とちがう場合 …… 自己評価の理由を詳しく聞く

ステップ3: 評価内容を伝える

上司の評価を話す。もちろん誉めることはモチベーションアップの最短距離につながる

■ポイント

・ステップ2とステップ3の順序を逆にしないこと。最初から上司評価を伝えるのは、絶対にNGです。部下は自分の意見や感想を言いづらくなる為です。

・部下個人をよく理解すること

・ピント外れではない、部下が納得する誉め方をすること

・具体的な誉め方をすること

・心から誉めること

ステップ4: 良い点と改善点の双方を伝える

成功要因と今後の問題点を明確にし,次回への課題とする

ステップ5: 日頃の思い等を聴く。雑談的な時間をもつことも大切です。話を聞くときには「受容」と「共感」を忘れずに、日ごろの思いもしっかりと聞くことが大切です。

ステップ6: お礼を言って終了する。最初と同様に礼儀正しく終了する

医療機関でみられる人事労務Q&A

『退職した職員からの未払い残業代請求』

Q:

先月退職した職員から内容証明の郵便が届きました。内容は、「在職時に受け取っていない残業代があるため、追加で支払って欲しい」というものでした。タイムカードで労働時間を管理し、その記録に従って残業代を支払っているため、未払い残業代はないと認識していますが、どのように対応すればよいのでしょうか?

A:

未払い残業代を主張する根拠を確認し、未払いのものがあれば、追加の支払いが必要になります。今後、同じことが起こらないように、実際の手順を確認し、問題があれば改善しましょう。

詳細解説:

1.残業代の請求根拠の確認

まずは退職者に、未払い残業代があると主張している根拠を示してもらいましょう。

例えばタイムカード以外で労働時間が記録されている資料があれば、その資料を送ってもらい、示された資料をもとに、その時間について労働をしていたかを精査します。精査に時間がかかるようであれば、時間の猶予をもらい、回答の日時を伝えます。

なお、未払い残業代の時効は、2020 年3 月31 日までに支払うべきものは2 年であり、2020 年4 月1 日以降に支払うものから3 年に延長されています。

2.問題が生じやすいケース

未払い残業代が請求される原因には、労働時間管理における説明不足や誤った運用があります。

例えば、始業前に職員が自主的に任意参加の勉強会を開催していたところ、時間の経過とともに強制参加のような勉強会になっており、参加しなければ業務に支障が出てくるようなケースです。勉強会や研修はその内容から、労働に該当するのかを事前に確認し、労働ではないとする場合には、誤解のないように説明することが求められます。

また、36 協定で1 ヶ月の上限時間を30 時間として締結し、この内容を遵守するために残業時間を30 時間までしか付けられないと管理者から言われ、タイムカードを打刻し再び業務を行っているということがあります。36 協定の内容を遵守することは重要ですが、仮に36 協定で締結した時間数を超える残業を行ったときであっても、超えた時間数の残業代の払いが必要です。

そもそもこのような運用が行われていないかを確認し、運用に問題があれば、適正に労働時間を申告するように職員と管理者に説明を行い、場合によっては36 協定で締結している時間数を変更する(長くする)などの対応が求められます。

退職者から未払い残業代の請求があった際、対応を放置しておくと、退職者との関係がこじれ、解決に時間を要することがあります。誠実に対応するとともに、請求に至った原因をみつけ、改善を進めましょう。

(次号に続く)

かかりつけ医がいる人の割合

コロナ禍の現在、発熱や咳などが気になる方は少なくないと思われます。このような時、かかりつけ医がいれば、症状について相談ができ、不安を軽減することができます。ここでは、かかりつけ医がいる人の割合などに関するデータをみていきます。

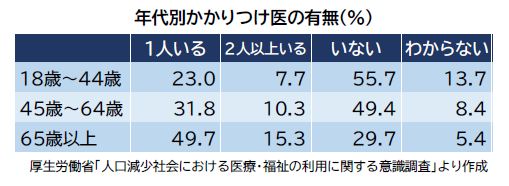

かかりつけ医がいる割合は45%

厚生労働省が2020 年10 月に発表した調査結果※によると、かかりつけ医(健康に関することを何でも相談でき、必要な時は専門の医療機関を紹介してくれるような身近にいて頼りになる医師)がいると回答した割合は45.0%でした。いないとした割合は45.6%、わからないとする割合は9.5%でした。なお、かかりつけ医がいる45.0%の内訳は、1 人いるが34.1%、2 人以上いるが10.9%でした。

2 人以上の世帯でいる割合が高い

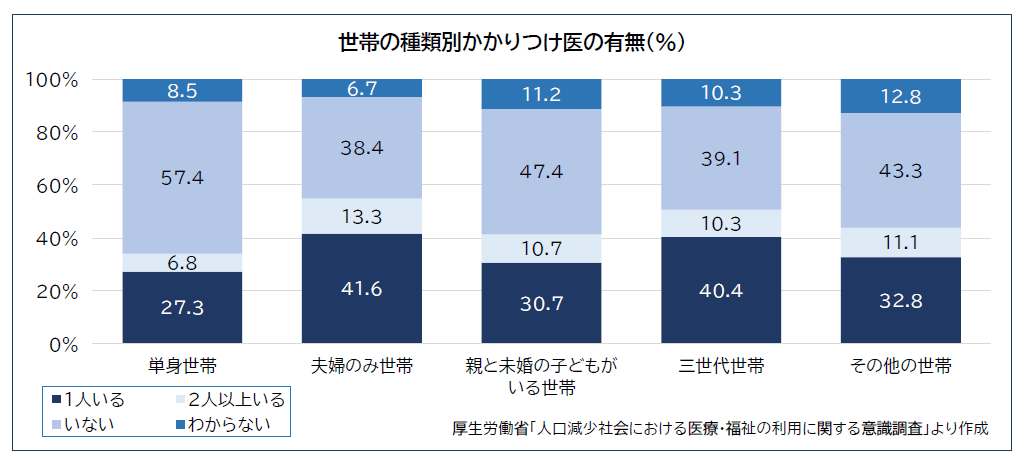

かかりつけ医の有無を、世帯の種類別にまとめると下グラフのとおりです。単身世帯はかかりつけ医がいる割合は40%未満ですが、その他の世帯では40%を超えています。特に夫婦のみ世帯、三世代世帯では50%超となっています。

65 歳以上で60%を超える割合に

次に、かかりつけ医の有無を年代別にまとめると、下表のとおりです。

44 歳以下では、かかりつけ医がいる割合は30%程度、45 歳~64 歳でも40%程度です。65歳以上になると、65%と半数を超えました。年齢が高くなると医療機関を受診する機会が増えることから、かかりつけ医がいる人も増えてくるものと思われます。

※厚生労働省「人口減少社会における医療・福祉の利用に関する意識調査」

18 歳以上の男女3,000 人を対象に、2019 年12 月6 日~12 月13 日に行われた調査です。割合は四捨五入の関係で100 にならない場合があります。詳細は次のURL のページから確認いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14222.html

(次号に続く)

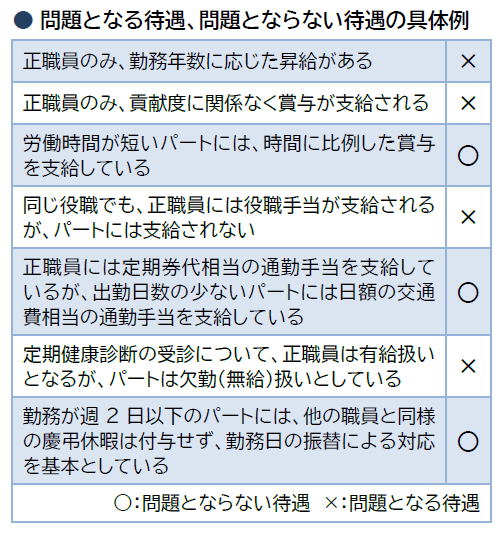

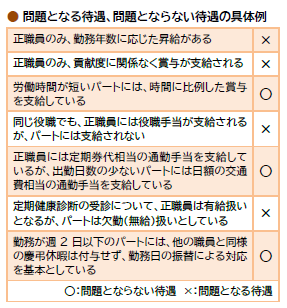

「同じ仕事なら同じ待遇」へ 4 月から

昨年施行された「同一労働同一賃金」。4 月からいよいよ、クリニックや薬局も対象となります。正職員とパートが同じ仕事・責任の場合、これからは「パートさんだから…」という理由で待遇差を設けることは認められません。

正職員とパート、待遇は同じ??

「同一労働同一賃金」は、「仕事の内容が同じ労働者には、正規・非正規の雇用形態が異なっても、同じ賃金を支払うべき」という考え方。働き方改革の一環で法律が整備されました。

この4 月からはクリニックや薬局を含む全事業主に対象が拡大されます。賞与や各種手当が支給されていない理由を「パートさんだから」と説明すると、不合理な待遇差と判断されることがありますので、待遇差がある場合は、3 月末までに次の2 つの対策をお済ませください。

対策その① 不合理な待遇差の解消

同じ仕事や責任にも関わらず、正職員とパートで待遇が異なる場合は、「不合理な待遇差」として是正を求められることがあります。賃金だけでなく、休暇、福利厚生、教育訓練等のあらゆる待遇が対象です。

対策その② 説明できるように準備を

更に4 月から、パート等の非正規職員は、正職員との待遇差の内容や理由について、事業主に説明を求めることができるようになります。待遇差があるときは、きちんと説明できるよう、関連規定や判断基準を整備しておきましょう。

厚生労働省のガイドラインにさまざまな具体例が示されていますので、併せてご参照ください。施行まで後わずか。まだ対応がお済みでない場合は、早急に整備を進めてください。

参考:

厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

(次号に続く)

福祉施設でみられる人事労務Q&A

『退職した職員からの未払い残業代請求』

Q:

先月退職した職員から内容証明の郵便が届きました。内容は、「在職時に受け取っていない残業代があるため、追加で支払って欲しい」というものでした。タイムカードで労働時間を管理し、その記録に従って残業代を支払っているため、未払い残業代はないと認識していますが、どのように対応すればよいのでしょうか?

A:

未払い残業代を主張する根拠を確認し、未払いのものがあれば、追加の支払いが必要になります。今後、同じことが起こらないように、実際の手順を確認し、問題があれば改善しましょう。

紹介解説:

1.残業代の請求根拠の確認

まずは退職者に、未払い残業代があると主張している根拠を示してもらいましょう。

例えばタイムカード以外で労働時間が記録されている資料があれば、その資料を送ってもらい、示された資料をもとに、その時間について労働をしていたかを精査します。精査に時間がかかるようであれば、時間の猶予をもらい、回答の日時を伝えます。

なお、未払い残業代の時効は、2020 年3 月31 日までに支払うべきものは2 年であり、2020 年4 月1 日以降に支払うものから3 年に延長されています。

2.問題が生じやすいケース

未払い残業代が請求される原因には、労働時間管理における説明不足や誤った運用があります。

例えば、始業前に職員が自主的に任意参加の勉強会を開催していたところ、時間の経過とともに強制参加のような勉強会になっており、参加しなければ業務に支障が出てくるようなケースです。勉強会や研修はその内容から、労働に該当するのかを事前に確認し、労働ではないとする場合には、誤解のないように説明することが求められます。

また、36 協定で1 ヶ月の上限時間を30 時間として締結し、この内容を遵守するために残業時間を30 時間までしか付けられないと管理者から言われ、タイムカードを打刻し再び業務を行っているということがあります。36 協定の内容を遵守することは重要ですが、仮に36 協定で締結した時間数を超える残業を行ったときであっても、超えた時間数の残業代の払いが必要です。

そもそもこのような運用が行われていないかを確認し、運用に問題があれば、適正に労働時間を申告するように職員と管理者に説明を行い、場合によっては36 協定で締結している時間数を変更する(長くする)などの対応が求められます。

退職者から未払い残業代の請求があった際、対応を放置しておくと、退職者との関係がこじれ、解決に時間を要することがあります。誠実に対応するとともに、請求に至った原因をみつけ、改善を進めましょう。

(次号に続く)

今後増えてほしい介護関係の施設とは

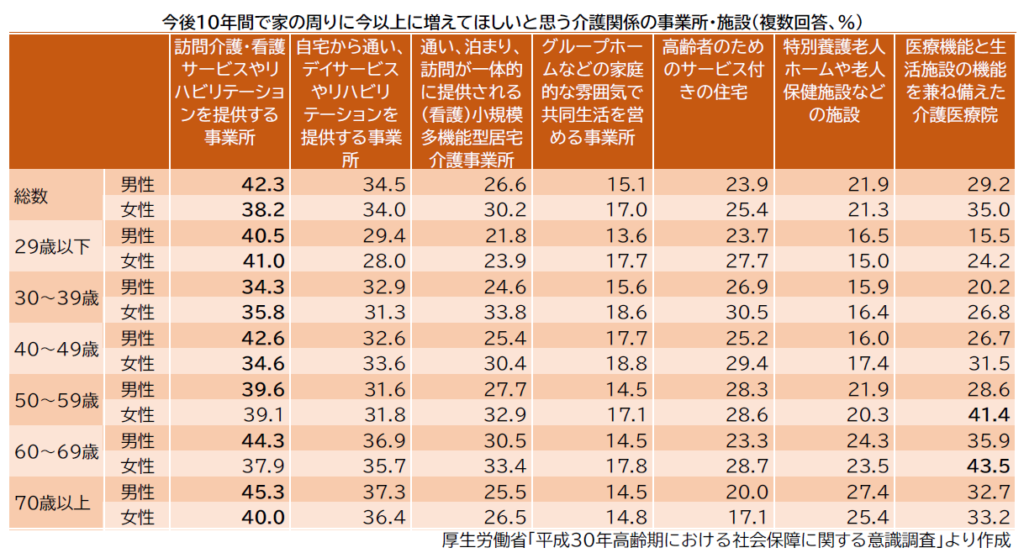

これからの介護サービスには、どのようなものが求められているのでしょうか。ここでは2020 年12 月に発表された報告書※から、今後増えてほしいと思う介護関係の事業所等に関するデータをご紹介します。

訪問・通所サービスを望む割合が高い

上記報告書から、20 歳以上の人が、今後10 年間で家の周りに増えてほしいと思う介護関係の事業所や施設を、男女・年代別にまとめると下表のとおりです。

全体の回答(総数)では、男女ともに訪問介護・看護サービスやリハビリテーションを提供する事業所(以下、訪問サービス)の割合が最も高くなりました。

男女別にみると、男性では、自宅から通い、デイサービスやリハビリテーションを提供する事業所(以下、通所サービス)が2 番目に高くなりました。女性は、医療機能と生活施設の機能を兼ね備えた介護医療院(以下、介護医療院)が2 番目に高い状況です。女性はその他にも、通所サービスや通い、泊まり、訪問が一体的に提供される(看護)小規模多機能型居宅介護事業所が30%を超えています。

50~60 代女性は介護医療院を望む割合が高い

年代別にみると、20~40 代および70 代は、男女ともに訪問サービスの割合が最も高い状況です。一方、50 代と60 代は、男性は訪問サービスの割合が最も高いですが、女性は介護医療院が最も高くなっています。なお介護医療院は、40 代以上の女性で30%を超えており、男性に比べて望む割合が高い状況です。

全体的には、訪問・通所サービスが家の周りに増えてほしいと思う割合が高くなりました。加えて女性は、男性よりも自宅以外での介護サービスを望む割合が高いようです。

※厚生労働省「平成30 年高齢期における社会保障に関する意識調査」

一定の条件で抽出した20 歳以上の人約12,000 人を対象にした調査です。詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174288_00004.html

(次号に続く)

「同じ仕事なら同じ待遇」へ 4 月から

昨年施行された「同一労働同一賃金」。4 月からいよいよ、小規模な福祉施設も対象となります。正職員とパートが同じ仕事・責任の場合、これからは「パートさんだから…」という理由で待遇差を設けることは認められません。

正職員とパート、待遇は同じ??

「同一労働同一賃金」は、「仕事の内容が同じ労働者には、正規・非正規の雇用形態が異なっても、同じ賃金を支払うべき」という考え方。

既に一定規模以上の福祉施設には施行されていますが、この4 月からは全事業主に対象が拡大され、小規模施設においても、賞与や各種手当が支給されていない理由を「パートさんだから」と説明すると、不合理な待遇差と判断されることがあります。待遇差がある場合は、3 月末までに次の2 つの対策をお済ませください。

対策その① 不合理な待遇差の解消

同じ仕事や責任にも関わらず、正職員とパートで待遇が異なる場合は、「不合理な待遇差」として是正を求められることがあります。賃金だけでなく、休暇、福利厚生、教育訓練等のあらゆる待遇が対象です。

対策その② 説明できるように準備を

更に4 月から、パート等の非正規職員は、正職員との待遇差の内容や理由について、事業主に説明を求めることができるようになります。待遇差があるときは、きちんと説明できるよう、関連規定や判断基準を整備しておきましょう。

厚生労働省のガイドラインにさまざまな具体例が示されていますので、併せてご参照ください。施行まで後わずか。まだ対応がお済みでない場合は、早急に整備を進めてください。

参考:厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

(次号に続く)