コラム

《 後藤茂之厚労相 5日 》

後藤茂之厚生労働相は5日の会見で、岸田文雄首相が重点施策の1つにあげている看護職や介護職、保育士などの賃上げについて、「しっかり検討していきたい」と意欲をみせた。

「こうした方々がより一層活躍できるよう、公定価格をどう見直していくのか。厚労省としてしっかり検討していきたい」と語った。具体的な方策には言及せず、「いろいろな検討課題があると思う。その辺りは丁寧に検討していきたい」と述べるに留めた。

「成長と分配の好循環」を旗印に掲げる岸田首相は、分配政策の目玉の1つに介護職らの賃上げを打ち出している。4日の就任会見でも、「医師、看護師、介護士、さらには幼稚園教諭、保育士、こうした社会の基盤を支える現場で働く方々の所得向上に向け、公定価格のあり方の抜本的見直しを行う」と明言していた。

後藤厚労相は5日の会見で、「総理から公定価格のあり方を抜本的に見直すよう指示された」と改めて説明。来年度に控える次の診療報酬改定については、「医療機関の経営状況、物価の状況、国民負担とのバランスなども踏まえて丁寧に議論していく」との意向を示した。(介護ニュースより)

《 岸田文雄首相 8日 》

国会では8日、岸田文雄首相が衆院本会議で就任後初の所信表明演説を行った。

分配政策の柱の1つとして介護職らの賃上げを行うと重ねて明言。新たな検討委員会を立ち上げ、介護報酬の見直しなどを議論していく方針を打ち出した。

「看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を増やしていく」。

岸田首相は改めてそう強調。「新型コロナウイルス、そして、少子高齢化への対応の最前線にいる皆さんの収入を増やしていく。そのために、公的価格評価検討委員会を設置し、公的価格のあり方を抜本的に見直す」と述べた。

岸田首相は、「新自由主義的な政策は、富める者と富まざる者との深刻な分断を生んだと指摘されている」と説明。成長と分配の好循環による「新しい資本主義」を実現したいとし、「成長か分配か、という不毛な議論から脱却し、成長も分配も、を実現するためにあらゆる政策を総動員する」との意向を示した。

このほか、新たなテクノロジーの活用を推進していく文脈の中で、高齢者の介護事業所への送迎を過疎地などで自動運転によって行う構想も語った。(介護ニュースより)

《 岸田文雄首相:4日 》

岸田文雄首相は4日夜の就任後初の記者会見でも、重点施策の1つとして介護職の賃上げに取り組む意向を表明した。

岸田首相は会見で、富める者と富まざる者の分断を防ぐ「新しい資本主義の実現」を目指すと重ねて強調。成長と分配の好循環によってこれを具体化していくとし、以下のように力説した。

「成長だけでその果実がしっかりと分配されなければ、消費や需要は盛り上がらず、次の成長も望めない。成長と分配の好循環を生み出し、国民が豊かに生活できる経済を作り上げていく」

介護職の賃上げは、分配政策の目玉の1つとして言明。「医師、看護師、介護士、さらには幼稚園教諭、保育士、こうした社会の基盤を支える現場で働く方々の所得向上に向け、公的価格のあり方の抜本的見直しを行う」と約束した。

岸田首相は会見で、有識者らを含めた「新しい資本主義実現会議」を立ち上げる方針も表明。「国民の皆様の様々な知恵を頂きながら、具体的な政策を作り上げていく。新しい資本主義の実現は一朝一夕にできるものではなく、内閣をあげて取り組まなければいけない課題。中長期的にこうした会議を活用していくことを考えていきたい」と述べた。

(介護ニュースより)

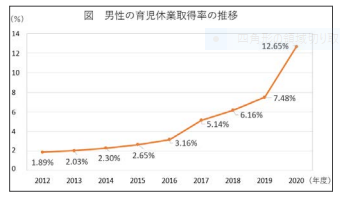

12.65%に大幅上昇した男性の育休取得率

2022 年4 月より改正育児・介護休業法が順次施行され、今後、男性が育児休業を取得することについてさらに関心が高まることが予想されます。これに関連し、2021年7月に厚生労働省から「令和2 年度雇用均等基本調査」(以下、「調査」という)の結果が公表されました。

1. 男性の育児休業取得率

この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に厚生労働省が実施しているものです。

この調査結果として公表された男性の育児休業取得率をみてみると、2020 年度に12.65%となり、2019 年度の7.48%から5.17 ポイントの大幅上昇となりました(下図参照)。

大幅上昇をしたものの、このうち、育児休業期間が5 日未満の割合が28.33%であり、比較的長期間の育児休業を取得する女性と比較し、短期間の取得となっているケースが多いことがわかります。

この男性の育児休業取得率については、2020 年5 月29 日に閣議決定された少子化社会対策大綱で、2025 年に30%にするという数値目標が立てられています。今後、この目標実現のための施策が実施されることになります。

2. 育児短時間勤務制度等の利用可能期間

育児短時間勤務制度では、法令で子どもが3歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。この制度を導入している企業における最長利用可能期間の状況を確認すると、「3 歳未満」が55.7%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が15.0%、「小学校入学~小学校3 年生まで」が11.5% と続いています。

次に、所定外労働の制限についても、法令で子どもが3 歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。この制度を導入している企業における最長利用可能期間の状況を確認すると、「3 歳未満」が 49.6%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が26.7%、「小学校卒業以降も利用可能」が6.7%、「小学校入学~小学校3 年生まで」が6.3%となっています。

このように法令を超える取扱いを設けることで、仕事と育児の両立が図られるようにしている企業が多く見られます。

今後、育児・介護休業規程を見直す必要も出てくることから、自社の現行制度において不都合な状況が起きていないかを確認し、見直すきっかけにするとよいかもしれません。

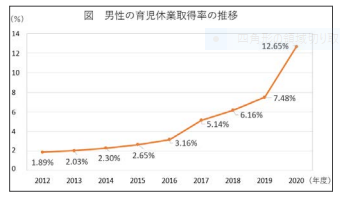

12.65%に大幅上昇した男性の育休取得率

2022 年4 月より改正育児・介護休業法が順次施行され、今後、男性が育児休業を取得することについてさらに関心が高まることが予想されます。これに関連し、2021年7月に厚生労働省から「令和2 年度雇用均等基本調査」(以下、「調査」という)の結果が公表されました。

1. 男性の育児休業取得率

この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に厚生労働省が実施しているものです。

この調査結果として公表された男性の育児休業取得率をみてみると、2020 年度に12.65%となり、2019 年度の7.48%から5.17 ポイントの大幅上昇となりました(下図参照)。

大幅上昇をしたものの、このうち、育児休業期間が5 日未満の割合が28.33%であり、比較的長期間の育児休業を取得する女性と比較し、短期間の取得となっているケースが多いことがわかります。

この男性の育児休業取得率については、2020 年5 月29 日に閣議決定された少子化社会対策大綱で、2025 年に30%にするという数値目標が立てられています。今後、この目標実現のための施策が実施されることになります。

2. 育児短時間勤務制度等の利用可能期間

育児短時間勤務制度では、法令で子どもが3歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。この制度を導入している企業における最長利用可能期間の状況を確認すると、「3 歳未満」が55.7%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が15.0%、「小学校入学~小学校3 年生まで」が11.5% と続いています。

次に、所定外労働の制限についても、法令で子どもが3 歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。この制度を導入している企業における最長利用可能期間の状況を確認すると、「3 歳未満」が 49.6%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が26.7%、「小学校卒業以降も利用可能」が6.7%、「小学校入学~小学校3 年生まで」が6.3%となっています。

このように法令を超える取扱いを設けることで、仕事と育児の両立が図られるようにしている企業が多く見られます。

今後、育児・介護休業規程を見直す必要も出てくることから、自社の現行制度において不都合な状況が起きていないかを確認し、見直すきっかけにするとよいかもしれません。

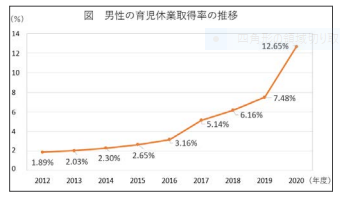

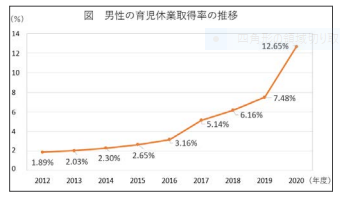

12.65%に大幅上昇した男性の育休取得率

2022 年4 月より改正育児・介護休業法が順次施行され、今後、男性が育児休業を取得することについてさらに関心が高まることが予想されます。これに関連し、2021年7月に厚生労働省から「令和2 年度雇用均等基本調査」(以下、「調査」という)の結果が公表されました。

1. 男性の育児休業取得率

この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に厚生労働省が実施しているものです。

この調査結果として公表された男性の育児休業取得率をみてみると、2020 年度に12.65%となり、2019 年度の7.48%から5.17 ポイントの大幅上昇となりました(下図参照)。

大幅上昇をしたものの、このうち、育児休業期間が5 日未満の割合が28.33%であり、比較的長期間の育児休業を取得する女性と比較し、短期間の取得となっているケースが多いことがわかります。

この男性の育児休業取得率については、2020 年5 月29 日に閣議決定された少子化社会対策大綱で、2025 年に30%にするという数値目標が立てられています。今後、この目標実現のための施策が実施されることになります。

2. 育児短時間勤務制度等の利用可能期間

育児短時間勤務制度では、法令で子どもが3歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。この制度を導入している企業における最長利用可能期間の状況を確認すると、「3 歳未満」が55.7%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が15.0%、「小学校入学~小学校3 年生まで」が11.5% と続いています。

次に、所定外労働の制限についても、法令で子どもが3 歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。この制度を導入している企業における最長利用可能期間の状況を確認すると、「3 歳未満」が 49.6%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が26.7%、「小学校卒業以降も利用可能」が6.7%、「小学校入学~小学校3 年生まで」が6.3%となっています。

このように法令を超える取扱いを設けることで、仕事と育児の両立が図られるようにしている企業が多く見られます。

今後、育児・介護休業規程を見直す必要も出てくることから、自社の現行制度において不都合な状況が起きていないかを確認し、見直すきっかけにするとよいかもしれません。

昨年6月(2020年6月)に施行された年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改正法)が公布され、2022年10月から従業員数101人以上の規模の事業所について、社会保険の適用拡大の対象となります。

社会保険の適用拡大では、週労働時間が通常の労働者の4分の3以上の短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していたものが、以下の4つの基準をすべて満たしたときに、社会保険に加入することになります。

・週の所定労働時間が20時間以上であること

・雇用期間が1年以上見込まれること

・賃金の月額が88,000円以上であること

・学生でないこと

この際の「従業員数101人以上の規模の事業所」の判断基準は、以下の通りとなっています。

[従業員数の定義]

適用拡大以前の通常の被保険者の人数を指し、それ以外の短時間労働者を含まない。

[従業員数のカウント]

月ごとに従業員数をカウントし、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ったら適用対象となる。

[事業所の考え方]

従業員数のカウントは、法人なら同一の法人番号を有する全事業所単位、個人事業主なら個々の事業所単位で行う。

特に確認しておきたいポイントは2022年10月時点のみで判断するのではない点です。また、一度適用対象となった場合、被保険者の4分の3の同意で対象外となる手続きをしなければ、従業員数が基準を下回っても引き続き適用対象となります。特に従業員数が100人前後の事業所では、今後の人材の採用方針も含めて、社会保険料の負担額の増加等も確認しておきたいものです。

※本記事のホームページやブログ等への転載は禁止されております。

関連情報

■参考リンク

日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」

健康保険証 10 月から従業員へ直接交付が可能に

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

社労士 従業員の社会保険の手続きをすると、会社に健康保険証が送付され、それを従業員に交付しますが、この流れについて10 月からは協会けんぽ等の保険者が「支障がない」と認めたときは、保険者から直接従業員に交付(以下、「直接交付」という)されるようになります。

総務部長

会社を経由せずに、従業員に直接届くということですね。従業員からは「早く健康保険証が欲しい」と言われることがあるので、直接交付はありがたいです。

社労士 健康保険証は、法令で保険者から事業主に送付し、それを事業主から従業員に交付すると決められています。コロナ禍でテレワークが普及したこと等に対応し、健康保険証を受け取るためだけに出社するといった状況をなくすため、今回の変更が行われました。

総務部長 なるほど。ところで「支障がない」というのはどのような状況でしょうか。

社労士 今回の変更によって、保険者は会社に送付すればよかった健康保険証について、従業員の自宅等に送付することになるため、事務負担や費用、送付先の住所の把握や管理等の負担が大きくなります。したがって、直接交付ができるかを、保険者・事業主・従業員の間で調整し、最終的に直接交付することに支障がないかを保険者が決めることになります。

総務部長 入社(資格取得)時に健康保険証を従業員に渡すことの不便さは感じていないのですが、退職(資格喪失)時の健康保険証の回収に苦労しています。退職日に出社しない従業員には、会社に郵送してもらうように伝えていますが、これも従業員から直接保険者に送付してもらってもよいのですか。

社労士 そのような要望が多いようですが、今回の変更は交付時の対応であり、資格喪失をしたときにはこれまで通り、会社が従業員やその家族の分の健康保険証を回収して保険者に返納する必要があります。

総務部長 承知しました。ありがとうございました。

ONE POINT

①2021年10月から保険者が支障がないと認めたときに限り、保険者から従業員に健康保険証を交付することができるようになる。

②資格喪失時の健康保険証は、これまで通り事業主が回収し、保険者に送付する必要がある。

健康保険証 10 月から従業員へ直接交付が可能に

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

社労士 従業員の社会保険の手続きをすると、会社に健康保険証が送付され、それを従業員に交付しますが、この流れについて10 月からは協会けんぽ等の保険者が「支障がない」と認めたときは、保険者から直接従業員に交付(以下、「直接交付」という)されるようになります。

総務部長

会社を経由せずに、従業員に直接届くということですね。従業員からは「早く健康保険証が欲しい」と言われることがあるので、直接交付はありがたいです。

社労士 健康保険証は、法令で保険者から事業主に送付し、それを事業主から従業員に交付すると決められています。コロナ禍でテレワークが普及したこと等に対応し、健康保険証を受け取るためだけに出社するといった状況をなくすため、今回の変更が行われました。

総務部長 なるほど。ところで「支障がない」というのはどのような状況でしょうか。

社労士 今回の変更によって、保険者は会社に送付すればよかった健康保険証について、従業員の自宅等に送付することになるため、事務負担や費用、送付先の住所の把握や管理等の負担が大きくなります。したがって、直接交付ができるかを、保険者・事業主・従業員の間で調整し、最終的に直接交付することに支障がないかを保険者が決めることになります。

総務部長 入社(資格取得)時に健康保険証を従業員に渡すことの不便さは感じていないのですが、退職(資格喪失)時の健康保険証の回収に苦労しています。退職日に出社しない従業員には、会社に郵送してもらうように伝えていますが、これも従業員から直接保険者に送付してもらってもよいのですか。

社労士 そのような要望が多いようですが、今回の変更は交付時の対応であり、資格喪失をしたときにはこれまで通り、会社が従業員やその家族の分の健康保険証を回収して保険者に返納する必要があります。

総務部長 承知しました。ありがとうございました。

ONE POINT

①2021年10月から保険者が支障がないと認めたときに限り、保険者から従業員に健康保険証を交付することができるようになる。

②資格喪失時の健康保険証は、これまで通り事業主が回収し、保険者に送付する必要がある。

健康保険証 10 月から従業員へ直接交付が可能に

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

社労士 従業員の社会保険の手続きをすると、会社に健康保険証が送付され、それを従業員に交付しますが、この流れについて10 月からは協会けんぽ等の保険者が「支障がない」と認めたときは、保険者から直接従業員に交付(以下、「直接交付」という)されるようになります。

総務部長

会社を経由せずに、従業員に直接届くということですね。従業員からは「早く健康保険証が欲しい」と言われることがあるので、直接交付はありがたいです。

社労士 健康保険証は、法令で保険者から事業主に送付し、それを事業主から従業員に交付すると決められています。コロナ禍でテレワークが普及したこと等に対応し、健康保険証を受け取るためだけに出社するといった状況をなくすため、今回の変更が行われました。

総務部長 なるほど。ところで「支障がない」というのはどのような状況でしょうか。

社労士 今回の変更によって、保険者は会社に送付すればよかった健康保険証について、従業員の自宅等に送付することになるため、事務負担や費用、送付先の住所の把握や管理等の負担が大きくなります。したがって、直接交付ができるかを、保険者・事業主・従業員の間で調整し、最終的に直接交付することに支障がないかを保険者が決めることになります。

総務部長 入社(資格取得)時に健康保険証を従業員に渡すことの不便さは感じていないのですが、退職(資格喪失)時の健康保険証の回収に苦労しています。退職日に出社しない従業員には、会社に郵送してもらうように伝えていますが、これも従業員から直接保険者に送付してもらってもよいのですか。

社労士 そのような要望が多いようですが、今回の変更は交付時の対応であり、資格喪失をしたときにはこれまで通り、会社が従業員やその家族の分の健康保険証を回収して保険者に返納する必要があります。

総務部長 承知しました。ありがとうございました。

ONE POINT

①2021年10月から保険者が支障がないと認めたときに限り、保険者から従業員に健康保険証を交付することができるようになる。

②資格喪失時の健康保険証は、これまで通り事業主が回収し、保険者に送付する必要がある。