コラム

A 労働時間管理は「時間外労働の管理」といっても過言ではありません。各部署の所属長が残業の必要性を判断し、適切時間を指示するなど、管理職の役割は重要です。職員、個々に勤務時間内に仕事を終える意識をいかにもたせるかが重要です。

一方、始業時刻=出勤時刻、終業時刻=退勤時刻 という認識で時間管理を行っている事業もいまだ多くあります。このような事業所には、労働時間の定義についてまずは指導教育する必要があります。つまり始業終業時刻と出退勤時刻は違うという認識をまずは持っていただくことです。労働時間に関する意味を理解することで、その時間管理意識を持って業務を遂行していくことは、今後、さらに重要なポイントになります。そのためには、まず指導いただきたいのは、時間外労働の「許可制」です。当然ながら業務は所定時間内に行うのが前提ですが、事情により残業になりそうな場合には、その理由と終業時刻を明記し、許可制とする必要があります。それにより、所定外労働割増をつける時間が明確になりますし、何より大切なことは各職員の時間管理意識を高めることができます。ただし、残業の許可制を規定に定めていても、許可を受けない残業のすべてが無効になるかというとかならずしもそうではありません。通常の業務をこなすうえで,所定時間内終わらないような業務量を要求したならば、残業時間に対して、黙示の承認があったということになり、残業時間に該当するという判断になりますので、適宜の指導が必要になります。

ただ、残業を所属長の許可制にしていても、申請された残業内容をよく理解せずに全部承認していたり、逆に、明らかに残業が必要な業務量にも関わらず許可をしなかったりと、所属長により対処の仕方はまちまちになりがちです。本当に必要な残業かどうか、どの程度の時間が必要かなどを判断して、適切な許可を与える必要があります。

残業許可制運用のポイント

- 残業の理由を明確にさせる

「何のために残業をするのか」「なぜ、その業務が残ってしまったのか」を確認します。例えば、許可申請の残業理由に「介護記録作成の為」とだけ記入させるのではなく、「なぜ

介護記録作成業務が残ってしまったのか」を記入させます。そうすることで、原因を本人と上司が確認しあうことで改善に繋げることができます。残業理由が本人の能力の問題であれば、個別指導や業務の標準化を進める必要があります。

- 残業内容の緊急性・必要性を判断する

その業務が「要当日処理」か「翌日処理で可」なのかをメリハリをつけて確認します。

またその業務は、「あなたがやらなければならない業務」なのか「次の交代勤務者で対応できる業務」なのかを確認します。

- 業務の上限時間(目安)を指示する

「その業務は30分で終えて」と目標時間を指示します。業務内容応じて適切な時間を指示することは必要です。但し、このことは「30分以上の残業は認めない」と上限設定をすることではありません。上限を超えて残業していても、事実上、黙認している状況であれば

それは「黙示の承認」に該当します。

- 職員の健康状態にも配慮する

休憩はきちんととれたか、体調にお問題はないか、などを確認します。こうしたことは、日頃の部下とのコミュニケーションで行っておきたいところです。

☞

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

《 老施協がまとめたパンフレット 》

外国人材を受け入れる際に注意すべき事柄などをまとめたパンフレットを、特別養護老人ホームなどの経営者で組織する全国老人福祉施設協議会がまとめた。新たに受け入れを検討している介護施設などに活用を促している。

パンフレットは老施協の専門部会がまとめたもの。既に外国人材を受け入れている施設などへのアンケート調査の結果に基づき、「暮らし」「コミュニケーション」「仕事・学習」の3テーマに沿ってポイントを紹介している。

成功例だけでなく、反省すべきケースや失敗例も盛り込んだところが最大の特徴。先行して取り組んでいる施設の経験、ノウハウを取り入れやすい作りとした。

テーマ別にみると、「暮らし」では適切な住まいやネット環境の確保など生活面で準備・サポートすべき点を掲載。「コミュニケーション」では言葉の問題や国家試験対策などを、「仕事・学習」では入職時の留意点や職場での指導法などを載せている。

人手不足が深刻化の一途をたどり解消の兆しが見えないなか、外国人材の受け入れに踏み切る施設は以前より増加。それに伴い、受け入れに関する事業者団体への相談、問い合わせも増えてきたという。今後、コロナ禍の水際対策の緩和による入国者の更なる増加も見込まれる。老施協は今回、これらを踏まえパンプレットを作成・公表することにした。

作成を担った老施協・外国人介護人材対策部会の櫻井博規部会長は、「初めて外国人材を受け入れる現場では、例えば専用の担当者が任命される。そうした人が頭を悩ませたり、文化の壁にぶつかったりした時に役立ててほしい」と説明。今後はパンフレット以外にも、受け入れを後押しする情報、ツールなどを定期的に提供していくとしている。

(介護ニュースより)

多くの会社では、育児休業期間中は給与を支給しない取扱いをしているかと思います。その際の所得補償として一定の要件を満たした従業員には、雇用保険から育児休業給付金が支給され、また、育児休業期間中の社会保険料の負担を軽減する目的で、社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)が免除されることになっています。

2022年10月に改正育児・介護休業法が施行され、育児休業制度が改正されることにあわせて、社会保険料免除の仕組みも変更になるため、その内容を確認しておきましょう。

1. 育児休業中の社会保険料免除

現在の育児休業期間中の社会保険料は、月末が育児休業期間中である場合、その月にかかる社会保険料と、その月に支給される賞与の社会保険料が免除となります。免除の対象は、従業員負担分・会社負担分であり、免除のための手続きは必要ですが、免除されることに伴う不利益はありません。

2.10月以降の月にかかる社会保険料免除

10 月1日以降、月にかかる社会保険料は、月末が育児休業期間中である月に加え、育児休業の開始日と終了予定日の翌日が同じ月にあり、その月中に14 日以上の育児休業を取得した月も免除されることになります。

この14 日のカウントについて、育児休業期間中に一時的・臨時的に就労した日を含めることはできますが、10 月1日から始まる産後パパ育休の取得者については、その休業中に就業する仕組みで就業した日数は、含めないことになっています。

3.10月以降の賞与にかかる社会保険料免除

9 月30日までは賞与にかかる社会保険料の免除は1. のとおり、賞与が支給される月の月末が育児休業期間中であるか否かによって判断されます。これが10月1日以降は、1ヶ月超の育児休業を取得した場合についてのみ、免除されることになります。

この1ヶ月超のカウントについて、一時的・臨時的に就労した日も、さらには産後パパ育休の休業中に就業する仕組みで就業した日数も含めることができます。

月にかかる社会保険料の免除とはカウントの考え方が異なる点に注意が必要です。

なお、免除の対象となる賞与は、月末に育児休業を取得している月に支給される賞与となります。

社会保険料の負担は、育児休業を取得する従業員にとって、かなり大きなものとなります。育児休業・産後パパ育休期間中の負担すべき社会保険料の取扱いも個別周知事項になっていますので、妊娠・出産を申し出た従業員に、正確に説明できるようにしましょう。

☞

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

介護保険の福祉用具貸与・販売をめぐる厚生労働省の有識者会議で、福祉用具専門相談員の資格のあり方が話し合われている。

26日の会合で、複数の委員が一定のサイクルで研修の受講を求める「更新制」にすべきと提案した。

厚労省もこれを今後の論点として扱っていく構え。もっとも、現時点で施策の方向性を固めているわけではない。導入するか否かも含め、できるだけ丁寧に検討を深めていくとしている。

更新制という発想のベースには、"福祉用具専門相談員には常に最新の知識が必要"という認識がある。サービスの質の更なる向上を目指す議論の一環だ。

厚労省はこの日、「福祉用具専門相談員の能力を高める取り組みでどんなことが考えられるか」をテーマの1つに据えた。

これに対し、職能団体の全国福祉用具専門相談員協会の理事長を担う岩元文雄委員が、「現任の福祉用具専門相談員への追加的な研修が必要。定期的な研修機会の確保、更には更新制も検討して欲しい」と要請。健康保険組合連合会の理事を務める田河慶太委員は、「一定期間ごとの研修を義務付けてはどうか」と意見した。

福祉用具専門相談員は、貸与・販売事業所の運営基準で2人以上の配置が定められている専門職。介護福祉士や社会福祉士、看護師、理学療法士などのほか、都道府県の指定講習を修了(50時間+修了評価)した人が資格を得られる。現行で資格取得後の更新制はなく、その具体化を求める声はこれまでも折に触れて出ていた経緯がある。

厚労省は指定講習のカリキュラムの見直しなども含め、引き続き慎重に検討を進めていく考え。当局の関係者は、「まだ何も決まっていない。一言で『更新制』といってもどんなものなのか。本当に効果が得られるかも含め、中身をしっかりと詰めないといけない。現場の職員にかかる負担も十分に考慮する」と話した。(介護ニュースより)

A 処遇改善加算Ⅱの制度を園に導入するには、職位と職務内容を就業規則やキャリアパスの役割等級表に明記することをお勧めしています。リーダー名も「乳児リーダー」「発達支援リーダー」「食育リーダー」などが多いですが、これはあくまで一例です。園長先生が実現したいことによって、それぞれの園ごとに異なるものです。

ある園では、クラス業務に収まり切れない園全体に関わることをスムーズに進めるため、既存の委員会に着目した組織づくりをしています。具体的には既存の委員会に、保育環境、保健衛生、安全管理などをそれぞれに割り振ります。そして委員会の中から処遇改善等加算Ⅱの「保育環境リーダー」「保健衛生リーダー」「安全管理リーダー等を任命します。

例えば、保育環境リーダーの職務内容は「園内環境整備年間計画の作成および実施、園児とともに環境整備の実践(園舎、園庭等)です。保育環境リーダーが一人ですべてこなすのではなく、環境整備の場所や日時を職員に割り振り、可能なものは園児とともに実践してもらい、進捗状況を確認します。園全体の保育環境整備を、リーダーが計画にそって采配することになります。

また、ある園では園の特色である自然遊びや楽器を、より日々の保育に取り入れて実践発表までを担う保育者を育成したいと、処遇改善等Ⅱの「自然遊びリーダー」「楽器リーダー」を設けています。従来は、園長や主任を中心に進めてきたのですが、園の特色をより打ち出すには保育者が主体となって進め、継続することが重要と考えてのことです。

リーダーたちは、ポジションと職務内容が与えられ、取り組むことで成長していきます。延長先生の励ましや承認が、リーダーたちのやる気を引き出し、成長を後押しします。園長先生が実現したいことに向けて、是非、処遇改善加算等Ⅱの制度を園経営に活かしていっていただきたいと思います。

☞

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

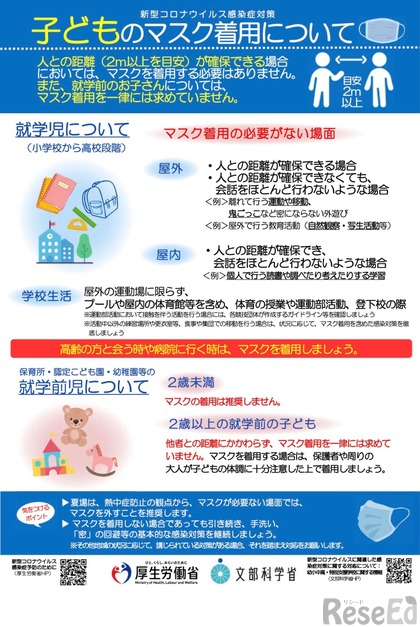

学校生活における児童生徒等のマスクの着用についてあらためて方針が示されたことを受け、文部科学省は厚生労働省と連携し、マスク着用の考え方について周知するためのリーフレットを作成。各教育委員会等に対し、周知するよう事務連絡を発出した。

リーフレットでは、子供のマスク着用について、「人との距離(2m以上を目安)が確保できる場合においては、マスクを着用する必要はない。また、就学前の子供にはマスク着用を一律には求めない」とする方針を明記したうえで、就学児と就学前児それぞれのマスク着用に関するポイントを示している。

小学校から高校段階までの就学児については、屋外・屋内・学校生活についてそれぞれマスク着用の必要がない場合を明記。人との距離が確保できる、または会話をほとんど行わない屋外でのケースだけでなく、個人で行う読書や調べ学習等、人との距離が確保でき会話をほとんど行わないような場合は屋内でもマスクの着用は必要ないとしている。また、屋内の体育館等を含め、体育の授業や部活動、登下校の際もマスク着用は必要ないとした。

就学前児については、2歳未満はマスクの着用を推奨せず、2歳以上の子供についても、他者との距離にかかわらずマスク着用を一律に求めない方針を明確にした。

気温・湿度ともに上昇し熱中症の危険性が増すこれからの時期は、特にマスクの必要がない場面ではマスクを外すことを推奨。一方で、マスクの着用に関わらず、手洗いや「密」の回避等の基本的な感染対策は引き続き継続するよう求めている。

学校生活における児童生徒等のマスクの着用についてあらためて方針が示されたことを受け、文部科学省は厚生労働省と連携し、マスク着用の考え方について周知するためのリーフレットを作成。各教育委員会等に対し、周知するよう事務連絡を発出した。

A 評価フィードバックを年2回実施し、さらに個別面談(毎月)にて課題解決のフォローを行っている。

人事評価でもっとも大切なキーワードは何でしょうか。それは「透明性」と「納得感」です。透明性とは、人事評価でいえば、どういう評価項目で、だれがどのようなプロセスで評価をしているのかが明確であること。また「納得感」とは、なぜその評価結果になったのか被評価者が理解し、納得することです。しかしながらこの納得感が生まれるのはそう簡単にはいきません。なぜなら多くの職員は、自分は一所懸命仕事をし、それなりに仕事で貢献していると思っているからです。しかしながら、上司の評価がそのようなものでない場合には、だれしも心穏やかでは、いられないはずです。半ばあきらめて、表面的に納得したフリをしている場合も多いのではないでしょうか。それでは納得感を醸成するにはどうすればいいのか。まず、絶対に必要なのが、フィードバック面談です。面談では、自己評価と上司評価が明らかに違っている項目に着目し、その評価にした根拠を具体的に話し合うことで、お互いの視点や期待レベルを知ることができ、初めて「納得感」が醸成されてくるものです。

詳細は

☞

①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

☞福祉・医療向け人事評価コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A 始業前の準備の時間 始業時間前の業務については、従来から慣行として継続して行われているものと個人的に任意に判断し た内容があると思われます。ここで一度業務内容を見直し、準備行為として必要な業務であるのかどうか を精査する必要があります。 当該業務内容が本当に必要な業務であるか優先度等を考慮し、準備行為として必要な行為とされるもの か、または業務としてその内容・範囲を定め、院長等から指示を行うことを明確にしているものであれ ば、労働時間として算定することが必要になります。

一方、院長等からの指示はないが業務上必要と本人が任意に判断し、上司の指示を得ないまま業務を 行った場合は、明確な基準がない限り黙示の指示となり労働時間として算入することが必要となります。 ただし、その内容が業務上の必要性はなく、本人が任意に判断して行った場合は、労働時間として算定す る必要はないと考えられますが、事前に業務と業務以外の時間基準を明確に定め、周知することが必要となります。

2 自己研鑽等の時間(学会参加、学会の論文作成など) 宿日直の基準や、自己研鑽の時間などは、昭和22年に示された通達というもので運用されています。 医師の働き方改革に伴い、この基準が令和元年7月に新たに示されました(「医師の研鑽に係る労働時間 に関する考え方について」)。しかし、その内容は革新的に新しくなったものではなく、従来の通達を踏襲 したものとなりました。 ① 所定時間内に使用者に指示された勤務場所で研鑽を行う場合は労働時間とする ② 所定時間外に診療等の本来業務と直接の関連性なく、かつ、上司の明示・黙示の指示によらず行 われる場合は労働時間に該当しない

近年の医学や医療技術の日進月歩の進歩発展は目覚しいものがあります。より質の高い医療に対する ニーズ、患者へのきめ細かな対応のため、学習し「研鑽」する時間については、業務上必要と判断され業 務上の指示がある場合は、労働時間と算定すべきとされました。

一方、個人的な関心として、新しい考え方や医療技術の進歩成果について学習し、研究する「自己研鑽」 の時間については、労働時間として考える必要性はないという線引きが設けられた内容になっています。 これを明確にするための手続きとして、申告の手続きなどを行い、労働時間とそうでない時間との区別 をすること等が示されました。また、環境整備として、院内に勤務場所とは別に、労働に該当しない研鑽 を行う場所を設けること等が示されました。明確になることで時間外労働は減るかもしれませんが、実態 として申告手続が増えることになりますので、効果的な軽減とするには今後の運用次第といえます。 自主的にスキルアップする機会を失うことは、生産性の低下や競争力の低下につながりモチベーション 向上もできなくなる可能性があります。 自主的業務が労働時間として認められるか否か、またその範囲・内容等について、内部で可能な限り配 慮を行い、通達を確認して運用されるようお勧めします。

クリニック院長に向けた労務管理セミナーを開催いたします。日時は7月22日(金)18:30と7月24日(日)13:30です。どちらも同じ内容ですので御都合にあわせてご参加ください。

→

クリニック院長様むけ人事労務セミナー開催】クリニック職員が安心してイキイキと働ける職場の作り方 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

【クリニック院長様むけ人事労務セミナー開催】クリニック職員が安心してイキイキと働ける職場の作り方 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

☞

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A パート職員から正職員へ登用した場合でも、年休を付与する日(基準日)は変わりません。よって、事業所は、パート職員を正職員に登用したタイミングで、改めて年次有給休暇を付与する必要はありません。

詳細解説:

1.年次有給休暇の付与ルール医院は、正職員、パート職員などの雇用形態に関係なく、6 ヶ月間継続勤務し、所定労働日の 8 割以上出勤した職員に対して、年次有給休暇(以下、年休)を付与しなければなりません(労働基準法第 39 条)。付与する日数は、基準日における週の所定労働時間と所定労働日数をもとに決定され、基準日から 1 年を経過するごとに、勤続年数に応じた日数を付与します。

2.パート職員を正職員へ登用した際の取扱いパート職員を正職員へ登用することにより、所定労働日数が増えたとしても、基準日を変える必要はありません。そのため、質問のように 1 月 1 日の基準日に年休を付与したのであれば、4 月 1 日に改めて付与する必要はなく、また所定労働日数が増加した分の年休を追加して付与する必要もありません。次の基準日である 1 月 1 日に正職員としての年休を付与することで足ります。この取扱いは、正職員からパート職員へ転換した場合も同様です。正職員登用時の留意点として、年休を取得したときの賃金の取扱いがあります。職員が年休を取得した日の賃金は①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③標準報酬日額のいずれかの方法で支払うと定められています。一般的には②の方法が多く採用されており、パート職員が年休を取得したときは、時給に所定労働時間を乗じて計算した賃金を支払っています。正職員へ登用後に、パート職員のときに付与した年休を取得した場合であっても、取得時(登用後)の雇用契約の内容に基づき賃金を支払う必要があります。そのため、1 日の所定労働時間が5 時間だったパート職員を、1 日の所定労働時間が 8 時間の正職員へ登用した場合、登用後は 8 時間働いたものとして取り扱います。正職員の場合、実質的には年休を取ったとしても月給分を支払うことになるでしょう。

事業所がパート職員を正職員へ登用しても改めて年休を付与する必要はありませんが、年休を取得した日の賃金の取扱いや、登用後の新たな基準日に付与する年休の日数が変わることがあります。そのため、勤怠システム等を利用して年休を管理しているときは、適切な管理ができるかを確認しましょう。

☞

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

利用者・家族が加害者となるケースも含めた介護職へのハラスメントについて、国の研究レポートが新たに公表された。

適切な対応をとるべき、といっても事業所だけでは限界がある − 。そんな問題意識に基づき、主に市町村の取り組みに焦点を当てた調査を行ったという。その結果が盛り込まれている。それによると、94.0%の市町村が「介護現場のハラスメントの予防・対策は必要」との認識を持っていた。一方で、行政側からの積極的な情報収集は94.2%が「実施していない」。事業所の運営を支援するための施策も、82.6%が「実施していない」と答えていた。

レポートではこうした現状を踏まえ、解決が難しいケースを事業所だけで抱え込まないように、地域の中で同じ問題を何度も繰り返さないように、市町村が支援策を展開していくことの必要性に言及。まずは実態把握を行うことに加え、例えば「地域ケア会議」を活用して関係者間の情報共有や連携を強化するなど、地域全体で相談・対応ができる体制を築くことの重要性を指摘した。

この調査は、厚生労働省から委託を受けた三菱総合研究所が昨年11月に行ったもの。全国の市町村の介護保険主管課が対象で、61.5%の1070市町村から有効な回答を得ている。

市町村が事業所への支援を実施していない理由をみると、「ハラスメントの状況を把握していないため」が46.3%で最多。次いで、「どのような支援が必要か分からないため」が22.6%となっており、この2つでおよそ7割を占めていた。(介護ニュースJOINT)