介護

A,パート職員の年間収入が 130 万円以上になった場合、配偶者の健康保険の扶養 から外れることになります。この場合、週の所定労働時間および月の所定労働日 数によって、パート職員は、状況に応じ事業所の健康保険・厚生年金保険または 国民健康保険・国民年金に加入することになります。

詳細解説: 1.健康保険の扶養の収入基準 健康保険の被扶養者となる収 入の基準は、原則、年間収入が 130 万円未満で、かつ、扶養者 の年間収入の半分未満であるこ ととなっています ※1。 ここでの収入とは、扶養の認定日以降の年 間の見込み収入をいい、被扶養者の収入に は、雇用保険の基本手当や健康保険の出産手 当金等(以下、基本手当等)も含みます。 具体的には、給与収入※2は月 108,333 円以下、 基本手当等は日額 3,611 円以下であれば、年 間収入が 130 万円未満と判断されます。年間 収入が 130 万円以上となる場合、対象のパー ト職員は扶養から外れることになります。 なお、一時的に収入が多くなることによ り、年間収入が 130 万円以上となるときに は、すぐに扶養の認定が取り消されるのでは なく、給与明細書、雇用契約書等と照らし、今 後の見込み収入で判断することになります。 扶養の認定は扶養者の保険者が行うため、詳 細な取扱いは、配偶者の勤務先を通じて保険 者に確認することになります。 2.職員自身での社会保険の加入 扶養から外れることになったパート職員 は、自身で社会保険加入することとなり、週 の所定労働時間かつ所定労働日数が、正職員 の 4 分の 3 以上の場合は、事業所の健康保 険・厚生年金保険に加入します※3。これらの 所定労働時間・所定労働日数に満たないとき には、個別に国民健康保険・国民年金に加入 します。 今回の質問のように、時給を引き上げた パート職員が、今後も扶養の範囲内の収入で 働き続けることを希望するのであれば、所定 労働時間を減らして年間収入が 130 万円未満 となるような働き方の検討も必要になりま す。まずは、職員と今後の働き方を話し合う と良いでしょう。

今後、同一労働同一賃金の考え方が浸透していくに従って、この問題に直面するケースが

増えてくるものと思います。「配偶者が反対しているからこの基準を超えられない」というような人については、契約更新時などに「1年間の収入が待遇改善によってこれぐらいになりますよ」ということを示して、きちんと説明をすることが大切になります。そうすれば、年末にバタバタと就業時間調整することもなくなります。労働者ごとに就業調整の基準は異なります。例えば、配偶者の家族手当がどの様な基準で支払われるのかは配偶者の会社の規定次第ですし、社会保険に加入する、しないという事もご本人の希望がありますから、その希望をよく聞きながら、契約更新時に相談されることをお勧めします。一方で、待遇改善の結果103万円、130万円は超えるけれども、それによって65歳以降の年金支給額が増える、健康保険でも傷病手当金の支給対象になる等、メリットも多いことをきちんと知っていただき、より長期的にみれば会社も本人もハッピーになることもあることを認識頂くことも大切のように思います。

(※1)被扶養者が 60 歳以上または障害者のとき は、年間収入が 180 万円未満 (※2)交通費(通勤手当)を含む (※3)常時 501 人以上の特定適用事業所は、① 週の所定労働時間が 20 時間以上あること、②雇 用期間が 1 年以上見込まれること、③賃金の月額 が 88,000 円以上であること、④学生でないこと の 4 点をすべて満たす場合

⇒

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

以上

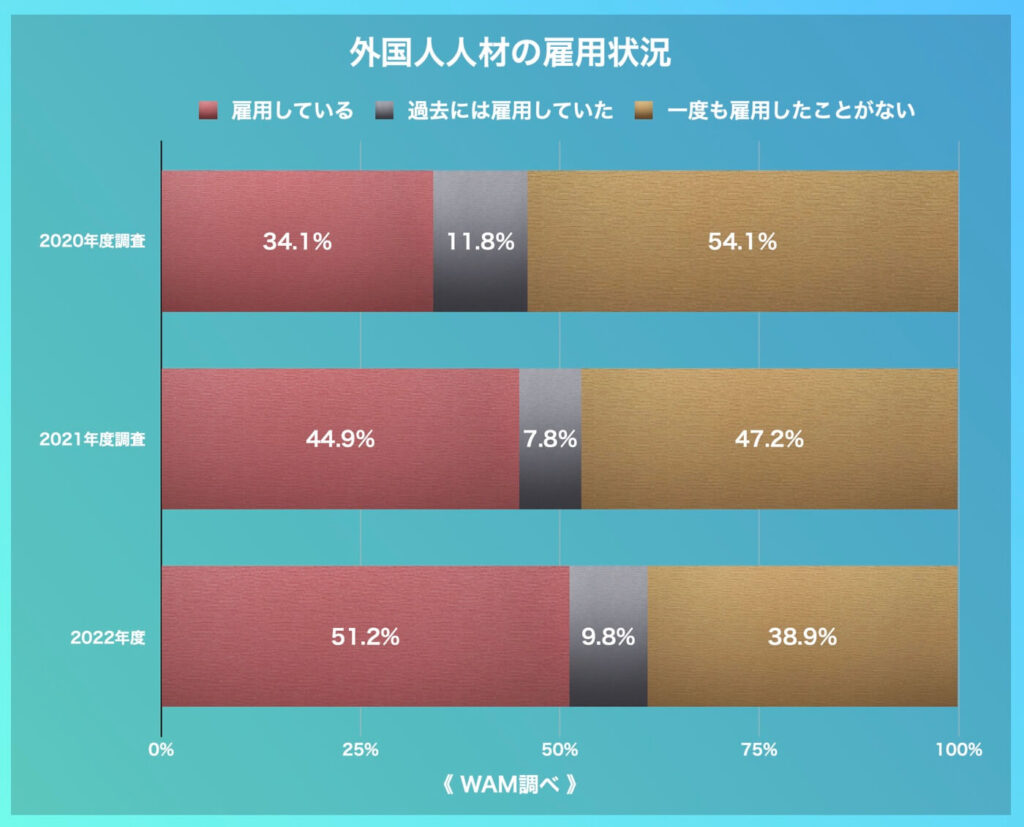

福祉医療機構(WAM)が昨年度末に公表した特別養護老人ホームの人材確保の状況などに関する新たな調査結果 − 。外国人材を受け入れている施設がついに半数を超えた、と報告されている。

外国人材を「雇用している」としたのは51.2%。「一度も雇用したことがない」は38.9%にとどまった。今後、新型コロナウイルスの「5類」への移行や為替相場の変動などが与える影響が注目されている。

WAMは、「都市部では雇用している施設が比較的多い一方で、地方部では少ないことが過去の調査から分かっている。全国一律に外国人材の活用が進んでいるわけではないと推察される」と分析している。

この調査は、WAMの貸付先で特養を運営する3316の社会福祉法人が対象。今年1月から2月にかけて行われ、20.5%の679法人から有効な回答を得ている。

外国人材の受け入れ形態をみると、「技能実習」が42.9%で最多。次いで「特定技能」が40.7%と多かった。「特定技能」は前年度(19.6%)からの伸びが顕著で、WAMは「即戦力として現場に投入しやすいなどのメリットがあり、急速に受け入れが進んでいる」との見方を示した。(介護ニュース)

⇒

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

介護現場の事務負担を軽減するための「ケアプランデータ連携システム」の運用が、いよいよ新年度から始まる。

運用を担う国民健康保険中央会は3月31日、本格稼働に先立ち4月1日から13日までの間に事前申請を受け付けるとアナウンス。あわせて、システムの使い方や更新情報などを掲載していく「ヘルプデスクサポートサイト」を新規開設したと明らかにした。

厚生労働省もこれを介護保険最新情報のVol.1139で広く周知している。

「ケアプランデータ連携システム」は、居宅介護支援事業所と他の介護サービス事業所によるケアプランやサービス利用票(予定・実績)などのやり取りを、オンラインで効率化するために整備されたもの。FAXや紙の手渡し、郵送など煩わしい手段をやめられる環境を作る狙いがある。利用料は1事業所あたり年間2万1000円。

国保中央会は今回、「ケアプランデータ連携システム」の当面のスケジュールを次のように明示している。

○ 4月1日から13日まで事前申請の受け付けを実施。

○ 4月14日からクライアントソフトの提供を開始。

○ 4月14日から19日まで、事前申請の受け付けは準備などのため一時的に停止。

○ 4月20日から本格稼働スタート。利用申請の受け付けも再開。

新たな「ヘルプデスクサポートサイト」には、「ケアプランデータ連携システム」の導入方法や使い方、「よくある質問」、「お知らせ一覧」などが分かりやすく掲載されている。導入方法や使い方について詳しい資料、解説動画を閲覧できるほか、メールで問い合わせることも可能だ。

国保中央会は、「詳細な情報はサポートサイトで提供していきますのでご参照ください。今後もより使いやすいサイトを目指していきます」としている。(介護ニュースより)

⇒

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

政府は22日、足元の急激な物価高騰に対応する2兆円超の追加策を決定した。今年度予算の予備費を財源として活用する。

地域の実情に応じた対策をとれるよう自治体に配る交付金を、1兆2000億円積み増す。

効果が高いと考えられる「推奨事業メニュー」として、医療・介護・保育などの現場に対する物価高対策を引き続き明記。電気やガス、ガソリン、食料品などの値上がりに苦しむ事業所への支援を展開するよう促した。具体的な使途は自治体がそれぞれ決める。

物価高騰の追加策をめぐっては、介護事業者の団体が支援の拡充を求めていた経緯がある。

全国老人福祉施設協議会や全国老人保健施設協会、全国介護事業者連盟、日本認知症グループホーム協会、日本介護支援専門員協会らが、政府・与党に要望書を提出。価格転嫁ができない介護事業の特性を説明し、「コスト上昇に対応できる財政措置を」などと訴えていた。(介護ニュースより)

⇒

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

かつて医学部受験を専門にした予備校で働いたことがあります。

ほとんどの受験生たちは1,2年で医学部に入学していきますが、4浪 5浪なかには10浪というかたもいました。

彼らには何度つまづいても立ち上がるポジティブさがあります。「いつかはできるはずだ」と自分の未来を信じています。手を抜かず、一生懸命頑張っています。それなのに、どうしてうまくいかないのでしょうか。

冷たいようですが、自分が客観視出来ない人は、うまくいかないのです。

「なぜかうまくいかない」という人は、他人を見るように自分を客観視することが必要です。

自分の欠点も性格もよく知っている幼馴染にあったように自分を眺めてみるといいでしょう。もしかしたら、自分が得意でないことややりたくないことを無理にやっているのかもしれません。間違った方法なのかもしれません。かならず、うまくいかない理由があるはずです。

そのうえで、「うまくいっている人はどんな方法でやっているのか」「自分とは何が違うのか」「自分が結果をだすためにどうすればいいのか」「ほかに道はないのか」など戦略を練ればいいのです。必ずうまくいく方法があるはずです。

同様に、仕事がうまくいかない人、再就職がうまくいかない人、人間関係がうまくいかない人。恋愛がうまくいかない人、頑張っているのになかなか結果が出ない人なども「見ていないこと」があります。自分を正当化せず、感情に流されず、自分を冷静に見つめることができれば、問題を解決していけるようになります。「なるほどね、ここに根本問題があったわけだ」と問題点を見つけて、行動を改善していけます。

自分を客観視できるということは、自分を信じていることでもあります。本当の意味で、自分に自信がない人は、自己中心的で自分をまっすぐに見ることはできません。

ただ、「あなたは、それでいいのよ」と甘やかせたり、「あなたって全然だめね」と自分を否定したり主観的な目だけではうまくいきません。

自分の想いを叶えるためには、客観的に見る、暖かくて厳しい目が必要だと思います。

(「上機嫌で生きる」より)

⇒

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q 当施設は、職員数 15 人の施設です。4 月に向けて、就業規則を変更したいと考えています。職員の意見を聴いた上で、労働基準監督署へ就業規則の変更の届出が必要と聞きましたが、職員から変更に関して反対意見があった場合はどうなるのでしょうか? 就業規則の変更は認められませんか

A, 常時 10 人以上の職員を雇用している施設が就業規則を作成または変更する際、過半数代表者(職員の過半数を代表する者)の意見を聴く必要がありますが、内容について同意を得ることや協議をすることまでは必要とされていません。意見がなければ、「特になし」「異議なし」と意見書に記載してもらい、労働基準監督署へ届け出ます。反対意見が意見書に記載されていたとしても、労働基準監督署で受理されます。なお、就業規則の変更内容は、職員全員に周知しなければ、規則としての効力はありません.

詳解

1.就業規則の作成・変更時の意見聴取常時 10 人以上の職員を雇用している施設が就業規則を作成または変更した場合、施設は就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。このとき、過半数代表者(過半数で組織する労働組合があればその組合。以下、同じ)の意見を聴き(以下、意見聴取)、その意見が記載された書面(意見書)を添付します(労働基準法第 90 条)。意見聴取は、就業規則の内容について同意を得ることや協議をすることまでを求めるものではないため、職員から意見がなければ「特になし」「異議なし」等と意見書に記載してもらうことで足ります。なお、反対意見が意見書に記載されていたとしても、労働基準監督署で受理されます。

2.就業規則の効力と周知

変更した就業規則の内容は、過半数代表者から意見聴取をしただけでは、就業規則としての効力は発生しません。就業規則が職員に周知された日以降で、就業規則にめた施行日、または就業規則に定めた日以降に職員に周知された日に就業規則の効力が発生します。就業規則は、施設内の見やすい場所に掲示するか、職員がいつでも確認できるような場所に備え付けるといった方法で、その内容がすべての職員に周知されるようにすることが必要です。そもそも就業規則は、労使が安心して働くための施設ルールを定めるものです。就業規則の変更に反対意見があった場合は、そのまま労働基準監督署へ届出するのでなく、施設が就業規則を変更する理由や必要性を丁寧に説明し、職員の納得を得るようにすることが大切でしょう

⇒

保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

福祉医療機構は27日、特別養護老人ホームの人材確保をめぐる課題を探った調査の結果を新たに公表した。

人手不足が深刻な中で活用している施設が多い人材紹介会社について尋ねている。

この採用チャネルで正規職員を雇い入れた施設が1年間に支払った手数料は、平均で354.5万円。1施設あたりのサービス活動収益の0.99%に相当する額だった。

こうした手数料が「とても高い」と答えたのは、実に82.5%。「やや高い」が17.0%で、これらをあわせると99.5%にのぼっていた。

人材紹介会社の満足度を聞くと、「不満」が79.8%。内訳は「とても不満が」34.1%、「やや不満」が45.7%となっている。

この調査は、WAMの貸付先で特養を運営する3316の社会福祉法人が対象。今年1月から2月にWebで行われ、679法人(701施設)から回答を得たという。

WAMは結果について、「手数料が高いと感じている施設が徐々に増えている。安くない費用に対し、定着率が高くないということが満足度の低さにつながっている要因の1つ」と説明。「施設側も当然定着に向けて取り組んでいく必要はあるが、人材紹介会社側も定着につながる適切なマッチングなど、改善の取り組みが求められるものと考えられる」と指摘した。(介護ニュースより)

⇒

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

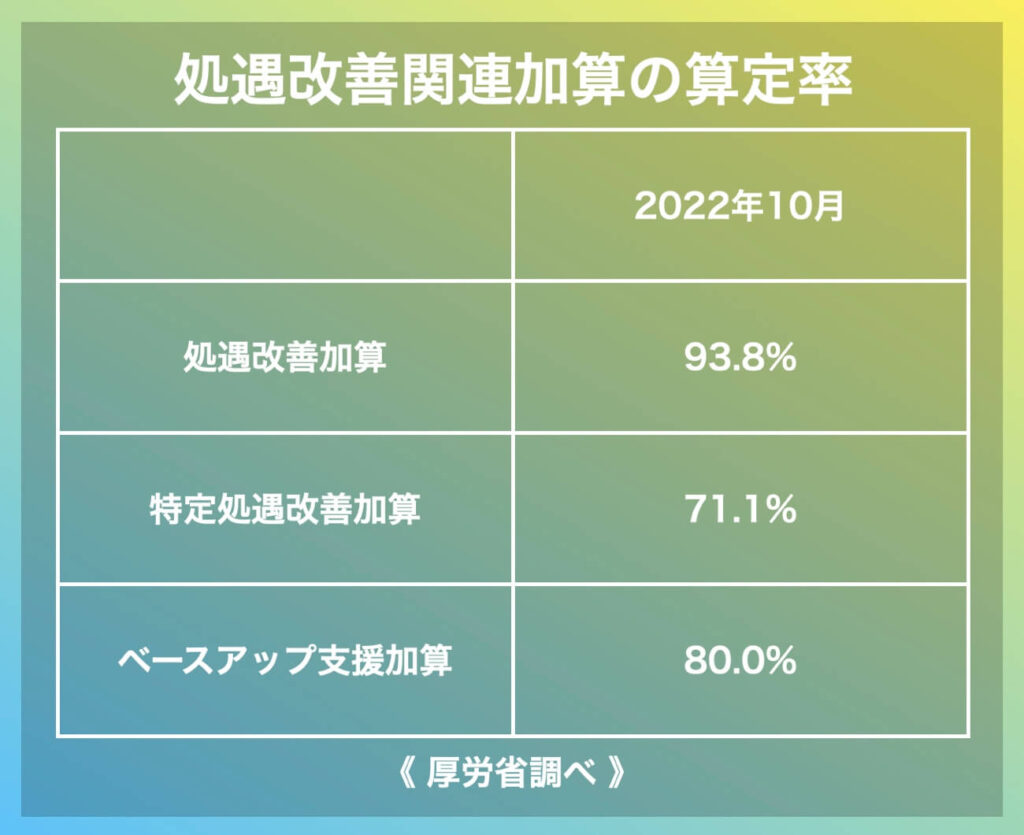

介護職の賃上げに向けて今年度(2022年度)から新設された介護報酬の「ベースアップ等支援加算」について、すべり出しの算定率が分かった。

厚生労働省が公式サイトで、導入初月の昨年10月の算定率が80.0%だったと明らかにした。処遇改善加算、特定処遇改善加算も含めた3加算の算定率は表の通り。

「ベースアップ等支援加算」は、加算額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てることなどが要件。昨年2月分から同じ要件で交付された「処遇改善支援補助金」の交付率は69.9%だったが、そこから約10ポイント上がった形だ。処遇改善加算の算定率は過去最高。特定処遇改善加算も過去最高だが、依然として約3割の事業所が算定していない厳しい状況のままだ。厚労省は次の2024年度の介護報酬改定に向けて、この3加算を一本化できないか検討していく方針。(介護ニュースより)

⇒

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

幸せであるために、とても大切な習慣の一つは、自分との約束を守ることです。何としてでも。

自分との約束をまもるということは、自分で決めたことはちゃんと実行すること。

例えば、週1回走る、毎日英単語を三つ覚える、今日はこの仕事を終わらせる、でもなんでもいいのです。こういうルールを決める場合、モチベーションを保つために理由や動機が大事といいます。目標があることは良いことですが、目標の理由をこじつける必要はないのです。

他人との約束をまもるのは、いろいろと理由や損得勘定があるでしょうが、自分との約束を守るには、深い理由なんてひつようありません。

それが本来「やりたいこと」だからです。単純に、やれたら嬉しいからです。

しかしながら、そうであっても人の気持ちは変わりやすいもの。ちょっと壁にぶつかったり

誘惑が有ったりすると「ま、いいか」とあきらめてしまいます。「やりたいこと」のはずが

「やるべきこと」「やりたくないこと」に変わってしまいます。だから逃げそうになった時には、理由をあれこれ考えるより、「やめてはダメ!」でいいのです。

それには大きな約束をしないこと。守れない約束をしてしまうと「私はできなかった」と自己権になりかねません。そして自分への裏切りを繰り返した結果、自分への不信感というエネルギーばかりが蓄積されて、何かやろうとしたときに、出来る気がしなくなってしまうのです。

「自分を信じられない」という気持ちが生きていく上で最も邪魔になり、「自分を信じられる」という気持ちが、最も力になります。他人でも、信頼できる人とは、大きな約束より、小さな約束を、ひとつひとつきちんと守ってくれる人。自分に対しても同じです。

初めてやることでも「出来ない気がしない」という根拠のない自信は日頃自分との約束を守っていることで蓄積された「信頼」のエネルギーから出てくるものです。

「決めたことは最後までやる」

この習慣が、自信をつくるエネルギーを生み出すのです。

(参考「上機嫌で生きる」より)

国会では22日、介護保険法の改正案を含む「全世代型の持続可能な社会保障制度を構築するための法律案」の審議が、衆院・厚生労働委員会で始まった。

介護保険法の改正案には、地域包括支援センターの負担の軽減に向けた施策が盛り込まれている。

要支援の高齢者を対象にケアマネジメントを行う「介護予防支援」について、居宅介護支援事業所も市町村から指定を受けて担えるようにする。指定を受けたケアマネ事業所は、市町村や包括と一定の連携をとって介護予防支援を実施することとされた。

高齢化の進行や福祉ニーズの複雑化・複合化などにより、包括の職員の忙しさが更に増している現状を踏まえた措置。負担の重い業務をケアマネ事業所に任せる道を拡げることで、地域で期待される役割に応えられる体制の整備につなげる狙いがある。今後、介護予防支援の基本報酬の多寡をめぐる議論も注目を集めそうだ。

介護保険法の改正案にはこのほか、包括の総合相談支援業務の一部をケアマネ事業所へ委託できるようにすることも含まれている。施行はいずれも2024年度から。今国会での早期成立を目指す厚労省は、「地域の既存資源の効果的な活用・連携を図る」と説明している。(介護ニュースより)