保育

見直しておきたい自転車通勤等の取扱い

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:

これまでも健康志向から自転車通勤を行う従業員がいましたが、最近、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを避けるために、自転車通勤をしたいと申し出る従業員が増えてきました。当社では、従業員からの申し出があれば、自転車通勤を認めていますが、注意すべき点はありますか。

社労士:

公共交通機関の通勤ラッシュが激しい都市部を中心に、自転車通勤が増加しているようですね。自転車通勤については条例で、自転車利用中の対人事故の賠償に備えるための保険(自転車損害賠償責任保険)等への加入を義務付ける動きが全国に広がっています。例えば、2020年4月1日現在、15都府県(山形県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、愛媛県、福岡県、鹿児島県)では義務化され、11道県では努力義務化されています。その他、政令指定都市で義務化されているところもあります。

総務部長:

そのような動きがあるのですね。この保険とは、どのようなものなのでしょうか?

社労士:

自動車事故と同様に、自転車事故においても高額な賠償を求められることがあるため、自転車事故の発生に備えて加入する保険です。自転車向け専用の保険のほか、自動車保険や火災保険の特約で付保されている場合等、様々な種類があります。

総務部長:

なるほど。保険があること自体を知らない従業員がいるかもしれないので、従業員に周知した方が良さそうですね。

社労士:

そうですね。安全運転をすることが第一ですが、万が一に備え、保険に加入することも重要です。通勤に自転車を利用するときには、保険への加入を義務付けることも考えられます。また、業務に自転車を利用することがあれば、通勤用の自転車を利用するのか、会社で保険に加入した自転車を用意するのかも検討しておきたいものです。

総務部長:

届け出ている方法で通勤をしているのか、正確な状況がわからない状態にあるため、現状を確認し、どのような取扱いとするか検討したいと思います。

【ワンポイントアドバイス】

- 条例で、自転車利用中の対人事故の賠償に備えるための保険等への加入を義務付ける動きが全国に拡がっている。

- 通勤に自転車を利用する際には、保険への加入を義務付けることも考えられる。

- 通勤への利用のみでなく、業務に自転車を利用していないかも確認し、保険への加入を検討したい。

(次号に続く)

コロナの状況は、留まることを知らず、感染が広がっている

状況です。

決定的なワクチンが開発されない限り、否応なしに新

型コロナウイルスと共存・共生しなくてはなりません。

そのようなウィズ・コロナでは、労務においても従来に

なかったような問題が押し寄せ、その対応により会社の

真価が問われる時代になりました。身近なところでは、

休業補償、安全配慮義務、そして採用リスクの高まりです。

1.休業補償という意識の高まり

コロナ関係のニュースでは、「休業補償」という言葉

が、よく出てきますが、働く人の意識もこの言葉にかつ

てないほど高くなっています。

●「休業要請」と「休業補償」

ニュースで飲食店などへ休業要請云々とくれば、必ず

「じゃあ、休業補償は」という話になります。国に直

接の責任があるわけではありませんが、営業の自由を

制限するわけですからそのようなことになります。

この話は、会社と従業員の間でも同じであり、「休ん

でください」といえば「じゃあ、休業補償は」となり

ます。

●不可抗力とはいうものの

コロナの影響による事業縮小のため従業員を休ませる

場合、要件を満たせば自然災害のようなもので不可抗

力ですから会社に休業補償義務はありません。しかし、

一般の従業員は不可抗力という言葉すら分からないは

ずです。そうなりますと、法律上はともかく、「会社

は休業補償をしない」と、社内に不満が蔓延(まんえん)

してくるのではないでしょうか。

●前もってルール化しておく

コロナでは事業縮小だけでなく、県外へ行ったとかで

感染の疑いがある場合などに用心のため休んでほしい

こともあります。このような場合は、法的には休業補

償が必要なのですが、支給する休業手当額(率)を前

もって取り決めておくと良いかもしれません。実際に

は用心のために休んでもらうケースが多いと思います。

2.安全配慮義務意識の高まり

安全配慮義務とは、会社が従業員の安全を確保しな

がら労働することができるよう、必要な配慮をするこ

とですが、コロナの影響により、その意識が高まって

います。

●感染への不安増大

確かに、毎日発表される感染確認者数を見れば不安が

増大するのは当然です。テレワーク・リモートワーク

が良いと言っても中小企業ではまだまだ少数派です。

ほとんどは、従来と変わらず出勤し仕事をしています。

もし、社内にこれといった感染防止策がとられていな

ければ、感染への不安はさらに増大します。

●「〇〇すら、やっていなかった」

もちろん、コロナに限ったことではありませんが、

何か事件・事故が起きますと「〇〇すら、やっていな

かった」ということになります。仮に自社も同じくら

いのことしかやっていないのに、他社のことは批判し

やすいものですし、さらに尾ひれがついて拡散します。

世間はこのような話が好きなのです。

●見えるカタチで従業員への周知

どこまでやっておけば会社の安全配慮義務を果たせる

かというのはありませんが、行政などから発表されて

いる最低限の措置は必要です。例えば、毎日の体調、

検温報告、マスク着用、手洗い、体調不良者への休暇

取得奨励などですが、これを紙に書いて職場に貼り出

して周知します。口頭だけより周知しやすくなります。

3.採用リスクの高まり

コロナの影響で転職を余儀なくされる人も多くなり、

いろいろな業界から多様な人材が応募対象になります。

応募者数は増えますが、同時に採用リスクも高まります。

●他業界からの転職

できれば慣れた仕事が良いので、多くの場合は似たよ

うな業界からの転職になります。しかし、コロナの影

響による転職の場合はそうもいっておられず、まった

く違う業界からの転職も増えてきます。求人難の会社

にとっては、応募者が増えてありがたいのですが、

応募者が多いということは、採用リスクも高まるとい

うことにもなります。

●通じにくい業界の常識

良い悪いは別にして、業界には雇用関係においても常

識というものがあります。しかし、他業界から来た人

にとっては、その常識は非常識であるかもしれません。

もちろん、その逆もあります。今までなら、口にしな

くても何となく通じていたことが通じにくく、下手に

こちらの常識を押し付ければトラブルの元です。

●まずは法律を基準にする

お互いの常識が一致していない、または一致している

かどうか分からない場合に、最もおすすめは法律を基

準にすることです。法律には基本的に感情もなければ

期待もないので、客観的だからです。具体的には、

労働条件を取り決め、契約書にして取り交わしてから

働いてもらう、採用時の健康診断をキチンと行うこと

などです。

ウィズ・コロナの労務においては、今まで以上にYES

とNOを明確にしておく必要があるように思います。

感情や常識はもちろん重要ですが、その前に法律に基づい

て雇用することにより会社の真価、つまり本当の価値が問

われる時代なのかもしれません。

何かのご参考になれば幸いです。

社会保険の適用拡大等が盛り込まれた年金制度の改正

社会保険の制度は定期的に見直しが行われています。6月に閉会した国会でも、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ることを目的とした「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(以下、「年金制度改

正法」という)が成立しました。改正内容は多岐にわたりますが、企業が押さえておきたい2点を解説します。

1.社会保険の適用拡大

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となる人は、適用事業所に勤務する正社員(常時使用される人)のほか、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパートタイマーやアルバイト等とされています(4分の3基準)。

これに加え、4分の3基準に該当しない場合であっても、以下の5つの要件をすべて満たす人は、被保険者になります。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上あること

- 雇用期間が1年以上見込まれること

- 賃金の月額が8.8万円以上であること

- 学生でないこと

- 厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の適用事業所に勤めていること

年金制度改正法では、5.の要件について、2022年10月に101人以上の適用事業所に、2024年10月に51人以上の適用事業所に拡大することとしています。

また2.の要件が2022年10月に廃止され、正社員と同様に「雇用期間が2ヶ月超見込まれること」となります。

2.2ヶ月超の雇用見込者の早期加入

社会保険では「日雇いで働く人」や「4ヶ月以内の季節的業務に使用される人」等、一定の被保険者とならない人が定められています。そのひとつに、「2ヶ月以内の期間を定めて使用される人」というものがありますが、2ヶ月以内の雇用見込みの人であっても所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となるとされています。

年金制度改正法では、雇用契約の期間が2ヶ月以内であっても、実態としてその雇用契約の期間を超えて使用される見込みがあると判断される場合は、最初の雇用期間を含めて、当初から被保険者になるとされました。

具体的には、以下のようなケースでは原則として当初から被保険者となります。

- 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合

- 同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

特に社会保険の適用拡大に関して、多くのパートタイマーやアルバイト等が新たに被保険者になる企業では、社会保険料の負担が相当大きなものになると予想されます。また、新たに被保険者となる従業員にとって、手取り収入が減ることにもなるため、早めに丁寧な説明をしておくことが求められます。

(次号に続く)

新型コロナウイルス感染症に関連した雇用保険の特例

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の拡大を背景に、家族の介護や子どもの世話のために退職せざるをえなくなったり、また、雇止めや解雇された労働者が多く発生しています。今回はこのような離職者が受けられる雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)に関する特例について確認します。

1.給付制限が行われない措置

失業手当は、離職理由により一定期間、給付を受けることのできない給付制限の期間が設けられています。ただし、特定受給資格者(倒産や解雇等が理由の離職者)や、特定理由離職者(一定の雇止め、転居や婚姻等による自己都合退職等が理由の離職者)は、この給付制限の期間が設けられていません。

新型コロナの影響として、2020年2月25日以降に、以下の理由により離職した人は特定理由離職者として扱うことにより、給付制限の期間が設けられないこととなっています。

- 同居の家族が新型コロナに感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合

- 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合

- 新型コロナの影響で子(小学校、高等教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合

2.給付日数の延長

新型コロナにより、経済状況は急激に悪化し、以前の状況に戻るには相当の時間を要するとも言われています。求人倍率も大幅に減少し、離職者の求職活動の長期化等が予想されます。

そのため、失業手当の受給者について、給付日数が延長されることになりました。対象となる離職者は、2020年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる人で、以下の通りとなっています。

- 離職日が2020年4月7日以前の人離職理由を問わない(全受給者)

- 離職日が2020年4月8日から5月25日までの人特定受給資格者および特定理由離職者

- 離職日が2020年5月26日以降の人 新型コロナの影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者および特定理由離職者(雇止めの場合に限る)

延長される日数は原則60日ですが、35歳以上45歳未満で所定給付日数270日の人および45歳以上60歳未満で所定給付日数330日の人は30日となります。

所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合等、対象とならないこともあります。

これらの他、新型コロナにより求職活動ができない場合やハローワークに出向いて失業の認定が受けられない場合の特例も設けられています。新型コロナの影響で離職する従業員には特例が設けられていることを伝えるとよいでしょう。

(次号に続く)

【介護・保育】人材定着ブログ7月号~介護・保育 「福祉事業に必要なキャリアパスとは⑬」

の続きです。

今回も前回に引き続き、介護業界「賃金」についてお伝えしします。

(1)賃金水準

業界全体の職種別賃金水準と比較して、どんなレベルなのか、また地域の中の同業と比較したときに問題はないか、など。厚労省の職種別賃金や地域のハローワークからの情報を入手し、分析してみることをお勧めいたします。

(2)職場における賃金バランス

職場における賃金バランスの実態を把握することで、課題を把握し、不満因子になる前に、改善に向けて具体的に推進していくことが必要です。

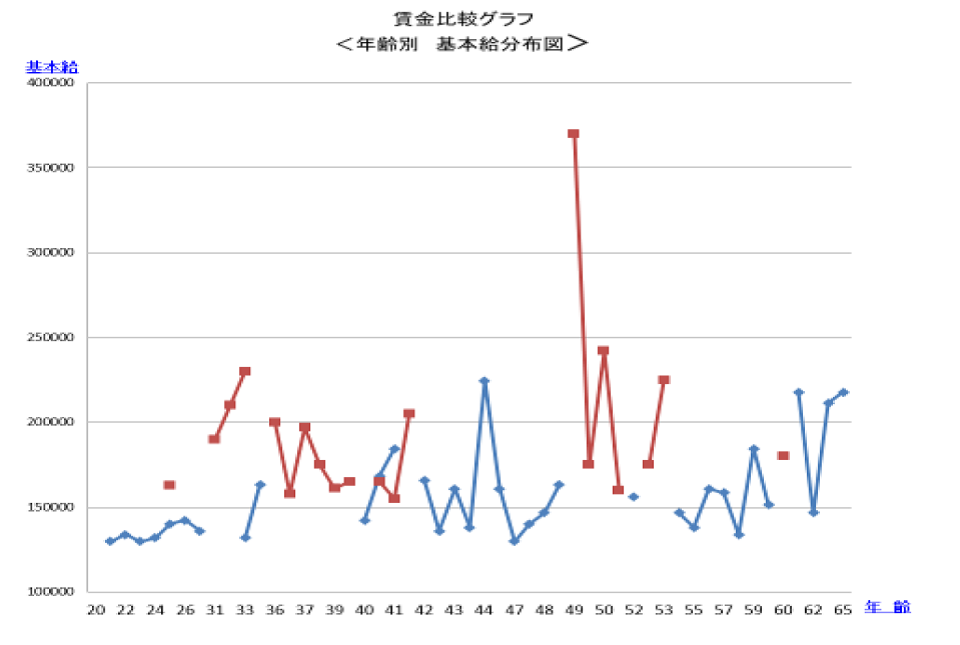

①年齢別バランス

②管理職と一般職のバランス

③中途採用者とのバランス

④職種別のバランス

5、再構築の制度設計の方向性

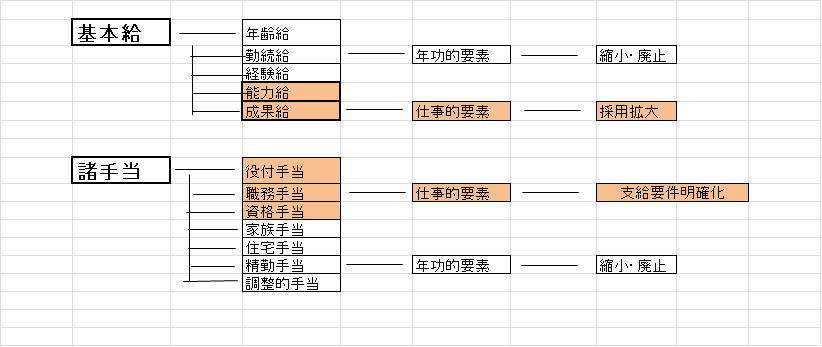

(1)基本給の考え方

基本給は何で決定されるか。基本給は賃金制度における核であり、これをどのような決め方にするかで賃金制度の骨格が定まるといってよいと思います。基本給には、年齢給、勤続給、職能給(能力給)、成果給といった性質の給与で決められているという理解が一般的ですが、今回のキャリアパス導入に伴う性質からは、職能給的な性格で、能力に応じて基本給が決まるという考え方です。

キャリアパスの導入に伴い、基本給は職能給的な要素となり、今後益々この方式が採用され拡大していくものと考えています。

手当も基本給同様で「仕事的要素」の手当に集約されていく方向にあるものと考えます。

(2)職能給について

職能給とは職員の職務遂行能力に応じて支給する賃金のことです。つまり職業能力の高い職員には高い賃金を、職業能力の低い職員には低い賃金を、という考え方です。その職遂行能力を具体化したものが職能資格制度です。職能資格制度に基づき、個々の職員に対して、職能資格(等級)が決められて、職能資格に対応する賃金が支給されることになります。このようにして決められる賃金のことを職能給と呼びます。

(3)職能給・職能資格制度の功罪

職能給の長所としては、第一に能力開発、自己啓発を推進させるというメリットがあります。職務遂行能力が高まれば給与があがることになるわけですから、職員の能力向上のモチベーション向上につながります。第2に職員を異動させやすいというメリットがあります。業務は違っても等級に応じた役割は他の職場でも同じ前提ならば、配置転換をしても賃金(基本給)を変える必要はありません。したがって、事業の都合や職員の能力開発に応じて異動させることが可能になります。

他方、短所としては、第一に運用を適切に実施しないと年功的な賃金になる恐れがあるということです。それは、職員個々の職務遂行能力を評価することは難しいからです。

第2に職員の担当能力と賃金とのバランスが取れないことがある点です。職員の能力が高まっても、適切な仕事が与えられるとは限らないからです。以上のメリットと課題を理解したうえで、職能給・職能資格制度を取り入れていっていただきたいと思います。

6、基本給の具体的検討事項

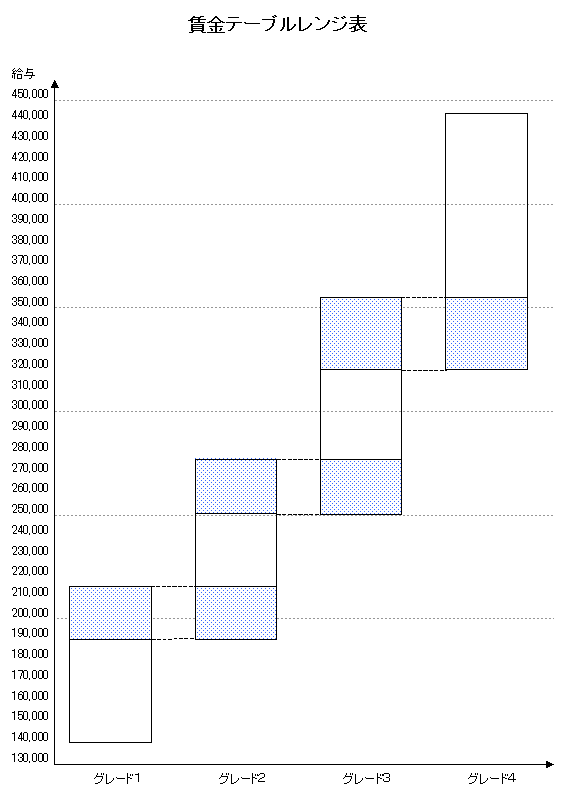

(1)等級制度と連動した給与水準(範囲給の設定)

- 範囲給による賃金テーブルのレンジ表の例

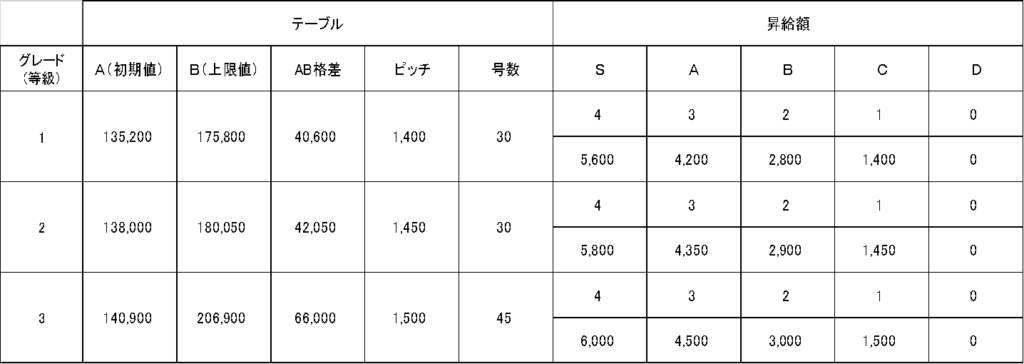

(2)人事評価結果の反映の方法

職務役割の遂行度、スキルアップの向上・達成度を人事評価で評価し、その結果で

毎年の賃金を改定します。下記は等級毎の評価結果に対応する上昇号棒数と金額を示します。

- 賃金テーブルと昇給額の連動表の例

・昇給額は、人事評価の結果により等級ごとに変動する号棒数(ピッチ数)を決めます。

上の例では、A評価は3号俸(3ピッチ)UP B評価は2号棒(2ピッチ)UP、

C評価は1号俸(1ピッチ)UPとなっています。

(3)諸手当の見直し

諸手当はそれなりに目的をもって、特定の条件を満たす職員に対して支給しています。したがってどんな手当であろうと、それなりに理由があるのであって、一概の否定することはできません。そうはいっても、むやみやたらに各種手当をもうけるのも問題です。多くの事業所では、これまで様々な手当を設けてきています。諸手当の多くは、賞与や退職金に反映されないという点で、事業者にとって人件費を抑圧するという面があります。しかし、諸手当の種類があまり多すぎると、賃金が複雑になりわかりにくくなるととともに、手当の重複なども懸念されます。

では、どのような手当が必要でしょうか。一般的には、通勤手当、家族手当、役職手当、所定外手当程度でよいのではないかと考えています。各事業所におかれては、現在支給している手当の目的や背景などをもう一度見直し、精査が必要と考えています。

手当の検討ポイントをまとめると下記のようになります。

- 手当の目的・意義の明確化

- 不要な手当の統廃合

- 廃止する手当は一旦、調整手当

- 場合によっては新規採用者から減額や廃止

以上の視点で、現状の手当を見直してみると課題が見えてくるものと思います。

妊娠中の従業員等に対し実施が求められる母性健康管理措置

妊娠をした従業員から、つわりがひどいため勤務時間を短縮して欲しいといった相談が会社に寄せられることがあります。妊娠や出産は病気ではないものの、企業には一定の母性健康管理措置が求められます。そこで以下ではこの措置の内容に関して確認しておきましょう。

1.母性健康管理措置

男女雇用機会均等法では、妊娠中および出産後1年以内の女性従業員が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師(以下、「主治医等」という)から指導を受け、会社に申し出た場合、その指導事項を守るために必要な措置を講じることを会社に義務付けています。

この指導事項を守るために必要な措置としては、以下の3つが挙げられます。

① 妊娠中の通勤緩和

例:時差通勤、勤務時間の短縮、交通手段・通勤経路の変更

② 妊娠中の休憩に関する措置

例:休憩時間の延長、休憩回数の増加、休憩時間帯の変更

③ 妊娠中または出産後の症状等に対応する措置

例:作業の制限、勤務時間の短縮、休業、作業環境の変更

主治医等から指導を受けた内容を会社に伝えるために、「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用が勧められており、このカードで会社はいつまでの期間、どのような措置が求められるのかを把握することができます。

2.新型コロナウイルス感染症に関する措置

新型コロナウイルス感染症への感染には緊急事態宣言が解除された後にも留意が必要とされますが、職場の作業内容等によっては、新型コロナウイルス感染症への感染について、妊娠中の女性従業員が不安やストレスを抱えるケースが出てきています。そのため、母性健康管理が適切に図られるように新たな措置が追加されました。

追加された内容は、妊娠中の女性従業員が、保健指導・健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医等から指導を受けた場合で、それを女性従業員が会社に申し出たときには、会社はこの指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務または休業)等の必要な措置を講じなければならないというものです。

今後、主治医等からこのような指導があった場合、まずは母性健康管理指導事項連絡カードを会社に提出してもらったうえで、実情に合わせた対応を検討することが求められます。

なお、この措置の対象期間は、2020年5月7日から2021年1月31日までとなります。

実際の措置として勤務時間を短縮した場合、給与の取扱いについて対応に困ることがあり 。ます。就業規則に特別な記載がない場合の基本的な考え方は、ノーワークノーペイに基づき、短縮した部分については給与を支払う義務はありません。会社の方針を決めた上で、定めをしておくとよいでしょう。

(来月に続く)

2020年5月25日に廃止されたマイナンバーの通知カード

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

社労士:

従業員を採用したとき等には、従業員やその家族の個人番号(マイナンバー)の確認が必要になりますが、実は5月25日にマイナンバーの通知カードが廃止されました。

総務部長:

えっ!?すでに通知カードが廃止されているのですか?

社労士:

はい。以前から行政手続きを原則、電子申請としていく動きがあります。この行政手続きの電子化には、マイナンバーカードの活用が不可欠であるものの、マイナンバーカードの普及率は16.4%(2020年5月1日現在)となっていることから、その普及のために、通知カードが廃止されました。

総務部長:

なるほど。確かにこれまでマイナンバーの確認でマイナンバーカードを提示してきた従業員はほとんどいませんでした。普及していないという想像はしていましたが、かなり低迷しているのですね。

社労士:

そうですね。一方、マイナンバーカードの活用は徐々に進んでおり、身分証明書になったり、コンビニで各種証明書を取ることができたり、また、スマートフォンやパソコンを使って、オンラインで確定申告や子育てに関する行政手続きができるようになっています。更に2021年3月からは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになる予定です。

総務部長:

今回、通知カードが廃止されたということですが、今後、従業員に子どもが生まれたような場合には、どのようにマイナンバーが通知されるのでしょうか。また、すでに交付されている通知カードを引き続き使ってもよいのでしょうか。

社労士:

今後は通知カードの代わりに個人番号通知書が送付されます。これにはマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されていますが、マイナンバーを証明する書類として利用はできません。なお、すでに交付されている通知カードを使うことは問題ありません。その際、通知カードに記載された氏名、住所等が記載されている事項と一致している場合にのみ使用できるということに注意が必要です。

総務部長:

5月25日以降に引越をし、住所が変更となった場合は、通知カードは使えないということですね。この場合、どのようにすればよいのでしょうか。

社労士:

マイナンバーカードを発行することが一番ですが、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得することも考えられます。

【ワンポイントアドバイス】

- 2020年5月25日にマイナンバーの通知カードが廃止された。

- 新たに付番される人には個人番号通知書が送付される。

- 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できる。

(次号に続く)

新型コロナに感染の疑いがあり休む場合の傷病手当金の申請

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大に伴う緊急事態宣言が、全国で解除されました。これからは新しい生活様式を取り入れた生活が求められ、例えば、従業員に発熱症状があったときには会社を休むような行動が重要になります。そこで新型コロナへの感染が疑われるために、会社を休んだ場合の傷病手当金の取扱いについて確認しておきましょう。

1.傷病手当金とは

病気やけがにより労務の提供ができず、会社を休むときで、以下の4つの要件を満たすときには、傷病手当金が支給されます。

- 業務外の事由による病気やケガの療養のために休業すること

- 仕事に就くことができないこと

- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

- 休業した期間について給与が支給されないこと

2.については通常、傷病手当金支給申請書に、医師の「労務の提供ができないこと」(労務不能)という意見を受けて申請します。

2.感染が疑われる場合の休業に対する補償

新型コロナに感染したときは当然に傷病手当金の対象になりますが、従業員が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行うときの傷病手当金の考え方について、厚生労働省から、協会けんぽおよび健康保険組合(以下、まとめて「保険者」という)宛に、以下の内容が含まれた通達が発出されています。

新型コロナについて、以下のような相談・受診の目安として示されている。

- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

- 重症化しやすい人で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

- これら以外の人で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

発熱などの症状があり、新型コロナに罹患していることが疑われるため従業員が自宅療養を行っていた期間は、療養のため労務に服することができなかった期間に該当することとなる。

なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、従業員が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。

以上のように申請には、医師の意見が必ず必要とは言えないため、最終的な判断は保険者が行うことになるものの、会社は医師の意見がないことから傷病手当金を申請できないと判断しないように注意しましょう。

傷病手当金はあくまでも社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となっている従業員について支給されるものであり、所定労働時間が短いこと等により社会保険に加入していない従業員は対象になりません。従業員も誤解しやすいため注意しましょう。

(次号に続く)

休業手当を支給したときの定時決定(算定基礎)の方法

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響から、従業員を休業させ、通常の給与より低額の休業手当を支給することがあります。この休業手当が、4月から6月の間に支給された場合には、社会保険の定時決定の取扱いにおいて注意が必要となります。以下ではそのポイントを確認しておきましょう。

1.社会保険の定時決定

社会保険の標準報酬月額は、会社が実際に従業員に支給する給与と、標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするため、7月1日に在籍している従業員について、4月から6月の間に支給した給与の額を届け出ることで見直しが行われます。これを社会保険の定時決定(算定基礎)と呼びます。

定時決定で見直された標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年の8月まで適用されます。

なお、6月1日から7月1日までに被保険者の資格を取得した従業員等、一部の従業員は、この届出の対象から除外されます。

2.休業手当を支給した場合の取扱い

社会保険の標準報酬月額を決定する元となる給与には、基本給をはじめ家族手当や役職手当、通勤手当等の各種手当も含まれ、また、会社都合の休業により支給された休業手当も含まれます。休業手当を支給した日は、定時決定における支払基礎日数に含めることになっています。

3.休業手当の支給と定時決定

4月から6月の間に休業手当を支給した場合の定時決定の取扱いは、7月1日時点で休業が終わっている(休業手当を支給しておらず、その後も休業手当を支給する予定がない状況)か否かにより、取扱いが異なります。

基本的な考え方は、休業が終わっている場合は通常の給与を支給した月を対象として定時決定を行い、休業が終わっていない場合は通常の給与を支給した月と休業手当を支給した月の両方を対象にして定時決定を行います。

ただし、休業が終わっているものの、4月から6月のいずれの月も休業手当が支給されている等の様々なケースが想定されます。詳しくは日本年金機構のホームページに掲載されている例を参考にするほか、管轄の年金事務所に確認するか、当事務所にお問い合わせください。

いずれにしても7月1日時点の状況が、定時決定を行う上での判断基準になり、算定基礎届の内容も大きく変わるため、7月1日以降の休業の予定は早めに見極める必要があります。

日本年金機構では、算定基礎届の提出にあたり、記入に係る基本的な事項から具体的事例、提出方法等についての説明動画を作成し、ホームページ上で公開しています。会社都合による休業により、休業手当を支給した場合の対応は「一時帰休による休業手当が支給されているとき」という項目で説明されているので、併せて確認するとよいでしょう。

(次号に続く)

【介護・保育】人材定着ブログ6月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは⑫」

の続きです。

今回はキャリアパスの大きな柱となる「賃金制度」に関してお伝えしていきます。

賃金制度は各施設の考え方がもっとも強く反映されるために、施設ごとにその制度や仕組みは大きく異なります。したがって、賃金制度の見直しを行う場合でも、実際にはすべて事業所毎個別の対応が必要になります。従って、今回は賃金制度の基本的な考え方とキャリアパス制度を前提にした賃金制度の概論についてお伝えしていきます。

1、賃金に関する基本的な考え方

(1)人件費をコントロールする手段としての賃金制度の考え方

(2)職員にとっての生活を確保する生活費としての考え方

(3)職員をやる気にさせるための機能としての賃金制度の考え方

この3つの考え方をどう融合させるかを検討することが賃金制度を設計するうえで最大のポイントなります。コストとしてだけで賃金を捉えた時に、それがどのような結果

につながるのかはご承知の通りと思います。

2、福祉サービス事業の人件費管理

また、福祉サービス事業は、基本的には利用者定員と単価の掛け算で事業収入の

ほとんどが決定されます。つまり利用者定員に対して、利用率が100%で、かつ

合理性のある加算を全て付与したときに得られる収入が、収入上限ということに

なります。上限はおのずと決まってくることを考えれば、人件費にあてられる

原資、つまり総収入から人件費以外の経費や内部留保等を引いた資金ということ

になります。

そこでの最大の課題は、その原資をどのように分配するかということになります。

例えば、人材確保のための分配、職員のモチベーションを高める為の分配などを

総合的に勘案し、バランスの取れた人件費管理が必要になります。

3、介護業界における賃金制度に関する課題

(1)ベースアップと昇給の混同による昇給額の一律管理

事業の継続的な業績変動によって、職員の基本給を一律で変動させるものがベースアップです(ベースダウンもあり得る)。一方で、一年単位での業績変動に対する職員の貢献度合い手で変動するものが昇給ということになります。したがって、昇給は職員各自の評価によって変動するものということになります。しかしながら、いまだに一律的な管理で昇給を行っている介護施設はとても多いのが現実です。

(2)賞与支給を月数で固定化(保証化)している。

多くの事業が、賞与支給を本給〇か月といった決定方式をとっています。この方式は、職員にとってのわかりやすさや計算の簡便さからシンプルでわかりやすいものですが、ご承知のとおり、この考え方には限られた財源での分配という考え方ではありません。また、法人の業績反映による変動や個人の成績による変動という要素は一切考慮されていないものです。今後のような仕組みは減少傾向になっていくもの思われます。

(3)中途入職者に対し、前職の給与保証という考え方で採用を行うため、現職者とのアンバランスが多く発生している。

(4)介護保険発足当時の高い報酬であった時代に入職されたた職員と最近入職された若年層では水準自体が大きく異なっており「中だるみ減少が職員の不満要因につながっている。

(5)給与制度自体の説明が行われていないことから、職員が給与の仕組みをまったく理解していない。それがモチベーションにも影響している。

上記の通り介護業界には多くの課題を抱えた賃金制度が多い為、これからはキャリアパス制度構築を契機に仕組みの見直を検討していくときに来ているのではないかと考えています。

4、現状の賃金制度の分析

具体的な給与体系の設計に入る前に、現状の賃金実態を分析的な視点で眺めてみることも大切です。この分析により、今後の改善の方向性や留意点が明らかになり、新しい賃金制度の意義も理解しやすくなるはずです。

また分析には、分析用のプロット図を作ってみることが必要です。全体の賃金バラつきがどのような傾向があるのか、またその中で個人はどのような位置にいるかを把握するにはプロット図が必要になります。

職場における賃金バランスプロットサンプルの事例(年齢別の事例)