コラム

医療機関でみられる人事労務Q&A

『飲み会でのセクハラは業務外でも対応の必要があるか』

Q:

ある職員から、先日開催した医院の親睦を図るための飲み会で、同僚からセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)被害を受けたという相談がありました。このようなセクハラの問題にも、医院として対応が必要でしょうか。また、どのような対応が必要となるのでしょうか。

A:

「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(以下、「指針」という。)(平成28 年8 月2 日 厚生労働省告示第314 号)には、セクハラが問題とされる職場は必ずしも通常業務を行う場所だけではないことが示されています。また、裁判例では当事者だけではなく事業主に対して損害賠償命令がされるケースもあるため、医院として対応することは不可欠と考えられます。

詳細解説:

国は、男女雇用機会均等法等によって職員が性的な言動により不利益を受けたり、就業環境が害されることを禁止しており、さらに指針において事業主が行うべき具体的な措置を示しています。

1. 職場以外でも対応が必要か

この指針において「職場」とは、職員が業務を遂行する場所としつつ、業務を遂行している場所であれば通常業務をしている場所以外、例えば打合せをするための飲食店、患者の自宅も職場に含まれるとしています。裁判例の大半が業務をしていない飲み会についても職場として判断しているため、職場として取り扱うことが現実的です。また、セクハラが起きてしまうと職員間の関係を悪化させ、業務に支障をきたしてしまうことは想像に難くないことからも、職場内で起きたセクハラ事案と同様の対応が求められると考えられます。

2. セクハラ問題が起きた際の対応方法

職員から被害の相談があったにも関わらず医院が適切な対応を行わないと、職場環境配慮義務違反として損害賠償が求められる可能性があります。それを防ぐためにはまず、被害を受けた職員からその内容や状況を聞く必要があります。被害を受けた職員への状況確認の後には、加害者の職員にも事情を聞くようにします。また、その場を目撃した他の職員がいれば、状況をヒアリングすることも考えられます。

事実確認が済んだら、必要に応じて加害者の職員に懲戒処分を行うことを検討することとなります。

セクハラ問題は当事者同士の問題と考えられがちですが、医院が損害賠償を迫られたり、都道府県労働局の専門部署から是正指導を受けることがあります。セクハラが起きないよう、医院全体で日頃の言動から注意するように心がけるとともに、いざ問題が発生してしまった場合に速やかに適切な対応ができるようにしておきましょう。

(来月に続く)

福祉施設等における人材育成に関する問題点

企業が人材育成を行う上では、さまざまな問題があります。ここでは、2019 年3 月に公表された調査結果※などから、福祉施設等における人材育成に関する問題点について、みていきます。

人材育成に問題がある割合は88.4%

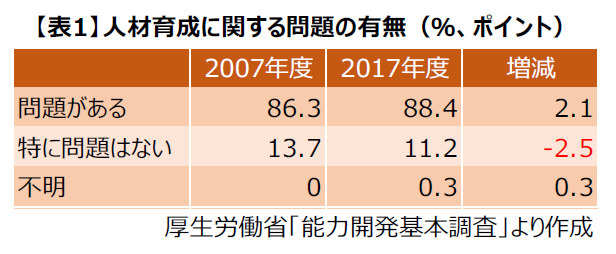

上記の最新調査結果と同調査の10 年前の結果から、福祉施設等(以下、医療,福祉)の事業所における、人材育成に関する問題の有無についての割合をまとめると、表1 のとおりです。

人材育成に関する問題がある割合は、2017 年度では88.4%となりました。2007 年度も86.3%と高水準ですが、2017 年はさらに2.1 ポイント高くなりました。

なお、調査対象全体の結果では、人材育成に関する問題がある割合は2007 年度が72.1%、2017 年度で76.8%であり、医療,福祉はいずれも10 ポイント以上も高くなっています。医療,福祉での人材育成は、全体よりも難しい状況になっているようです。

最大の問題は育成しても辞めてしまうこと

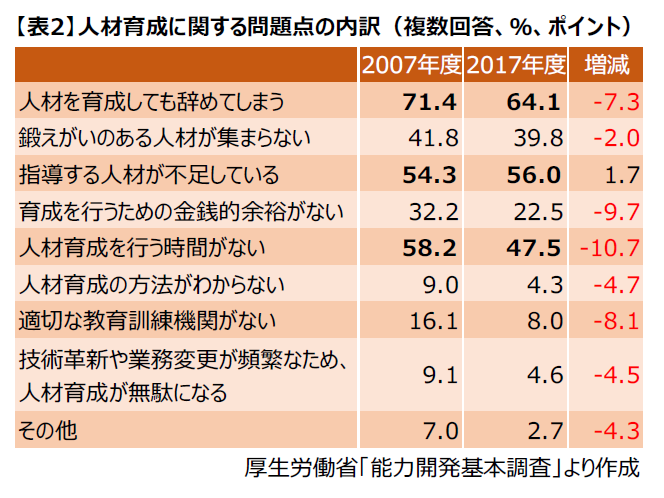

次に、医療,福祉の事業所における、人材育成に関する問題の内訳をまとめると表2 のとおりです。

2017 年度は、「人材を育成しても辞めてしまう」割合が64.1%で最も高くなりました。2007年度も同様に、この問題の割合が71.4%で最も高くなっており、人材を育成しても辞めてしまうことが、医療,福祉の人材育成における最大の問題点であることがわかります。

それ以外の問題点で割合が高いものをみると、2017 年度は「指導する人材が不足している」が56.0%、「人材育成を行う時間がない」が47.5%でした。2007 年度も同じ問題の割合が高くなっており、10 年前も現在も、人材育成に関する問題点に、大きな違いはないようです。

2007 年度と2017 年度の各問題点の割合の増減をみると、「指導する人材が不足している」以外は、2007 年度よりも割合が低くなっていることがわかります。それぞれの問題点について、医療,福祉の事業所で、解決するための取組が行われていることがうかがえます。

医療,福祉では、人材育成を実施していく上で、人材の定着率を高める取組も実施していく必要があります。

貴施設の状況はいかがでしょうか。

※厚生労働省「能力開発基本調査」

一定の基準に基づいて抽出した企業および事業所と、抽出した事業所に属する常用労働者を対象とした調査です。2019(平成31)年3 月に

発表された平成30(2018)年度調査と平成20(2008)年度調査の結果を比較しています。データはそれぞれ29(2017)年度と19(2007)年

度になります。詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450451&tstat=000001031190

(次号に続く)

どうなる? 「更なる処遇改善」

今年10 月から創設される「特定処遇改善加算」。介護人材の確保のため、経験・技能のある介護職員の処遇向上を重点としています。今回は、その加算率や取得要件等の概要をご紹介します。

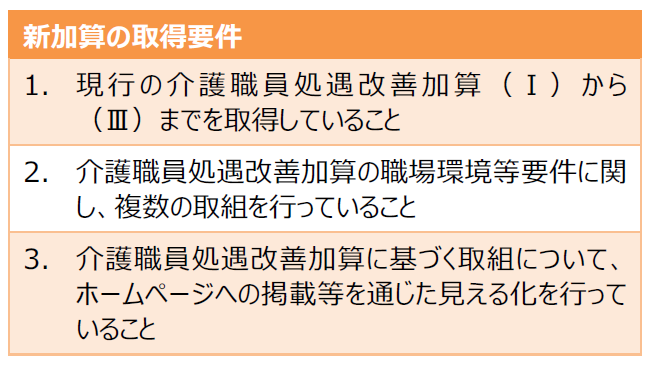

新加算の取得要件

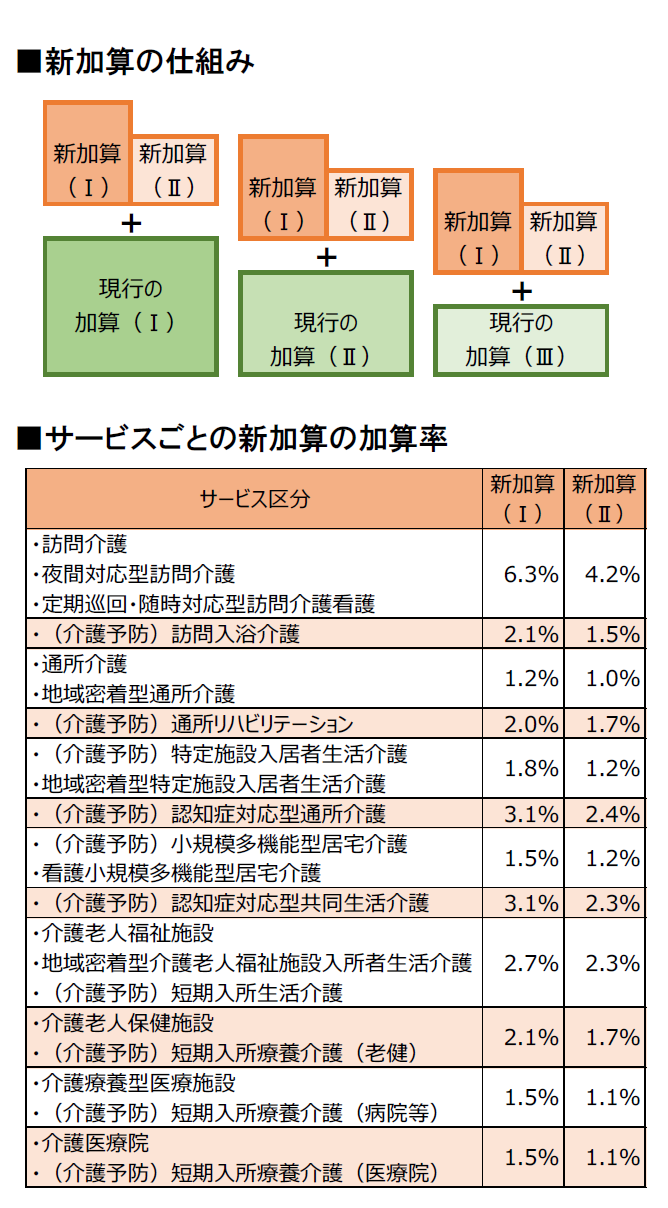

「特定処遇改善加算」(以下、「新加算」という)は、現行の処遇改善加算とは別の加算として設定されます(下図)。

なお、現行の処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)は廃止が予定されています。

加算率は2 本立て

新加算の加算率は、下表のようにサービスごとに設定されます。それぞれ「新加算(Ⅰ)」「新加算(Ⅱ)」の二本立てとなっています。いずれの率が適用されるかは、サービス提供体制加算、特定事業所加算、日常生活継続支援加算、入居継続支援加算の取得状況を加味して決定されます。

(次号に続く)

診療科目別の一般診療所数の増減

厚生労働省の発表によると、全国の一般診療所数は10 万施設を超えて推移しています。では診療科目別ではどうでしょうか。ここでは昨年12 月に発表された調査結果※から診療科目別の一般診療所の数などをみていきます。

1 万施設を超える診療科目は8 つ

上記調査結果から、2017 年と2008 年の診療科目別の一般診療所数をまとめると、下表のとおりです。

2017 年の施設数では内科が63,994 施設で最も多く、施設数全体に占める割合は63.1%となっています。次いで小児科が19,647 施設、消化器内科(胃腸内科)が18,256 施設になりました。また、外科、循環器内科、整形外科、皮膚科、リハビリテーション科も1 万施設を超えています。

10 年間の増減は

次に2008 年と2017 年の間の増減をみると、下表の一般診療所を除く39 診療科目のうち、増加が20、減少が19 となりました。

増加の中でも増減率が100%以上となったのが、腎臓内科、乳腺外科、病理診断科、糖尿病内科(代謝内科)の4 つでした。減少では、気管食道外科、放射線科、感染症内科、消化器外科(胃腸外科)が20%以上の減少となりました。

貴院の診療科目の状況はいかがでしょうか。

※厚生労働省「平成29 年(2017)医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」

全国の医療施設を対象にした調査です。ここで紹介した数値は、重複計上されていますので、診療科目別の一般診療所数を合計しても一般診療所数とは合致しません。詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/17/

(次号に続く)

外国人旅行者への医療提供の課題

国が目指す観光立国、来年の東京オリンピック・パラリンピック、2025 年の大阪万博と、外国人旅行者の増加が予想されますが、医療現場ではその受入れが課題です。今回は厚生労働省の調査結果※1 より、費用請求の実態に注目します。

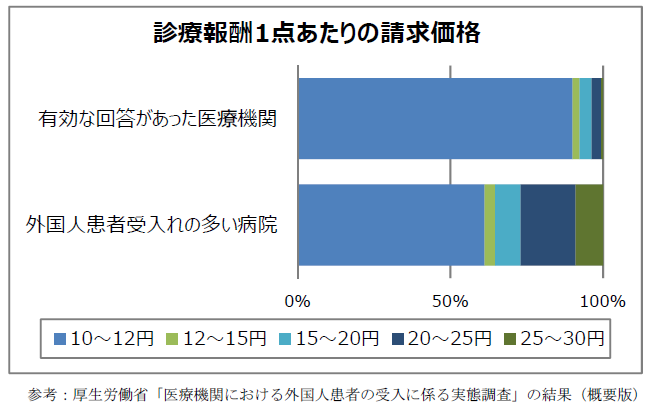

1 点あたりいくらを請求するか

自由診療である外国人旅行者の診療価格設定は悩ましい問題。調査では「訪日外国人旅行客の医療費をどう設定しているか」の問いに対し、90%が「1 点あたり10 円」と回答しました。

外国人患者受入れの多い病院(観光庁訪日外国人旅行者受入医療機関等)では、「1 点あたり10 円」との回答は61%に留まり、27%が「1 点あたり20 円以上」で請求しています。

外国人旅行者の受入れには、言語対応や文化・風習への配慮等にも費用と時間を要します。しかし同調査によると、通訳料を別途請求している病院はわずか1%にすぎず、大半の病院において通訳料を請求していません。医療通訳の費用は自由診療だけでなく、社会保険診療においても請求可能です。

また、外国人旅行者の診療に伴い発生する旅行者保険に関する事務費用や、診療・治療に必要な患者情報について、外国と連絡を取る際に生じる事務費用についても、患者へ請求をすることができます。

今回の調査結果を受け、厚生労働省は通知※2を発し、この件の周知に取組んでいます。

18.9%が未収を経験

回収についても課題が浮き彫りとなりました。昨年10 月の1 ヶ月間に外国人患者を受け入れた病院のうち、18.9%が外国人患者による未収を経験しています。

病院あたりの未収金の発生は平均8.5 件、総額の平均は42.3 万円ですが、中には総額が100万円を超す病院もみられました。

(※1)厚生労働省「医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」の結果(概要版)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173230_00001.html

(※2)厚生労働省「社会医療法人等における訪日外国人診療に際しての経費の請求について(通知)医政総発0328 第1 号」

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000497174.pdf

(次号に続く)

働き方改革の一環として注目すべきフレックスタイム制

4月に施行された働き方改革関連法のうち、フレックスタイム制は導入が進んでいませんが、比較的大きな効果が見込まれることから、その改正のポイントと総労働時間に関する例外について確認しておきます。

1.フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、あらかじめ定められた総労働時間の中で、従業員が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めて働くことができる制度です。通常の労働時間制度であれば、始業が午前9時、終業が午後6時(途中1時間の休憩)の1日8時間労働というように、始業および終業時刻が固定的に決定されていますが、フレックスタイム制の場合、忙しい日については午前8時から午後8時まで11時間勤務し、比較的余裕がある日には午前11時から午後5時まで5時間勤務とすることなどにより、従業員が柔軟な働き方をすることができます。

2.清算期間を3ヶ月に延長

今回の大きな変更が清算期間の延長です。これまでフレックスタイム制は清算期間の上限が1ヶ月とされていましたが、これが3ヶ月に延長され、より柔軟に労働時間を調整することが可能になりました。例えば7月が繁忙期で9月が閑散期の場合、7月は法定労働時間の総枠を超えて働く一方、9月は7月の法定労働時間の総枠を超えた分だけ減らして働くことができます。ただし、時間外労働となる割増賃金の取扱いは複雑なため、厚生労働省のリーフレットなどを参考にあらかじめシミュレーションしておくことが求められます。

3.新設された完全週休2日制の例外

これまで完全週休2日制であっても、曜日の巡りによって、清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまい、総労働時間のみの勤務であっても、時間外労働が発生することがありました。

例えば清算期間の暦の日数が30日の月で所定労働時間が8時間、所定労働日数が22日(完全週休2日で当月8日の所定休日)であった場合、総労働時間は176時間となりますが、法定労働時間の総枠は171.4時間であり、4.6時間については時間外労働として割増賃金を支払う必要がありました。

この取扱いが改正され、週の所定労働日数が5日(完全週休2日制)の従業員を対象に、労使協定を締結することで、法定労働時間の総枠を清算期間内の所定労働日数に8時間を乗じた時間数を労働時間の限度とすることが可能となりました。これにより、上記の例では、所定労働時間を176時間とし、その時間を勤務したとしても、時間外労働は発生せず割増賃金の支払いも不要となります。

フレックスタイム制の活用は、育児や介護、病気の治療等と仕事との両立だけでなく、従業員のより効率的な働き方のひとつとして考えることができます。フレックスタイム制など、柔軟な労働時間制度の導入に関するご相談などがございましたら、当事務所までお問い合わせください。

(来月に続く)

働き方改革の一環として注目すべきフレックスタイム制

4月に施行された働き方改革関連法のうち、フレックスタイム制は導入が進んでいませんが、比較的大きな効果が見込まれることから、その改正のポイントと総労働時間に関する例外について確認しておきます。

1.フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、あらかじめ定められた総労働時間の中で、従業員が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めて働くことができる制度です。通常の労働時間制度であれば、始業が午前9時、終業が午後6時(途中1時間の休憩)の1日8時間労働というように、始業および終業時刻が固定的に決定されていますが、フレックスタイム制の場合、忙しい日については午前8時から午後8時まで11時間勤務し、比較的余裕がある日には午前11時から午後5時まで5時間勤務とすることなどにより、従業員が柔軟な働き方をすることができます。

2.清算期間を3ヶ月に延長

今回の大きな変更が清算期間の延長です。これまでフレックスタイム制は清算期間の上限が1ヶ月とされていましたが、これが3ヶ月に延長され、より柔軟に労働時間を調整することが可能になりました。例えば7月が繁忙期で9月が閑散期の場合、7月は法定労働時間の総枠を超えて働く一方、9月は7月の法定労働時間の総枠を超えた分だけ減らして働くことができます。ただし、時間外労働となる割増賃金の取扱いは複雑なため、厚生労働省のリーフレットなどを参考にあらかじめシミュレーションしておくことが求められます。

3.新設された完全週休2日制の例外

これまで完全週休2日制であっても、曜日の巡りによって、清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまい、総労働時間のみの勤務であっても、時間外労働が発生することがありました。

例えば清算期間の暦の日数が30日の月で所定労働時間が8時間、所定労働日数が22日(完全週休2日で当月8日の所定休日)であった場合、総労働時間は176時間となりますが、法定労働時間の総枠は171.4時間であり、4.6時間については時間外労働として割増賃金を支払う必要がありました。

この取扱いが改正され、週の所定労働日数が5日(完全週休2日制)の従業員を対象に、労使協定を締結することで、法定労働時間の総枠を清算期間内の所定労働日数に8時間を乗じた時間数を労働時間の限度とすることが可能となりました。これにより、上記の例では、所定労働時間を176時間とし、その時間を勤務したとしても、時間外労働は発生せず割増賃金の支払いも不要となります。

フレックスタイム制の活用は、育児や介護、病気の治療等と仕事との両立だけでなく、従業員のより効率的な働き方のひとつとして考えることができます。フレックスタイム制など、柔軟な労働時間制度の導入に関するご相談などがございましたら、当事務所までお問い合わせください。

(来月に続く)

働き方改革の一環として注目すべきフレックスタイム制

4月に施行された働き方改革関連法のうち、フレックスタイム制は導入が進んでいませんが、比較的大きな効果が見込まれることから、その改正のポイントと総労働時間に関する例外について確認しておきます。

1.フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、あらかじめ定められた総労働時間の中で、従業員が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めて働くことができる制度です。通常の労働時間制度であれば、始業が午前9時、終業が午後6時(途中1時間の休憩)の1日8時間労働というように、始業および終業時刻が固定的に決定されていますが、フレックスタイム制の場合、忙しい日については午前8時から午後8時まで11時間勤務し、比較的余裕がある日には午前11時から午後5時まで5時間勤務とすることなどにより、従業員が柔軟な働き方をすることができます。

2.清算期間を3ヶ月に延長

今回の大きな変更が清算期間の延長です。これまでフレックスタイム制は清算期間の上限が1ヶ月とされていましたが、これが3ヶ月に延長され、より柔軟に労働時間を調整することが可能になりました。例えば7月が繁忙期で9月が閑散期の場合、7月は法定労働時間の総枠を超えて働く一方、9月は7月の法定労働時間の総枠を超えた分だけ減らして働くことができます。ただし、時間外労働となる割増賃金の取扱いは複雑なため、厚生労働省のリーフレットなどを参考にあらかじめシミュレーションしておくことが求められます。

3.新設された完全週休2日制の例外

これまで完全週休2日制であっても、曜日の巡りによって、清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまい、総労働時間のみの勤務であっても、時間外労働が発生することがありました。

例えば清算期間の暦の日数が30日の月で所定労働時間が8時間、所定労働日数が22日(完全週休2日で当月8日の所定休日)であった場合、総労働時間は176時間となりますが、法定労働時間の総枠は171.4時間であり、4.6時間については時間外労働として割増賃金を支払う必要がありました。

この取扱いが改正され、週の所定労働日数が5日(完全週休2日制)の従業員を対象に、労使協定を締結することで、法定労働時間の総枠を清算期間内の所定労働日数に8時間を乗じた時間数を労働時間の限度とすることが可能となりました。これにより、上記の例では、所定労働時間を176時間とし、その時間を勤務したとしても、時間外労働は発生せず割増賃金の支払いも不要となります。

フレックスタイム制の活用は、育児や介護、病気の治療等と仕事との両立だけでなく、従業員のより効率的な働き方のひとつとして考えることができます。フレックスタイム制など、柔軟な労働時間制度の導入に関するご相談などがございましたら、当事務所までお問い合わせください。

(来月に続く)

社会保険の添付書類の廃止や署名・押印の省略の動き

現在、行政手続きのコスト削減のための様々な取組みが進められています。資本金1億円超等のいわゆる大企業では、2020年4月1日以後に開始する事業年度から電子申請が義務化されるなど、電子化による効率化、生産性の向上は注目のポイントとなっています。一方、電子化以外にも手続き自体の省略や、添付書類の省略が認められるようになっていることから、ここではそうした動きについて確認しておきましょう。

1.添付書類の廃止

社会保険の手続きでは添付書類が求められるものがありますが、今回、以下に該当する手続きについて添付書類が廃止されることとなりました。

①資格喪失届および被保険者報酬月額変更届

の届出の受付年月日より60日以上遡る場合

②既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合

なお、添付書類の廃止に伴い、事業所が適正な届出処理を行っているかを確認するため、年金事務所が適用事業所の調査を重点的に行うことにしています。添付書類を用意すること自体は不要ですが、該当するような手続きの場合には、必ず確認の記録を残しておきましょう。

2.署名・押印等の省略

社会保険の届出は、事業主が提出者となるものと、被保険者等の申請者が事業主を通じて提出するものがあり、後者については申請者の署名または押印が必要になります。

次の届出の署名または押印は、事業主が申請者本人が届出を提出する意思を確認し、各届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載することにより、省略することができるようになりました。

①被保険者生年月日訂正届

②被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届

③年金手帳再交付申請書

④養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(申出の場合)

⑤養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(終了の場合)

なお、電子申請および電子媒体による申請では、署名または押印ではなく委任状を添付することになっていますが、この委任状が省略できることになりました。

3.適用開始時期と留意点

1および2の内容は2019年3月29日に、厚生労働省から日本年金機構へ通達されています。

通達の内容を確認すると、通達された日から適用されるように判断できますが、一方で2019年9月1日までは従前の例によることができるという記載もあり、年金事務所や事務センターによっては当面の間、添付書類や署名・押印が求められることもあるようです。

実務上は、管轄の年金事務所や事務センターに省略が認められるかを必ず確認の上、手続きを行うようにしましょう。

現状、届出書に被保険者等の署名または押印をもらうために、事業主と従業員の間で書類のやり取りが行われ、手続きが煩雑になったり、手続きに時間を要することになっています。

2のような取扱いにより、自社での書類の流れを整理し、業務効率化を目指したいものです。

(次号に続く)

社会保険の添付書類の廃止や署名・押印の省略の動き

現在、行政手続きのコスト削減のための様々な取組みが進められています。資本金1億円超等のいわゆる大企業では、2020年4月1日以後に開始する事業年度から電子申請が義務化されるなど、電子化による効率化、生産性の向上は注目のポイントとなっています。一方、電子化以外にも手続き自体の省略や、添付書類の省略が認められるようになっていることから、ここではそうした動きについて確認しておきましょう。

1.添付書類の廃止

社会保険の手続きでは添付書類が求められるものがありますが、今回、以下に該当する手続きについて添付書類が廃止されることとなりました。

①資格喪失届および被保険者報酬月額変更届

の届出の受付年月日より60日以上遡る場合

②既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合

なお、添付書類の廃止に伴い、事業所が適正な届出処理を行っているかを確認するため、年金事務所が適用事業所の調査を重点的に行うことにしています。添付書類を用意すること自体は不要ですが、該当するような手続きの場合には、必ず確認の記録を残しておきましょう。

2.署名・押印等の省略

社会保険の届出は、事業主が提出者となるものと、被保険者等の申請者が事業主を通じて提出するものがあり、後者については申請者の署名または押印が必要になります。

次の届出の署名または押印は、事業主が申請者本人が届出を提出する意思を確認し、各届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載することにより、省略することができるようになりました。

①被保険者生年月日訂正届

②被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届

③年金手帳再交付申請書

④養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(申出の場合)

⑤養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(終了の場合)

なお、電子申請および電子媒体による申請では、署名または押印ではなく委任状を添付することになっていますが、この委任状が省略できることになりました。

3.適用開始時期と留意点

1および2の内容は2019年3月29日に、厚生労働省から日本年金機構へ通達されています。

通達の内容を確認すると、通達された日から適用されるように判断できますが、一方で2019年9月1日までは従前の例によることができるという記載もあり、年金事務所や事務センターによっては当面の間、添付書類や署名・押印が求められることもあるようです。

実務上は、管轄の年金事務所や事務センターに省略が認められるかを必ず確認の上、手続きを行うようにしましょう。

現状、届出書に被保険者等の署名または押印をもらうために、事業主と従業員の間で書類のやり取りが行われ、手続きが煩雑になったり、手続きに時間を要することになっています。

2のような取扱いにより、自社での書類の流れを整理し、業務効率化を目指したいものです。

(次号に続く)