コラム

残業ゼロ、1日8時間勤務を徹底しています!」。7月28日、東京・池袋で保育士向けの転職イベントが開かれた。現役の保育士など約160人が転職先を探し、保育所の採用担当者が熱心に声を掛ける。イベントの活況は、今の職場に不満を抱える保育士が多いことも意味していた。

「ブラック保育所」。こんな呼ばれ方をされる保育所がある。保育士に十分な給与が支払われず、自宅への業務の持ち帰りも常態化している施設だ。保育所の増設が進む裏で、全体の一部だが、保育士が虐げられる問題が深刻になっている。

□ □

2018年11月30日、なとりおひさま保育園(宮城県名取市)で保育士が集団退職した。残業代未払いやパワーハラスメントが横行し経営者に訴えても改善されなかったという。「これ以上、ここでは働けません」。7人の保育士が辞めた。

運営側との対立で保育士が辞職するケースは後を絶たない。東京都中央区のある保育所では園長を含む約10人の職員が一斉退職し、3月9日に運営会社が保護者に謝罪した。娘を通わせる30代の会社員男性は「また同じことが起きるのではないか」と不安げだ。

「同僚の保育士が大勢やめてしまった。強いストレスを感じます」。介護・保育ユニオンの執行委員、池田一慶(39)の元には連日、20~30代の保育士の女性からこんな相談の電話がくる。

ユニオンの母体はブラック企業対策を目的に14年に発足した労働組合「総合サポートユニオン」。問題が増える保育の現場でも専門組織をつくった。「8割以上の保育所で残業代未払いなど労働基準法違反がある」。保育士の団体交渉を担当している池田は明かす。

なぜ保育所で労働環境の悪化が目立つのか。原因の一つは2000年の民間事業者の参入解禁を機に運営費の「弾力的運用」が可能になったことだ。規制が緩くなったことを逆手にとり、人件費を削って利益優先に走る施設が出てきた。

保育所では運営費から人件費にまわす割合は7~8割が適正とされる。だがユニオンの調べではこの水準を維持せず、なかには2割しかないところもある。待機児童の問題が深刻になり、保育所を増やせば事業チャンスがあるとみるや、人件費より設備投資を優先する運営者がいるという。

保育士の平均賃金は月額23万2600円(18年、厚生労働省調べ)。全体平均の30万6200円を大きく下回る。転職支援のネクストビート(東京・渋谷)によると保育士の4人に3人は転職を経験している。3回以上の人も3割近い。待遇への不満だけが転職の理由ではないが、定着度合いの低さは目立つ。

□ □

行政も問題は認識する。「量の整備に重点が置かれすぎ質の確保への意識が十分でなかったのでは」。内閣府の企業主導型保育所の検討会。少子化相の宮腰光寛(68)は18年12月17日の会合で述べたが3月に報告書をまとめた後も問題が続く。

内閣府が4月26日にまとめた調査では、16~17年度に助成金の交付を決めた企業主導型保育所のうち、約1割の252施設がすでに撤退したことがわかった。悪質なケースでは、助成金を不正に受け取ったまま施設を開園しない事例まである。

政府は2020年度末までに、4月時点で1万6772人いる待機児童をゼロにする目標を掲げる。達成には約46万人(17年10月時点)いる保育人材をもっと増やす必要がある。だが東京都の調査では保育士の22.4%が今後は保育士を辞めるつもりだと回答した。

20代のころに保育士だった加藤春香さん(仮名、35)はいま、営業事務で働く。「保育士の仕事はやりがいがあるけど、汗だくで走り回っても給料は今と一緒だし……」。今後も保育士に戻るつもりはないという。

保育士の資格を持ちながら保育士として働いていない「潜在保育士」は全国で約80万人いるとされる。ミスマッチの解消につなげる改善を急ぐ必要がある。

(敬称略 日経電子版)

東京が先回りしています」。大阪市の保育企画課長、赤本勇(62)は職員の報告に驚いた。

大阪市は今夏から職員が九州や四国の保育士養成学校などに出向き、大阪市内で働いてくれる保育士の採用活動を始めた。職員は行く先々で「東京の自治体の方が来ましたよ」といった指摘を耳にした。

大阪市は「保育士ウェルカム事業」を用意し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の年間パス購入補助などが人気。だが赤本は「保育士争奪戦は激しい」と気を引き締める。

東京のリクルート攻勢は激しい。世田谷区は札幌や新潟など7都市で面談会を開き、16年から累計120人以上が参加した。「上京を考える人や、もともと東京に住んでいたが夫の転勤で地方にいる人などが参加している」(世田谷区保育課)

保育士の伊藤美紀(仮名、26)は7月27日、週末を使って東京を訪れた。地元の山形県内で働くが、日ごろから東京の状況を調べている。都内の保育士の平均賃金は28万7000円(2018年)と全国平均より5万円以上高い。「給料や住宅補助の手厚さを考えると、やっぱり他は東京にはかなわない」。都内への転職を考えている。

保育士の有効求人倍率は3.64倍(1月時点)と全体平均の2倍超。独立行政法人福祉医療機構によると保育所の29.4%が人手不足で、8.5%は児童の受け入れを制限している。

保育士数は東京の5万430人(17年10月時点)に対し最少の高知県は2106人。大都市に集中し、地方が吸い取られる状況は自治体間の摩擦を生む。

「早急な対応が必要だ」。18年10月31日、関東地方知事会議。当時の埼玉県知事、上田清司(71)は訴えた。問題にしたのは国が保育所に支払う保育士の処遇手当の格差だ。

手当の設定には地域区分があり、埼玉県の試算では戸田市や川口市は東京の23区より年900万円ほど少ない(定員90人の保育所の場合)。この差が保育士の給与差にもつながる。神奈川県や山梨県も同様という。内閣府は8月29日の委員会でようやく見直しに着手した。「人材の確保にかかる費用は増えている」。委員からは配慮を求める意見が出た。

ニッセイ基礎研究所准主任研究員の天野馨南子は「少子化なのに待機児童問題が深刻な状況を改善するには、東京への一極集中を変える必要がある」と指摘する。

(敬称略、9月11日 日経電子版)

介護・保育業界における導入に向けた取り組み

事業所の経営者の方々と話していると、こんな声をよく聞きます。「大切な取り組みであることはわかっているけども、ただでさえ人手不足なのにそのうえ、残業削減、有給休暇取得促進によって現場が回っていくのか、サービスの低下につながるのではないか」。初めての取り組みゆえに、このような心配はよくわかります。しかし、取り組まないことへのデメリット、取り組むことへのメリットを考えて判断していくことが大切なのではないでしょうか。業界を取りまく環境の変化への対応と、人材の確保(採用と定着)、今後の法人イメージなどについて、それぞれに影響を洗い出したうえで考えてみてはいかがでしょうか。まずは、出来ることからスタートすることが大切だと思います。

それでは、その取り組み方について、大まかなステップについて説明させていただきます。

(1) ステップ1

まずは、ワークライフバランスや働き方改革への取り組みについて、その目的を明確にして、それを社員に伝えていくことです。例えば、なぜワークライフバランスや働き方改革が必要なのか、なぜわが社はとり組むのか、どんなメリットがあるのか等をしっかり伝え、理解浸透を深めることが必要です。

例えば、ワークライフバランスを実現するための手段の一つである「ロボット・ICT導入」でも、重要なことは「なぜ導入するのか?」「導入して何を目指すのか?」など目的や目標を含めた「定義づけ」をあらかじめしっかりと行っておくことです。そのうえで導入後の「あるべき姿」を職員間で共有することです。さもないと「面倒だ」「邪魔だ」などの理由で、使用を拒絶されることもあります。ロボット・ICT導入に限らず、「導入の定義づけ」、「あるべき姿」を共有していき、それを実現する為の手段という位置づけで推進することがとても重要です。

(2) ステップ2

意識や風土の醸成から取り組みを始めることです。よく、こんな声を聴きます。育児介護と仕事の両立に向けて制度を整えたが実際には使ってもらえない、または、業務効率化に向けて従業員に「インカム」を持たせてコミュニケーションの円滑化をはかったが、実際にはあまり使用されない。これらは、「制度」から入った失敗例といえるのではないでしょうか。制度を導入して、取り組みを行ったつもりでいるのは上層部だけで、実際にはそのような制度を活用できる「風土」がないと制度は機能しません。言ってみれば、「上」からの指示でスタートしても、「やらされた感」的な印象で取り組む限りそれは長続きしません。社員がその目的と必要性をよく理解し、主体的に取り組めるような状況(組織風土)が必要なのです。

それでは、組織風土の醸成にはどのような取り組みが必要なのでしょうか。例えば、ある法人では「理念」の共通理解を促進するためにセミナーや研修、ワークショップなどを行い、さらに職員満足度調査を行ってアンケート調査やヒアリング、座談会などを行っている組織もあります。それらに共通している取り組みは、「一方通行ではないコミュニケーションの充実化」です。職場におけるコミュニケーションの充実化が最も重要であると言われる経営者や管理者の方々は非常に多いのですが、それを具体的な取り組みとして、どれだけの時間と人的パワーを捻出しているでしょうか?大事だとわかっていても、社員との面談も行えていないという職場も多いのではないかと思います。熱心に取り組む法人のなかには、毎月1回上司との面談を行い、管理者に向けては施設長や理事長とも定期的に面談する機会を設けているところもあります。なんとこの介護施設は延べで年間4000回の面談を設けているそうです。また別の法人では社員の意見に耳を傾け、その中で貴重な意見があれば、経営にも取り込むといった真摯な姿勢、また面談だけではなく、説明会・研修会・小グループでの懇談会などを通じて、社員全員の理解と共有化を推進しているところもあります。そのような取り組みを継続して行っていくことで、徐々に良好な風土が醸成されていき、その結果として、働き方改革やワークラーフバランスなどの「新しい取り組み」に対しても前向きな姿勢で「やってみよう」という雰囲気が生まれ、自主的な取り組みにつながっていくのではないかと思います。

・・・次回は引き続き、事業所の取り組み状況につぃてお伝えいたします。

7月に公表された「科学的介護」のポイントをおさえておきましょう

2019年7月16日「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」取りまとめ報告書が上梓

『「〇〇状態の要介護高齢者に、△△ケアを提供すれば、◎◎という効果が得られる」というような、“根拠に基づく介護サービス”が確立されれば、“自立支援に資するサービス提供”“介護現場の負担軽減(効率化)”等が実現できるだろう』──そのような期待のもとに現在、国で積極的に議論されている「科学的介護」。そんな折、先月の7月16日には「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」取りまとめ報告書(以下、「本報告書」と表記)が公表されました。本報告書では、介護に関するサービス・状態等を収集する新たなデータベース「CHASE(=Care, HeAlth Status & Events)」の 2020 年度本格運用開始を目指し、現場の負担も考慮しながら「CHASEにおいてどのようなデータを収集することが有効・有益なのか?」について議論を行ってきた結果がまとめられています。本情報を是非、事前に皆様にご認識いただきたく、今月のニュースレターでは、特に事業者に大きく関連してくるであろうポイントをピックアップし、皆様にご紹介してまいります。

「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」取りまとめ報告書の中身・ポイントとは

では、早速、中身に移ってまいりましょう。この場では大きく2点、即ち「ADLの評価指標」「認知症の評価指標」について確認を進めてまいりたいと思います。先ずはADLに関する情報集項目についてです。本テーマについて、本報告書の中では次のような文言が記載されています。

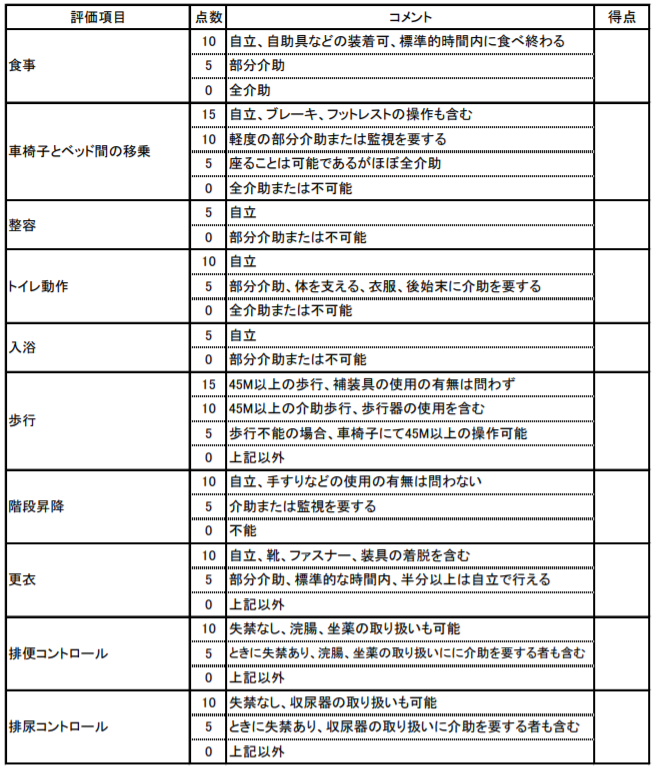

一方、ADL 維持等加算等で採用されている BI(Barthel Index=バーセル・インデックス)については、国際的にも確立した評価指標であり、既存の文献も数多くあることから、科学的検証には妥当な収集項目である最低限の ADL アセスメントツールとして用いることを基本とする。

上記を確認する限り、科学的介護を推進する上でのADLに関する評価指標としては「BI(Barthel Index)の活用が濃厚になる」と理解することが出来ると思われます。ちなみに、既に活用している等でご存じの方も数多くいらっしゃるかもしれませんが、BI(Barthel Index)の評価項目は下記の通りです。

【BI(Barthel Index)の評価指標】

※公益財団法人長寿科学振興財団「健康長寿ネット」より抜粋

続いて認知症に関する収集項目を見てまいりましょう。上記ADLの場合と同様、認知症については下記内容が本報告書に記載されています。

・「認知症」領域における介護事業所からの収集項目は、診断からケアの実施とその評価を一連の流れとして捉える必要がある。介護現場において、ケアニーズ等も含めて認知症の進行度を把握し、診断や状態別に適切なケアの内容を検討し実施することが重要であり、そのためには、認知症ケアの効果および認知症の身体的ケア効果を判定する項目の収集が必要である。

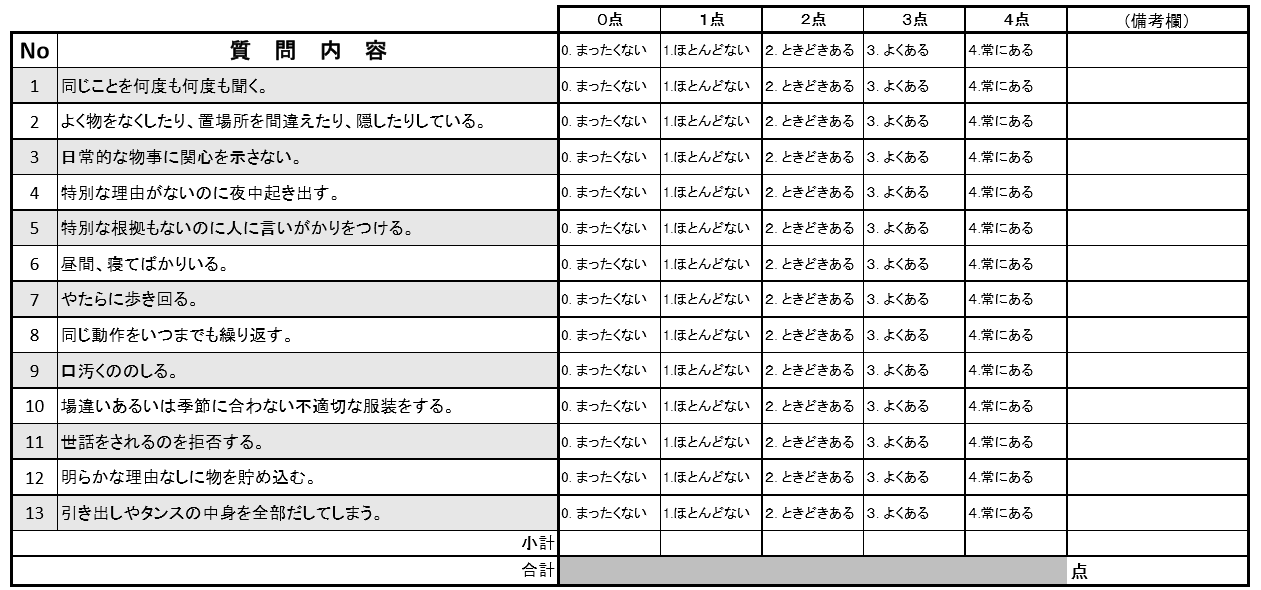

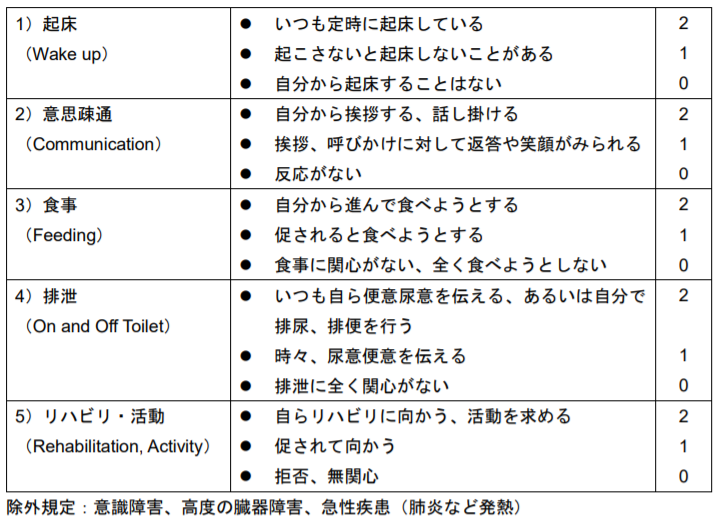

・認知症のスクリーニングに必要な項目として、認知症の既往歴(新規診断を含む。)、 認知症ケアに活かす項目として、認知症の周辺症状に係る指標であるDBD13、意欲の指標である Vitality Index については、基本的な項目とするべきである。ただし、DBD13とVitality Index については、並行して、項目の簡素化等、介護現場か らの収集のフィージビリティ等についてモデル事業等を通じた検証が必要である。

ADLと同様に考えた場合、“DBD13(=認知症行動障害尺度)”及び“Vitality Index(バイタリティ・インデックス)”が今後、認知症に関する評価指標として重要になってくることは間違いないと言えそうです。ちなみに両指標の概要は下記の通りです。

【DBD13の評価指標】

※平成25年度「認知症の早期診断、早期対応につながる初期集中支援サービスモデルの開発に関する調査研究事業」資料より抜粋

【Vitality Index(バイタリティ・インデックス)の評価指標】

※一般社団法人日本老年医学会ホームページより抜粋

国策の“風”を読み取り、早め早めの準備を

以上、「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」取りまとめ報告書より特に皆様にご認識いただきたいポイントを2点、ピックアップしてお伝えさせていただきました。前述の通り、本テーマについては2020年度から本格運用を実施し、その後、全国の事業所に対して情報提供が求められてくるのは2021年度から、と計画されています。「データ提供は決して義務ではなくあくまで任意」というのが現状のスタンスのようですが、とはいえ、次の報酬改定のタイミングにおいてはデータ提供を行う事業所に対して新たな加算の創設の検討を進める等、国としては「“科学的介護”の精度を高めていくためにも是非、データ収集に前向きに協力してほしい」というスタンスであることは間違いないと思われます。事業者としては上記内容を踏まえつつ、「これらの施策に対し、自社としてどう適応していくか?」について事前に頭を働かせておくと同時に、場合によっては上記に示したような各種指標について早めに自社の運営に取り込み、慣れておいた方が良い、という判断も必要かもしれません。是非、本情報を有効に活用していただければ幸いです。私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※紙幅の都合上、今回はADLと認知症の指標についてのみ抜粋して採り上げましたが、本報告書の中ではそれ以外にも「口腔」「栄養」等に対する評価について言及が為されています。より詳細の情報をお知りになりたい方は是非、下記よりご確認下さいませ。

「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」取りまとめ報告書

https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000531128.pdf

(来月に続く)

厚労省は先月末の29日、

「2019 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.3)」

を公表しましたね。

目を通しておいた方が良い方もいらっしゃるかもしれません。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/082918212670/ksvol738.pdf

職場のハラスメント対策が、新たな段階に入る。

パワーハラスメントの防止措置を義務付ける法律ができ、早ければ大企業には2020年4月から、

中小企業では22年4月から適用となる。

ハラスメントのうち、性的な嫌がらせのセクハラや妊娠・出産した女性へのマタニティーハラスメント対策は、すでに義務付けられている。だが、パワハラは企業の自主性に委ねられてきた。法制化は大きな一歩だ。

パワハラは働く人の人格、尊厳を傷つける。心身の不調を招き、休職や退職、自殺にまで至ってしまうこともある。

全国の労働相談のうち、パワハラを含む「いじめ・嫌がらせ」の件数は18年度、8万3千件だった。7年連続でトップを占める。

政府は年内をめどに、企業がどう取り組むべきかの指針をつくる。どこまでが適切な指導で、どこからがパワハラなのか。

線引きに迷って、職場が萎縮してしまってはいけない。分かりやすく、具体的な指針にしてほしい。

中小企業を中心に、ノウハウが乏しく、とまどう声もある。セミナーの実施など手厚い支援が必要だろう。

パワハラのない職場は、社員が安心して働くことができる職場だ。生産性の向上や人材確保にもプラスに働くだろう。

パワハラの温床になりそうな風通しの悪さ、過度の長時間労働やノルマはないだろうか。企業は攻めの姿勢で、点検と対策を急いでほしい。

国際労働機関(ILO)は6月の総会で、仕事上の暴力やハラスメントを禁止する条約を採択した。一方、日本の新制度は、禁止にまではいっていない。

国際基準に近づくうえでも、まずは防止措置の実効性を高めていかなければならない。セクハラ、パワハラ、

といった縦割りではなく、総合的な視点で対策を考えることも課題となる。なにより「ハラスメントは許さない」

という意識を、社会全体で共有することが大切になる。

2019年9月2日 日経電子版より

1、 働き方改革とワークライフバランス

みなさん、ご承知のとおり来年以降の法律改正の目玉となるであろう「働き方改革」関連法案。来年から、今まで特に規制がなかった労働法の分野に関して、一段と厳しい規制が法律となり導入されます。従来は当たり前であった「働き方」が、これからは、規制の対象になる時代が訪れようとしています。それでは、国が考えている働き方改革の本質とはいったいどのようなものなのでしょうか?それは「職場で働く従業員全員のワークライフバランスを考えながら、働きやすく、働きがいのある職場作りと生産性の向上を進めること」です。つまり、働きやすい職場や働きがいのある職場で生産性を向上させる為にも「ワークライフバランス」を進めていくことが必要不可欠なのであります。

2、ワークライフバランスの意義

従来、「仕事の成果」と「社員の私生活」とは、全く別物という発想で、どちらかを得るには、どちらかを犠牲にするしかないと考えられていました。しかしながら

これからのワークラーフバランスの考え方には、どちらも大切にすることが両者とって有益に働き、相乗効果を生むことが分ってきました。例えば、10時間の使い方として、バランスをとって「仕事5時間+私生活5時間」で過ごす方法があります。またすこしゆとりをもって「仕事4時間+私生活6時間」といった時間配分が良いように思われがちですが、それは誤解であり間違いです。なぜならこれは単にそれぞれの時間的な使い方のみにかたより、双方の相乗効果という視点では考えていないからです。相乗効果が生まれた状態とは、今まで10時間で100の仕事を行っていたが、同じ仕事を8時間で行った状態のことで、まさにそれは、「生産性向上」の取り組みにつながるのです。

また、私生活の充実は、精神的にもまた肉体的にもゆとりにつながり、それが仕事へのモチベーションにもつながります。さらに、私生活の充実が図れるような福利厚生制度などで会社からの後押しがあれば、それを活用しやすくなりますし、何より、会社に対する感謝の念や忠誠心が高まることで、結果的に職場における定着率も上がるということにつながります。

3、ワークライフバランスのメリット

それではここで、ワークワーフバランスの推進を図ることで、どのようなメリットがあるのか、当事者ごとで具体的に整理してみましょう。

● 会社

生産性の向上により人材の効率的活用が可能になり、結果として収益面のメリットが実現し、持続的な成長を可能にします。また、働きやすさと働きがいのある職場作りによる優秀な人材確保・定着さらには地域における法人のイメージが向上します。

●社員

ワークライフバランスの実現による人生の充実(心身の健康、家族との時間・趣味・自己研鑽・社会活動など)を図ることが出来、結果として、人間力の向上につながります。家族:家族時間確保により幸福度がアップし、社員の家事・育児への参画により配偶者も仕事や趣味などの人生の充実や世帯収入のアップにつながります。

●取引先

ワークラーフバランスを配慮した取引をすることにより、働き方改革の風潮の波及効果(取り組みのきっかけ作りなど)が見込まれます。

●お客様、ご利用者

働き方改革により生産性向上や多様な人材の活躍が実現すると、お客様が受給で

きるサービスの品質が向上します

以上がワークライフバランスの主なメリットなのですが、それがわかっていても、なかなか取り組みが進まないのが現状といった事業所も多いのではないかと思います。

次回は、介護業界事業所の現状について、お伝えしていきたいと思います。

医療機関でみられる人事労務Q&A

『職員が持ち帰り残業をしているときのリスクと対応策』

Q:

先日、一部の職員が職員個人の判断で必要な資料を持ち帰って、自宅で作業をしているという話を聞きました。現時点でどのようなリスクが考えられるでしょうか。また、どのような対策を検討したらよいのでしょうか?

A:

明確な指示なく職員個人が判断して行った持ち帰り残業であっても、労働時間として判断され、それに応じた賃金を支払わなければならない可能性があります。また、患者の個人情報をはじめとした機微情報を外部に持ち出している可能性があります。持ち出している場合は、紛失や流出等による情報漏えいのリスクを負うこととなり、医院が損害賠償の責任を負うことも考えられます。

詳細解説:

持ち帰り残業によって、医院には以下のようなリスクが考えられます。

1.未払い賃金の発生リスク

労働時間は、原則として医院の指揮命令に基づいて行われた業務の時間を指しますが、明確な指示がないものであっても黙示の指示により行われた業務についても、労働時間とみなされることがあります。

また、業務が行われた場所は院内に限らず、自宅であっても労働時間と判断されるケースがあります。労働時間であれば当然に時間相当分の賃金を支払う義務が生じるため、持ち帰り残業を黙認しているような場合、時間外手当等の賃金の未払いリスクが発生する可能性があります。

2.情報漏えいのリスク

自宅で業務を行うために、患者の機微な情報等を紙媒体やデジタルデータで持ち出すことがあるでしょう。このとき、これらの情報を紛失したり、流出するリスクがあります。

仮に職員個人の判断で情報を持ち帰り、その際に紛失し、損害が出たとしても、医院の管理責任が問われ医院が損害賠償責任を負うことが考えられます。

いずれにしても、指示をしていないから、タイムカードに記録されていないから等の理由で職員が行う持ち帰り残業を放置することは避けるべきであり、医院にも大きなリスクが伴うことを認識し、管理を徹底することが必要です。

まずは、持ち帰り残業でどのようなことをしているのか、持ち帰り残業をしなければならない理由はあるのか、といったことを確認した上で、禁止するならば就業規則に定める等により周知するようにしましょう。

持ち帰り残業の必要があるならば、許可申請や、持ち出してもよい情報の範囲や持ち出し方法等を定めることが必要です。

(来月に続く)

福祉施設でみられる人事労務Q&A

『職員が持ち帰り残業をしているときのリスクと対応策』

Q:

先日、一部の職員が職員個人の判断で必要な資料を持ち帰って、自宅で作業をしているという話を聞きました。現時点でどのようなリスクが考えられるでしょうか。また、どのような対策を検討したらよいのでしょうか?

A:

明確な指示なく職員個人が判断して行った持ち帰り残業であっても、労働時間として判断され、それに応じた賃金を支払わなければならない可能性があります。また、利用者の個人情報をはじめとした機微情報を外部に持ち出している可能性があります。持ち出している場合は、紛失や流出等による情報漏えいのリスクを負うこととなり、施設が損害賠償の責任を負うことも考えられます。

詳細解説:

持ち帰り残業によって、施設には以下のようなリスクが考えられます。

1.未払い賃金の発生リスク

労働時間は、原則として施設の指揮命令に基づいて行われた業務の時間を指しますが、明確な指示がないものであっても黙示の指示により行われた業務についても、労働時間とみなされることがあります。

また、業務が行われた場所は施設内に限らず、自宅であっても労働時間と判断されるケースがあります。労働時間であれば当然に時間相当分の賃金を支払う義務が生じるため、持ち帰り残業を黙認しているような場合、時間外手当等の賃金の未払いリスクが発生する可能性があります。

2.情報漏えいのリスク

自宅で業務を行うために、利用者の機微な情報等を紙媒体やデジタルデータで持ち出すことがあるでしょう。このとき、これらの情報を紛失したり、流出するリスクがあります。仮に職員個人の判断で情報を持ち帰り、その際に紛失し、損害が出たとしても、施設の管理責任が問われ施設が損害賠償責任を負うことが考えられます。

いずれにしても、指示をしていないから、タイムカードに記録されていないから等の理由で職員が行う持ち帰り残業を放置することは避けるべきであり、施設にも大きなリスクが伴うことを認識し、管理を徹底することが必要です。

まずは、持ち帰り残業でどのようなことをしているのか、持ち帰り残業をしなければならない理由はあるのか、といったことを確認した上で、禁止するならば就業規則に定める等により周知するようにしましょう。

持ち帰り残業の必要があるならば、許可申請や、持ち出してもよい情報の範囲や持ち出し方法等を定めることが必要です。

(来月に続く)

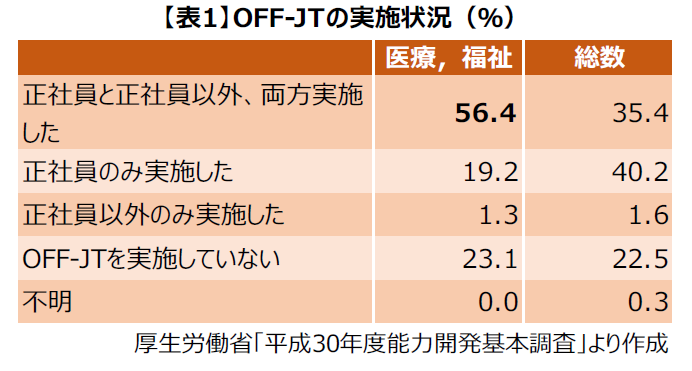

福祉施設等におけるOFF-JT の実施状況

従業員の教育訓練は、日常の業務に就きながら行われるOJT が多くなる傾向があります。ここでは、福祉施設等(以下、医療,福祉)の事業所における、業務命令に基づき通常の仕事を一時的に離れて行うOFF-JT の実施状況をみていきます。

OFF-JT の実施割合は76.9%

今年4 月に発表された資料※から、医療,福祉における2017 年度(平成29 年度)のOFF-JT 実施状況をまとめると表1 のとおりです。

医療,福祉の実施割合は76.9%で、総数の77.2%を若干下回りました。実施対象では、医療,福祉は正社員と正社員以外、両方に対して

実施した割合が最も高くなりました。

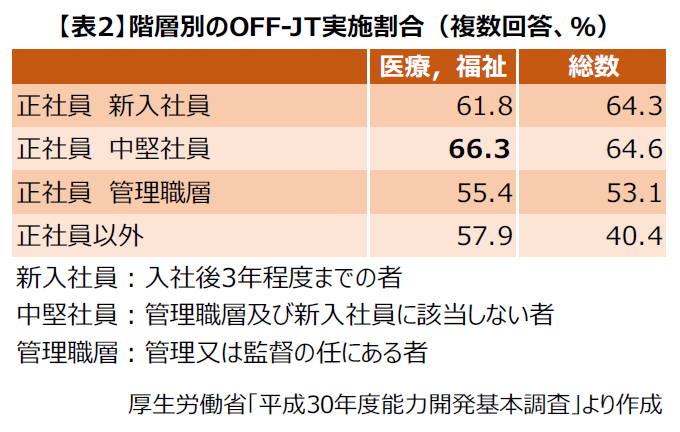

中堅社員への実施割合が最高に

次にOFF-JT の実施割合を階層別にまとめると、表2 のとおりです。

医療,福祉では中堅社員への実施割合が最も高くなっています。また、管理職層よりも正社員以外への実施割合が高い状況です。

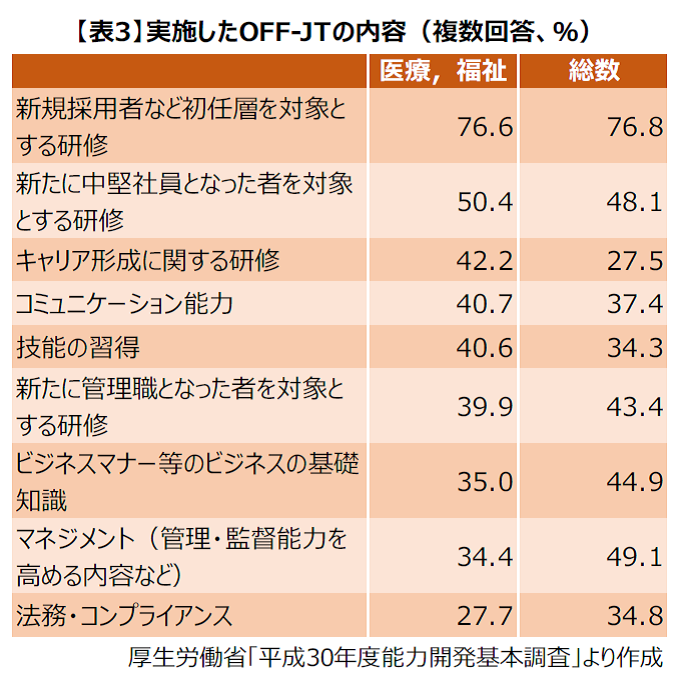

新人や中堅向け研修の実施割合が高い

実施割合が高いOFF-JT の内容をまとめると、表3 のとおりで、医療,福祉で最も実施割合が高いのは、初任層を対象とする研修でした。

医療,福祉で実施されるOFF-JT の特徴として、総数に比べてキャリア形成に関する研修やコミュニケーション能力、技能の習得に関する内容の実施割合が高いことがあげられます。

自施設でのOFF-JT の実施内容と、比べてみてはいかがでしょうか。

※厚生労働省「平成30 年度能力開発基本調査」

日本標準産業分類に基づいて抽出した常用労働者30 人以上の民営企業から抽出した7,345 企業および7,176 事業所などを対象にした調査です。詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450451&bunya_l=07&tstat=000001031190&cycle=8&tclass1=000001127956&tclass2=000001127977&tclass3=000001127980

(次号に続く)