コラム

新型コロナに感染の疑いがあり休む場合の傷病手当金の申請

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大に伴う緊急事態宣言が、全国で解除されました。これからは新しい生活様式を取り入れた生活が求められ、例えば、従業員に発熱症状があったときには会社を休むような行動が重要になります。そこで新型コロナへの感染が疑われるために、会社を休んだ場合の傷病手当金の取扱いについて確認しておきましょう。

1.傷病手当金とは

病気やけがにより労務の提供ができず、会社を休むときで、以下の4つの要件を満たすときには、傷病手当金が支給されます。

- 業務外の事由による病気やケガの療養のために休業すること

- 仕事に就くことができないこと

- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

- 休業した期間について給与が支給されないこと

2.については通常、傷病手当金支給申請書に、医師の「労務の提供ができないこと」(労務不能)という意見を受けて申請します。

2.感染が疑われる場合の休業に対する補償

新型コロナに感染したときは当然に傷病手当金の対象になりますが、従業員が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行うときの傷病手当金の考え方について、厚生労働省から、協会けんぽおよび健康保険組合(以下、まとめて「保険者」という)宛に、以下の内容が含まれた通達が発出されています。

新型コロナについて、以下のような相談・受診の目安として示されている。

- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

- 重症化しやすい人で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

- これら以外の人で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

発熱などの症状があり、新型コロナに罹患していることが疑われるため従業員が自宅療養を行っていた期間は、療養のため労務に服することができなかった期間に該当することとなる。

なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、従業員が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。

以上のように申請には、医師の意見が必ず必要とは言えないため、最終的な判断は保険者が行うことになるものの、会社は医師の意見がないことから傷病手当金を申請できないと判断しないように注意しましょう。

傷病手当金はあくまでも社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となっている従業員について支給されるものであり、所定労働時間が短いこと等により社会保険に加入していない従業員は対象になりません。従業員も誤解しやすいため注意しましょう。

(次号に続く)

新型コロナに感染の疑いがあり休む場合の傷病手当金の申請

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大に伴う緊急事態宣言が、全国で解除されました。これからは新しい生活様式を取り入れた生活が求められ、例えば、従業員に発熱症状があったときには会社を休むような行動が重要になります。そこで新型コロナへの感染が疑われるために、会社を休んだ場合の傷病手当金の取扱いについて確認しておきましょう。

1.傷病手当金とは

病気やけがにより労務の提供ができず、会社を休むときで、以下の4つの要件を満たすときには、傷病手当金が支給されます。

- 業務外の事由による病気やケガの療養のために休業すること

- 仕事に就くことができないこと

- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

- 休業した期間について給与が支給されないこと

2.については通常、傷病手当金支給申請書に、医師の「労務の提供ができないこと」(労務不能)という意見を受けて申請します。

2.感染が疑われる場合の休業に対する補償

新型コロナに感染したときは当然に傷病手当金の対象になりますが、従業員が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行うときの傷病手当金の考え方について、厚生労働省から、協会けんぽおよび健康保険組合(以下、まとめて「保険者」という)宛に、以下の内容が含まれた通達が発出されています。

新型コロナについて、以下のような相談・受診の目安として示されている。

- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

- 重症化しやすい人で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

- これら以外の人で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

発熱などの症状があり、新型コロナに罹患していることが疑われるため従業員が自宅療養を行っていた期間は、療養のため労務に服することができなかった期間に該当することとなる。

なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、従業員が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。

以上のように申請には、医師の意見が必ず必要とは言えないため、最終的な判断は保険者が行うことになるものの、会社は医師の意見がないことから傷病手当金を申請できないと判断しないように注意しましょう。

傷病手当金はあくまでも社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となっている従業員について支給されるものであり、所定労働時間が短いこと等により社会保険に加入していない従業員は対象になりません。従業員も誤解しやすいため注意しましょう。

(次号に続く)

休業手当を支給したときの定時決定(算定基礎)の方法

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響から、従業員を休業させ、通常の給与より低額の休業手当を支給することがあります。この休業手当が、4月から6月の間に支給された場合には、社会保険の定時決定の取扱いにおいて注意が必要となります。以下ではそのポイントを確認しておきましょう。

1.社会保険の定時決定

社会保険の標準報酬月額は、会社が実際に従業員に支給する給与と、標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするため、7月1日に在籍している従業員について、4月から6月の間に支給した給与の額を届け出ることで見直しが行われます。これを社会保険の定時決定(算定基礎)と呼びます。

定時決定で見直された標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年の8月まで適用されます。

なお、6月1日から7月1日までに被保険者の資格を取得した従業員等、一部の従業員は、この届出の対象から除外されます。

2.休業手当を支給した場合の取扱い

社会保険の標準報酬月額を決定する元となる給与には、基本給をはじめ家族手当や役職手当、通勤手当等の各種手当も含まれ、また、会社都合の休業により支給された休業手当も含まれます。休業手当を支給した日は、定時決定における支払基礎日数に含めることになっています。

3.休業手当の支給と定時決定

4月から6月の間に休業手当を支給した場合の定時決定の取扱いは、7月1日時点で休業が終わっている(休業手当を支給しておらず、その後も休業手当を支給する予定がない状況)か否かにより、取扱いが異なります。

基本的な考え方は、休業が終わっている場合は通常の給与を支給した月を対象として定時決定を行い、休業が終わっていない場合は通常の給与を支給した月と休業手当を支給した月の両方を対象にして定時決定を行います。

ただし、休業が終わっているものの、4月から6月のいずれの月も休業手当が支給されている等の様々なケースが想定されます。詳しくは日本年金機構のホームページに掲載されている例を参考にするほか、管轄の年金事務所に確認するか、当事務所にお問い合わせください。

いずれにしても7月1日時点の状況が、定時決定を行う上での判断基準になり、算定基礎届の内容も大きく変わるため、7月1日以降の休業の予定は早めに見極める必要があります。

日本年金機構では、算定基礎届の提出にあたり、記入に係る基本的な事項から具体的事例、提出方法等についての説明動画を作成し、ホームページ上で公開しています。会社都合による休業により、休業手当を支給した場合の対応は「一時帰休による休業手当が支給されているとき」という項目で説明されているので、併せて確認するとよいでしょう。

(次号に続く)

休業手当を支給したときの定時決定(算定基礎)の方法

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響から、従業員を休業させ、通常の給与より低額の休業手当を支給することがあります。この休業手当が、4月から6月の間に支給された場合には、社会保険の定時決定の取扱いにおいて注意が必要となります。以下ではそのポイントを確認しておきましょう。

1.社会保険の定時決定

社会保険の標準報酬月額は、会社が実際に従業員に支給する給与と、標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするため、7月1日に在籍している従業員について、4月から6月の間に支給した給与の額を届け出ることで見直しが行われます。これを社会保険の定時決定(算定基礎)と呼びます。

定時決定で見直された標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年の8月まで適用されます。

なお、6月1日から7月1日までに被保険者の資格を取得した従業員等、一部の従業員は、この届出の対象から除外されます。

2.休業手当を支給した場合の取扱い

社会保険の標準報酬月額を決定する元となる給与には、基本給をはじめ家族手当や役職手当、通勤手当等の各種手当も含まれ、また、会社都合の休業により支給された休業手当も含まれます。休業手当を支給した日は、定時決定における支払基礎日数に含めることになっています。

3.休業手当の支給と定時決定

4月から6月の間に休業手当を支給した場合の定時決定の取扱いは、7月1日時点で休業が終わっている(休業手当を支給しておらず、その後も休業手当を支給する予定がない状況)か否かにより、取扱いが異なります。

基本的な考え方は、休業が終わっている場合は通常の給与を支給した月を対象として定時決定を行い、休業が終わっていない場合は通常の給与を支給した月と休業手当を支給した月の両方を対象にして定時決定を行います。

ただし、休業が終わっているものの、4月から6月のいずれの月も休業手当が支給されている等の様々なケースが想定されます。詳しくは日本年金機構のホームページに掲載されている例を参考にするほか、管轄の年金事務所に確認するか、当事務所にお問い合わせください。

いずれにしても7月1日時点の状況が、定時決定を行う上での判断基準になり、算定基礎届の内容も大きく変わるため、7月1日以降の休業の予定は早めに見極める必要があります。

日本年金機構では、算定基礎届の提出にあたり、記入に係る基本的な事項から具体的事例、提出方法等についての説明動画を作成し、ホームページ上で公開しています。会社都合による休業により、休業手当を支給した場合の対応は「一時帰休による休業手当が支給されているとき」という項目で説明されているので、併せて確認するとよいでしょう。

(次号に続く)

休業手当を支給したときの定時決定(算定基礎)の方法

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響から、従業員を休業させ、通常の給与より低額の休業手当を支給することがあります。この休業手当が、4月から6月の間に支給された場合には、社会保険の定時決定の取扱いにおいて注意が必要となります。以下ではそのポイントを確認しておきましょう。

1.社会保険の定時決定

社会保険の標準報酬月額は、会社が実際に従業員に支給する給与と、標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするため、7月1日に在籍している従業員について、4月から6月の間に支給した給与の額を届け出ることで見直しが行われます。これを社会保険の定時決定(算定基礎)と呼びます。

定時決定で見直された標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年の8月まで適用されます。

なお、6月1日から7月1日までに被保険者の資格を取得した従業員等、一部の従業員は、この届出の対象から除外されます。

2.休業手当を支給した場合の取扱い

社会保険の標準報酬月額を決定する元となる給与には、基本給をはじめ家族手当や役職手当、通勤手当等の各種手当も含まれ、また、会社都合の休業により支給された休業手当も含まれます。休業手当を支給した日は、定時決定における支払基礎日数に含めることになっています。

3.休業手当の支給と定時決定

4月から6月の間に休業手当を支給した場合の定時決定の取扱いは、7月1日時点で休業が終わっている(休業手当を支給しておらず、その後も休業手当を支給する予定がない状況)か否かにより、取扱いが異なります。

基本的な考え方は、休業が終わっている場合は通常の給与を支給した月を対象として定時決定を行い、休業が終わっていない場合は通常の給与を支給した月と休業手当を支給した月の両方を対象にして定時決定を行います。

ただし、休業が終わっているものの、4月から6月のいずれの月も休業手当が支給されている等の様々なケースが想定されます。詳しくは日本年金機構のホームページに掲載されている例を参考にするほか、管轄の年金事務所に確認するか、当事務所にお問い合わせください。

いずれにしても7月1日時点の状況が、定時決定を行う上での判断基準になり、算定基礎届の内容も大きく変わるため、7月1日以降の休業の予定は早めに見極める必要があります。

日本年金機構では、算定基礎届の提出にあたり、記入に係る基本的な事項から具体的事例、提出方法等についての説明動画を作成し、ホームページ上で公開しています。会社都合による休業により、休業手当を支給した場合の対応は「一時帰休による休業手当が支給されているとき」という項目で説明されているので、併せて確認するとよいでしょう。

(次号に続く)

厚生労働省は6月30日、 「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症 発生に備えた対応等について」

というタイトルのもと、“有事への備え” のポイントについて、 改めてまとめた通知を公表しました。

詳細は下記をご確認ください。

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/0701090843379/ksvol.853.pdf?from=rss

【介護・保育】人材定着ブログ6月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは⑫」

の続きです。

今回はキャリアパスの大きな柱となる「賃金制度」に関してお伝えしていきます。

賃金制度は各施設の考え方がもっとも強く反映されるために、施設ごとにその制度や仕組みは大きく異なります。したがって、賃金制度の見直しを行う場合でも、実際にはすべて事業所毎個別の対応が必要になります。従って、今回は賃金制度の基本的な考え方とキャリアパス制度を前提にした賃金制度の概論についてお伝えしていきます。

1、賃金に関する基本的な考え方

(1)人件費をコントロールする手段としての賃金制度の考え方

(2)職員にとっての生活を確保する生活費としての考え方

(3)職員をやる気にさせるための機能としての賃金制度の考え方

この3つの考え方をどう融合させるかを検討することが賃金制度を設計するうえで最大のポイントなります。コストとしてだけで賃金を捉えた時に、それがどのような結果

につながるのかはご承知の通りと思います。

2、福祉サービス事業の人件費管理

また、福祉サービス事業は、基本的には利用者定員と単価の掛け算で事業収入の

ほとんどが決定されます。つまり利用者定員に対して、利用率が100%で、かつ

合理性のある加算を全て付与したときに得られる収入が、収入上限ということに

なります。上限はおのずと決まってくることを考えれば、人件費にあてられる

原資、つまり総収入から人件費以外の経費や内部留保等を引いた資金ということ

になります。

そこでの最大の課題は、その原資をどのように分配するかということになります。

例えば、人材確保のための分配、職員のモチベーションを高める為の分配などを

総合的に勘案し、バランスの取れた人件費管理が必要になります。

3、介護業界における賃金制度に関する課題

(1)ベースアップと昇給の混同による昇給額の一律管理

事業の継続的な業績変動によって、職員の基本給を一律で変動させるものがベースアップです(ベースダウンもあり得る)。一方で、一年単位での業績変動に対する職員の貢献度合い手で変動するものが昇給ということになります。したがって、昇給は職員各自の評価によって変動するものということになります。しかしながら、いまだに一律的な管理で昇給を行っている介護施設はとても多いのが現実です。

(2)賞与支給を月数で固定化(保証化)している。

多くの事業が、賞与支給を本給〇か月といった決定方式をとっています。この方式は、職員にとってのわかりやすさや計算の簡便さからシンプルでわかりやすいものですが、ご承知のとおり、この考え方には限られた財源での分配という考え方ではありません。また、法人の業績反映による変動や個人の成績による変動という要素は一切考慮されていないものです。今後のような仕組みは減少傾向になっていくもの思われます。

(3)中途入職者に対し、前職の給与保証という考え方で採用を行うため、現職者とのアンバランスが多く発生している。

(4)介護保険発足当時の高い報酬であった時代に入職されたた職員と最近入職された若年層では水準自体が大きく異なっており「中だるみ減少が職員の不満要因につながっている。

(5)給与制度自体の説明が行われていないことから、職員が給与の仕組みをまったく理解していない。それがモチベーションにも影響している。

上記の通り介護業界には多くの課題を抱えた賃金制度が多い為、これからはキャリアパス制度構築を契機に仕組みの見直を検討していくときに来ているのではないかと考えています。

4、現状の賃金制度の分析

具体的な給与体系の設計に入る前に、現状の賃金実態を分析的な視点で眺めてみることも大切です。この分析により、今後の改善の方向性や留意点が明らかになり、新しい賃金制度の意義も理解しやすくなるはずです。

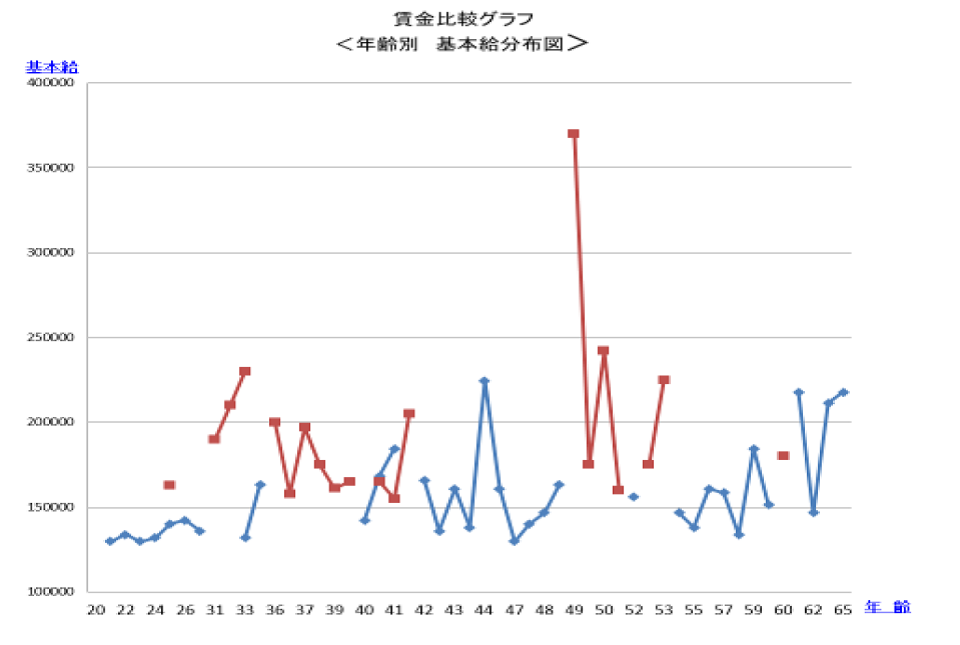

また分析には、分析用のプロット図を作ってみることが必要です。全体の賃金バラつきがどのような傾向があるのか、またその中で個人はどのような位置にいるかを把握するにはプロット図が必要になります。

職場における賃金バランスプロットサンプルの事例(年齢別の事例)

【介護・保育】人材定着ブログ5月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは⑪」

の続きです。

3、行動基準を作る際の留意点

「心構え」や「意欲」ではなく、具体的な「表情」「態度」「所作」「言葉」「行動」で表現

してください。

ex.「問題の解決に努めている」⇒これは「意欲」であって、「行動」ではありません。

つまり、「~できる」「~に心掛ける」「~に努める」という表現は避け、「~を(実践)している」という表現で書き出してください。

心構えや意欲ではなく、具体的行動もしくは成果で書き出すことが重要です。また、

できるだけポジティブな表現にすることも大切です。さらに書き出した後、良いものをピックアップして、皆で討議しながら、法人のみんなが共通で行っていく「行動基準」を決めていくことになります。

4、行動基準の作成により期待される効果

(1)行動基準を「行動評価基準」とすることができます。

(2)全職員一丸となって取り組むべき行動が明らかとなり、上司の部下指導の拠り所ができます。

(3)仕事のやり方も含め、業務上のノウハウ、コツの共有化が図れます。

(4)全職員の行動の質、業務の質、サービスの質を高めることができます。

5、行動基準の導入・浸透のステップについて

行動基準及び行動評価を職場にスムーズに導入していくには、下記に示すような段階を踏んで導入していくことをお勧めしています。いきなり行動基準が出来ているか、否かを評価される、というよりも、まずはその意味をよく理解した上で、実際に使用して行動してみる。それを繰り返し行うことで違和感なく、評価に進めるものと思います。

(1)ステップ1 :「導入フェーズ」 目的は、行動基準の「認知」「周知」

①モデル行動のカード化(いつでも確認することができるもの)

②朝礼での唱和等(繰り返しによる記憶)

(2)ステップ2 :「浸透フェーズ」目的は「意識し行動する」

①、職場単位でモデル行動の実践を相互に「認める」「褒める」

② 職場単位でモデル行動の実践事例(感動事例)を共有(朝礼、MTGなど)

③ 素晴らしい行動を「表彰」する(職場風土の醸成に貢献)

(3)ステップ3:「評価フェーズ」目的は「トライアル評価」

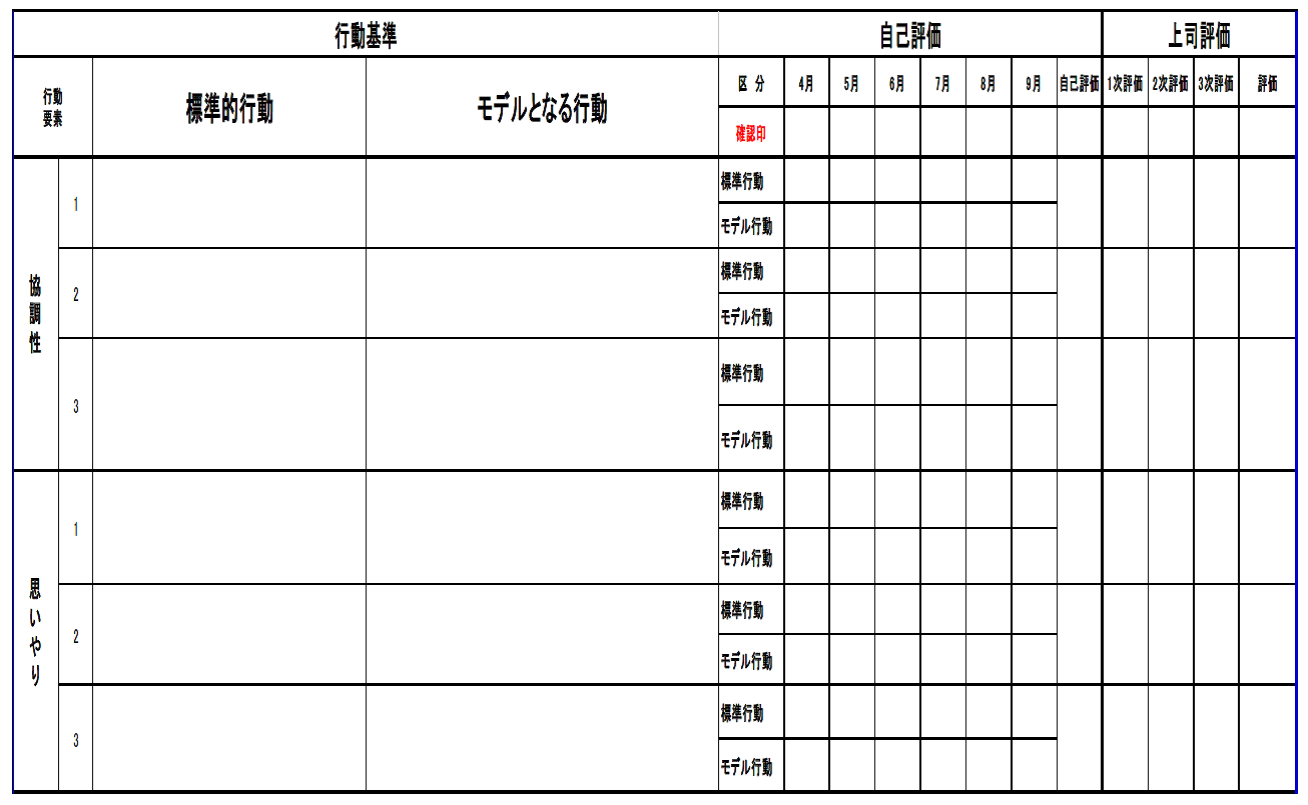

①評価シートを使い評価の実施(自己評価、上司評価)

②面談の実施

③評価シート等、課題の抽出と修正

6、行動評価の運用

行動評価の本質は「日頃の取り組み姿勢」なので、極力短いインターバルで、行動を確認する(「承認」する)必要があります。できれば、月に1回は自己評価および上司との面談を行い、上司評価を半年に1回の頻度で行うことをお勧めしています。

7、評価シートの事例紹介

表の用語説明

*行動要素とは、経営理念から導かれる「キーワード」

*標準的な行動:「全員に行ってもらいたい行動」*モデルとなる行動:「見本になるような素晴らしい行動」

*自己評価欄には「〇ほぼ出来た、△出来た時と出来てない時が半々、×ほとんど出来ていない」を記入。

以上が行動基準と行動評価に関する概要とそのポイントとなります。

厚生労働省は5日、ケアマネ事業所の管理者要件の厳格化に対し、

(=6年猶予となった“主任ケアマネ必置”の話です)

更に特例猶予が認められるケースについて公表しました。

関心をお持ちの皆様は是非、下記をご確認下さい。

http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/06/vol.843.pdf