コラム

2021年4月から義務化される中途採用比率の公表

日本的雇用の「三種の神器」の一つと言われた「終身雇用」はすでに崩壊しつつあり、年々、雇用の流動化が進んでいます。雇用の流動化が進むことで離職者が再チャレンジできる環境を整備することが必要という認識の下、2021年4月より、大企業において正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます。

1.中途採用の現状

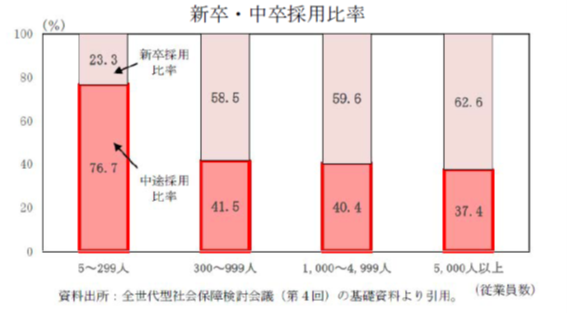

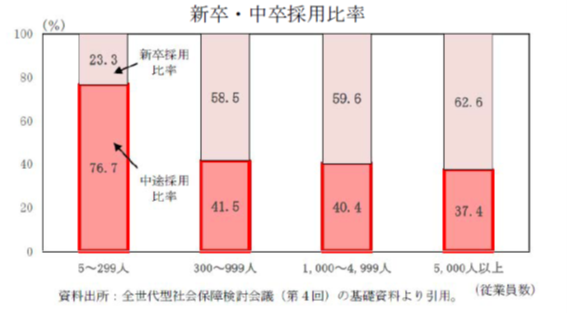

性別による差別は原則禁止されているものの、企業がどのような人材を採用するかは自由に決めることができます。中途採用は行わず、新卒採用のみとすることも問題はありません。実際、新卒採用を中心に行う大企業も多く、首相官邸で開催された全世代型社会保障検討会議の基礎資料を確認すると、新卒採用者の比率(2017年度)は下図の通り、従業員数が大きくなるにつれて高くなっています。

2.中途採用比率の公表

このような状況もあり2021年4月から常時雇用する労働者が301人以上の企業に対し、中途採用比率の公表が義務化されます。

公表は求職者が容易に閲覧できる形で、「直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」についておおむね1年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で行います。

なお、常時雇用する労働者とは、雇用契約の形態を問わず①期間の定めなく雇用されている者、②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者、のいずれかを満たす労働者を指します。

3.「しょくばらぼ」の活用

公表の方法である「インターネットの利用やその他の方法」とは、原則として自社のホームページの利用等を指しますが、厚生労働省がインターネット上に開設する職場情報

総合サイト「しょくばらぼ」も利用できます。義務化対象の企業は公表する数字の取りまとめとともに、公表方法も検討しておきましょう。

近年、雇用に関する情報の公開を義務化する流れは強まっており、2022年4月から女性活躍推進法に基づく情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主まで拡大されます。この中途採用比率についても同様に企業規模が拡大となる流れも想定されるため、自社の状況をいまのうちから把握しておくのもよいでしょう。

(次号に続く)

2021年4月から義務化される中途採用比率の公表

日本的雇用の「三種の神器」の一つと言われた「終身雇用」はすでに崩壊しつつあり、年々、雇用の流動化が進んでいます。雇用の流動化が進むことで離職者が再チャレンジできる環境を整備することが必要という認識の下、2021年4月より、大企業において正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます。

1.中途採用の現状

性別による差別は原則禁止されているものの、企業がどのような人材を採用するかは自由に決めることができます。中途採用は行わず、新卒採用のみとすることも問題はありません。実際、新卒採用を中心に行う大企業も多く、首相官邸で開催された全世代型社会保障検討会議の基礎資料を確認すると、新卒採用者の比率(2017年度)は下図の通り、従業員数が大きくなるにつれて高くなっています。

2.中途採用比率の公表

このような状況もあり2021年4月から常時雇用する労働者が301人以上の企業に対し、中途採用比率の公表が義務化されます。

公表は求職者が容易に閲覧できる形で、「直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」についておおむね1年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で行います。

なお、常時雇用する労働者とは、雇用契約の形態を問わず①期間の定めなく雇用されている者、②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者、のいずれかを満たす労働者を指します。

3.「しょくばらぼ」の活用

公表の方法である「インターネットの利用やその他の方法」とは、原則として自社のホームページの利用等を指しますが、厚生労働省がインターネット上に開設する職場情報

総合サイト「しょくばらぼ」も利用できます。義務化対象の企業は公表する数字の取りまとめとともに、公表方法も検討しておきましょう。

近年、雇用に関する情報の公開を義務化する流れは強まっており、2022年4月から女性活躍推進法に基づく情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主まで拡大されます。この中途採用比率についても同様に企業規模が拡大となる流れも想定されるため、自社の状況をいまのうちから把握しておくのもよいでしょう。

(次号に続く)

2021年度の社会保険料率が決定しました

毎年4月は社会保険料率が見直される時期です。社会保険・労働保険ともに2021年度の保険料率が公表されましたので、その内容を確認しておきましょう。

1.社会保険

①健康保険料率・介護保険料率

2021年3月分から適用される協会けんぽの健康保険の保険料率は、下表のとおりとなりました。引上げが20道府県、引下げが26都県、据え置きは富山県の1県のみとなりました。

また、介護保険の保険料率は毎年見直しが行われ、2021年3月分より1.79%から1.80%へ引上げられています。

②厚生年金保険料率

厚生年金の保険料率は、2004年から段階的に引上げられましたが、2017年9月を最後に引上げが終了し、18.3%で固定されています。

2.労働保険

①労災保険率

労災保険率はそれぞれの業種の過去3年間の災害発生状況等により、原則3年ごとに見直されることになっています。前回、2018年度に見直しが行われており、2021年度は変更される年度に該当しますが、据え置きとなりました。

②雇用保険料率

雇用保険料率は毎年度、財政状況に照らして見直しが行われます。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う雇用調整助成金等の特例措置により、財政状況は悪化していますが、2021年度は2020年度から据え置きとなりました。

2021年度は変更のないものも多いですが、現状の保険料率が正しい設定になっているか、厚生労働省から公開されているリーフレット等を参考に確認しておくとよいでしょう。

(次号に続く)

2021年度の社会保険料率が決定しました

毎年4月は社会保険料率が見直される時期です。社会保険・労働保険ともに2021年度の保険料率が公表されましたので、その内容を確認しておきましょう。

1.社会保険

①健康保険料率・介護保険料率

2021年3月分から適用される協会けんぽの健康保険の保険料率は、下表のとおりとなりました。引上げが20道府県、引下げが26都県、据え置きは富山県の1県のみとなりました。

また、介護保険の保険料率は毎年見直しが行われ、2021年3月分より1.79%から1.80%へ引上げられています。

②厚生年金保険料率

厚生年金の保険料率は、2004年から段階的に引上げられましたが、2017年9月を最後に引上げが終了し、18.3%で固定されています。

2.労働保険

①労災保険率

労災保険率はそれぞれの業種の過去3年間の災害発生状況等により、原則3年ごとに見直されることになっています。前回、2018年度に見直しが行われており、2021年度は変更される年度に該当しますが、据え置きとなりました。

②雇用保険料率

雇用保険料率は毎年度、財政状況に照らして見直しが行われます。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う雇用調整助成金等の特例措置により、財政状況は悪化していますが、2021年度は2020年度から据え置きとなりました。

2021年度は変更のないものも多いですが、現状の保険料率が正しい設定になっているか、厚生労働省から公開されているリーフレット等を参考に確認しておくとよいでしょう。

(次号に続く)

2021年度の社会保険料率が決定しました

毎年4月は社会保険料率が見直される時期です。社会保険・労働保険ともに2021年度の保険料率が公表されましたので、その内容を確認しておきましょう。

1.社会保険

①健康保険料率・介護保険料率

2021年3月分から適用される協会けんぽの健康保険の保険料率は、下表のとおりとなりました。引上げが20道府県、引下げが26都県、据え置きは富山県の1県のみとなりました。

また、介護保険の保険料率は毎年見直しが行われ、2021年3月分より1.79%から1.80%へ引上げられています。

②厚生年金保険料率

厚生年金の保険料率は、2004年から段階的に引上げられましたが、2017年9月を最後に引上げが終了し、18.3%で固定されています。

2.労働保険

①労災保険率

労災保険率はそれぞれの業種の過去3年間の災害発生状況等により、原則3年ごとに見直されることになっています。前回、2018年度に見直しが行われており、2021年度は変更される年度に該当しますが、据え置きとなりました。

②雇用保険料率

雇用保険料率は毎年度、財政状況に照らして見直しが行われます。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う雇用調整助成金等の特例措置により、財政状況は悪化していますが、2021年度は2020年度から据え置きとなりました。

2021年度は変更のないものも多いですが、現状の保険料率が正しい設定になっているか、厚生労働省から公開されているリーフレット等を参考に確認しておくとよいでしょう。

(次号に続く)

厚生労働省が今年度の介護報酬改定で施設サービスに新設した「安全対策体制加算」− 。転倒や転落、誤嚥、誤薬といった介護事故を防ぐリスクマネジメントの強化を促すものだ。

昨年度末に出た改定の解釈通知やQ&Aの内容も含め、これまでに明らかになった算定ルールを網羅的にまとめた。

■ 加算の趣旨や算定要件は?

介護施設には従来から、介護事故の防止に向けた指針の整備や委員会の開催、研修の実施などが運営基準で求められている。今回の改定では、これに加えてリスクマネジメントにあたる担当者の選定・配置が義務付けられた。

安全対策体制加算はこうした見直しに伴い導入されたもの。算定要件は、外部の研修を受けた担当者を置いて安全対策に組織的に取り組む体制を整備していること、と定められている。対象は特養、老健、介護療養病床、介護医療院。入所時に1回、20単位となっている。

改定の解釈通知には、安全対策体制加算の趣旨が以下のように説明されている。

○ 介護事故の発生防止につなげる指針の作成、委員会の開催、職員への研修、これらを適切に実施するための担当者の配置に加え、その担当者が関連する外部の研修を受講し、組織的に安全対策を実施する体制を備えている施設を評価するもの。

○ 組織的に安全対策を実施するにあたっては、施設内に安全対策部門を設置し、介護事故の防止に向けた指示や事故が生じた場合の対応について、職員全員に適切に行き渡るような体制を整備していることが必要。

改定のQ&Aには、安全対策体制加算の算定ルールを解説する以下の問答が掲載されている。

Q:入所時に算定できるとされているが、算定要件を満たせば既に入所している既存の入所者についても算定できるのか?

A:算定要件を満たした後に新規で受け入れた入所者のみ算定可能。

■ 外部の研修って何?

改定の解釈通知には、算定要件の"外部の研修"について以下のように記載されている。

○ 介護現場での事故の内容、発生防止の取り組み、発生時の対応、施設のマネジメントなどの内容を含むものであること。

○ 今年10月31日までの間は、研修を受講予定(受講申込書などを有している状態)であれば研修を受講したものとみなすが、今年10月31日までに研修を受講していない場合は、4月から10月までに算定した加算を遡って返還すること。

また改定のQ&Aには、研修の実施主体について以下の認識が示されている。

Q:外部の研修とはどんな研修を想定しているのか。

A:関係団体(老施協、全老健、日慢協等)などが開催する研修を想定している。

(介護ニュースJOINT)

2021年度法改正の“Q&A第6弾”

今回は「訪問リハ、通所リハ、老健、介護医療院、介護療養病床の

算定基準」「通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、

通所リハ、看護小規模多機能の“栄養アセスメント加算”」

「通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、

特定施設、地域密着型特定施設、特養、地域密着型特養の

“ADL維持等加算”」「介護予防訪問リハ、介護予防通所リハ、介護予防訪問看護の

“利用開始の月から12月を超えた場合の減算”」

に関する内容です。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

↓

https://www.mhlw.go.jp/content/000769497.pdf

職業紹介の悪質な事業者を避けるために使う

介護事業者向けのツールを、

厚生労働省が新たに公表しました。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000763782.pdf

“Q&A”の第5弾が公表されました。

“訪問看護の看護体制強化加算”

“訪問リハ、通所リハのリハビリテーションマネジメント加算(IV)”

“居宅療養管理指導の医師、または歯科医師の指示”

“通所系、居住系、施設系サービス共通のLIFE関連加算”

“通所介護、特定施設、特養などのADL維持等加算”

“通所リハの生活行為向上リハビリテーション実施加算”

“小規模多機能、看護小規模多機能の通所困難な利用者の入浴機会の確保”

上記7テーマに関する内容が盛り込まれているようです。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

↓

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000767888.pdf

厚生労働省は3月30日、

「勤務体制・勤務形態一覧表」について、

全国統一的な新しい標準様式を公表したようですね。

参考になるフォーマットのように思いますので

関心のある方はご確認ください。

⇒https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331111152236/ksvol.956.pdf