コラム

厚労省は26日、

第8弾のQ&Aを公表しました。

内容は入浴介助加算(Ⅱ)に関する内容です。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

↓

https://www.mhlw.go.jp/content/000773560.pdf

東京、大阪、兵庫、京都の4都府県を対象に緊急事態宣言が再発令されたことを受け、厚生労働省は23日に介護現場向けの通知を発出した。

感染をできる限り防ぐ対策を取りつつ、サービスを継続的に提供していくよう呼びかけている。

通知抜粋

「利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です」

介護保険最新情報のVol.971で周知している。

厚労省はこの中で、既出の通知などで示している感染防止対策を徹底するよう改めて要請。そのポイントを解説する動画や手引き、事例集などをまとめた公式サイトのページも紹介した。

あわせて、これまでの累次の通知で認めてきた事業所の運営基準や介護報酬などの特例が、引き続き適用可能であることも改めてアナウンスした。(介護ニュースJOINT)

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を踏まえて介護報酬を引き上げる特例の話だ。

今年4月から9月までの半年間、全サービスを対象にひと月の基本報酬を0.1%上乗せす

る措置がとられる。

厚生労働省は21日に出した改定のQ&A(第7弾)で、この特例に改めて言及した。

「請求にあたっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要」と説明。「これが行われない場合は返戻となる」と注意を喚起した。

単に0.1%の上乗せ分がもらえなくなるだけではない。国保連の審査で内容に不備があるとみなされ、請求全体が差し戻しになってしまう。そうなると翌月の支払いも遅滞しかねないため、やはり確実に対応していく必要がある。

この特例は、コロナ禍で生じた施設・事業所のかかり増し経費の補填などを目的とするもの。今年度の改定をめぐる議論で実施が決められた。厚労省はQ&Aで、上乗せ分のコードの入力にあたり以下の記載例を参考にするよう呼びかけている。

《要約》改定のQ&A第7弾 問2

Q:今年9月30日までの上乗せ分については、どのように算定するのか?

A:9月30日までの間は、各サービスの月の基本報酬に0.1%を上乗せすることとしている。請求にあたっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要であり、これが行われない場合は返戻となることから、既出の通知(介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について)のIII−資料3(介護給付費明細書・給付管理票記載例)の記載方法を参考に対応されたい。(介護情報JOINT)

厚生労働省は21日、

今年度の介護報酬改定をめぐる疑問に答える

“Q&A”第7弾を公表しました。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

↓

https://www.mhlw.go.jp/content/000771346.pdf

新型コロナの影響を受け創設・変更された助成金

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の影響により、従業員の雇用維持に向けて在籍型出向を活用する事業主や、新型コロナにより離職し、就職を希望している求職者を雇用する事業主への支援として、2021年2月5日に助成金の創設・変更がありました。

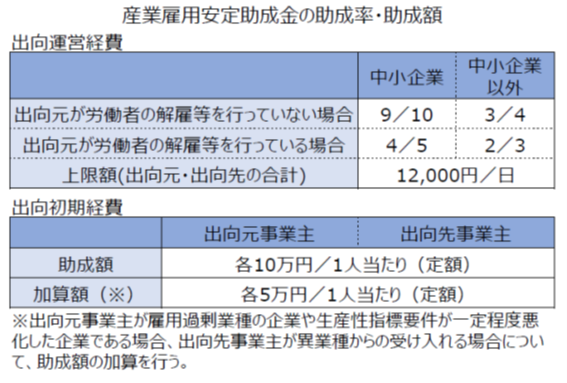

1.産業雇用安定助成

産業雇用安定助成金は、在籍型出向を行う出向元事業主と出向先事業主の双方に対して支給されるものです。助成金の内容は、対象労働者に係る以下の2種類の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、その申請に基づきそれぞれの事業主に下表の額が支給されます。

出向運営経費とは、出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費であり、出向初期経費とは、就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備等、出向の成立に要する措置に必要となるものを指します。

2.その他の助成金

①トライアル雇用助成金

新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースが創設され、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者を、無期雇用へ移行することを前提に、原則3ヶ月間試行雇用した場合に助成されます。

②キャリアアップ助成金

紹介予定派遣を通じた派遣労働者の正社員化に取り組む派遣先事業主について、2020年1月24日以降に新型コロナの影響により離職し、就労経験のない職業に就くことを希望する人を紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用した場合、本来、直接雇用前にその事業所に従事していた期間について6ヶ月以上の期間継続している必要がありましたが、2ヶ月以上6ヶ月未満でも支給対象となります。

③人材開発支援助成金

特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コースにおいて、「業種転換後に従事する職務」に関する訓練も助成対象になりました。

助成金には様々な要件が設けられています。まずは助成金制度の概要を把握し、活用できるものがあれば事前に詳細をご確認ください。

(次号に続く)

新型コロナの影響を受け創設・変更された助成金

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の影響により、従業員の雇用維持に向けて在籍型出向を活用する事業主や、新型コロナにより離職し、就職を希望している求職者を雇用する事業主への支援として、2021年2月5日に助成金の創設・変更がありました。

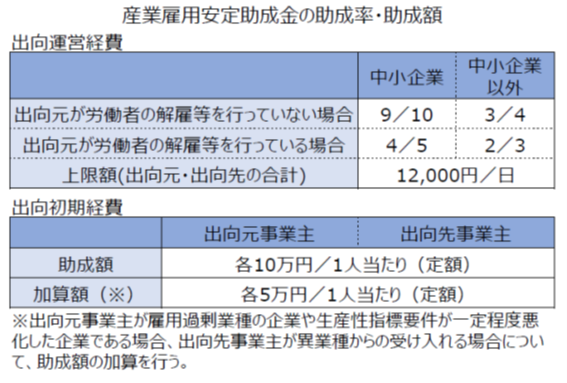

1.産業雇用安定助成

産業雇用安定助成金は、在籍型出向を行う出向元事業主と出向先事業主の双方に対して支給されるものです。助成金の内容は、対象労働者に係る以下の2種類の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、その申請に基づきそれぞれの事業主に下表の額が支給されます。

出向運営経費とは、出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費であり、出向初期経費とは、就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備等、出向の成立に要する措置に必要となるものを指します。

2.その他の助成金

①トライアル雇用助成金

新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースが創設され、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者を、無期雇用へ移行することを前提に、原則3ヶ月間試行雇用した場合に助成されます。

②キャリアアップ助成金

紹介予定派遣を通じた派遣労働者の正社員化に取り組む派遣先事業主について、2020年1月24日以降に新型コロナの影響により離職し、就労経験のない職業に就くことを希望する人を紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用した場合、本来、直接雇用前にその事業所に従事していた期間について6ヶ月以上の期間継続している必要がありましたが、2ヶ月以上6ヶ月未満でも支給対象となります。

③人材開発支援助成金

特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コースにおいて、「業種転換後に従事する職務」に関する訓練も助成対象になりました。

助成金には様々な要件が設けられています。まずは助成金制度の概要を把握し、活用できるものがあれば事前に詳細をご確認ください。

(次号に続く)

新型コロナの影響を受け創設・変更された助成金

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の影響により、従業員の雇用維持に向けて在籍型出向を活用する事業主や、新型コロナにより離職し、就職を希望している求職者を雇用する事業主への支援として、2021年2月5日に助成金の創設・変更がありました。

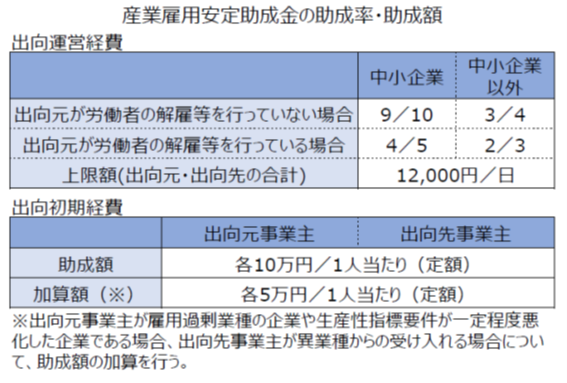

1.産業雇用安定助成

産業雇用安定助成金は、在籍型出向を行う出向元事業主と出向先事業主の双方に対して支給されるものです。助成金の内容は、対象労働者に係る以下の2種類の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、その申請に基づきそれぞれの事業主に下表の額が支給されます。

出向運営経費とは、出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費であり、出向初期経費とは、就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備等、出向の成立に要する措置に必要となるものを指します。

2.その他の助成金

①トライアル雇用助成金

新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースが創設され、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者を、無期雇用へ移行することを前提に、原則3ヶ月間試行雇用した場合に助成されます。

②キャリアアップ助成金

紹介予定派遣を通じた派遣労働者の正社員化に取り組む派遣先事業主について、2020年1月24日以降に新型コロナの影響により離職し、就労経験のない職業に就くことを希望する人を紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用した場合、本来、直接雇用前にその事業所に従事していた期間について6ヶ月以上の期間継続している必要がありましたが、2ヶ月以上6ヶ月未満でも支給対象となります。

③人材開発支援助成金

特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コースにおいて、「業種転換後に従事する職務」に関する訓練も助成対象になりました。

助成金には様々な要件が設けられています。まずは助成金制度の概要を把握し、活用できるものがあれば事前に詳細をご確認ください。

(次号に続く)

医師とオンラインで面談する際の注意点

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大の中、在宅勤務が増えたことを原因として、従業員のストレスが溜まりやすくなっていると感じています。

社労士:

そうですね。従業員同士のコミュニケーションの低下もあり、不安やストレスを感じる人も多いように思います。従業員数50人以上の事業場では、年1回ストレスチェックを実施することが義務付けられていますが、改めてストレスチェックの重要性が高まっているように思います。

総務部長:

確かにそうですね。ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定され、本人から申し出があった場合、医師の面談を行うことになりますが、在宅勤務などで医師と直接面談できない場合、オンラインで面談しても問題ないのでしょうか?

社労士:

問題ありませんが、従業員の様子を把握し、円滑にやりとりを行うことができる方法により行う必要があります。具体的には、オンラインで面談を行う場合の留意点が通達(※)で示され、面談に用いる情報通信機器については、以下のすべての要件を満たすことが求められています。

- 面接指導を行う医師と従業員とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。情報セキュリティ(外部への情

- 報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。

- 従業員が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること。

※通達「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」(令和2年11月19日基発1119第2号)

総務部長:

なるほど。面談ですから相談内容を伝えるだけでなく、医師が従業員の表情や顔色等を把握できるようにすることも重要なのですね。

社労士:

そのほか、衛生委員会等でオンラインでの面談の実施方法について調査審議を行い事前に従業員に周知することや、オンラインでの面談で医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、近隣の医師と連携して対応する等の緊急時対応体制が整備されていることが留意点として挙げられています。

総務部長:

わかりました。実際にオンラインでの面談を導入する場合には、事前に様々な準備が必要になりますね。

【ワンポイントアドバイス】

1. 高ストレスの従業員に対する医師の面談は、オンラインで実施することができる。

2. オンラインで面談を行う際には、通達で示されている情報通信機器の要件を満たす必要がある。また、衛生委員会等でオンラインでの面談の実施方法について調査審議を行う等、事前に対応しておくべき事項がある。

(次号に続く)

医師とオンラインで面談する際の注意点

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大の中、在宅勤務が増えたことを原因として、従業員のストレスが溜まりやすくなっていると感じています。

社労士:

そうですね。従業員同士のコミュニケーションの低下もあり、不安やストレスを感じる人も多いように思います。従業員数50人以上の事業場では、年1回ストレスチェックを実施することが義務付けられていますが、改めてストレスチェックの重要性が高まっているように思います。

総務部長:

確かにそうですね。ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定され、本人から申し出があった場合、医師の面談を行うことになりますが、在宅勤務などで医師と直接面談できない場合、オンラインで面談しても問題ないのでしょうか?

社労士:

問題ありませんが、従業員の様子を把握し、円滑にやりとりを行うことができる方法により行う必要があります。具体的には、オンラインで面談を行う場合の留意点が通達(※)で示され、面談に用いる情報通信機器については、以下のすべての要件を満たすことが求められています。

- 面接指導を行う医師と従業員とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。情報セキュリティ(外部への情

- 報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。

- 従業員が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること。

※通達「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」(令和2年11月19日基発1119第2号)

総務部長:

なるほど。面談ですから相談内容を伝えるだけでなく、医師が従業員の表情や顔色等を把握できるようにすることも重要なのですね。

社労士:

そのほか、衛生委員会等でオンラインでの面談の実施方法について調査審議を行い事前に従業員に周知することや、オンラインでの面談で医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、近隣の医師と連携して対応する等の緊急時対応体制が整備されていることが留意点として挙げられています。

総務部長:

わかりました。実際にオンラインでの面談を導入する場合には、事前に様々な準備が必要になりますね。

【ワンポイントアドバイス】

1. 高ストレスの従業員に対する医師の面談は、オンラインで実施することができる。

2. オンラインで面談を行う際には、通達で示されている情報通信機器の要件を満たす必要がある。また、衛生委員会等でオンラインでの面談の実施方法について調査審議を行う等、事前に対応しておくべき事項がある。

(次号に続く)

2021年4月から義務化される中途採用比率の公表

日本的雇用の「三種の神器」の一つと言われた「終身雇用」はすでに崩壊しつつあり、年々、雇用の流動化が進んでいます。雇用の流動化が進むことで離職者が再チャレンジできる環境を整備することが必要という認識の下、2021年4月より、大企業において正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます。

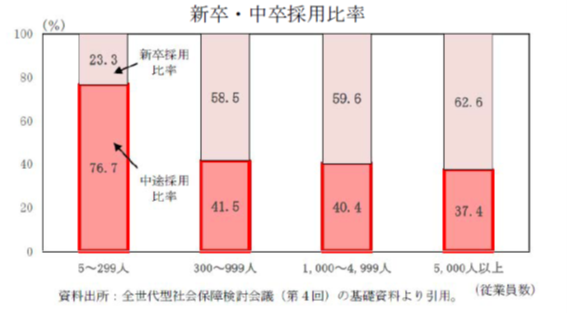

1.中途採用の現状

性別による差別は原則禁止されているものの、企業がどのような人材を採用するかは自由に決めることができます。中途採用は行わず、新卒採用のみとすることも問題はありません。実際、新卒採用を中心に行う大企業も多く、首相官邸で開催された全世代型社会保障検討会議の基礎資料を確認すると、新卒採用者の比率(2017年度)は下図の通り、従業員数が大きくなるにつれて高くなっています。

2.中途採用比率の公表

このような状況もあり2021年4月から常時雇用する労働者が301人以上の企業に対し、中途採用比率の公表が義務化されます。

公表は求職者が容易に閲覧できる形で、「直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」についておおむね1年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で行います。

なお、常時雇用する労働者とは、雇用契約の形態を問わず①期間の定めなく雇用されている者、②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者、のいずれかを満たす労働者を指します。

3.「しょくばらぼ」の活用

公表の方法である「インターネットの利用やその他の方法」とは、原則として自社のホームページの利用等を指しますが、厚生労働省がインターネット上に開設する職場情報

総合サイト「しょくばらぼ」も利用できます。義務化対象の企業は公表する数字の取りまとめとともに、公表方法も検討しておきましょう。

近年、雇用に関する情報の公開を義務化する流れは強まっており、2022年4月から女性活躍推進法に基づく情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主まで拡大されます。この中途採用比率についても同様に企業規模が拡大となる流れも想定されるため、自社の状況をいまのうちから把握しておくのもよいでしょう。

(次号に続く)