コラム

福祉施設の賃金改定状況

雇用の維持や人材確保のために、賃金引き上げを実施する企業は少なくありません。ここでは、2019 年11 月に発表された資料※から、福祉施設等の賃金改定状況に関する情報をみていきます。

賃金引き上げ実施割合は低下

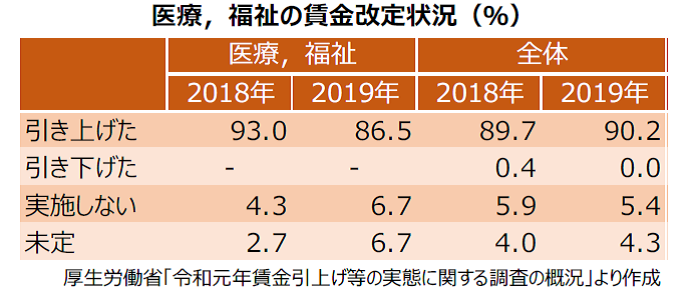

上記調査結果から、福祉施設等(以下、医療,福祉)の賃金改定状況をまとめると、下表のとおりです。

医療,福祉で 2019 年に賃金の引き上げを実施した又は実施する(以下、引き上げた)割合は86.5%で、2018 年より6.5 ポイント減少しました。賃金の引き下げを実施した又は実施する(以下、引き下げた)企業はないものの、賃金改定を実施しない、未定とする割合が2018 年よりも高くなってます。回答企業全体では、引き上げた割合は90.2%で2018 年より0.5 ポイント増加しています。

1 人平均賃金の改定額と改定率

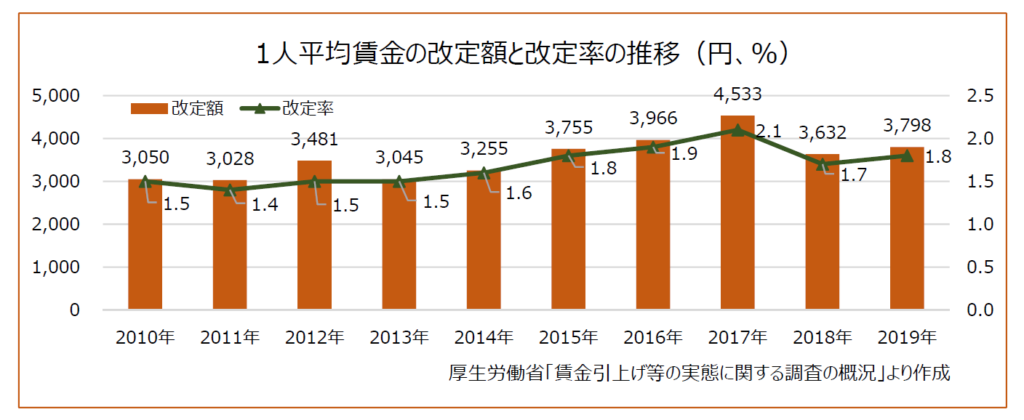

次に、上記結果と過去の結果から、医療,福祉の1 人平均賃金の改定額と改定率の推移をまとめると、下グラフのとおりです。

直近10 年で最も高かったのは2017 年の4,533 円です。他の年は3,000 円台で推移しています。ただし2015 年以降は3,600 円を超えて、それ以前より高い水準になっています。改定率は2017 年に2.1%となった以外は、おおむね1%台後半で推移しています。

なお、回答企業全体では、2019 年の1 人平均賃金改定額は5,000 円台で、改定率が2.0%と医療,福祉より高い状態が続いています。

2020 年に賃上げを実施する割合はどの程度になるでしょうか。

※厚生労働省「令和元年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」

日本標準産業分類による15 大産業に属する会社組織の民営企業を調査対象とし、そのうち産業、企業規模別に抽出した約3,500 社を調査客体として2019 年8 月に行われた調査です。ここで紹介したデータは、常用労働者100 人以上の企業(調査客体企業数は3,224 社、有効回答企業数は1,647 社)について集計したものです。数値は四捨五入の関係で100 にならないことがあります。詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/19/index.html

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

75 歳以上に「フレイル健診」 来年度から

令和2 年度から、75 歳以上の後期高齢者を対象とした「フレイル健診」が導入されます。これに伴い、フレイル(加齢による身体や認知機能低下)の早期発見や適切な助言を行うための新たな質問票が策定され、公表されました。

高齢者の特性に着目した新メニュー

高齢者に対する現行の健診は、壮年期のメタボリックシンドローム対策に重点を置いた特定健診等に準じて実施されています。後期高齢者にとって、この内容は必ずしも適切とはいえません。そこで来年度より、後期高齢者を対象に、新たな健診が実施されることになりました。

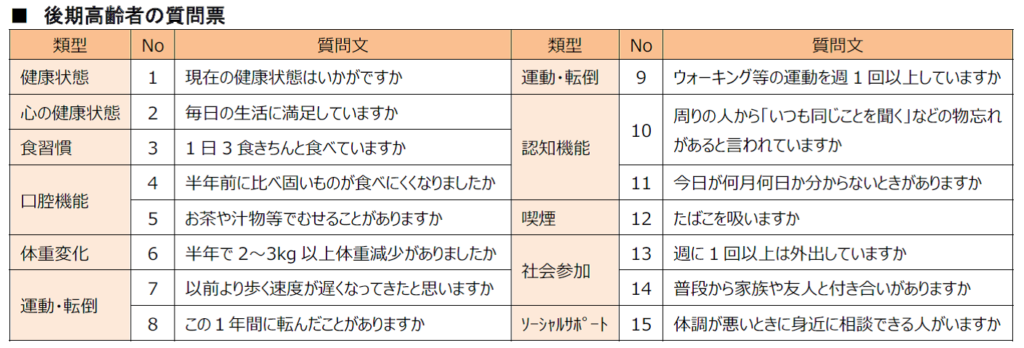

この健診等で用いられる「後期高齢者の質問票」が下表になります。 高齢者の健康状態を総合的かつ適切に把握し、フレイルの早期発見や、重症化予防に役立つ内容です。運動機能だけで

なく、生活習慣や社会参加等、介護予防の観点から、高齢者の日常生活全般に目を向けていることも、特徴の一つです。

高齢者は少しのきっかけで体調を崩す等、健康状態の変化が大きいため、この質問票は、年1 回の健診の場面だけでなく、地域サロン等の「通いの場」や、かかりつけ医の診療等でも定期的に実施されることが推奨されています。

質問票の回答内容は、国保データベース(KDB)システムに収載され、必要な保健事業や医療機関受診につなげる等、多面的な高齢者の健康支援に活用されます。

参考:厚生労働省「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第2 版」

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204952_00002.html

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

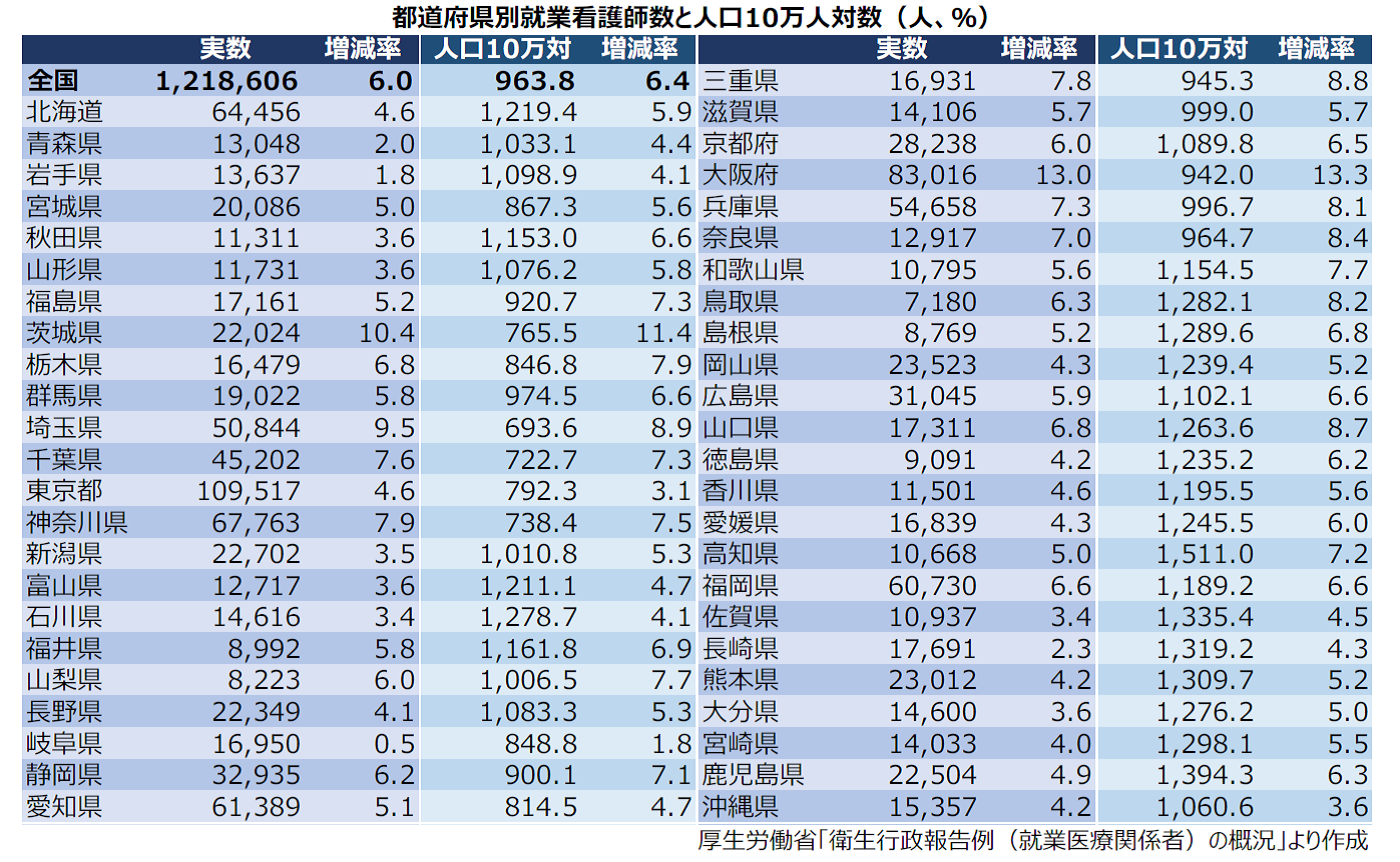

1 月号で全国の就業看護師の実態を紹介しました。ここでは、2019 年9 月に発表された資料※などから、都道府県別の就業看護師数や人口10 万人対の就業看護師数をみていきます。

就業看護師数の状況

全国の就業看護師数は120 万人を超え、前回調査の2016 年より6.0%増加しました。都道府県別では、東京都が10 万人超で最も多く、大阪府、神奈川県、北海道、愛知県、福岡県、兵庫県、埼玉県が5 万人を超えています。少ない地域をみると、鳥取県、山梨県、島根県、福井県、徳島県で1 万人未満となりました。

増減率では、マイナスとなったところはなく、大阪府と茨城県で10%以上の増加になり、13 府県が全国平均を上回りました。

人口10 万人対の状況

人口10 万人対の就業看護師数をみると、全国平均で963.8 人となりました。2016 年より6.4%の増加です。都道府県別では、高知県が1,511.0 人で最も多くなりました。高知県を含め30 道府県で1,000 人を超えました。最も少なかったのは、埼玉県の693.6 人でした。全国平均を下回ったのは13 都府県で、関東地方や東海地方が多くなっています。

増減率では、実数と同様にマイナスとなったところはなく、大阪府と茨城県が10%以上の増加となりました。

貴院の所在地の状況はいかがでしょうか。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

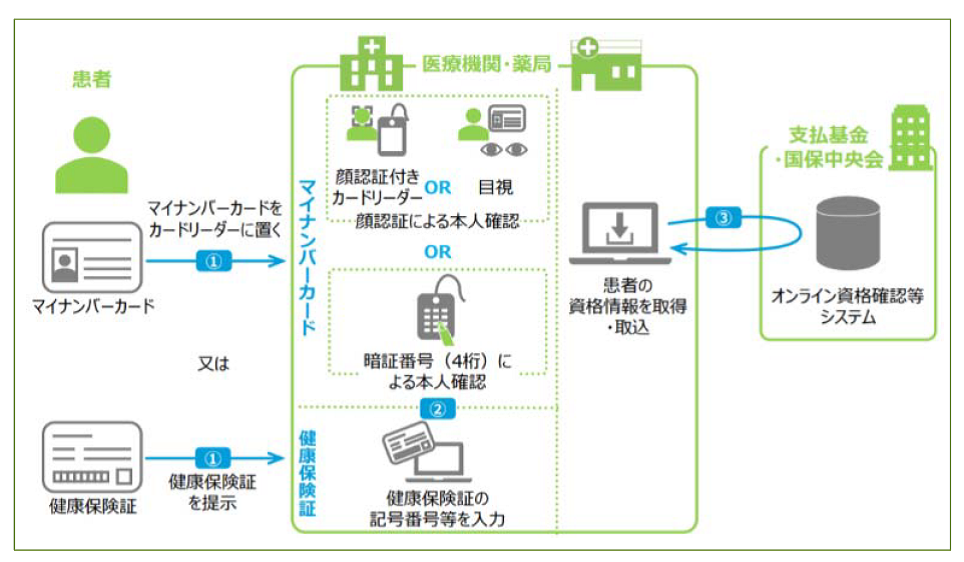

オンライン資格確認、スタートまで残り1 年

令和3 年3 月から、オンラインによる健康保険証の資格確認が始まります。特定健診情報や薬剤情報も閲覧できるようになり、医療機関の受付、診療・服薬指導が大きく変わっていきます。今回は、同システムの概要をご案内します。

オンライン資格確認とは

マイナンバーカードや健康保険証により、オンラインで資格情報を確認する仕組みです。導入は義務ではありませんが、受付や診療・調剤・服薬指導、診療報酬請求の効率化が見込まれています。

※マイナンバーカードのIC チップ内の利用者証明用電子証明書を利用するため、医療機関が患者のマイナンバー(12 桁の番号)を取り扱うことはありません。

※支払基金・国保中央会から医療機関に資格情報等が提供されますが、支払基金・国保中央会が医療機関のレセプトコンピュータ等の診療情報等を閲覧・取得することはできません。

診療や服薬指導はどう変わる?

患者本人の同意のもと、薬剤情報や特定健診情報の閲覧ができるようになります。患者と医師・薬剤師の間で正確な情報が共有でき、業務の効率化、より適切な診療・投薬につながると期待されています。

今後のスケジュール

オンライン資格確認と特定健診情報の閲覧は令和3 年3 月から、薬剤情報の閲覧は令和3年10 月から始まる予定です。

マイナンバーカードを取扱うためには、顔認証付きカードリーダー等を窓口に設置する等、システム改修が必要となります。導入には、補助金制度「医療情報化支援基金」もぜひご活用ください。

参考資料・図の出典元:厚生労働省「オンライン資格確認導入の手引き」

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000585403.pdf

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

自社の労働時間制度・休日日数を見直す際に参考となる統計データ

働き方改革として、所定労働時間数や休日日数などを変更することにより、従業員の働き方を見直す企業も少なくないでしょう。その際、他社の状況と比較する場合に活用できるのが、厚生労働省の「就労条件総合調査の概況」です。平成31年の統計データをみてみましょう。

1.所定労働時間

労働基準法で定める1日あたりの労働時間は原則8時間までとされていますが、今回の調査結果における1日の所定労働時間は1企業平均7時間46分、週所定労働時間は1企業平均39時間26分となっています。この週所定労働時間について、主な業種でみてみると以下のとおりです。

製造業:39時間26分

卸売業、小売業:39時間34分

金融業、保険業:38時間18分

宿泊業、飲食サービス業:39時間57分

医療、福祉:39時間20分

業種によって若干開きがあり、それぞれの業務形態等が影響していると考えられます。

2.所定休日

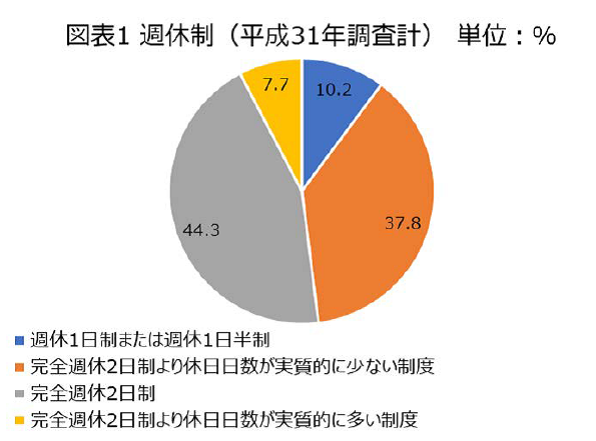

労働基準法では、1週に少なくとも1日の休日を与えることとなっており、調査結果における週休制の形態は、「何らかの週休2日制」を採用している企業の割合が82.1%を占めています。そのうち、「完全週休2日制」を採用している企業の割合は44.3%となっています。この内訳は図表1のとおりです。

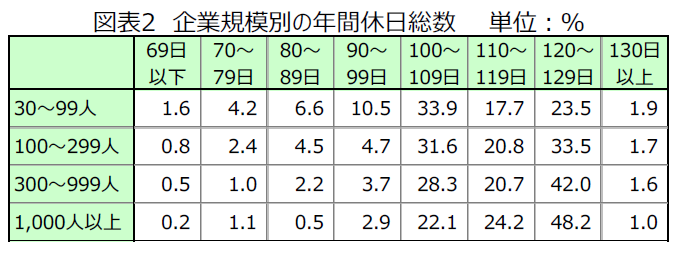

次に、年間休日総数は、1企業平均で108.9日、企業規模別では1,000人以上が115.5日、

300~999人が113.7日、100~299人が111.1日、30~99人が107.5日となっており、従業員数が多くなるに従って、年間休日総数が増えていることがわかります。企業規模別に詳細な内訳をみると、図表2のとおりです。

求人募集の場面では、給与の額も重要ですが、応募者が年間休日総数などの勤務条件を重視した上で応募することが増えています。自社と同規模の他社の状況を比較し、必要に応じ年間休日総数の見直しを行いたいものです。

所定労働時間や休日日数を見直した際には、就業規則や賃金規程等の変更が必要になります。見直しに伴いお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。

(来月に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

自社の労働時間制度・休日日数を見直す際に参考となる統計データ

働き方改革として、所定労働時間数や休日日数などを変更することにより、従業員の働き方を見直す企業も少なくないでしょう。その際、他社の状況と比較する場合に活用できるのが、厚生労働省の「就労条件総合調査の概況」です。平成31年の統計データをみてみましょう。

1.所定労働時間

労働基準法で定める1日あたりの労働時間は原則8時間までとされていますが、今回の調査結果における1日の所定労働時間は1企業平均7時間46分、週所定労働時間は1企業平均39時間26分となっています。この週所定労働時間について、主な業種でみてみると以下のとおりです。

製造業:39時間26分

卸売業、小売業:39時間34分

金融業、保険業:38時間18分

宿泊業、飲食サービス業:39時間57分

医療、福祉:39時間20分

業種によって若干開きがあり、それぞれの業務形態等が影響していると考えられます。

2.所定休日

労働基準法では、1週に少なくとも1日の休日を与えることとなっており、調査結果における週休制の形態は、「何らかの週休2日制」を採用している企業の割合が82.1%を占めています。そのうち、「完全週休2日制」を採用している企業の割合は44.3%となっています。この内訳は図表1のとおりです。

次に、年間休日総数は、1企業平均で108.9日、企業規模別では1,000人以上が115.5日、

300~999人が113.7日、100~299人が111.1日、30~99人が107.5日となっており、従業員数が多くなるに従って、年間休日総数が増えていることがわかります。企業規模別に詳細な内訳をみると、図表2のとおりです。

求人募集の場面では、給与の額も重要ですが、応募者が年間休日総数などの勤務条件を重視した上で応募することが増えています。自社と同規模の他社の状況を比較し、必要に応じ年間休日総数の見直しを行いたいものです。

所定労働時間や休日日数を見直した際には、就業規則や賃金規程等の変更が必要になります。見直しに伴いお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。

(来月に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

自社の労働時間制度・休日日数を見直す際に参考となる統計データ

働き方改革として、所定労働時間数や休日日数などを変更することにより、従業員の働き方を見直す企業も少なくないでしょう。その際、他社の状況と比較する場合に活用できるのが、厚生労働省の「就労条件総合調査の概況」です。平成31年の統計データをみてみましょう。

1.所定労働時間

労働基準法で定める1日あたりの労働時間は原則8時間までとされていますが、今回の調査結果における1日の所定労働時間は1企業平均7時間46分、週所定労働時間は1企業平均39時間26分となっています。この週所定労働時間について、主な業種でみてみると以下のとおりです。

製造業:39時間26分

卸売業、小売業:39時間34分

金融業、保険業:38時間18分

宿泊業、飲食サービス業:39時間57分

医療、福祉:39時間20分

業種によって若干開きがあり、それぞれの業務形態等が影響していると考えられます。

2.所定休日

労働基準法では、1週に少なくとも1日の休日を与えることとなっており、調査結果における週休制の形態は、「何らかの週休2日制」を採用している企業の割合が82.1%を占めています。そのうち、「完全週休2日制」を採用している企業の割合は44.3%となっています。この内訳は図表1のとおりです。

次に、年間休日総数は、1企業平均で108.9日、企業規模別では1,000人以上が115.5日、

300~999人が113.7日、100~299人が111.1日、30~99人が107.5日となっており、従業員数が多くなるに従って、年間休日総数が増えていることがわかります。企業規模別に詳細な内訳をみると、図表2のとおりです。

求人募集の場面では、給与の額も重要ですが、応募者が年間休日総数などの勤務条件を重視した上で応募することが増えています。自社と同規模の他社の状況を比較し、必要に応じ年間休日総数の見直しを行いたいものです。

所定労働時間や休日日数を見直した際には、就業規則や賃金規程等の変更が必要になります。見直しに伴いお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。

(来月に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

懲戒処分の種類と減給処分を行うときの留意点

従業員が労働契約の内容に違反したり、就業規則の服務規律を守らない場合に、会社は懲戒処分を下すことがあります。懲戒処分を下すためには、就業規則に事前にその内容を定め、定められた就業規則の規定に基づいて対応する必要があります。そこで、以下では一般的な懲戒処分の種類と、その中でも減給処分を行う際の留意点を確認します。

1.懲戒処分の種類

懲戒処分は、いくつかの段階を設けて、懲戒すべき事案が発生するたびに、どの懲戒処分を下すかを決定します。厚生労働省が公開する「モデル就業規則(平成31年3月)」では、以下の4種類の懲戒処分を設けています。

①けん責

始末書を提出させて将来を戒める。

②減給

始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。

③出勤停止

始末書を提出させるほか、〇日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。

④懲戒解雇

予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

なお、降格や降職、諭旨解雇(諭旨退職)等、これら以外の懲戒処分を定めることも認められています。

2.減給の上限

1.にある「②減給」は、よく見かける懲戒処分の一つですが、処分内容として記載されているとおり、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えることはできず、同一月において懲戒の事案が複数となり、その複数の事案について減給を行うときであっても、減給の総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えることはできないと、労働基準法に定められています。

3.賞与で減給を行う際の留意点

減給は賃金で行いますが、賞与で行うことも認められています。この場合、賞与から減給を行う旨を就業規則に定めておくことが必要です。そして、賞与で減給を行うときであっても、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えることはできません。

なお、賞与の支給額を会社の業績や、賞与の算定期間中の人事評価に基づき決定することがあります。この際、懲戒の事案がこの人事評価のマイナスの要素となり、結果として減給の上限を超える額が賞与支給額から減額されたとしても、問題はありません。

減給の上限は、従業員の生活を過度に脅かすことのないように、設けられたものです。そもそもの事案に対する処分として、減給が妥当なのかを十分に検討するとともに、誤った取扱いをしないようにしましょう。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

懲戒処分の種類と減給処分を行うときの留意点

従業員が労働契約の内容に違反したり、就業規則の服務規律を守らない場合に、会社は懲戒処分を下すことがあります。懲戒処分を下すためには、就業規則に事前にその内容を定め、定められた就業規則の規定に基づいて対応する必要があります。そこで、以下では一般的な懲戒処分の種類と、その中でも減給処分を行う際の留意点を確認します。

1.懲戒処分の種類

懲戒処分は、いくつかの段階を設けて、懲戒すべき事案が発生するたびに、どの懲戒処分を下すかを決定します。厚生労働省が公開する「モデル就業規則(平成31年3月)」では、以下の4種類の懲戒処分を設けています。

①けん責

始末書を提出させて将来を戒める。

②減給

始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。

③出勤停止

始末書を提出させるほか、〇日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。

④懲戒解雇

予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

なお、降格や降職、諭旨解雇(諭旨退職)等、これら以外の懲戒処分を定めることも認められています。

2.減給の上限

1.にある「②減給」は、よく見かける懲戒処分の一つですが、処分内容として記載されているとおり、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えることはできず、同一月において懲戒の事案が複数となり、その複数の事案について減給を行うときであっても、減給の総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えることはできないと、労働基準法に定められています。

3.賞与で減給を行う際の留意点

減給は賃金で行いますが、賞与で行うことも認められています。この場合、賞与から減給を行う旨を就業規則に定めておくことが必要です。そして、賞与で減給を行うときであっても、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えることはできません。

なお、賞与の支給額を会社の業績や、賞与の算定期間中の人事評価に基づき決定することがあります。この際、懲戒の事案がこの人事評価のマイナスの要素となり、結果として減給の上限を超える額が賞与支給額から減額されたとしても、問題はありません。

減給の上限は、従業員の生活を過度に脅かすことのないように、設けられたものです。そもそもの事案に対する処分として、減給が妥当なのかを十分に検討するとともに、誤った取扱いをしないようにしましょう。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

懲戒処分の種類と減給処分を行うときの留意点

従業員が労働契約の内容に違反したり、就業規則の服務規律を守らない場合に、会社は懲戒処分を下すことがあります。懲戒処分を下すためには、就業規則に事前にその内容を定め、定められた就業規則の規定に基づいて対応する必要があります。そこで、以下では一般的な懲戒処分の種類と、その中でも減給処分を行う際の留意点を確認します。

1.懲戒処分の種類

懲戒処分は、いくつかの段階を設けて、懲戒すべき事案が発生するたびに、どの懲戒処分を下すかを決定します。厚生労働省が公開する「モデル就業規則(平成31年3月)」では、以下の4種類の懲戒処分を設けています。

①けん責

始末書を提出させて将来を戒める。

②減給

始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。

③出勤停止

始末書を提出させるほか、〇日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。

④懲戒解雇

予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

なお、降格や降職、諭旨解雇(諭旨退職)等、これら以外の懲戒処分を定めることも認められています。

2.減給の上限

1.にある「②減給」は、よく見かける懲戒処分の一つですが、処分内容として記載されているとおり、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えることはできず、同一月において懲戒の事案が複数となり、その複数の事案について減給を行うときであっても、減給の総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えることはできないと、労働基準法に定められています。

3.賞与で減給を行う際の留意点

減給は賃金で行いますが、賞与で行うことも認められています。この場合、賞与から減給を行う旨を就業規則に定めておくことが必要です。そして、賞与で減給を行うときであっても、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えることはできません。

なお、賞与の支給額を会社の業績や、賞与の算定期間中の人事評価に基づき決定することがあります。この際、懲戒の事案がこの人事評価のマイナスの要素となり、結果として減給の上限を超える額が賞与支給額から減額されたとしても、問題はありません。

減給の上限は、従業員の生活を過度に脅かすことのないように、設けられたものです。そもそもの事案に対する処分として、減給が妥当なのかを十分に検討するとともに、誤った取扱いをしないようにしましょう。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人