コラム

新型コロナウイルスの大流行に伴う緊急事態宣言の

解除をめぐり、

特別養護老人ホームの経営者らで組織する全国老人

福祉施設協議会は14日、

会員の施設などに向けた対応指針を公表されていましたね。

その他の入居系サービスの皆様にとっても参考になるかも

しれません。

https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/attachment/327955/new_seikatuyousiki.pdf.pdf

医療機関でみられる人事労務Q&A

『職員ミーティングを効果的に進めるためのポイント』

Q:

当院では、定期的に職員を集めてミーティング(職員ミーティング)を行っていますが、単なる事務連絡ばかりになっていて、有効な場となっていないように感じています。次回はテーマを「患者満足度の向上」としていますが、もっと効果的に進めるためのポイントを教えてください。

A:

職員ミーティングのような場で、組織の考え方や取組について伝えたり、職員の意見を平等に聞き出したりすることで、職場の活性化や、風土改善につなげたりすることがあります。そのためには、ミーティングの目的を明確にし、テーマの具体的な内容について期限を決めて進めていくことが重要です。

詳細解説:

1.目的の明確化

職員ミーティングを実施するにあたって、目的が明確になっていなければ、各々が好勝手な話題を出し合う、問題を議論するだけ、の場となってしまうことがあります。その結果、時間を割いて参加した職員に不満が溜まり、モチベーションの低下につながります。

このような問題を避けるためには、そもそもどのような目的でミーティングを実施するのかについて、あらかじめ明確にしておく必要があります。

たとえば、次回のテーマである「患者満足度の向上」であれば、まずは、組織のトップである院長等が、医院の方針を明確にしたうえで、このテーマに取り組む目的と、想定するゴールを伝えておくことで、ミーティングで話がそれたときであっても元の目的に戻ることができ、有意義な時間にすることが可能となります。

2.効果的な進め方のポイント

時間に余裕が取れるのであれば、次回のテーマについて、各自または部署内で情報収集をしたり、意見を事前にまとめたりしたうえで、ミーティングを実施します。

実施後、実際に対応が必要になる事項に関しては、担当者や責任部署をミーティング内で決定し、次回のミーティングまでに行動を起こし、必要に応じ、院長等の決裁を仰ぎ、その結果を報告する流れを作ります。

また、ミーティングを開始するにあたって、終了時間と終了時までに決めるべきことを明確にし、共有しておくことが重要です。こうした事項を先に伝達することによって、参加者は、検討すべき課題に沿って、終了時間の意識を持ちながら議論を進めることができます。

なお、ミーティングは必要に応じて随時開催するものであって、毎月強制してやるものではありません。無理にテーマを作って、ミーティングを開催すること自体が目的とならないようにしましょう。

(来月に続く)

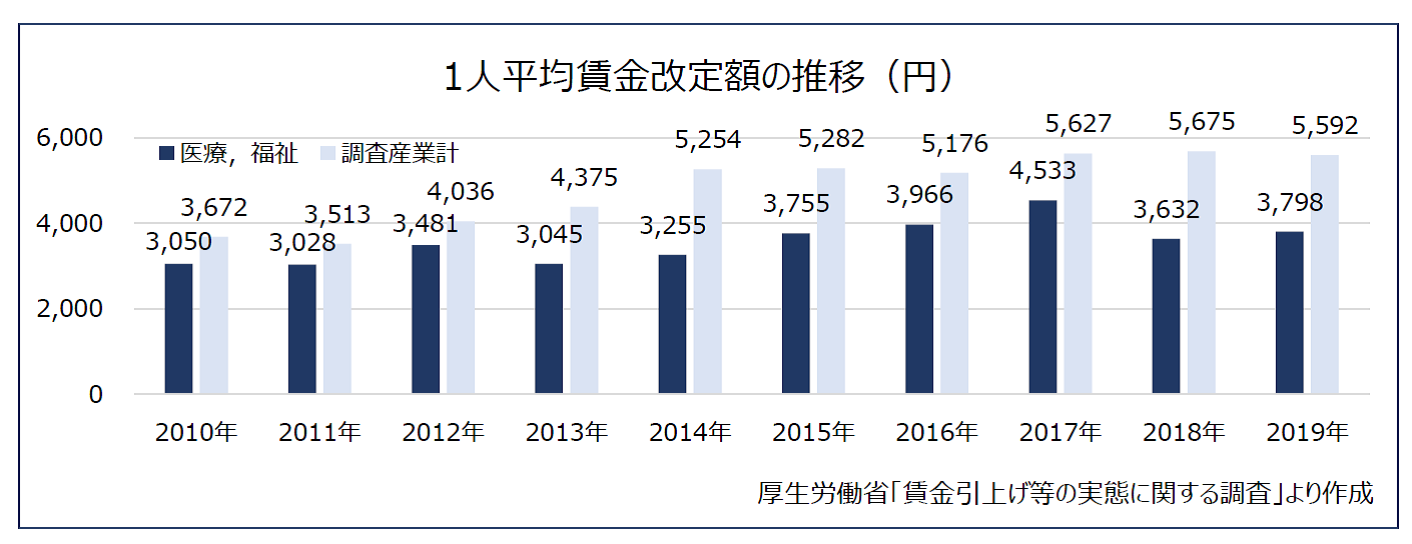

医療機関等における賃金改定額の推移

ここ数年、業種を問わず人材確保のために賃金の引上げを行う事業所が多い状態が続いています。ここでは今年2 月に発表された厚生労働省の調査結果※から、医療機関等における賃金改定額の推移をみていきます。

改定額の推移

上記調査結果から、直近10 年間の医療機関等(以下、医療,福祉)と調査産業計の1 人平均賃金改定額(以下、改定額)をまとめると、下グラフのとおりです。

医療,福祉の改定額は2011 年の3,028 円が最も低く、2017 年以外は3,000 円台で推移しています。10 年間の平均は3,554 円です。調査産業計に比べて改定額は低い状態が続いており、2013 年以降は1,000 円以上の開きがあります。

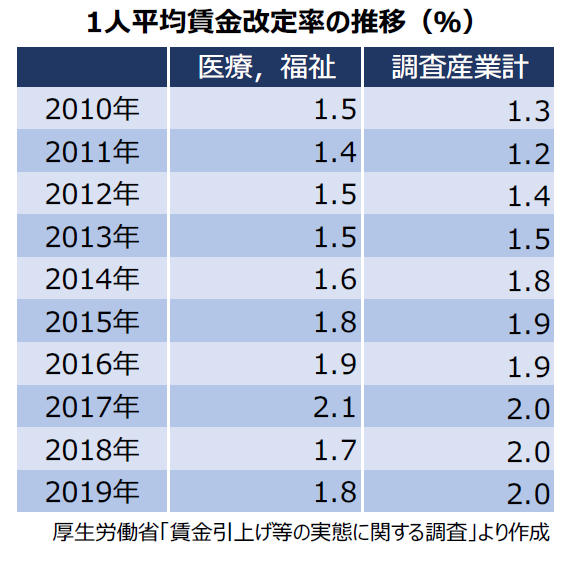

10 年間の改定率

1 人平均賃金改定率(以下、改定率)をまとめると右表のとおりです。医療,福祉では改定額と同様、2011 年の1.4%が最も低く、それ以外は1.5~2.1%の間で推移しています。10 年間の平均は1.7%です。調査産業計と比べると、2014 年以降は調査産業計の方が改定率の高い年が多い状況です。

新型コロナウイルス感染症の影響で、社会経済状況が一気に悪化しています。ちなみにリーマンショック発生後の2009 年の医療,福祉の改定額は2,439 円でした。今後、同様な事態に陥る可能性が考えられます。

※厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査」

一定の業種・規模から抽出した企業を対象に毎年8 月に実施される調査です。賃金改定を実施し又は予定していて額も決定している企業と賃金改定を実施しない企業を集計したもので、1 人平均賃金の改定額は1 ヶ月当たりの1 人平均賃金の改定額です。詳細は次のURL のページからご確認ください。

(次号に続く)

要点整理 令和 2 年度診療報酬改定

4 月施行の令和 2 年度診療報酬改定について、診療所への影響が大きい項目をピックアップしました。かかりつけ医機能強化に係る評価の見直し等の観点から、いくつか重要な改定が行われており、注意を要します。

一般診療所への影響が大きいのは?

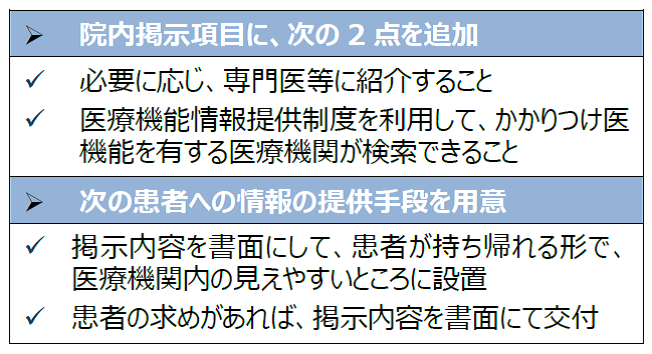

⚫ かかりつけ医の機能強化加算の要件の追加

かかりつけ医機能を担う医療機関の機能強化加算の情報提供に係る要件の見直しです。

⚫ 地域包括加算の見直し

施設基準のうち、時間外の対応要件に、複数の医療機関による対応が認められ、時間外対応加算3 の届出でも可能となりました。

⚫ 妊婦加算の廃止

初診料のみならず、再診料・外来診療料も、妊婦加算が廃止されました。

⚫ オンライン診療料の実施要件の見直し

事前の対面診療期間が、6 ヶ月から3 ヶ月に短縮される他、緊急時の対応に係る要件や、対象疾患についても見直しが行われています。

⚫ 小児科外来診療料等の対象年齢拡大

小児科外来診療料等の算定対象年齢が、6歳未満に拡大されました。

⚫ ニコチン依存症管理料の見直し

情報通信機器を用いた診療に係る評価と一連の治療に係る評価が新設される他、加熱式たばこの喫煙者が対象に追加されました。

この他、調剤料の見直しにもご留意ください。

歯科における注目すべき項目

歯科では、以下の改定項目を確認しましょう。

✓ 初再診料、管理料等見直し

✓ 歯周病重症化予防治療の新設

✓ 口腔機能検査の新設

✓ CAD/CAM 冠の対象拡大

✓ 歯科麻酔薬の算定方法の見直し

✓ 実態に合わせた評価の見直し

参考:厚生労働省「令和2 年度診療報酬改定について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html

(次号に続く)

高年齢雇用継続給付の縮小等、順次施行される労働保険の改正

2020年3月31日、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立し、同日に公布されました。この改正法には、雇用保険法の他にも、高年齢者雇用安定法、労働者災害補償保険法(労災保険法)、労働施策総合推進法等、全部で8つの法律の改正が盛り込まれ、一括で成立しました。今回は、それらのうち、雇用保険法と労災保険法の主な改正点を確認しておきます。

1.高年齢雇用継続給付の縮小・廃止

高年齢雇用継続給付とは、従業員が60歳に達したときと比較して、それ以降の給与が一定額以上引き下がった場合に、従業員に支給される給付金であり、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としてきました。

しかし、社会情勢の変化により、原原則65歳までの雇用の義務化が浸透し、更には70歳までの就業機会の確保が努力義務として求められるようになったこともあり、高年齢雇用継続給付の役割は薄れてきました。そこで、2025年度より給付率の上限を15%から10%に引き下げることとなりました。

2.複数就業者の保護

働き方改革では、副業を促進する動きがみられました。実際に副業を積極的に認める企業もあり、複数の事業所に勤務する労働者(複数就業者)は増加傾向にあります。

一方で、複数就業者のセーフティーネットは弱く、その整備の重要性が高まったことから、以下の法改正が行われました。

- 労災保険による給付が行われるときは、複数の就業先から支払われた賃金に基づき、給付基礎日額の算定を行ったり、給付の対象範囲の拡充等を行う。

- 複数の就業先で勤務する65歳以上の労働者について、いずれの就業先でも雇用保険の加入要件を満たさないような労働時間数での勤務であっても、2つの就業先での週の所定労働時間の合計が20時間以上であれば雇用保険に加入できるようにする。

- 勤務日数が少ない雇用保険の被保険者でも、失業時に適切に雇用保険の給付が受けられるようにするため、離職証明書を作成する際の被保険者期間について、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定する。

これらの施行日は、a.が今後政令で決定され、b.は2022年1月、c.は2020年8月となります。

今回の改正ですぐに大きな影響が出る従業員は多くないと考えられますが、実務上、対象者が発生した場合に対応が求められます。今後、詳細の情報が厚生労働省等から案内されますので、内容をしっかり押さえておきましょう。

(来月に続く)

高年齢雇用継続給付の縮小等、順次施行される労働保険の改正

2020年3月31日、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立し、同日に公布されました。この改正法には、雇用保険法の他にも、高年齢者雇用安定法、労働者災害補償保険法(労災保険法)、労働施策総合推進法等、全部で8つの法律の改正が盛り込まれ、一括で成立しました。今回は、それらのうち、雇用保険法と労災保険法の主な改正点を確認しておきます。

1.高年齢雇用継続給付の縮小・廃止

高年齢雇用継続給付とは、従業員が60歳に達したときと比較して、それ以降の給与が一定額以上引き下がった場合に、従業員に支給される給付金であり、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としてきました。

しかし、社会情勢の変化により、原原則65歳までの雇用の義務化が浸透し、更には70歳までの就業機会の確保が努力義務として求められるようになったこともあり、高年齢雇用継続給付の役割は薄れてきました。そこで、2025年度より給付率の上限を15%から10%に引き下げることとなりました。

2.複数就業者の保護

働き方改革では、副業を促進する動きがみられました。実際に副業を積極的に認める企業もあり、複数の事業所に勤務する労働者(複数就業者)は増加傾向にあります。

一方で、複数就業者のセーフティーネットは弱く、その整備の重要性が高まったことから、以下の法改正が行われました。

- 労災保険による給付が行われるときは、複数の就業先から支払われた賃金に基づき、給付基礎日額の算定を行ったり、給付の対象範囲の拡充等を行う。

- 複数の就業先で勤務する65歳以上の労働者について、いずれの就業先でも雇用保険の加入要件を満たさないような労働時間数での勤務であっても、2つの就業先での週の所定労働時間の合計が20時間以上であれば雇用保険に加入できるようにする。

- 勤務日数が少ない雇用保険の被保険者でも、失業時に適切に雇用保険の給付が受けられるようにするため、離職証明書を作成する際の被保険者期間について、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定する。

これらの施行日は、a.が今後政令で決定され、b.は2022年1月、c.は2020年8月となります。

今回の改正ですぐに大きな影響が出る従業員は多くないと考えられますが、実務上、対象者が発生した場合に対応が求められます。今後、詳細の情報が厚生労働省等から案内されますので、内容をしっかり押さえておきましょう。

(来月に続く)

高年齢雇用継続給付の縮小等、順次施行される労働保険の改正

2020年3月31日、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立し、同日に公布されました。この改正法には、雇用保険法の他にも、高年齢者雇用安定法、労働者災害補償保険法(労災保険法)、労働施策総合推進法等、全部で8つの法律の改正が盛り込まれ、一括で成立しました。今回は、それらのうち、雇用保険法と労災保険法の主な改正点を確認しておきます。

1.高年齢雇用継続給付の縮小・廃止

高年齢雇用継続給付とは、従業員が60歳に達したときと比較して、それ以降の給与が一定額以上引き下がった場合に、従業員に支給される給付金であり、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としてきました。

しかし、社会情勢の変化により、原原則65歳までの雇用の義務化が浸透し、更には70歳までの就業機会の確保が努力義務として求められるようになったこともあり、高年齢雇用継続給付の役割は薄れてきました。そこで、2025年度より給付率の上限を15%から10%に引き下げることとなりました。

2.複数就業者の保護

働き方改革では、副業を促進する動きがみられました。実際に副業を積極的に認める企業もあり、複数の事業所に勤務する労働者(複数就業者)は増加傾向にあります。

一方で、複数就業者のセーフティーネットは弱く、その整備の重要性が高まったことから、以下の法改正が行われました。

- 労災保険による給付が行われるときは、複数の就業先から支払われた賃金に基づき、給付基礎日額の算定を行ったり、給付の対象範囲の拡充等を行う。

- 複数の就業先で勤務する65歳以上の労働者について、いずれの就業先でも雇用保険の加入要件を満たさないような労働時間数での勤務であっても、2つの就業先での週の所定労働時間の合計が20時間以上であれば雇用保険に加入できるようにする。

- 勤務日数が少ない雇用保険の被保険者でも、失業時に適切に雇用保険の給付が受けられるようにするため、離職証明書を作成する際の被保険者期間について、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定する。

これらの施行日は、a.が今後政令で決定され、b.は2022年1月、c.は2020年8月となります。

今回の改正ですぐに大きな影響が出る従業員は多くないと考えられますが、実務上、対象者が発生した場合に対応が求められます。今後、詳細の情報が厚生労働省等から案内されますので、内容をしっかり押さえておきましょう。

(来月に続く)

賃金債権の消滅時効まずは3年へ延長

民法が120年振りの大改正となり、2020年4月1日に施行されました。今回の民法改正では、契約に基づく債権の消滅時効の期間の原則5年への統一が行われており、これに合わせて、賃金債権の時効を定める労働基準法も改正されました。今回はその改正内容と実務上の影響についてとり上げます。

1.改正内容

改正前の民法では、月またはこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権の消滅時効(賃金債権の時効)の期間は、1年と定められていました。しかし、それでは労働者保護に欠くという理由から、特別法である労働基準法により2年に延長していました。

今回、改正民法の施行に伴い、労働基準法の規定を民法が上回ったことが課題とされ、労働基準法も改正されています。

2.改正労働基準法の内容

改正労働基準法では、以下の3つの項目について、すべて民法に合わせて5年と規定したうえで、企業への影響を考慮し、当分の間3年という経過措置を設けています。

①賃金請求権の消滅時効期間

②付加金の請求期間

③賃金台帳等の書類保存義

時効が3年となる部分は、改正労働基準法

施行日である2020年4月1日以降に支払日のある給与からであり、2020年3月31日以前に支払日があるものは対象になりません。

なお、5年への時効の延長は、改正労働基準法の施行から5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じるとされています。そのため、少なくとも2020年4月1日から5年間は、3年の経過措置が続くと予想されます。

3.実務上の影響

今回、賃金債権の消滅時効期間が延長となることで、未払い残業等が発生したときに、最大3年分を遡って支払う可能性が出てきます。

また、給与計算の誤り等により、本来、従業員に支給すべき手当が支給されていなかったようなケースでは、同様に最大3年分を遡って支払うことになるでしょう。これに伴い、未払い残業代請求などを支援するビジネスがより活性化し、結果的にはトラブルも増加することが予想されます。

2018年度に労働基準監督署が監督指導を行い、時間外労働に対する割増賃金を支払っていない企業に対して、労働基準法違反で是正指導した結果、支払われた割増賃金合計額は124億4,883万円、労働者1人当たりの割増賃金の平均額は10万円となっています。今後は最大3年分となることから、この金額の1.5倍に相当する額を支払う可能性も考えられます。

今回の法改正は、そもそも未払い賃金がなければ、実務上影響は少ない話です。改めて、適正な労働時間の把握と、正しい賃金計算を行うと共に、問題となりやすい管理監督者の範囲や固定残業制度の運用などについてもチェックを行っておきましょう。

(次号に続く)

賃金債権の消滅時効まずは3年へ延長

民法が120年振りの大改正となり、2020年4月1日に施行されました。今回の民法改正では、契約に基づく債権の消滅時効の期間の原則5年への統一が行われており、これに合わせて、賃金債権の時効を定める労働基準法も改正されました。今回はその改正内容と実務上の影響についてとり上げます。

1.改正内容

改正前の民法では、月またはこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権の消滅時効(賃金債権の時効)の期間は、1年と定められていました。しかし、それでは労働者保護に欠くという理由から、特別法である労働基準法により2年に延長していました。

今回、改正民法の施行に伴い、労働基準法の規定を民法が上回ったことが課題とされ、労働基準法も改正されています。

2.改正労働基準法の内容

改正労働基準法では、以下の3つの項目について、すべて民法に合わせて5年と規定したうえで、企業への影響を考慮し、当分の間3年という経過措置を設けています。

①賃金請求権の消滅時効期間

②付加金の請求期間

③賃金台帳等の書類保存義

時効が3年となる部分は、改正労働基準法

施行日である2020年4月1日以降に支払日のある給与からであり、2020年3月31日以前に支払日があるものは対象になりません。

なお、5年への時効の延長は、改正労働基準法の施行から5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じるとされています。そのため、少なくとも2020年4月1日から5年間は、3年の経過措置が続くと予想されます。

3.実務上の影響

今回、賃金債権の消滅時効期間が延長となることで、未払い残業等が発生したときに、最大3年分を遡って支払う可能性が出てきます。

また、給与計算の誤り等により、本来、従業員に支給すべき手当が支給されていなかったようなケースでは、同様に最大3年分を遡って支払うことになるでしょう。これに伴い、未払い残業代請求などを支援するビジネスがより活性化し、結果的にはトラブルも増加することが予想されます。

2018年度に労働基準監督署が監督指導を行い、時間外労働に対する割増賃金を支払っていない企業に対して、労働基準法違反で是正指導した結果、支払われた割増賃金合計額は124億4,883万円、労働者1人当たりの割増賃金の平均額は10万円となっています。今後は最大3年分となることから、この金額の1.5倍に相当する額を支払う可能性も考えられます。

今回の法改正は、そもそも未払い賃金がなければ、実務上影響は少ない話です。改めて、適正な労働時間の把握と、正しい賃金計算を行うと共に、問題となりやすい管理監督者の範囲や固定残業制度の運用などについてもチェックを行っておきましょう。

(次号に続く)

賃金債権の消滅時効まずは3年へ延長

民法が120年振りの大改正となり、2020年4月1日に施行されました。今回の民法改正では、契約に基づく債権の消滅時効の期間の原則5年への統一が行われており、これに合わせて、賃金債権の時効を定める労働基準法も改正されました。今回はその改正内容と実務上の影響についてとり上げます。

1.改正内容

改正前の民法では、月またはこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権の消滅時効(賃金債権の時効)の期間は、1年と定められていました。しかし、それでは労働者保護に欠くという理由から、特別法である労働基準法により2年に延長していました。

今回、改正民法の施行に伴い、労働基準法の規定を民法が上回ったことが課題とされ、労働基準法も改正されています。

2.改正労働基準法の内容

改正労働基準法では、以下の3つの項目について、すべて民法に合わせて5年と規定したうえで、企業への影響を考慮し、当分の間3年という経過措置を設けています。

①賃金請求権の消滅時効期間

②付加金の請求期間

③賃金台帳等の書類保存義

時効が3年となる部分は、改正労働基準法

施行日である2020年4月1日以降に支払日のある給与からであり、2020年3月31日以前に支払日があるものは対象になりません。

なお、5年への時効の延長は、改正労働基準法の施行から5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じるとされています。そのため、少なくとも2020年4月1日から5年間は、3年の経過措置が続くと予想されます。

3.実務上の影響

今回、賃金債権の消滅時効期間が延長となることで、未払い残業等が発生したときに、最大3年分を遡って支払う可能性が出てきます。

また、給与計算の誤り等により、本来、従業員に支給すべき手当が支給されていなかったようなケースでは、同様に最大3年分を遡って支払うことになるでしょう。これに伴い、未払い残業代請求などを支援するビジネスがより活性化し、結果的にはトラブルも増加することが予想されます。

2018年度に労働基準監督署が監督指導を行い、時間外労働に対する割増賃金を支払っていない企業に対して、労働基準法違反で是正指導した結果、支払われた割増賃金合計額は124億4,883万円、労働者1人当たりの割増賃金の平均額は10万円となっています。今後は最大3年分となることから、この金額の1.5倍に相当する額を支払う可能性も考えられます。

今回の法改正は、そもそも未払い賃金がなければ、実務上影響は少ない話です。改めて、適正な労働時間の把握と、正しい賃金計算を行うと共に、問題となりやすい管理監督者の範囲や固定残業制度の運用などについてもチェックを行っておきましょう。

(次号に続く)