コラム

厚労省にて27日に開催された、来年の報酬改定に向けた

“介護給付費分科会”が行われました。

施設系サービス(特養・老健)に関する論点整理が行われています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13082.html

新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種に関する分科会の現時点での考え方

「一度に全ての人に接種することは不可能。まずは高齢者、基礎疾患を持つ人の重症化の防止を中心とする」

「介護職員も優先させるべきとの強い意見も出た。更に検討していく」

・・・・

21日(金)に開催された

“新型コロナウイルス感染症対策分科会”での内容が下記URLにアップされましたので

共有させて頂きます。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

⇒

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/vaccine_kangae.pdf

【介護・保育】人材定着ブログ8月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは⑭」

の続きです。

先月号までで、事業所におけるキャリアパス制度の骨格となる「資格等級制度」「評価制度」「賃金制度」の3つの制度をお伝えいたしました。

今回からは制度構築と同様に重要な「キャリアパスの運用」についてお伝えします。

キャリアパス導入の効果を決めるのは「制度構築」が30%「制度運用」が70%と、よく言われているように、キャリアパスがうまく機能するための最大のポイントは「運用の仕方」ということになります。それでは、キャリアパスがうまく機能している状態とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。弊社では下記の状態を指すものと考えています。

(1)「職員にこうなってほしい」という方針を定め、そこに導けるよう、キャリアの道筋を意図的に設定していること(人材育成方針)。

(2)職員の段階区分(等級区分)や段階定義(等級定義)で段階ごとの役割、求められる能力、それを身に着けるための研修、その現状を評価する方法、段階を上がる条件、そしてそれに伴う給与などを規定化し、文書化できていること(資格等級制度)

(3)(2)で規定化していることを、実際その通りに運用していること。

⇒ここが最も重要なポイントになります。

(4)その内容を、職員に説明し、活用していけるよう支援していること。

(5)そして実際にその制度を活用して、キャリア形成できている職員がいること。

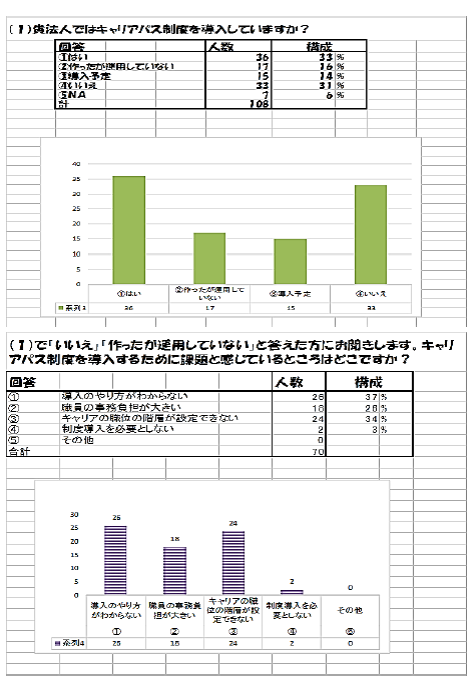

次に、キャリアパスの運用に関してアンケート結果がありますのでご紹介いたします(茨城県社会福祉協議会にて実施)。

上記の結果に示すように、多くの法人でキャリアパスの運用に関する課題をもっていることが伺われます。

運用における課題は事業所によって 異なると思われますが 、その中でも比較的共通している課題を下記のようにQ&A形式にてご紹介 したいと思います。

Q1、

キャリアパスの説明を受けても、実際にどうすれば上位等級に昇格できるかがよくわからない (職員からの質問で多いもの)。

A1、

何をどのように頑張れば、階層を上がっていくことができるのかを決めるのが、キャリアパスの中で最も重要なルールのひとつである「任用要件・昇格条件」です。

この任用要件を決定して、職員にオープンにし丁寧に説明することが必要です。尚、任用要件では、次の4つの視点で検討をすすめれば良いと考えています

① 前等級における最低勤務年数

「リーダーを最低3年やらないと主任は務まらない」というような発想があると思い ますが、このような考え方を昇格の条件として 、 1級は 2 年以上、2 級 は 3 年以上などのような形で採り入れます。そして各階層の滞留年数を決めます。つまり昇格を考えるときにも、この年数経過が一つの要 件になります。

② 資格

それぞれの等級で取得してほしい資格を昇格の条件として用いるという考え方です。

③ 実務経験

「優秀なケアスタッフだったのに、リーダーにしたらプレッシャーから力を発揮できず、結局もとの立場に戻さざるを得なくなった ・・・ 」などというミスマッチをなくすために、指導監督職(主任等)になる前に、一般職の間に、一度でも委員会の委員長や行事のリーダー等をつとめた経験がある事などを、昇格条件にするケースもあります。少し大きな事業所では、複数の事業所を経験していないと(異動していないと)管理者になれないというルールもこの類です。

④ 人事評価

人事評価制度を取り入れている事業所では、必ずといっていいほど、その結果を昇格 の 条件に用いています。「階層に求められる業務ができているか」を評価しているのであれば、その結果を次の段階に進めるか否かの判断 基準に加えるというのは、極めて合理的な方法です。

次回は引き続きキャリアパス運用に関するQ&A をご紹いたします。

来年の介護保険制度改正・報酬改定に向けて

介護給付費分化会での議論が始まっております。

今回は「訪問介護」「訪問看護」の論点に

厚労省から情報がアップされていますので

共有させて頂きます。

少々長い資料ですが、わかりやすい資料なので

御時間があるときに、ご一読されることを

お勧めいたします。

・「訪問介護・訪問入浴」

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000660330.pdf

・「訪問看護」

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000660331.pdf

福祉施設でみられる人事労務Q&A

『突然出勤しなくなった職員への対応』

Q:

職員が、2 日前から連絡もなく出勤しなくなりました。自宅や携帯電話へ連絡していますが、コールはするものの本人が出ることはありません。このまま連絡が取れないようであれば、退職としてよいのでしょうか。今後、施設としてどのように対応すればよいか教えてください。

A:

職員本人から退職の意思表示がないため、数日出勤してこなかったことのみをもって退職とすることはできません。まずは、家族や身元保証人などに連絡を取り、出勤しない理由を確認しましょう。

詳細解説:

1.本人への連絡と退職の意思確認

通常は、本人の意思で出勤していないと考えられますが、体調不良や事件に巻き込まれて出勤することができない可能性もあります。まずは本人への電話連絡に加え自宅への訪問などを通じて、所在確認と安否確認に努めましょう。場合によっては、他の職員に連絡や訪問をしてもらったり、一人暮らしであれば家族や身元保証人へ連絡を取り、協力を得ることも検討します。

本人と連絡が取れ、退職の意思確認ができた場合には、退職の手続きを進めます。退職の申し出は口頭でも成立しますが、後で言った言わないというトラブルを避けるためにも、退職日、退職理由等が確認できる書面を提出させることが重要です。

2.就業規則等の規定による退職

本人と連絡を取るために、あらゆる手段を用いたにもかかわらず、連絡が取れない場合、公示送達を行うことで解雇の手続きを行うことができます。公示送達とは、裁判所の掲示板等に解雇する旨を掲示することによって、2 週間後に解雇の効力が発生するものです。しかし、手続きが煩雑であるため、実務上はあまり行われません。

一方、就業規則等に「職員が無断欠勤し〇日以上経過した場合」のように、自動的に退職となる旨が規定されていれば、本人への意思確認を行う努力は必要ですが、意思確認が取れない場合であっても、退職とすることが可能になります。

なお、後になってトラブルが発生し、施設の対応に問題がなかったかどうかの確認が行われる場合に備えて、誰がいつどのような方法で職員への対応を行ったか、就業規則のどの規定により退職としたかなどについて、記録に残しておくことが重要です。

職員が突然出勤しなくなる原因には、個人的な事情によるものだけではなく、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなど施設内のトラブルによる場合や、メンタルヘルスに問題があって連絡できない場合なども考えられます。日常的に職員の様子の変化や、職場環境における問題について、上長等が気を配るなどしていきましょう。

(来月に続く)

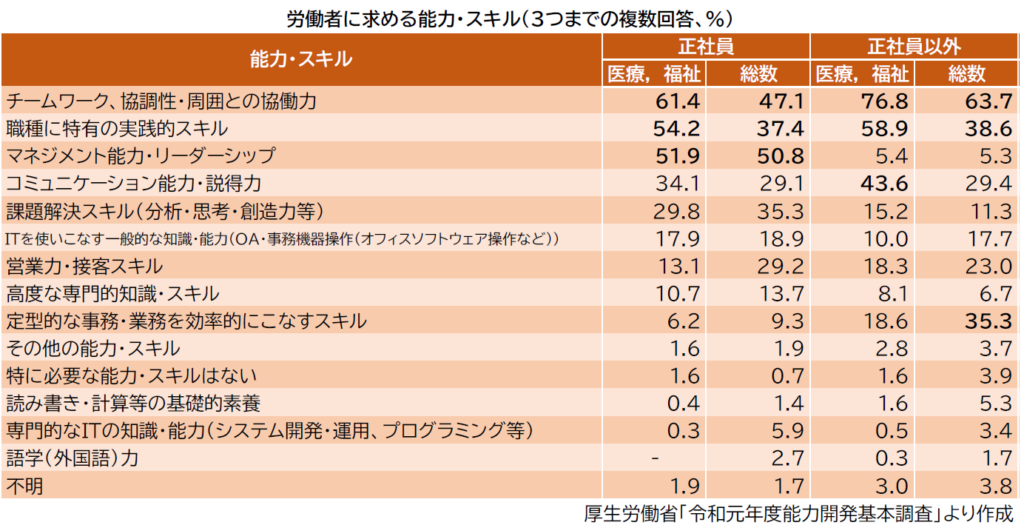

福祉施設等が職員に求める能力やスキル

福祉施設等の職員に求められる能力やスキルには、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは今年5 月に発表された資料※から、福祉施設など(以下、医療,福祉)の企業が労働者に求め

る能力やスキル(以下、能力等)に関する調査結果をご紹介します。

正社員は協調性を重視

上記調査結果から、正社員と正社員以外の別に医療,福祉が労働者に求める最も重要な能力等をまとめると、下表のとおりです。

正社員に求める能力等について、医療,福祉では、チームワーク、協調性・周囲との協働力が最も高く61.4%となりました。次いで職種に特有の実践的スキル、マネジメント能力・リーダーシップが高く、どちらも50%以上となりました。

回答企業全体(総数)の上位3 つの能力等は、医療,福祉と順位は異なりますが、同じものとなっており、業種を超えて正社員に共通して求められる能力だといえそうです。

正社員以外も協調性を重視

正社員以外に求める能力・スキルについて、医療,福祉では正社員と同じチームワーク、協調性・周囲との協働力が76.8%で最も高くなりました。次いで職種に特有の実践的スキル、コミュニケーション能力・説得力が高くなっています。総数では、上位2 つは医療,福祉と同じですが、3 番目が定型的な事務・業務を効率的にこなすスキルになっています。

同調査によると、正社員の能力開発におけるOFF-JT の費用について、医療,福祉では、今後3 年間について増加させる予定が40%を超えています。医療,福祉では職員の能力開発を重視する割合が高くなっています。

※厚生労働省「令和元年度能力開発基本調査」

常用労働者30 人以上を雇用している企業・事業所および調査対象事業所に属している労働者を対象にした、2019 年(令和元年)10 月1 日時点の状況についての調査です。詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450451&tstat=000001031190&cycle=8&tclass1=000001140208&tclass2=000001140212&tclass3=000001140217&cycle_facet=cycle

(次号に続く)

「オンライン面会」で心の通う感染防止を

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、家族との面会の制限が行われてきました。この非常事態の長期化に伴い、利用者と家族の精神的安定に配慮すべく、「オンライン面会」が推奨されています。

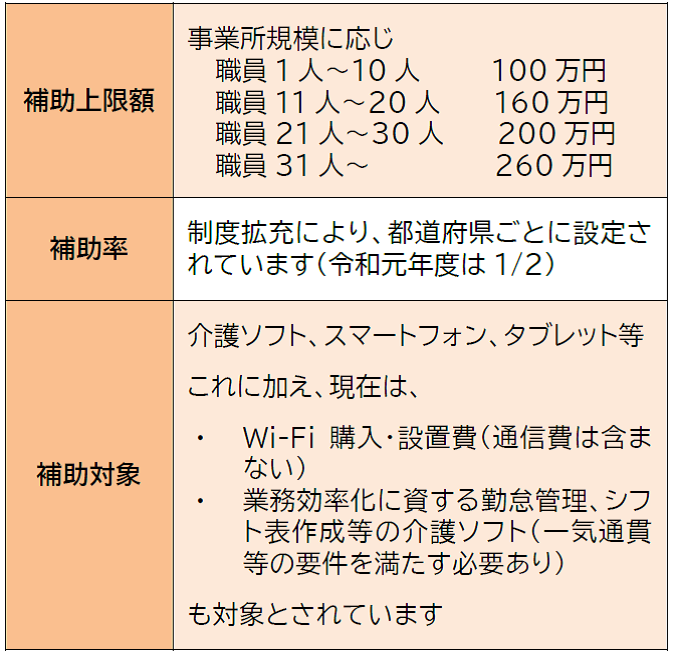

導入には補助制度も利用できます

オンライン面会は、利用者とその家族が、テレビ電話システムやWeb アプリのビデオ通話機能等、インターネットを利用して面会する方法です。感染経路の遮断の観点から面会の制限を行っている現況において、利用者とその家族の精神的安定を図るべく、国もオンライン面会の実施を呼び掛けています※。

導入の際はいくつか注意点があります。まず、通常の面会と同様、利用者は個室や共有スペースの一角等でオンライン面会を行うことができますが、その際、プライバシーの確保への配慮が求められます。また、感染予防として、使用するスペースや機器等の消毒や、利用者や介助する職員の手指消毒等の徹底も不可欠です。

タブレット端末やインターネット環境等も必要ですが、この環境整備には、地域医療介護総合確保基金のICT 導入支援事業を利用することができます。同事業は、感染拡大の影響で業務負荷が増えた介護施設の職員の負担軽減や効率化を図るため、令和2 年度補正予算にて拡充されており、オンライン面会の導入準備にも利用しやすい制度となりました。

〇ICT 導入支援事業(補正予算による拡充後)

この補助制度の窓口は、各都道府県になります。詳細は都道府県までお問い合わせください。

他にも自治体ごとに、コロナ禍における福祉施設の設備・環境整備、人材確保等の補助事業が設けられています。厚生労働省や各自治体の発信情報をこまめにご確認ください。

参考:厚生労働省事務連絡「高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実施について」令和2 年5 月15 日発出

https://www.mhlw.go.jp/content/000631026.pdf

(次号に続く)

医療機関でみられる人事労務Q&A

『突然出勤しなくなった職員への対応』

Q:

職員が、2 日前から連絡もなく出勤しなくなりました。自宅や携帯電話へ連絡していますが、コールはするものの本人が出ることはありません。このまま連絡が取れないようであれば、退職としてよいのでしょうか。今後、医院としてどのように対応すればよいか教えてください。

A:

職員本人から退職の意思表示がないため、数日出勤してこなかったことのみをもって退職とすることはできません。まずは、家族や身元保証人などに連絡を取り、出勤しない理由を確認しましょう。

詳細解説:

1.本人への連絡と退職の意思確認

通常は、本人の意思で出勤していないと考えられますが、体調不良や事件に巻き込まれて出勤することができない可能性もあります。まずは本人への電話連絡に加え自宅への訪問などを通じて、所在確認と安否確認に努めましょう。場合によっては、他の職員に連絡や訪問をしてもらったり、一人暮らしであれば家族や身元保証人へ連絡を取り、協力を得ることも検討します。

本人と連絡が取れ、退職の意思確認ができた場合には、退職の手続きを進めます。退職の申し出は口頭でも成立しますが、後で言った言わないというトラブルを避けるためにも、退職日、退職理由等が確認できる書面を提出させることが重要です。

2.就業規則等の規定による退職

本人と連絡を取るために、あらゆる手段を用いたにもかかわらず、連絡が取れない場合、公示送達を行うことで解雇の手続きを行うことができます。公示送達とは、裁判所の掲示板等に解雇する旨を掲示することによって、2 週間後に解雇の効力が発生するものです。しかし、手続きが煩雑であるため、実務上はあまり行われません。

一方、就業規則等に「職員が無断欠勤し〇日以上経過した場合」のように、自動的に退職となる旨が規定されていれば、本人への意思確認を行う努力は必要ですが、意思確認が取れない場合であっても、退職とすることが可能になります。

なお、後になってトラブルが発生し、医院の対応に問題がなかったかどうかの確認が行われる場合に備えて、誰がいつどのような方法で職員への対応を行ったか、就業規則のどの規定により退職としたかなどについて、記録に残しておくことが重要です。

職員が突然出勤しなくなる原因には、個人的な事情によるものだけではなく、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなど医院内のトラブルによる場合や、メンタルヘルスに問題があって連絡できない場合なども考えられます。日常的に職員の様子の変化や、職場環境における問題について、上長等が気を配るなどしていきましょう。

(来月に続く)

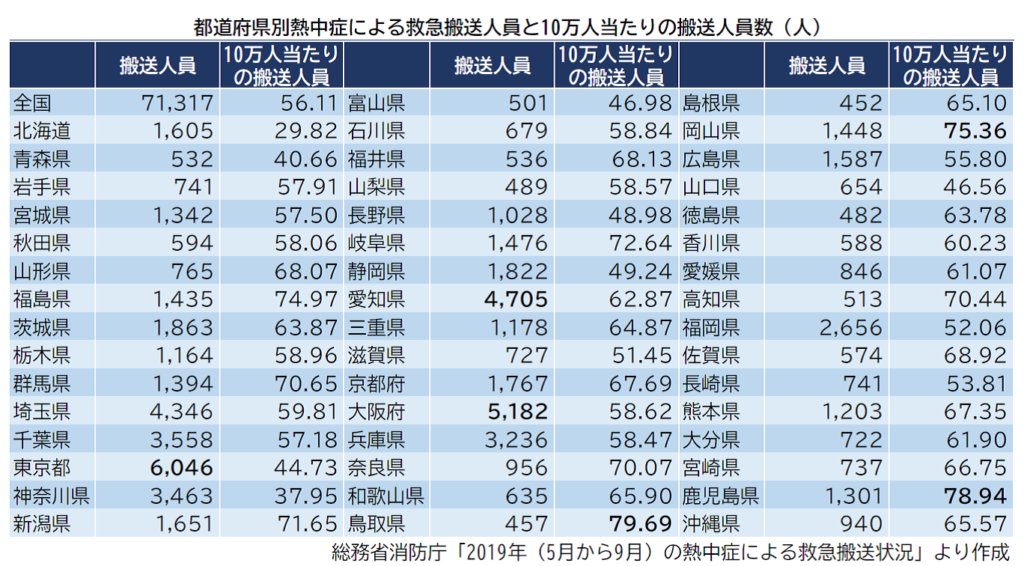

都道府県別の熱中症による救急搬送人員数

1 年で最も熱中症の危険性が高い季節を迎えています。特に今年は、新型コロナウイルス感染予防のためにマスクの着用が求められており、例年以上に注意が必要です。ここでは、総務省消防庁の資料※1 から、2019 年5 月~9 月に熱中症で救急搬送された人数を都道府県別にみていきます。

2019 年は2018 年より減少

上記資料によると、2019 年5 月~9 月に熱中症で救急搬送された全国の人員は7.1 万人でした。2018 年は9.5 万人であったことから25%程度減少したことになります。とはいえ2015 年から2017 年は5 万人台であったことからすると、2019 年も高い水準にあるといえます。

都市部に多い搬送人員

都道府県別に搬送人員と人口10 万人当たりの搬送人員をまとめると、下表のとおりです。

搬送人員が最も多いのは東京都で6,046 人でした。次いで大阪府が5,182 人、愛知県が4,705 人などとなっています。一方、最も少ないのは島根県で452 人でした。次いで鳥取県が457 人、徳島県が482 人などとなりました。

人口10 万人当たりでは鳥取県が最多

人口10 万人当たりの搬送人員をみると、最も多いのが鳥取県で79.69 人となりました。鹿児島県が78.94 人、岡山県が75.36 人で続いています。

環境省や厚生労働省では、「令和2 年度の熱中症予防行動」※2 を発表して注意喚起を行っています。貴院でもこうした資料などを参考に、患者等への注意喚起を行ってはいかがでしょうか。

※1 総務省消防庁「2019 年(5 月から9 月)の熱中症による救急搬送状況」

https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/items/heatstroke004_houdou01.pdf

※2 環境省・厚生労働省「令和2 年度の熱中症予防行動」

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000642298.pdf

(次号に続く)

医療機関の資金繰り支援、大幅に拡充

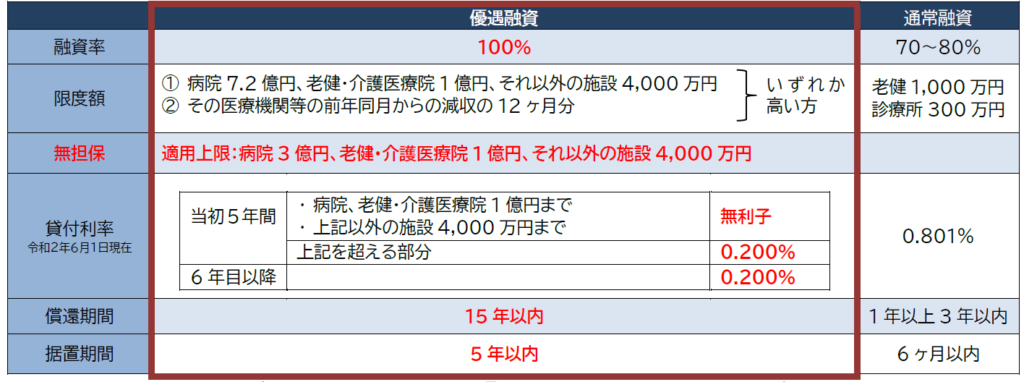

新型コロナウイルス感染症は、医療経営にも深刻な影響を及ぼしています。緊急対策として補正予算で医療事業者への資金繰り支援が講じられており、(独)福祉医療機構による無利子・無担保等の優遇融資が実施されています。

条件も優遇、融資枠も拡大

(独)福祉医療機構による医療貸付は平時より実施されていますが、第1 次・第2 次補正予算により貸付原資の積み増しが行われ、下表のように支援が強化されています。

融資には保証人が必要ですが、保証人不要制度(0.15%の利率を上乗せ)も用意されており、保証人が見つからない場合でも利用できます。

申し込みは法人単位ではなく、施設単位となります。例えば、医療法人が診療所を2 つ運営している場合で、法人全体として返済が可能であれば、8,000 万円(=2 施設×限度額4,000 万円)までの申し込みができます。

更に、既往の貸付けに関しても、事業者の状況に応じ3 年間(最長3 年6 ヶ月)の元利金支払いの返済猶予の相談を受け付けています。

この融資の他にも、医療機関の設備整備や環境整備、人材確保等に対し、多くの自治体が補助事業を設けています。厚生労働省や各自治体の発信情報をこまめにご確認ください。

〇第二次補正予算による優遇融資の内容

(※下表は一般の医療機関に対する条件です。コロナ対応を行う医療機関及び政策医療を担う医療機関には、これより更に手厚い条件が用意されています。)

問い合わせ先:独立法人 福祉医療機構 施設の開設地によって窓口が異なります。⇒ https://www.wam.go.jp/hp/fukui_shingatacorona/

(次号に続く)