保育

子の看護休暇・介護休暇2021年1月より時間単位での取得へ改正

育児・介護休業法では、子どもが病気になったりケガをしたときに世話をしたり、子どもに予防接種や健康診断を受けさせるために、従業員が請求することで取得できる子の看護休暇があります。また、要介護状態にある家族の介護やその他の世話をするために、介護休暇が用意されています。今回、育児・介護休業法施行規則が改正され、これらの休暇を時間単位で取得させる制度が導入されることになりました(施行:2021年1月1日)。

1.改正内容

子の看護休暇・介護休暇は、制度創設当時は1日単位での取得に限られていましたが、その後、取得する従業員の利便性を考慮し、半日単位でも取得できるように改正され、さらに今回、時間単位での取得ができるように改正されます。

この「時間」とは1時間の整数倍の時間(1時間、2時間、3時間等)をいい、1日の所定労働時間よりも短い時間のことを指します。会社は従業員から時間単位での取得の希望があったときは、その希望する時間について取得させなければなりません。

取得は始業時刻から連続する時間または終業時刻まで連続する時間となっており、労働時間の間で休暇を取得するいわゆる「中抜け」を認めることを求めるものではありません。

2.変更が必要となる就業規則

今回の改正により、現在、子の看護休暇および介護休暇を規定している就業規則(育児・介護休業規程等)を変更することが必要になります。

変更後の規定例は、次のとおりであり、時間単位での規定を盛り込みます。

<就業規則の規定例(子の看護休暇の場合)>

第○条

1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

※介護休暇も同様の変更が必要になります

3.労使協定の見直し

就業規則の変更とともに、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇の対象からその業務に従事する従業員を除外することができます。

必要に応じ、労使協定の内容を見直し、再締結しておきましょう。

子の看護休暇や介護休暇を取得した時間は、無給として扱って問題ありませんが、有給の制度を導入し、休暇を取得した従業員が生じたとき等、一定の要件を満たしたときには、両立支援等助成金が支給されます。この機会に併せて検討してもよいかもしれません。

(来月に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

2020年度の社会保険料率の変更見込み

社会保険の料率は、財政状況等により、定期的に見直しが行われています。特に年度が切り替わるタイミングで変更されることが多いことから、今回は2020年度の社会保険料の料率の動向についてお伝えします。

1.健康保険料率の変更

協会けんぽの健康保険料率は例年3月分(4月納付分)から変更されています。2020年度についても、都道府県ごとの3月分からの健康保険料率が下表のとおり決定しました。

2.介護保険料率の変更

協会けんぽの介護保険料率は全国一律であり、健康保険料率の変更と同じタイミングである2020年3月分から1.79%に変更されます。この介護保険料率は、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として保険者が定めることになっています。

3.雇用保険料の控除に関する留意点

雇用保険料率は現在、労働保険徴収法の改正案が国会に提出されており、今のところ決定していないため、動向を注視する必要があります(2020年2月14日現在)。

雇用保険料に関しては、今年度(2019年度)まで64歳以上の雇用保険の被保険者について徴収が免除されていましたが、4月からは徴収が始まるため雇用保険料を給与から控除することになります。

この他、労災保険率は3年に1度、見直しが行われていますが、前回は2018年度に変更されたため、2020年度には変更されない予定です。給与から控除する社会保険料については、4月の給与計算を始める前に、確認するようにしましょう。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

労働基準監督署の調査でよく聞かれる36協定(特別条項)に関する事項

※2019年4月施行の改正労働基準法の内容を前提としています。

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:

来月、労働基準監督署の調査が行われることになりました。事前の準備物に「時間外・休日労働に関する協定届」(以下、「36協定」という)とありますが、どのようなことを確認されるのでしょうか?

社労士:

御社では、36協定に特別条項をつけて届出をされています。特別条項は過重労働の原因になりやすいということで2019年4月の法改正でも様々な規制が加えられ、労働基準監督署の調査でも重要事項とされています。そこで今回は以下の4点を取り上げましょう。

- 限度時間を超えて労働させる場合における手続きが、特別条項に該当する月ごとに行われているか

- 限度時間を超えて労働させることができる回数が年6回以内となっているか

- 延長することができる時間数および休日労働の時間を超えていないか

- 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置(健康福祉確保措置)を実施しているか

総務部長:

1.について当社は、過半数代表者に事前の申し入れを行うことにし、書面を渡しています。

社労士:

それは素晴らしいですね。調査では、その事前の申し入れが行われているか確認されるので、申し入れ書の控えやメールで申し入れをしていればその文面等を残しておく必要があります。

総務部長:

なるほど。当社では限度時間を超えて労働させることは稀ですが、②の年6回以内とは、会社として年6回以内でしょうか、それとも従業員ごとに年6回以内でしょうか?

社労士:

従業員ごとに年6回以内です。そのため、従業員ごとにカウントし、年6回を超えないようにする必要があります。③については、36協定で定めた時間の範囲に収まっていることが必要です。その上で、例えば特別条項で90時間と記載してあり、90時間の範囲に収まっていたとしても、2~6ヶ月平均で月80時間を超えてはいけないという時間外労働の上限規制の内容がありますので、それを遵守する必要があります。

総務部長:

なるほど。36協定に記載した内容だけを遵守していたとしても、問題となるケースがあるのですね。④については、対象労働者に医師の面接指導を実施することにしていますが、それを実施しておくということですね。

社労士:

はい。実施と併せて、実施状況に関する記録を36協定の期間中と有効期間満了後3年間保存することになっています。実施後は記録を残しておくことまでが求められます。

【ワンポイントアドバイス】

- 限度時間を超えて労働させる場合、事前に定められた手続きを行い、その書面等を残しておく。

- 36協定に記載された内容とともに、時間外労働の上限規制も遵守する。

- 健康福祉確保措置を実施した場合、記録を残し、36協定の期間中と有効期間満了後3年間は保存しておく。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます

外国人労働者の中には、母国に扶養する家族を残して日本で働いているケースが少なくありません。そうした扶養の要件については、所得税・健康保険の各々で決まっていますが、今年4月より、健康保険の被扶養者として認定される要件(被扶養者の認定要件)が変更され、国内居住要件が追加されます。

1. 被扶養者の認定要件

現在の被扶養者の認定要件は、以下のとおりです。

①被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人

②被保険者と同一の世帯(※)で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人

(1)被保険者の三親等以内の親族(①に該当する人を除く)

(2)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子

(3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子

※同一の世帯とは、同居して家計を共にしている状態を指します。

なお、これらに該当する人であっても、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、被扶養者に該当しません。

2. 追加される国内居住要件とその例外

4月からは、新たに国内居住要件が追加され、日本国内に住所があること(住民票が日本にあること)が必要となり、健康保険の被扶養者の異動に関する手続きを行う際には、この国内居住要件に関する確認が行われます。

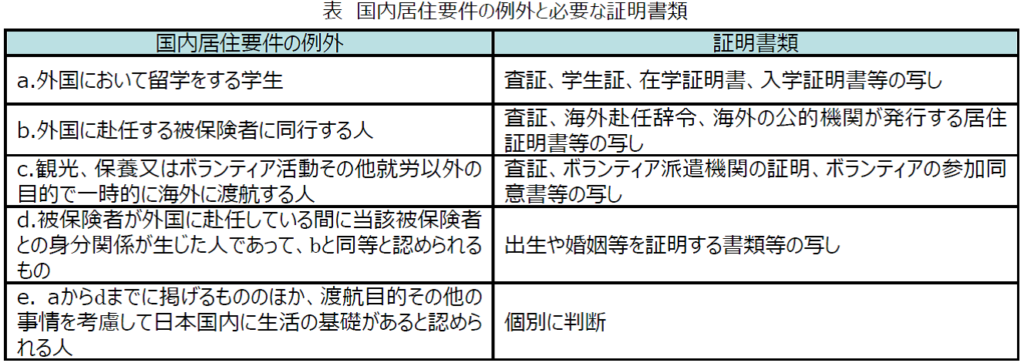

なお、日本国内に住所がない人であっても、日本に生活の基礎があると認められる下表の人については、被扶養者の異動に関する手続きの際に、証明書類を添付することで国内居住要件の例外として取り扱われることになります。

証明書類が外国語で作成されている場合、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文の添付が必要になります。該当者がいる企業はさほど多くないとは思いますが、国内居住要件の例外に該当するときには、証明書類が求められることになりますので、従業員へ周知しておきましょう。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

「仕事と対価」に入念な点検

同一労働同一賃金、来月から 基本給や手当 整理進む

日本経済新聞

4月から始まる正規と非正規の従業員の間で不合理な格差を禁じる「同一労働同一賃金」ルールの施行を前に、大企業が対応に追われている。正社員や派遣社員の雇用状況や待遇、各種の手当てなどを確認したり見直したりする過程で、様々な問題が浮かび上がっている。労務トラブルを防ぐためにも「仕事と対価」の入念な点検が必要になっている。

「この手当A、手当Bとは何ですか」

企業の労務担当者と顧問弁護士の間で、賃金や手当の最終チェックが大詰めを迎えている。4月からは正社員と非正規労働者の業務内容が同じ場合、基本給や手当などの待遇差が禁じられる。ある企業では何の職務の対価か説明できない手当が問題になった。労務部門のベテランにも確認したが「入社前からある。だが、いつ何の目的で作ったのかは分からない」。

結局、手当AとBは廃止し、基本給に組み込む方向で調整するという。多くの企業がこうした以前から存在する「正社員向けの手当」の整理を迫られている。

4月の施行前に企業がとる対応策は大きく3つある。(1)正規・非正規の職務内容の確認(2)待遇差がある場合は説明できる理由を明確にする(3)必要ならば賃金体系を見直す――ことだ。

まず正規と非正規の従業員の職務内容をチェックする。例えば総務部で同じ給与計算の業務に就いているようにみえても、待遇が異なる場合がある。正社員は「転勤あり」で、キャリア形成の一環として他部署への「異動あり」が条件である場合が多い。

木下潮音弁護士は「これまで正規と非正規で人材活用の期待値が違うのは暗黙の了解だった。今後、企業は明確にする必要がある」と指摘する。

事業主は「説明義務」を負う。非正規の従業員から求められれば正社員との待遇差の内容や理由について合理的な説明をしなければならない。「できない場合は、訴訟を起こされる可能性がある」(東京大学の水町勇一郎教授)。待遇の差がある場合は、理由を文書にして明示しておくといった作業も必要になる。

正規・非正規の待遇差を禁じる厚生労働省のガイドラインには、対象に「家族手当」や「住宅手当」が入っていない。住宅手当は、正社員に転勤の可能性があるかといった企業や職場の事情に合わせて判断する必要がある。家族手当も価値観の多様化や独身者の増加を背景に「見直す企業が増えている」(水町氏)。

賞与など賃金体系の見直しが必要になる場合もある。ここでもポイントは合理的かどうかだ。賞与を単純に「基本給の数カ月分」と機械的に決める仕組みが不合理と認定される可能性があるという。安西愈弁護士は「基本給に職能制を導入したり賞与に成果を反映させたりするといった見直しが必要」と指摘する。

気をつけなければならないのが、正社員の待遇を一方的に下げる「不利益変更」にならないようにすることだ。同一労働同一賃金の制度の趣旨は、非正規社員の待遇を正規並みに引き上げることだ。ただ企業の中には人件費が増えると警戒するところもある。菅俊治弁護士は「労組は経営側と安易に合意しないことが大切だ」と話している。

いつもありがとうございます。

さて、主題、新型コロナウィルスの対応に関しては、

日々対応に苦心されているものと思います。

新型コロナウイルス感染症対策として、

すべての小学校、中学校および高等学校に

2020年3月2日から春休みに入るまで臨時休校とするよう

政府から要請があったことに伴い、子育てをする従業員への支援として、

勤務が困難となる所定労働日についての取り扱いに関する社内文書案として、

添付文書サンプルをご参考までにいたします。

尚、当文書はあくまで文書サンプルとして取り扱っていただき、

各事業所の方針に従い加筆修正してご活用ください(特に給与の取り扱い)

また、これに伴う助成金制度についても合わせて資料を

送付いたしますのでご参考にしてください。

社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング

代表社員 林 正人

【介護・保育】人材定着ブログ12月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは⑦」の続きです。

5、評価制度を効果的に運用するためのポイント

(1)職員と情報を共有しながら、人事制度を作り上げていく

一般的に、人事制度は総務部および幹部職員が中心となって作っていくケースが多いと思いますが、できるだけ構築の段階から職員と情報を共有し、可能な限り意見を聞きながら制度を作り上げていってください。特に、制度検討にあたり、人事評価やキャリアパスの導入メリットを職員同士で共有したうえで、スタートできれば理想です。職員が制度構築への参画意識を持つことで、上層部からの押し付けではなく、自分たちが作った制度という意識を持って進めていくことは、その後の運用に大きな意味を持ちます。

(2)事後評価、抽象評価を改善する

一般的に評価制度の運用では、事後評価が行われていることは前述しました。つまり期の終わりに評価が行われるのです。この評価のための評価制度を改める必要があります。今までの評価制度は次のような欠点を抱えています。

・目的達成度といった具体的な評価要素はありますが、抽象的な評価要素(例えば責任感、協調性など)も多く、評価される側にとっては評価の基準が明確にはわからない。

・職員の能力や努力を「後になって」または「1年後に」に(メモしておいて行うか、思い出して行うかは評価者によって差があると思うが)評価する。

・評価する場合の着眼点として、何を評価するかが不明確なまま期が始まる。従って、職員はどのような行動や努力をすべきなのかが不明確なまま新しい期を迎える。

このように、評価は抽象的な着眼点で、かつ事後評価が基本的な運用になってしまっています。これでは、職員を育てる評価制度の運用になってはいないのです。

(3)事前指導、具体的行動評価にしよう

職員を育てるための制度にするには、次に述べる評価制度が大切です。評価によって優秀な職員を発見するのも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。

・組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。

・部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。

・はじめから「どんな努力をすればS評価になるか」を明示しておく。この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。

評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。

その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。それは給与制度における昇給や賞与の仕組みにかかわるところなので詳細は割愛いたしますが、総枠人件費の考え方で収支管理を行っていくことも重要な視点です。

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

自社の労働時間制度・休日日数を見直す際に参考となる統計データ

働き方改革として、所定労働時間数や休日日数などを変更することにより、従業員の働き方を見直す企業も少なくないでしょう。その際、他社の状況と比較する場合に活用できるのが、厚生労働省の「就労条件総合調査の概況」です。平成31年の統計データをみてみましょう。

1.所定労働時間

労働基準法で定める1日あたりの労働時間は原則8時間までとされていますが、今回の調査結果における1日の所定労働時間は1企業平均7時間46分、週所定労働時間は1企業平均39時間26分となっています。この週所定労働時間について、主な業種でみてみると以下のとおりです。

製造業:39時間26分

卸売業、小売業:39時間34分

金融業、保険業:38時間18分

宿泊業、飲食サービス業:39時間57分

医療、福祉:39時間20分

業種によって若干開きがあり、それぞれの業務形態等が影響していると考えられます。

2.所定休日

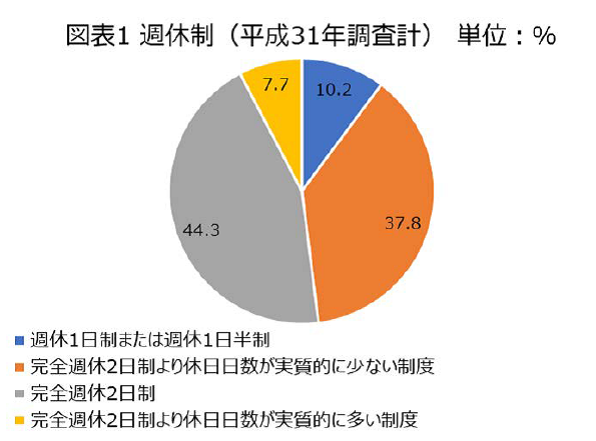

労働基準法では、1週に少なくとも1日の休日を与えることとなっており、調査結果における週休制の形態は、「何らかの週休2日制」を採用している企業の割合が82.1%を占めています。そのうち、「完全週休2日制」を採用している企業の割合は44.3%となっています。この内訳は図表1のとおりです。

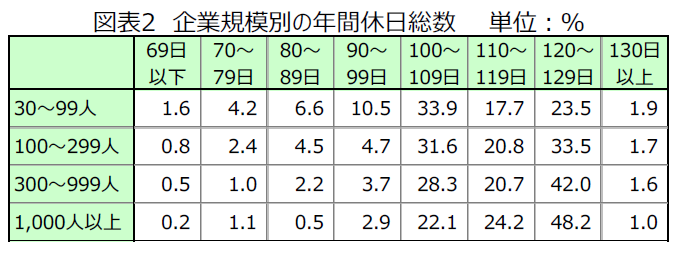

次に、年間休日総数は、1企業平均で108.9日、企業規模別では1,000人以上が115.5日、

300~999人が113.7日、100~299人が111.1日、30~99人が107.5日となっており、従業員数が多くなるに従って、年間休日総数が増えていることがわかります。企業規模別に詳細な内訳をみると、図表2のとおりです。

求人募集の場面では、給与の額も重要ですが、応募者が年間休日総数などの勤務条件を重視した上で応募することが増えています。自社と同規模の他社の状況を比較し、必要に応じ年間休日総数の見直しを行いたいものです。

所定労働時間や休日日数を見直した際には、就業規則や賃金規程等の変更が必要になります。見直しに伴いお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。

(来月に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

懲戒処分の種類と減給処分を行うときの留意点

従業員が労働契約の内容に違反したり、就業規則の服務規律を守らない場合に、会社は懲戒処分を下すことがあります。懲戒処分を下すためには、就業規則に事前にその内容を定め、定められた就業規則の規定に基づいて対応する必要があります。そこで、以下では一般的な懲戒処分の種類と、その中でも減給処分を行う際の留意点を確認します。

1.懲戒処分の種類

懲戒処分は、いくつかの段階を設けて、懲戒すべき事案が発生するたびに、どの懲戒処分を下すかを決定します。厚生労働省が公開する「モデル就業規則(平成31年3月)」では、以下の4種類の懲戒処分を設けています。

①けん責

始末書を提出させて将来を戒める。

②減給

始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。

③出勤停止

始末書を提出させるほか、〇日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。

④懲戒解雇

予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

なお、降格や降職、諭旨解雇(諭旨退職)等、これら以外の懲戒処分を定めることも認められています。

2.減給の上限

1.にある「②減給」は、よく見かける懲戒処分の一つですが、処分内容として記載されているとおり、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えることはできず、同一月において懲戒の事案が複数となり、その複数の事案について減給を行うときであっても、減給の総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えることはできないと、労働基準法に定められています。

3.賞与で減給を行う際の留意点

減給は賃金で行いますが、賞与で行うことも認められています。この場合、賞与から減給を行う旨を就業規則に定めておくことが必要です。そして、賞与で減給を行うときであっても、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えることはできません。

なお、賞与の支給額を会社の業績や、賞与の算定期間中の人事評価に基づき決定することがあります。この際、懲戒の事案がこの人事評価のマイナスの要素となり、結果として減給の上限を超える額が賞与支給額から減額されたとしても、問題はありません。

減給の上限は、従業員の生活を過度に脅かすことのないように、設けられたものです。そもそもの事案に対する処分として、減給が妥当なのかを十分に検討するとともに、誤った取扱いをしないようにしましょう。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

パートタイマーに対する待遇等の説明義務

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長

先日入社したパートさんに「私の時給はどのようにしたら上がるのですか?」と尋ねられました。当社では、正社員の昇給時期に、勤務成績が優秀なパートさんについて個別に時給を引上げているのですが、このような説明をする必要があるのでしょうか。

社労士

はい、パートタイマーを雇ったときには賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用など 総務部長について、説明する義務があります。例えば「給与はどのように決まるのか」ということや「どのような教育訓練を実施しているのか」等です。

総務部長

そうなのですか。どのような方法で説明するのでしょうか。

社労士

口頭で行うことが原則ですが、説明すべき事項が漏れなく記載されていて、容易に理解できる内容となっていれば、文書を交付すること等も認められています。

総務部長

なるほど、わかりました。一度まとめて、パートさんに渡せるようなものを作ってみます。

社労士

これ以外にも、「正社員への転換制度にはどのようなものがあるか」といった質問が寄せられたときにも、説明をする義務があります。

総務部長

当社では、勤続3年以上の者で、本人が希望し、上司からの推薦があるときに正社員登用試験を受けることができるので、この内容を説明することになりますね。

社労士

はい、そうですね。また、大企業では今年4月から、中小企業では来年4月から、正社員と非正規社員の不合理な待遇差の禁止(いわゆる同一労働同一賃金)が始まります。これとともに、非正規社員に対する待遇に関する説明義務が強化され、非正規社員から求めがあった場合には、待遇差の内容や理由を説明することが義務となります。

総務部長

パートさんから「正社員には通勤手当が支給されるのに、私には支給されないのはなぜか?」という質問に答える必要があるということですね。

社労士

そうですね。正社員と非正規社員の不合理な待遇差の是正はもちろん、これに加え非正規社員から説明を求められたときに対応できるよう、いまから待遇差の整理と必要に応じて是正をし、説明できるように準備しておきましょう。

【ワンポイントアドバイス】

- 非正規社員の雇入れ時には、賃金、教育・訓練、福利厚生施設の利用など雇用管理上の措置の内容を説明する義務がある(※)。

- 非正規社員から求めがあったときには、待遇差の内容や理由を説明する義務が今後課せられる。

- 説明は口頭で行う他、文書を交付することも考えられる。

※フルタイムの有期労働者についても同一労働同一賃金の施行時期に義務化される。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人