介護

2020年4月から限度額の記載が必要となる身元保証書

従業員が会社に何らかの損害を与えたときには、従業員は会社にその損害を賠償する責任を負う旨の規定を就業規則に設けていることは多いでしょう。さらに、この規定とあわせ従業員が入社するとき等に、従業員の家族等を保証人とする身元保証書の提出を求めることがあります。

今回、民法が改正されたことに伴い、この身元保証に関し限度額を定める必要がありますので、その内容を確認しておきましょう。

1.労働基準法における損害賠償の規定

労働基準法では、賠償の予定を禁止する規定がありますが、この規定は、雇用契約期間の途中で退職したときに違約金を払わせる定めをしたり、会社に損害を与えたときに○○円を払わせるといった定めをしたりすることを禁じたものです。

これらの定めをすることで、従業員の退職の自由を不当に奪うことを禁止したものであり、あらかじめ違約金や賠償額の金額を決めず、現実に従業員の責任により発生した損害について、賠償を請求すること自体を定めることは問題ありません。

2.民法の「保証」に関する改正

労働基準法では、従業員に対し賠償の予定を禁止していますが、保証人に対し賠償を求めることや、その賠償額について定めることを禁止する規定はありません。ただし、民法等に保証人に関する規定があり、これに従う必要があります。

今回、その民法が改正され、個人の根保証(一定の範囲に属する不特定の債務について保証すること)に関する規定が変更となり、限度額(極度額)の定めが必要となりました。

3.民法改正に伴い必要な対応

入社するとき等に提出を求める身元保証書を考えてみると、一般的に「従業員が会社に損害を与えたときで、従業員が賠償できないときは、保証人が連帯して賠償する責任を負う。」というような文言になっており、多くは具体的な賠償額を定めていないと想像されます。

このような規定では、保証人が、保証人となる時点でどれだけの債務(賠償額)が発生するかが明確になっていないため、実際に保証すべき損害が生じたときに、想定外の債務を負うことになります。

そこで、2020年4月1日以降に締結する身元保証書には、保証人が想定外の債務を負うことを避けるために、「○○円」等と明瞭にその限度額を定めることが求められます。

今回の身元保証に関する改正は、2020年4月1日の施行であり、2020年3月31日までに締結された身元保証書は、改正前の民法が適用となるため、既に提出されている書面をすぐに取り直す必要まではありません。この改正のタイミングで、そもそも身元保証書の提出を求めるのかということから、検討してもよいかもしれません。

(次号に続く)

社会保険労使法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

育児休業終了日の繰上げ変更

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長

5月に復帰予定の育児休業中の従業員から、4月から保育園に子どもを預けることができる予定となり、4月に復帰したいという相談がありました。この場合、4月に復帰させる必要があるのでしょうか。

社労士

育児休業を終了する日を繰上げできないかというお話ですね。結論を先に述べると、総務部長復帰させる義務まではありません。育児休業は、開始する日の繰上げと終了する日の繰下げができるようになっています。

総務部長

開始する日の繰上げと終了する日の繰下げに限られているということですね。これらの変更は、事由を問わずできるのでしょうか?

社労士

まず、開始する日の繰上げは、出産予定日よりも早く子が出生した場合や、配偶者の死亡、病気、負傷等の特別な事情がある場合となっています。終了する日の繰下げは、事由を問わず、1回に限りできます。

総務部長

なるほど。今回のような終了する日の繰上げは認めていないということですね。

社労士

そのとおりです。例えば、代替要員を受け入れているケースを想定すると理解しやすいかと思います。育児休業期間において代替要員を受け入れている場合、急に、終了する日を繰上げるとなると、その繰上げる期間について代替要員と復帰した従業員の2名を会社は抱えることになります。

総務部長

確かに、従業員の都合に合わせて、終了する日を繰上げると、どのような業務に就かせるのか、調整する必要も出てきますね。そのために制度として、開始する日の繰上げと終了する日の繰下げのみが認められているのですね。

社労士

そのとおりです。もちろん、このような難しい状況はなく、会社としても早く復帰してもらいたいということもあるでしょう。終了する日の繰上げを認めてもよいという考えがある場合は、それを制度化し、育児・介護休業規程に、どのようなときに、いつまでに申出をすることで、終了する日の繰上げを認めるのかといったルールを決めておくとよいでしょう。

総務部長

なるほど。規程にルールを定めることで、運用時に困ることも減りそうですね。一度、今後のことも検討し、従業員に返答することにします。

【ワンポイントアドバイス】

- 育児休業は、開始する日の繰上げと終了する日の繰下げのみが法令で規定されている。

- 開始する日の繰上げは、特別な事情がある場合に限られているが、終了する日の繰下げは、事由を問わない。

- 終了する日の繰上げを認める場合は、育児・介護休業規程にいつまでに申出をするのかなどルールを決めておくとよい。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

いよいよ2020年4月よりスタートする中小企業に対する時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制については、2019年4月より先行して大企業に適用されていましたが、いよいよ中小企業でも2020年4月より適用となります。そこで今回は改めて、上限規制の概要と実務上の注意点をとり上げます。

1.時間外労働の上限規制とは

時間外労働は、時間外労働の限度に関する基準が定められており、「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」という)に特別条項を設けることで、実質無制限に時間外労働を行わせることができる仕組みとなっていました。それが法改正によって、罰則付きの時間外労働の上限が規定され、特別条項があったとしても上回ることのできない労働時間数が設けられました。具体的な上限は以下のとおりです。なお、この上限規制には一部、適用が猶予・除外される事業・業務があります。

〈時間外労働の上限〉

原則として月45時間・年360時間(※)であり、臨時的な特別の事情がなければ超えることができない。

※1年単位の変形労働制の場合、月45時間・年320時間

〈特別条項がある場合の上限〉

特別条項があるときでも、以下の1.から4.のすべてを満たす必要がある。

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外労働と法定休日労働の合計が月100時間未満

- 時間外労働と法定休日労働の合計について、2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均がすべて1ヶ月当たり80時間以内

- 時間外労働が月45時間(※)を超えることができるのは年6ヶ月まで

※1年単位の変形労働時間制の場合、月42時間

2.実務上の注意点

実務上、特に注意が必要となるものは1の特別条項がある場合の上限における4.であり、1年のうち、少なくとも6ヶ月は時間外労働を月45時間以内に収めなければ、直ちに法違反となります。そのため、慢性的に時間外労働が月45時間を超えている場合は、時間外労働の削減に向けた取組みを行いましょう。

また、特別条項を設ける場合、1の特別条項がある場合の上限における③を理解しておく必要があり、この複数月の平均は、36協定の期間にしばられることなく、前後の36協定の期間をまたいで確認することになります。

例えば、36協定で2020年4月1日から2021年3月31日までの1年間で締結している場合、2ヶ月平均については2021年3月と2021年4月を確認することになります。

今回、36協定届の様式も変更となっており、特別条項を設ける場合と設けない場合の2つの様式が用意されました。また、特別条項を設ける場合、「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」を定める必要があります。そして、この措置の実施状況に関する記録は36協定の有効期間中と有効期間の満了後3年間保存することになっています。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

「介護保険制度の見直しに関する意見(素案)」のポイントをあらためて確認しておきましょう

2019年12月16日「介護保険制の見直しに関する意見」が上梓

2019年12月16日の介護保険部会にて素案が提示された、「介護保険制の見直しに関する意見(素案)」(以下、「本資料」という)。本部会では2021年度介護保険法改正・報酬改定に向けた論点整理、及び視点の提示が行われ、弊社としてもその議論内容を都度、皆様にも共有させいただいてまいりました。今回はあらためて介護事業経営にとって重要だと思われるポイント、加えて現時点で認識しておいた方が良いと思われる内容を抜粋し、皆様にお伝えさせていただきたく思います。

「介護保険制の見直しに関する意見」重要テーマ・ポイントの確認

では、早速、中身を確認してまいりましょう。先ずは一つ目の論点についてです。

|

【ポイントその1:介護予防・健康づくりの推進(健康寿命の延伸)】 2040 年頃にはいわゆる団塊ジュニア世代が高齢者となり、高齢者人口がピークを迎える一方、現役世代が急激に減少する。このような中で社会の活力を維持、 向上しつつ「全世代型社会保障」を実現していくためには、高齢者をはじめとする意欲のある方々が社会で役割を持って活躍できるよう、多様な就労・社会参加 ができる環境整備を進めることが必要である。その前提として、特に予防・健康づくりを強化して健康寿命の延伸を図ることが求められる。 |

今後、いわゆる「生産年齢人口」が各地で減少する中、この“就労”“社会参加”というキーワードは「職員側」「ご利用者側」双方の視点において我々の業界においても大変大きな意味を持ってくるものと思われます。この“就労”“社会参加”というキーワードを何らか自社に取り組んでいくことが出来ないか、経営者の皆様には頭に置いておいていただきたく思います。続いて、2点目のポイントに移ります。

|

【ポイントその2:一般介護予防事業等の推進】 〇 一般介護予防事業等による介護予防の取組を推進していくことが必要である。特に住民主体の通いの場の取組について、一層推進していくことが必要である。このため、通いの場の類型化等を進めるとともに、ポイント付与や有償ボランティアの推進等、参加促進を図るための取組を進めることが重要である。 〇 一般介護予防事業を効果的・効率的に実施するため、地域ケア会議や短期集中予防サービス、生活支援体制整備事業を始めとする地域支援事業の他事業との連携を進めていくことが重要であり、実態把握とともに、取組事例の周知等により、連携した取組を促していくことが適当である。 〇 通いの場の取組をより効果的・継続的に実施するため、医療等専門職の効果的・効率的な関与を図ることが必要である。医師会や医療機関等との連携事例を把握し自治体に実施方策を示すことが必要である。通いの場に参加しない高齢者への対応が必要である。支援が必要な者を把握し通いの場への参加を含めて必要な支援につなげることも重要である。なお、高齢者の社会参加には通いの場以外にも多様なニーズや方法があることに留意が必要である。 |

「地域のすべての高齢者との接点をつくり、各々個別に適宜、必要な支援を提供していく」地域包括ケアの要諦の一つとも言えるこのコンセプトを実現していくためにも、「通いの場」の重要性はますます高まることになるでしょう。また、“町づくりへの貢献”を標榜する事業者にとっても、この領域は中長期的な視座に立って取り組みを検討すべきテーマかもしれません。心に引っ掛かりを覚えられた方は是非、頭に留めておくべき情報かと思います。続いて、3番目のポイントに移ります。

|

【ポイントその3:総合事業】 〇 現在、総合事業の対象者が要支援者等に限定されており、要介護認定を受けると、それまで受けていた総合事業のサービスの対象とならなくなる点について、本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続することを可能とする観点から、弾力化を行うことが重要である。その際、認知症など利用者の状態に応じた適切な対応を行うことや、適正な事業規模とすべきことに留意が必要である。 〇 国がサービス価格の上限を定める仕組みについて、市町村が創意工夫を発揮できるようにするため、弾力化を行うことが重要である。その際、適正な事業規模とするよう留意が必要である。また、引き続き基準となる単価設定は必要との意見があることに留意が必要である。 〇 各市町村の事業規模については、その弾力化を求める意見がある一方、上限の枠内で効率的な事業実施を行うべきとの意見もある点に留意が必要である。 |

“朗報”という理解も成立しますが、一方では、「要介護1・2の方々の地域移行」の前哨戦、という見方も出来るかと思います。また、サービス単価や事業規模の弾力化が図られない中で、どこまで比較的高単価(総合事業と比べて)な要介護者の受け入れが可能になるか等、周辺環境の動きにも注視しておく必要があるでしょう。では、4番目のポイントに移ります。

|

【ポイントその4:ケアマネジメント】 〇 高齢者が地域とのつながりを保ちながら生活を継続していくためには、医療や介護に加え、インフォーマルサービスも含めた多様な生活支援が包括的に提供されることが重要であり、インフォーマルサービスも盛り込まれたケアプランの作成を推進していくことが必要である。 〇 適切なケアマネジメントを実現するため、ケアマネジャーの処遇の改善等を通じた質の高いケアマネジャーの安定的な確保や、事務負担軽減等を通じたケアマネジャーが力を発揮できる環境の整備を図ることが必要である。ケアマネジャー を取り巻く環境や業務の変化を踏まえ、ケアマネジャーに求められる役割を明確化していくことも重要である。 |

「質の高いケアマネージャーには相応の処遇改善が行われる」是非、そのような好循環を生み出してほしいものです。それでは、5番目のポイントに移ります。

|

【ポイントその5:地域包括支援センター】 〇 業務負担が大きいとされる介護予防ケアマネジメント業務について、要支援者等に対する適切なケアマネジメントを実現する観点から、外部委託は認めつつ、引き続き地域包括支援センターが担うことが必要である。外部委託を行いやすい環境の整備を進めることが重要である。介護報酬上の対応についても検討が必要である。 |

「外部委託を行いやすい環境の整備」是非、予防ケアマネジメントにかかる労力と整合性のつく単価設定についても検討いただきたいものです。それでは、6番目のポイントに移ります。

|

【ポイントその6:保険者機能強化推進交付金】 〇 評価指標について、成果指標の拡大や配分基準のメリハリを強化することが必要である。また、判断基準を明確化するなど実態を適切に評価できる客観的・具体的な指標とすることが重要である。 〇 要介護認定率などのアウトカム評価は、プロセス評価とも適切に組み合わせながら行うことが必要である。現場で必要な介護サービスが受けられなくならないよう配慮が必要である 〇 調整交付金は保険者の責めによらない年齢構成等の要因による水準格差を調整するものであり、その趣旨を踏まえた形での議論が必要との意見、保険者機能の強化は、既に導入されている保険者機能強化推進交付金の活用で行っていくことが適切との意見があった。 |

「通いの場への高齢者参加率」や「要介護認定基準時間の変化率」「要介護認定者の変化率」等々、今後、具体的な定量実績が計測できるアウトカム指標への配点が高くなったりを含め、成果創出への意欲が向上されるような取り組みが強化されてくるものと思われます。もしそうなった場合、自治体の要介護認定マネジメントはどのように変化するのか・しないのか、、、、予め自保険者の目線に立った対応予測を立てておいた方が宜しい情報かと思われます。それでは、7番目のポイントに移ります。

|

【ポイントその7:データ利活用の推進】 〇 データの収集にあたっては、事業者等提供側に、質の向上や事業所へのメリット等効果を示し理解を得て普及を図っていくことや、負担軽減を図ることも重要である。VISIT や CHASE については、当面は制度的な支援により協力事業所・施設を増やすことでデータの充実を図り、データの提出については事業所等から任意で求めることが適当である。 |

過去には「情報収集に協力してくれる事業者には相応のメリット(加算etc)が準備されるのでは?」という話も出てきています。以前のニュースレターでもお伝えしましたが、基本指標としてADL関連はバーセル・インデックス、認知症関連はバイタリティ・インデックスやDBD13等が活用されるとのこと、事業者としても早めにそれら評価指標に慣れておいた方が宜しいかもしれません。続いて、8番目のポイントに移ります。

|

【ポイントその8:高齢者住まいの在り方】 〇 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の質を確保するため、都道府県に届け出られた住宅型有料老人ホームに関する情報について市町村に通知し、市町村がこれらを把握できるようにするなど、行政による現状把握と関与の強化を図ることが適当である。未届けの有料老人ホームへの対応や、介護サービス利用 の適正化を進めることも重要である。利用者の適正な事業者の選択につなげるため、事業者に係る情報公表の取組を充実させることが重要である。地域支援事業の介護相談員等も活用しながら「外部の目」を入れる取組を進めることも重要で ある。地域に開かれた透明性のある運営につなげることも重要である。 |

サービス付高齢者向け住宅には「外部の目」が入る仕組みが既に整備されていますが、住宅型有料老人ホームにはまだそこまでの仕組み・体制が整備されていないのが現状です。高齢者住宅における、いわゆる“囲い込み”の問題も疑問視される中、特に住宅型有料老人ホーム事業者としては頭に置いておいた方が良い情報かもしれません。それでは、9番目のポイントに移ります。

|

【ポイントその9:処遇改善】 〇 介護人材確保のためには、賃金制度の整備を進めることも含め、介護職員の更なる処遇改善を着実に行うことが重要である。 |

2019年10月にも大きな処遇改善が実施されましたが、更なる拡充施策が展開されるのか、、、注視しておきたいところです。それでは、10番目のポイントに移ります。

|

【ポイントその10:ロボット・ICT の活用】 〇 人手不足に対応していくためには、ロボット・ICT の活用が必要である。普及にあたっては仕様や業務の標準化や事業者への支援が必要である。なお、介護サービスの質や安全性の確保に留意することが必要である。 |

「(普及に向けての)事業者への支援」とは果たしてどのようなものなのか?導入助成金?加算?それとも(ITを促進している企業に対する)認証評価?これからの議論の動向を注視しておく必要があるでしょう。それでは、11番目のポイントに移ります。

|

【ポイント11:認知症予防】 〇 認知症の予防について、「通いの場」をはじめ、高齢者の身近な場における認知症予防に資する可能性のある活動を推進することが重要である。 〇 予防については可能な限りエビデンスに基づいて取り組むことが重要であり、予防に関するエビデンスの収集・分析を進めることが必要である。きちんとしたエビデンスを考慮しながら、国民にメッセージを発信していくことが必要である。 〇 予防については短期的な視点ではなく、長期的な予防、啓発、若いうちからの働きかけが必要である。企業における健康経営の推進という観点からも取組が必要である。 〇 「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを 遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味であり、誤った受け止めによって新たな偏見や誤解が生じないよう、取組を進める上で配慮が必要である。 〇 認知症高齢者グループホームについては、地域の中でさらに役割を発揮してもらうため、ユニット数や運営規模の弾力化を進めていくべきとの意見があった。 |

特に上記下線部分の定義・認識が重要だなぁ、とあらためて感じた次第です。それでは、12番目のポイントに移ります。

|

【ポイント12:被保険者範囲・受給者範囲】 ○ 制度創設以降、被保険者・受給者範囲については、要介護となった理由や年齢の如何に関わらず介護を必要とする全ての人にサービスの給付を行い、併せて保険料を負担する層を拡大する「制度の普遍化」を目指すべきか、「高齢者の介護保険」を維持するかを中心に議論が行われてきた。 〇 被保険者範囲・受給者範囲については、介護保険制度創設時の考え方は現時点においても合理性があり、基本的には現行の仕組みを維持すべきとの意見、第2号被保険者の対象年齢を引き下げることについては若年層は子育て等に係る負担があること、受益と負担の関係性が希薄であることから反対との意見、被保険者範囲・受給者範囲の拡大の議論の前に給付や利用者負担の在り方について適切に見直すことが先決との意見があった。 〇 その一方で、将来的には、被保険者範囲を 40 歳未満の方にも拡大し介護の普遍化を図っていくべきとの意見、60 歳代後半の方の就業率や要介護認定率も勘案し 第1号被保険者の年齢を引き上げる議論も必要との意見、65 歳以上の就業者の増加や 40 歳以上の生産年齢人口の減少を踏まえ、中長期的な見通しを踏まえて方向性を決めていくことが必要との意見もあり、介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当である。 |

大きな枠組みの議論となるため、引き続き、情報を注視していくべき内容かと思われます。それでは、13番目のポイントに移ります。

|

【ポイント13:現金給付】 ○ 我が国では、介護保険制度創設時より、現金給付を介護保険給付として制度化するか否かについて議論を行ってきた。制度創設時においては、家族介護の固定 化に対する懸念、サービスの普及を妨げることへの懸念、保険財政が拡大するおそれ、介護をする家族には、デイサービスやショートステイなどの在宅サービスの普及により介護の負担軽減を図ることが重要である、といった考え方により、現金給付の導入を行わないこととした。 〇 現金給付については、介護者の介護負担そのものが軽減されるわけではなく、介護離職が増加する可能性もあり、慎重に検討していくことが必要との意見があり、現時点で導入することは適当ではなく、「介護離職ゼロ」に向けた取組や家族支援を進めることが重要である。 |

この制度が導入されれば非常に画期的だな、と感じる一方、既存の考え方とは相容れない仕組みであることも理解できるところです。現時点では実現の可能性は極めて低そうな印象ですが、こちらも今後の流れを追いかけてまいりたいと思います。それでは、14番目のポイントに移ります(こちらは目を通しておく程度で十分かと思われます)。

|

【ポイント14:要介護認定制度】 平成30年度の有効期間拡大後の有効期間の設定状況や、更新認定後の要介護度の変化状況等を踏まえ、平成30年度に更新認定の有効期間を拡大した際の考え方を参考に、更新認定の二次判定において直前の要介護度と同じ要介護度と判定された者については、有効期間の上限を 36 か月から 48 か月に延長することを可能とすることが必要である。なお、状態が重度化・軽度化した場合の区分変更申請が適切に行われるようにすることも重要である。 〇 認定調査員の要件について、認定調査を指定市町村事務受託法人に委託して実施する場合において、ケアマネジャー以外の保健、医療、福祉に関しての専門的な知識を有している者も実施できることとすることが適当である。認定調査員の質の確保には留意する必要がある。 |

最後に、15番目のポイントを確認しておきましょう。

|

【ポイント15:住所地特例】 〇 住所地特例の対象施設と同一市町村にある認知症高齢者グループホームを住所地特例の対象とすることについては、地域密着型サービスは住民のためのサービスであること、現行でも市町村間の協議で他の市町村でのサービス利用が可能で あること、また、制度が複雑になることも踏まえ、現時点においては現行制度を維持することとし、保険者の意見や地域密着型サービスの趣旨を踏まえて引き続き検討することが適当である。 〇なお、住所地特例の対象施設に入所する者が認知症高齢者グループホームに移ると住所地特例がはずれてしまうことについては問題であり、検討が必要との意見、認知症高齢者グループホームは利用を希望する方も多く、住所地特例の対象とすることについて検討が必要との意見もあった。また、今後の人口減少を鑑みれば、基盤整備やサービスの提供について、自治体間で広域的に連携していくことも重要との意見もあった。 |

「住所地特例対象施設から同一市町村のグループホームに移る場合に限り、例外として住所地特例が適応される」そんな改正案が出される可能性もなくないかもな、と感じた次第です。

タイムリーにキャッチアップしつつも、過度に振り回されないように

以上、今月は「介護保険制度の見直しに関する意見」の内容についてお伝えしました。この資料により、2021年の法改正・報酬改定へ向けての大きな方向性は概ね示されたと思われます。今後の手続きとしては、議論は介護給付費分科会へと引き継がれ、より細かな改正法案・改定報酬案に関する審議が展開されることになります。経営者・幹部の皆様は是非、ご自身でも情報を追いかけていただくと共に、制度の活用は重要である一方、そこにばかり心が奪われ、結果、制度に振り回される、ということがないよう気をつけていただく必要もあるかもしれません。

いずれにせよ2018年の改正・改定へ向け、2020年はさらに具体的な議論が始まります。

我々もしっかりと追いかけ、タイムリーな情報提供を心掛けてまいりますので、引き続きよろしくお願い致します。

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

福祉医療機構(WAM)が11日に新たな調査レポートを公表しました。特別養護老人ホームの現状を報告するものです。

それによると、昨年度に人材紹介会社を経由して介護職員を雇った施設は29.2%でした。1人にかかった紹介手数料は全国平均で59.7万円です。この金額は、ユニット型特養の職員1人あたり人件費の14.9%に相当します。

この調査は今年10に行われたものです。WAMが融資している特養3568施設が対象で、32.5%の1160施設から有効な回答を得ています。

昨年度に人材紹介会社を通じて雇用した常勤の介護職員の人数をみると、最も多いのは「2人未満」の37.5%。次いで「2人以上3人未満」の18.9%が多く、この2つで全体の56.4%を占めていました。平均は3.3人です。「10人以上」と答えた施設も6.4%ありました。

人材紹介会社への1人あたりの紹介手数料では、「60万円以上80万円未満」が32.4%で最多でした。それに「40万円以上60万円未満(21.8%)」、「80万円以上100万円未満(16.3%)」が続きます。料金の相場には地域差がみられ、都市部(*)では平均62.4万円、地方では平均55.7万円となっています。

* ここでいう「都市部」は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、福岡県を指す。「地方」はそれ以外の道県。

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

【介護・保育】人材定着ブログ11月号~介護・保育 「福祉事業に必要なキャリアパスとは④」の続きです。

8、福祉業界における人事評価制度とは

筆者は社会保険労務士として、福祉事業所における人事労務関係業務の支援を専門に、全国多数の事業所支援をさせて頂いております。特に介護業界からは、最近の支援内容を見ると、処遇改善加算取得にキャリアパス要件が規定されたことから、人事評価に関する相談が増えており、評価に関する制度面、運用面に課題を抱えている事業所が、非常に多いことを実感しております。尚、世間では「人事評価」という表現と「人事考課」という表現の双方がよく使われますが、ここでは、より広い概念を表す「人事評価」という表現を使わせていただきます。

それでは、ご参考までに人事評価に関する相談内容の一例を下記に紹介いたします。

【経営者・管理者の方から】

- 外部コンサルタントにお願いし、人事評価は作ったけれど・・・一般企業と同じ評価内容になっているので、介護の職場にはなんとなくしっくりこない。

- 人事評価自体に信頼感がない。

- 評価者自身の評価スキルが未熟。

- 評価結果を面談でフィードバックしても、被評価者の納得感が得られない。

- 人事評価が「給与を決める為の手段」という認識で評価のための評価になっている。社員のヤル気やモチベーションを促進するものにはなっていない。

- マイナス評価に該当する職員が本当はいた筈なのに、ほとんどマイナス評価は出ず、プラス評価の職員と現状維持職員ばかりになり、「横一線」から抜け出せない、等。

一方で、下記は職員側から見て現行実施している人事評価に対し、どのように思っているかをヒアリングしたものです。(社会福祉法人の職員に実施)

【職員からの意見】

- 頑張っても怠けていても同じ評価はおかしいのではないか。

- 自分の仕事が公平・公正に評価され、給与に反映されていないのではないか。

- 評価の中身をおしえてほしい。

- いくら頑張っても認めてもらえないのでは。

- 人を育成する仕組みになっていない

- 評価のための評価になっていて意味がない、時間の無駄。

- 評価者がだれかによって結果が大きく異なる、等。

ところで、人事評価制度を導入する目的とは、いったい何でしょうか?

経営者からは、「処遇(給与)を決める為の物差し」、「処遇改善加算のキャリアパス要件を満たすため」、または、「達成感と働きがいのある職場を作る為」などの御意見をよく伺います。もちろん、それらは大切な要素ではありますが、その先にある最終的な目的は何でしょうか。それは「人材の確保と育成」にあると筆者は考えます。福祉の業界においては、人材の「質」と「量」で、事業運営の全てが決まってしまう、といっても過言ではないほど重要な課題です。また、採用についても、キャリアパス制度が整備された法人で、きちっと仕事が評価され、それが給与に反映されている、という状況を作り出すことで、それが法人の信頼性につながり、採用活動にも大きな波及効果があるといわれています。

法人幹部の方々には、まず、人事評価制度導入の目的を法人内で共有していただきたいと思います。なぜなら、それにより評価内容、方法、ツールのあり方など、評価制度の中身が大きく変わってくるからです。例えば「職員の優秀層の選抜」を目的に行う人事評価制度と、「人材育成」を目的に行う人事評価では、その評価内容や評価基準は大きく変わってくるはずです。経営陣、管理者層の方々は、今一度、この視点で現状の評価制度を振り返っていただき、本当の意味で人材育成型の評価制度になっているか否かを確認頂きたいと思います。

一方で、職員の目線から見てみると、自分の仕事に良し悪しの判定基準が存在するのであれば、具体的に提示してほしいと思うでしょう。少なくとも行っている職務は正しく認めてほしいし、仮にそれが「未達」と判断される場合においても、客観的な根拠に基づく指摘を受けたいものです。さらに、今後どのような仕事の仕方や、技術、知識を身につければ良いのかを知り、習得の機会(研修)を得てそれが出来るようになりたい。そして職務能力が向上し、期待される役割が上がっていくに伴い、処遇も上がっていってほしい。こうした職員の思いに応え、モチベーションを形成する制度が、人事評価制度なのです。

次回以降で、人事制度を整備することのメリットや人事評価の作り方についてお伝えいたします。

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

福祉施設でみられる人事労務Q&A

『育児休業中に出勤した場合の育児休業給付金の取扱い』

Q:

シフトに入っていた職員から「急用ができたので休みたい」と突然連絡がありました。他の職員も手配できず困っていたところ、育児休業中の職員が、子どもを実家に預けて出勤できることがわかりました。現在育児休業中ですが、この職員に出勤してもらうことは可能でしょうか。また、その場合、育児休業給付金の取扱いはどうなるのでしょうか?

A:

育児休業中であっても、労使の話し合いにより、子どもの養育をする必要がない期間に、一時的・臨時的に働かせることは可能です。また、それが1 ヶ月に10日(10 日を超える場合は就業時間が80 時間)以下であれば、引き続き育児休業給付金が支給されます。

詳細解説:

1.育児休業中に働かせることができるか

育児休業とは、子どもの養育をするために一定の期間休業する制度であるため、あらかじめ決められた日に働いたり、毎週特定の曜日や時間に働くといった、恒常的・定期的な労働を行うと、育児休業をしていない、もしく復職したとみなされてしまう可能性があります。

しかし、災害等で出勤できない職員が発生したり、突発的に発生した事態に対応するため、育児休業をしている職員が臨時の業務を行う場合など、一時的・臨時的であって、その後も育児休業が途切れないということが明らかであれば、労使の話し合いにより、子どもの養育をする必要がないときに働かせることは可能です。

2.育児休業給付金の取扱い

雇用保険の被保険者である職員が育児休業を取得する場合、一定の要件に該当すると、育児休業給付金が支給されます。育児休業給付金は、育児休業を開始した日から起算した1 ヶ月ごとの期間(以下「支給単位期間」という)ごとに支給申請しますが、このとき働いた日数や時間数が、支給単位期間中に10 日以下、10 日を超える場合でも就業時間が80 時間以下であれば、調整されずに支給されます。ただし、支給単位期間に支払われた賃金額によっては、減額されたり、不支給となる場合があります。

育児休業中の職員は、子育てに対する考え方や家族のサポート状況など、個人によって大きく事情が異なります。今回のように、急な出勤要請に応じてくれると、事業所としては助かりますが、それが恒常的・定期的になると、そもそも育児休業中ということにならず、育児休業給付金が不支給になったり、支給終了となってしまう可能性があります。育児休業中の職員を働かせる際には、一時的・臨時的な業務に限定し、労働日数や時間数にも留意するようにしましょう。

(来月に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

福祉関連業種における年末賞与の支給状況

ここでは年末賞与支給の参考資料として、厚生労働省の調査結果※から直近5 年間(2014~2018年)における、福祉関連業種の年末賞与支給労働者1 人平均支給額(以下、1 人平均支給額)などを事業所規模別にご紹介します。

児童福祉事業の30~99 人のみ増加に

上記調査結果から、業種別に1 人平均支給額などをまとめると、下表のとおりです。2018 年の1 人平均支給額をみると、児童福祉事業の30~99 人だけが、2017 年より増加しました。きまって支給する給与に対する支給割合では、老人福祉・介護事業の5~29 人が1 ヶ月未満の状態が続いています。支給労働者数割合と支給事業所数割合は、児童福祉事業と障害者福祉事業の30~99 人で100%の状態が続いています。

今年の年末賞与は、どうなるでしょうか。

※厚生労働省「毎月勤労統計調査」

日本標準産業分類に基づく16 大産業に属する、常用労働者5 人以上の約190 万事業所から抽出した約33,000 事業所を対象にした調査です。今回のデータは2019 年10 月に発表された再集計後のものです。きまって支給する給与に対する支給割合とは、賞与を支給した事業所ごとに算出した「きまって支給する給与」に対する「賞与」の割合(支給月数)の1 事業所当たりの平均です。支給労働者数割合は、常用労働者総数に対する賞与を支給した事業所の全常用労働者数(当該事業所で賞与の支給を受けていない労働者も含む)の割合です。支給事業所数割合とは、事業所総数に対する賞与を支給した事業所数の割合です。詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450071&tstat=000001011791&cycle=7&tclass1=000001015912&tclass2=000001041575

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

令和2 年度税制改正要望 ~福祉編

令和2 年度の税制改正大綱は、例年通りに進めば年末頃に発表される見通しです。どのような内容になるのかを占うべく、8 月末に厚生労働省が提出した税制改正要望※より、福祉に関連する主要な項目をご紹介します。

障害者雇用に係る割増償却制度の延長

障害者を多数雇用する事業所は、取得した機械、設備等について、普通償却限度額の24%を上限とする割増償却制度が適用できます。今回の要望では、障害者の雇用の機会の拡大と維持の観点から、この割増償却制度の適用期限を2 年延長することが盛り込まれました。

認可外保育利用料の消費税措置の拡充

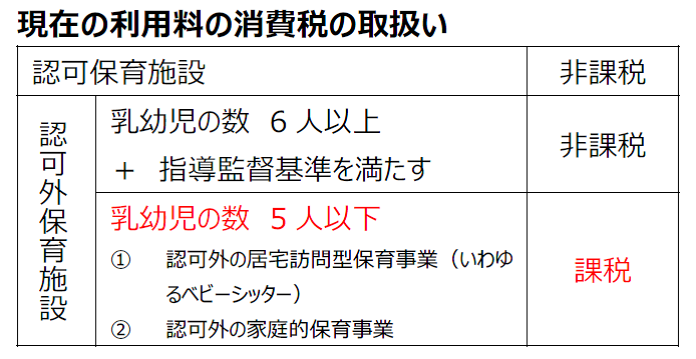

認可保育施設の利用料に消費税はかかりません(非課税)。これは、認可外保育施設のうち指導監督基準を満たしている1 日に保育する乳幼児の数が6 人以上の施設についても、同様です(下表)。

今回、幼児教育・保育の無償化を機に、1 日に保育する乳幼児の数が5 人以下の認可外の家庭的保育事業、及び認可外の居宅訪問型保育事業も、都道府県等の指導監督の対象となる新たな指導基準が創設されました。これに伴い、この“1 日に保育する乳幼児の数が5 人以下の認可外保育施設”の利用料についても、非課税とする要望が出されました。

介護保険制度の改正に伴う措置

厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会等で、介護保険制度の見直しが検討されています。その検討結果を踏まえ、必要な税制上の措置を講じる要望が出されました。

国民健康保険税の見直し

国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の限度額の見直しが要望として盛り込まれています。また、低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置についても、その対象となる世帯の軽減判定所得について、経済動向等を踏まえ、必要な見直しを行う要望が出されました。

(※)厚生労働省「令和2 年度厚生労働省税制改正要望について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175981_00005.html

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

障害者雇用納付金制度の対象事業主を判断する際の労働者数のカウント方法

障害者雇用の重要性が増しています。現在、障害者雇用納付金制度では、常時雇用労働者数(以下、「労働者数」という)が101人以上の事業主が対象になっており、納付金の申告が求められていますが、月ごとに労働者数が101人を前後して変動するような場合、障害者雇用納付金の納付対象となるのか判断に迷います。そこで、労働者数のカウント方法と労働者数が変動するケースの取扱いを確認しておきます。

1.労働者の定義

対象となる常時雇用労働者とは、以下の①~③のいずれかに該当する人になります。

- 雇用期間の定めがなく雇用している労働者

- 一定の雇用期間を定めて雇用している労働者であって、その雇用期間が反復更新され雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用すると見込まれる労働者

- 過去1年を超える期間について引き続き雇用している労働者

2.算定基礎日の設定

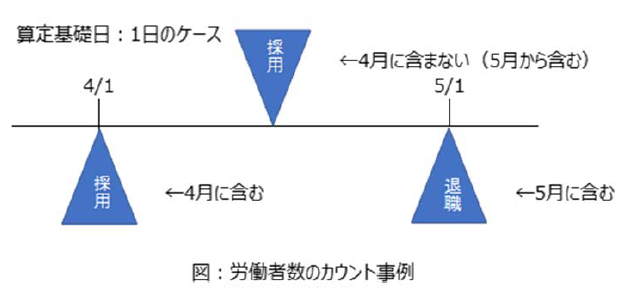

申告するときには、各月の労働者数を把握する必要がありますが、その把握する日を算定基礎日といい、各月の算定基礎日に雇用(在職)していた労働者数および雇用障害者数が、各月のそれぞれの数となります。算定基礎日は、原則として各月の初日ですが、賃金締切日とすることも可能です。例えば、算定基礎日が1日の場合、4月1日に採用した人は4月の労働者数に含みますが、4月2日に採用した人は4月の労働者数に含みません(図参照)。

そして、1.の①~③のいずれかに該当し、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である労働者は、0.5人としてカウントします。

3.労働者数が変動する場合の考え方

月ごとに労働者数が101人を前後して変動するような場合は、労働者数が101人以上の月が一年度(4月から翌年3月)に5ヶ月以上(※)あれば、障害者雇用納付金の申告義務が発生します。

※年度途中の事業廃止等の場合、5ヶ月以上でなくても、申告が必要となることがあります。

2018年4月に法定雇用率(民間企業)が2.2%に引上げられ、2021年4月までには2.3%に引上げられることが決まっています。また、2020年4月より改正障害者雇用促進法が施行され、短時間労働者のうち週の所定労働時間が一定の範囲内にある人(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みが創設されることになっています。これらの動きもあることから、企業規模に関わらず障害者雇用を進めていきたいものです。

(来月に続く)

社会保険労務法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人