保育

任意継続被保険者の保険証の発行が早くなります

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とそ顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:今月末に退職する従業員から、健康保険(協会けんぽ)の任意継続制度(以下、「任意継続」という)を利用したいという申出がありました。任意継続を利用すると退職前と同様に、保険料を会社が負担することになるのでしょうか。

社労士 :健康保険の任意継続とは、会社に勤務していたときに加入していた健康保険に、資格喪失後も引き続き加入する制度のことです。資格喪失後、最長2年間加入できますが、健康保険料は会社負担分も含め、従業員本人が負担することになり、会社に負担がかかることはありません。

総務部長:承知しました。ちなみに手続きは会社がするのでしょうか。

社労士 :会社が従業員に代わって手続きをすることもありますが、任意継続は要件を満たした従業員が任意に加入する制度であり、資格取得申出書に会社が証明する欄もなく、従業員自身で手続きを行うものです。原則として資格喪失日から20日以内に申出書を提出する必要があり、資格喪失日以降に提出しなければなりません。

総務部長:期限を厳守した提出が求められるのですね。

社労士 :そうです。任意継続では、新しい保険証が発行されますが、発行は原則として資格喪失後に会社が資格喪失届を提出し、処理がされた後となっています。

総務部長:なるほど、一旦、これまで使っていた保険証を退職時に回収して早めに手続きする必要がありますね。

社労士 :はい。ただし、資格喪失の手続きに時間がかかるケースもあることから、協会けんぽでは2019年10月より、任意継続の資格取得申出時に退職日の確認ができる書類を添付することで、会社からの資格喪失の手続きを待たずに、任意継続の保険証の作成ができるようになりました。

総務部長:これは便利ですね。

社労士 :添付書類には退職証明書の写しや雇用保険の離職票の写し等が挙げられています。もし、これらに基づいて判断できる資格喪失日と、会社の資格喪失の手続きによる資格喪失日に相違があった場合、任意継続の資格取得日等が変更となるため、保険証の差替えが必要となります。

総務部長:任意継続の手続きは従業員が行うものとのことでしたが、退職者にはこれらのアドバイスはしたほうがよさそうですね。ありがとうございました。

【ワンポイントアドバイス】

1. 任意継続の手続きは資格喪失日以降20日以内に行う必要がある。

2. 申出書に必要書類を添付することで任意継続の保険証発行手続きが早くなる。

3. 任意継続を希望する従業員には仕組みや手続きの方法を伝えておくことが望ましい。

(次号に続く)

社会保険労務士法人 ヒューマンスキルコンサルティング 林正人

確認しておきたい研修・教育訓練時の労働時間の取扱い

2019年4月より働き方改革関連法の一つとして、改正労働基準法が施行され、大企業に時間外労働の上限規制が適用となりました。いよいよ2020年4月には中小企業にも適用となります。ますます厳格な労働時間管理が求められる中、労働時間の考え方を理解しておくことの重要性が増しています。先日、厚生労働省よりリーフレット「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」が発行されたことから、今回はこの内容をみておきます。

1.労働時間とは

そもそも労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当します。

2.研修・教育訓練の取扱い

研修・教育訓練については、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間には該当しないとされています。なお、研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制されているような場合には、労働時間に該当します。

以下では、実際に労働基準監督署に問い合わせのあった事例の中から、労働時間に該当しない例、該当する例を挙げます。

[労働時間に該当しない例]

- 終業後の夜間に行うため、弁当の提供はしているものの、参加の強制はせず、また、参加しないことについて不利益な取扱いもしない勉強会。

- 労働者が、会社の設備を無償で使用することの許可をとった上で、自ら申し出て、一人でまたは先輩社員に依頼し、使用者からの指揮命令を受けることなく勤務時間外に行う訓練。

- 会社が外国人講師を呼んで開催している任意参加の英会話講習。なお、英会話は業務とは関連性がない。

[労働時間に該当する例]

- 使用者が指定する社外研修について、休日に参加するよう指示され、後日レポートの提出も課されるなど、実質的な業務指示で参加する研修。

- 自らが担当する業務について、あらかじめ先輩社員がその業務に従事しているところを見学しなければ実際の業務に就くことができないとされている場合の業務見学。

労働時間に該当しないとする場合には、上司がその「研修・教育訓練」を行うよう指示しておらず、かつ、その「研修・教育訓練」を開始する時点において本来業務や本来業務に不可欠な準備・後処理は終了しており、労働者はそれらの業務から離れてよい状況にあることを確認しておきましょう。

出社時に交通混雑の回避等のために、労働者が自発的に始業時刻よりも前に会社に到着しているようなケースがあります。この始業時刻までの間、業務に従事しておらず、業務の指示を受けていないような場合は、労働時間に該当しません。この機会に、適正な取扱いができているか確認しましょう。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

【介護・保育】人材定着ブログ11月号~介護・保育 「福祉事業に必要なキャリアパスとは③」の続きです。

ステップ2、求められる能力を設定する

能力についての基本的な考え方は、「仕事をするために必要な能力」です。例えば、報告、連絡、相談を円滑に行う「コミュニケーション力」、リーダー業務に必要な「リーダーシップ力」、業務計画の進捗を管理するための「財務会計の知識」等です。

これらの能力についても法人でプロジェクトを立ち上げ、職員間で議論すれば様々な内容が出てくると思いますが、一般的に良く使われるものを下記しますので参考にしてほしいと思います。

- 初任クラス:コミュニケーション力・自己管理力・理解力・実行力・整理力・計張力等

- 上級クラス:創造力・改善力・提案力・リーダーシップ・問題提起力

- 指導職員:指導力・育成技術・判断力・目標設定力・進捗管理能力・説得力等

- 管理経営職:決断力・問題解決能力・計画実行力・説明力・折衝力・情報能力等

ステップ3、必要な研修を設定する

キャリアパスについては、「仕組みの構築だけが事業者の責務であり、それをどう活用するかは職員次第」という訳にはいきません。職員にキャリアアップの機会を意図的に提供することも事業者の重要な責務です。事業者は人材育成方針を踏まえた上で、「各階層において求められる仕事がきちんとできるようになるための研修」「その仕事に必要な能力を身につける研修」「資格を取得するための研修」という視点で、研修を整理、体系化しなければなりません。

-

留意点1

研修には「直面するニーズ」と「育成に必要なニーズ」の双方があります。差し迫った必要性を感じるという意味では、どうしても専門性を優先しがちになります。専門性が重要であることは言うまでもありませんが、問題なのが、「組織性の研修」が軽視されがちなことです。指導職、監督職という階層から上は「専門職の階層」でなく「組織マネジメント」の階層です。「介護主任にはなりたくない」「主任に抜擢したら期待外れだった」という経験がある法人では、そもそも主任業務が務まるだけの研修機会を職員に提供しているかどうか、検証してもらいたいと思います。

また、研修体系の構築と充実は、担当者の配置や委員の設置が不可欠になります。

組織が小規模の場合は、代表者や管理者が兼務でも構いません。要は研修の責任者を明確にすることが必要です。

-

留意点2

研修には、「OJT」「OFFJT」「SDS」の3つの手法があります。

OJTとは、職場の上司や先輩が実務を通じて、または実務と関連させながら、部下や後輩を指導育成するものです。OFFJTは、業務命令である一定期間通常業務を離れて行う研修で、職場内の集合研修と職場外研修の二つがあります。そしてSDSは、職員の自主的な自己啓発活動を職場として認め、経済的、時間的な援助や施設の提供などを行うものです。研修については、既に行われているケースが多いので、その内容を階層別で体系化することがポイントです。

ステップ4、昇格条件を設定する

何をどのように頑張れば、階層を上がっていくことができるのかを決めるのが、キャリアパスの中で最も重要なルールのひとつである「昇格条件」です。昇格要件では、次の6つの視点で検討をすすめれば良いと考えています。但し、重要なことは、5つ全てを設定しなければならないわけではなく、この中から、自社の昇格要件として、どれを導入すべきかを検討していくことです。

- 前等級における最低勤務年数

「リーダーを最低3年やらないと主任は務まらない」というような発想があると思いますが、このような考え方を昇格の条件として、1級は2年以上、2級は3年以上などのような形で採り入れます。そして各階層の滞留年数を決めます。つまり昇格を考えるときにも、この年数経過が一つの要件になります。

- 資格

それぞれの等級で取得してほしい資格を昇格の条件として用いるという考え方です。

- 受講しておくべき研修

本来、昇格前に、昇格後に必要になる能力を身につける研修を受けておく、というのが望ましい研修の受け方ですが、なかなかそのように次のキャリアを意識した研修受講というのは難しいため、研修受講を昇格条件にする場合は、「新入職員研修を受講しないと2等級にはなれない」というように、現階層の必須研修を受講していないのに、先にはすすめません、といった観点で行います。

- 実務経験

「優秀なケアスタッフだったのに、リーダーにしたらプレッシャーから力を発揮できず、結局もとの立場に戻さざるを得なくなった・・・」などというミスマッチをなくすために、指導監督職(主任等)になる前に、一般職の間に、一度でも委員会の委員長や行事のリーダー等をつとめた経験がある事などを、昇格条件にするケースもあります。

少し大きな事業所では、複数の事業所を経験していないと(異動していないと)管理者になれないというルールもこの類です。

- 人事評価

人事評価制度を取り入れている事業所では、必ずといっていいほど、その結果を昇格の条件に用いています。「階層に求められる業務ができているか」を評価しているのであれば、その結果を次の段階に進めるか否かの判断基準に加えるというのは、極めて合理的な方法です。

次回からは、キャリアパスの中心である「評価制度」に入っていきたいと思います。

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

高校生を雇用する際の留意点

人材確保が難しいことから、これまで高校生等の満18歳未満の年少者(以下、「高校生」という)を雇用していなかった企業でも、長期休暇や土曜日・日曜日等に高校生を雇用することを検討しているケースが増えています。高校生を雇用するときには、労務管理上の留意点があるため、その内容を確認しておきます。

1.労働基準法における主な保護規定

労働基準法は高校生にも当然に適用されます。雇用契約は高校生本人と行い、給与も高校生本人に支払います。ただし、年齢区分に応じて取扱いが異なるものがあり、高校生を雇用するにあたっては、特に以下の3項目について注意が必要です。

①年齢証明書等の備付け

②労働時間・休日の制限

③深夜業の制限

①年齢証明書等の備付け

事業場に、高校生の年齢を証明する公的な書面(戸籍証明書や住民票記載事項証明書等)を備え付ける必要があります。

②労働時間・休日の制限

労働基準法の原則である1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはできず、いわゆる変形労働時間制により働かせることもできません。例外として、以下の2つがあります。

ア)1週40時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合

イ)1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1ヶ月または1年単位の変形労働制を適用する場合

③深夜業の制限

原則として、午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に働かせることはできません。ただし、以下の場合は例外となっています。

ア)交替制の満16歳以上の男性

イ)農林業、水産・養蚕・畜産業、保健衛生業または電話交換の業務に従事する高校生

ウ)災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合

2.その他の留意点

雇用契約は高校生本人と行うことになりますが、雇用契約をする際には、親権者に働くことを伝えてあるかを確認し、学生の本分である勉強がおろそかにならないような配慮が必要です。

また、高校生であっても労災保険の対象となります。そのため、業務中にケガをしたり通勤途中で事故にあった場合は、労災保険が適用されます。会社としては、このような場合には自身の健康保険証が使えないことを事前に伝えておくといった細かな配慮もしたいものです。

4月に新入社員として入社する前の冬休みや春休みに、高校生にアルバイトとして勤務してもらうこともあるでしょう。高校生の雇用については、新入社員として雇用する予定であっても、満18歳に満たない場合は、保護規定が適用されるので、勤務する前に、年齢の確認をしておきましょう。

(来月に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

【介護・保育】人材定着ブログ11月号~介護・保育 「福祉事業に必要なキャリアパスとは②」の続きです。

7.資格等級制度

先月号の内容を踏まえて、今月号からは、実際に事業所にキャリアパス構築支援を行う際の、手順とポイントについてお伝えしたいと思います。まずは、その骨格とも言うべき資格等級制度から始めます。

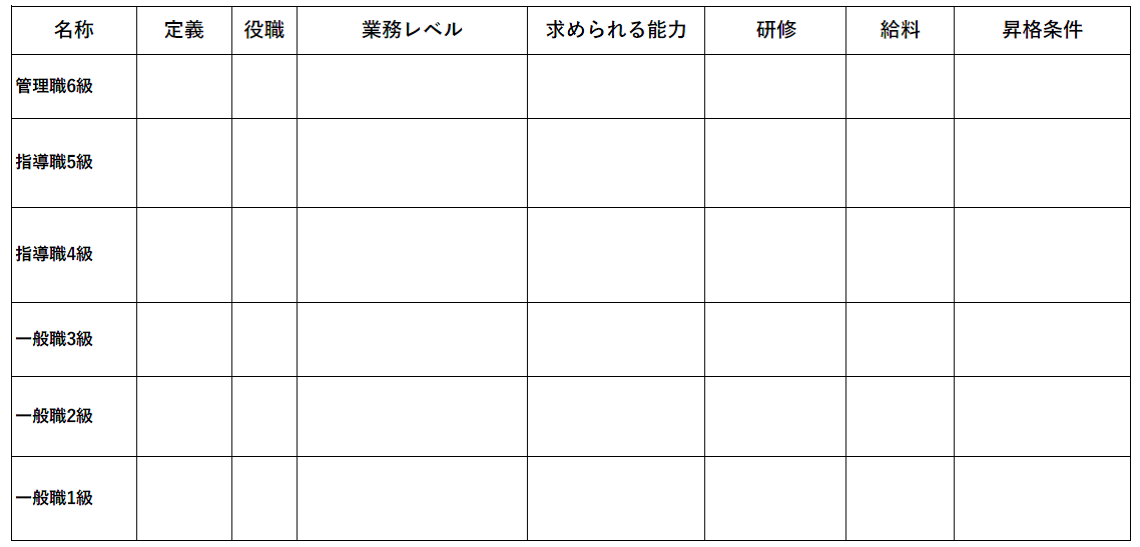

資格等級制度のフレーム事例

ステップ1、階層と業務レベルを決める

ますは何よりキャリアアップするための階層を設けなければなりません。この階層が、キャリアパスの「骨組み」になります。この骨組みの上に、いろいろな要素を載せていくのがキャリアパス制度の構築の作業となります。

ある介護老人保健施設の事例をご紹介いたします。

- 9級は経営層で施設長レベル

- 8級は経営層で副施設長、事務長レベル

- 7級は上級管理者層で課長レベル

- 6級は中級管理職層で、副課長レベル

- 5級は中級管理職層で、主任レベル

- 4級は初級指導職層で、副主任レベル

- 3級は一般職員で、上級職員レベル

- 2級は一般職員で、中級職員レベル

- 1級は一般職員で、初級職員レベル

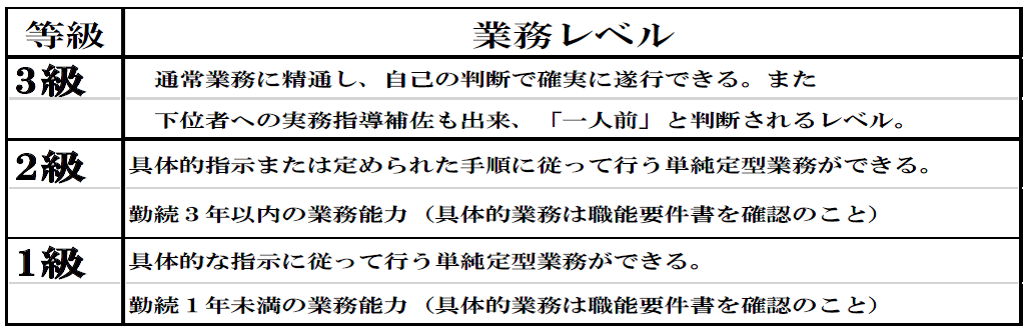

一般職員の間も、いくつかの階層を設けたほうが、従業員にとっては、キャリアアップの一里塚となり、成長や定着のモチベーションの源泉になります。また、階層を設定したら、その階層に要求される「業務レベル」の定義をいれます。各階層に求める業務のレベルを言語化するとどんな表現になるのかを検討していくのです。一般に、「一人前」といわれるレベルを一般職としての上位に置いた上で、その下位層の定義づけを行います。

また、業務の具体的な内容については、別紙に、職能要件書として示した方が分かりやすいものと思います。職能要件書については、人事評価(職能評価)の項目にて解説いたします。

因みに 1級から3級までの業務レベルの事例をご紹介いたします。

-

留意点1

階層設計の留意点として、階層は「現状の姿」でなく、「あるべき姿」で構築することが重要です。キャリアパス制度の構築は、現状の組織をベースとしながらも、将来の組織のあり方も同時に検討していくことが必要です。

例えば、現状のリーダーの上は、主任だ、という場合でも円滑に運営するためには、その中間に「副主任」クラスの階層を設けた方は良ければ、当面は該当者がいなくてもいいのです。階層の設定は、現状そのような社員がいる、いないということではなく、「こうあるべきだ」「こうありたい」という方を判断基準として構いません。その結果、階層の数が実際の社員数を上回る、というようなことも起こりえます。さらに、等級に対応する業務レベルも同様で、該当等級の現状のスタッフは、現在そのようなレベルの仕事はしていない状況でも、法人が要求している業務の内容を明確にすることで、社員の能力向上を促すものとなりますので、ここでも「あるべき姿」を記載することをお勧めいたします。

-

留意点2

留意点の2つ目は、所謂「キャリアの複線化」です。現場では、「優秀な職員ほど役職にはつきたがらない」とか、「知識・技術面でわからないことについて、皆が教えてもらえる職員は決まっており、しかもその職員は役職者ではない」、といった話がよく聞かれます。

そこで考えるべきなのが、キャリアパスにおける「複線化」です。つまり、キャリアパスに描かれた昇格ラインによらずに、役職にはつかずに専ら専門性を高め、組織に貢献するキャリアパスを作ることです。この階層を「専門職」として、上級介護職の水準を超える水準をもって処遇します。この場合、当該職員はマネジメント業務を行わず、もっぱら好きな介護の道を追い続けても、相応の処遇が保障されることになります。専門性の高さを認められてこその処遇なので、職員のプライドも充足することができます。

福祉職場には「一般層」「指導監督層」「管理者層」といったマネジメントの階層の他に、「スキル」による階層が存在するとし、「指導監督層」に相当する「エキスパート職」や、管理者層に相当する「スキルリーダー」といった定義づけを行っている事業所もあります。

また優秀な人材を滞留させては、離職につながりかねません。中小企業の中には職員が自らポストの数を読んで、諦めムードが漂っているようなケースも散見されますが、「専任職」を設けて、「当法人は、管理上の役職だけがポストではない。専任職というスキル面のリーダーもあり、相応に処遇する」と周知すれば閉塞感が一気に変わるはずです。

以上

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

パートタイマーの社会保険の加入要件と今後の適用拡大の方向性

公的年金は少なくとも5年ごとに財政見通しと、マクロ経済スライドの開始・終了年度の見通しの作成を行い、年金財政の健全性を検証することになっています。2019年8月にはこの財政検証が実施され、財政を支えるために今後の社会保険の適用の拡大について検討する必要性を示しました。そこで、以下ではパートタイマーやアルバイト(以下、「パート等」という)の社会保険の加入要件について確認しておきます。

1.特定適用事業所と被保険者

現在、正社員のほか、パート等であっても1週間の所定労働時間(勤務時間)および1ヶ月の所定労働日数(勤務日数)が正社員の4分の3以上のときは社会保険に加入します。

これに加え、厚生年金保険被保険者数の合計が常時501人以上の企業(特定適用事業所)では、勤務時間や勤務日数が、正社員4分の3未満であっても、以下の①~④のすべてに該当するときには被保険者となります。

①週の所定労働時間が20時間以上である

②雇用期間が1年以上見込まれる

③賃金の月額が88,000円以上である

④学生ではない

ここで②については、雇用期間が1年未満であっても、雇用契約書に契約が更新する旨または更新する可能性がある旨が明示されている場合も、含まれることになっています。また、③については、賞与等、1ヶ月を超える期間ごとに支給されるものの他、通勤手当や家族手当といった最低賃金法で算入しないことになっている賃金は、含めずに考えます。

2.任意特定適用事業所

2017年4月からは厚生年金保険被保険者数が少なく、特定適用事業所には該当しないときであっても、地方公共団体に属する事業所や、会社と従業員が合意し日本年金機構に申し出たときには、任意で特定適用事業所として認められる制度が設けられました。

3.今後の適用拡大の流れ

厚生労働省では「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」が開催されており、その中で社会保険の更なる適用拡大が議論されています。2019年9月20日にはこの懇談会における議論がとりまとめられましたが様々な意見が出ているため、調整には時間がかかり、また、拡大するときの要件についても、いくつかの案で検証が行われることになるでしょう。

社会保険の適用拡大が行われることで、年金財政の支え手となる人が増えることは年金制度の安定につながりますが、従業員や企業にとっては社会保険料の負担が大きくなり、被保険者となる要件に該当しない範囲に労働時間を短縮する働き方を選択するパート等の発生にもつながります。今後の議論の動向を注視していく必要がありそうです。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

労働基準監督署の調査でよく聞かれる36協定(一般条項)に関する事項

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:来月、労働基準監督署の調査が行われることになりました。事前の準備物に「時間外・休日労働に関する協定届」(以下、「36協定」という)とありますが、どのようなことを確認されるのでしょうか?

社労士:まずは以下の3点について確認が行われるでしょう。

①各事業場で36協定の届出が行われているか。

②36協定に記載された延長することができる時間数を遵守できているか。

③過半数代表者が適正に選出されているか。

総務部長:①について当社は本社のみですが、今後、支店や営業所を出す場合、そこでも36協定の届出が必要ということですね。

社労士:そのとおりです。36協定は会社単位ではなく、事業場(本社、支店、営業所など)ごとに締結することが必要です。次に②については、例えば36協定の延長することができる時間数として1ヶ月45時間、1年360時間と協定していた場合、実際の時間外労働時間数がこれらの基準に収まっているかの確認がされます。

総務部長:当社は、多くても残業は1ヶ月40時間程度なので、大丈夫かと思います。

社労士:なるほど、1ヶ月の時間外労働は収まっているということですね。となると1年を確認する必要がありますね。例えば、1年の起算日から1ヶ月40時間の時間外労働が連続6ヶ月あった場合、累計は240時間になります。1年360時間を遵守するためには、残りの6ヶ月は1ヶ月当たり平均20時間以内の時間外労働に収める必要があります。

総務部長:1年での残業時間は気にしていませんでした。一度確認し、状況に応じ、次回の36協定を締結する際の時間数を検討します。

社労士:そうですね。最後に③については、36協定を結ぶときの代表者について、従業員の過半数を代表しているか、選出にあたってはすべての従業員が参加した民主的な手続きがとられているか、管理監督者に該当していないかということが確認されます。

この他、36協定を従業員に周知する義務があり、見やすい場所に掲示するなどの対応が必要になっていますので、これらについても確認されるかもしれません。

総務部長:確認するポイントが細かくあるのですね。他の準備物とあわせて事前に確認して調査に対応します。

【ワンポイントアドバイス】

1. 36協定は事業場ごとに締結し、届け出る必要がある。

2. 36協定で締結した内容を遵守しなければ36協定違反となるため、法令を遵守しつつ、実

態に合った内容とする必要がある。

3. 36協定は、見やすい場所への掲示などを行い、従業員に周知する必要がある。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

育児短時間勤務を運用する際のポイント

育児・介護休業法では、3歳未満の子どもを育てる従業員が希望したときは、1日の所定労働時間を原則として6時間に短縮することを企業に義務付けています(育児短時間勤務)。育児休業から復帰した後にこの制度の利用を希望する従業員は多く、また、制度を使いやすいものにして欲しいという要望も多く寄せられることから、以下では制度のポイントを確認しておきます。

1.対象となる労働者

育児短時間勤務は、3歳未満の子どもを育てる従業員が対象となる制度ですが、そもそも1日の所定労働時間が6時間以下の従業員は制度の対象外となっており、労使協定を締結することで、入社1年未満の従業員や、業務の性質や実施体制により制度の対象とすることが難しい従業員は、制度の対象から除外することができます。なお、制度の対象から除外した業務の性質や実施体制により制度の対象とすることが難しい従業員については、育児短時間勤務の代わりとなる制度の導入が義務付けられます。

厚生労働省の「平成30年度雇用均等基本調査」から、育児短時間勤務制度の最長可能期間を企業ごとに見ると、3歳未満が25.6%、小学校就学の始期に達するまでが19.1%で上位2つになっています。子どもの保育所の送迎などに時間を要することもあり、法令を超えた子どもの年令まで制度の対象とする企業も一定数あることがわかります。

2.労働時間数の選択

育児短時間勤務では、1日の所定労働時間を6時間とすることが求められますが、通常の1日の所定労働時間が7時間45分である企業もあることから、1日の所定労働時間が5時間45分から6時間までであれば、6時間に短縮していることと認められます。

なお、従業員から1日の所定労働時間を5時間や7時間にしたいという要望が聞かれますが、法令では6時間に短縮することを求めており、それ以外の選択をできるようにすることまでを求めてはいません。1日の所定労働時間を6時間とできるようにしつつ、所定労働時間数を選択できるようにしたり、隔日勤務のように所定労働日数を短縮する制度を選択できるようにすることも可能です。企業の状況によって導入を検討してもよいでしょう。

3.始業・終業時刻の選択

保育所に子どもを預けながら働く場合、保育所の開所時間によって従業員が働くことのできる時間が左右されることもあります。そのため、1日の所定労働時間を6時間に短縮しつつ、短縮後の始業・終業時刻を選択することを希望する従業員がいます。法令では始業・終業時刻を選択できるようにすることまでを求めていないため、始業・終業時刻については企業の状況に応じて決めることができます。

育児短時間勤務の制度内容を柔軟にすることで、育児をする従業員にとっては働きやすい環境になりますが、その反面、周囲の従業員に過度の負荷が掛かることもあります。従業員の要望により法令を上回る制度とするときには、従業員全体のバランスも考慮にいれておきたいものです。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

【介護・保育】人材定着ブログ11月号~介護・保育 「福祉事業に必要なキャリアパスとは①」の続きです。

5、キャリアパス制度に関する介護事業者の実際

それでは、介護事業所のキャリアパスの整備状況はどのようになっているのでしょうか。もちろん、事業所の規模、サービスの内容によって状況は異なっているものの、概して、多くの課題を抱えている状態といっても過言ではないでしょう。

- 人事評価を行っていない。または、行っているが、給与、賞与に反映されていない。

- 資格等級を導入しても、各等級の職能や能力要件が明記されていない。

- 給与水準と職能、職責が連動していない。

上記のように、未だに整備されていない事業所であったり、制度はあっても運用されていなかったり、キャリアパス全体としてうまく機能していない事業所がまだまだ多い、というのが私の実感です。

6、キャリアパスに関する3つの質問

ここで、介護事業所の経営者の方からキャリアパスに関して、よく聞かれる質問をご紹介します。

-

「キャリアパス制度」って採用や定着に効果があるの?

職員の採用という点では、就職にあたって自分の将来がイメージできるというのは、求職者がここで働きたい、働き続けたいと感じる為の要因として、大きなウェイトをもっています。また、就職してからは、将来の事というより、当面の事、例えば新入職員からしてみれば、職場にはどのような仕事があるのか、自分はどこまで求められているのか、全くわかりません。確かに、当面やらなければならない仕事のやり方は次々に教わるけれど、すぐにそれを完全にできるわけでもなく、とりあえずどこまでできればいいのかもわからない、こういう状態では、全くモチベーションが上がらない、働きづらい状況に他なりません。

以上のようなことにならないために「キャリアパス制度」が存在します。この制度をつかうことによって、まず自分に求められる仕事の範囲が示され、その為に必要な能力も示されますので、当面の努力の方向性が定まります。しかもその能力が体系的に身につくよう、仕事を教わり、研修も受けられます。そして評価によって業務が習得したと認められ、自分自身の成長の実感につながります。

結果として、「ひとつ上のマスにあがった」ということになれば、就職時に描いたイメージがいよいよ現実なものになりますし、この積み重ねは確実に定着に繋がります。

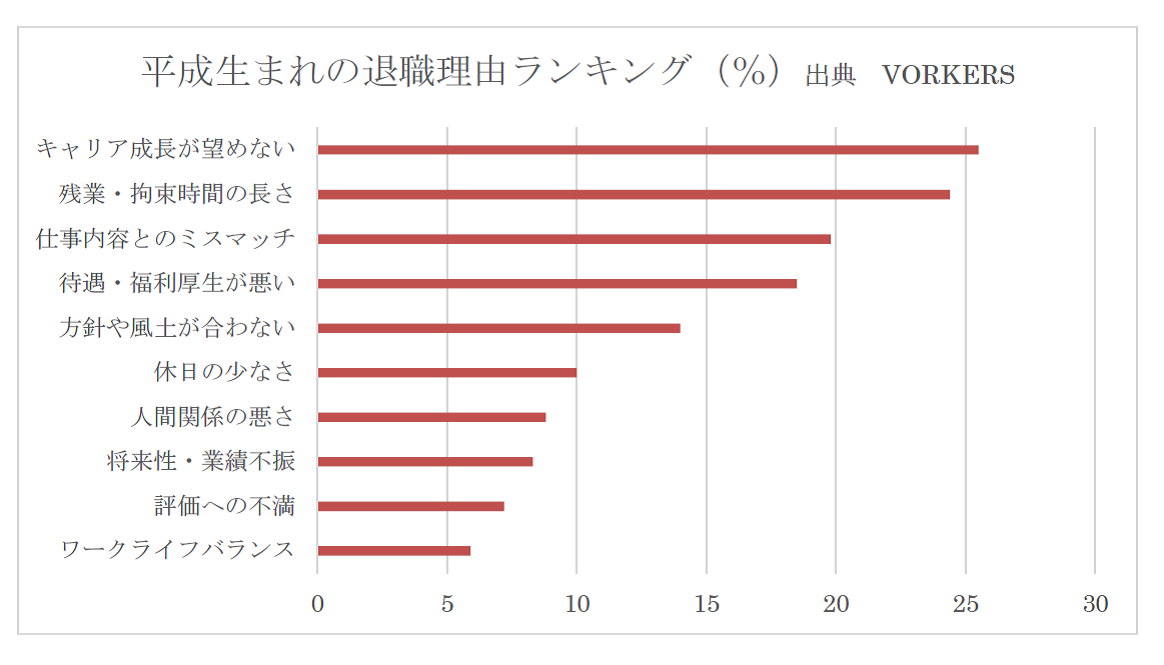

一般社員口コミサイトのVorkersの調査によれば、平成生まれの社員の退職理由トップは、「キャリア成長が望めない」ということでした。このことからも、これからの世代は、自らのキャリアを高めることに大きな関心を持っていることがわかります。つまり、「キャリアパス制度」は、今後益々、職員の採用や人材定着に直結していく重要な制度ということになっていくでしょう。

-

小規模事業所でもキャリアパスを作ることができるの?

もちろん、小規模事業所でも導入することができますし、導入している成功事例はたくさんあります。例えば、パートさんやヘルパーさんを含めて10人規模の訪問介護事業所や、通所介護(デイサービス)事業所でも十分にキャリアパスは構築できます。規模が小さい事業所は職責や組織のポジションが少なく、また給与財源が限られているという理由で、キャリアパスを作っても、「昇進」「昇格」ができないとお考えの事業所は多いようです。ただ、社内のポジションで考えてみると、資格等級制度における「昇進」と「昇格」は異なります。「昇進」は確かにポジションが空かなければ上に進むことはできませんが、「昇格」は等級要件がクリアできれば全員昇格するのが、キャリアパスにおける資格等級制度の考え方です。例えば、取得した資格のレベル、勤続年数、人事評価などで、各等級の要件をあらかじめ定め、その昇格要件を決め、給与や時給に連動させれば、立派なキャリアパスです。昇給財源については、前述の処遇改善加算金を、財源に充当させることも十分可能ですし、むしろ国もそれを奨励しています。従業員教育に時間をかけられない小規模事業所だからこそ、その制度により従業員の自発的な働きや能力を高め人材定着に大きな効果を得られるでしょう。

-

「キャリア段位制度」とキャリアパスの関係は?

国が導入を推奨している制度に「キャリア段位制度」という制度があります。これは、これは、成長分野における新しい職業能力を評価する仕組みであり、企業や事務所ごとにバラバラでない共通のものさしをつくり、これに基づいて人材育成を目指す制度です。現場での技能だけでなく、資格取得や研修受講の座学もレベル認定の要件にしています。

実はこの制度は介護職のキャリアアップ制度と多くの部分で重複しています。この制度のレベル認定項目は、介護職の事業所内評価にも十分活用できる内容なので、自法人のキャリアパス制度の人事評価項目(職能評価項目)で積極的に活用されることをお勧めいたします。

次号からは、資格等級制度から、順次キャリアパスを構成する各制度について、具体的にお伝えしていきます。

以上

1、はじめに

皆さん、こんにちは。

今月号から福祉事業所の資格等級制度・評価制度・賃金制度といった制度(これらの制度の総称をキャリアパス制度といいます)や職員の定着率に繋がる職場の環境改善といったテーマについて、毎回の連載でお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

2、法人がキャリアパス制度を整備することによるメリット

法人がキャリアパス制度を整備するメリットは、どのようなものがあるのでしょうか。以下のようなことが考えられます。

- 公正な人事処遇(昇格・昇給)が可能になる

- 職員自身の人事処遇に対する納得感が高まる

- 法人への信頼感が高まり、帰属意識が高まる

- 仕事に集中する環境ができ、達成感やモチベーションにつながる

- 採用時にキャリアパスを説明することにより、信頼できる法人であることをアピールできる

- 人材不足の時代に求人活動がしやすくなり、人材確保につながる

私が介護業界の各事業所にキャリアパスの支援を始めてから7年になりますが、キャリアパスを整備し、きちっと運用している法人では、上記の効果が発揮されていることを実感いたします。ただ、もちろんメリットばかりではなく、デメリット(課題)もあります。例えば、整備を進めるには、決して少なくない業務工数や人的なパワーがかかります。整備後に、いざ運用となっても、このような制度に不慣れな介護現場では、抵抗感を持つ職員が多いのも現実です。運用の仕方を誤ると、かえって職場の混乱を招くこともあります。多くの事業所では、キャリアパス制度の整備から運用まで約3年から5年程度の時間をかけながら、少しずつ組織への定着を図っているのが現状です。

3、キャリアパス制度とは

そもそもキャリアパス制度とは、どのような制度なのでしょうか。言葉の意味としては「職員のキャリア形成に関する道筋」などと訳されますが、具体的にはどのような制度のことなのか、ご説明いたします。

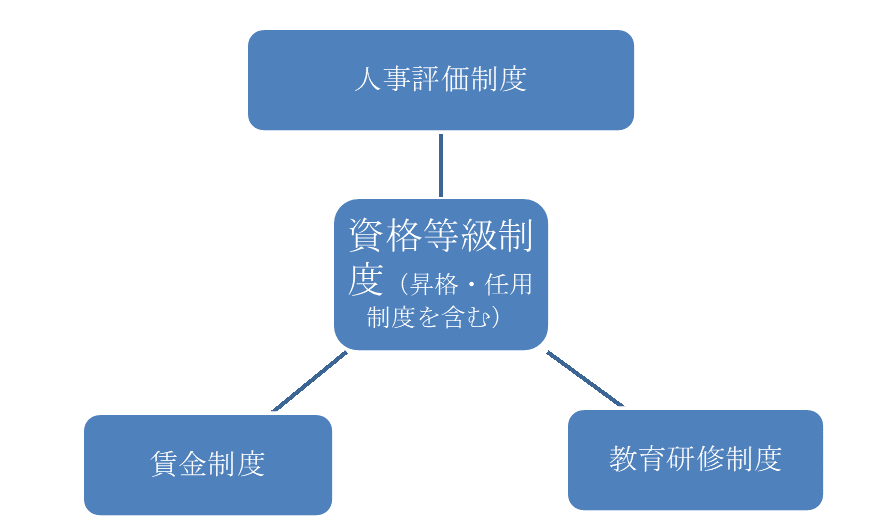

まずは、制度の構成と全体像を見ていきましょう。

ご覧の通り、資格等級制度を中心にして、人事評価制度・賃金制度・教育研修制度が、それに連動して整備された制度と言うことが分ります。

そこで、各制度とその目的を整理すると以下のようになります。

| 制度 | 目的 |

| 資格等級制度 | 役割(役職)と業務によって規定される「マス目」毎に求められる要件を明らかにする |

| 人事評価制度 | 求める水準とその評価基準を明確にし、達成度を判定する |

| 教育研修制度 | 仕事に必要な知識や技術・能力を身につけさせ、磨く |

| 昇格制度、任用制度 | 評価の結果を踏まえワンランク上にあげる条件や基準を定める |

| 賃金制度 | 役割(役職)と業務によって規定される「マス目」に応じた賃金水準を定める |

すなわちキャリアパスとは、「介護職員についてどのようなポスト・仕事があり、そのポスト・仕事に就くために、どのような仕事能力、資格、経験が必要になるかを定め、それに応じた給与水準を定めること」ということになります。1人1人の職員は「自分がどこのマス目(資格等級)に属しているのか」や「そこでは何が求められるのか」を意識して仕事に取り組むことになることで、仕事のプロセスや成果、職員の能力が「該当するクラスの要求レベルを満たしているかどうか」が確認出来るようになります。また、ワンランク上のマスに進むために何が足りないのか明確になることで目標が出来、達成するために必要な研修等を受講し、スキルアップに努めるようになります。昇格すれば、それまでよりも重い職責、難しい職務内容を担うことになり、能力もより高いものが求められますが、その分、給与水準も高くなります。職員はあらたなステージで求められる水準を意識しながら仕事に取り組むようになります。

4、キャリアパス制度と介護職員処遇改善加算

ご承知のとおり、2017年の介護保険法改正で「介護職員処遇改善加算Ⅰの取得要件」に「キャリアパス要件」が具体的に明示されました。

- 介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること

- 資質向上の為の計画を策定して研修の実施または研修の機会を確保すること

- 経験もしくは資格など応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

この法改正を契機に、キャリアパス制度に関する必要性が本格的に広まることになり、制度整備の気運が一気に高まりを見せ始めました。

次回は「キャリアパス制度に関する介護事業者の実際」からお伝えしたいと思います。

以上