キャリアパス要件を満たす『本当に役立つ』人事評価制度の作り方(介護専門社労士が解説)

介護業界では「人事制度が形骸化している」「評価に納得感がない」といった課題が多く見られます。

処遇改善加算やキャリアパス要件を満たすだけでなく、職員の定着・モチベーション向上につながる制度設計が求められています。

本ページでは、介護事業者が人事制度を構築・運用する際のポイントを、社労士の専門視点から分かりやすく解説します。

■処遇改善加算に対応した人事評価制度の構築・見直しをご検討の方はこちらをクリックして「特設ページ」をご覧下さい。

処遇改善加算とキャリアパス要件の基礎知識

処遇改善加算の概要と目的

処遇改善加算は、介護職員の処遇改善を目的として国が設けた加算制度です。職員の賃金アップやキャリア形成を促進し、定着率を高めるための施策です。加算を受けるためには、キャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境等要件を満たす必要があります。それぞれの新加算区分に対応した要件については、以下の(図表1:加算区分とキャリアパス要件、出典:厚生労働省「令和7年度の取得要件の弾力化について」)をご確認ください。

図表1:加算区分とキャリアパス要件

出典:厚生労働省「令和7年度の取得要件の弾力化について」

キャリアパス要件(Ⅰ〜Ⅲ)の整理

キャリアパス要件はⅠ〜Ⅴまであり、それぞれ処遇改善加算で求められていますが、要件クリアのための取組みで注意が必要なのは主にⅠ〜Ⅲです。非常に大事な部分ですので、厚生労働省のキャリアパス要件に関する資料を(図表2:キャリアパス要件の概要、出典:厚生労働省「介護保険最新情報(令和7年2月10日)」)に掲載しましたので、不安な方は慎重にご確認ください。

要件Ⅰ:職員の任用要件とそれに応じた賃金体系の整備

要件Ⅱ:職員の資質向上のための研修の実施計画

要件Ⅲ:経験・資格・定期的評価に応じて昇給する仕組み

図表2:キャリアパス要件の概要

出典:厚生労働省「介護保険最新情報(令和7年2月10日)」

人事評価制度との関係

キャリアパス要件のⅠ〜Ⅲは、人事評価制度の構築と深く関わっています。特に「昇格・昇給基準の整備」や「人事考課の実施」は、等級制度や評価制度の設計そのものであり、

これらは事業所の運営や職員のモチベーションにとって非常に重要な部分です。しかし、処遇改善加算の獲得を優先して、要件クリアだけを目的にとりあえず形だけ整えた安易な設計になってしまっている事業所も少なくありません

形だけの制度が「絵に描いた餅」になる理由

形だけ整えた結果、職員から「評価基準がよく分からない」「評価しても昇給に反映されない」といった声が出ることもあります。こうした状況では、評価制度はモチベーション向上どころか不満の火種となりかねません。さらに、管理者にとっても運用負担ばかりが増え、制度が形骸化してしまう危険性があります。

つまり、制度の実効性を確保するには、設計段階から現場の声を丁寧に拾い、職員が納得できる基準をつくること、そして運用ルールや評価結果の反映方法を明確にして定着させることが欠かせないのです。

それでは次の章から、キャリアパス要件を満たしつつ現場で本当に機能する「実効性のある人事評価制度」を作るための具体的なポイントを解説していきます。

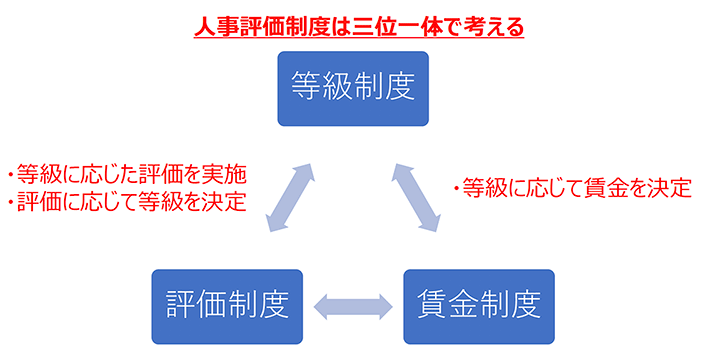

人事評価制度は「等級・評価・賃金」の三位一体で考える

評価制度は、等級制度(キャリアの道筋)、評価制度(日々の頑張りを見える化)、賃金制度(処遇改善と公平性の両立)が有機的に連動して初めて機能します(図表3:人事評価制度の全体像(執筆者作成))。

図表3:人事評価制度の全体像

等級制度=キャリアの道筋を示す

等級制度は、職員の成長ステップを明示する仕組みです。「次にどんなスキルを身につければ昇格できるのか」が明確になることで、職員は将来像を描きやすくなります。

評価制度=日々の頑張りを見える化する

評価制度は、職員の行動や成果を公正に評価するためのルールです。評価結果が賃金や昇格に結びつくことで、日々の行動にモチベーションが生まれます。

賃金制度=処遇改善と公平性を両立させる

等級や評価とリンクさせると同時に、処遇改善加算も適切に反映させることで、職員間の公平性を保つことができます。

等級表作成のポイント(介護職に即した設計)

職種ごとの役割をどう整理するか

施設介護職、デイサービス職員、ケアマネ、看護師など職種ごとに役割を整理し、等級の段階数や役割期待を明確化します。職種間で等級数が大きく異なると、バランスを欠いて不公平感が生じやすいため、職務の難易度や責任範囲に応じて設計します。

実務経験・資格とのバランス

介護福祉士や実務者研修修了など資格要件をどう扱うかを明確にします。年功だけではなく、資格取得やスキルアップによる等級アップの道筋を用意することで、成長意欲を刺激できます。

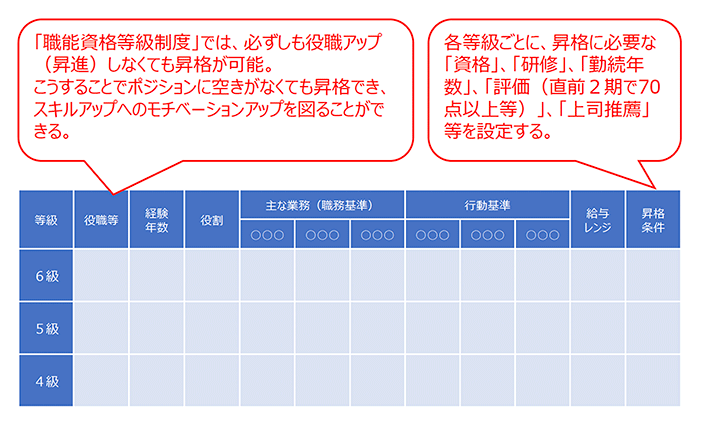

昇格要件の明確化と透明性

昇格要件は「具体的で客観的」に示すことが重要です。評価点や勤務年数、資格取得などの条件を明確にし、職員が「何を頑張れば昇格できるか」を理解できる状態にします(図表4:等級表作成のポイント(執筆者作成))。

図表4:等級表作成のポイント

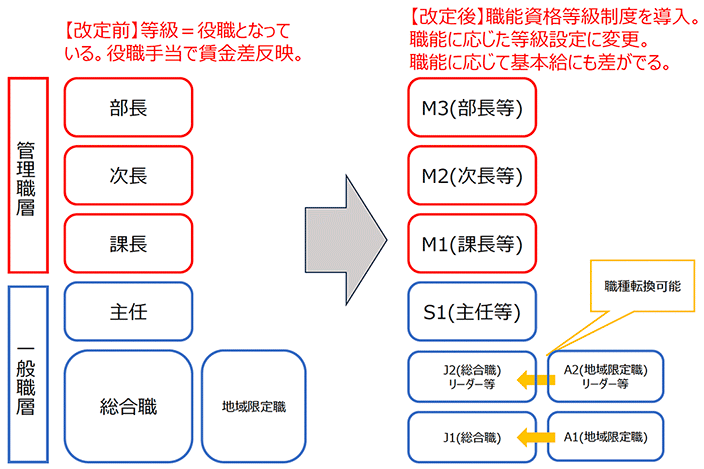

※補足:役職=等級とする運用では、役職ポストに空きがない場合は昇格できず、この状態が継続するとモチベーションが低下するため、例えば、「職能資格等級制度」を導入すると、役職に就いていなくてもスキルに応じて等級が上がる仕組みが作れます。こちらの(図表5:「職能資格等級制度」への移行フレーム(執筆者作成))でイメージを確認いただければと思います。

図表5:「職能資格等級制度」への移行フレーム

■処遇改善加算に対応した人事評価制度の構築・見直しをご検討の方はこちらをクリックして「特設ページ」をご覧下さい。

評価シート作成のポイント(納得感ある仕組み)

評価項目は「行動」と「職務・成果」の両面から

行動基準には、法人の経営理念や行動指針を盛り込み、会社の方向性が職員に浸透するようにします。また、職務基準は現場に沿った具体的な内容とすることや、各等級ごとに内容や責任の程度にグラデーションを設けることがポイントです。また、上位等級者は「成果」に重きを置いた評価基準とすることもよいかと思います。

評価シートの作成イメージやポイントは以下の(図表6:評価シート作成のポイント(執筆者作成))で確認いただければと思います。

図表6:評価シート作成のポイント

介護現場に即した評価基準作成時の工夫

職員を巻き込んで評価シートを作成することで納得感を高められます。項目ごとに重み付け(ウェイト)を設定し、合計点で評価点を算出する仕組みを導入すると公平感が高まります。さらに、職員ごとに「今期の重点目標」欄を設けることで、その職員が特に取り組むべき課題に焦点を当てられます。一方、評価者教育もセットで行い、複数の評価者が同じ基準で見られるようにトレーニングすることも重要です。

面談とフィードバックで定着・成長を図る

評価結果は必ずフィードバック面談で職員に共有します。また、一次評価者と二次評価者で事前に評価の目線合わせを行い、職員に納得感のある説明ができるように準備します。

賃金制度見直しのポイント

等級・評価とどう連動させるか

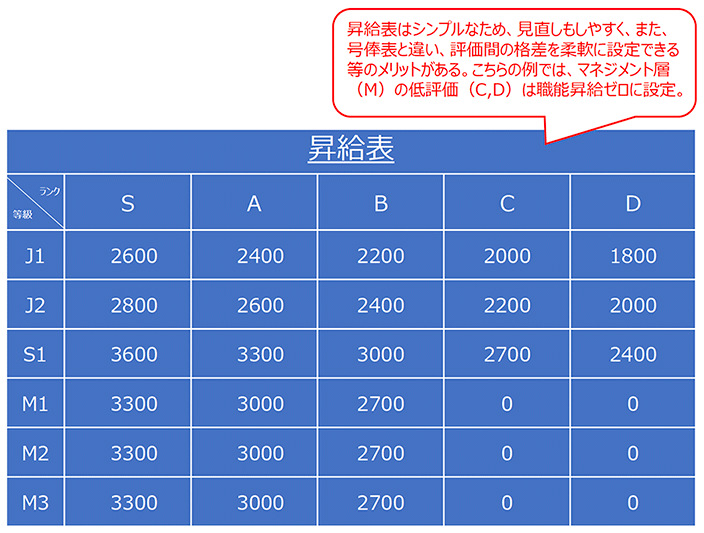

等級・評価との連動では「評価して終わり」にならず、給与・賞与への反映まで一貫して行うことが重要です。連動のさせ方としては、例えば、昇給の要素を、①年齢(勤続年数)、②毎年の評価、③昇格時の昇給、の3つに分けて、それぞれの配分を各事業所の方針によって考えてゆく、等があります。「②毎年の評価」の反映に関しては、例えば、(図表7:昇給表(執筆者作成))のような昇給表を用いて、各等級・各評価ごとに昇給額を設定してゆくとシンプルで分かりやすいです。

そして、納得性を高めるため、評価基準と賃金決定ルールを社内に開示することをおすすめします(少なくとも方針は説明が必要と考えます)。

図表7:賃金表(昇給表)

人件費の持続可能性を考慮する

トータルの人件費を考える場合、上記の例でいうと、昇給は年功的な部分(上記①)を抑え、なるべく評価結果(上記②)や等級アップ(上記③)と連動させ、メリハリを持たせることが重要です。これにより、人件費をコントロールしつつ、職員の成長意欲を刺激することが可能です。

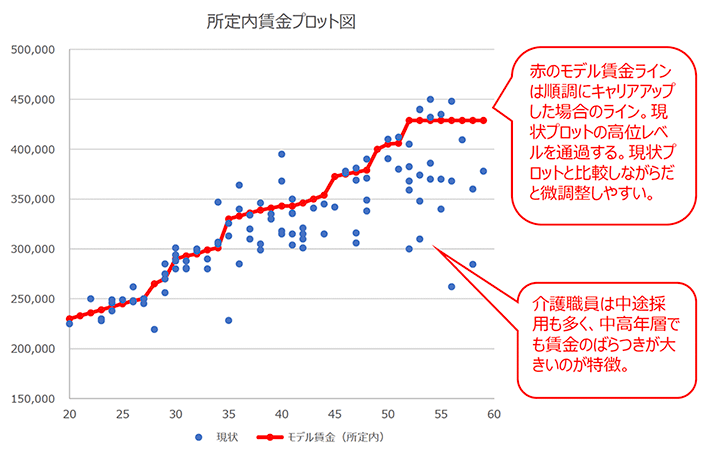

一例として、上記のようにメリハリを持たせた賃金制度に改定した場合の賃金推移をグラフで表したものが(図表8:モデル賃金ラインと賃金プロット図(執筆者作成))の赤いラインとなります。このラインは、入社後、比較的順調に昇格を繰り返して賃金アップをしてきた職員を想定しております。

ご覧の通り、自身のスキルアップを図り、昇格(等級アップ)を繰り返してゆくことで、メリハリある右肩上がりのラインを形成してゆくことになります。一方、ブルーのドットは現状の職員の賃金額をプロットしたものです。各年齢の上位のドットの位置と比較しながら改定後のモデル賃金ラインを設定してゆくと改定後の賃金のイメージがつきやすいと思います。

(補足:賃金制度の見直し時には、調整手当や固定残業手当など各種手当も同時に見直すと全体の整合性が取れます。また、労務トラブルにもなりやすい部分ですので、弊社のコンサルティングでは必ずセットでこれらの見直しを実施しています。)

図表8:モデル賃金ラインと賃金プロット図

まとめ:キャリアパス要件を「現場で生きる制度」にするために

制度づくりはゴールではなくスタート

制度を作って終わりではなく、運用を通じて改善していくことが重要です。最低でも2~3年はじっくりとトライ&エラーを繰り返しながら修正を重ねてゆくことが欠かせません。

職員向けの新制度説明会は重要ポイント

制度導入時には必ず説明会を実施し、評価の目的や昇格基準を丁寧に伝え、また、職員からの質問に答える場を設けることで納得感を高めます。

運用・改善のサイクルをどう回すか

経営者、人事担当者、一次・二次評価者が定期的に情報共有を行い、PDCAサイクルを回す仕組みを作りましょう。

制度構築後の運用時の取り組みとして、誰に対してどんな研修等を行う必要があるかを以下でご案内します。

- 評価者への研修(評価の目的、方法、注意点等を共有)。

- 被評価者への研修(評価の目的、自己評価や目標設定の方法を説明する)。

- 評価の目線合わせ(評価者同士で評価の甘い辛いをすり合わせる)。

- 評価を賞与等の処遇へ反映させる方法研修(経営者や人事総務担当者)。

- 評価項目の見直し(経営者や評価者)

(おわりに)職員のやりがいと定着を高めるために

いかがでしたでしょうか。

人事評価制度(キャリアパス制度)を単にキャリアパス要件を満たすためだけの仕組みとせず、制度を整えて「見える化」することで、各職員が自身の将来のキャリアパスを描きやすくなります。

その結果、職員のやりがいが向上し、定着率も高まります。定着率が向上すれば採用コストを削減でき、その分を教育や労働条件改善に再投資することが可能です。

こうした好循環をつくることで、結果として、組織全体の成長にもつながることとなります。

■処遇改善加算に対応した人事評価制度の構築・見直しをご検討の方はこちらをクリックして「特設ページ」をご覧下さい。

(公開日:2025年10月8日/最終更新日:2025年10月10日)